|

Dalla

libertà alla sudditanza

Nel 2000 in media ogni cittadino europeo ha percorso 15.000

km (anche ogni neonato ed ogni vecchio).

Per percorrerli a piedi necessitano circa 8,2 ore al giorno;

cumulandosi in una vita media di un individuo corrispondono

a 1.050.000 km; complessivamente fanno sì che in Italia

siano percorsi annualmente quasi 1.000.000.000.000 di km di

spostamenti.

Ogni cittadino statunitense mediamente nel 2000 ha percorso

circa 30.000 km, il doppio di un europeo.

Questa fittissima rete di movimenti non porta benessere alla

comunità (non è che muovendosi di più si

sta meglio), è la maggiore fonte di inquinamento del

pianeta (l’80% delle emissioni trae origine nel settore

trasporti), comporta degli scompensi sociali enormi (aumenta

le differenze tra ricchi e poveri, aumenta l’uniformità

sul territorio, non è commensurabile con i sistemi spaziali

e culturali di riferimento dell’uomo – la sua capacità

di muoversi, la sua abitudine ai tempi ed ai luoghi delle relazioni),

comporta danni elevatissimi alla salute dell’uomo (incidentalità,

effetti dell’inquinamento acustico e atmosferico, qualità

della vita urbana).

La motivazione della sua esistenza è che l’elevata

mobilità è caratteristica tipica della globalizzazione.

La movimentazione di merci è condizione indispensabile

per produrre a basso costo nei luoghi più convenienti,

sfruttando le risorse naturali e sociali, e per permettere la

gestione del mercato a pochi soggetti che distribuiscono in

tutto il mondo.

I materiali e le merci viaggiano e tenendo bassi i costi del

trasporto (per fare questo basta non considerare i costi indiretti

e gli effetti negativi scaturiti scaricandoli così come

oneri sulla società) si aumentano i profitti, nella concentrazione

della produzione, e si incrementa il numero degli acquirenti

della specifica merce.

La mobilità degli individui aumenta le connessioni tra

le parti del sistema produttivo e commerciale e ne rende possibile

l’ottimizzazione.

Ma gli individui si muovono anche in ragione di un atteggiamento

culturale, una sensazione di autonomia.

La maggiore facilità di muovere e muoversi da opzione

si è trasformata in necessità. La mobilità

è un obbligo derivato dalle conformazioni urbane, dalla

localizzazione dei servizi, dei posti di lavoro delle residenze.

E ha perso di senso: tutto si muove non producendo benefici

diffusi, e tutti si muovono non migliorando la qualità

della propria esistenza.

Questo modello avrebbe grandi difficoltà a ridurre la

mobilità delle merci e tra esse anche la mobilità

individuale.

Ridurre la mobilità ridurrebbe i profitti, renderebbe

maggiormente difficile la loro concentrazione in pochi soggetti,

ridurrebbe l’inquinamento, darebbe autonomia economica

e sociale alle comunità locali, insomma metterebbe in

seria crisi la globalizzazione.

La mobilità

individuale

Il principale mezzo utilizzato per la movimentazione di merci

e persone è il veicolo a motore su gomma.

Il suo successo dipende dal fatto di essere un mezzo individuale.

Ogni persona può avere il suo autoveicolo, lo può

gestire come vuole, può andare nei tempi e nei luoghi

desiderati.

Questa caratteristica ha innescato un meccanismo per cui il

muoversi da origine ad un mercato di enormi dimensioni e lucro

e permette al mezzo di essere un oggetto di desiderio commerciale.

Gli autoveicoli incarnano i criteri della società di

mercato ed hanno contribuito a strutturare l’immagine prima

dell’uomo moderno e poi di quello contemporaneo.

Nonostante gli autoveicoli a motore siano il mezzo a minore

efficienza energetica, ed al loro uso possano essere connessi

i principali problemi ambientali e sociali del pianeta, essi

sono alla base della mobilità contemporanea, avendo sostituito

gran parte delle altre modalità di trasporto.

Nel 1950 un individuo in Europa faceva meno di 2.000 km di cui

400 in auto nel 1994 ne faceva più di 14.000 di cui quasi

10.000 in auto (costante l’uso delle ferrovie con circa

500 km).

Prima del 1930 poco meno del 90% del trasporto passeggeri e

del 70% del traffico merci era su ferrovie; da allora è

stato una continua riduzione degli investimenti pubblici nelle

ferrovie ed un continuo aumento nel mondo occidentale delle

infrastrutturazioni per autoveicoli. In Europa nel 2000 l’80%

del trasporto passeggeri su terra avviene in auto.

Quanto abbia inciso la produzione di autoveicoli nel frenare

soluzioni efficienti alternative al mezzo privato è evidente

anche dal raffronto tra il numero di sistemi di trasporto urbani

su ferro presenti in aree geografiche: in Europa occidentale

148, negli Usa e in Canada insieme 50, in Giappone 29, in America

Latina 17 nell’Europa dell’Est e in Asia Centrale

181.

Per permettere l’ampliamento del mercato automobilistico

in Europa i sistemi di trasporto leggero urbano su rotaia sono

passati da 438 del 1930 ai 91 del 1980 e solo allora, in presenza

di una impossibilità di consistente aumento del mercato

veicolare e della sua manifesta inefficienza, sono aumentati

fino a raggiungere i 102 (quattro volte meno di settanta anni

prima) nel 2000.

Anche oggi tale politica prosegue. Ad esempio in tutti i paesi

dell’est europeo la rete ferroviaria e urbana pubblica

giace in abbandono, nonostante in un recente passato riuscisse

a captare il 70-80% della mobilità di passeggeri, mentre

i finanziamenti dei paesi occidentali si concentrano in strade

e autostrade.

Gli autoveicoli sono il mezzo di trasporto che crea maggiori

profitti: una persona compra il suo mezzo, consuma benzina,

consuma l’autoveicolo, paga le tasse di circolazione, le

assicurazioni, la manutenzione, ricompra l’autoveicolo.

Le infrastrutture sono economiche (costa meno una strada di

una ferrovia), spesso sono a pagamento (ogni anno 42 Mld di

dollari sono pagati dagli automobilisti per pedaggi autostradali)

nella costruzione delle strade si usa materiale derivato dal

petrolio consolidando la medesima lobby interessata alla vendita

degli autoveicoli.

Circa 600 milioni di autoveicoli al mondo rispondono più

di ogni altra merce ad una cultura non totalmente dipendente

dal reddito, e dalle reali necessità. Ad esempio: in

uno studio su di un campione di città europee e nord

americane, in queste ultime si è riscontrato un utilizzo

medio dell’auto superiore del 141% rispetto alle città

europee a fronte di un reddito medio inferiore del 51%; da uno

studio effettuato a Surabaya (Indonesia) il 60% degli spostamenti

in auto potrebbe essere percorso in bici; tra il 1969 e il 1995

il numero degli autoveicoli privato è aumentato negli

Usa ad un ritmo di 6 volte superiore a quello della crescita

della popolazione.

La presenza di un autoveicolo ogni 1,8 abitanti negli Usa e

di un autoveicolo ogni 1,9 abitanti in Italia (con una superficie

31 volte inferiore) dà l’idea di quanto lo strumento

automobile sia abusato nella quantità e nell’uso.

Anche il maggiore costo del vettore non sembra influire sulle

scelte e nelle città degli Stati Uniti e dell’Australia

i cittadini spendono tra il 12 e il 13% del loro reddito per

il trasporto mentre nelle città europee, dove la dipendenza

dai veicoli privati è minore, intorno all’8%.

Mobilità

e assetto insediativo

L’esito dell’attuale modello insediativo occidentale

è l’enorme consumo di suolo, le basse densità

abitative, la dispersione dei luoghi di produzione nel territorio

anche quando afferenti allo stesso sistema produttivo. È

il modello che produce più sprechi, che ignora gli interessi

comuni, che sopraffà l’ambiente e la comunità

e specificatamente quello che crea la maggiore quantità

di traffico.

Tale modello insediativo è fondato sulla continua crescita

delle infrastrutture per sostenere il traffico privato che a

sua volta aumenta per la disponibilità delle infrastrutture.

La capillarità della rete stradale facilita gli insediamenti

sparsi e rende dunque ancora più forte la dipendenza

dagli autoveicoli.

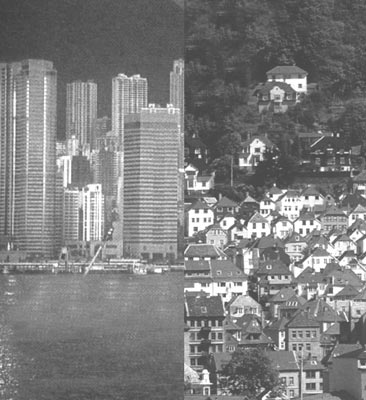

Il rapporto tra densità della popolazione e uso dell’auto

in area urbana è evidente: negli Stati Uniti d’America

un abitante di una città percorre mediamente 10,9 km/pro

capite/giorno con un densità abitativa di 14,7 ab/ha,

in Europa 4,5 con 49,9 ab/ha, nell’Asia industrializzata

1,4 con 163,9 ab/ha, in Canada 6,9 con 26,2 ab/ha.

Sotto una definita densità insediativa non è possibile

mettere in opera sistemi di trasporto pubblico efficienti; basse

densità, localizzazione casuale degli impianti produttivi

e delle residenze derivano dal trasporto privato su gomma e

lo alimentano.

Anche le dimensioni degli insediamenti è agevolata da

tale tipo di mezzo: l’aumento dell’estensione è

resa possibile solo dall’uso di autoveicoli. Nel 1959 Bangkok

aveva una superficie di 67 kmq e si poteva attraversare a piedi

di buon passo da nord a sud in 3h nel 2000 aveva una superficie

di 600 kmq ed è molto difficile attraversarla a piedi

in un giorno.

Nonostante sia noto il rischio sociale di avere già una

gran parte della popolazione assolutamente dipendente dall’uso

degli autoveicoli privati, non sussistendo localmente gli indispensabili

servizi alla sopravvivenza, e nonostante sia altrettanto noto

che le città tra i 50.000 e i 500.000 abitanti sono quelle

che presentano una minore incidenza dei trasporti, il modello

insediativo praticato consolida l’esponenziale crescita

della mobilità privata su gomma. Ad esempio gli ipermercati

sono uno strumento per aumentare il traffico veicolare. Raggiungibili

solamente in auto, in quanto posizionati casualmente nel territorio,

il loro effetto è stato evidente in quei paesi dove la

loro presenza si è manifestata all’improvviso: nella

Repubblica Ceca il trasporto pubblico tra il 1997 e il 2000

è diminuito via via che sono aumentati da 1 a 53 gli

ipermercati.

Il traffico

e le sue ragioni Se per quanto attiene lo spostamento degli individui è

fondamentale l’assetto degli insediamenti è fondamentale

per la movimentazione delle merci incide maggiormente la struttura

produttiva e di commercializzazione.

Il sistema “just in time” fa sì che le componenti

per la produzione arrivino in tempo esatto evitando al produttore

l’onere di immagazzinare. Così facendo però

il numero dei viaggi per il rifornimento è molto superiore

e di fatto di immagazzina sulle strade.

Ma anche la frammentazione del processo di produzione e commercializzazione

ha effetti sul traffico. Quasi la metà delle merci non

percorre in Italia più di 50 km e circa 3/4 meno di 200km;

l’elevato numero di passaggi, la differenziazione dei mezzi

necessari, la limitata distanza implica che l’unico sistema

adatto è l’autotrasporto. È del resto evidente

come tali soluzioni produttive siano praticate proprio considerando

le caratteristiche dell’autotrasporto.

Inoltre l’estendersi dei commerci degli stati verso l’estero

porta ad una crescita vertiginosa dei chilometri percorsi per

la consegna: in Gran Bretagna si stima che il percorso medio

delle merci per raggiungere i consumatori sia di 1.000 chilometri.

Ma l’aumento del traffico non implica l’aumento della

produzione e della ricchezza. In Italia gran parte di esso si

localizza nelle regioni settentrionali sia come origine delle

merci 67% del totale nazionale sia come destinazione 65%. Questa

percentuale è in costante aumento, in modo superiore

a quella dell’aumento dei redditi e della produzione (del

PIL). Il che vuol dire che a parità di produzione e consumo

le merci si muovono maggiormente e provengono da luoghi più

lontani.

Questa tendenza caratterizza il libero mercato e i paesi che

lo praticano: la merce commercializzata è quella che

garantisce i maggiori profitti da qualsiasi parte provenga e

ignorando i costi sociali e ambientali che essa comporta, ed

il traffico di mezzi connessi al commercio estero assorbe oramai

oltre un ottavo della produzione mondiale di petrolio.

Il fatto che gran parte delle primizie ortofrutticole sono portate

sui mercati dell’Europa del nord dall’Africa settentrionale

con gli aerei indica palesemente l’abuso nella movimentazione

delle merci.

|

Traffico

e infrastrutture in Italia: alcuni dati

Il

traffico

I passeggeri/chilometro (p/km) o le tonnellate/chilometro

(T/km) corrispondono al numero dei passeggeri o al peso

del carico moltiplicati per la distanza percorsa e divisi

per la lunghezza della rete, o per il tratto, analizzata.

Il trasporto merci in termini di tonnellate/chilometro

trasportato è aumentato in Italia nel 1999 e nel

2000 di circa il 5% annuo, con un aumento complessivo

rispetto al 1990 del 36% pur rimanendo la quantità

di merci quasi stazionaria.

In Italia viaggia su gomma l’82% delle merci; il

13% su navi e il 5% su ferro. La situazione già

anomala per l’Europa dove la quota di mobilità

di merci su terra che usa la ferrovia è comunque

superiore (Francia 21%, Austria 93%, Italia 10%), tende

a peggiorare: tra il 1997 e il 2000 l’incremento

di ulteriori 36 miliardi di tonnellate km di merci è

stata assorbita per il 97% dal trasporto su gomma.

Il traffico passeggeri dopo una energica crescita tra

il 1990 e il 1998 (+23% e triplicato rispetto al 1970)

dal 1999 si è stabilizzato rimanendo comunque superiore

rispetto alla media europea (+15%).

Nell’ultimo decennio il trasporto su mezzi privati

è cresciuto del 25,5% aumentando ulteriormente

la quota di trasporto persone su mezzi privati che nel

2000 è arrivata ad essere l’81,8% del totale

(all’interno di questa percentuale il trasporto auto

è cresciuto del 27% rispetto al 1990 e quello delle

moto dell’11%).

La contrazione della mobilità automobilistica sembra

essere principalmente motivata dall’uso in ambito

urbano dove tra l’altro si notano segnali di ripresa

dell’uso dei mezzi pubblici.

Il traffico aereo passeggeri è in notevole aumento

(197 milioni di p per km percorsi nel 1960, 10.497 milioni

di p/km nel 2000) e copre l’1,2 degli spostamenti.

Dal 1990 ad oggi il traffico passeggeri per modalità

di trasporto è così cambiato: mezzi privati

+212% (+1.183% rispetto al 1960); bus extraurbani +278%;

mezzi pubblici urbani +18,4%; ferrovie +34% (+51% rispetto

al 1960); aereo +629%.

In Europa la mobilità delle persone dal 1970 è

più che raddoppiata, in Italia triplicata.

I dati caratterizzanti l’Italia sono l’uso delle

moto 7,5% più del doppio della media europea ed

un uso leggermente più basso del treno.

Molto anomala rispetto all’Europa è invece

la ripartizione tra le modalità del trasporto merci

dove la quantità su gomma è superiore alla

media europea del 9,3%, e quella su ferro è nettamente

inferiore del 59,2%.

Sulle acque marine e fluviali transita il 14,9% del traffico;

questo è un dato in linea con l’Europa (15,4%)

ma molto ridotto rispetto alla potenzialità del

paese (si pensi che il trasporto su acqua in Olanda è

pari al 44,3% delle merci).

Gli indicatori segnalano che la quantità di spostamenti

aumenti molto più rapidamente del reddito (rapporto

tra passeggeri km percorsi e milioni di PIL è pari

a 362,1 nel 1985 e a 455,3 nel 2000, mentre il rapporto

tra tonnellate merci km percorso e milione di PIL è

pari a 138,8 nel 1985 e 167,2 nel 2000). Ci si muove senza

produrre.

Le

dimensioni delle infrastrutture

Dal 1979 ad oggi la rete stradale italiana è aumentata

del 22% e quella autostradale del 70%. A questi vanno

aggiunti tutti gli adeguamenti dei tracciati esistenti

e gli allargamenti (gli ingrandimenti da una a due corsie,

da una a più carreggiate, etc.).

La densità di infrastrutture extraurbane media

è di 550 m/kmq ma in alcune regioni supera i 700

m/kmq.

La rete ferroviaria è rimasta invariata dal 1970

ad oggi (sono aumentate solo le tratte elettrificate)

e solo il 38% della rete è elettrificata a doppio

binario.

La densità territoriale delle infrastrutture ferroviarie

è molto minore di quelle stradali: 53 m/kmq e 34

m/kmq per la rete elettrificata. È evidente dal

confronto tra dimensione della rete stradale e quella

ferroviaria come non si sia voluto nel tempo adeguare

i sistema di mobilità su ferro alle necessità

facendo privilegiare il trasporto privato su gomma supportando

la sua crescita con la continua infrastrutturazione.

166.324 sono i km di rete stradale extraurbana e 10.350

i km di rete ferroviaria elettrificata.

|

|

Il

ruolo delle infrastrutture stradali

Le

infrastrutture hanno un ruolo fondamentale per consolidare

la modalità di trasporto su gomma. Tale ruolo può

essere sintetizzato in tre aspetti:

Ruolo di traino alla vendita di autoveicoli. Più

strade vi sono più si rafforza il sistema della

mobilità su gomma e più autoveicoli si vendono.

Ruolo di consolidamento del modello sociale. La

costruzione di una strada è sempre stata vista

come un segnale della modernità in arrivo un indicatore

di sviluppo. Le comunità locali hanno gradito quasi

sempre la costruzione di strade che legavano gli insediamenti

tra loro facilitavano i contatti consolidavano le relazioni.

Attraverso di esse passava anche quindi il consolidamento

di modello sociale di relazione e di sviluppo anche senza

un effettivo beneficio per la comunità.

Ruolo di controllo del territorio. La costruzione

di strade ha permesso il controllo militare e lo sfruttamento

dei territori. Il più significativo e recente caso

è stata la Trans-amazzonica un percorso di migliaia

di chilometri che attraversa interamente l’Amazzonia

e intorno al quale si sono aggregati i capisaldi per la

penetrazione all’interno della foresta pluviale.

|

Gli effetti

della mobilità Per ogni chilometro percorso da un passeggero con un’auto

si emettono 28 milligrammi di polveri sottili, con un bus 19

mg, con un treno 16 mg, con un aereo 8 mg.

Per ogni chilometro percorso un autoveicolo emette mediamente

250 grammi di CO2.

L’autoveicolo a motore è il sistema meno conveniente

di spostamento. Con esso un individuo (70 kg) si muove spostando

l’autoveicolo che ha un peso fisico di 1.000 kg e per la

cui costruzione sono stati lavorati circa 15.000 kg di materiali.

Ma è anche un sistema energivoro: l’industria automobilistica

negli Stati Uniti d’America copre 1/7 dei consumi totali

del paese ed assorbe il 70% del piombo, il 34% del ferro, il

20% dell’alluminio, dello zinco, del vetro, il 14% dell’acciaio

e il 10% del rame (in Italia e Germania questa incidenza è

maggiore). Sempre negli Stati Uniti vengono rottamate ogni anno

più di 10 ml di auto, il 94% delle quali viene smantellato:

3/4 della massa sono riciclati, 1/4 divengono rifiuti tossici

(2.350.000 tonn).

Alcuni dati:

I consumi energetici

I trasporti in percentuale sono passati dal 27,1% del 1985,

al 41,2% del 1999 superando l’industria (38,5%) e uguagliando

gli usi civili.

Nei paesi industrializzati (19% della popolazione mondiale)

si usa il 59% di tutta l’energia mondiale per i trasporti.

Gli Usa da soli 1/3. Nel 1997 il consumo medio annuo di petroli

per trasporti è stato di 18 barili pro-capite in Usa,

13 in Canada, 6 in Europa, Giappone, Australia.

Gli effetti ambientali

I veicoli a motore hanno originato il 58% delle emissioni di

carbonio nel 1990 e il 73% nel 1997.

Nel 1999 in Europa il 25% delle emissioni di CO2 è stata

prodotta dal settore trasporti (nel 1990 era il 21%).

In Italia le emissioni di CO2 da parte del settore trasporti

è il 27% del totale.

L’inquinamento atmosferico nelle città è

molto elevato nonostante vi siano dei miglioramenti per quanto

attiene alcuni specifici inquinanti (la riduzione dei superamenti

di soglia deve essere preso solo come dato indicativo sia per

il ridotto numero delle centraline, sia per la condizione di

diffusa e consistente presenza degli inquinanti appena sotto

la soglia).

Circa il 30% dei giapponesi e il 17% degli europei è

esposto tutto il giorno a livelli di rumore superiore ai 65

decibel.

I danni per inquinamento idrico, ambientale, mutazioni climatiche,

rumore, incidenti del sistema della mobilità su strada

sono stati stimati in 125 mld di dollari annui.

Gli effetti sulla salute

Ogni anno nel mondo perdono la vita circa 885.000 persone in

incidenti stradali (come se si schiantassero 10 Jumbo al giorno

per tutto l’anno).

Nel 2000 vi sono stati in Italia 6.410 morti e 301.599 feriti

per incidenti stradali. I dati sono sottostimati in ragione

sia dei tempi di rilevamento, sia delle modalità di rilevazione.

La riduzione degli incidenti manifestatasi negli anni ’70

e ’80 non è proseguita nel corso degli anni ’90

e sono cresciuti notevolmente i feriti (+46% nell’ultimo

decennio).

17.400 sono i morti in Italia nel 2000 a causa delle emissioni

stradali di polveri sottili (PM10).

In Europa i morti di tumore causati da traffico veicolare son

stati stimati in circa 85.000 l’anno.

| L’interruzione

della continuità

L’urbanizzazione, intendendo con essa anche la infrastrutturazione,

incide sui sistemi naturali non solamente attraverso l’occupazione

diretta di suolo per la costruzione ma anche e principalmente

attraverso il loro frazionamento.

Ad esempio in Italia la superficie urbanizzata (edifici,

infrastrutture etc) è pari al 7% del totale. Tale

superficie però non è concentrata in determinate

aree ma distribuita in maniera indifferenziata ha interrotto

la continuità dell’unità di paesaggio,

ha frazionato i sistemi, indebolendoli, marginalizzandoli,

degradandoli, fino a passare, negli ultimi quaranta anni,

da una condizione in cui gli insediamenti erano situati

all’interno delle aree naturali o agricole ad una

condizione inversa in cui le aree naturali ed agricole

sono localizzate all’interno di un continuo costruito.

Il 7% di superficie occupata da urbanizzato ha fatto si

che solo 347 siano gli areali superiori a 100 kmq non

interessati da viabilità di media e alto scorrimento

(senza considerare la piccola viabilità), solo

978 gli areali superiori a 100l mq non interessati da

centri urbani (senza considerare case sparse e piccoli

nuclei), che solo 289 siano le “aree selvagge”

superiori a 20 kmq, che solo 7 siano gli ambiti costieri

liberi da edificato superiori a 20 km lineari di costa.

Ma la capacità destrutturante delle infrastrutture

necessarie non è esclusivamente addebitabile all’occupazione

diretta dei suoli e alla frammentazione dello spazio naturale:

un’onda alterante infatti accompagna e precede l’insediamento.

Effetti connessi allo svolgimento di attività (rumore,

inquinamento atmosferico) ma anche effetti connessi alla

gestione dei terreni (terreni in attesa di essere edificati,

terreni sottoutilizzati, asserviti all’insediamento,

depositi etc).

Un’onda che ha una superficie ben più estesa

di quella fisicamente interessata dagli insediamenti,

che ha una enorme capacità a trasformare i contesti

interessati.

Negli Stati Uniti 6,2 ml di km di strade pubbliche coprono

circe l’1% della superficie del paese ma l’impatto

stimato sulla fauna da parte della rete interessa il 20%

del territorio.

|

La finta

ricerca dell’efficienza

Nel 1973 un auto prodotta negli Usa mediamente con un litro

percorreva 5,6 km; nel 1986 con un litro 11,5 km. Un notevole

miglioramento derivato dall’attenzione posta in quegli

anni ai consumi di benzina ma ancora molto lontano e dalle prestazioni

europee e dalle capacità tecnologiche disponibili.

Sono stati infatti predisposti negli anni ottanta alcuni modelli

con una elevata efficienza energetica: Renault 50 km con un

litro velocità 130 Km/h; Volvo e Peugeot 4-5 posti rispettivamente

50 e 28 km con un litro. Il primo si trova al Museo della Scienza

di Parigi e nessuno dei tre è mai stato messo in produzione.

Appare evidente che le attuali auto non sono progettate per

trasportare le persone in maniera efficiente. A parte il rapporto

trasportato/mezzo, che fa si che il peso del primo sia abitualmente

1/10 del secondo, ma 80-85% dell’energia contenuta nel

carburante è già sprecata prima di raggiungere

la ruota; solo 1/6 dell’energia del carburante che raggiunge

le ruote è utilizzate per muovere l’abitacolo. Peso

eccessivo, grandi dimensioni, motori potenti che funzionano

molto lontano dalla loro ottimale efficienza.

Dell’energia del carburante nel traffico cittadino 1/3

riscalda l’aria, 1/3 riscalda i copertoni e il rivestimento

stradale, 1/3 riscalda i freni.

Con adeguati materiali una auto di 4-5 posti potrebbe arrivare

a pesare solo 400 kg (3-4 volte in meno di un’auto); come

“Ultralite” della GM: 0-100 km/h in 8 secondi, 111

cv, del 1991, non in produzione.

Vi sono soluzioni di veicoli con celle a combustibile a idrogeno

che emettono 70 gr di CO2 a km., motori ibridi con il recupero

elettrico dell’energia frenante che permettono di arrivare

a consumi prossimi ai 2 litri ogni 100 km; alcune ricerche hanno

portato a consumi di 0,4-1,6 litri ogni 100 km (250-62,5 km

con un litro) come ad esempio l’“Autoibrida”

a due posti costruita nel 1994 dall’Università di

Western Washington o l’auto ibrida a quattro posti della

“Esoco”, piccola ditta svizzera che fa 100 km con

2,1 litri.

Eppure la GM nel 2001 ha comprato un brevetto di un’auto

elettrica da una ditta europea con l’accordo di commercializzarla

e dopo solo un anno ha abbandonato il programma nonostante l’auto

avesse un’elevata efficienza e rispondesse adeguatamente

alle richieste. La motivazione ufficiale è che riusciva

a venderla; ma la GM non si è peritata di fare un’adeguata

comunicazione ed ha mantenuto dei prezzi elevatissimi. Perché

allora l’ha comprata? La rincorsa delle grandi produttrici

di autoveicoli è quella di comprare qualunque soluzione

che possa incidere sul proprio mercato di auto e benzina così da evitare ogni forma di concorrenza alle soluzioni che bruciano

benzina e gasolio e consuma ferro.

La ricerca di soluzioni non ha senso in quanto le soluzioni

tecniche sono già state trovate e che non possono e non

vogliono essere praticate da chi fa la propria ricchezza su

auto che servono solo a consumare benzina che riscaldano il

mondo e che durano così poco da permettere il continuo

aumento della produzione e della concentrazione della ricchezza.

Il grande

business è il grande amore

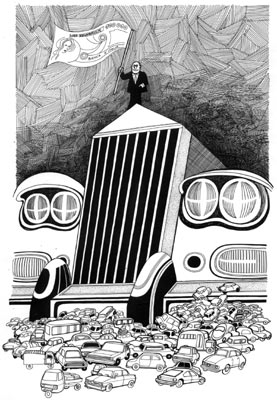

L’automobile è il più grande affare planetario

(dopo la Borsa), è la merce che provoca più danni

nell’ambiente ma è anche aspirazione, oggetto di

conversazione e di soddisfacimento di gran parte dell’umanità.

L’automobile è la dimostrazione di come un oggetto

imposto possa essere il grande amore della vita. Come nei matrimoni

combinati per essere felici, veramente felici, basta accettare

il proprio ruolo.

Da stime il valore complessivo degli autoveicoli circolanti

nel mondo ammonta a circa quindicimila miliardi di euro (15.000.000.000.000);

ogni anno sono circa 2.100 miliardi di € i costi sostenuti

dai proprietari per utilizzare gli autoveicoli, 1.100 miliardi

di € i costi a carico di chi non guida (solo in Europa,

Giappone e Usa) e 2.200 miliardi di € l’importo del

rinnovo del parco esistente.

Un affare da circa cinquemilacinquecento miliardi di euro (5.500.000.000.000)

annui gestiti per la quasi totalità da pochi soggetti

(meno di due dozzine di compagnie petrolifere, produttrici di

autoveicoli e assicurative).

La presenza degli autoveicoli, al di là delle cifre,

permea l’intera società. Se ad esempio la pubblicità

è una promozione del prodotto è anche il mezzo

per sostenere una rivista e su quasi tutte le riviste non specializzate

in Italia la pubblicità degli autoveicoli è intorno

al 4% delle pagine occupate dalla comunicazione commerciale.

Il 4% costante indirizza la linea culturale di una rivista su

temi specifici quali ad esempio innovazione tecnologica, infrastrutture,

sviluppo, afferenti il settore automobilistico.

In numerose riviste alle quattro pagine complete di promozione

di auto, che sono una costante vanno aggiunte le pubblicità

indirette (la presenza di autoveicoli nella promozione di altre

merci, nell’illustrazione di articoli) e la pubblicità

sotto forma di inchieste o analisi delle merci (schede autoveicoli,

presentazioni di innovazioni tecniche etc) che rendono la presenza

più estesa e permeante.

Eppure nonostante il tempo in auto per ragioni di lavoro sia

in continua crescita, l’uso dell’autoveicolo è

connesso per gran parte ai divertimenti. Nei paesi ricchi più del 50% dei chilometri degli autoveicoli privati non commerciali

viene percorso per vacanze o comunque svago, e sembra che la

mancanza di tale strumento darebbe una sensazione di limitazione

insostenibile proprio nel tempo libero. Stare fermi per ore

ai caselli, passare ore in auto, andare in luoghi in cui vi

sono auto, non produce fastidio o almeno non produce tanto fastidio

da cambiare comportamenti.

Ma l’innamoramento è il mezzo per aumentare le vendite,

per cambiare modelli, per essere maggiormente presenti; nessun

uomo ragionevole destinerebbe tanta attenzione, fatica, desiderio,

a fronte di fastidi e danni, se non fosse innamorato.

Ed al mantenimento di questa passione sono attenti i produttori

di autoveicoli che dietro le immagini accattivanti delle merci

nascondono interessi, tragedie, danni ambientali. L’automobile

è il più grande affare planetario (dopo la Borsa),

è la merce che provoca più danni nell’ambiente

ma è anche aspirazione, oggetto di conversazione e di

soddisfacimento di gran parte dell’umanità.

L’automobile è la dimostrazione di come un oggetto

imposto possa essere il grande amore della vita. Come nei matrimoni

combinati per essere felici, veramente felici, basta accettare

il proprio ruolo.

Da stime il valore complessivo degli autoveicoli circolanti

nel mondo ammonta a circa quindicimila miliardi di euro (15.000.000.000.000);

ogni anno sono circa 2.100 miliardi di € i costi sostenuti

dai proprietari per utilizzare gli autoveicoli, 1.100 miliardi

di € i costi a carico di chi non guida (solo in Europa,

Giappone e Usa) e 2.200 miliardi di € l’importo del

rinnovo del parco esistente.

Un affare da circa cinquemilacinquecento miliardi di euro (5.500.000.000.000)

annui gestiti per la quasi totalità da pochi soggetti

(meno di due dozzine di compagnie petrolifere, produttrici di

autoveicoli e assicurative).

La presenza degli autoveicoli, al di là delle cifre,

permea l’intera società. Se ad esempio la pubblicità

è una promozione del prodotto è anche il mezzo

per sostenere una rivista e su quasi tutte le riviste non specializzate

in Italia la pubblicità degli autoveicoli è intorno

al 4% delle pagine occupate dalla comunicazione commerciale.

Il 4% costante indirizza la linea culturale di una rivista su

temi specifici quali ad esempio innovazione tecnologica, infrastrutture,

sviluppo, afferenti il settore automobilistico.

In numerose riviste alle quattro pagine complete di promozione

di auto, che sono una costante vanno aggiunte le pubblicità

indirette (la presenza di autoveicoli nella promozione di altre

merci, nell’illustrazione di articoli) e la pubblicità

sotto forma di inchieste o analisi delle merci (schede autoveicoli,

presentazioni di innovazioni tecniche, etc) che rendono la presenza

più estesa e permeante.

Eppure nonostante il tempo in auto per ragioni di lavoro sia

in continua crescita, l’uso dell’autoveicolo è

connesso per gran parte ai divertimenti. Nei paesi ricchi più del 50% dei chilometri degli autoveicoli privati non commerciali

viene percorso per vacanze o comunque svago, e sembra che la

mancanza di tale strumento darebbe una sensazione di limitazione

insostenibile proprio nel tempo libero. Stare fermi per ore

ai caselli, passare ore in auto, andare in luoghi in cui vi

sono auto, non produce fastidio o almeno non produce tanto fastidio

da cambiare comportamenti.

Ma l’innamoramento è il mezzo per aumentare le vendite,

per cambiare modelli, per essere maggiormente presenti; nessun

uomo ragionevole destinerebbe tanta attenzione, fatica, desiderio,

a fronte di fastidi e danni, se non fosse innamorato.

Ed al mantenimento di questa passione sono attenti i produttori

di autoveicoli che dietro le immagini accattivanti delle merci

nascondono interessi, tragedie, danni ambientali.

L’offerta

del mercato

Attualmente in Italia sono commercializzati 68 marche, 280

modelli, 2.500 versioni di autoveicoli non commerciali.

L’autoveicolo più economico è venduto a 7.951,00

€ (a tutti i prezzi seguenti vanno aggiunti i dazi doganali

e completamenti di alcune imposte per cui risultano indicativi).

Sotto i 10.000,00 € vi sono 45 versione (quasi tutte superiori

ai 9.000,00 €), sotto i 20.000,00 € 755 versioni,

tra i 50.000,00 e i 100.000,00 € 174 versioni; sopra i

100.000,00 € 40 versioni (di cui 7 sopra i 200.000,00 €

e 7 sopra i 300.000,00 €), il più caro 357.628,00

€.

La fascia con maggiore numero di versioni, 1.486, è quella

tra i 20.000,00 e i 50.000,00 €. Supponendo che lo stipendio

di un professore di ruolo (ci si può diventare dopo minimo

una decina di anni di precariato, una laurea, una abilitazione

e diversi specializzazioni attraverso concorsi) si aggira intorno

ai 1.000,00 € è evidente che la maggiore domanda

di autoveicoli non è espressa dai docenti.

Le versioni con cilindrate sotto i 1.500 cc sono 456, tra i

1.500 e i 2.300 cc sono 1.424 versioni, sopra i 2.300 cc 620

versioni. Garantendo una cilindrata 1.500 cc prestazioni e comfort

elevati è evidente che la maggior parte degli autoveicoli

vende prestazioni inutilmente sovradimensionate e ambientalmente

deleterie (nel ciclo urbano un veicolo di 2.800 cc consuma per

100 km 14 litri di carburante mentre un veicolo di 700 cc la

metà).

Nessun autoveicolo è venduto con velocità massima

inferiore ai 130 km/h; 688 versioni hanno una velocità

massima dichiarata sotto i 180 km/h (solo una ventina 130 km/h);

1.655 modelli tra i 180 e i 250 km/h; 157 modelli con velocità

massima sopra i 250 km/h ciò evidenzia come tutta la

produzione sia abbondantemente fuori legge.

Interpretando al meglio i caratteri della società dei

consumi i modelli delle auto sono numerosissimi ma anche molto

simili. Vi è una finta concorrenza tra le diverse aziende

in realtà tutti i modelli sono accorpabili in classi

a cui corrispondono medesime caratteristiche e medesimi prezzi.

Come tutto il mercato globale ad una apparente concorrenzialità

delle merci corrisponde una uniformità nelle soluzioni

e nelle proposte. Assenti o inavvicinabili soluzioni effettivamente

alternative.

I 4 modelli elettrici venduti hanno costi variabili tra i 13.500,00

e i 24.900,00 € e dei 4 modelli di microvetture solo 2

costano meno dell’autoveicolo più economico, mentre

il prezzo medio si attesta intorno ai 10.500,00 € (ovvero

quanto una auto 1.200 di cilindrata a 5 porte).

I costi dell’autoveicolo non sono comunque connessi solo

con l’acquisto; il costo medio annuale per possedere e

usare una vettura è in Italia di 3.500,00 ¤, con

variazioni tra un minimo di 2.000,00 ¤ per chi percorre

5.000 km e 5.000,00 ¤ per chi percorre 30.000 km e oltre.

A questi vanno aggiunti i costi di ammortamento dell’acquisto

e di svalutazione dell’autoveicolo elemento questo che

indica più di ogni altro la grande rapina cui si sottopongono

gli individui.

Una utilitaria nel primo semestre dopo l’acquisto perde

un valore tendente al 30% del suo prezzo di acquisto, in un

anno supera il 30% (fino ad arrivare in alcuni casi al 40%);

dopo quattro anni il suo prezzo di mercato può essere

ridotto del 62% rispetto a quello di acquisto. Tutto ciò

facilitato dalla continua sostituzione di modelli che svalutano

i precedenti e dalla lontananza dei prezzi dai costi ambientali

e dal valore d’uso della merce.

|

Il

parco veicoli in Italia

Nel 2000 sono circolanti in Italia circa 32,5 milioni

di autoveicoli; 56,5 auto per ogni 100 abitanti (65 auto

ogni 100 abitanti a Napoli e Torino, 66 a Milano, 67 a

Roma). Il secondo paese del mondo dopo gli Usa.

Il 49% delle autovetture è immatricolato dopo il

1993 (ha quindi meno di sette anni).

Nel 1971 in Italia circolavano 11.307.090 veicoli (20,9

auto per ogni 100 abitanti): 1/3 di quelli circolanti

nel 1999

Dal 1997 al 2000 ogni anno sono stati immatricolati circa

2.300.000 veicoli (4 su 100 abitanti): ogni 4 anni il

14% degli italiani ha comprato un autoveicolo nuovo.

La presenza di un parco veicolare così consistente

si risente anche in termini di occupazione di suolo: a

Napoli vi sono 5543 autoveicoli per kmq a Milano 4732.

Immaginando che la superficie stradale veicolabile urbana

si aggiri intorno al 20% ci si sarebbero al massimo 200.000

mq disponibili di cui 55.000 mq già occupati da

auto in sosta. Si può immaginare quale siano le

enormi necessità di spazio per parcheggi (abitazione,

lavoro, acquisti) e movimentazione di ciascuna auto e

come siano incompatibili non solo con l’attuale struttura

urbana ma con qualunque ipotesi ragionevole di città.

|

|

Il

rafforzamento del modello

Se in Cina vi fosse lo stesso uso dell’auto attuato

negli Stati Uniti d’America ogni anno vi sarebbero

1 miliardo di tonnellate di CO2 di emissioni.

Ma questa preoccupazione non si rilegge nell’azione

delle amministrazioni. Anzi si susseguono sovvenzioni

e stimoli per la vendita di autoveicoli a paesi in cui

la mobilità non era basata sul vettore gomme individuale.

Per il 2010 si prevede in Europa l’aumento della

mobilità passeggeri del 24% e del trasporto merci

del 38% con un connesso aumento del consumo energetico

tale da ipotizzare l’aumento del contributo totale

alle emissioni di gas serra dall’odierno 28% al 50%.

L’ipotesi perseguita in Italia è quello di

costruire circa 2.000 km di nuove autostrade per un investimento

di circa 50 miliardi di € e di completare il progetto

dell’alta velocità ferroviaria per circa 23

miliardi di €.

Per quanto riguarda le aree urbane la pedonalizzazione

e la limitazione del traffico per parti di essa ha un

andamento discordante. Ad un aumento della superficie

tra il 1997 e il 2000 nei capoluogo di provincia del 28%

si è riscontrata una concentrazione di tali superfici

in alcuni comuni (Roma, Napoli, Torino) e una risposta

assolutamente negativa in altre città con l’eliminazione

di aree già definite (per esempio Bologna) o comunque

con l’abbandono dell’intento.

Tendenzialmente è rileggibile un disinteresse generalizzato

rispetto agli anni passati nei confronti di soluzioni

di questo tipo.

In Italia il progetto del Ponte sullo Stretto è

la realizzazione di una politica che sostiene la mobilità

su gomma anche dove non ha senso che esista e dove sussistono

soluzioni di cabotaggio che con poco potrebbero essere

molto più efficienti.

|

I

limiti dell’attuale proposizione

È difficile incontrare qualcuno che dichiari il proprio

piacere a stare delle ore in auto o che non riesca a rendersi

conto degli effettivi danni prodotti alla salute dell’uomo

e alle condizioni dell’ambiente da parte del sistema della

mobilità così come oggi impostato.

È altrettanto difficile imbattersi in amministrazioni

che non abbiano messo al centro del loro interesse la gestione

della mobilità. E questo in tutti paesi anche in quelli

dove l’azione regolamentativa delle amministrazione non

viene esercitata.

Molte sono le soluzioni proposte: da quelle esclusivamente volte

all’aumento dell’efficienza dei veicoli, da quelle

che interessano le modalità insediative, dalla maggiore

infrastrutturazione ed uso dei mezzi pubblici fino a soluzioni

di entità minore di auto comuni, taxi collettivi etc.

Le soluzioni ci sono, le volontà sono dichiarate, non

dovrebbe esserci più il problema. In realtà la

questione della mobilità non è risolvibile sulla

base delle condizioni date. Essa anzi è il caso forse

di maggiore evidenza della complessità del modello.

Gran parte di coloro che usano gli autoveicoli, e soffrono delle

condizioni di inquinamento, desidera l’autoveicolo, prova

soddisfazione ad ottenere un veicolo di moda anche quando questo

è più inquinante. Non è un caso ad esempio

che l’aumento del consumo energetico nel settore automobilistico

registrato recentemente negli Stati Uniti d’America derivi

proprio dalla crescente vendita della tipologia di vetture “monovolume”

e fuoristrada (risultate le più vendute) tipologia che

di fatto ha neutralizzato i miglioramenti in termini di efficienza

energetica ottenuti nel decennio precedente.

Si è di fronte a delle vittime che sono anche carnefici,

oltre che degli altri anche di loro stessi. Vittime-carnefici

che utilizzano gli autoveicoli oltre la logica e contribuiscono

attivamente alla dipendenza da questo sistema di trasporto.

La stessa casa in campagna è il sistema di maggiore asservimento

al veicolo in quanto, a parità di relazioni, rende impossibile

ogni altra forma di collegamento se non quella privata su gomma.

Gran parte delle amministrazioni ha consapevolezza del problema

ma continua a sostenere il sistema della mobilità su

gomma. La Banca Mondiale, che dovrebbe avere conoscenza e coscienza

degli effetti ambientali e sociali della mobilità privata

su gomma, dal 1997 al 1999 ha destinato i suoi prestiti afferenti

la mobilità per il 63% ad opere autostradali.

La politica di gran parte dei paesi è volta all’aumento

delle infrastrutture stradali ed alla riduzione di quelle ferroviarie

che sarebbero una valida alternativa al trasporto privato.

Così dalla metà degli anni ottanta alla metà

degli anni novanta la rete stradale degli Stati Uniti d’America

e del Giappone è aumentata del 2% mentre quella ferroviaria

è diminuita rispettivamente del 28% e del 12%. Questo

partendo da uno sviluppo della rete ferroviaria rispettivamente

circa 35 e 100 volte inferiore a quella stradale.

L’uso degli autoveicoli è motivato dall’uso

della benzina e questo non soltanto è sostenuto dai petrolieri

e dall’industria delle automobili ma non è contrastato

dai governi sia per la loro disponibilità nei confronti

dei poteri forti sia per l’interesse che hanno nella vendita

della benzina. In Inghilterra l’imposta sulla benzina è

del 76% del prezzo, in Francia del 69%, in Italia del 64%, in

Brasile del 65% etc.

Gli stati attraverso il meccanismo delle imposte potrebbero

avviare un’azione atta alla riduzione degli inquinamenti

e dei consumi con una politica dei prezzi o impegnando queste

entrate in opere di riqualificazione ambientale, in mobilità

pubblica, nella prefigurazione di soluzioni alternative; ma

ciò ridurrebbe le entrate.

Di fatto anche le amministrazione meno colluse divengono alleate

dei petrolieri invece che regolatrici dei loro interessi.

Ben diverse sono le situazioni degli Stati Uniti (25%) o Indonesia

(0%) dove lo stato esercita minimamente o non esercita affatto

un’azione regolamentativa degli interessi privati

L’azione di stimolo alle amministrazioni deve dunque fare

i conti con gli interessi dei pochi e con il piacere dei tanti.

Sono pochissime le amministrazioni che sono riuscite a sostenere

modelli di mobilità diversa ma quando ciò è

avvenuto vi è sempre stato una modificazione di comportamenti

alla base delle soluzioni praticate.

Ma il problema, a ben guardare, è anche quello di una

cultura fondata sul progresso e sullo sviluppo, che vede nell’autoveicolo

un simbolo indiscutibile, una merce fondamentale e uno strumento

di appagamento, che non solo permea la società occidentale

ma che è utilizzata per l’espansione del suo mercato

Proprio in questo si incentra l’interesse del miglioramento

delle prestazioni ambientali degli autoveicoli (dei rimanenti

vettori non se ne discute proprio).

Ma la maggiore efficienza delle soluzioni attuate non consente

comunque di garantire un ulteriore incremento delle quantità.

Ad esempio attraverso l’uso di nuove tecnologie, ed in

particolare la catalizzazione, in Europa si è riusciti

a ridurre le emissioni di Nox del 22% rispetto al 1990 e di

CO del 38% ma non si è riuscito a contenere le emissioni

di CO2 che è aumentata in relazione all’aumento

del volume di traffico e dei consumi energetici del settore.

L’efficienza ambientale si ottiene solo agendo contemporaneamente

nella riduzione del numero degli autoveicoli, nell’allungamento

della durata di uso, nella riduzione dei chilometri percorsi

e nell’aumento dell’efficienza tecnologica. Ogni soluzione

che si interessi esclusivamente di quest’ultimo tema è

parziale non risolutiva ed atta a garantire esclusivamente nuovi

mercati industriali.

In sintesi non è possibile immaginare che si possa continuare

sulla strada di questo modello (ognuno la sua macchina a chilometraggio

prestazioni, dimensioni, cilindrata illimitati, con un modello

nuovo ogni due anni) solo aumentando l’efficienza dei prodotti.

|

Le

soluzioni proposte, le alternative praticate

Nei paesi socialisti prima degli anni novanta la soluzione

praticata al problema della mobilità è stata

quella del trasporto pubblico. Questa soluzione ha funzionato

per la possibilità sia di mantenere sotto controllo

il mercato delle auto sia di gestire le localizzazioni

degli insediamenti.

Nei paesi occidentali il trasporto pubblico non inserendosi

in sistema completamente gestito non è riuscito

a sostituirsi a quello privato anzi quasi sempre da esso

ne è stato soffocato.

Dalla fine degli anni ottanta è però cresciuta

all’interno della popolazione, in particolare europea,

un crescente fastidio alla sudditanza al trasporto individuale

su gomma ed una crescente ricerca di soluzioni alternative

siano esse programmate dall’amministrazione siano

esse ritrovate individualmente.

In alcuni paesi del nord Europa si è mantenuta

anche negli anni culturalmente più bui la struttura

del trasporto pubblico e l’abitudine all’uso

della bicicletta, in altri si sono riprese alcune modalità

di trasporto che erano state abbandonate.

Le amministrazioni possono operare grandemente mantenendo

una rete di trasporto pubblico funzionante sia extraurbana

sia urbana non cercando le grandi opere (metropolitane

etc) che hanno costi elevatissimi ma applicando misure

che riducano lo spazio al trasporto privato su gomma in

superficie e favoriscano altri vettori. Una linea di mezzi

pubblici anche su gomma su corsia preferenziale riesce

a captare un numero elevatissimo di persone se ben posizionata

con costi infinitamente inferiori a quelle di una metro.

Vi sono anche iniziative che hanno attualmente un valore

sperimentale ma che mantengono il senso di una alternativa:

Taxi collettivo: piccoli mezzi pubblici 10-12 utenti

con costo di biglietto inferiore a quello del taxi e superiore

a quello dell’autobus, con linee flessibili da personalizzare

sulla necessità degli utenti (con supporto telematico),

soluzione differenziata su percorsi prestabiliti, a destinazioni

comune e origine differenziata (o inverso) od altro; Car

sharing: multiproprietà autovettura destinata

ad essere usata da più persone; un parco automobili

coordinato da un operatore che gestisce ed una prenotazione

per uso; oggi vi sono 100.000 associati a 40 organizzazioni

in 230 città (Germania, Austria, Svizzera, Paesi

Bassi) 510.000 km annui risparmiati di percorrenza; Mobility

manager: gestione organica dei flussi e dei mezzi

delle grandi aziende e uffici pubblici

Ma vi sono soluzioni intraprese dai cittadini, indipendentemente

dall’amministrazione, che vanno capite, interpretate

e sostenute con agevolazioni, come, per esempio l’uso

delle biciclette. Non è possibile imporlo ma sicuramente

è possibile facilitarlo, come lo stesso uso dei

motocicli, che se praticato con mezzi non inquinanti ha

una capacità di migliorare le condizioni del traffico

mantenendo il carattere di individualità del trasporto.

|

I nodi

da risolvere

L’accessibilità. L’attuale sistema

di mobilità fondato sull’autoveicolo riduce l’accessibilità

ai servizi. Attraverso la disgregazione degli insediamenti,

resa possibile proprio dalla disponibilità degli autoveicoli,

si rende impossibile raggiungere i luoghi che compongono gli

insediamenti da parte di coloro i quali non possiedono o non

vogliono utilizzare l’auto. Così mentre in passato

ciascun cittadino aveva ugualmente la possibilità di

raggiungere ciò che gli serviva oggi si sono create due

categorie: una, quella numericamente preminente, gli automobilisti

ed un’altra coloro che non vogliono o non hanno gli autoveicoli,

che soffrono dell’handicap della irraggiungibilità

di alcuni servizi primari (negozi servizi etc sempre più

localizzati in un’ottica di accessibilità veicolare).

Quindi se questa condizione dovesse esser mantenuta vi dovrebbe

essere un servizio gratuito con autista per coloro che non vogliono/non

possono avere autoveicoli.

Equità. In questo la società già

parte iniqua diversificando le possibilità di benessere

in ragione dell’asservimento ad uno strumento. Ma diventa

ancora più iniqua nel far sì che sia definito

necessario uno strumento, l’autoveicolo, che ha un costo

di manutenzione e di acquisto elevato e che incide notevolmente

sulle disponibilità economiche delle famiglie. Quindi

se dovesse essere mantenuto questo criterio vi dovrebbe essere

un servizio che garantisse un auto gratuita in proprietà

per coloro che ne facciano esplicita richiesta

Salute. Gli autoveicoli a motore fanno male. Comportandoci

con le stesse modalità beghine attuate negli Stati Uniti,

non dovrebbero essere utilizzati pubblicamente per non essere

da “cattivo esempio” (come l’alcol). Dovrebbero

essere consumati in appositi locali onde non danneggiare gli

altri (come le sigarette), dovrebbero avere scritte tipo “nuoce

gravemente alla salute”, “si sconsiglia l’uso

ai minorenni”, “non usare nei luoghi pubblici”.

Quindi, volendo continuare a percorrere questa strada, l’autovettura

dovrebbe essere accompagnata da una serie di indicazioni tendenti

a ridurne i disastrosi effetti ambientali e sociali

La soluzione:

non muovere non muoversi Non muovere merci: scegliere le

merci che provengono da luoghi prossimi, evitare di consumare

alimenti esotici che necessitano di lunghi trasporti. Prima

tra tutto: non muovere gli autoveicoli per muovere se stessi.

Non muoversi: selezionare le cose da fare, dare

valore agli spostamenti, non fare spostamenti inutili.

Rallentare: dare tempo agli spostamenti, non cercare

di ridurne i tempi prendendo mezzi più rapidi.

|

L'incredibile

cecità di una cultura produttiva

La vicenda della ristrutturazione della maggiore industria

automobilistica italiana è rappresentativa della

contemporanea incapacità a proporre soluzioni ed

evidenziare limiti da parte di quei soggetti che tradizionalmente

“si sono fatti interpreti” della proposizione.

La Fiat auto è stata acquisita dalla GM che entrerà

in campo quando la Fiat avrà eliminato quelle parti

della sua produzione che non interessano e quelle che

potrebbero essere delle rogne. La GM compra la Fiat per

acquisire un mercato, quello italiano, e per concentrare

la produzione nei luoghi più convenienti e non

necessariamente negli attuali luoghi Fiat. Questa strategia

è nota alla Fiat che ha operato alla stessa maniera

con Innocenti, Lancia, Alfa Romeo, OM, ed altro.

In questo processo possono essere convenienti ma non indispensabili

gli aiuti dello stato; nell’epoca della globalizzazione

i palliativi statali non sono ricercati perché,

seppur minimamente, pongono condizioni ad un processo

che risulta maggiormente efficace tanto più drastico,

rapido e cruento si manifesta.

In questo contesto, molto malamente analizzato dai maggiori

sindacati, lo slogan condiviso è che in Italia

si producono circa 1.200.000 autoveicoli e che dunque

si debba mantenere questa produzione per mantenere l’occupazione

connessa. Non si considera che produzione ed occupazione

non sono più direttamente collegate (lo stesso

numero di autoveicoli aveva bisogno di circa quattro volte

l’attuale personale solo negli anni settanta), e

ancora più grave non si considera che se il mercato

degli autoveicoli non fosse alterato dalla speculazione

non vi sarebbe assolutamente bisogno di 1.200.000 autoveicoli

l’anno.

Si dovrebbe partire dal numero ragionevolmente utile di

autoveicoli, cercando di allungarne il tempo di uso, di

gestirne l’intero ciclo e da li cominciare a parlare

di addetti.

I dipendenti Fiat sono 28.450, con un indotto valutato

variamente da 3 a 5 volte tanto. Si parla quindi di circa

140.000 addetti. Se le macchine necessarie fossero la

metà gli addetti in eccedenza sarebbero complessivamente

70.000. Avremmo tolto dall’autostrada migliaia di

Tir, avremmo ridotto il consumo di acqua e di energia,

avremmo ridotto una quantità spaventosa di inquinamenti,

avremmo aumentato la disponibilità economica delle

famiglie, avremmo ridotto i significativi profitti di

alcuni gruppi internazionali (benzine, auto, assicurazioni,

etc).

Aziende agricole, forestazioni, cabotaggio, gestione delle

città urbane, opere di manutenzione del territorio,

altre produzioni manifatturiere, sono tutti ambiti di

attività in cui si può operare con quei

settantamila ed in cui il richiamato intervento dello

stato può essere più efficace del mantenimento

di una produzione che non serve se non a chi accumula

denaro con essa.

|

|

Velocità

di spostamenti e omogeneizzazione del mondo

Centinaia di milioni di persone si muovono ogni anno per

trascorrere le proprie ferie in posti diversi da quelli

dove risiedono. Le compagnie di turismo organizzano viaggi

in località “selvagge” predisponendo

strutture consone al mercato. Tutto ciò per osservare

il mondo, ma sempre da un osservatorio privilegiato e

più o meno sicuro. Mai come in questo periodo i

resoconti dei viaggi sono così frustranti: sempre

cose diverse vissute e apprese alla stessa maniera.

I veloci spostamenti sono lo strumento attraverso cui

si portano esperienze ed esemplificazioni del modello

occidentale che lasciano tracce indelebili della loro

presenza e della loro modalità di esistenza nei

luoghi visitati.

Le persone che viaggiano costituiscono la domanda; l’offerta

si adegua ad essa e nei casi in cui il luogo non sia conforme

alla domanda sarà adeguato attraverso la modificazione

degli insediamenti, dei processi produttivi, delle abitudini

alimentari, dei costumi, finalizzandole al soddisfacimento

del visitatore.

Il viaggiatore costituisce un riferimento culturale, un

ambasciatore di un modello che si mostra ricco e felice

e le popolazioni visitate sono stimolate a tendere nella

direzione dell’uniformazione.

Maggiore è la velocità, e quindi la quantità

di questo tipo di relazioni, e maggiore sarà l’uniformità

tra i luoghi: ad una velocità infinitamente alta

corrisponderanno luoghi infinitamente simili.

|

Alcune

cose da non fare e cercare di non far fare

Insediamenti

Evitare case fuori città quando si lavora, si compra,

si incontrano gli amici, si portano a scuola i figli ed in campagna

si guarda solo la televisione (aumentano straordinariamente

il livello di mobilità necessaria e praticamente rendono

dipendenti dalla mobilità privata).

Opporsi al decentramento degli uffici.

Non frequentare ipermercati esterni al tessuto consolidato ed

opporsi alla loro creazione.

Merci

Tenersi la macchina vecchia o comprare macchine usate (l’incidenza

dell’occupazione in fabbrica è limitata ma lavora

di più il carrozziere e il meccanico).

Comprare macchine di piccola cilindrata, efficienti, leggermente

più piccole di quello che potrebbero servire.

Lavoro

Ridurre la propria mobilità all’indispensabile.

Dove possibile, operare alla riconfigurazione del lavoro in

ragione della riduzione della mobilità.

Muoversi con mezzi pubblici, utilizzare con altri i mezzi privati.

Turismo

Organizzare vacanze in posti non troppo lontani (non ricercatamente

lontani).

Mettere in relazione tempi e lontananza (nel caso uno non ne

possa fare a meno, alle Bahamas ci va per due mesi, “fuori

porta” per una giornata).

Dare tempo alla comprensione dei luoghi (no turismo sintetico,

sì permanenza prolungata).

Abitudini

Porsi dei limiti (anche solo di riferimento) ai chilometri da

percorrere con gli autoveicoli.

Muoversi di meno, trovare gusto nello stare, adeguare i posti

dove uno risiede.

Muoversi a piedi, in bici con mezzi che non consumino energia.

Utilizzare, se serve, tutti i mezzi disponibili e più

convenienti allo spostamento (auto fino al mezzo pubblico, poi

mezzo pubblico, poi bici).

Trovare mezzi di trasporto privato alternativi (anche moto,

se piccole- medie cilindrate, efficienti ambientalmente).

Muoversi con i treni, le navi (da preferire comunque ad aerei

e autovetture: minore efficienza ambientale, maggiore impatto

culturale).

|

Questo

volantone Questo

volantone

è

stato realizzato da Adriano Paolella e Zelinda Carloni.

Per contattarli via e-mail, scrivete a antiglo@email.it

Questo

volantone è il quinto di una serie – tutta

curata da Adriano e Zelinda – iniziata con Globalizzazione

- Idee per capire, vivere ed opporsi al nuovo modello

di profitto, uscito nel n. 274 (estate 2001) in versione

bilingue (italiano ed inglese) in coincidenza con la mobilitazione

a Genova contro il G8.

Nel novembre 2001 è poi seguito Le strategie

della fame, supplemento al n. 276, realizzato in vista

del vertice di Roma (poi rimandato) della FAO.

Nel marzo del 2002 è stato pubblicato il terzo,

Riscaldamento globale e controllo sociale, come

supplemento al n. 279.

Nell'estate 2002 è stato pubblicato il quarto,

Il controllo delle risorse, come supplemento al

n. 283.

Ne sono previsti altri, in un prossimo futuro.

Chi volesse ricevere copie singole e/o per la diffusione,

ci contatti per conoscerne disponibilità e prezzi.

Questo volantone esce come supplemento al n. 286 (dicembre

2002) della rivista mensile anarchica A, direttrice

responsabile Fausta Bizzozzero, registrazione al tribunale

di Milano n. 72 in data 24.2.1971, stampa e legatoria

Sap s.n.c. (Vigano di Gaggiano - Mi).

A esce regolarmente 9 volte lanno dal febbraio 1971.

Non esce nei mesi di gennaio, agosto e settembre. È

in vendita per abbonamento postale, in numerose librerie

e presso centri sociali, circoli anarchici, botteghe ecc.

Se ne vuoi una copia/saggio, chiedicela. Siamo alla ricerca

di nuovi diffusori.

Per qualsiasi informazione, compresa la lista completa

dei nostri prodotti (volantone antifascista, Letture

di Bakunin, Kropotkin, Malatesta e Proudhon, volantoni

della serie anti-globalizzazione, maglietta Segno Libero,

poster di Malatesta 1921, cd+libretto di Fabrizio De André

ed avevamo gli occhi troppo belli, dossier Signora

libertà, signorina anarchia dedicato a De André, dossier

su Franco Serantini, lista di oltre cento cd, mc, ecc.

della Musica per A, ecc.) contattaci. Se ci fai avere

per fax, e-mail o in segreteria telefonica il tuo indirizzo

completo, ti spediamo a casa tutte le info necessarie

per poter ordinare quello che vuoi.

Una copia di A costa 3,00 euro, labbonamento annuo

30,00 euro, quello estero 40,00 euro, labbonamento sostenitore

da 100,00 euro in su.

Editrice A, cas. post. 17120, I - 20170 Milano

tel. (+ 39) 02 28 96 627,

fax (+ 39) 02 28 00 12 71

e-mail arivista@tin.it

sito web www.anarca-bolo.ch/a-rivista

conto corrente postale 12 55 22 04

conto corrente bancario n. 107397 presso Banca

Etica

filiale di Milano (Abi 05018, Cab 01600)

|

|