|

Risorse,

profitti, sviluppo

Il mondo come risorsa

Il modello economico corrente è

teso all’incremento della quantità delle merci e

per suo mezzo all’aumento dei profitti. L’incremento

della quantità delle merci è raggiunto attraverso

l’aumento dei consumi e l’ampliamento geografico della

distribuzione delle merci. Per permettere l’aumento dei

consumi si inventano prodotti non necessari, si inducono bisogni,

si soddisfano desideri indotti. Per permettere l’ampliamento

del bacino di utilizzatori si occupano, attraverso il controllo

culturale, politico e spesso militare, interi territori in cui

si introducono merci che impegnano parte della disponibilità

economica delle popolazioni interessate anche nei casi in cui

essa sia molto ridotta.

Il mezzo principale dell’espansione è comunque quello

di creare merci ed il modello interpreta l’intero pianeta

e la popolazione che in esso risiede come la principale potenzialità

di trarre profitti.

Gli oggetti, le persone, i fenomeni sono visti esclusivamente

dall’ottica merceologica; perdono senso i valori ambientali,

sociali, antropologici, culturali ed assumono valore esclusivamente

nella capacità di produrre profitti.

Così il valore di un albero non è quello di fare

ombra, di trattenere le acque, di produrre ossigeno, di mantenere

il ricordo di persone e fatti, di essere punto di riferimento

del territorio, di costituire segno caratterizzante di una comunità,

di rappresentare il senso e la modalità di relazione

tra comunità e ambiente ma è solo, ed esclusivamente,

connesso alla sua capacità di produrre profitti e quindi

di essere merce.

Con questa premessa tutto il pianeta diviene una risorsa.

La trasformazione della risorsa

Il concetto di risorsa, nel modello economico corrente, esprime

la potenzialità degli oggetti di divenire merce e dunque

di produrre profitto, ma per fare questo essi debbono essere

trasformati.

Una sorgente, ad esempio, ha potenzialità di risorsa

non in quanto è utilizzata autonomamente dalla società

locale, ma in quanto garantisce profitti in una utilizzazione

più estesa e mediata dalla produzione, distribuzione,

commercializzazione.

Nella quasi totalità dei casi l’individuazione della

risorsa è connessa ad una trasformazione delle modalità

di utilizzazione o dello spazio fisico ad essa connesso.

L’oggetto sorgente, la presenza delle acque sul territorio,

la capacità di mantenere sistemi naturali e paesaggistici

non hanno alcun valore e non è data la possibilità

di essere alla sorgente se non quella di essere risorsa e quindi

captata attraverso un acquedotto per servire popolazioni distanti,

imbottigliata per essere venduta, utilizzata dall’agricoltura.

In un ottica di ricerca di massima utilizzazione di tutti gli

oggetti in forma di merci nel modello economico vigente si trasforma

tutto. Tutto può divenire oggetto di interesse, su tutto

e con tutto si può fare profitto.

Anche nel caso che si volesse conservare la sorgente, il criterio

sarebbe quello di vincolarla: diverrebbe area protetta e quindi

di fatto se ne cambierebbe la percezione: diviene luogo di fruizione

dell’ambiente naturale, luogo su cui fondare un’economia,

seppure “sostenibile”, utilizzando come risorsa la

sua esclusiva presenza e la sua non trasformazione fisica.

Il modello, e quindi le società che lo praticano, è

strutturato per trasformare le risorse: è per questa

ragione che è difficile attuare la conservazione della

natura e delle popolazioni; la conservazione non produce se

non marginali profitti in quanto rallenta, da’ inevitabilmente

spazio a sistemi produttivi locali e leggeri, è dunque

esattamente il contrario dei sistemi di guadagno in uso.

I materiali, le risorse, sono così importanti all’interno

dell’economia vigente che non sono contabilizzati all’interno

dei bilanci dei paesi.

La quantificazione economica della risorsa

Gran parte dei prelievi avviene senza un reale pagamento da

parte dei concessionari, che sfruttano le risorse nella loro

totalità (solitamente beni comuni) per ottenere benefici

individuali.

Ma non solo non viene considerata questa rapina ai danni della

comunità dell’intero pianeta ma non sono considerati

i danni che il prelievo comporta.

Così, all’interno di questo modello, la conservazione

della foresta pluviale potrebbe essere facilitata se di essa

potessero valutarsi in termini economici i benefici connessi

alla sua esistenza mentre diviene assai difficile attuare una

conservazione in ragione di motivazioni specificamente antropologiche,

di autonomia delle popolazioni, ambientali, di diversità

biologica che nulla hanno a che vedere con la mercificazione

imperante.

Studi economici innovativi tentano di connettere al bilancio

degli stati, ed in generale all’economia, la valutazione

degli effetti che le attività hanno sui sistemi naturali.

Dando valore economico alle risorse ed al loro consumo si ritiene

di poterne ridurre lo sfruttamento mitigando all’interno

del medesimo modello di mercato il peso ambientale ad esso connesso.

Sebbene di grande interesse in quanto inserisce una criticità

all’interno del modello, criticità di cui si vedono

fattivamente le possibili risultanti anche senza destrutturare

il modello stesso, proprio questa condizione limita la capacità

dell’azione di ricerca e proposizione.

Questa tendenza innovativa, che ha un interesse proprio nella

sua impostazione critica, involontariamente rafforza il modello

praticato evidenziando le sue capacità ad assorbire variabili,

quali quelle non economiche, estranee alla propria disciplina.

Di fatto si sostiene che il soddisfacimento delle regole di

questa economia sia l’unico mezzo per realizzare scenari

sociali ed ambientali.

Questa economia, piuttosto che essere settore e strumento, piega

e governa la società alle sue regole ossia la usa come

oggetto per garantire i massimi profitti.

|

L’impronta

ecologica

Per

comprendere quanto la ricerca di merci e l’aumento

dei consumi abbia disequilibrato le condizioni del pianeta,

sono stati elaborati diversi modelli atti alla valutazione.

Tra questi quello che ha una maggiore capacità

sintetica e di comunicazione è la definizione dell’impronta

ecologica.

Attraverso di esso si definiscono le superfici necessarie

per produrre le merci consumate e quelle necessarie per

recuperare gli inquinanti emessi. In tale maniera si può

confrontare la quantità di superfici disponibile

per ogni paese o per ogni individuo di un determinato

paese e quella utilizzata. Dall’applicazione dell’impronta

si evidenzia che lo spazio ecologico disponibile pro capite

è di circa 1,7 ettari mentre l’impronta è

del 30% superiore (Chambers N., Simmons C., Wackernagel

M., 2002),. I cittadini degli Stati Uniti hanno un’impronta

pro capite di 6,2 ettari e i cittadini dell’India

una impronta di 0,4 ettari pro-capite (Wackernagel M.,

Rees W.E., 2000).

In una ulteriore elaborazione definita in termini di unità

di superficie pro capite si mostra che considerando la

popolazione a 5,8 mld di individui il deficit ecologico

è pari a 0,67 unità di superficie pro capite

ovvero che i consumi complessivi e l’alterazione

delle risorse è del circa 30% in più di

quanto disponibile (Stati Uniti +118%, Paesi OCSE +111%,

Paesi non OCSE –0,01%) (WWF Internazionale, 2000).

Al di là della enorme differenziazione tra paesi

ricchi e paesi poveri è evidente che si stanno

consumando più risorse di quelle disponibili. Ovvero

si stanno consumando risorse non rinnovabili, risorse

quindi che facevano parte di un patrimonio ecologico del

pianeta e che una volta consumate non possono ricrearsi,

ovvero si stanno consumando risorse rinnovabili con tempi

lunghissimi (tipico il caso delle foreste) e la mancanza

delle quali comunque porta ad un peggioramento delle condizioni

dell’ambiente planetario e della salute della popolazione,

ovvero si stanno emettendo sostanze inquinanti che non

sono riassorbite all’interno dei cicli naturali e

che permangono nell’atmosfera, nelle acque, nei suoli

provocando danni alla salute degli uomini e degli ecosistemi.

Su

questo tema:

Chambers N., Simmons C., Wackernagel M. (2002), Manuale

delle impronte ecologiche, Edizioni Ambiente, Milano

Wackernagel M., Rees W.E. (2000), L’impronta ecologica.

Come ridurre l’impatto dell’uomo sulla terra,

Edizioni Ambiente, Milano

WWF Internazionale (2001), Rapporto Living Planet 2000,

Dossier in Attenzione n. 21, maggio

Bilanzone G., Pietrobelli M. (1999), Un’applicazione

sperimentale dell’impronta ecologica, Attenzione

n. 13

Bologna G., Paolella A. (1999), L’impronta ecologica.

Uno strumento di verifica dei percorsi verso la sostenibilità,

Dossier Attenzione n. 14

|

La crescita e lo sviluppo

Tutto il modello è basato sulla continua crescita. Quando

le Borse internazionali non riescono a crescere si parla di

rischio di recessione, e quando uno stato ha un PIL non in progressione

positiva si parla di crisi economica.

Queste crescite non sono immateriali. Nonostante molte operazioni

finanziarie non comportino più una effettiva trasformazione

delle risorse, alla base del PIL e degli scambi del mercato

vi sono le risorse e la loro trasformazione.

La materia ha un’importanza fondamentale nella vita economica.

Il prodotto mondiale lordo è di circa 20.000 miliardi

di dollari, ad ogni milione di euro di prodotto corrisponde

la movimentazione di circa 1.500 tonnellate di materia, escluse

aria ed acqua.

La crescita del benessere è, in questo modello, connessa

direttamente alla crescita della quantità delle merci

e dei servizi acquisiti e acquisibili. L’impronta ecologica

della popolazione mondiale dal 1961 al 1996 è aumentata

del 50% (alla media di 1,5% annuo).

Il modello praticato mostra tutti i limiti nella meccanicità

della connessione tra consumo e benessere, nella incapacità

di produrre benessere diffuso, non solo nei paesi poveri ma

anche nei ricchi, nella insostenibilità degli effetti

ambientali prodotti.

Ma è stato capace di promuoversi in maniera molto efficiente.

Oggi la valutazione di un paese sviluppato è direttamente

connessa alla quantità di consumi e di merci relativa

a quel paese, e la penetrazione del rapporto diretto tra merci

e benessere è così capillare che il positivo giudizio

rispetto a questa artefatta connessione è esteso ad ampi

settori della popolazione.

Il modello fondato sulle merci, sui consumi e sulla crescita

ha un’assoluta inefficacia rispetto al fine che ne motiverebbe

l’esistenza (il benessere degli uomini) ma possiede una

assoluta efficacia nella capacità di autosostenersi e

autogarantirsi.

Il raggiungimento del benessere è rimandato al futuro,

e il mezzo per questo raggiungimento è lo sviluppo.

Lo sviluppo è collegato alla crescita degli indicatori

economici e quindi all’aumento delle merci e dei consumi.

Tutto questo meccanismo, evidente finalizzato esclusivamente

alla creazione dei profitti, diviene obiettivo sociale e culturale

di intere collettività. In questa maniera si conferisce

all’accumulo di ricchezze, strumento per acquisire le merci

e il benessere ed esito della vendita delle merci, una centralità

così disequilibrata da annullare qualsiasi altra variabile

e qualsiasi altra ipotesi tendente al miglioramento della qualità

della vita.

|

I

limiti della crescita

Nel

1972 fu pubblicato in italiano il libro di Meadows D.H.,

Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., I limiti

dello sviluppo, Mondadori Editore, Milano. Lo studio

valutava la disponibilità delle risorse in relazione

alla crescita della popolazione e dei consumi e tracciava

uno scenario futuro caratterizzato dalla modificazione

coatta del modello in ragione della mancanza di risorse.

Quel futuro ipotizzato nel ’72 è il nostro

presente. Quanto previsto non si è realizzato nelle

forme ipotizzate; il petrolio non è finito né

la produzione è calata, anzi. E come per il petrolio

molte sono le risorse il cui uso ha subito una continua

crescita nonostante siano tutti consapevoli dei limiti

di disponibilità della stessa.

Gli stessi autori (senza Behrens III) nel 1992 hanno elaborato

un altro studio in cui, partendo dall’affinamento

di un modello, definiscono scenari differenti e individuano

le carenze della precedente ricerca. In questo sono inserite

diverse precisazioni utili a comprendere come e perché

le risorse non si siano già esaurite. Questi sono

i principali fattori:

la quantificazione delle risorse utilizzabili varia (scoperta

di nuovi giacimenti);

i sistemi di prelievo si ottimizzano (maggiore produttività);

le tecniche di utilizzazione migliorano (minori consumi

di risorse a parità di prodotti);

alcuni prodotti danno origine a materie seconde (ad esempio

dalla depurazione si genera compost);

alcune merci possono essere riciclate (carta, alluminio,

vetro, etc);

è aumentata una attenzione verso la produzione

energetica da fonti rinnovabili (eolica, idroelettrica,

biomasse, etc).

Sulla considerazione della possibilità di ottimizzare

l’uso delle risorse, e quindi di garantire livelli

di utilizzazione non solo uguali a quelli attuali ma anche

incrementati, si è mossa la Commissione delle Comunità

Europee attraverso il libro bianco di J.Delors Crescita

competitività occupazione. In questo documento

si sono posti i fondamenti per la politica occupazionale

e ambientale europea di tutti gli anni novanta. In esso

risultava evidente l’interesse verso il miglioramento

dell’efficienza tecnologica come mezzo atto a permettere

la massima utilizzazione delle risorse e quindi come unico

mezzo atto a fare aumentare i consumi e quindi la produzione.

Sulla stessa linea di ottimizzazione del sistema produttivo

come principale strumento per ridurre l’impatto ambientale

ed aumentare l’efficienza della produzione si è

mossa la ricerca del Wuppertal Institut pubblicato con

il titolo Fattore 4 all’interno del quale

risulta evidente come sia possibile una riduzione dei

consumi di materiali e di energia a parità di unità

di merce.

Il problema dei limiti delle risorse è un problema

qualitativo e quantitativo. L’uso sconsiderato di

materiali ha già oggi peggiorato le condizioni

del pianeta, peggiorando direttamente le condizioni di

vita della popolazione e, nonostante le risorse non si

siano esaurite, ha prelevato una quantità di materiale

non più riformabile o riformabile solo in tempi

lunghissimi che era patrimonio comune e componeva il benessere

delle persone.

Il problema non è dunque la fine delle risorse

che diviene limite della crescita, ma la fine della crescita,

perché il consumo delle risorse ha già peggiorato

le condizioni del pianeta.

L’uso delle tecnologie è condizione necessaria

ma non è sufficiente. Obiettivo è l’uso

delle tecnologie appropriate socialmente ed ambientalmente

e finalizzate alla riduzione dei consumi.

Su

questo tema:

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W.

(1972), I limiti dello sviluppo, Mondadori Editore,

Milano

Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J. (1993), Oltre

i limiti dello sviluppo, Il Saggiatore, Milano

Commissione delle Comunità Europee (1994), Crescita,

Competitività, Occupazione (Il Libro bianco di

Jacques Delors), Il Saggiatore, Milano

Von Weizsacker, Lovins A.B., Lovins L.H. (1998), Fattore

4, Edizioni Ambiente, Milano

Bologna G. (a cura) (2000), Italia capace di futuro,

EMI, Bologna

Wuppertal Institut (1997), Futuro sostenibile,

EMI, Bologna

UNEP, IUCN, WWF (1991), Prendersi cura della terra.

Strategie per un vivere sostenibile, Gland, Svizzera

|

|

La

crescita della popolazione

La

crescita della popolazione

1.000.000.000 di individui nel 1804 dopo 123 anni

2.000.000.000 di individui nel 1927 dopo 33 anni

3.000.000.000 di individui nel 1960 dopo 14 anni

4.000.000.000 di individui nel 1974 dopo 13 anni

5.000.000.000 di individui nel 1987 dopo 12 anni

6.000.000.000 di individui nel 1999

Gli scenari futuri delle Nazioni Unite prevedono il raggiungimento

del nono miliardo nel 2043 con un incremento medio di

un miliardo ogni 14,5 anni.

Essendosi la popolazione mantenuta sotto il miliardo per

la decina di millenni della sua presenza sulla terra è

evidente che qualche meccanismo ha fatto saltare l’autoregolazione

della presenza della specie facendo così intraprendere

una crescita esponenziale.

Questo meccanismo è stato l’allontanamento

delle comunità dal controllo e dalla gestione delle

risorse al quale ha significativamente contribuito l’industrializzazione

delle risorse.

Attraverso di esso infatti si concentrano grandi quantità

di richiesta di materie e grandi quantità di merci

il cui controllo è al di fuori della comunità

insediata.

In questo bisogna stare attenti a non connettere l’aumento

delle merci, e quindi i processi di industrializzazione,

con il benessere delle persone. Per millenni vi sono stati

popoli felici e nel benessere senza consumi di merci e

il consumo di merci non garantisce il benessere, come

è evidente dallo stato di salute degli abitanti

dei paesi ricchi.

È facilmente ipotizzabile che tale allontanamento

aumenterà nel prossimo futuro e questo non solo

in ragione dell’aumento della popolazione in assoluto

ma principalmente in ragione dell’aumento della popolazione

urbana passata dal 30% del totale nel 1950, al 47% del

2000, al previsto 50% del 2007.

La popolazione urbana è quella in assoluto più

dipendente dal mercato non avendo la possibilità

di autonomia alimentare né di gestione di qualsivoglia

risorsa.

L’aumento della popolazione urbana aumenta di fatto

la concentrazione della gestione delle risorse nelle mani

di pochi, l’industrializzazione della loro utilizzazione

e quindi il peggioramento delle condizioni complessive

ambientali e sociali.

In generale, l’aumento di 500.000.000 di persone

ogni 7 anni è una manna per il mercato che attraverso

di essi si garantisce comunque, al di là del loro

livello economico, la continua crescita.

Se non si definisce una effettiva riduzione nel numero

della popolazione e nel consumo non è possibile

ipotizzare un futuro se non all’interno di rigidi

schemi produttivi che consentiranno maggiori favori ad

alcuni e maggiore miseria ai molti.

Su

questo tema:

UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) (2002),

Popolazione e cambiamenti ambientali. Lo stato della

popolazione nel mondo 2001, AIDOS, Roma

|

Le risorse

La globalizzazione internazionalizza i beni ambientali. I “beni

comuni” (acqua, terra, mare ecc.) e i prodotti che ne derivano

naturalmente sono commercializzati: cresce a dismisura il commercio

delle risorse e il profitto che ne deriva conferisce agli investitori

internazionali poteri crescenti in ogni parte del globo. Mentre

i governi nazionali non sono in grado di gestire il problema,

che trascende i loro confini, le strutture economiche hanno

trovato il canale della internazionalizzazione del profitto

e organizzato il sistema del saccheggio delle risorse.

A titolo esemplificativo si percorrono alcuni dati utili a definire

il livello di saccheggio in corso.

La risorsa foresta

La risorsa foresta

Ogni anno vengono abbattuti 14 milioni di ettari di foreste

tropicali pari a 3 volte la superficie del Costarica. Il 42%

delle foreste vengono distrutte per produrre legno e cellulosa

(dal 1980 il settore cartiero è cresciuto del 700%) quasi

completamente assorbito dai paesi occidentali.

Il taglio e l’utilizzazione del legno dei paesi tropicali

è frequentemente connesso a filiere produttive controllate

da soggetti occidentali che praticano modalità produttive

spesso illegali. La cartiera Indah Kiat a Sumatra, ad esempio,

è finanziata da investitori scandinavi, spagnoli e canadesi;

essa distrugge ogni anno 200 Kmq di foresta pluviale vergine,

negli ultimi dodici anni una superficie pari al territorio del

Lussemburgo. Nel 1993 è stata multata per essersi appropriata

illegalmente di almeno 3000 ettari di foreste appartenenti al

popolo indigeno Sakai, averla rasa al suolo e aver lasciato

i Sakai senza cibo né mezzi di sostentamento. Anche l’agenzia

italiana per il credito all’esportazione, SACE, ha dato

garanzie per ulteriori finanziamenti a tale cartiera.

Il valore globale dei prodotti forestali commercializzati a

livello mondiale è continuato a crescere negli ultimi

decenni, passando da 47 miliardi di dollari nel ’70 a 139

miliardi nel ’98. Particolarmente rapida è stata

la crescita del commercio di prodotti forestali semilavorati,

come compensato, pasta di legno e carta. E la tendenza è

in continua crescita.

Rispetto agli anni sessanta il commercio di pasta di legno e

di carta è più che quintuplicato in volume. I

prodotti del settore cartario rappresentano circa il 45% del

valore totale dell’esportazione dei prodotti forestali.

Solo il 10% della carta finisce in prodotti di lunga durata,

come i libri. Il restante 90% viene impiegato una sola volta

e quindi gettato. Nel 1997 pressoché la metà della

carta prodotta è stata utilizzata per imballaggi.

Il legname utilizzato per la produzione della carta rappresenta

quasi un quinto del raccolto mondiale di legno vergine. Circa

il 54% del legno impiegato per la fabbricazione della carta

proviene da foreste secondarie, circa il 17% da foreste primarie,

principalmente quelle delle regioni boreali di Russia e Canada.

All’uso per la produzione della carta si aggiunge quello

agricolo. Ogni anno decine di migliaia di ettari di foreste

vengono abbattute per fare posto a coltivazioni ed a pascoli.

Anche in questo caso il motore principale di tale azione è

l’esportazione della risorsa verso i paesi ricchi consumatori

di carni, a cui si affiancano gli interessi dei latifondisti

che ampliano le loro proprietà o indirizzano su questi

terreni forestati le aspettative dei senza terra.

Anche le estrazioni minerarie e di combustibili hanno un’influenza

sulla salute delle foreste, oltreché sullo stato delle

montagne, delle acque ecc. Spesso accade che interi territori

vengano devastati per estrarne scarsissime quantità di

prodotto “prezioso”. Ad esempio, ogni chilogrammo

di oro prodotto negli Stati Uniti comporta una produzione di

3 milioni di chilogrammi di detriti di roccia. Spesso i siti

di estrazione primaria sono all’interno di foreste o aree

vergini. L’estrazione mineraria, lo sviluppo energetico

e le attività ad essi connesse rappresentano – dopo

il taglio degli alberi- la più grave minaccia al sistema

forestale, e riguardano circa il 40% delle foreste oggi in pericolo.

Queste attività hanno spesso anche effetti drammatici

per le popolazioni indigene: non solo le operazioni estrattive

distruggono la foresta di cui le popolazioni vivono, ma i prodotti

tossici utilizzati nel corso dell’estrazione e delle lavorazioni

in loco avvelenano i fiumi.

La risorsa acqua

La risorsa acqua

Nonostante nel pianeta si utilizzi solo il 7% dell’acqua

dolce disponibile il sistema idrico planetario è gravemente

alterato.

Ciò dipende dal fatto che l’acqua non è omogeneamente

distribuita né geograficamente (vi sono luoghi in cui

vi è molto meno acqua e luoghi in cui vi è molto

più acqua di quella necessaria) né temporalmente

(vi sono periodi in cui vi è più acqua e periodi

in cui vi è molto meno acqua del necessario). Al dato

globale di abbondanza si riscontra una situazione locale molto

problematica.

Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,

nel 2000 un miliardo e 100 milioni di persone non disponevano

di sufficienti risorse di acqua potabile. Queste persone si

potrebbero definire come “deprivate del diritto fondamentale

all’acqua”

Nella maggior parte dei casi la scarsità d’acqua

è un fenomeno che si manifesta quando la siccità

e la diversione delle risorse idriche per l’agricoltura

e l’industria limitano la quantità di acqua disponibile

per rispondere ai bisogni primari della popolazione.

Il 70% dei consumi di acqua mondiale è per l’agricoltura

ed è per gran parte connesso alla volontà di aumentare

la produzione attraverso l’irrigazione (il 40% del cibo

globale è prodotto con il 17% dei terreni coltivati,

tutti irrigui e per gran parte situati nei paesi ricchi).

L’assenza di fonti disponibili e accessibili di acqua potabile

e di servizi igienici è strettamente collegata all’elevato

tasso di malattie e di mortalità.

In alcune regioni (India p. es.) lo sfruttamento eccessivo dell’acqua

di falda sta aggravando le disuguaglianze sociali legate al

reddito. Via via che le falde freatiche si abbassano, i coltivatori

devono scavare pozzi più profondi e comprare pompe più

potenti per portare l’acqua in superficie: e i più

poveri non possono permetterselo, cosicché spesso lasciano

le loro terre agli agricoltori più abbienti e diventano

braccianti di questi.

Finora è stata la scarsità di terre a determinare

il modello del commercio dei cereali: ora anche la scarsità

di risorse idriche sta diventando un fattore decisivo. Per un

paese con gravi carenze di acqua importare una tonnellata di

frumento significa importare 1000 tonnellate di acqua. Nel 1997,

l’acqua necessaria per produrre cereali e altri prodotti

agricoli in nord Africa e Medio Oriente è stata circa

pari al flusso annuale del Nilo. È evidente come questo

induca una dipendenza sempre più stretta di questi paesi

dall’importazione da paesi terzi.

A livello mondiale, circa il 70% delle acque deviate dai fiumi

o pompate dal sottosuolo viene utilizzato per l’irrigazione,

il 20% per l’industria e il 10% per usi residenziali.

Mille tonnellate d’acqua possono essere utilizzate in agricoltura

per produrre una tonnellata di frumento, che vale 200 dollari,

oppure possono essere usate per scopi industriali per un valore

produttivo di 14.000 dollari. È evidente che la tentazione

del guadagno industriale ha quasi sempre la meglio, e nel tempo

potrebbe averne sempre di più. Ma non sarà facile

imparare a digerire uno spinterogeno.

A causa dei prelievi d’acqua molti grandi fiumi si prosciugano

prima di raggiungere il mare, e alcuni sono spariti del tutto.

Nel sud-est degli Stati Uniti il fiume Colorado solo raramente

riesce a raggiungere il golfo di California; l’Amu Dar’ja,

immissario del lago d’Aral, viene completamente prosciugato

dai coltivatori di cotone uzbeki e turkmeni molto prima di raggiungere

il lago, le cui acque sono in forte ritiro fino a farne temere

la scomparsa.

L’immenso Fiume Giallo è andato in secca per la

prima volta – in tremila anni di storia della Cina –

nel 1972 e non ha raggiunto il mare per circa quindici giorni.

In seguito la situazione è verticalmente peggiorata e,

a fronte dei progetti che prevedono l’ulteriore utilizzo

delle sue acque per scopi agricoli, industriali e urbani, è

possibile che il Fiume Giallo diventi un fiume interno, che

non raggiunge mai il mare.

Situazioni simili si hanno per il Nilo e per il Gange. La battaglia

per accaparrarsi le residue acque di questi fiumi potrebbe diventare

intensissima nei prossimi anni, a fronte della prospettiva di

incremento demografico dei paesi che insistono su questi bacini.

I fenomeni di deforestazione vanno a contribuire all’aggravamento

della siccità, anche nei periodi di maggiori precipitazioni,

perché favoriscono i processi di inaridimento del terreno

e quindi una difficoltà maggiore per la captazione delle

acque. Questi stessi fenomeni hanno facilitato il propagarsi

dei terribili incendi che nel 1997/98 hanno colpito Indonesia

e Brasile.

Infine si deve considerare anche il degrado della qualità

delle acque. A livello globale meno del 10% della massa totale

dei rifiuti (scarichi industriali, residui di produzione agricola

e rifiuti umani) viene trattato prima di essere scaricato nei

fiumi; gli stessi fiumi la cui acqua viene utilizzata per bere,

per l’irrigazione e per l’industria. In tutti i continenti

le acque sotterranee sono a rischio di contaminazione.

|

Che

cosa e chi spinge al consumo di risorse

| Quanto

consuma il cittadino italiano nella vita |

| Consumi

alimentari |

|

100.000,00

|

| Consumi

non alimentari |

|

400.000,00

|

Abitazione

|

90.000,00 |

|

Trasporti/auto

|

70.000,00 |

|

| Totale

consumi |

|

500.000,00

|

| In

Italia si consuma ogni anno |

| Importo

di merci |

|

430.000.000.000,00

|

| Come

è diviso l’importo per diverse fasi

|

| Ditte

produttrici |

40%

|

|

| Pubblicità |

5%

|

|

| Grossisti |

10%

|

|

| Dettaglio |

35%

|

|

| Trasporti |

10%

|

|

| Come

è diviso l’importo tra i diversi soggetti

(1) |

| Imprenditori

(2) |

70%

|

10%

speso in merci

|

| |

|

90%

accumulato (investimenti e proprietà)

|

| Manodopera |

30%

(3)

|

80%

speso in merci

|

| |

|

20%

risparmi (4)

|

Note

(1) Nel mondo 200 aziende gestiscono il 40% del totale

di questo importo.

(2) Produttori, grossisti, imprese di pubblicità,

di trasporto, negozianti, etc. Il costo dei materiali

di fatto è divisibile tra imprenditori, che ne

gestiscono il prelievo, e la trasformazione e la manodopera

che lavora per essi.

(3) Nel mondo circa il 20% di tale 30% è distribuito

tra 2 miliardi di persone.

(4) Gestiti da imprenditori (banche, istituti, assicurazioni,

etc).

L’elaborazione dei dati è del tutto indicativa.

La fonte dei dati dei consumi pro-capite in Italia è:

ISTAT (2001), I consumi delle famiglie anno 1999,

Roma.

|

Le risorse minerarie

Le risorse minerarie

I combustibili fossili (carbone, petrolio e gas naturale) forniscono

oltre il 90% dell’energia nella maggior parte dei paesi

industrializzati e il 75% dell’energia su scala mondiale.

Il 30% è petrolio, il combustibile fossile più

“conveniente” e più diffuso.

Nel 2000 sono stati utilizzati 3.200 milioni di tonnellate di

petrolio con una crescita media nei consumi per tutti gli anni

novanta dello 0,8% annuo (USA nel 1999 crescita del 2%).

Nei principali ambiti estrattivi si sono organizzati dei veri

monopoli: ad esempio in Arabia Saudita vi è una sola

società che gestisce il 95% dei prelievi, la Saudi Aramco,

la compagnia che produce la maggiore quantità di barili

al giorno 9.000.000 bb/g saldamente controllata dagli Stati

Uniti d’America.

Il sistema energetico, così come è organizzato

oggi, lascia completamente fuori circa due miliardi di persone

che non hanno combustibili ed elettricità, e serve in

maniera inadeguata altri due miliardi di persone che non possono

permettersi la maggior parte dei comfort derivanti dal consumo

di energia del modello occidentale. Ma anche in questa situazione,

in cui i consumi energetici sono così malamente distribuiti

e senza ipotizzarne una eventuale e disastrosa estensione (disastrosa

per via, per esempio, delle emissioni, già a livello

di guardia), l’affidamento all’impoverimento di risorse

non rinnovabili fa sì che si sia costruito un modello

il cui andamento non è sostenibile nemmeno per un altro

secolo.

Se si dovessero soddisfare le crescenti necessità della

Cina (ed è possibile che questa lo esigerà presto),

dell’India e degli altri paesi in via di sviluppo nello

stesso modo in cui vengono soddisfatte oggi quelle dei paesi

industrializzati, sarebbe necessario triplicare la produzione

petrolifera mondiale, anche in assenza di aumenti dei consumi

nei paesi industrializzati. Questo, ovviamente, comporterebbe

che le risorse durerebbero tre volte meno.

Ma oltre ai danni all’ecosistema planetario la ricerca

e lo sfruttamento del petrolio, come di tutte le risorse minerarie,

comporta la destrutturazione dell’ambiente naturale e sociale

in cui le attività di prelievo si svolgono. La sconvolgente

entità dei profitti che si ottengono su questi materiali

e la possibilità di concentrarne i ricavi sconvolge le

comunità, ne annulla i caratteri produttivi e insediativi,

li sottomette a enormi interessi non gestiti localmente.

I paesi industrializzati sono grandi consumatori di minerali:

utilizzano più del 90% delle importazioni di bauxite,

circa il 100% delle importazioni di nichel, l’80% dello

zinco, il 70% del rame, del ferro, del piombo e del manganese.

I paesi in via di sviluppo possiedono gran parte delle risorse

minerarie del mondo e si tengono gran parte dei guasti ambientali.

Per ciascuna delle risorse minerarie di interesse dei paesi

industrializzati sussistono delle condizioni specifiche di conflittualità.

Un esempio tra i molti il settore della gioielleria. Cresciuto

negli ultimi 15 anni del 250%, è per gran parte fondato

sul commercio dei diamanti alla cui estrazione lavorano decine

di migliaia di poveri sottopagati. Per comprendere l’entità

della forza destrutturante dello sfruttamento delle risorse:

l’area dell’Angola dove si raccolgono ufficialmente

circa 600 milioni di dollari l’anno di diamanti è

una delle più povere del mondo ed è teatro di

un conflitto trentennale.

Altre risorse naturali

Altre risorse naturali

Gli oceani forniscono più della metà dei beni

e dei servizi necessari all’equilibrio del pianeta. Più

della metà delle minacce che mettono in pericolo la loro

sopravvivenza sono addebitabili all’uomo. Con il loro volume

e la loro densità assorbono, immagazzinano e trasportano

grandi quantità di calore, acqua e sostanze nutritive.

Possono assorbire calore ben 1000 volte di più che non

l’atmosfera. Attraverso la fotosintesi e l’evaporazione,

i sistemi e le specie marine aiutano a regolare il clima, mantengono

vivibile l’ambiente, convertono l’energia solare in

cibo e contribuiscono a limitare le catastrofi naturali. Il

valore economico di questi servizi “gratuiti” supera

di gran lunga quello delle industrie che hanno fatto degli oceani

la fonte della loro ricchezza.

Il valore di tutti i beni e servizi provenienti dal mare è

stimato in 21.000 miliardi di dollari all’anno (1999);

il 70% in più rispetto agli ecosistemi terrestri.

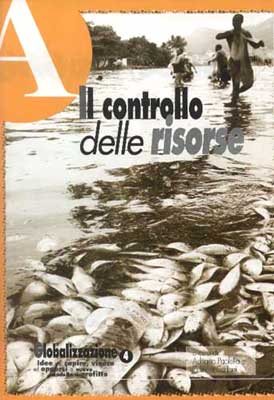

Dal 1950 la pesca è quintuplicata; la disponibilità

pro capite è aumentata da 8 a 15 chili nel ’96;

200 milioni di persone dipendono dalla pesca per la sopravvivenza;

l’83%, in valore, del pesce viene importato dai paesi industrializzati.

L’industria della pesca non fa eccezione al processo di

globalizzazione dei mercati. Dal 1970 al ’98 le esportazioni

di pesce sono cresciute di circa cinque volte; le nazioni industrializzate

dominano il consumo globale di pesce, con l’80% delle importazioni

in termini di valore. I paesi in via di sviluppo contribuiscono

per circa la metà di tutte le esportazioni ittiche. Ma

l’aumento costante della pesca, insieme all’inquinamento

e alla distruzione degli habitat, stanno mettendo a repentaglio

gli stock ittici mondiali: la FAO stima che 11 delle 15 maggiori

aree di pesca e il 70% delle principali specie ittiche sono

sovrasfruttate o sfruttate al limite del biologico. Già

nel 1998 il pescato totale è fortemente diminuito (7,5%),

in parte per effetto di condizioni meteorologiche eccezionali,

ma anche per effetto delle forme di pesca selvaggia che sono

alimentate dalla richiesta. In un oceano impoverito il livello

di pesca viene in parte mantenuto pescando specie sempre più

piccole, l’azione delle reti procura un pescato involontario

di grandi quantità di pesci non selezionati che vengono

restituiti all’acqua morti o moribondi. Ogni anno la pesca

involontaria ammonta a circa 20 milioni di tonnellate, un quarto

del pescato totale.

Ma questa spinta all’esportazione nel terzo mondo, che

è più redditizia, rende la vita dei pescatori

autonomi sempre più dura e i prezzi del prodotto per

uso interno crescono al di là delle possibilità

delle popolazioni locali. In Senegal, ad esempio, molte specie

tradizionalmente consumate da tutta la popolazione vengono oggi

esportate o acquistate solo dai benestanti. Si tratta di una

tendenza con implicazioni gravi per la sicurezza alimentare,

poiché per circa un miliardo di persone – soprattutto

in Asia – il pesce è la fonte primaria di proteine.

A parità di sforzo in molte zone la quantità del

pescato si è ridotta dell’80% rispetto a dieci-quindici

anni fa. Ciò comporta che vi sia maggiore attività,

più costi e quindi meno benefici locali . Un patrimoni

distrutto a vantaggio di pochi commercianti.

|

Gli

accordi con le comunità locali

Il

prelievo di risorse minerarie avviene anche in zone abitate.

In questo caso le compagnie che hanno le concessioni provvedono

a definire accordi con le comunità insediate.

È il caso dell’Accordo di “mutua cooperazione”

definito tra AGIP e l’organizzazione degli Huaorani,

popolazione indigena dell’Ecuador. L’accordo

impegna gli indigeni a non opporsi alla costruzione ed

al funzionamento di un impianto che produrrà circa

30.000 barili di petrolio al giorno mentre l’AGIP:

si impegna a fornire un quintale di zucchero, burro e

sale per la colazione dei bambini della scuola “ma

solo una volta e unicamente nei mesi maggio, agosto e

novembre dell’anno 2001”, 15 piatti, 15 tazze,

15 cucchiai, una pentola e due secchi; fornirà

per le attività sportive un fischietto per l’arbitro,

un cronometro e due palloni, una lavagna, una bandiera

dell’Ecuador; pagherà 40 dollari al mese per

sei insegnanti ma solo da maggio a dicembre; finanzierà

la costruzione di un’aula scolastica che non deve

costare più di 3.500 dollari; doterà ogni

comunità (sono sei) di un armadio farmaceutico

più un massimo di 200 dollari di medicine; formerà

dei “promotori della salute” che riceveranno

25 dollari al mese ma solo per il 2001; inoltre ha rifatto

le tubature dell’acqua potabile di una delle comunità

(costo 2.500 dollari).

Un buon accordo per sfruttare le risorse comuni, distruggere

parti di foresta, inquinare, ignorare gli effetti che

tale attività avrà sugli abitanti dell’area.

Un buon accordo per l’AGIP.

|

|

Il

controllo militare delle risorse

Alcune

risorse risultano essere fondamentali sia per la loro

centralità nei processi produttivi sia per la capacità

di produrre profitti.

Tra esse in questo momento il petrolio è la prima.

L’enorme facilità del prelievo, gli elevati

consumi, i bassi costi di produzione e l’elevato

prezzo di vendita delle merci, la centralità come

combustibile per la maggior parte dei processi produttivi

fanno del petrolio la risorsa che in questo momento produce

il maggiore movimento di denaro.

Il sistema di controllo non si pone in atto solo per il

petrolio ma per la quasi totalità delle risorse

concentrate il cui uso è globale.

Tale controllo è stato richiesto da parte delle

grandi compagnie e si attua prima attraverso accordi commerciali,

poi con la creazione di concessioni monopolistiche alle

compagnie, poi con la costituzione di governi asserviti,

infine con l’occupazione militare ed i governi fantoccio.

Gran parte di queste operazioni di controllo sono attuate

da Stati Uniti & C., in quanto gran parte delle compagnie

e quindi degli interessi risiede in quei paesi.

L’instabilità dell’area del Caspio dipende

dalla presenza del 5% delle risorse petrolifere e di gas

mondiali che dopo divisione dell’URSS non hanno avuto

padrone e dalla necessità di trovare tracciati

controllabili per oleodotti.

Se si verifica la localizzazione delle basi inglesi e

statunitensi nel Golfo Persico si noterà che esse

sono situate tutte in corrispondenza dell’area di

maggiore sfruttamento del petrolio e del gas (circa il

40% della produzione mondiale).

L’interesse per l’Afghanistan, oltre ad essere

di strategia militare, è connesso con la presenza

di petrolio, di pietre preziose, ed alla necessità

del passaggio di oleodotti.

Ma forse è necessario considerare altri elementi.

L’oppio dell’Afghanistan soddisfaceva circa

l’80% della domanda mondiale. Un affare che lascia

pochi soldi ai coltivatori ma moltissimi soldi ai gestori

del mercato (gli Stati Uniti sono il maggiore mercato

mondiale per uso personale e farmaceutico).

Centinaia di miliardi di dollari di guadagno che improvvisamente,

nel luglio 2000, è stato interrotto dai talebani.

Nel luglio 2001 non c’è stato raccolto. A

luglio 2002 ci sarà un nuovo raccolto.

Dietro ogni conflitto vi è una risorsa: in Angola

e Sierra Leone i diamanti, nella Repubblica Democratica

del Congo il rame e i diamanti, nel Sud Est asiatico (Timor,

Malesia, Indonesia, etc) il legname, nel Golfo Persico,

nel Mar Caspio, in Algeria, Angola, Ciad, Columbia, Indonesia,

Nigeria, Sudan e Venezuela il petrolio e il gas, etc

In alcuni casi si tratta di interventi degli Stati Uniti

& C. per il controllo diretto, in altri casi di guerre

infinite nell’ambito della medesima economia tra

gruppi imprenditoriali che finanziano soggetti locali.

Dove c’è stabilità ci sono governi

feudali e monopolio di potenze occidentali, come in Arabia

Saudita dove il 95% del petrolio estratto è controllato

da società statunitensi.

Per ora si tratta di guerre per i minerali e i combustibili,

ovvero risorse locali controllate da pochi e usate globalmente.

Cosa succederà quando si controlleranno globalmente,

localmente già avviene, acqua e suoli?

La prima guerra moderna in cui l’uso dell’acqua

è uno dei fattori propulsivi è il conflitto

mediorientale.

Intanto gli Stati Uniti impegnano circa il 5% del loro

bilancio per spese militari: 675.775,00 Euro al minuto

(350.000.000.000 dollari l’anno) pari al 40% delle

spese militari dell’intero pianeta.

Su

questo tema:

AA.VV. (2201), No Global. Gli inganni della globalizzazione

sulla povertà, sull’ambiente, sul debito,

Zelig Editore, Milano

Brisard J.C., Dasquié G. (2002), La verità

negata, Marco Tropea Editore, Milano

Blum W. (2002), Con la scusa della libertà,

Marco Tropea Editore, Milano

Cheterian V. (2001), Dal golfo alla Cina. Conflitti

ad alto rischio, in Le Monde Diplomatique -

Il Manifesto, 10.11.01

Gouverneur C. (2002), Teheran alla guerra dell’oppio,

in Le Monde Diplomatique - Il Manifesto,

10.3.02

Klare M.T. (2001), Nuova geografia dei conflitti,

in Guerra e Pace, novembre 2001

Kennedy P. (2002), L’arsenale dell’impero,

in Internazionale n. 426, anno 9, marzo 2002

|

|

Di

necessità, risorsa

Le

modificazioni climatiche, l’instabilità del

clima e le mutazioni registrate nelle quantità

e nella frequenza dei periodi di pioggia hanno fatto insorgere

il problema acqua anche in zone in cui tale emergenza

non era storicamente presente. Una delle cause principale

del collasso idrico di molti territori è l’enorme

uso, spesso motivato solo da ragioni di profitto, delle

acque in agricoltura. In molte regioni, anche del nostro

paese, invece di controllare l’adeguata utilizzazione

delle acque, si è iniziato a ipotizzare la realizzazione

di impianti di potabilizzazione. Così facendo non

si rende compatibile l’uso con la quantità

di acque, in quanto l’uso incompatibile è

parte di un sistema produttivo e di profitto, ma si aggiunge

un altro strumento che produce profitti, la vendita delle

acque potabilizzate, ed aumenta la dipendenza della comunità

dal gestore o proprietario degli impianti che definirà

costi e quantità distribuite.

In un sistema di mercato ogni necessità diviene

risorsa.

|

Gli esiti

L’entità del prelievo indiscriminato di risorse,

a cui si è appena accennato ha comportato un danno irreparabile

nell’ambiente e nella popolazione. La connessione infatti

tra prelievo, alterazione dell’ambiente e delle comunità

e danni alla salute è strettissima e diretta.

Gli ecosistemi di acque dolci sono stati profondamente trasformati:

le zone umide sono state ridotte in quantità e dimensione

(il 60% in meno in Europa nell’ultimo secolo, il 50% circa

nel mondo) per bonifiche agricole e insediamenti; i fiumi sono

stati rettificati e artificializzati (nel 1950 nel mondo vi

erano 5.750 dighe sopra i 15 metri di altezza, oggi ve ne sono

41.000); i fiumi che in alcune stagioni dell’anno non riescono

ad arrivare alla foce per la quantità dei prelievi sono

in aumento (Colorado, Fiume Giallo si sono prosciugati negli

anni passati fino a 600 km dalla foce), interi serbatoi d’acque

superficiali, quali il lago di Aral sono in via di prosciugamento

lasciando migliaia di kmq di deserto.

Il 90% del totale mondiale degli scarichi urbani vengono immessi

non trattati nei fiumi, nei laghi, nelle acque costiere. Ogni

anno 5.000.000 di persone muoiono per avere bevuto acqua inquinata

e il 28% della popolazione mondiale non ha facile accesso all’acqua

potabile.

Come visto gli ecosistemi forestali si riducono ogni anno di

una superficie enorme; il 30% delle aree potenzialmente interessate

da foreste è stato convertito in agricoltura in parte

irrigua (la superficie delle aree irrigue pari al 17% del totale

è aumentata dal 72% dal 1966 al 1996).

I suoli sono continuamente utilizzati per insediamenti (471

milioni di ettari il 4% della superficie delle terre emerse

è occupata da insediamenti), il 26% è utilizzato

ad agricoltura intensiva. Il 24% dei suoli agricoli presenta

moderati fenomeni di degrado, il 40% gravi fenomeni di degrado

(che comporta la perdita di capacità produttiva); ogni

anno 5 ml di ettari di terreni si desertifica.

La superficie degli ambiti naturali è in continua riduzione

(in tutti i continenti è molto al di sotto del 50%),

come è in riduzione la loro qualità.

Gli incendi dei sistemi naturali (foreste, praterie, etc), quasi

tutti dolosi, colpiscono milioni di ettari l’anno. La biodiversità

è in riduzione con la perdita annuale di centinaia di

specie animali e vegetali. Ghiacciai in scioglimento, innalzamento

dei mari e aumento delle temperature, inquinamento dell’atmosfera,

etc, etc.

Questo è molto sinteticamente il risultato di un’azione

di sfruttamento che non ha confronti con nulla di quanto avvenuto

in passato. Uno sfruttamento inutile, evitabile, insensato,

tragico, che colpisce non solo l’ambiente ma le comunità

in esso insediate.

Dal 1978 il commercio mondiale è aumentato di 18 volte

eppure dal 1997 la povertà è aumentata del 50%.

Al benessere raggiunto localmente dalle comunità in presenza

di limiti ambientali è stato sostituito un benessere

di merci che ha aumentato le distanze tra le società

e all’interno del società del pianeta: chi era ricco

è diventato più ricco vendendo, chi era povero

è diventato più povero comprando merci.

Indicatori della enorme distanza incrementatasi con il modello

economico è ad esempio il confronto tra il consumo medio

pro-capite degli Stati Uniti d’America con quello del Zambia:

rispettivamente un cittadino americano ed uno dello Zambia consuma

ogni anno: 21 Kg e 8,2 Kg di pesce; 122 kg e 12 kg di carne;

975 kg e 144 kg di cereali; 293 kg e 1,6 kg di carta; 6.902

kg e 77 kg di petrolio equivalente; e dispone di 489 e 17 auto

ogni mille abitanti. Sempre a titolo esemplificativo il più

pagato giocatore di pallacanestro USA ha un ingaggio di 20 milioni

di dollari annui; un lavoratore indonesiano dovrebbe per essere

pagato con lo stesso importo 23.000 anni; con lo stesso importo

si raddoppierebbero gli stipendi annuali di 55.000 persone,

cambiandone significativamente le condizioni di vita; con lo

stesso importo 20.000.000 di persone raddoppierebbero il loro

budget quotidiano.

Circa un miliardo di persone vive con un reddito inferiore al

dollaro giornaliero ma due sono i miliardi che vivono sotto

una soglia (definita internazionalmente) di povertà;

27.000.000 di persone lavora a costo zero (schiavi); centinaia

di milioni sono i minorenni sfruttati lavorando per una miseria

dieci e più ore al giorno, milioni i bambini violati

(1.000.000 di minorenni prostitute in Thailandia, 500.000 in

Brasile, 300.000 negli USA)

A Manaus in Brasile il 90% delle bambine che è nel giro

della prostituzione sono state prima violentate a casa, la prestazione

di una ragazza molto al di sotto dei 17 anni (già considerata

matura) viene valutata 4,5.

Ma il Brasile è il 4° produttore mondiale di alimenti

e ogni giorno lì muoiono circa 800 bambini con meno di

un anno e il 15% di quelli sotto i 5 anni soffrono di denutrizione;

e il Brasile è lo stesso paese della depredazione della

foresta, dei giacimenti di minerali, della coltivazione di cereali

per gli allevamenti stranieri.

Ogni anno nel mondo 13.000.000 di bambini muoiono di fame; 140.000.000

sono i bambini tra i 6 e i 14 anni che non vanno a scuola; se

andassero a giocare ci starebbe anche bene ma essi compongono

un aparte dei 250.000.000 di bambini che forniscono manodopera

a basso prezzo per le multinazionali.).

Ad un ambiente destrutturato corrisponde una società

destrutturata, volontariamente così da lasciare spazio,

senza controllo, al mercato ed ai mercanti, ovvero per produrre

ricchezza e per fare divertire (sic) pochi.

Come visto per il controllo delle risorse che sono ritenute

strategiche si strutturano dinamiche in cui gli interessi economici

originano quelli politico-militari I conflitti hanno una genesi

mercantile ed al di là delle cause artatamente costruite

è sempre più evidente e leggibile la strategia

delle multinazionali tesa ad una gestione diretta delle risorse

ritenute primarie.

A ciò corrisponde l’esproprio operato ai danni delle

comunità locali della gestione delle risorse che afferisce

a soggetti forti lontani dalle situazioni e dagli interessi

locali. Così per molte comunità avere delle risorse

nel proprio territorio è stata una vera tragedia.

Lo sfruttamento delle risorse privatizza l’ambiente natura

e divide le comunità eliminando i beni comuni e portando

enormi profitti proprio in ragione della razzia, seppure concessa,

all’ambiente ed alle comunità.

Attraverso questo meccanismo i poveri diventano più poveri

e più dipendenti e i ricchi diventano più ricchi

attraverso l’espoliazione delle comunità locali.

Gli scenari

futuri

Le ipotesi sul futuro sono connesse al tipo di rapporto con

le risorse che si vorrà instaurare. Nella figura si è

schematizzato il ragionamento svolto.

Le risorse del nostro pianeta sono limitate. In questo momento

l’uso delle risorse supera in quantità la disponibilità

delle risorse stesse. Questa quantità di consumo eccedente

si riscontra nel prelievo di risorse rinnovabili solo nel lungo

periodo (foreste etc), di risorse non rinnovabili (desertificazione

dei suoli, prelievo di risorse minerarie) e nell’immissione

di sostanze alteranti nell’ambiente (inquinamento dell’aria,

delle acque etc)

Questo superamento dipende in alcuni paesi dalla quantità

troppo elevati dei consumi, in altri paesi dalla quantità

della popolazione assai più numerosa di quanto la disponibilità

di risorse consentirebbe e in altri della compresenza dei due

fattori.

Per permettere il mantenimento di questa situazione di disequilibrio

si potrebbe intervenire sui consumi e sulla crescita demografica

riducendo entrambi.

La scelta fatta è invece quella di permettere la continua

crescita di popolazione e di consumi sia nei paesi ricchi che

nei paesi poveri attraverso l’uso di tecniche che permettano

un migliore funzionamento del sistema produttivo e commerciale

esistente.

La tecnica in questa accezione permette di fare aumentare i

consumi e la popolazione ma non la crescita complessiva del

consumo di risorse.

In questo fare la tecnica diviene motore di ulteriore artificializzazione

del sistema. Ovvero per permettere l’aumento dei consumi

e della popolazione i processi produttivi e insediativi sono

industrializzati, estranei all’ambiente, lontani dal controllo

della comunità insediata.

Il modello della industrializzazione globalizzata concentra

le attività e la produzione di merci nelle mani di pochi

creando una sudditanza nella gran parte della popolazione planetaria

a cui è tolta l’autonomia ed il controllo della

propria esistenza.

In tale maniera si assiste alla realizzazione di una infelicità

programmata dove la libertà degli individui è

uno slogan e dove la dipendenza dal sistema e da chi lo gestisce

non è un astrattezza ma una concreta limitazione nella

vita delle persone.

In questa politica dell’infelicità programmata le

risorse hanno un’importanza centrale in quanto sono sicuramente

sottodimensionate rispetto alle seppur fittizie necessità

ed alla quantità di popolazione presente nel pianeta.

Per cui il controllo da parte di chi produce delle risorse che

trasforma è inalienabile. E come è concentrata

la produzione e commercializzazione delle merci così

è concentrata la gestione delle risorse. Presente e futuro

di guerre di sofferenze di violenza sui deboli di sfacciata

tracotanza dei forti sono i caratteri di questo scenario.

La soluzione diversa e alla portata di tutti è quella

di ridurre l’incremento demografico e ridurre i consumi.

Questa è condizione necessaria ma non è sufficiente.

Il disequilibrio ha creato un’alterazione profonda nell’ambiente

naturale che se sottoposto a seppur ridotta pressione da parte

dell’uomo avrebbe tempi di recupero così lunghi

da rendere difficile ipotizzarne un completo ripristino.

Ma il disequilibrio ha creato una profonda alterazione culturale

e sociale.

In questo la tecnica può essere utile a ristabilire una

relazione con l’ambiente e gli individui.

Una tecnica volta al recupero ed alla riduzione dell’uso

delle risorse; soluzioni appropriate connesse con i luoghi e

le persone, che aiutino a consolidare o ricreare l’autonomia

delle popolazione e rendano possibile la gestione diretta dei

mezzi di sostentamento da parte delle comunità ed il

controllo che in esse avviene per l’uso comune di sistemi

quali quelli naturali che sono indivisibili.

A questa ipotesi riduttiva si oppone il modello vigente paventando

una continua minaccia di un catastrofico peggioramento delle

condizioni di vita.

In una società in continua crescita la riduzione dei

mercati, o anche la sola stagnazione, è vista come un

enorme rischio sociale, sia per la riduzione occupazionale che

comporta sia per la riduzione della circolazione del denaro.

Ma nella società contemporanea le quantità di

merci prodotte non sono collegate direttamente con la quantità

degli addetti. In quasi tutti i settori le nuove soluzioni tecniche

hanno ridotto gli oneri connessi con l’impiego di personale,

sia per la riduzione degli addetti necessari a mantenere i processi

produttivi sia per la qualifica richiesta agli addetti. Pochi

addetti non specializzati riescono a produrre enormi quantità

di merci. La minaccia “riduzione del mercato – aumento

della disoccupazione” oggi più che mai ha poca ragione

di esistere e le condizioni di effettiva, seppur non formale,

schiavitù in cui la maggior parte dei lavoratori del

mondo è costretta ad operare conferma tale interpretazione.

Sicuramente la mancanza di aumento delle merci e quindi la riduzione

del mercato avrebbe degli effetti e questi avranno ripercussioni

maggiori per coloro i quali hanno condizioni di vita già

al limite. Ma la minaccia paventata è superiore agli

effetti. Se si costituiscono sistemi di solidarietà e

si ricompongono le relazioni interne alla comunità e

si gestiscono direttamente le produzioni la minaccia potrebbe

rivelarsi un enorme bluff.

In ogni caso non vi è scelta. Il sistema attuale non

è perseguibile per i danni che porta alla popolazione

e nell’ambiente.

Come intervenire

Azioni dirette

Le risorse minerarie

Le risorse minerarie

La riduzione dei consumi è il primo sistema per ridurre

il mercato. La riduzione del mercato riduce direttamente i profitti

e dunque riduce il potere di chi gestisce il mercato.

La riduzione dei consumi si rivolge evidentemente ai paesi occidentali

dove l’uso di merci inutili interessa la gran parte della

popolazione e non soltanto i ricchi.

Ridurre i consumi è dunque soluzione semplice che porta

benessere diretto (risparmi, meno angosce, meno nevrosi), indiretto

(meno inquinamento, meno problemi sullo smaltimento) e anche

un sensazione di soddisfazione (uscire dalla condizione di “pollo”

gestito anche nei desideri di acquisto).

Controllare le merci

Controllare le merci

Acquisire ed utilizzare merci di cui si conoscono le origini.

In particolare delle merci verificare le modalità produttive

(uso della manodopera) e i comportamenti utilizzati nel trattamento

delle risorse e gli effetti nell’ambiente.

Attraverso questa verifica e privilegiando merci che abbiano

una qualità ambientale e sociale superiore si indirizza

il mercato stimolando i produttori a perseguire una maggiore

qualità.

Tale ambito operativo si sviluppa all’interno delle regole

del mercato attuando esclusivamente un consumo critico e dunque

orientando il mercato stesso.

Relazionarsi direttamente con i produttori

Relazionarsi direttamente con i produttori

Se possibile è fondamentale acquisire le merci direttamente

dalle comunità che producono scavalcando in questa maniera

tutti gli intermediari del commercio e quindi direttamente favorendo

l’autonomia delle comunità produttrici. Ciò

diviene di particolare importanza per tutti le merci che provengono

da paesi in cui lo sfruttamento delle risorse naturali è

molto elevato e dove solitamente si accompagna ad un enorme

sfruttamento sociale.

Favorire soggetti che producono localmente e con i quali si

attua un rapporto diretto consolida le relazioni tra gli individui

ed aumenta di fatto la qualità delle merci. Il produttore

infatti conoscendo il consumatore è interessato a mantenere

tale relazione e quindi a garantire una qualità della

merce. Il consumatore da parte sua potendo verificare tutte

le variabili potrà dare un giudizio complessivo sulla

merce ossia un giudizio in cui fattori sociali, ambientali e

di qualità siano pariteticamente considerati.

Utilizare il dono e “uso libero”

Utilizare il dono e “uso libero”

Le società autonome per millenni hanno rafforzato le

relazione tra gli individui attraverso il dono. Ovvero l’omaggio

di oggetti e di favori anche utili alla vita quotidiana. In

questo fare, oltre ad uscire dalle logiche sia di scambio sia

di compravendita, si innestano meccanismi di gratuità

tipici delle società con un uso marginale del denaro.

In questo molte sono state le esperienze attuate anche in tempi

più recenti.

|

Uso

libero

Da

metà degli anni sessanta fino a metà degli

anni settanta furono condotti esperimenti di Uso libero

da parte del Gruppo Dioniso. Ispiratore e fondatore del

gruppo, anarchico, era Giancarlo Celli. Il gruppo operò

in diversi luoghi ed ebbe sede nel quartiere Tiburtino

a Roma.

L’uso libero era fondato sul principio della messa

a disposizione di oggetti (vestiario, libri etc ) ed in

alcuni periodi anche alimenti. Le persone portavano nella

sede materiali e si rifornivano di materiali a loro utili

portati da altri, ciascuno secondo le proprie esigenze

e la disponibilità presente. L’esperimento

interessò anche il lavoro: numerosi artigiani ed

alcuni professionisti misero a disposizione del loro tempo

lavoro.

Per ulteriori informazioni: antiglo@email.it

|

Azioni di denuncia e proposta

Boicottare

Boicottare

Non credere troppo nei regolamenti, inclusi quelli di qualità,

e nella capacità da parte dei grandi produttori di esservi

ossequiosi. Le norme si modificano a seconda dei desideri dei

potenti.

Anche nelle relazioni con il mercato vi è la possibilità

di attuare una strategia di azione diretta. Boicottare le ditte

che inquinano, che sfruttano oltre misura gli addetti, che controllano

le comunità locali, che impongono i loro prodotti sostituendoli

a quelli locali.

Boicottare i prodotti inutili: quelli che sono l’evoluzione

di una merce ancora funzionante (il campo dei computer e delle

tecnologie domestiche e delle automobili sono quelli a maggiore

rinnovamento finalizzato solo alla vendita).

Boicottare le merci che per essere prodotte prelevano risorse

non rinnovabili, o prelevano risorse rinnovabili in maniera

incongrua (la distruzione della foresta pluviale).

Ridurre al minimo l’uso dei prodotti monopolizzati. Primo

tra tutti il petrolio, le droghe, gli autoveicoli, bevande ed

alimenti globali.

Mantenere sistemi

di produzione diretta

Mantenere sistemi

di produzione diretta

Cercare di non essere parte del mercato. La condizione rurale

facilita ma non è indispensabile: orti urbani, piccole

coltivazioni sui terrazzi, forme di conduzione congiunta facilitano

l’autoproduzione alimentare.

Per limitare la propria presenza sul mercato è fondamentale

riparare quello che si ha, recuperare quello che viene buttato

da altri, riutilizzare più volte ed in forme diverse

le merci che si acquistano.

Non sostenere finanziariamente

Non sostenere finanziariamente

Non affidare i risparmi ad assicurazioni, banche, investitori

che non ne dichiarino l’uso. I risparmi, per quanto singolarmente

piccoli, sono una delle maggiori fonti di sostegno del sistema

dopo l’aggressione compiuta ai danni del welfare (aggressione

compiuta appunto per potere gestire in privato queste disponibilità).

Prestare i soldi eccedenti ad amici che ne facciano richiesta

o affidarli a soggetti che li investano in azioni socialmente

e ambientalmente corrette.

Ridistribuire

le risorse

Ridistribuire

le risorse

Uno dei maggiori sprechi di risorse è quello derivato

dal loro accumulo.

L’accumulo viene realizzato per ottenere maggiori profitti.

Si accumulano concessioni, materiali, merci. Vi è una

diretta corrispondenza tra ricchezze e risorse. Anche le situazioni

apparentemente meno connesse quali i mercati finanziari sono

fondate sull’uso o sulle potenzialità d’uso

di spazi fisici, di risorse di materiali.

Un soggetto che ha accumulato denaro ha di fatto utilizzato

una quantità di risorse direttamente proporzionata. Maggiore

è l’accumulo e maggiore è la quantità

di danni provocati all’ambiente ed ai beni comuni.

È dunque necessario agire su coloro i quali hanno accumulato

per riportare quell’energia al sistema ovvero per ritrasformare

quei capitali in recupero di condizioni di qualità ambientale

e sociale, qualità che hanno ridotto privandola delle

risorse attraverso le quali hanno accumulato.

Accanto al sempre troppo esteso gruppo dei grandi accumulatori

vi sono centinaia di milioni di persone che hanno accumulato

piccole ricchezze. Una casa in più, oggetti, terreni

sottoutilizzati, soldi. Ognuna di queste cose ha comportato

un uso di energia e una trasformazione dell’ambiente. Questo

tipo di accumulo non è necessariamente speculativo. Esso

spesso è motivato dalla necessità di avere garanzie

per il futuro. Ma queste garanzie non possono essere ricercate

a livello individuale a meno di enormi sprechi di materiali

ed energia. Queste garanzie debbono essere trovate nelle relazioni

sociali e le risorse accumulate debbono essere redistribuite

nella comunità al fine di ridurre la continua richiesta

di materiale e raggiungere un benessere che se comune è

meno energivoro e più soddisfacente.

Le risorse debbono rimanere disponibili e quindi non possono

essere trasformate solo per essere accumulate.

Denunciare

Denunciare

Denunciare le imprese, le attività e le merci che non

pongono attenzione all’ambiente ed alle comunità.

In questo è necessario porre attenzione a dividere tra

ciò che non è corretti anche rispetto ai valori

diffusi di questa società (ad esempio lavoro minorile,

inquinamento, sfruttamento oltre i limiti sindacali) e ciò

che non è corretto in quanto attua le regole istituzionalizzate

dell’attuale modello.

I primi, in questo momento, hanno una maggiore potenzialità

nella capacità di evidenziare i limiti del modello vigente;

ad esempio la vastità della loro presenza, ritenuta una

aberrazione, in realtà dimostra la congenicità

rispetto alle pratiche di globalizzazione, colonizzazione e

industrializzazione praticate

Riaccomunare

i beni

Riaccomunare

i beni

Mantenere i beni comuni e indivisibili. Acque, terreni etc.

Ricomporre un patrimonio indiviso (con amici, parenti, piccole

comunità) Attraverso di esso si aumenta la sicurezza

personale nel futuro, si rende meno necessario attuare degli

accumuli per garantire l’eventualità di situazioni

di improduttività e quindi in questa società di

benessere individuale.

Gestire

i beni

Gestire

i beni

Il fine della gestione non è quello di ottimizzare i

profitti che scaturiscono dall’uso delle risorse ma quello

di conservare i caratteri dell’oggetto di uso onde garantirne

una qualificata utilizzazione nel tempo.

L’interesse deve essere rivolto non alla trasformazione

ed alla commercializzazione ma al mantenimento di una potenzialità

ed al suo usufrutto nel tempo.

Il soggetto a cui può essere demandata la gestione non

può che essere la comunità insediata che riesce

a distribuire direttamente i benefici ottenibili dalla conservazione

delle risorse tra i propri componenti.

La comunità è interessata al mantenimento delle

proprie condizioni di benessere e dunque alla possibilità

di mantenere o migliorare le condizioni ambientali in cui essa

è insediata. Tale mantenimento prevede una utilizzazione

non alterante e non distruttiva dei caratteri dei luoghi e degli

elementi usufruiti dalla società insediata.

Ciò non implica la costituzione di comunità chiuse,

autistiche, isolate. Implica esclusivamente la possibilità

di consapevolezza da parte della singola persona della disponibilità

dei beni e delle interazioni che esistono tra i propri comportamenti

e le condizioni dell’ambiente.

|

Alcune

iniziative in corso

Di

seguito si illustrano molto sinteticamente alcune recenti

iniziative che promuovono delle soluzioni per ridurre

il gli effetti negativi del sistema. Nonostante la loro

efficacia in alcuni casi sia piuttosto discutibile sono

iniziative che sostengono pratiche alternative a quelle

perseguite dal modello vigente.

Il

controllo del prezzo delle materie prime

Il caffè di qualità “arabica”

aveva un prezzo per cento libre di 180 dollari nel 1998

e di 55 dollari nel 2001. Attraverso la riduzione del

prezzo da parte degli importatori si attua una politica

di controllo del mercato, si sottomettono ed impoveriscono

interi paesi, si producono enormi danni alle persone e

all’ambiente.

Un’azione richiesta è quella di un controllo

politico dei prezzi delle materie prime da parte dei paesi

importatori. “Acquisti trasparenti” che influenzino

positivamente le condizioni sociali e ambientali di produzione,

che favoriscano le merci che usano materie prime correttamente

pagate, che permettano ai paesi importatori di vigilare

sul proprio mercato.

Annullamento

del debito estero

I paesi in via di sviluppo (PVS) pagano ogni anno tra

i 250 e i 300 Mld di dollari di interessi per i prestiti

ricevuti ovvero circa cinque volte quanto ricevono in

aiuti.

Attività volte a favore della eliminazione del

debito dei paesi in via di sviluppo nei confronti dei

paesi ricchi. Gran parte del prodotto dei paesi poveri

è dedicato al pagamento degli interessi dei prestiti

ricevuti. Il fare prestiti ai paesi è il meccanismo

di massima destabilizzazione dei governi ed il maggiore

strumento di controllo delle popolazioni.

È evidente che la riduzione o eliminazione di tale

debito permetterebbe ai paesi oggi sottoposti ad una vera

vessazione economica a potere investire in settori finalizzati

al benessere della popolazione. È altrettanto evidente

che è una battaglia perseguibile solo considerando

l’emergenza della situazione in quanto non cambia

assolutamente i rapporti tra i paesi né costituisce

alcun percorso verso situazioni future diverse.

Revisione

delle politiche di cooperazione

I paesi industrializzati trasferiscono una quota minima

del Prodotto nazionale lordo ai PVS; meno dello 0,22%

(50 Mld di dollari) con una riduzione continua degli importi

(ad esempio solo dal 1999 al 2000 sono stati ridotti del

6%). Le risorse private volte alla speculazione stanziano

circa 250 Mld di dollari in alcuni di questi paesi.

Vi è un movimento che tende al rilancio della cooperazione

pubblica, con l'obiettivo preciso dell’aumento del

benessere delle popolazioni (e quindi non al sostegno

di azioni imprenditoriali), e con la richiesta ai paesi

di finanziamenti con un elemento di dono almeno del 25%

del totale degli importi.

Tobin

tax

L’ipotesi è che siano tassati tutti i movimenti

finanziari. Attualmente il reddito di una persona è

definito al di là di quelle che sono le transazioni

e i capitali investiti in borsa. Questo avviene anche

per le società. Ipotizzando che gran parte dei

profitti negli ultimi sono stati ottenuti attraverso operazioni

di borsa e che a queste azioni hanno corrisposto effetti

in campo sociale e ambientale di portata enorme tassarle

sembra essere un sistema per controllare e per avere una

significativa disponibilità economica (riducendo

di poco i profitti) da utilizzare per l’interesse

comune.

La Tobin tax è stata ed è elemento di caratterizzazione

della politica fiscale di alcuni partiti della sinistra

in Europa. Fieramente osteggiata dell’economia liberista,

ha un carattere di palliativo nei confronti di un meccanismo

molto più destrutturante di quello che si riesce

a controllare attraverso l’imposizione di questa

tassa.

Bilanci

di giustizia

Iniziativa a cui aderiscono singoli individui che vogliono

ridurre i propri consumi. Il valore è quello di

tenere in relazione persone che hanno fatto scelte di

vita autonome e che di fatto aumentano l’autonomia

personale rispetto al sistema.

Sostegno

diretto a comunità

Il sostegno diretto alle comunità dei paesi in

via di sviluppo è stato per anni monopolio delle

organizzazioni missionarie. Oggi il quadro si è

sufficientemente allargato sia in ambito cattolico dove

sono molto numerosi i gruppi di base direttamente connessi

a comunità locali sia nel mondo laico dove si sono

strutturati gruppi ed associazioni con il medesimo fine.

La

grande acquisizione culturale effettuata negli ultimi

anni è che il rapporto con le comunità locali

non è fondato solo sull’invio di materiali

ma nel tentativo di comporre una relazione paritetica

basata sullo scambio culturale e di merci.

Il

commercio equo e solidale

Una delle attività più innovative realizzate

nel corso degli ultimi anni. Le associazioni che partecipano

a tale rete distribuiscono nei paesi ricchi merci prodotte

direttamente dalle comunità locali.

In questa maniera non si utilizzano intermediari, si riesce

a valutare in maniera significativamente più consistente

il lavoro degli operatori locali, si garantisce nel corso

degli anni una continuità nella quantità

di merci e una stabilità nel prezzo che le forme

di sfruttamento attuate dalle grandi compagnie ed in genere

dal mercato non solo non garantiscono ma ostacolano.

Gli esiti di tale azione sono la maggiore autonomia delle

comunità locali, il maggiore benessere economico

da parte degli operatori locali, la possibilità

di indirizzare la produzione verso forme di minore impatto

ambientale, il controllo di qualità delle merci,

la ricomposizione di una relazione quasi diretta tra produttore

e consumatore.

Le “botteghe del mondo” in Europa sono circa

3.000 sostenute da circa 96.000 volontari per un giro

di affari di prodotti equo solidali di circa 400 milioni

di euro.

Caricare

la produzione di tutti gli oneri

Il prezzo delle merci non considera appieno il valore

del prelievo ambientale e degli effetti negativi che la

loro produzione, il loro consumo ed il loro smaltimento

comportano nell’ambiente e nella società.

Introdurre all’interno della definizione del prezzo

tali variabili potrebbe modificare integralmente il valore

delle merci e potrebbe consentire il recupero di una parte

di tali importi al fine del recupero ambientale e alla

riduzione degli effetti negativi sociali comportati dalle

merci.

Tale considerazione dovrebbe essere estesa ai bilanci

degli stati. Il essi le quantità sono considerate

in termini di Prodotto interno lordo; anche in questo