|

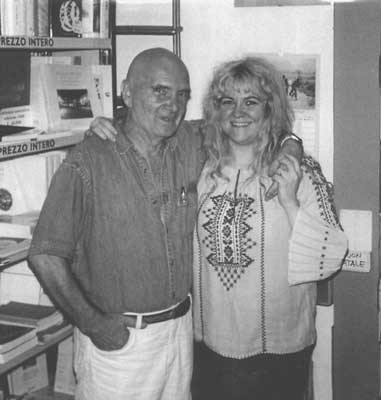

Ricordo di Horst Fantazzini

Ricordo di Horst Fantazzini

Sullo scorso numero abbiamo pubblicato un

testo di Pino Cacucci ed una poesia di Valeria Vecchi su Horst

Fantazzini, morto nel carcere della Dozza a Bologna lunedì

24 dicembre 2001. Pubblichiamo ora il testo letto da Patrizia

Pralina al funerale di Horst Fantazzini, a Bologna sabato

29 dicembre scorso. Pralina è stata la compagna di Horst in

questi ultimi anni, nonché linstancabile promotrice di tante

iniziative di denuncia della situazione carceraria e legale

di Horst.

Noi di A siamo stati in corrispondenza con Horst fin dagli

anni 70, ne abbiamo ospitato scritti sulla nostra rivista,

lo abbiamo sempre seguito nel suo peregrinare tra carceri, supercarceri,

sogni e fughe di libertà. Non sempre ne abbiamo condiviso comportamenti

e posizioni, sempre ne abbiamo apprezzato sensibilità e dignità.

E gli abbiamo voluto bene.

Queste sono poche righe davanti alla vita straordinaria

di un uomo che non si è mai risparmiato, che non ha mai fatto

calcoli, che non ha mai avuto paura davanti agli sbirri neanche

quando gli sparavano addosso per ucciderlo, e non riuscendovi

cercavano di seppellirlo in carcere, di disgregare i suoi affetti

e la sua vita con mille ricatti e mille metodi coercitivi, ricatti

affettivi squallidi

Horst non si è mai piegato davanti al potere,

ha soltanto mostrato il suo lato tenero, il suo lato di bambino

indifeso che urlava IL RE È NUDO!! e per questo suo

lato lho amato disperatamente e noi tutti gli abbiamo voluto

bene. Pur conoscendo la sua vita e la sua storia e non essendo

sempre daccordo con le sue scelte. Negli ultimi tempi, Horst

aveva una voglia incredibile di avere una vita normale, la

vita normale non è quella vita insulsa vuota da ogni tensione

esistenziale, ma una vita che rendesse giustizia anche al bambino

che era in lui, anche allartista che era in lui, che usciva

dopo 40 anni di carcere, e anche a me, che avevo subito tante

pesanti umiliazioni ma non per questo piegata o doma, e che

per questo potevo comprendere più di tutti la condizione di

disgregazione familiare e di carcerazione umana che va ben al

di là dellistituzione carcere.

Questi 5 anni per noi sono stati certamente difficili, ma belli,

pieni di tensioni; il rapporto con Horst era di assoluta sincerità,

come diceva lui tu sei la persona più pulita che io abbia

mai conosciuto ed io ti voglio bene come un padre, perché per

me sei proprio come una bimba; il rapporto con Horst era

di grandissima sensualità, di erotismo, di gioco, di pazzia,

di progetti da realizzare, di amicizie da vivere, noi avevamo

una bellissima casa immersa nel verde e ultimamente anche un

cane, ma nessun lusso né agio, la nostra bella casa costruita

per lui da Libero che lui chiamava il nostro nido aveva problemi

urgenti e costanti di essere sistemata e questo lo sanno solo

quelli che ci frequentavano, quei pochi che ci davano una mano

per renderla vivibile. Per la mancanza di soldi i lavori procedevano

a rilento e alcune volte riciclavamo i mobili dallimmondizia,

ma noi eravamo felici. Eppure, con mille problemi, qualche piccolo

lusso ce lo concedevamo senza chiedere niente a nessuno. Niente

di più e niente di meno di qualche pranzo o qualche cena, Horst

era stanco di mangiare la sbobba schifosa del carcere...

Siamo stati dignitosi in tutto, e ci siamo voluti un bene immenso,

un bene vero, che non si può neanche quantificare. Questo era

sicuramente il nostro momento più difficile: Horst usciva dal

carcere alle 6 del mattino per andare a lavorare con il buio

e con il freddo; lavorava in magazzino con la giacca addosso

per ripararsi dal freddo, aveva dei problemi di salute abbastanza

seri che non aveva raccontato a nessuno (poiché quando un semilibero

sta male... deve tornare in carcere), tornava a casa per trascorrervi

appena tre ore, tornava in carcere rigorosamente per le 10 di

sera con qualsiasi tempo, dormiva appena due o tre ore per notte,

perché nelle sezioni semiliberi ci sono molti problemi. Era

molto stanco, sofferto, dimagrito, e soprattutto dormiva pochissimo.

Eppure, anche in questa condizione (che alla maggior parte dei

compagni era oscura), cera un po di spazio per noi. Allora

le piccole cose quotidiane, preparargli un caffè, cuocergli

un piatto di tagliatelle con il ragù fatto in casa, acquistavano

il significato di casa vera, di vera famiglia.

Gli dicevo, ora che abbiamo lottato tanto per farti avere la

semilibertà e che stiamo aspettando la grazia, se tu facessi

qualche altra stupidaggine non solo butteresti nella merda le

poche persone che hanno creduto in te, ma rovineresti tutto.

Ma evidentemente la tensione per la libertà in lui era troppo

forte, e un giorno senza farmene partecipe mi ha messo davanti

al fatto compiuto. La telefonata del suo avvocato, una bastonata

sul collo mentre tornavo in treno a casa con un assegno in tasca.

Avevo appena venduto due ritratti, ero felice perché lui mi

spronava a disegnare, ma anche perché dietro quella commissione

cerano speranze concrete per entrambi

Io non giudico lui e il suo gesto fragile e in fondo ridicolo

ma questo sistema di merda che non ha saputo offrirgli altro

che un duro lavoro in magazzino alla sua età (62) e ancora tanti

anni di carcere davanti.

Il dolore che sto provando, davanti a una fine così ingiusta,

così assurda, ma così normale: dato che in carcere ci vanno

soltanto i poveracci

non potete neanche immaginarla.

Restano piccole e grandi umiliazioni, mai perdonate e mai dimenticate,

che un giorno renderò veramente pubbliche.

Horst, il mio dolce e buffo Horst, è volato via per sempre e

non tornerà mai più in nessun carcere. Ti porterò per sempre

nel mio cuore e onorerò per sempre la tua memoria, il tuo coraggio,

le cose che hai scritto, quelle che hai detto, la voglia che

io diventi una grande artista. E insieme la memoria di mamma

Bertha, di Maria, di Libero, con amore. Grazie Anna 1 e 2, grazie

Loris, grazie Luigi, ti voglio bene Jacopo. Grazie avvocati

che avete creduto in noi e che ci siete stati amici. Grazie

a tutti gli amici e amiche che ci sono stati vicini. Liberi

tutti!. Viva lAnarchia!!

Ciao topolino!!

La tua

Pralina

Fantazzini Pralina

Fantazzini

La sinistra e le due libertà

La sinistra e le due libertà

Una città, rivista che ormai da dieci anni viene

pubblicata a Forlì, è senza dubbio uno strano rotocalco culturale

(come essa stessa si definisce), e lo è per più di un motivo.

In unepoca in cui quasi tutta la stampa, ritenendo la lettura

una specie di fast-food della mente, rincorre gli articoli brevi,

la rivista – fedele al suo slogan pubblicitario Un impegno

a domandare – vede le sue 24 pagine formato tabloid quasi

interamente composte da interviste lunghissime, fatte a scrittori,

operatori sociali, filosofi, militanti, giornalisti, studiosi

delle più diverse discipline, senza però mai dimenticare la

gente comune, le cui storie personali sono spesso un ottimo

prisma attraverso cui vedere sia le trasformazioni e gli accadimenti

della società, italiana e non. Fedele a questa impostazione

domandante, Una città, che è fatta da non-professionisti,

ha fra laltro seguito da vicino, oltre alla situazione italiana,

la lotta dei democratici algerini contro il fondamentalismo

religioso, così come le vicende della Bosnia, del Kossovo, della

Cecenia, del Rwanda, tematizzando le questioni che in tali vicende

emergevano, motivo per cui non raramente, nonostante lispirazione

di sinistra della rivista, si è trovata su posizioni assai critiche

sia rispetto alle posizioni della sinistra ufficiale che rispetto

al mondo pacifista e antagonista. Proprio limpostazione culturale-politica,

come accennato, è infatti unaltra delle particolarità di Una

città. I suoi redattori e collaboratori, tutti provenienti

da varie esperienze e tendenze della sinistra, rivendicano orgogliosamente

tale collocazione, tuttavia non per questo rinunciano ad interrogarsi

a 360 gradi, mentre, dallaltra parte, cercano di capire cosa

possano oggi significare libertarismo, cooperativismo, cosmopolitismo,

termini in cui si riconoscono ed in cui credono di poter sommariamente

sintetizzare la tensione che li muove.

Proprio per cercare di rispondere a tale questione, in Una

città sono sempre apparse interviste incentrate non solo sui

grandi problemi della storia della sinistra (in particolare

sulla natura, e sulla ingloriosa fine, del comunismo sovietico),

ma anche su personaggi e pensatori, marginalizzati dalla sua

storia ufficiale, come Proudhon, Kropotkin, Andrea Caffi,

Francesco Saverio Merlino, Osvaldo Gnocchi-Viani, Paul Goodman,

Benjamin Tucker, Nicola Chiaromonte, Ralph Waldo Emerson, John

Stuart Mill, Piero Gobetti, Berneri, Carlo Rosselli, Bruno Rizzi.

Tale interesse ha progressivamente configurato una altra tradizione,

diversa da quella marxista e da quella socialdemocratica, e

polemica con esse, ma anche distinta – pur se con essa

intrecciata, spesso criticamente – da quella specificamente

anarchica e da essa coloro che fanno Una città pensano possano

venire spunti e riflessioni che portino ad un rifondazione

dellintera sinistra che, lasciandosi alle spalle i miti del

rivoluzionarismo, del comunismo – più o meno marxista e

più o meno rifondato – e le logiche stataliste, sia in

grado non solo di contrastare il liberismo berlusconiano trionfante,

ma anche di aprire nuove vie, in grado di reggere le sfide –

sociali, culturali, politiche – che il nostro tempo di

trasformazione e di crisi pone.

Da tutto questo è nato il convegno La sinistra e le due libertà

che, in occasione delluscita del suo centesimo numero, Una

città ha organizzato nei giorni 10 e 11 gennaio 2002. Lintenzione

del convegno era quella di mostrare, attraverso il riesame di

riflessioni lontane nel tempo, come la tradizione della sinistra

non-marxista sia proprio incentrata, partendo da Proudhon ed

arrivando a Berneri, Carlo Rosselli o Guido Calogero, sulla

valorizzazione della libertà e come tale valorizzazione non

solo sia di segno ben diverso dalla libertà dellhomo homini

lupus del liberismo contemporaneo, ma sia forse anche in

grado – correggendo la libertà con leguaglianza e leguaglianza

con la libertà, così come favorendo serie pratiche di democrazia

di base – di togliere terreno al liberismo stesso senza

per questo dover ricorrere a nuove forme di statalizzazione

o di difesa verticistica e paternalistica dei ceti più deboli.

Le due giornate del convegno, proprio per favorire il dibattito,

erano divise fra la mattinata, interamente occupata dalle relazioni,

e il pomeriggio, totalmente dedicato al dibattito, ed hanno

visto la partecipazione di un pubblico non numeroso (mediamente

40-45 persone), ma partecipe al dibattito.

La prima giornata ha preso avvio con la relazione di Pino Ferraris

che, in una relazione tanto interessante quanto emotivamente

partecipata, ha mostrato i motivi delle profonde differenze

che dividevano, alla fine del XIX secolo, il socialismo democratico

di marca autoritaria di Turati da quello libertario di Merlino

e di Osvaldo Gnocchi-Viani. Ha proseguito Pier Paolo Poggio

parlando della contradditoria, ma feconda, coesistenza, nel

pensiero di Aleksandr Herzen e del populismo russo, della fiducia

nellobcina, la tradizionale e chiusa comunità rurale russa,

con la volontà di allargare e salvaguardare la libertà individuale

in una società socialista. Nico Berti ha invece incentrato la

relazione sulla concezione proudhoniana della proprietà, sottolineando

come per il pensatore francese da un lato, cioè quando è monopolio,

essa sia un furto, ma anche come, dallaltro lato, essa sia

la base materiale che garantisce la libertà individuale. Questa

apparente contradditorietà, ha spiegato Berti, dipende dallassunto

gnoseologico di Proudhon, che vede la realtà costitutivamente

plurale e antinomica, cosicché non è per lui possibile abolire

in toto la proprietà o lautorità, il che però non significa

che per lui lo stato o il capitalismo non fossero abolibili,

mentre significa invece che non è possibile abolire la politica

o arrivare al comunismo.

Pietro Adamo, infine, ha illustrato il dibattito che, negli

ambienti antifascisti parigini degli anni 30 del ’900,

portò pensatori e militanti come il socialista liberale Carlo

Rosselli, lanarchico Camillo Berneri, i socialisti libertari

Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte, i repubblicani sociali

Schiavetti e Montasini, i socialisti Jacometti e Silone, a dialogare

fra di loro. Un dialogo che li portò ad ipotizzare, come sbocco

della rivoluzione antifascista, forme originali, e assai simili,

di socialismo libertario, sostanzialmente basate sulla libera

sperimentazione economica, quindi anche su forme di mercato,

e su un ambito politico pensato non come statualità, ma come

progressivo convergere, in un ambito federalista, di autonomie

sociali (come sindacati e cooperative di produzione) e locali

(come comuni e soviet), il tutto in un quadro istituzionale

che garantisse anche ai singoli la più ampia libertà politica

ed economica. Il dibattito su questi temi, coordinato da Gianni

Sofri, ha soprattutto messo in mostra, anche grazie agli interventi

del sociologo Aldo Bonomi e del sindacalista Andrea Ranieri,

come da tali teorizzazioni possano venire oggi spunti e proposte

che potrebbero permettere ad una sinistra rinnovata di dialogare

proficuamente con una società ed un mondo del lavoro che, almeno

nei paesi avanzati, ha subito, e continuamente subisce, trasformazioni

enormi, tali da renderli praticamente imparagonabili con quelli

dell800 o di quasi tutto il 900.

La seconda giornata (cui è mancata la prevista partecipazione

di Massimo La Torre), coordinata da Fabrizio Tonello, si è invece

aperta con la densa relazione di Nadia Urbinati, che ha mostrato

le radici crociane del socialismo liberale di Carlo Rosselli

– nel quale libertà ed eguaglianza sono visti come termini

fra loro in una continua tensione – e le differenze fra

questo ed il liberalsocialismo di Guido Calogero e Aldo Capitini,

per i quali, invece, libertà ed eguaglianza sono due facce

diverse di una stessa tensione. Queste due diverse impostazioni,

ha sottolineato la Urbinati, non solo hanno dialogato fra loro,

ma hanno anche influenzato la cultura e la politica italiane,

rimanendo rintracciabili soprattutto in quella terza forza

laica che fin dal dopoguerra tentò di mantenere viva lalternativa

sia al paternalismo clericale democristiano che al verticismo

autoritario del Pci. Ha proseguito poi Guido Montani, con un

excursus sul rapporto fra le varie tendenze della sinistra e

lidea di federazione europea. Montani ha mostrato come lidea

di federazione europea, e in prospettiva mondiale, fosse, nell800,

patrimonio dellintero pensiero della sinistra, compresa quella

marxista e comunista, e come essa sia stata messa in crisi dapprima

dalla Prima Guerra Mondiale, che di fatto significò anche la

crisi dellideale di internazionalismo proletario, e in seguito

dallaffermarsi del potere comunista in Russia che, con la teoria

del socialismo in un solo paese e la conseguente difesa della

patria socialista da parte della maggioranza comunista dei

movimenti operai, di fatto pose la pietra tombale su una impostazione

realmente federalista e democratica nella costituzione dellunione

europea iniziatasi negli anni 50. Non tutto è però perduto

per un vero federalismo europeo, ha concluso Montani, e proprio

la caduta del comunismo e dei blocchi hanno indubbiamente aperto

prospettive ancora in gran parte da cogliere.

Ha concluso le relazioni Luca Baccelli, che si è incentrato

sul dibattito, molto ampio soprattutto in area anglosassone,

fra liberalismo, comunitarismo e neorepubblicanesimo, un dibattito

in cui la rivalutazione della tradizione repubblicana che, partendo

da Aristotele e dalla polis greca passa per i liberi comuni

italiani del medio evo, per la rivoluzione americana, per la

costituzione degli Stati Uniti e per la rivoluzione francese,

si accompagna, anche sulla scorta del pensiero di Hannah Arendt,

ad una riflessione sulla libertà. Proprio riflettendo su tale

problema, il neorepubblicanesimo critica tanto laccezione liberale

– che vede la libertà come essenzialmente negativa, cioè

come libertà da–, che quella comunitaria, per la quale

il legame sociale dato dalle comunità naturali (quindi sostanzialmente

etniche), considerato ineludibile e vincolante, già riempirebbe

ogni possibile libertà positiva, cioè ogni libertà di. A

fronte di tali manchevolezze il neorepubblicanesimo teorizza

una terza libertà, cioè la libertà come non dominio, la

quale da una parte condivide con la libertà liberale negativa

laccento posto sulla necessità che lindividuo sia il più possibile

lasciato libero nel suo agire, mentre, dallaltro lato, sottolinea

però anche la necessità di istituire norme, rapporti e istituzioni

che – senza alcun obbligo, ma come espressione dellautoorganizzazione

dei gruppi sociali e della conflittualità che ne consegue –

favoriscano la partecipazione dei cittadini alla gestione della

polis, unica condizione perché anche le diseguaglianze

sociali siano via via progressivamente superate.

Tutti questi temi hanno non poco scaldato i presenti ed il

dibattito, animato soprattutto dagli interventi di Marco Cossutta,

si è appuntato sul problema dei diritti e degli spazi di reale

gestione/partecipazione, se cioè essi debbano essere politico-sociali,

quindi essenzialmente affidati alla capacità dazione e alla

volontà dei cittadini e delle loro organizzazioni e associazioni,

o istituzionali, cioè previsti, e resi intangibili, da una carta

di base al di là del fatto concreto che tali diritti e spazi

siano poi realmente ed attivamente agiti dai cittadini stessi.

Come era prevedibile non si è giunti a conclusioni unitarie,

ma questo non ha certo stupito i promotori del convegno, i quali

fin dallinizio avevano chiarito che lo scopo per cui esso era

stato organizzato non era quello di fornire risposte, ma, al

contrario, di offrire materiale di riflessione e spunti per

lagire di una sinistra che voglia rinnovarsi radicalmente.

Un rinnovamento che, nelle loro speranze, dovrebbe mettere radicalmente

in discussione sia lagire della sinistra ufficiale-riformista

– centrato sulla presenza parlamentare, dal punto di vista

politico, e sulla logica di un sindacalismo verticistico e,

non raramente, pericolosamente vicino a tentazioni corporative

–, sia quello della sinistra sociale-rivoluzionaria,

troppo spesso ancora preda dei miti della rivoluzione e dellastratto

antagonismo, di un terzomondismo sovente discutibile, di un

anticapitalismo semplicistico ed incapace di cogliere le trasformazioni

in atto.

Franco Melandri

Franco Melandri

|

contro

il militarismo

Livorno,

2 febbraio. Due-tremila persone hanno preso parte alla

vivace manifestazione antimilitarista anarchica, che

ha attraversato la città. Nelle foto (di Franco

Pasello) alcuni dei molti striscioni presenti.

|

|