L'etica

in bilico (dalla padella della biologia alla brace della cultura) L'etica

in bilico (dalla padella della biologia alla brace della cultura)

1.

Felice Accame è un abile provocatore e, sebbene da giovane

mi sia stato insegnato che non si deve rispondere alle provocazioni,

in questo caso ho deciso di accettare la sfida. La mia non è

una replica o una confutazione degli argomenti

di Accame (con cui sono sostanzialmente in sintonia): la

mia è una nota a margine, un breve cenno a proposito

di argomenti su cui vale la pena di ragionare un minuto e che

in Diventare Umani – che è una sorta di

tuttologia – non hanno trovato lo spazio che forse meritavano.

2.

La selezione e la sopravvivenza delle specie dipendono, in buona

sostanza, dal comportamento individuale e collettivo. Il comportamento

altro non è che se non la risposta agli stimoli che provengono

dall'ambiente, ambiente dal quale dipendiamo e dal quale ci

si deve anche difendere. Il comportamento è guidato da

riflessi spontanei e da risposte condizionate dall'esperienza.

L'esperienza è composta da almeno tre componenti: uno

stimolo; un comportamento in risposta allo stimolo; l'effetto

conseguente al comportamento. È questa triade –

che chiamiamo esperienza – che si radica nella memoria.

Ripetute esperienze simili tra loro inducono comportamenti stereotipati:

ciò avviene verosimilmente attraverso facilitazione di

circuiti neurali indotta dalla reiterazione di triadi ripetitive.

Fino a qui la cultura non entra in gioco. Fino a qui sono sufficienti

dotazioni di base di tipo associativo messe a disposizione dei

sistemi neurocognitivi di tutte le specie animali, nessuna esclusa.

La cultura entra in gioco quando sono richiesti comportamenti

complessi in risposta a stimoli complessi.

Gli animali che vivono in branco (ad esempio lupi, scimmie,

elefanti), ma anche quelli che convivono in uno spazio limitato

(ad esempio, le galline che razzolano in un'aia), seguono regole

precise, acquisite e memorizzate in virtù dell'apprendimento:

l'esempio più classico è quello dell'esercizio

delle relazioni gerarchiche. Gli individui di questi gruppi

imparano a codificare comportamenti differenziati a seconda

delle gerarchie. Senza volere “umanizzare” questi

animali, possiamo semplificare dicendo che essi adottano schemi

per i comportamenti che, in certe contingenze, possono essere

adottati (buoni) e che, in altre contingenze, non possono essere

adottati (cattivi). I gruppi che seguono queste tradizioni comportamentali

(che sono l'anticamera della cultura) probabilmente sono premiati

dai processi di selezione naturale e i loro sistemi cognitivi

si sono conformemente evoluti. Un fatto analogo è accaduto

anche per l'uomo i cui sistemi cognitivi, di norma, impediscono

che si infrangano i tabù che sono stati individuati e

trasmessi attraverso i meccanismi dell'apprendimento sociale.

Per l'uomo la questione è però un po' più

complicata che per le galline o i lupi.

3.

Felice Accame afferma che è “destrorso” cercare

di legittimare comportamenti autoritari e repressivi attraverso

l'idea che “il male proviene dall'uomo”. Negli animali

che vivono in branco, i comportamenti aggressivi nei confronti

degli individui che violano le gerarchie sono la regola. Ma

gli animali non conoscono le categorie del bene e del male e

nemmeno quelle di destra o di sinistra. Quel che io trovo più

che discutibile è legittimare comportamenti aggressivi

e repressivi in virtù di presupposti filo-naturalistici

in cui si assume che uomo e animali, avendo una natura simile

e condividendo alcune facoltà cognitive, debbano anche

condividere i modi di relazionarsi tra loro. Il fatto che uomini

e animali condividano una filogenesi e una serie di facoltà

cognitive non deve far dimenticare che l'uomo ha acquisito alcune

facoltà, non presenti negli animali, che gli consentono

di avvalersi di una cultura molto più articolata rispetto

a quella degli animali e che questa cultura è un filtro

necessario per la “scelta” dei comportamenti da

adottare. Anch'io affermo che “il male proviene dall'uomo”:

non per giustificare il male, ma perché è in virtù

delle sue particolari facoltà cognitive che l'uomo è

riuscito a concepire il male, ovvero ad attribuire un “valore”

ai comportamenti, assegnandoli di volta in volte alle categorie

contrapposte del “bene” o del “male”.

Ecco qui introdotte le categorie del “bene” e del

“male” e il tormentone della “libera scelta”.

4.

I genitori e i nonni passano gran parte del loro tempo a insegnare

a figli e nipoti, fin dai primi mesi di vita, che cosa si può

fare, ma soprattutto che cosa non si può fare. “Non

fare questo, non fare quello”; “questo non si fa”;

“guai a te se lo rifai”; “non farlo mai più”.

La categoria del male sembra del tutto prevalente su quella

del bene. Solo quando si frequenta il catechismo, o durante

insegnamento della religione nelle prime di classi della scuola

elementare, si viene a sapere che esiste un bene contrapposto

al male e che la conoscenza dell'uno e dell'altro non si addice

a chiunque, o che il frutto di quella conoscenza (mela o fico

che sia) è piuttosto indigesto. A partire dall'infanzia

– con i “no” dei genitori e con il regime

sanzionatorio delle religioni – impariamo, finalmente,

che il bene e il male sono categorie rigide: di qua il bene,

di là il male; un comportamento è buono, oppure

è cattivo; una persona (bambino o adulto che sia) è

buono oppure è cattivo. Sono categorie tagliate con l'accetta

– tanto care a Platone come a Papa Ratzinger – quelle

del bene e del male. Le neuroscienze, per nostra fortuna, non

sono ancora riuscite a identificare circuiti specifici per i

comportamenti buoni e per quelli cattivi.

5.

Le neuroscienze però si occupano, eccome, del bene e

del male. Ci sono molte prove, sia di tipo psico-comportamentale

che di tipo neuro-fisiologico, che dimostrano che facoltà

prettamente umane (come la capacità di mettersi nei panni

dell'altro e l'empatia) sono prerequisiti necessari per poter

categorizzare un fatto o un comportamento nella categoria del

bene o del male. Naturalmente ci sono alcune aree del cervello

(per esempio il sistema limbico e le amigdale) dalla cui attività

dipende l'elaborazione di queste facoltà. Da qui, la

facile deduzione riduzionistica che “i cattivi”

sono tali perché la loro biologia o la loro genetica

è stata avara nel fornire loro queste facoltà.

Citando me stesso, ricordo che per Francisco Ayala “il

senso morale è determinato dalla biologia nella misura

in cui biologia e genetica determinano lo sviluppo cognitivo

e intellettivo della specie umana. Il senso morale è

quindi determinato da una struttura cognitiva ma, per esprimersi

in modo concreto, il senso morale necessita di codici morali

strettamente correlati all'esperienza e al contesto”.

Parole non molto diverse sono quelle di Paolo Legrenzi

il quale afferma che: “l'analisi delle precondizioni biologiche

dell'empatia non esaurisce il problema della bontà e

della cattiveria. La questione riguarda lo scenario e la relazione

di collaborazione o di competizione che si ha con l'altro”.

L'idea di Platone che “'uomo buono è colui che

ha la conoscenza del bene” mi sembra altrettanto riduttiva

di quella di una “cattiva” neuroscienza quando afferma

che l'uomo cattivo è quello con un sistema limbico difettoso.

6.

I sistemi cognitivi datici in dotazione dalla natura ci consentono

di elaborare codici di comportamento che, quando vengono messi

in relazione a scopi o a risultati di utilità per il

gruppo (più raramente per l'individuo), assumono il connotato

di codice morale. L'applicazione di questi codici (che possono

essere rigidi) va però adattata ai vincoli culturali,

all'esperienza, alle contingenze del contesto (che possono essere

piuttosto variabili). Si può convenire sulla necessità

che i codici etici siano entità rigide, ma si deve anche

convenire che la giustizia e l'ingiustizia, il bene e il male

vanno valutati nello specifico contesto, un contesto che esperienza

e cultura possono dilatare di molto: io credo che nel giudizio

etico (checché ne pensino Platone e Ratzinger) il relativismo

è d'obbligo. Il relativismo è d'obbligo perché,

altrimenti, nessuna “scelta” potrebbe essere “responsabile”.

Ci sono molti studi di neurofisiologia e di neuroimmagine che

dimostrano che l'individuo diviene cosciente di una scelta dopo

che il suo cervello ha effettuato quella scelta. La sincronizzazione

di vaste aree cerebrali da cui dipenderebbe la coscienza impiega

più tempo a realizzarsi che non l'effettuazione della

scelta stessa. Ciò sembrerebbe ridurre i margini della

“libera” scelta. Non è necessario mettere

in dubbio i risultati di questi studi scientifici. È

sufficiente pensare che, almeno per ogni scelta ragionata, sia

necessario un doppio comando per mettere in atto un comportamento.

Se il cervello elabora una scelta e poi ce la notifica, a noi

tocca poi la responsabilità di convalidare o di invalidare

quella scelta. La libertà, in fondo, dipende ancora da

noi.

Piero Borzini

Milano

Note

Il mio Diventare Umani è edito da Aracne, Roma

2013. La citazione di Francisco Ayala sul senso morale

è a pag. 387 ed è ripresa dal suo articolo The

difference of being human: Morality, in PNAS 2010; 107:

9015-9022. La citazione di Paolo Legrenzi è tratta

dal suo articolo L'empatia: il bene e il male, in MicroMega

2014; 1: 122-135.

Black block, G8, violenza, ecc./ Danni irreparabili

Black block, G8, violenza, ecc./ Danni irreparabili

Caro Andrea Staid,

leggendo il tuo intervento uscito nel numero di maggio sugli

articoli di Toni Senta apparsi negli scorsi numeri di A-Rivista,

mi sono sentito coinvolto nelle tue critiche ai “commenti”

redazionali e soprattutto nella critica al comunicato “genovese”

che anche io sottoscrissi e di cui contenuti ritengo di non

dovermi pentire. Sono sempre più convinto, infatti, che

le imprese dei Black block a Genova, tanto di quelli che pensavano

di star facendo qualcosa di simile a una rivoluzione, quanto,

e soprattutto, di quelli che erano lì per dare sfogo

alle proprie frustrazioni, se non, così non fosse, per

obbedire agli ordini di questure e ministeri, abbiano prodotto,

oltre ai danni materiali, danni irreparabili (e irreparabili,

col tempo si sono purtroppo dimostrati) ai movimenti di opposizione

sociale e alla loro attività.

Per non parlare della sorte dei compagni che si trovano a scontare

anni di galera motivati, secondo la logica della “giustizia”,

dalla radicalità dello scontro. Compagni che reputo incolpevoli

delle accuse mosse loro ma che stanno pagando per altri che

già sapevano che non avrebbero pagato nulla. E anche

il movimento no global, non ha certo tratto grandi benefici

dalle imprese di chi ha inteso ridurre i suoi contenuti e la

sua potenziale ricchezza nel più banale e scontato “scontro

diretto” con le vetrine della controparte.

In una delle pagine più belle della sua Breve estate

dell'anarchia Hans Magnus Enzesberger, nel descrivere il

carattere e la natura dei vecchi, meravigliosi, combattenti

anarchici spagnoli esiliati in Francia, scrive: «La violenza

è loro familiare, il piacere della violenza è

invece profondamente sospetto».

Guardavo, giorni fa, un servizio sui recenti scontri madrileni,

nei quali, a margine di una imponente manifestazione, alcune

decine (ma il numero non conta) di manifestanti hanno deciso,

tanto per cambiare, di dare l'assalto a qualche bancomat e vetrina.

Quello che mi ha impressionato non è stata tanto l'accanimento

con il quale un giovane cercava di rompere un vetro infrangibile,

quanto, piuttosto, il codazzo di fotografi e cineoperatori che

“circondavano” il giovanotto in questione, attenti

a non perdere nemmeno un fotogramma dell'impresa: una performance

teatrale con la sceneggiatura di prammatica se non un vero e

proprio “rito” che un bravo antropologo come te

non faticherebbe a descrivere.

Tutto questo per dire cosa? Per dire che non si possono accostare

l'impresa del Matese, l'arditismo e la Resistenza con certe

manifestazioni piazzaiole di questi ultimi tempi. Opporre alle

violenze del potere, quando indispensabile, una necessaria contro

violenza, è un conto, che può piacere o dispiacere,

ma che comunque potrebbe essere inevitabile, mettere al centro

della propria azione la violenza come primo strumento

dell'attacco al potere, è un altro. Come anarchici dobbiamo

sempre porci il problema di far sì che il nostro agire

non solo sia coerente con i fini che ci proponiamo, ma che sia

anche in grado di far crescere nel corpo sociale una coscienza

collettiva disposta alla libertà.

Quando però certi fatti diventano, come dicevo, puro

spettacolo, abitudini scontate e stancamente ripetitive, riconducibili

a una dialettica che non può appartenerci, mi sembra

indispensabile che come portatori di un progetto sociale veramente

“altro”, si diventi quanto mai criticamente circospetti.

Critica e circospezione che possono essere offuscate dal sottile

fascino che una bella immagine di “attacco al sistema”

può trasmetterci, ma che non devono mai mancare in chi

è convinto, come sono sicuro che siamo entrambi, che

il nostro mondo nuovo potrà nascere solo da un moto spontaneo,

collettivo e condiviso, di rifiuto del potere. E, a mio parere,

anche di uno dei suoi assunti più solidi: quello secondo

il quale la categoria della violenza sia imprescindibile nella

dinamica dei rapporti sociali.

Un fraterno saluto

Massimo Ortalli

Imola

Prosegue

il dibattito su

movimenti e potere

Pubblichiamo

qui di seguito il quarto e il quinto intervento nel dibattito

sulle tematiche toccate nei quattro articoli di Antonio

Senta (“potere e movimenti”) pubblicati sulla

nostra rivista tra l'ottobre 2013 (“A” 383)

e il febbraio 2014 (“A” 386). In precedenza

erano intervenuti Andrea Papi e Andrea Aureli (“A”

388) e Francesca

Palazzi Arduini (“A” 389). Ricordiamo

che gli interventi in questo dibattito, come sempre aperto

a tutti, non possono superare le 6.000 battute (spazi

compresi).

|

Dibattito

Movimenti e potere/4

e 5

Andrea Staid/Posizioni antipatiche e poco efficaci

Andrea Staid/Posizioni antipatiche e poco efficaci

In questi mesi grazie a Toni Senta nelle pagine di “A”

rivista abbiamo letto e capito meglio quelle che sono state

le rivolte, le manifestazioni e i nuovi movimenti che in giro

per il globo hanno chi più chi meno scosso le sfere alte

della società del dominio.

L'analisi lucida e accurata di Toni Senta non si è soffermata

solo su un paese ma ha cercato di analizzare e trovare i punti

di contatto tra le varie rivolte che si sono susseguite negli

ultimi anni. Tutto il mondo si è sollevato, dall'Europa

al Magreb passando per l'Asia e il centro America quello però

che ci allarma è che sembra che le cose rimangano sempre

uguali o peggio, difatti in certi casi dopo le rivolte sembra

che la situazione peggiori.

Ma dobbiamo stare attenti a dare una lettura superficiale di

questi moti perché molto spesso non prestiamo attenzione

a quelle che sono le mutazioni culturali in atto in seno a queste

ribellioni, ovvero quelle mutazioni silenziose ma profonde che

si portano dietro i moti di rivolta.

Detto questo devo ammettere che non ho molto da dire su gli

articoli di Toni Senta perché condivido la sua analisi,

invece quello su cui vorrei soffermarmi sono le note che compaiono

ogni tanto sulla “nostra” rivista.

Le trovo alquanto antipatiche e poco efficaci, nel senso che

penso (e invito a farlo) che la redazione di A si debba esprimere

più profondamente su tematiche come queste in modo da

approfondire le critiche, non può e non basta scrivere

brevemente “noi” non concordiamo con l'autore dell'articolo,

le nostre posizioni sono da sempre contro la violenza... cosa

significa? Devo dedurre che la rivista quindi è contro

i moti del Matese, contro l'arditismo popolare, contro le azioni

partigiane, contro le rivolte degli anni 70, contro la resistenza

in Val Susa?

Non penso, in più in questo caso, nota per me collaboratore

della rivista dolente è che in uno degli articoli di

Toni dove è apparsa questa posizione antiviolenza la

redazione ha tirato in ballo nelle poche righe scritte in fondo

all'articolo delle giornate centrali come quelle del luglio

2001 e le ha liquidate dicendo eravamo contro 10 anni fa e lo

siamo ancora oggi. Ma contro a cosa? Il fatto grave di questa

posizione per me non è non condividere certe pratiche

ma parlare sbrigativamente di questioni importanti e soprattutto

di usare termini sbagliati. Credo che etichettare certe pratiche

con il nome violenza, ovvero usare lo stesso vocabolario di

chi ci governa quando in realtà, soprattutto per le giornate

del 2001, si tratta di danneggiamenti a feticci.

Altra nota dolente e soprattutto fastidiosa è che la

redazione tira in ballo Genova dopo lungo silenzio non per parlare

degli anarchici incarcerati con condanne dagli otto ai 12 anni

per degli scontri di piazza, ma per puntare il dito contro dei

fantomatici atti violenti. Per questo mi auguro una chiarificazione

seria e profonda in queste pagine sulla posizione della redazione.

Sono convinto che non c'è solo un modo di sviluppare

la lotta libertaria e non credo che l'anarchismo sia universale

ma, credo e sono convinto che la violenza sia quella contro

le persone, contro gli animali uccisi tutti i giorni nei nostri

piatti, quella dello stato che incarcera e reprime le lotte

sociali, quella del lavoro salariato e non dei danneggiamenti

a proprietà; condivisibili o meno, controproducenti o

meno, ma non certo riconducibili a atti violenti.

Andrea Staid

|

| Carlo Boffa, 2013, “Sulle spine” –

elaborazione digitale |

Federico Battistutta/Mille piani in movimento

Federico Battistutta/Mille piani in movimento

Nel corso di una conversazione Gilles Deleuze si pose la domanda

sul perché le persone si ribellano e fanno rivoluzioni,

se poi queste rivolte alla fine falliscono. Tutte le rivoluzioni

falliscono (anche quando apparentemente vincono, come in Russia

o da altre parti) – diceva Deleuze – ma ciò

non impedisce il divenire-rivoluzionario da parte delle persone,

sempre e in ogni epoca. Anche oggi.

Vi ricordate Fukuyama e le sue tesi sulla filosofia della storia?

Oggi è finalmente possibile delineare una vera e propria

fine della storia, e questa è collocabile in un ben preciso

contesto sociale, politico ed economico, ossia il sistema capitalistico,

liberale e democratico e, in particolare, nella versione di

essa concretizzatasi negli Stati Uniti. Vi ricordate Huntington

e la sua teoria sullo scontro delle civiltà? Viviamo

nel migliore dei mondi possibili – il mondo occidentale,

lo stesso decantato da Fukuyama – ma bisogna coalizzarsi

e proteggersi dalle minacce esterne che mirano a de-occidentalizzare

il mondo. Sono trascorsi una manciata di lustri e la storia

ha provveduto a sollevare il velo di maya che avvolgeva questi

discorsi, per rivelare ciò che in effetti erano: mere

ideologie, rivestimento della concreta realtà materiale

con idee e principi astratti, mascherando e fornendo così

surrettizie giustificazioni.

Nonostante ne abbiano provate di ogni per convincerci, sappiamo

bene, sulla nostra pelle, che non viviamo nel migliore dei mondi

possibili e, in questi ultimi anni, la rinnovata lotta dei ricchi

contro i poveri ha reso evidente, anche ai più ingenui,

in quale mondo abitiamo. Altro che fine della storia! Altro

che “stringersi a coorte” contro la de-occidentalizzazione

del mondo! A ogni latitudine è tutto un fiorire di movimenti,

di mobilitazioni, di iniziative, di lotte, come mostrano le

pagine di Antonio Senta. Non c'è stata solo l'acampada

spagnola o Occupy Wall Street. Non ci sono state solo le primavere

arabe o Gezy Park a Istanbul. È un pullulare, uno sciamare

di uomini e donne, di giovani e meno giovani, per le strade,

nelle piazze, nelle città come nelle campagne, dal nord

a sud, da est a ovest. È un nascere, spegnersi e riaccendersi

di iniziative. Dai Sem Terra brasiliani agli operai cinesi delle

zone economiche speciali, dagli esodati in Italia agli zapatisti

del Chiapas, dai migranti che sbarcano sulle coste del primo

mondo agli studenti europei privati di futuro, dai lavoratori

precari della produzione immateriale ai nativi dell'Amazzonia

o del Kalahari espropriati dalle loro terre.

Dire tutto ciò è dire tutta la ricchezza, ma anche

la frammentazione che attraversa le proteste e le proposte di

questi tempi. Da qui dobbiamo partire. Seppure in forme e modalità

differenti, siamo tutti poveri o impoveriti da questa aggressione

scatenata dai ricchi. Ricchi e poveri: categorie sociologiche

obsolete, si dirà; forse, ma dicono meglio di tante analisi

sofisticate (per intenderci: in Italia il 46% della ricchezza

è in mano al 10% delle persone). Ha perciò ragione

Antonio a parlare dell'esistenza non di un piano unico, ma di

mille piani (mille plateaux!) dei movimenti odierni.

È vero, la realtà sociale è moltitudine,

è irriducibile pluralità. Ma questi mille piani

chiedono a voce alta, per essere efficaci e incisivi, processi

di comunicazione e di articolazione solidali che funzionino

da acceleratori e moltiplicatori. I tratti libertari e orizzontali

che manifestano buona parte dei movimenti in corso costituiscono

una promessa e una scommessa da leggere e raccogliere, proseguendo

il cammino in tale direzione.

Queste, in breve, mi paiono, al momento, le questioni cruciali

all'ordine del giorno. Mentre non mi sembra così centrale

la preoccupazione, avvertita da qualcuno sulle pagine di “A”,

circa l'esercizio di pratiche violente, accadute sporadicamente

durante alcuni scioperi o manifestazioni, in Italia o fuori.

Francamente non mi sembra che stiano emergendo derive lottarmatiste

o minacce del genere nei movimenti in corso. Certo l'uso della

forza e della violenza è un tema che le rivolte di ogni

tempo hanno dovuto affrontare (o meglio: come reagire a una

società costitutivamente violenta nelle sue procedure

di marginalizzazione e di esclusione), quindi neppure noi dovremo

eludere il problema, imparando anche dagli errori di un passato

prossimo. Ma, come si suol dire, ogni cosa a suo tempo: cerchiamo

di non essere più realisti del re, lasciamo certe litanie

ai politici di palazzo o agli editorialisti del “Corriere”

e di “Repubblica”, usciamo all'aperto e collochiamoci

insieme – uomini e donne, giovani e vecchi – nel

cuore della vita che, a gran voce, chiede un più di vita.

Federico Battistutta

Bella ciao/ A proposito di un progetto

Bella ciao/ A proposito di un progetto

A

proposito dell'articolo

di Alessio Lega su Bella Ciao (“A” 388). Alessio

mi cita tra coloro le cui esperienze confluirono nello spettacolo;

la mia ricerca è cominciata invece poco dopo e devo dire

che fu esattamente il contrario, perché proprio Bella

Ciao fu una tra le motivazioni che mi spinsero a fare ricerca

e ad avvicinarmi alle allora Edizioni del Gallo e ai Dischi

del Sole. A

proposito dell'articolo

di Alessio Lega su Bella Ciao (“A” 388). Alessio

mi cita tra coloro le cui esperienze confluirono nello spettacolo;

la mia ricerca è cominciata invece poco dopo e devo dire

che fu esattamente il contrario, perché proprio Bella

Ciao fu una tra le motivazioni che mi spinsero a fare ricerca

e ad avvicinarmi alle allora Edizioni del Gallo e ai Dischi

del Sole.

Di Bella Ciao avevo letto sui giornali recensioni e anche la

storia delle contestazioni di Spoleto per cui quando lo spettacolo

arrivò a Milano, andai da solo al teatro Odeon per vederlo.

Ne rimasi affascinato e coinvolto tanto che alcuni giorni dopo

riuscii a convincere la sezione del PCI di Bergamo a organizzare

un pullman per i compagni che volevano vedere Bella Ciao a Milano.

Così lo rividi per una seconda volta.

Questo per quanto riguarda la mia storia personale. Ma le considerazioni

che si possono fare su Bella Ciao sono tante, dalla bravura

degli interpreti alla spettacolarizzazione delle canzoni popolari

su una semplice scena disadorna in cui le canzoni stesse venivano

valorizzate da una regia essenziale nella sua linearità.

Bella Ciao è anche un miracolo di realizzazione su dei

materiali piuttosto esigui perché fino ad allora le ricerche

sul campo in Italia erano state abbastanza scarse: i dischi

con Teresa Viarengo che Franco Coggiola scoprì nel 1964

e quello delle Sorelle Bettinelli arrivarono alcuni anni dopo,

e allora solo Roberto Leydi aveva un grosso fondo di materiale

di ricerca. Gianni Bosio e Cesare Bermani avevano da poco tempo

avviate delle campagne di ricerca e per il Sud dell'Italia non

c'era molto a disposizione, anche se Ernesto de Martino, Diego

Carpitella e altri avevano registrato sul campo e indagato sul

mondo popolare delle regioni più povere dell'Italia.

Alessio Lega rileva giustamente che il disco e il CD uscito

successivamente, sono frutto di una registrazione in studio.

Purtroppo anche il CD è identico al LP degli anni '60

e ne ha la stessa durata, ma l'Istituto Ernesto de Martino non

possiede la registrazione dello spettacolo, dal vivo, che però

esiste. È una vecchia storia per cui mi batto da anni:

che venga pubblicato un CD con una versione più completa

dello spettacolo, visto che oggi un supporto di questo tipo

può contenere anche più di un'ora di registrazione

Ho perorato la stessa causa in favore del disco tratto dallo

spettacolo “Ci ragiono e canto” al quale ho davvero

dato un modesto contributo con le mie ricerche. Roberto Leydi,

purtroppo scomparso nel 2003, aveva i nastri con la sua registrazione

dell'intero Bella Ciao e mi aveva detto che non avrebbe avuto

problemi a prestarli per una loro eventuale pubblicazione su

CD. Aveva detto la stessa cosa a Ivan Della Mea, ma anche lui

ci ha lasciato quattro anni fa, per cui rimangono solo il mio

ricordo e la mia parola per testimoniare questa sua promessa.

Ora i nastri di Bella Ciao sono a Bellinzona nel Fondo Roberto

Leydi del Centro di Dialettologia e di Etnografia, e non ho

idea se ci sia una disponibilità a concederli per un'operazione

di questo tipo. Per “Ci ragiono e canto” invece

manca solo la volontà, o meglio la disponibilità

anche finanziaria, per fare questo lavoro di ricupero. Alessio

Lega conclude il suo articolo augurandosi un riallestimento

di Bella Ciao in una nuova versione. Io ricordo che uno dei

momenti in cui si arrivò quasi alla realizzazione di

quest'idea fu il centenario della CGIL; ci furono riunioni e

convocazioni di cantanti vecchi e nuovi, ma il progetto non

andò in porto. Non so se sia ancora possibile che questo

accada in futuro, come Alessio auspica. Credo che invece almeno

l'idea della riproposizione discografica dell'intero spettacolo

sia più realizzabile. Mi rendo conto che in un periodo

di crisi come questo fare un CD nuovo comporti dei rischi non

indifferenti, ma sono sicuro che anche chi sia già in

possesso del vecchio LP o del CD di questo spettacolo, sarebbe

ben lieto di acquistarne un'edizione nuova e completa.

Riccardo Schwamenthal

Bergamo

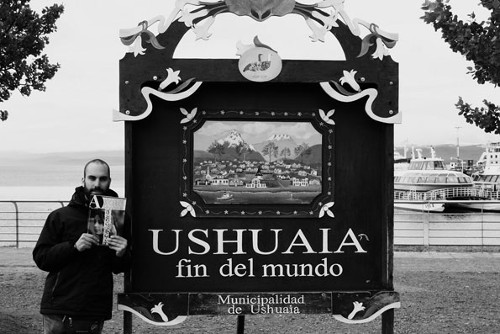

“A”

alla fine del mondo

|

| Grazie al nostro lettore Davide Costantino che ci ha inviato

questo scatto dalla Patagonia argentina |

|

Carrara/Quella “patrimoniale” imposta dai partigiani

Carrara/Quella “patrimoniale” imposta dai partigiani

Caro Paolo,

in relazione al numero di aprile (“A” 388) relativo

alla nostra

presenza nella lotta di liberazione dal fascismo, ad essere

precisi la Resistenza al fascismo iniziò quando Mussolini

si installò al potere! Per quanto riguarda Carrara,

la Formazione Lucetti fu a lui dedicata fino allo sganciamento

dalla linea gotica avvenuto nel novembre 1943, causa la comunicazione

degli alleati che avevano deciso di rimandare l'offensiva alla

primavera successiva.

Al rientro nel gennaio 1944, prese il nome della Schirrù.

Il fatto rilevante da voi della rivista evidenziato, fu il prelievo

forzoso ai cittadini benestanti, prelievo da Ugo iniziato e

poi autorizzato dal CLN locale, del quale due anarchici facevano

parte. Venne raccolta una somma di otto milioni di lire (grande

somma per quel tempo), che fu utilizzata per provvedere ai bisogni

dell'ospedale, del ricovero per anziani e per le necessità

materiali di tutte le brigate in campo.

Si trattò di una vera e propria “patrimoniale”,

di cui oggi si parla tanto, ma restò l'unica, credo,

nella storia di questa repubblica fondata sul mercato, sul profitto

e sullo sfruttamento.

A onor del vero, il governo del CLN nazionale, presieduto da

Parri, restituì le somme versate dai sottoscrittori,

ma nessuno a Carrara accettò il rimborso.

Quelle somme furono quindi ripartite tra le organizzazioni partigiane,

e con la sua parte, Ugo fondò la Cooperativa di consumo

del Partigiano. Custodisco ancora l'elenco dei soci che aderirono

alla iniziativa. Anche questo ad onor del vero di questa gente.

Ti mando queste memorie trasmessemi da mio padre, perché

i giovani sappiano e gli anziani ricordino.

Un abbraccio dal sempre vostro

Alfredo Mazzucchelli

Carrara

Per un riavvicinamento tra anarchici e radicali

Per un riavvicinamento tra anarchici e radicali

Nel mio contributo

al dibattito sul noto libro di Nico Berti (Libertà

senza rivoluzione) ho auspicato un riavvicinamento e l'instaurazione

di un rapporto politico tra movimento anarchico e area radicale,

per quanto l'uno e l'altro siano in profonda crisi, di identità

e di consenso, anzi proprio per questo, dato che la comunicazione

tra anarchici e radicali potrebbe portare, spero, a un rilancio

di entrambe le aree.

So bene che sono passati più di quarant'anni da quando

radicali e anarchici procedevano a braccetto nelle marce antimilitariste,

e che gli anarchici non hanno perdonato a Pannella l'appoggio

dato a Berlusconi nel 1994 (in cambio di sette deputati) e il

voltafaccia (forse solo apparente) sulla questione degli interventi

militari nelle due guerre del Golfo, a tacere della politica

“ultraliberista” dei radicali anni '90.

La situazione è però mutata. Nell'attuale contesto,

abbiamo un'area radicale ridotta al lumicino nelle competizioni

elettorali (gli ultimi sondaggi la davano allo 0,6%), tanto

da suggerire a molti la non presentazione alle elezioni, ma

comunque impegnata in varie battaglie, che non possono lasciare

indifferenti gli anarchici, trattandosi di battaglie francamente

libertarie, condotte, oltre che dal leader, da associazioni

satellite, come “Nessuno Tocchi Caino” o “Luca

Coscioni”.

Si pensi dunque alle battaglie anticarcerarie e per l'amnistia,

all'abolizione della pena di morte in tutto il mondo e dell'ergastolo,

alla legalizzazione (io preferirei dire liberalizzazione) di

alcune o di tutte le droghe in nome dell'“antiproibizionsmo

su tutto” (altro slogan radicale, che, preso alla lettera,

significa stato di pura anarchia), alla libertà di ricerca

scientifica e contro la vergognosa legge 40, in gran parte smantellata

in forza delle azioni giudiziarie promosse in prima linea dall'associazione

“Coscioni”, si pensi ancora alle questioni del “fine

vita”, eutanasia, testamento biologico, etc.

Le battaglie sono quindi buone, anzi ottime, ma errata è

la teoria: i radicali infatti conducono da alcuni anni codeste

e altre battaglie in nome del rispetto del cosiddetto “Stato

di diritto”, ma a ben vedere nella pratica contraddicono

questo assunto retorico (si noti che Pannella, nel 1973, nella

bella prefazione al libro di Andrea Valcarenghi, oggi Majid,

“Underground a Pugno Chiuso”, parlava esplicitamente

di deperimento del potere).

Quando Pannella chiede l'amnistia, o Rita Bernardini regala

rami di canapa indiana, essi lo fanno invocando lo “Stato

di diritto”. Ora a parte che anche il fascismo, per imporre

la propria dittatura, seguì almeno all'inizio percorsi

giuridici formalmente ineccepibili (i noti decreti del '25 e

del '26), e che persino la guerra è soggetta a un “diritto

bellico” (Balladore-Pallieri), ciò che più

conta, per quanto qui interessa, è che nessuna norma,

nemmeno a livello di dichiarazione dei diritti dell'ONU (che

Pannella giustamente considera “diritto positivo storicamente

acquisito”, e non positivizzazione di un presunto diritto

“naturale”, come riteneva Bobbio), prevede l'inderogabilità

dell'amnistia o l'erba libera. E lo stesso vale per le battaglie

storiche, divorzio, aborto e obiezione di coscienza, che non

avevano alcun appiglio giuridico superiore, ma erano manifestazione

del volontarismo di chi si batteva. Gli atti di disobbedienza

civile vengono effettuati in realtà solo apparentemente

in nome dello Stato di diritto, dato che nessuna norma di rango

superiore o supremo (se non molto indirettamente eventuali norme,

interne ed internazionali, che tutelano, in modo indeterminato,

il “diritto dell'uomo”) impone queste battaglie,

se non innovando radicalmente il diritto, ma in nome di che?

Io direi della libertà dell'individuo, che è

concetto filosofico e/o morale.

E qui entra in campo il movimento anarchico con tutto il suo

carico teorico libertario che è incredibilmente vasto:

è inutile fare nomi perché li conoscete meglio

di me: i classici Godwin, Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin,

Malatesta, Tolstoj, gli americani Thoreau, Tucker, Warren, Spooner

e molti altri, tra cui Camillo Berneri che non disdegnava rapporti

con l'area “radicale” di allora, il liberalismo

rivoluzionario di Gobetti e il socialismo liberale di Rosselli.

Ai quali aggiungerei Paul Goodman, apprezzato anche da un anarco-capitalista,

diciamo così, per certi versi di “sinistra”,

come David Friedman.

E allora io immagino uno scambio tra anarchici e radicali, i

primi ci mettono ed elaborano la dottrina della libertà,

i secondi individuano le battaglie di second best da

proporre agli anarchici (i quali a loro volta possono individuarne

altre), almeno a quelli che accettano l'indicazione di Nico

Berti di non trascurare la dimensione politica liberal-democratica,

pur consapevoli, come diceva Isaiah Berlin, che il liberalismo

non è altro che un anarchismo annacquato. E con la precisazione

che, secondo me, teoricamente e storicamente, il radicalismo

è la linea immaginaria che conduce dal liberalismo all'anarchismo

all'infinito.

Fabio Massimo Nicosia

Milano

Luigi Galleani anarchico

Luigi Galleani anarchico

Ho letto con interesse e attenzione l'articolo

di Nicosia, sulla figura e il pensiero di Luigi Galleani

sotto il titolo “Comunista libertario”.

Cercherò di replicare esprimendo il mio modesto pensiero

e punto di vista in proposito, nel modo più chiaro possibile,

senza presunzioni di verità, invogliando così

un prossima possibile apertura di dibattito e di scambio d'opinione

fra compagni e non, su questa nostra importante figura dell'anarchismo

purtroppo accantonata per troppi anni, oltre ad altre figure

altresì poco dibattute come per il Ciancabilla, il Damiani

ecc. anche se negli ultimi periodi si nota una riscoperta,speriamo

continuativa, a tal tema.

Veniamo all'articolo, Nicosia fa ruotare la quasi totalita'

del suo scritto, sulla questione economica di organizzazione

sociale a venire prospettata dal Galleani, ponendosi dei dubbi,

obiezioni, e interrogativi, nonostante un po' di complicità

di fondo.

Nicosia ci descrive un Galleani rivoluzionario, ma allo stesso

tempo riformista, dibattuto tra il comunista e il liberale,

tra rivolta e gradualismo.

Ora più o meno per ordine vedrò di esporre ciò

che penso e che so.

Galleani come molti sapranno, e fra questi anche Nicosia, vedeva

ed auspicava dopo la rivoluzione del cambiamento radicale, la

miglior via, nel comunismo libertario o anarco-comunismo, come

riorganizzazione di vita sociale,ovvero la proprietà

comune dei mezzi di produzione e di scambio, dove ogniuno contribuirà

secondo le proprie forze e prenderà secondo i suoi bisogni.

Pensiero questo comune a Malatesta, Kropotkin, Cafiero Reclus

e cosi via...

Dal collettivismo precedente i più passarono poi su posizioni

comunistiche, perché si ritenne a buon ragione aggiungo,

che un tale sistema sociale rispondesse meglio ai bisogni dei

più deboli, comunisti antiautoritari beninteso, il solo

comunismo accettabile perché libero, gran parte degli

anarchici non solo in Italia, furono i primi a definirsi tali,

Malatesta dopo la rivoluzione russa con i comunisti marxisti

al potere, ironicamente disse, “per chiamarci noi ancora

comunisti, bisogna avere del bel coraggio”.

Continuando nicosia pone dei dubbi verso il comunismo del galleani

dipingendolo come liberale e individualista.

Ora, la funzionalità di una comunità libera dovrà

pur essere sperimentata provata, dagli individui stessi che

la compongono, e se ne daranno la forma più fattibile

e desiderabile, tramite il libero comune accordo, in una nuova

società dove l'imposizione autoritaria il monopolio e

lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo non sia che un triste lontano

ricordo.

Anche lo stesso Merlino così affermava: “Sulle

rovine del monopolio fonderemo un sistema di economia razionale

di comunanza dei beni nelle libere associazioni dei lavoratori”.

Poi che la società sia autogestita, in modo comunistico,

collettivistico, mutualistico, federalistico, in parte anche

individualistico o un mix di questi chi lo puo affermare con

certezza?

Per le figure sopra citate il sistema più auspicato era

il comunismo, per Proudhon era il mutualismo, per Bakunin il

collettivismo per il Tucker l'individualismo e il libero scambio,

Berneri era federalista e mi fermo.

Ma tutti loro, anteponevano prima di questo l'azione diretta,

la propaganda l'azione tutta rivolta verso il compito più

arduo e necessario nel cambiamento rivoluzionario generale.

Senza dimenticarne il dopo, su tal tema vediamo l'importante

studio di Kropotkin, uno fra i tanti, che Nicosia giustamente

afferma l'influenza sul Galleani, ma non solo.

Più avanti il Nicosia si chiede se vi sia un legame logico

tra la sua concezione rivoluzionaria e le sue idee sociali,concludendo

il tutto negativamente, (a nostro avviso?) così è

riportato.

Così oltre all'attesa galleanista del mezzo secolo, perché

il comunismo libertario (la presa nel mucchio) fosse di attualità,

nonostante tutto, però notiamo la preveggenza sua, addirittura

anticipando i tempi,per quel che poi si verificò, nelle

comuni machnoviste in Ukraina, 1918-19 e nella Rivoluzione Spagnola

del 36, dove l'anarco-comunismo divenne realtà, seppur

per breve tempo, per le cause che ben sappiamo.

Galleani non era affatto un attendista, anzi l'opposto contrario,

la sua vita lo dimostra...

Le condizioni lavorative di allora erano talmente dure e pesanti,

ed era anche comprensibile un certo benevolo squardo verso il

supporto scientifico e tecnologico, che nel tempo avrebbe potuto

alleviare le fatiche di molti, e in parte questo si è

verificato, anche se in modo spesso discutibile.

Perché penso che solo quando la scienza sarà veramente

libera ed autonoma dai poteri forti, solo allora si otterranno

i maggiori benefici per il benessere comune, non solo per quanto

riguarda la produttività.

Personalmente, sarei più propenso a scommettere per un

massiccio ritorno alla terra, più che per l'industria

visto le prospettive attuali, per far sì che la presa

nel mucchio sia più efficace anche coll'apporto scientifico

perché no.

Tutte queste aggettivazioni su galleani mi paiono forzate e

con deboli fondamenta, ma per non essere cattivo, salvo seppur

in modo poco sufficente, la gradualità: mi spiego; nel

corso di libera sperimentazione sociale per il Malatesta c'era

la possibilità di gradualità dei tempi e modi

che gli individui si daranno per raggiungere determinati obiettivi

liberamente voluti, e qui penso che anche il Galleani non fosse

contrario, in un costante movimento verso condizioni di vita

sempre più migliori.

Comunque, sempre orientati verso modelli di associazione rispettosi

della libertà dell'individuo, che troverà nella

libertà altrui la massima elevazione in comunità

dove nessuno impone e nessuno obbedisce, questa libertà

di tutti è l'individualismo anarchico, anche del Galleani,

in totale disaccordo però coll'individualismo nel campo

economico.

È indubbio, che ci sarà anche bisogno per la migliore

riuscita dell'apporto di convizioni personali e di una certa

cultura, che l'esperienza di vita dovrebbe apportare anche con

i nuovi sistemi di insegnamento (scuole Libertarie-Razionaliste).

Galleani sosteneva chiaramente, “che l'anarchismo non

vuol essere l'estrema tule della perfezione ma una tappa soltanto,

più progredita e più umana su per l'erta dell'eterno

divenire, l'anarchismo così vigoroso fervido e operante

isopprimibile sarà”. Da qui l'auspicio che si ritorni

o si inizi lo studio e la lettura dei suoi scritti, perché

solo in essi si può capirne l'uomo e il suo pensiero,

contenente ancor oggi freschezza e magari lo stimolo per qualche

buon editore.

Nonostante il materiale sia non di facile reperibilità

(purtroppo), non è però impossibile... Per cui

buona ricerca...

Galleani è stato un lottatore coerente e infaticabile

durante tutta la sua vita completamente dedicata all'ideale

dell'emancipazine sociale, poco propenso a delineare società

a venire ma lottando nel presente, gli venne dato dell'antiorganizzatore,

che tuttora persiste, lui che era tutto propenso verso l'associazione

libera degli individui e la loro organizzazione, ma decisamente

contrario a quella di stampo politico,semi-partitico,con statuti

e regole programmatiche, dove spesso la libera iniziativa rischia

di spegnersi, e di conseguenza la volontà inividuale

(altro tema importante).

Portò sempre la sua vicinanza e la propria voce, agli

sfruttati, nelle agitazioni operaie prima in Italia, poi negli

Stati Uniti d'America, polemista formidabile sia nei contraddittori

a voce che su carta, ci ha lasciato migliaia di scritti, sulla

questione operaia e il sindacalismo, la polemica antiparlamentare

coi socialisti legalitari (medagliettati), sull'antimilitarismo,

sull'anticapitalismo, dopo l'espulsione americana ritornato

in Italia, rifinì al confino per la sua opposizione al

fascismo.

Non nascose la sua vicinanza solidale a diversi compagni che

praticavano, l'azione diretta, e la propaganda col fatto, egli

vedeva questo fenomeno come un evento naturale che paragonava

al fulmine od a meteore,ed anche qui ci ha lasciato innumerevoli

racconti su compagni e resoconti processuali, come le memorie

di Clement Duval e Faccia a faccia col nemico.

Termino con una citazione di Ugo Fedeli: “la vita di Galleani

rimane uno specchio nel quale molti giovani e non più

dovrebbero specchiarsi, le sue idee un pungolo per meglio approfondire

lo studio dei problemi sociali per ricercare le forme e i mezzi

migliori e più atti a formare gli uomini che dovrebbero

vivere nella vita da lui pensata e propagandata, libera e feconda

di lavoro”.

Vittorio Lorengo

Brescia

P.S. Riporto qui gli ultimi, libri in ordine di tempo, ancora

accessibili d'acquisto.

Faccia a faccia col nemico, Galzerano Editore

Memorie autobiografiche di Clement Duval, Ediz. Kaos

Luigi Galleani, Alcuni articoli da cronaca sovversiva,

Archivio Fam. Berneri-Chessa

Ugo Fedeli - Luigi Galleani Quarant'anni di lotte rivoluzionarie,

Edizioni Centolibri

In ordine sparso, Edizioni Gratis.

NoMuos/Un viaggio indimenticabile

NoMuos/Un viaggio indimenticabile

A maggio di due anni fa sono entrata a far parte del comitato

di base NoMuos di Ragusa, ed è iniziato quello che io

voglio paragonare a un viaggio.

Non di quelli delle agenzie con un programma pianificato e privo

di stress o brutte sorprese ma più simile a quello di

un gruppo di naufraghi che si trovano di fronte a una situazione

nuova dove imparano a conoscersi, a fidarsi e a poter contare

l'uno sull'altro.

Un viaggio dove al posto delle insidie della natura si ritrovano

ad affrontare lo sfacelo delle istituzioni, la finta democrazia,

la falsità dei politici, la freddezza e la brutalità

delle forze dell'ordine e l'atteggiamento di passività

o di derisione della gente che si trovano davanti. In questo

percorso provano momenti di entusiasmo, euforia, allegria alternati

a momenti di amarezza, senso di sconfitta, paura e delusione.

Nonostante ciò il gruppo continua ad andare avanti sul

sentiero che reputa sia quello giusto, con orgoglio e determinazione

va verso la meta convinto che ciò potrà cambiare

il presente, migliorare il futuro e riscattare le brutture del

passato.

Questa è la sintesi di ciò che per me è

l'esperienza da attivista NoMuos, difficile ma appassionante,

di arricchimento storico-culturale, politico, sociale ma anche

di crescita interiore.

Comunque andrà a finire e ovunque ci ritroveremo nell'ultima

tappa resterà la convinzione che si sia trattato di un

viaggio fondamentale e indimenticabile.

Clara Cutraro

Ragusa

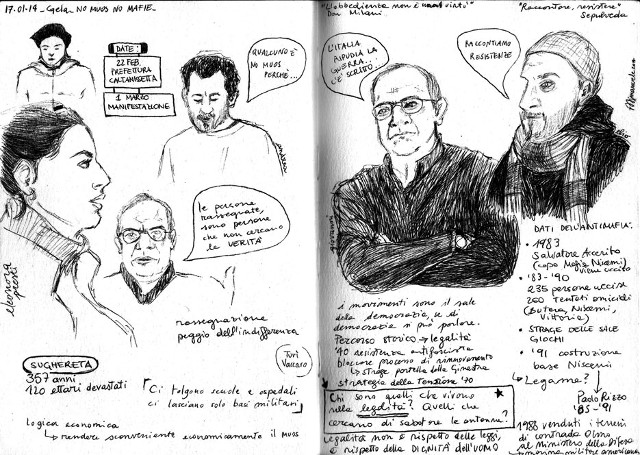

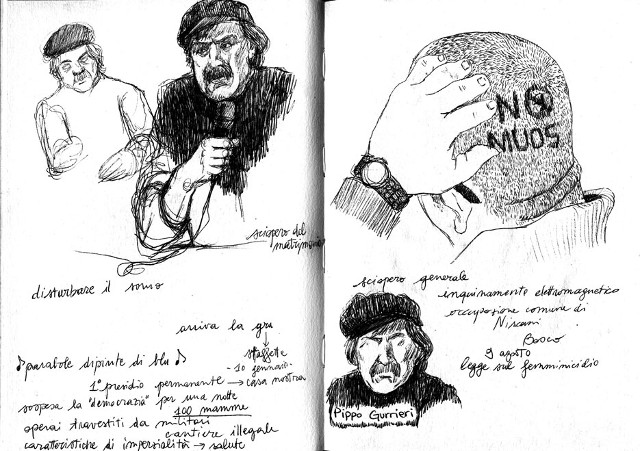

Ragusa/Disegni e parole

Ragusa/Disegni e parole

Venerdì

11 aprile scorso, a Ragusa, presso la Bottega dei Popoli,

si è ricordato il secondo compleanno del Comitato

di base NoMuos del capoluogo siciliano. Tra le numerose

testimonianze che hanno arricchito l'incontro, pubblichiamo

qui accanto quella di Clara Cutraro. E la accompagnamo,

in queste due pagine con alcuni disegni presi dal quaderno

di appunti di un'altra giovane partecipante al movimento,

Francesca Dimanuele.

|

Bella Ciao, gli anarchici e la Resistenza

Bella Ciao, gli anarchici e la Resistenza

Buongiorno, riporto con copia-incolla parte di un articolo

del “Fatto Quotidiano”:

Prima il divieto di cantare Bella Ciao durante la cerimonia

commemorativa per il 25 aprile “per motivi di ordine pubblico”,

poi la retromarcia. E' stata la giornata difficile del prefetto

di Pordenone Pierfrancesco Galante che dopo ore di polemiche

ha diffuso un'ultima nota che precisa che “a chiarimento

delle argomentazioni emerse in sede di comitato provinciale

per l'ordine e la sicurezza pubblica si precisa che non vi sono

motivi ostativi all'esecuzione della canzone Bella ciao”.

In realtà inizialmente proprio il Cosp aveva preso la

decisione per motivi di ordine pubblico legati alla possibile

presenza in piazza di gruppi anarchici che, dal 2006 in poi,

avevano dato vita ad azioni di disturbo delle manifestazioni

ufficiali, prendendo di mira in particolare esponenti dell'amministrazione

provinciale. La famosa canzone della Resistenza sarà,

quindi, eseguita dalla Banda unicamente durante il corteo cittadino.

Vengo al dunque; a parte la cazzata di proibire una canzone

(per ordine pubblico) durante una manifestazione, la cosa che

mi ha maggiormente colpito è stata la giustificazione,

cioè il fatto che a dare vita ad azioni di disturbo siano

dei gruppi anarchici.

A parte la canzone, non ho mai saputo che gli anarchici fossero

contrari alla resistenza. Potete darmi delucidazioni in merito?

Angelo Manzoni

Gli anarchici non sono e non possono essere contro la Resistenza,

visto che vi hanno partecipato fin dall'inizio. Come abbiamo

contribuito a ricordare sul penultimo numero di “A”

(388 - aprile 2014) pubblicando un lungo dossier

proprio su “gli anarchici contro il fascismo”.

Dormono

Dormono

tra una veglia e l'altra.

Dormono poco

perché vegliare è necessario al vivere

ed incerto è il passo

di quelli che s'aspettano la resa.

Dormono

ma il corpo percepisce

la vibrazione sorda

della paura e della tracotanza.

Dormono

sognando braccia tenere

e non spari e comandi

ed un sorriso modifica la bocca

quasi fossero ancora

bambini da svezzare.

Dormono

sulla terra prima che sia sottratta

e li unisce il respiro della vita

fin che vita sarà...

Non li ho invitati – non li conoscevo –

ma sono qua seduti alla mia tavola.

A volte scoppia un riso

che pare una granata

ed è senso fraterno in vita e in morte.

Vengono dal novecento,

dalle scalze utopie,

dalle scelte pagate fino in fondo.

Bevono grappa e fumano

tabacco amaro e scuro – ombre soltanto

a ricordare ai vivi

il senso dell'umana appartenenza.

Gianni Milano

Torino |

| I

nostri fondi neri

|

Sottoscrizioni. Massimiliano Paccagnella

(Torino) 100,00; Libreria San Benedetto (Genova Sestri

Ponente) 13,40; Albino Trucano (Borgiallo –

To) 10,00; Davide Schifano (Caltanissetta) 50,00;

Domenico Bevacqua (Leinì – To) 50,00;

Davide Foschi (Gambettola – Fc) 10,00; Gelateria

Popolare (Torino) 20,00; Aurora e Paolo (Milano) ricordando

Umberto Marzocchi e Alfonso Failla, 500,00; Giancarlo

Nocini (San Giovanni Valdarno – Ar) 10,00; Roberto

Palladini (Nettuno – Rm) 20,00; Paolo Guaitani

(San Giuliano Milanese – Mi) 10,00; Edo Bodio

(Condino – Tn) 10,00.; Daniele Romagnoli (Sant'Olcese

– Ge) 4,00; Natale Musarra (Piano Tavola –

Ct) 40,00; Amalia Cinzia Cislaghi (Robecco sul Naviglio

– Mi) 40,00; Andrea Zen, 20,00; Daniele Romagnoli

(Genova) 6,00; Davide Turcato (Vancouver – Canada)

100,00; Diego Giachetti (Torino) 40,00; Società

dei Libertari (Ragusa) 220,00; Francesco Pavia (Torino)

10,00; Diego Razzitti (Angolo Terme – Bs) 15,00;

Unicobas (Roma) 50,00; Gianfranco Manfredi (Gordona

– So) 100,00; Gianni Ricchini (Verbania) 10,00;

Leonardo Muggeo (Canosa di Puglia – Bt) 10,00;

Laura Villa (sc Helmond – Olanda) 20,00; Salvatore

Circolo (Marino – Ro) 10,00. Totale €

1.498,40.

Abbonamenti sostenitori. (quando non altrimenti

specificato, trattasi di euro 100,00). Margherita

e Giulio Canziani (Castano Primo – Va); Alberto

Carassale (La Spezia); Beppe Chierici (Todi –

Pg); Enzo Boeri (Vignate – Mi) 200,00 Donata

Martegani (Milano); Enrico Maltini (Milano); Franco

Vite (Monticello Amiata – Gr); Enrico Camenzind

(Pontassieve – Fi); Daniele Andreoli (Pisa);

Fabio Zanavella (Verona); Sergio Santoni (Monte San

Vito – An); Maurizio Frongia (Busachi –

Or); Enrico Calandri (Roma); Lorenzo Brivio (Besana

Brianza – Mb); Gruppo CAOS - Centro A Ordine

Sparso (Genova). Totale € 1.600,00.

|

|