|

antifascismo

anarchico antifascismo

anarchico

Dagli

articoli pubblicati nelle pagine 5-12 di questo numero della

rivista si può avere una idea di come gli anarchici abbiano

inteso e condotto la lotta contro il fascismo, dal suo nascere

alla sua caduta. Dalle vicende dei giovani anarchici Marini

di Salerno (cf., sempre su questo numero, gli articoli di pag.3

e 4) e Gaviglio di Vercelli, si può vedere che la combattività

degli anarchici nei confronti delle carogne squadriste non è

solo ricordo d'altri tempi. Il primo ha mandato un teppista

di Almirante al cimitero, il secondo ne ha mandato un altro

all'ospedale.

Quello che è necessariamente mutato rispetto a cinquant'anni

fa è l'importanza attribuita al fascismo e dunque alla

lotta contro di esso. Allora, giustamente, gli anarchici si

opposero al fascismo con tutte le loro forze e con tutto il

loro coraggio, perché vedevano in esso il principale

nemico tattico, perché avevano compreso la sua funzione

controrivoluzionaria. L'avevano addirittura prevista, questa

funzione. Malatesta, nel '20, esortando gli operai a non disarmare

e a non lasciare le fabbriche occupate li ammoniva che avrebbero

pagato molto cara la paura fatta alla borghesia. Il fascismo

infatti negli anni '20 espresse in modo ferocemente efficiente

la risposta impaurita dei padroni alla rivoluzione mancata del

primo dopoguerra (mancata per il tradimento vergognoso di socialisti

e della C.G.L.). La paura era stata grande e grande doveva essere

il giro di vite restauratore dell'“ordine”: il fascismo

appunto.

Oggi la cosiddetta “svolta reazionaria” risponde

ad una piccola paura dei padroni, all'exploit extraparlamentare

degli studenti ed al risveglio extra-sindacale di alcuni settori

operai ed infatti sono bastati un Andreotti ed un centro destra.

Né è prevedibile un ulteriore spostamento a destra

dell'asse politico; anzi, appena l'economia nazionale accennerà

ad uscire decisamente dalla crisi, probabilmente si avrà

di nuovo uno spostamento “a sinistra”. Il neofascismo

non è e non può essere una prospettiva politica

perseguita altro che da gruppi economici minori e circoscritti

geograficamente. I padroni che contano (nell'industria privata

ed in quella pubblica e mista) vedono i loro interessi validamente

rappresentati dai cosiddetti partiti dell'arco costituzionale.

Oggi dunque il fascismo in Italia non costituisce un reale pericolo,

ma solo un fastidio. I mazzieri del M.S.I. ed i dinamitardi

della destra ultrà svolgono un ruolo para-poliziesco

ausiliario ed occasionale in funzione di provocazione e di terrorismo

spicciolo. Essi sono strumenti non tanto di un rinascente fascismo

quanto della pseudo democrazia dominante. Il M.S.I. - Destra

Nazionale è dunque un falso obiettivo, attaccando il

quale si disperdono forze preziose e si fa il gioco del sistema

che per l'appunto ha interesse a deviare su falsi obiettivi

le tensioni sociali e la combattività delle minoranze

ribelli, che ha interesse a reinventare un “estremismo

di destra” per contrapporlo all'“estremismo di sinistra”

annullandoli algebricamente.

Solo l'affannosa ricerca di temi pubblicitari demagogici può

spiegare il “boom” della tematica anti-missina nella

sinistra extraparlamentare che scimmiotta l'antifascismo parlamentare

di maniera. Gli anarchici non cercano fasulle adesioni “di

massa” sollecitate agitando fantasmi di sicura presa sentimentale

(giustamente e fortunatamente i proletari italiani non hanno

dimenticato l'odio per il fascismo).

Nel trentennale della Resistenza gli anarchici si rifiutano

di unirsi al coro delle trombe antifasciste che con il loro

clamore retorico “democraticista” coprono le dissonanze

dello sfruttamento e dell'oppressione reale di oggi.

Allo stesso modo, per quanto riguarda i miserabili picchiatori

e provocatori neofascisti, gli anarchici non hanno tempo ed

energie da perdere per dare la caccia ai topi di fogna, purché

però non li molestino direttamente. Altrimenti, Salerno

e Vercelli insegnano.

|

| Tornati chi dall'esilio, chi dal confine e dalla galera,

gli anarchici parteciparono attivamente alla resistenza

partigiana

armata contro i nazi-fascisti. Solo in alcune

località

(Carrara, Milano, ecc.) furono costruite formazioni

dichiaratamente

anarchiche, che oltre alla lotta armata

svolsero opera di propaganda

rivoluzionaria |

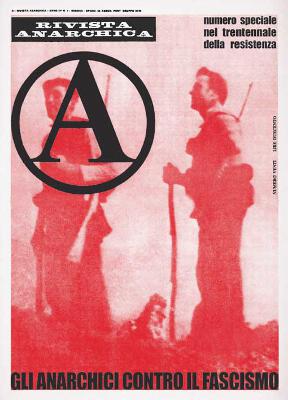

gli anarchici contro il fascismo

Nelle pagine che seguono sono ricordati alcuni episodi della

resistenza opposta dagli anarchici al fascismo, con particolare

riguardo alla lotta contro lo squadrismo delle camicie nere

all'inizio degli anni '20 ed alla resistenza armata contro i

nazifascisti (1943-45). Alcuni episodi, dicevamo: non pretendiamo

infatti in queste poche pagine di fare la storia della resistenza

anarchica al fascismo né di segnalarne tutte le fasi

salienti. Tanto più che noi stessi della redazione ci

troviamo costretti, per ragioni di spazio o per eccessiva frammentarietà,

a non pubblicare tutte le testimonianze e le informazioni che

ci sono giunte da compagni di molte regioni italiane.

Vogliamo sottolineare inoltre che è difficile inquadrare

questi episodi in uno schema storico preciso, per il semplice

motivo che tale storia non è mai stata scritta. Siamo

certi comunque che scavando accuratamente nel passato, ricercando

documenti e pubblicazioni dell'epoca raccogliendo altre preziose

testimonianze di chi allora visse e combatté contro il

fascismo, sarebbe possibile riportare alla luce altri episodi

di lotta, altre figure di compagni. Il nostro scopo è

semplicemente quello di contribuire a rompere quel “muro

del silenzio” che circonda la partecipazione degli anarchici

a quella lotta antifascista che la falsa retorica della Repubblica

Conciliare vorrebbe attribuire solo alle forze rappresentate

in Parlamento.

Nel '20 gli anarchici in Italia erano una forza rivoluzionaria

con cui si dovevano fare i conti, una forza con cui dovevano

fare i conti padroni, governo e fascisti. Essi avevano un quotidiano,

Umanità Nova, che tirava cinquantamila copie e

numerosi periodici. L'U.S.I., il sindacato rivoluzionario influenzato

dagli anarchici (segretario ne era l'anarchico Armando Borghi),

contava centinaia di migliaia di iscritti.

Dopo il fallimento dell'occupazione delle fabbriche, gli anarchici

riconoscendo nel fascismo la “contro-rivoluzione preventiva”

(come la definì bene Luigi Fabbri) con cui i padroni

avrebbero cercato di impedire il ripetersi di una situazione

pre-rivoluzionaria, gettarono tutte le loro energie nella mischia

contro il giovane ma già robusto figlio bastardo del

capitalismo. La volontà ed il coraggio degli anarchici

non potevano però bastare di fronte allo squadrismo,

potentemente dotato di mezzi e di armi e spalleggiato dagli

organi repressivi dello stato. Tanto più che anarchici

ed anarcosindacalisti erano presenti in modo determinante solo

in alcune località ed in alcuni settori produttivi. Soltanto

una analoga scelta di scontro frontale da parte del Partito

Socialista e della Confederazione Generale del Lavoro avrebbe

potuto fermare il fascismo.

il

disfattismo riformista

Purtroppo la politica disfattista, capitolarda del Partito e

del sindacato riformisti, che già aveva ostacolato lo

sviluppo rivoluzionario e dunque contribuito al fallimento dell'occupazione

delle fabbriche, seminò confusione ed incertezza nel

movimento operaio in un momento che già era per molti

aspetti di riflusso delle lotte. E questo proprio di fronte

al moltiplicarsi ed aggravarsi delle violenze fasciste, soprattutto

dopo il '21.

Ovunque in Italia le squadracce di Mussolini assaltavano le

sedi politiche, le redazioni, i militanti più attivi,

tutto quanto “puzzasse” di “sovversivo”.

Lo stato liberale fu diretto complice sia delle attività

criminali sia dell'intera strategia politica del fascismo nella

comune lotta contro la combattività dei lavoratori.

Pur essendo essi stessi vittime delle violenze squadriste, i

socialisti si limitarono a denunciare le “illegalità”

fasciste, senza dedicare tutte le loro energie alla lotta popolare

rivoluzionaria contro il terrorismo padronale. Non solo, ma

il PSI giunse al punto di stipulare con i fascisti un Patto

di Pacificazione (agosto 1921) che contribuì a disarmare

il movimento operaio sia psicologicamente sia materialmente,

nel momento stesso in cui si intensificavano le violenze squadriste

(che continuarono a crescere... in barba al patto!).

Quello che ci interessa sottolineare è che, mentre i

vertici politici sindacali invitavano alla “calma”

e alla non violenza, furono gli stessi lavoratori, organizzatisi

autonomamente, a dare alcune storiche lezioni ai fascisti. Le

insurrezioni di Sarzana (luglio '21) e di Parma (agosto '22)

sono due esempi della validità della linea politica sostenuta

dagli anarchici, allora, sulla stampa e nelle lotte: contro

il disfattismo delle burocrazie riformiste, gli anarchici sostenevano

infatti l'urgente necessità di battere con la lotta il

movimento fascista, stimolando la combattività dei lavoratori.

Coerentemente con questo programma gli anarchici si batterono

sino in fondo senza quei tentennamenti e quella ricerca di compromessi

che caratterizzarono l'attività dei socialisti. Significativa

al riguardo la differente posizione assunta da socialisti e

comunisti da una parte ed anarchici dall'altra, di fronte al

movimento degli Arditi del Popolo.

|

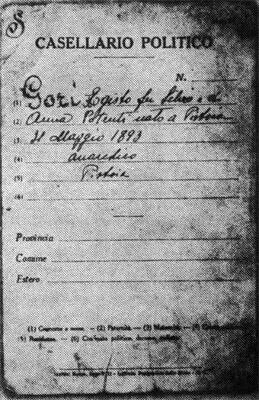

| 1933 – un foglio del Bollettino delle ricerche

dei

sovversivi: i primi due in alto sono

gli anarchici Bonora e

Baldi. Quasi

presagendo il fenomeno fascista,

gli anarchici

avevano invitato gli operai

a non mollare durante l'occupazione

delle fabbriche (settembre 1920),

poiché la grande paura

fatta passare

alle classi dominanti sarebbe stata

da loro duramente

pagata.

La «controrivoluzione preventiva»

del fascismo

confermò presto le previsioni

degli anarchici, sbaragliando

in breve

tempo l'intero movimento operaio italiano |

gli

arditi del popolo

Questo movimento, sorto nel 1920 per iniziativa di elementi

eterogenei, si sviluppò rapidamente assumendo caratteristiche

marcatamente antifasciste ed antiborghesi, e fu caratterizzato

da un marcato decentramento autonomo delle organizzazioni locali.

Gli Arditi del Popolo assunsero quindi colorazioni politiche

talvolta differenti da un posto all'altro, ma sempre li accomunò

la coscienza della necessità di organizzare il popolo

per resistere violentemente alla violenza delle camicie nere.

Gli anarchici aderirono entusiasticamente alle formazioni degli

Arditi e spesso ne furono i promotori individualmente o collettivamente;

per restare ai due episodi già accennati basti pensare

che in maggioranza anarchici furono i difensori di Sarzana e

che a Parma, fra le famose barricate erette per resistere agli

assalti delle squadracce di Balbo e Farinacci, ve n'era una

tenuta dagli anarchici.

Completamente diverso fu l'atteggiamento sia dei socialisti

sia dei comunisti (questi ultimi costituitisi in partito nel

gennaio 1921). Nonostante la vasta e spontanea adesione di molti

loro militanti agli Arditi del Popolo, entrambe le burocrazie

partitiche presero le distanze e cercarono di sabotare lo sviluppo

di quel movimento. Gli organi centrali del neonato P.C. d' I.

giunsero al punto di imporre ai propri iscritti di evitare qualsiasi

contatto con gli Arditi, contro i quali fu imbastita anche una

campagna di stampa a base di falsità e di calunnie. Intervistato

pochi mesi fa alla televisione il comunista Umberto Teraccini

ha cercato ancora di giustificare quella scelta politica. E

ancora oggi noi, come già cinquant'anni fa i nostri compagni,

vediamo proprio in quella scelta un esempio tipico della volontà

comunista di subordinare la lotta antifascista alla coincidenza

con le proprie mire di egemonia sul movimento operaio. È

evidente che questa dura critica alla politica dei vertici dei

partiti di sinistra di fronte alle violenze fasciste non coinvolge

i militanti di base, che - anche se su posizioni da noi molto

differenti - dettero il loro contributo di lotta e di sangue

alla lotta contro il fascismo.

Il disfattismo social-riformista ed il settarismo comunista

resero impossibile una opposizione armata generalizzata e perciò

efficace al fascismo ed i singoli episodi di resistenza popolare

non poterono unificarsi in una strategia vincente.

il confino

e l'esilio

Gli anarchici che, in prima fila nella resistenza al fascismo,

s'erano esposti generosamente senza calcoli personali o di partito,

subirono più duramente degli altri antifascisti (in proporzione

alle forze) le violenze squadriste prima e quelle legali poi.

All'incendio delle sedi anarchiche e delle sezioni U.S.I., alle

devastazioni di tipografie e redazioni, agli ammazzamenti, seguirono

i sequestri, gli arresti, il confino.... Ai superstiti, perseguitati,

disoccupati, provocati, spiati, non restava che la via dell'esilio.

Si può dire che nel ventennio fascista ben pochi militanti

anarchici (esclusi gli incarcerati ed i confinati) rimasero

in Italia e quei pochi guardati a vista ed impossibilitati per

lo più anche a svolgere attività clandestina.

Continuano singoli episodi di ribellione a testimoniare, nonostante

tutto, l'indomabilità dello spirito libertario. Bastano

alcuni esempi.

Il 21 ottobre 1928, l'anarchico Pasquale Bulzamini, a Viareggio,

mentre rincasa, viene aggredito da un gruppo di fascisti e ferocemente

bastonato. In un caffè, aveva poco prima deplorato la

fucilazione dell'antifascista Della Maggiora. Muore tre giorni

dopo, all'ospedale.

Il 7 ottobre 1930, il compagno Giovanni Covolcoli spara contro

il Podestà e il segretario del suo paese - Villasanta

(Milano) - che lo hanno a lungo perseguitato fino a farlo internare

nel manicomio. Riconosciuto sano di mente e rilasciato in libertà,

ha voluto vendicarsi contro i suoi tenaci persecutori.

Nell'aprile del 1931, a La Spezia, il giovane anarchico Doro

Raspolini spara alcuni colpi di rivoltella contro l'industriale

fascista De Biasi per vendicarsi contro uno dei maggiori responsabili

dell'assassinio di suo padre, Dante, attivo anarchico, massacrato

nel 1921 a Sarzana colpito da innumerevoli revolverate e da

21 colpi di pugnale e quindi - legato ancor prima che morisse

ad un'automobile - era stato così trascinato per diversi

chilometri). Doro Raspolini muore nelle carceri di Sarzana in

conseguenza delle sofferenze e torture inflittegli dai fascisti.

Il 16 aprile 1931, i compagni Schicchi, Renda e Gramignano vengono

condannati dal Tribunale Speciale, a Roma, rispettivamente ad

anni 10, 8 e 6 di reclusione. Erano imputati di essere rientrati

dall'estero per svolgere attività contro il fascismo.

la

resistenza

Il '43 vede dunque gli anarchici della generazione pre-fascista

sparsi tra esilio, confino e galere. Poche tracce sono rimaste

dell'influenza anarchica ed anarco-sindacalista. I pochi militanti

liberi dapprima e gli ex confinati poi riprendono con immutato

vigore i loro posti di combattimento, chi nella lotta armata,

chi nell'organizzazione della resistenza operaia, chi nella

propaganda clandestina al nord e semi-clandestina al sud, nelle

zone “liberate” (si fa per dire), dove gli alleati

non concedono la libertà di stampa agli anarchici, preoccupati

(giustamente dal loro punto di vista) che la lotta antitedesca

ed antifascista potesse diventare rivoluzione sociale.

Per quanto riguarda la partecipazione degli anarchici alla lotta

armata partigiana, essa avvenne per lo più all'interno

di formazioni politicamente miste. Solo in quelle poche località

in cui la presenza di anarchici e simpatizzanti era nonostante

tutto sufficientemente numerosa, i compagni organizzarono formazioni

proprie, inquadrate però anch'esse, spesso a seconda

della situazione locale, nelle divisioni Garibaldi (controllate

dai comunisti), Matteotti (socialisti) e Giustizia

e Libertà (espressione dei “liberal-socialisti”

del Partito d'Azione).

La mancata autonomia (che quasi sempre, dati i rapporti di forza,

significò dipendenza) dalle formazioni partigiane partitiche

fu dovuta non solo alla quasi generale esiguità numerica

del superstite movimento anarchico, ma anche al fatto che gli

alleati si rifiutavano (sempre giustamente, dal loro punto di

vista) di rifornire di armi e munizioni le formazioni anarchiche.

In questo contesto il valore e spesso l'estremo sacrificio di

tanti anarchici furono sfruttati da altre forze politiche e

poterono così servire ben poco alla radicalizzazione

rivoluzionaria del movimento partigiano. Scarsa risultò

in definitiva l'influenza politica anarchica nella Resistenza,

che venne incanalata dai partigiani ufficiali (dai liberali

ai comunisti) verso quella squallida restaurazione “democratica

borghese” che è ancor oggi sotto i nostri occhi.

|

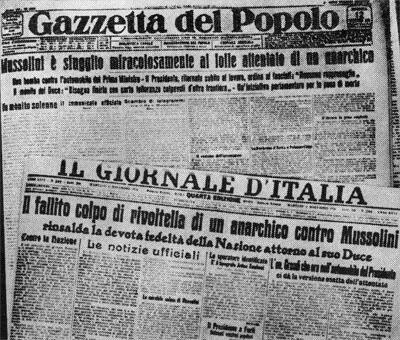

Gli

attentati a Mussolini

La

lotta al fascismo, come abbiamo visto, si risolveva molte

volte in azioni individuali, azioni pagate con la vita.

Ricordiamo qui brevemente i tre nostri eroici compagni:

Gino Lucetti, Angelo Sbardellotto e Michele Schirru. Essi

tentarono la via individuale per giustiziare quel maiale

di Mussolini, ma sfortunatamente non ci riuscirono.

Il primo tentativo (1926) non riuscì proprio

per sfortuna (la bomba di Lucetti finì oltre la

macchina del boia); Lucetti fu processato con i complici

(anch'esse anarchici) Stefano Vatteroni e Leonardo Sorio:

Lucetti fu condannato a trent'anni, gli altri a sette

e sedici anni. Gli altri due tentativi purtroppo non ebbero

nemmeno esecuzione pratica per l'arresto preventivo sia

di Schirru (1931) che di Sbardellotto (1932). Questi ultimi

due dopo un processo sommario furono entrambi fucilati.

La sorte di Lucetti fu anch'essa tragica: liberato

nel 1943, dopo la caduta del fascismo, morì sotto

un bombardamento appena uscito dal carcere!

Particolarmente significativo il “Testamento”

di Michele Schirru, in cui l'anarchico sardo racconta

la sua maturazione politica e spiega le ragioni di ordine

morale e politico che l'hanno convinto della necessità

di eliminare il “duce”.

|

I cavalieri erranti

La

diaspora dell'esilio non ferma la lotta antifascista

Primissimo pensiero degli anarchici nell'esilio fu la stampa

per continuare anche dall'estero gli attacchi al regime fascista.

Il I maggio del '23 esce a Parigi “La voce del profugo”,

ed il 3 giugno il quindicinale “Il profugo”.

Cominciarono intanto le provocazioni criminali dei fascisti:

il 3 settembre a Parigi il giovane anarchico Mario Castagna

viene aggredito da una banda di fascisti e nella colluttazione

contro i suoi aggressori ne uccide uno.

Pochi mesi dopo, il 20 febbraio 1924, il giovane anarchico Ernesto

Bonomini uccide, in un ristorante di Parigi, con alcuni colpi

di rivoltella, il gerarca fascista Nicola Bonservizi, segretario

dei fasci all'estero, corrispondente del “Popolo d'Italia”

e redattore del giornale fascista di Parigi “L'Italie

Nouvelle”. Il nostro compagno dichiarerà di aver

voluto protestare contro i delitti impuniti dei fascisti e dei

loro complici. Verrà condannato a otto anni di galera.

Un altro giornale vedrà la luce il Primo Maggio, sempre

a Parigi, a cura di compagni italiani: “L'Iconoclasta”;

inoltre sempre in quell'anno alcuni anarchici danno vita ad

un giornale clandestino intitolato “Compagno, ascolta!”

dove vengono date indicazioni per una lotta energica e spietata,

nell'eventualità di una insurrezione in Italia.

Dopo pochi giorni dal delitto Matteotti si costituisce a Parigi

un comitato animato dagli anarchici e che darà vita in

seguito ad un'altro giornale dal titolo “Campane a stormo”,

la cui redazione verrà affidata al compagno Alberto Meschi.

Per il delitto Matteotti gli anarchici italiani in Francia danno

inizio anche ad una campagna nazionale generale che culmina

nella distribuzione di migliaia e migliaia di volantini in cui

vengono denunciati i crimini dei fasci (luglio 1924).

Durante l'anno 1925 gli anarchici italiani continuano la loro

attività antifascista, mentre prosegue la pubblicazione

di giornali e riviste; basterà qui ricordare “La

tempra” e “Il monito”.

In questi anni le persecuzioni, le privazioni di ogni genere,

le più vili angherie nei confronti degli anarchici continuano

da parte di agenti fascisti in Francia.

Comunque essi non si piegarono. Proprio in quei giorni (11 ottobre

1927) Luigi Fabbri, insegnante, dopo essersi rifiutato di prestare

giuramento al fascismo ed essere riuscito a rifugiarsi in Francia,

pubblica a Parigi, con Berneri e Gobbi, il giornale “Lotta

umana”.

Continuano intanto le persecuzioni e gli arresti e le espulsioni.

Nel marzo del 1928 a Parigi viene arrestato il compagno Pietro

Bruzzi; altri due compagni Carlotti e Centrone (che morirà

valorosamente in Spagna) vengono prima arrestati e dopo espulsi.

La risposta il più delle volte è opera di coraggiosi

militanti che agiscono sempre in via individuale. Il 22 agosto

a Saint-Raphael (Francia) il console, noto fascista, marchese

Di Mauro viene fatto segno di un attentato. Pochi mesi dopo,

l'8 novembre, il giovane anarchico Angelo Bartolomei, con un

colpo di rivoltella, uccide il prete fascista don Cesare Cavaradossi.

Questi, vice Console, gli aveva proposto, per evitare l'espulsione

dalla Francia, di tradire i compagni e di diventare suo confidente.

Il Bartolomei riesce a fuggire da Nancy e a rifugiarsi in Belgio,

dove però verrà arrestato nel gennaio del 1929.

Anche in altri paesi gli anarchici italiani continuano a subire

persecuzioni ed arresti per la loro attività antifascista.

Nel luglio del 1928 in Belgio l'anarchico Gasperini ricorre

allo sciopero della fame per ribellarsi all'estradizione chiesta

dal governo italiano (aveva ferito assieme ad altri compagni,

alcuni fascisti nel 1921). Il governo belga concederà

invece l'estradizione del compagno Carlo Locati.

L'espulsione è una sorte che colpirà moltissimi

compagni. Infatti pochi mesi dopo, il 13 agosto, a Liegi, il

compagno Gigi Damiani viene prima arrestato e poi espulso (Tunisia).

A questa ondata di persecuzioni che vede gli anarchici italiani

colpiti sempre in prima fila, il movimento cerca di rispondere

come può.

Ormai, però, diventa difficile anche la pura sopravvivenza,

per le continue espulsioni che colpiscono chiunque faccia una

energica attività antifascista: nel gennaio del '29 i

compagni Gobbi, Berneri, Fabbri e Fedeli, in seguito alle forti

pressioni del governo italiano, vengono arrestati a Parigi e

condotti alla frontiera con il Belgio. È questo l'inizio

della Odissea di Berneri e di tanti altri compagni. Arrestati

in una parte ed espulsi, non resta che cambiar nome e attività,

attraverso la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, la Svizzera,

sempre braccati e senza posa.

Nel settembre del 1929 a Saarbrucken (Germania) il giovane anarchico

Enrico Manzoli (Morano), aggredito da un gruppo di fascisti

appartenenti ai “caschi di acciaio”, si difende

e ne uccide uno. Altri anarchici, però, cadranno sotto

i colpi dei fascisti: nel gennaio del 1930, a Nizza, è

ucciso da un ex-carabiniere il compagno Vittorio Diana, a causa

del suo intransigente atteggiamento in occasione delle manifestazioni

fasciste per l'inaugurazione di un gagliardetto. Pochi mesi

prima era morto in seguito ai patimenti e privazioni, presso

Parigi il giovane anarchico Malaspina, braccato senza posa dalle

polizie di vari paesi. Era stato imputato di aver lanciato una

bomba contro la Casa del fascio di Juan-les-pins. Assolto per

insufficienza di prove, era stato in prigione e più volte

torturato.

Il 1929 vede gli anarchici ancora in prima fila nella lotta

al fascismo, anche se tale lotta è affidata, data la

scarsità pressoché totale di mezzi, alla sola

volontà e al solo coraggio. Nel giugno del 1929 i compagni

raccolti attorno alla redazione della rivista “Lotta Anarchica”,

fanno arrivare in Italia, clandestinamente, un giornale di piccolo

formato e stampato su carta velina.

Si tenta anche di passare all'azione: nell'agosto dello stesso

anno l'anarchico Paolo Schicchi (compie in quell'anno 65 anni!)

si imbarca dalla Francia e poi Tunisia per la Sicilia, dove

vuole suscitare con il proprio esempio, un movimento di ribellione

contro il fascismo; ma al suo arrivo a Palermo viene immediatamente

arrestato assieme al compagno Gramignano. Vennero condannati

rispettivamente a 10 e a 6 anni di galera. Il compagno Renda,

anch'egli partecipante all'impresa venne condannato a 8 anni.

Nel gennaio del 1921 a Parigi si tiene un convegno di anarchici

per intensificare la lotta clandestina in Italia, lotta che

porterà molti compagni ad essere arrestati e deportati

al confino. Questo non impedì di continuare a spedire

materiale in Italia portato da vari compagni. Gli anarchici

comunque in quegli anni collaborarono anche con altre formazioni

antifasciste, soprattutto con “Giustizia e Libertà”,

senza interrompere la serie di continue azioni individuali.

Anche in America gli anarchici svilupparono una forte attività

antifascista. Già il 16 giugno del '23 il governo fascista

premeva su quello americano per far chiudere il foglio anarchico

“l'Adunata dei Refrattari”. La risposta degli anarchici

non si fece attendere: il 24 novembre scoppia una bomba al consolato

italiano mandandolo completamente in rovina. Tutto l'anno 1924

segna una serie continua di manifestazioni antifasciste organizzate

ed animate dagli anarchici. A Cuba, per esempio; gli anarchici

organizzarono uno sciopero generale in occasione dell'arrivo

di una nave italiana (27 settembre 1924).

Non si contano le provocazioni fasciste di quegli anni, sebbene

il più delle volte i fascisti ricevano delle lezioni

durissime, come nel caso di una provocazione fascista ad un

comizio anarchico (16 agosto 1925) a New York. Certo gli anarchici,

sebbene pochi e sempre perseguitati e soprattutto senza nessun

appoggio esterno, furono in quegli anni una spina non indifferente

per il governo americano. Non passava giorno che alle provocazioni

fasciste, appoggiate e protette certe volte, dalle autorità

americane, gli anarchici non rispondessero per le rime. Il '26

e '27 sono due anni infuocati per il movimento anarchico negli

Stati Uniti. Infatti, in quegli anni, alla protesta contro il

fascismo, si assomma la protesta contro la criminale persecuzione

di Sacco e Vanzetti.

È praticamente impossibile enumerare qui tutte le manifestazioni,

gli attentati, e gli scontri sia contro le autorità americane

che contro i fascisti. Sono gli anni in cui gli anarchici venivano

presi molte volte a pistolettate sulla pubblica via, sia da

poliziotti americani che da agenti fascisti.

Anche negli anni seguenti, fino al '36, continuarono da parte

degli anarchici manifestazioni e attività antifasciste

che culminarono in arresti e deportazioni in Italia. Molti compagni,

come Armando Borghi, vissero lunghi anni clandestinamente, a

causa di tali persecuzioni. Altri, sfuggiti miracolosamente

a tante peripezie, morirono poi valorosamente in Spagna, o fatti

prigionieri, vennero poi deportati in Italia.

Coatti e baldi

Fieramente

ribelli anche al confino

|

| Ustica, 1927: I confinati anarchici (in una foto scattata

dal dirigente comunista Amadeo Bordiga, anch'egli confinato).

Al confino gli anarchici (alcune centinaia) furono il secondo

gruppo politico dopo i comunisti per numero, e furono gli

organizzatori

di tutte le proteste contro i soprusi delle autorità |

L'8 novembre 1926 fu pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”

il decreto che istituiva il “Tribunale Speciale per la

difesa dello Stato” e le “Commissioni provinciali

per l'assegnazione al Confino di Polizia”. Ma fin da prima

di quel decreto molti anarchici furono relegati su quelle isole

sperdute nel Mediterraneo che già erano state utilizzate

alla fine del secolo scorso per tenervi raccolti (ed isolati

dal mondo esterno) i sovversivi.

Al confino, gli anarchici costituirono sempre un gruppo compatto

e battagliero, e seppero combattere la dittatura fascista anche

in quelle dure condizioni. Basti pensare alle condanne al carcere

subite da 152 confinati politici che nel 1933 organizzarono

a Ponza le proteste contro i continui soprusi della direzione

della Colonia; numerosi fra questi condannati gli anarchici

(Failla, Grossuti, Bidoli, Dettori, ecc.). L'anno successivo

l'anarchico Messinese, confinato ad Ustica, prese a schiaffi

il direttore della Colonia che voleva obbligarlo a fare il saluto

romano. La ribellione contro simili soprusi si estese progressivamente

ad altre isole, in particolare a Ventotene ed a Tremiti, portando

a nuove condanne contro compagni nostri.

Uniti da stretti vincoli di solidarietà, gli anarchici

riuscirono a far giungere e circolare clandestinamente fra i

compagni alcuni testi anarchici e sostennero nel contempo vivaci

polemiche con gli altri confinati. Particolarmente tesi furono

sempre i rapporti fra confinati comunisti ed anarchici poiché

i primi, ligi alle direttive politiche provenienti dal Partito

e da Mosca, fecero sempre di tutto per ostacolare l'attività

politica dei libertari. Ad acutizzare questa polemica giunsero,

a partire dal 1936, le notizie dal fronte spagnolo, che, seppur

senza precisione, riferivano di scontri armati fra anarchici

e stalinisti.

Ribelli ad ogni autorità, gli anarchici tennero costantemente

un comportamento fiero e deciso, e furono sempre ritenuti i

più pericolosi e sediziosi dalle autorità del

confino; questa pessima (e meritata) fama presso le alte gerarchie

fasciste fu causa di nuove persecuzioni e condanne e spesso

dell'allungamento della pena di confino senza neppure una parvenza

di processo. Accadde così che alcuni compagni, pur condannati

inizialmente a pochi anni, dovettero restare sulle isole fino

al 1943, quando, con la caduta del fascismo in luglio, esse

furono “smobilitate”.

Significativa al riguardo la liquidazione del confino di Ventotene,

dov'era stato concentrato un numero elevato di anarchici. Quando

giunse la notizia della caduta del fascismo i primi ad esser

liberati furono i militanti di “Giustizia e Libertà”,

cattolici, repubblicani e testimoni di Geova; per cui in un

primo tempo rimasero a Ventotene solo comunisti, socialisti

ed anarchici. Quando però il maresciallo Badoglio chiamò

al governo Roveda per i comunisti e Buozzi per i socialisti,

questi pretesero ed ottennero la liberazione dei carcerati comunisti

e socialisti, trascurando gli anarchici ed i nazionalisti sloveni.

Si ruppe così quel vincolo di solidarietà che,

al di là delle accese polemiche, aveva pur sempre legato

le varie comunità politiche di confinati di fronte al

comune nemico fascista. Nonostante alcuni militanti dei partiti

di sinistra cercassero di rifiutarsi di partire per non lasciar

soli gli anarchici, il grosso dei confinati se ne andò

libero, noncurante di quelli che erano costretti a restare sull'isola.

Gli anarchici, dopo una decina di giorni dalla partenza degli

altri, furono trasportati, per nave e poi in treno, fino al

campo di concentramento di Renicci d'Anghiari (Arezzo). Durante

questo lungo viaggio di trasferimento molti compagni cercarono

di fuggire, eludendo la stretta vigilanza di poliziotti e carabinieri,

ma solo uno riuscì nel suo intento. Appena giunti nel

campo gli anarchici ebbero a scontrarsi con le autorità

e due compagni nostri furono immediatamente segregati in cella;

questo diede l'avvio alle proteste ed alla continua agitazione

degli anarchici (fra i quali ricordiamo Alfonso Failla) che

giunsero a scontrarsi violentemente con le forze dell'ordine

del campo. Successivamente, comunque, alcuni riuscirono a fuggire

ed andarono a costituire le prime bande partigiane delle zone

circostanti. Solo nel settembre le guardie se la squagliarono

ed i compagni lasciarono il campo, appena prima che arrivassero

i tedeschi.

P.F.

Nella rivoluzione spagnola

La notizia che in Spagna era scoppiata la rivolta popolare contro

il “putsch” di Franco fu come lo scoppio di una

bomba, negli ambienti dell'emigrazione antifascista italiana

a Parigi. Gli esuli, da anni costretti a lottare sulla difensiva,

videro subito che in terra di Spagna si osava finalmente dire

chiaramente no al fascismo, e si impugnavano le armi per impedirne

il trionfo.

|

| Spagna, 1936. Anarchici italiani della Colonna Ascaso

nel

cimitero di Huesca, luogo di furibondi combattimenti |

Mentre alcuni compagni partirono immediatamente per andare a

combattere a Barcellona, molti altri si preparavano a partire

e si riunivano frequentemente per decidere il da farsi. Ad un

convegno appositamente indetto, di tutte le forze politiche

antifasciste italiane a Parigi, sia Longo per i comunisti sia

Buozzi per i socialisti dichiararono che i loro partiti erano

disposti ad inviare aiuti sanitari e a dare un appoggio morale

al popolo spagnolo, ma non erano d'accordo per un intervento

armato. Il rappresentante dei repubblicani restò sulle

generali, evitando qualsiasi impegno, per cui gli anarchici

ed il “giellisti” (militanti del movimento “Giustizia

e Libertà”) furono gli unici a sostenere la necessità

di un'immediata partenza per la Spagna. E così fecero.

Il 18 agosto 1936, infatti, meno di un mese dopo l'insurrezione

popolare (19 luglio), partì per il fronte d'Aragona un

primo scaglione di antifascisti italiani, arruolatisi volontariamente

nella sezione italiana della colonna “Ascaso”, organizzata

e formata da militanti anarchici della F.A.I. e anarcosindacalisti

della C.N.T. La maggior parte di questi primi volontari italiani

erano anarchici (un centinaio).

Altri anarchici italiani, giunti in Spagna successivamente,

si aggregarono alla colonna “Durruti” (C.N.T.-F.A.I.),

alla colonna “Tierra y Libertad” (C.N.T.-F.A.I.),

alla colonna “Ortiz” (C.N.T.-F.A.I.) e ad altre

formazioni. Secondo una stima documentata dai registri di arruolamento

della sezione italiana, depositati presso la C.N.T.-F.A.I.,

gli anarchici italiani combattenti in Spagna furono seicentocinquantatre.

|

| Spagna, settembre 1936: anarchici italiani al fronte |

Nei primissimi mesi dell'inizio della rivoluzione moltissimi

compagni italiani furono trascinati da un entusiasmo rivoluzionario

che li portò sempre in prima fila: è in questo

periodo che morirono e rimasero feriti la maggior parte di essi.

Molti compagni feriti ritornarono al fronte a combattere nuovamente.

Questo, per esempio, è il caso del compagno Pio Turroni,

che ferito una prima volta in ottobre ritornò dopo pochi

mesi al fronte, dove rimase nuovamente ferito; rientrò

quindi a Barcellona, dove fu commissario politico per gli italiani,

nella caserma “Spartacus”.

È impossibile qui ricordare anche solo i nomi di tutti,

morti e superstiti. Tra i sopravvissuti ricordiamo in modo particolare,

perché ancor oggi militanti attivi nel movimento anarchico,

oltre a Turroni, Umberto Marzocchi ed Umberto Tommasini.

|

| Barcellona, luglio 1936: miliziano

della C.N.T., l'organizzazione

anarco-sindacalista iberica,

nelle cui «colonne»

combatterono

oltre seicento anarchici italiani |

Gli anarchici italiani mantennero sempre una posizione coerente,

soprattutto di fronte alla contro-rivoluzione comunista, come

nelle giornate del maggio '37 a Barcellona. Non è un

caso che gli stalinisti in quei giorni assassinassero gli anarchici

italiani Camillo Berneri (che redigeva a Barcellona il periodico

in lingua italiana “Guerra di classe”) e Francesco

Barbieri.

Anche di fronte al processo di militarizzazione la loro posizione

intransigentemente rivoluzionaria fu espressa in modo pressoché

unanime. Già il 10 ottobre prima, e il 13 novembre poi,

stilarono rispettivamente due documenti in cui denunciavano

il pericolo di involuzione controrivoluzionaria, se fosse passato,

come poi passò, il processo di militarizzazione (documenti

firmati, per la sezione italiana della colonna “Ascaso”,

da Rabitti, Mioli, Buleghin, Petacchi, Puntoni, Serra, Segata).

Anche se durante le tragiche giornate della controrivoluzione

comunista essi si trovarono in disaccordo con la “dirigenza”

della F.A.I. e della C.N.T. e nonostante avessero ormai compreso

che le sorti della rivoluzione volgevano al peggio, essi continuarono

a combattere e a morire.

Sono circa sessanta gli anarchici italiani morti in Spagna e

centocinquanta i feriti, di cui molti morirono più tardi

a causa delle privazioni sopportate nei campi di concentramento

in Francia.

SARZANA

UNA

RISPOSTA ESEMPLARE ALLE SQUADRE FASCISTE

La presenza di un forte e combattivo movimento operaio, ed

in particolare di molti gruppi anarchici ed anarco-sindacalisti,

fece sì che lo squadrismo fascista assumesse un carattere

violentemente provocatorio ed omicida nell'intera provincia

di La Spezia, così come nel Carrarino.

Il padronato ed i fascisti non potevano sopportare che continuasse

la tradizione di ribellione dei lavoratori, che nella occupazione

delle fabbriche avevano decisamente mostrato il proprio carattere

rivoluzionario; per questo motivo, fin dagli inizi del 1921,

poche settimane cioè dopo il tradimento dei riformisti

e la grave sconfitta dell'occupazione delle fabbriche, i fascisti

tentarono di spadroneggiare, minacciando e colpendo i militanti

rivoluzionari.

Basti ricordare, per esempio, l'assalto fascista alla Camera

del Lavoro di La Spezia (27 febbraio '21), l'uccisione del compagno

Olivieri (28 febbraio), gli incidenti provocati ai suoi funerali

(11 marzo), l'inaugurazione provocatoria del gagliardetto dei

fasci spezzini (11 aprile) e la devastazione da parte dei fascisti

delle due Camere del Lavoro, aderenti rispettivamente alla C.G.L.

ed all'U.S.I. (12 maggio). Ma furono soprattutto le grandi spedizioni

punitive a caratterizzare (qui come altrove) la violenza delle

camicie nere, ed a provocare la decisa rabbiosa risposta popolare;

era ormai abitudine per i fascisti “concentrarsi”

in un centro abitato, assaltarvi le sedi antifasciste, uccidere

gli oppositori più irriducibili, per poi ripartire certi

dell'impunità da parte dello Stato “liberale”.

Il capo riconosciuto di queste squadracce nello spezzino era

Renato Ricci, ex-legionario fiumano e futuro onorevole: fra

le altre imprese, fu lui a guidare personalmente una spedizione

punitiva contro i centri di Pontremoli e di Sarzana (12 giugno).

La reazione popolare antifascista fu allora così decisa

che gli squadristi furono costretti a ripiegare, e le autorità

non poterono fare a meno di arrestare il Ricci e di rinchiuderlo

nelle carceri di Sarzana.

Privati momentaneamente del loro ducetto locale, i fascisti

decisero di cercare di liberarlo, e soprattutto di dare una

storica lezione alla popolazione di Sarzana, scelta come simbolo

della lotta dei “sovversivi” contro la reazione

padronale e fascista. Sarzana, infatti, trovandosi a metà

strada fra La Spezia e Carrara, era un centro particolarmente

importante nelle lotte anarco-sindacaliste e nella propaganda

anarchica, ed inoltre aveva tradizionalmente una giunta comunale

“rossa”, tutte cose queste che la rendevano giustamente

odiata dall'avversario di classe. Gli squadristi, dunque, guidati

da Amerigo Dumini (uno dei più noti criminali fascisti,

futuro correo nell'assassinio del deputato socialista Matteotti),

calarono da molte province della Toscana nelle zone circostanti

Sarzana, preparandosi ad attaccarla in forze. Quando furono

informati che nel paese di Arcola (La Spezia) un loro camerata,

tal Procuranti, era stato ucciso, subito iniziarono la spedizione

punitiva, compiendo violenze ancor prima di entrare in Sarzana:

fra gli altri, fu ucciso un contadino a Santo Stefano Magra

(La Spezia). Giunti a Sarzana, i fascisti si concentrarono alla

stazione ferroviaria per inquadrarsi bene e per sferrare l'attacco;

fu allora che accolsero sparando 7 carabinieri e 4 soldati,

che, comandati dal capitano Jurgens, li volevano consigliare

a desistere dai loro propositi “nel loro stesso interesse”.

|

| Partenza di una squadraccia fascista per una spedizione

punitiva.

La lezione data ai fascisti a Sarzana nel luglio

1921 dalla

popolazione, se generalizzata, avrebbe potuto

fermare il fascismo.

Ma per generalizzare l'esempio

era necessario che il P.S.I.,

il P.C.d'I. e la C.G.L.

gettassero nella lotta armata tutto

il loro peso |

Dopo il breve scontro a fuoco con le forze dell'ordine, i

fascisti si trovarono a dover affrontare l'assalto armato da

parte degli Arditi del Popolo che, organizzati dall'anarchico

Ugo Boccardi detto “Ramella”, dettero per primi

il benvenuto ai fascisti. Ma non furono i soli, poiché

sopraggiunsero presto gli arsenalotti, cioè quei lavoratori

che ogni mattina prendevano il treno da Sarzana a La Spezia

per recarsi a lavorare là all'arsenale. Quel treno quotidiano,

infatti, quella mattina non era partito, nell'attesa del previsto

attacco squadrista; l'intera popolazione partecipò alla

sollevazione contro le camicie nere, che subito ebbero dei morti

e furono costrette a cercar scampo nelle campagne circostanti.

Ma anche qui non trovarono sorte migliore, chè anzi i

contadini (anch'essi perlopiù anarchici, e comunque decisamente

antifascisti) collaborarono con gli Arditi del Popolo alla cattura

degli aggressori, molti dei quali furono uccisi. Si parlò

allora di circa venti fascisti uccisi, e così afferma

anche la storiografia ufficiale, ma da testimonianze pervenuteci

da compagni che erano attivamente presenti risulta che furono

molti di più.

Ad ogni modo resta la realtà della grande vittoria

popolare di Sarzana, che, con la collaborazione degli Arditi

del Popolo prontamente giunti dai centri circostanti, segnò

un duro colpo alla violenta protervia fascista. Basti pensare

che la rabbia per la disfatta subita in Lunigiana portò

i fascisti a vendicarsi contro i “sovversivi” anche

lontano da quei posti, nel vano tentativo di dimenticare la

lezione di Sarzana. La via indicata quel 21 luglio dal popolo

sarzanese, e confermata dalle altre violente resistenze popolari

allo squadrismo fascista (Parma, Civitavecchia, ecc.), era quella

giusta per battere sul nascere la reazione padronale.

Pochi giorni dopo, però, firmando il Patto di Conciliazione

con i fascisti su scala nazionale, i socialisti contribuiranno

a disarmare il popolo, lasciandolo inerme vittima dello squadrismo

fascista. La stessa responsabilità toccherà ai

comunisti, da pochi mesi costituitisi in partito, che preferiranno

ritirare i propri militanti dagli Arditi del Popolo pur di non

collaborare con gli anarchici.

IMOLA

Violenze

fasciste e forte resistenza popolare

Gli anarchici in prima fila

Il 1920 segna la riorganizzazione definitiva degli anarchici

imolesi che danno vita a due folti gruppi: il gruppo giovanile

anarchico e l'U.S.I.

In tutto i giovani che si impegnavano attivamente erano una

ottantina: organizzavano dibattiti, conferenze, comizi e cercavano

di realizzare una stretta unità con i giovani socialisti.

L'attività sindacale era diretta soprattutto verso quelle

categorie come i muratori, gli infermieri, gli imbianchini,

i barbieri, i metallurgici ed i camerieri che non erano seguiti

dalla c.d.l. (aderente alla CGL) impegnata com'era nell'agitazione

agraria e quindi nell'organizzazione delle categorie agricole.

La preparazione rivoluzionaria degli anarchici cresceva ogni

giorno, per cui non si trovarono sprovvisti di fronte al fascismo.

Infatti il 28 ottobre 1920 Dino Grandi, allora giovane avvocato

di Nordano (comune vicino a Imola), poi uno dei più grandi

gerarchi fascisti, subisce un attentato: gli vengono sparati

contro quattro colpi di rivoltella che, (purtroppo) non lo colpiscono.

Si attribuisce il fatto agli anarchici e i socialisti declinano

le loro responsabilità. In effetti gli autori dell'attentato

risultano essere veramente anarchici che, nel momento in cui

il fascismo nascente si appoggia a giovani studenti infiammati

di patriottismo e di spirito reazionario e di odio verso il

socialismo, hanno intuito in Grandi un possibile futuro nemico.

Il 1920 si conclude con il tentativo, da parte dei fascisti

di crearsi le premesse per poter penetrare in Imola, ma fino

al giugno del 1921 i fascisti a Imola non hanno voce in capitolo.

Gli anarchici partecipano, con i giovani socialisti, che poi

passeranno in massa al P.C. d'I., alla formazione delle “guardie

rosse” a cui è affidato il compito di difendere

Imola dalle squadracce provenienti da Bologna. I fascisti infatti

avevano già “assoggettato” Castel S. Pietro

e si servivano di questo comune come base per le incursioni

nei paesi vicini e soprattutto per distruggere il mito di “Imola

rossa” e della combattività degli imolesi, dovuta

alla cinquantennale propaganda anarchica e socialista e al grande

prestigio che aveva avuto Andrea Costa. I fascisti bolognesi

fanno vari tentativi fin dal novembre, sempre sconsigliati però

dalla autorità locale e dagli stessi capi socialisti

perché l'eccezionale livello di mobilitazione del popolo

avrebbe provocato una “carneficina”. Ma il 14 dicembre

una colonna di fascisti in camion tenta di venire a Imola. Il

servizio di informazione scatta immediatamente e tutta la popolazione

armata, chiamata dal campanone comunale che suona a stormo,

scende in piazza. Le cinque squadre di “guardie rosse”

si dispongono nei punti strategici della città e gli

anarchici collocano due mitragliatrici all'ingresso di Imola,

sulla Via Emilia, in modo da prendere i fascisti in un fuoco

incrociato. Anche questa volta i fascisti non vengono, pare

che Romeo Galli, socialista, telefonasse al Sindaco di Ozzano

per pregarlo di dissuaderli. Ma i fascisti avevano intuito quale

era il mezzo più efficace per entrare a Imola: lasciare

che una snervante attesa fiaccasse la difesa degli imolesi.

Così, con l'appoggio dei popolari, fanno le loro prime

apparizioni fino a lanciare un attacco in grande stile. Il 10

aprile, durante una processione organizzata dal Partito Popolare,

arrivano i fascisti provenienti da Castel S. Pietro: l'esercito

e i carabinieri occupano il centro per difendere dal popolo

gli squadristi. Il 28 maggio i fascisti danno l'assalto al Circolo

ritrovo socialista, naturalmente di sera. Un gruppo di essi,

nascosto nell'ombra dei giardini pubblici, si prepara ad attaccare

con pugnali, bombe a mano e rivoltelle. Mentre parte di essi

entrano nel circolo, altri, fuori, sparano all'impazzata per

impedire alla gente di accorrere.

Il bilancio dell'assalto è di sette feriti e la distruzione

di parte delle suppellettili, registri ecc., poste nei locali

in cui aveva sede anche la redazione del settimanale socialista

“La lotta” e la sezione socialista.

La reazione comincia a prendere piede apertamente anche ad Imola,

i capi socialisti fuggono a S. Marino e torneranno solo a settembre,

a bufera momentaneamente passata.

Così la reazione armata fascista colpisce le avanguardie

mentre la massa è disorientata e impaurita.

Il 26 giugno i fascisti con Dino Grandi, Gino Baroncini ecc.

inaugurano il gagliardetto di combattimento sotto gli occhi

soddisfatti della gretta borghesia locale.

I fascisti locali, figure squallide, in alcuni casi addirittura

malati di mente, trovano appoggio negli agrari che li esaltano,

li ubriacano con soldi e vino, e lo stretto collegamento col

gruppo già forte del fascismo bolognese li fa sentire

improvvisamente padroni della piazza quando in 100 contro 1,

protetti dalla polizia, si scagliano contro le avanguardie rivoluzionarie.

I primi ad essere colpiti sono gli anarchici, poi i socialisti

ed infine la reazione si abbatte su tutto il proletariato.

Il 10 luglio vi sono i fatti della Birreria Passetti in cui,

fallito il tentativo di alcuni fascisti di uccidere l'anarchico

Primo Bassi (1892-1972), si costruisce una montatura per accusarlo

della morte del rag. Gardi, estraneo ai fatti e rimasto ucciso

nella sparatoria.

Racconta Primo Bassi: “Il 10 luglio 1921 una squadra di

fascisti Imolesi iniziava le prime azioni di violenza indiscriminata.

Alle ore 10 di sera, incontrato un muratore - tal Campori -

lo colpirono con randellate al capo sino a che, sanguinante,

potè rifugiarsi nella birreria Passetti, in quel momento

affollata di clienti. Fu allora che notai un giovincello che,

battendomi un giunco sulla spalla, mi invitava ad uscire. Accondiscesi,

ma dopo pochi passi nell'ampio cortile fui circondato dalla

squadra che pretese perquisirmi e quando, palpate le tasche,

furono persuasi fossi inerme, iniziarono la bastonatura. Con

una spinta mi aprii il passo verso l'uscita e, guadagnando l'uscita

sotto le percosse, fui raggiunto da una randellata allo zigomo

sinistro che per poco non mi abbattè al suolo. Voltandomi

di scatto fu allora - solo allora - che l'istinto di conservazione

prevalse in me. Il fascista Casella mi era quasi addosso con

l'arma in pugno ed io - già estratta la pistola dalla

cintura dei pantaloni - gli sparai contro colpendolo ad una

gamba. Sparai ancora in aria un colpo e mentre attorno era tutto

una sparatoria fuggii per via Aldovrandi per consegnarmi ai

carabinieri sopraggiunti, ferito da una pallottola di rimbalzo.

Accompagnato in caserma prima ed all'ospedale poi, fui tempestato

di pugni sino a che un infermiere, il socialista Maiolani, non

intervenne a redarguirli. Intanto all'interno della birreria

un cittadino - voluto poi fascista - era stato colpito dal basso

all'alto da un colpo di rivoltella, decedendo. I fascisti si

impadronirono di quel morto ed iniziarono una violenta reazione

contro uomini e cose”.

La stessa sera numerose squadre di fascisti percorrono le vie

della città, sparando all'impazzata con lo scopo di impaurire.

Poi assalgono la sede dell'Unione Sindacale, distruggendo sistematicamente

tutto ciò che trovano: devastano gli uffici delle leghe,

la redazione del giornale anarchico Sorgiamo, il circolo

ritrovo, la ricca biblioteca. Tutto ciò che non si può

dare alle fiamme nel piazzale sottostante è reso completamente

inservibile. Il lunedì continua per le vie di Imola la

caccia al sovversivo.

Viene arrestato il maestro anarchico Ciro Beltrami per aver

sparato all'ex repubblicano Mansueto Cantoni, diventato segretario

del fascio locale. Viene picchiato selvaggiamente coi calci

di moschetto alla schiena, tanto da morire nel 1941 a Bruxelles

in seguito alla tubercolosi, provocata dalle botte fasciste.

Anche il responsabile de “Il Momento”, giornale

della Federazione Prov. Comunista Bolognese e organo della c.d.l.

di Imola, Romeo Romei viene aggredito e, ferito gravemente al

petto con un colpo di rivoltella, lasciato per terra moribondo;

Ugo Masrati, bracciante agricolo anarchico, mentre è

tranquillamente addetto in un'aia come paglierino ai lavori

di trebbiatura, viene assassinato dai fascisti.

Alla tipografia Galeati, pena l'incendio, si impedisce di stampare

il periodico anarchico Sorgiamo. Si vieta alle edicole

di vendere giornali “sovversivi”, come Umanità

Nova e Ordine Nuovo. Ma il movimento anarchico non

è ancora definitivamente abbattuto, bisogna quindi ancora

colpirlo, ancora assassinare.

La sera del 21 luglio '21, cinque fascisti si recano in un'osteria

alle “Case Gallettino” con lo scopo ben preciso

di colpire un altro anarchico che si era sempre distinto per

il suo coraggio, Vincenzo Zanelli, detto Banega, muratore, anarchico.

Arrestato per i moti del caro-vita del luglio 1919, era stato

di nuovo arrestato nel 1921 senza una imputazione precisa e

rilasciato dopo 20 giorni. Da allora non era più stato

lasciato in pace dai fascisti. Raggiunto con altri due anarchici

- Farina e Tarozzi - dai fascisti, viene colpito ma, mentre

gli altri due anarchici disarmati fuggono, egli a terra si difende

e uccide il suo aggressore, il fascista Nanni, di professione

ladro. Ormai quasi tutti gli anarchici imolesi più in

vista sono eliminati.

L'uccisione del giovane fascista Andrea Tabanelli serve da pretesto

per manovre contro gli anarchici: caduta la prima accusa contro

l'anarchico Diego Guadagnini, viene accusato il cugino Enrico

Guadagnini e i fascisti fanno altre rappresaglie: compiono un

altro assalto alla sede dell'U.S.I. e ammazzano a randellate

in testa Raffaele Virgulti, mutilato di guerra anarchico.

Il movimento è così decimato: messi in condizioni

di non nuocere i compagni migliori come Diego Guadagnini e Primo

Bassi (condannato a 20 anni nonostante che la perizia balistica

avesse dimostrato che il proiettile che uccise Gardi non apparteneva

all'arma di Bassi), uccisi tanti dei migliori come Leo Branconcini,

Vincenzo Zanelli, Raffaele Virgulti, carcerati o confinati tantissimi

altri come Tarozzi, Baroncini, Farina, Errani, i fratelli Tinti,

Tonini ecc. il movimento anarchico imolese darà il suo

contributo alla lotta di liberazione in Italia nel 44-45 e,

precedentemente, in Spagna nel 1936.

BIOGRAFIE IMOLESI

Le vicende degli anarchici Imolesi dal '20 al '45 sembrano

ricalcate su un unico modello: lotta contro il fascismo in Italia,

esilio, rivoluzione spagnola, Francia, deportazione in Italia,

confino e, dopo l'8 settembre, Resistenza partigiana.

Pur in un piccolo centro come Imola gli anarchici che, con

variazioni, passarono attraverso questa “trafila”

sono tanti che non possiamo riportarne le biografie intere.

Basti quella d'uno di loro per esemplificarle tutte.

Vindice Rabitti, nato nel 1902, impiegato. “Ardito

del Popolo”, partecipò a vari conflitti contro

gli squadristi. Subì processi, condanne (ad 1 anno e

3 mesi il 25-7-1922; ad 11 mesi nel luglio del 1923) e carcere.

Fu ferito dai fascisti in seguito ad un attentato. Espatriò

in Francia nel 1923. Rientrò in Italia nella primavera

del 1924. Partecipò a nuovi scontri con i fascisti e

riparò successivamente in Francia. Fu arrestato per presunto

attentato alla Società delle Nazioni. Nel 1932 raggiunse

l'Algeria ove continuò l'attività antifascista.

Arruolatosi per la Spagna il 23-7-1936, fu tra gli organizzatori

della colonna italiana “Ascaso” della quale divenne

delegato politico. Combattè sui fronti di Monte Pelato,

di Huesca, di Almudevar e, poi, nel Carrascal di Huesca nell'aprile

1937. Ritornò in Francia, nell'aprile 1938, ove continuò

l'attività antifascista. Fu arrestato a Bardonecchia

nel marzo 1940. Successivamente venne rinchiuso al confino di

Ventotene per due anni. Partecipò alla lotta di liberazione

nell'Imolese e in Romagna.

Simili, come s'è detto, le vicende di molti altri

compagni imolesi: Carlo Alvisi, muratore; Gino Balestri, muratore;

Giuseppe Tinti, muratore; Gelindo Zanasi, muratore; Gaetano

Trigari, fabbro (arrestato per attività partigiana nel

settembre del '43 venne deportato dapprima a Dachau e poi a

Mathausen); Eutilio Vignoli, commesso; Natalino Matteucci, muratore;

Umberto Panzacchi, pavimentatore (morto nel '41 a Parigi, a

seguito di malattia contratta durante la guerra in Spagna);

Armando Malaguti, barbiere; Ugo Guadagnini, muratore; Bruno

Gualandi, edile (caduto sul fronte di Huesca nell'ottobre '36);

Luigi Grimaldi, bracciante; Lorenzo Giusti, ferroviere; Francesco

Gasperini, operaio; Mario Girotti, operaio (ferito e reso “inabile”

nella battaglia di Monte Pelato); Attilio Balzamini, ferroviere

(ferito a Monte Pelato e morto all'ospedale di Barcellona nel

giugno del '38); Raffaele Catti, operaio (ferito a Huesca);

Cesare Forni, artigiano; Ferruccio Tantini, muratore; Tosca

Tantini (sorella di Ferruccio, partecipò ai combattimenti

di Huesca e Almudevar).

Centro «Malatesta»

PISA

Come tutte le province circostanti, quella di Pisa fu particolarmente

presa di mira dai fascisti, che ben ne conoscevano le tradizioni

di lotte operaie e contadine. Gli anarchici erano numerosi sia

in città sia in quasi tutti i centri piccoli e grandi

del circondario; a Pisa si stampava “L'Avvenire Anarchico”,

che era conosciuto e diffuso in molte regioni italiane, ed inoltre

vi era una attiva Camera del Lavoro sindacalista (cioè,

aderente all'Unione Sindacale).

I fascisti locali, pur divisi da gravi contrasti interni,

svolsero, qui come altrove, la medesima opera di provocazione

e di eliminazione fisica dei “sovversivi”, finanziati

e guidati da alcuni noti capitalisti della zona.

Fra gli atti criminali delle squadracce pisane basti ricordare

la scorreria compiuta nella zona di Cascina (Pisa) il 22 luglio

1921, all'indomani cioè della disfatta subita dai loro

camerati a Sarzana: per solidarietà con Amerigo Dumini

e gli altri squadristi messi in rotta dalla popolazione della

Lunigiana, infatti, pretendevano che tutte le famiglie esponessero

la bandiera a lutto.

Di ritorno dalla loro scorreria, le squadre fasciste si fermarono

nella trattoria dell'anarchico Luigi Benvenuti, provocarono

i presenti ed infine li aggredirono; nella furibonda lotta che

ne seguì perirono sia i due capi degli squadristi, sia

il compagno Benvenuti. Impressionati dalla reazione dei presenti

i fascisti se ne andarono e tornarono la notte dello stesso

giorno a bordo di un camion loro fornito - come al solito -

dai carabinieri. Dopo aver fra gli altri assassinato il figlio

di un antifascista, trafiggendolo con quattro pugnalate e scagliandolo

poi in un torrente, si diressero verso la casa del Benvenuti,

che devastarono ed incendiarono, costringendo i due giovanissimi

figli (orfani) del compagno Benvenuti a gettarsi dalla finestra.

Grande eco ebbe anche l'assassinio dell'anarchico Comasco

Comaschi, maestro d'arte e capo-officina ebanista della Scuola

d'Arte di Cascina (Pisa), il cui pensiero politico risentiva

parimenti dell'insegnamento umanitario di Leone Tolstoi e della

propaganda anarchica di Pietro Gori. I fascisti non gli potevano

perdonare la sua difesa degli allievi di un corso della Scuola

d'Arte, che loro volevano aderissero forzatamente al loro partito.

La morte, decretata dalle camicie nere locali, arrivò

al Comaschi sotto forma di quattro pallottole che lo colpirono

alle spalle nei pressi del Canale Emissario. Gli assassini furono

identificati ed arrestati, ma vennero naturalmente assolti dalla

magistratura con la formula significativa del “non luogo

a procedere”.

Ricordiamo infine l'assassinio dell'anarchico Ugo Rindi,

tipografo e segretario della sezione pisana della Federazione

Italiana del Libro: prelevato a casa sua la notte dell'8 aprile

1924 da alcuni fascisti travestiti da poliziotti, fu assassinato

a pugnalate appena fuori casa, ed il suo corpo orrendamente

mutilato.

Reggio Emilia

La presenza anarchica nella lotta antifascista a Reggio Emilia

fu costituita essenzialmente dall'azione di alcuni singoli compagni;

ciò è comprensibile se si considera l'assoluta

prevalenza del socialismo riformista, che aveva in Camillo Prampolini

un leader nazionale, oltre che locale.

Fin dal primo anteguerra gli anarchici, seppur poco numerosi,

fecero sentire la loro voce antimilitarista, anche se solo durante

il “biennio rosso” (1919-20) si costituì

il primo gruppo specificamente libertario, il gruppo “Spartaco”,

cui aderirono intellettuali di diversa estrazione (fra cui Camillo

Berneri e l'avvocato Nobili) e molti militanti operai (fra cui

Torquato Gobbi, Fortunato Sartori ed alcuni dipendenti delle

Officine Reggiane): la loro presenza sia con attività

propagandistica sia in campo anarco-sindacalista fu molto efficace

e attirò su di loro le pesanti attenzioni del nascente

squadrismo fascista, che si reggeva soprattutto grazie ai finanziamenti

dei grossi agrari della provincia reggiana.

Per rendere il clima instaurato dalle camicie nere in città,

riportiamo dal quotidiano liberal-fascista Il giornale di

Reggio del 25-3-21 la seguente cronaca cittadina: “L'incidente

più grave di ieri (24 marzo, giorno successivo all'attentato

del Diana a Milano) fu provocato da un noto anarchico locale,

certo Torquato Gobbi, faccendiere assai attivo.... Questo Gobbi,

dunque, ieri mentre già si era diffuso il raccapriccio

per l'infame orrenda carneficina del Teatro Diana, a Milano,

si aggirava ostentatamente intorno ai nuclei di fascisti che

nel centro si venivano riunendo, commentando l'avvenimento.

Ad un certo momento, interpellato da un fascista sulle ragioni

del suo aggirarsi, rispose evasivamente e quindi, invitato ad

andarsene, rispose, quasi con dileggio e per canzonatura, che

non poteva allontanarsi rapidamente perché aveva male

ai piedi. Il suo contegno aumentò l'irritazione del fascista,

che aggiunse “E allora, se vuol star qui, gridi Viva l'Italia!”.

L'anarchico, che evidentemente era in vena di attaccar brighe,

o in cerca di facile martirio, rispose allora gridando “Viva

l'Anarchia!”. Com'era da immaginarsi fu picchiato abbastanza

energicamente... e ne avrà per alcuni giorni”.

A Cavriago (Reggio E.) in occasione del I maggio 1921 ebbero

luogo violenti scontri fra socialisti ed anarchici da una parte

e fascisti dall'altra: il bilancio fu di due anarchici morti

(Primo Francescotti e Andrea Barrilli) ed alcuni feriti. Anche

in quell'occasione i fascisti erano calati dalle zone circostanti,

e pare che a pretesto dell'aggressione fascista fosse addotto

il motivo che un compagno portava un nastro rosso-nero all'occhiello.

Un altro importante episodio di persecuzione contro gli anarchici

ebbe luogo nel febbraio del 1923, allorché venne inventato

un “complotto sovversivo”, procedendo quindi a numerosi

arresti, sia fra i comunisti sia fra gli anarchici (tra i quali

Gobbi e Nobili). Anche questo colpo contribuì a spingere

molti compagni sulle vie dell'esilio.

Alcuni anarchici reggiani parteciparono alla rivoluzione spagnola

combattendo sul fronte antifascista, e fra loro ricordiamo innanzitutto

Camillo Berneri (vedi A 16 - “Un intellettuale anarchico”),

e poi Mario Corghi, Lebo Piagnoli ed Emilio Zambonini.

Quest'ultimo, dopo l'8 settembre 1943, tornò nel reggiano,

dove fu tra i promotori delle bande partigiane della zona appenninica

di Villa Minozzo. Catturato insieme al gruppo di don Pasquino

Borghi, Zambonini venne fucilato al poligono di tiro di Reggio

il 29 gennaio 1944; prima di morire lanciò un grido:

“Viva l'Anarchia!”.

| La strage di Torino

Il

18 dicembre 1922 Torino fu teatro di tremende violenze

fasciste, che ancor oggi sono ricordate come “la

strage di Torino”. Molti operai furono aggrediti

nelle loro case, bastonati di fronte ai loro familiari,

altri furono caricati sui camion e crivellati di colpi

in riva al Po, nei prati della Barriera di Nizza, sulle

strade della collina.

Fra gli undici “sovversivi” trucidati dalle

camicie nere ricordiamo l'anarchico Pietro Ferrero, che

era stato due anni prima uno dei promotori e degli organizzatori

dell'occupazione delle fabbriche a Torino nella sua qualità

di segretario della FIOM torinese. Colpito selvaggiamente

dagli squadristi fascisti, Ferrero fu legato per i piedi

ad un camion e trascinato a lungo per i viali di Torino;

il suo corpo ormai irriconoscibile fu abbandonato in un

viale non molto distante dalla Camera del Lavoro.

Miglior fortuna ebbe l'anarchico Probo Mari, attivista

dell'U.S.I. torinese, portato in riva al Po dai fascisti

che gli legarono le mani dietro alla schiena e lo gettarono

nel fiume. Mari riuscì però a raggiungere

la riva ed a farsi ricoverare in ospedale.

|

BRESCIA

A Brescia, città industriale con forte sezione U.S.I.

(ricordiamo che gli operai della fabbrica di fiammiferi - ora

non c'è più - erano iscritti quasi tutti all'U.S.I.

ed avevano costantemente una funzione pilota per le maestranze

degli altri stabilimenti) e folto gruppo di “Arditi del

Popolo”, il fascismo trovò pane per i suoi denti.

Se fu dura la lotta ancor più dura fu la vendetta fascista

e numerosi anarchici subirono persecuzioni, galera, confino,

esilio. Fra essi ricordiamo Ettore Benometti, Angelo Alberti,

Mario Conti (assassinato dai fascisti), Leandro Sorio (che scontò

16 anni di galera per complicità nel fallito attentato

a Mussolini di Lucetti), Ernesto Bonomini (che a Parigi uccise

nel '24 il gerarca fascista Bonservizi).

Alla resistenza alcuni anarchici parteciparono nelle brigate

G.L. e Garibaldi, altri individualmente. Ricordiamo Bortolo

Ballarini di Bienno, la cui casetta di montagna a quota 2000,

due volte bruciata dai nazifascisti, fu usata come base da una

brigata mista G.L.-Garibaldi, ed Ettore Benometti, la cui bottega

di calzolaio era centro di ritrovo clandestino bresciano e di

collegamento e smistamento di partigiani, nonostante la stretta

sorveglianza e le varie perquisizioni domiciliari cui era sottoposto.

I.G.

|  Angelo

Damonti. Angelo

Damonti.

Nato a Brescia nel 1886, A. D. entrò giovanissimo

nelle file del movimento anarchico milanese.

Nel 1920

era a fianco di Errico Malatesta e della redazione del

quotidiano Umanità Nova. Da allora fino al 1926

assunse insieme ai compagni Meniconi e Mantovani l'incarico

del Comitato Pro Vittime Politiche; durante quel periodo

fu continuamente in viaggio per l'Italia a contattare

i compagni detenuti, a cercare i migliori avvocati, a

raccogliere fondi, a litigare con direttori carcerari

e con poliziotti per far pervenire gli aiuti ai compagni

detenuti. Per questa sua infaticabile attività

subì numerosissimi fermi ed arresti da parte della

polizia e persecuzioni da parte dei fascisti.

Costretto ad emigrare in Francia continuò l'attività

politica con gli altri compagni italiani esiliati a Parigi,

finché, espulso dalla Francia, riparò in

Belgio (1934).

Rientrato in Francia poco prima dell'inizio dell'ultima

guerra, entrò nei ranghi dei “Franchi tiratori

partigiani francesi” contro gli invasori nazisti;

divenne uomo di fiducia del sindacato generale delle industrie

elettriche (aderente alla C.G.T. clandestina), che effettuava

lavori lungo la linea ferroviaria.

Con questa copertura

potè continuare la sua attività antifascista,

nascondendo in un treno speciale, destinato alla manutenzione,

tutti quei lavoratori che si rifiutavano di essere convogliati

in Germania ed indirizzandoli invece verso le formazioni

partigiane.

Per i suoi meriti ed il suo valore fu nominato

generale del Maquis francese.

|

Castel Bolognese

Fin dai primi mesi del 1921 la Romagna fu utilizzata dalle camicie

nere come base di partenza per imprese squadriste nelle zone

circostanti; ma per lungo tempo non potè essere una base

sicura per i fascisti, che ebbero da fare i conti con la tradizione

di lotta che caratterizzava le popolazioni romagnole fin dai

tempi della Prima Internazionale. Repubblicani, socialisti ed

anarchici costituivano tre grandi forze popolari che, seppur

divise da polemiche estremamente vivaci, contribuivano a tener

desto lo scontro sociale.

A Castelbolognese furono soprattutto i giovani anarchici del

gruppo locale a rispondere alle provocazioni fasciste, portate

sia da camerati provenienti da altre città (soprattutto

Bologna) sia dai pochi fascistelli locali. Quando, per esempio,

gli anarchici attaccarono sulla via Emilia due grandi bandiere

rosso-nere con la scritta “Viva la Comune”, subito

i fascisti locali informarono quelli bolognesi che arrivarono

nel pomeriggio vestiti con le solite camicie nere, teschio sul

petto e pugnali ai fianchi. Ma non fu loro possibile strappare

le bandiere perché il coraggio dei giovani compagni li

costrinse ad una precipitosa fuga via da Castelbolognese; purtroppo,

comunque, quel 18 marzo del '21 fu l'ultimo in cui fu possibile

festeggiare l'anniversario della Comune.

Ma non fu certo l'ultimo episodio di lotta antifascista, chè

anzi per conquistare Castelbolognese le camicie nere dovettero

di fatto attendere che i compagni più attivi fossero

messi nella condizione di non poter più svolgere alcuna

forma di attività politica.

Nei mesi successivi si intensificarono le provocazioni fasciste,

che venivano compiute di preferenza durante la notte; vennero

bastonati molti notori nazifascisti, e la violenta furia delle

camicie nere non risparmiò neppure un fattore agricolo

fascista, che salutò i camerati picchiatori, ma fu ugualmente

da loro pestato perché aveva dimenticato a casa tessera

e distintivo, e si ritrovò con un braccio rotto.

Se furono soprattutto i giovani anarchici (Nello Garavini, Antonio

Patuelli e tanti altri) a combattere attivamente contro i fascisti,

non bisogna dimenticare il contributo dato dai compagni più

anziani, alcuni dei quali ricordavano bene i tempi da loro vissuti

della Prima Internazionale. Il più anziano degli anarchici

di Castelbolognese era allora Raffaele Cavallazzi: subì

più di cento arresti! Sempre in prima fila nelle lotte

contro la polizia, veniva da questa perseguitato ed arrestato

con qualsiasi pretesto, tanto che l'urlo del delegato di P.S.

“Arrestate Cavallazzi!” era diventato proverbiale;

dopo qualche giorno, comunque, doveva essere rilasciato e riprendeva

così il suo posto di lotta continuando la diffusione

della stampa anarchica. In occasione del 18 marzo, del I maggio

e di altre ricorrenze di avvenimenti rivoluzionari esponeva

alla finestra due bandiere a brandelli, rosso-nere: sosteneva

che erano ancora più gloriose, perché gli strappi

erano dovuti a ferite di guerra. Quando i fascisti gli ebbero

tagliato per spregio un pezzo di barba, Cavallazzi ebbe cura

di lasciare sempre “dissestata” la barba, in modo

da poter ripetere mostrandola: “Tutti devono vedere e

sapere come quei manigoldi dei fascisti maltrattano i vecchi”.

Per questo suo atteggiamento ribelle, ereditato dai genitori

anch'essi anarchici (i familiari si chiamavano Ribelle, Arnaldo

e Anarchina), Cavallazzi era odiato e scansato dai reazionari

e dai bigotti del paese, ma nemmeno le persecuzioni poliziesche

lo poterono piegare, tanto che ancor oggi lo ricordiamo come

il simbolo della resistenza opposta dagli anarchici di Castelbolognese

alle violenze fasciste.

Piombino

Anarchici

ed anarcosindacalisti vendono cara la pelle

Nei primi mesi del 1921, quando già in tutta la Toscana

si è scatenata l'offensiva fascista, Piombino non conosce

ancora la violenza squadrista e ancora per più di un

anno resisterà al cerchio nero che la stringe.

|

| L'Ideal Bar, o «Barrino», ritrovo dei fascisti

piombinesi |

A differenza di altri luoghi, a Piombino il fascismo nasce all'ombra

delle ciminiere con il denaro dei “dirigenti” dell'ILVA

e della Magona, le due fabbriche siderurgiche più importanti

della città, occupate nel '20 dagli operai armati. Questi

due colossi industriali non forniscono solo i finanziamenti,

ma anche i gregari per le azioni teppistiche trasformando in

squadracce nere le guardie dei due stabilimenti, gente abituata

da sempre all'odio antioperaio. Tuttavia questi primi fenomeni

dell'ondata fascista non trovano lo spazio per ingrandirsi e

attecchire perché circoscritti da una classe lavoratrice

estremamente combattiva e rivoluzionaria, fortemente influenzata

sia dagli anarchici, sia dagli anarco-sindacalisti della locale

Camera del Lavoro federata all'U.S.I.

Per avere un'idea di questa influenza basta guardare i risultati

delle elezioni politiche del '19, con 3483 schede bianche contro

1487 voti socialisti, su un totale di 6098 votanti ed alla composizione

delle Commissioni Interne dell'ILVA e della Magona con 15 delegati

anarco-sindacalisti dell'U.S.I. contro i cinque delegati socialisti

e comunisti della FIOM.

È così che alla fatidica “marcia su Roma”

dell'ottobre del '22, il fascismo Piombinese non arriva nemmeno

a cento teppisti. Prima del '22 i fascisti locali non osano

tenere i loro raduni nella città; anzi ogni volta che

lo squadrismo pisano, senese o fiorentino compiva qualche “impresa”

essi dovevano subire l'ira degli anarchici e degli Arditi del

Popolo.

Il lento affermarsi del fascismo a Piombino in certa misura

è da attribuirsi anche all'azione sprovveduta della CGL

e del Partito Socialista che, assieme agli esponenti dei vari

partiti, degli industriali e dei fasci di combattimento, forma

un Comitato Cittadino per pacificare la città e risolvere

la crisi dell'industria siderurgica che minacciava di chiudere,

licenziando tutte le maestranze.

Questo riconoscimento ufficiale delle forze socialiste verso

il nascente fascismo è l'equivalente locale della stessa

politica che a livello nazionale porterà al Patto di

Pacificazione fra fascisti e socialisti. Sarà proprio

il Comitato Cittadino che, purgato dagli elementi socialisti,

prenderà in mano l'amministrazione di Piombino dopo la

conquista della città.

Ovviamente a questo Comitato Cittadino sia gli anarchici che

la Camera del Lavoro federata all'U.S.I. rifiutano di partecipare,

ribadendo che non è possibile (...) sia con i fasci di

combattimento, ma che anzi è dovere rivoluzionario scendere

nelle piazze e combattere per soffocare la violenza fascista.

Furono infatti proprio gli anarchici e gli anarco-sindacalisti