|

storiografia

Insuscettibili

di ravvedimento

di Massimo Ortalli

La partecipazione degli anarchici di lingua italiana alla lotta contro il fascismo non trova sufficiente copertura nella storiografia.

In queste pagine, una guida essenziale ai volumi disponibili.

Anche se gli anarchici non sono secondi a

nessuno nella lotta armata contro il nazifascismo, non riescono

a superare il gradino di inferiorità psicologica in cui

li pone la loro carenza organizzativa e la mancanza di un programma

politico uniforme

Gino Cerrito

Innanzitutto una premessa a questa succinta ricognizione bibliografica. L'impegno antifascista degli anarchici italiani non si è espresso solo nella lotta armata contro le bande della Repubblica Sociale Italiana e gli occupanti nazisti, ma è stato un lungo e ininterrotto percorso, iniziato già nel 1920, con la nascita dei primi Fasci mussoliniani, per continuare con la decisa difesa dell'agibilità politica fino alle leggi speciali del 1926, e per proseguire negli anni successivi, nell'esilio, nella clandestinità, al confino, nella rivoluzione spagnola, nella lotta sotterranea in Italia e nei reiterati tentativi di attentare alla vita del Duce.

Una lotta senza soluzioni di continuità conclusasi nel 1945, quando le formazioni partigiane del nord Italia, nelle quali era consistente la presenza di anarchici e libertari, liberarono definitivamente l'Italia dalla dittatura fascista.

Dopo la premessa, una doverosa considerazione. Sfogliando i titoli dei libri nei quali si parla del contributo anarchico alla Resistenza, non si può non notarne l'esiguità quantitativa, soprattutto se si prende in esame la ben più vasta letteratura sulla lotta antifascista degli anarchici nei primi anni Venti o sulla loro partecipazione, seconda solo a quella dei comunisti, alla guerra civile spagnola. Il primo motivo di questa lacuna, soprattutto per quanto concerne la storiografia “ufficiale”, è dato dalla lunga egemonia che la scuola di ispirazione marxista e socialcomunista, ha esercitato sulla ricerca storica per oltre un quarantennio. Un'egemonia che, da una parte, ha voluto esaltare il ruolo effettivamente determinante del Partito Comunista nella Resistenza, dall'altra ha voluto cancellare tutto quanto si è espresso al di fuori di quello che sarebbe diventato l'arco costituzionale. E quindi, chi più degli anarchici?

Al tempo stesso, però, anche da parte degli storici di parte anarchica, l'argomento non è stato affrontato quanto avrebbe meritato. Vuoi per la frammentazione della presenza anarchica nelle formazioni partigiane – relativamente poche sono state infatti quelle di chiara ispirazione anarchica – vuoi per la mancanza, nel dopoguerra, di un'associazione a livello nazionale in grado di valorizzarne e ricordarne l'azione. Sia come sia, e lo vedremo in questo breve lavoro, i testi sono davvero rari.

Fra i primi contributi, quelli di Marco Rossi, Appunti per una storia del Movimento anarchico nella Resistenza, Pisa, 1986 e di Pietro Bianconi, Gli anarchici italiani nella lotta contro il fascismo, Pistoia, Archivio Berneri, 1988, fra i pochi lavori a largo raggio su questo tema. Una ricognizione della presenza degli anarchici, soprattutto all'interno di formazioni di altro colore, è quella offerta da Giorgio Sacchetti nel suo Gli anarchici contro il fascismo, Livorno, Sempre Avanti, 1995, dove troviamo un prezioso elenco di partigiani anarchici, suddiviso per aree geografiche. Un altro succinto riassunto è contenuto in Resistenza. Contributi del movimento anarchico, scritto e pubblicato a Firenze nel 2007 dal Collettivo Libertario Fiorentino. Di resistenza armata parla anche Fabrizio Giulietti, che nel suo Il movimento anarchico italiano nella lotta contro il fascismo. 1927-1945, Manduria, Lacaita, 2004, descrive con abbondanza di informazioni e documenti la continuità della lotta antifascista dalla promulgazione delle Leggi speciali alla definitiva liberazione. Ancora Marco Rossi, in Ribelli senza congedo, Milano, Zero in Condotta, 2011, affronta un argomento assai poco indagato, e non a caso quasi completamente ignorato dalla storiografia “istituzionale”, vale a dire quello delle frequenti, e troppo presto dimenticate, rivolte partigiane dopo la Liberazione.

Di Giorgio Sacchetti va segnalato il recente Renicci 1943. Internati anarchici: storie di vita dal Campo 97, Roma, Aracne, 1913, che riprende e sviluppa un suo vecchio lavoro (Renicci: un campo di concentramento per slavi e anarchici, Provincia di Arezzo, 1987) in cui vengono ricostruite le vicende del lager badogliano nel quale, dopo l'8 settembre, furono temporaneamente reclusi un centinaio di anarchici provenienti soprattutto dal confino di Ventotene. Molti di questi – e lo raccontano le loro biografie raccolte in appendice – parteciperanno, una volta sfuggiti alla detenzione, alla Resistenza nelle varie parti d'Italia.

Per finire questa prima sezione “nazionale”, ultimo ma non ultimo, l'eccellente La Resistenza sconosciuta. Gli anarchici e lo lotta contro il fascismo, Milano, Zero in Condotta, 1995 e 2005, che oltre ai saggi di Gaetano Manfredonia, Italino Rossi, Marco Rossi, Giorgio Sacchetti, Cosimo Scarinzi, Franco Schirone e Claudio Venza, riproduce in copia anastatica, grazie al meritorio lavoro di Schirone, i numerosi e coraggiosi giornali anarchici clandestini usciti fra il 1943 e il 1945.

In Toscana, in Emilia-Romagna e...

Passando dal piano nazionale a quello regionale e locale, non possiamo non iniziare la rassegna che dalla Toscana, e in particolare dalle Alpi Apuane, dove operarono, folte e combattive, le formazioni anarchiche dei cavatori carraresi. Infatti si intitola Gli anarchici nella resistenza apuana (Lucca, Pacini Fazzi, 1984) il lavoro con il quale Gino Cerrito inaugurò di fatto questo filone di ricerca storica. Descrivendo non solo i momenti della lotta armata, ma anche, altrettanto importanti, quelli della ricostruzione del tessuto sociale e civile del Paese. Da Carrara a Piombino, dove gli operai degli altiforni e l'intera cittadinanza dettero vita, nel settembre 1943, a una imponente insurrezione popolare, descritta con sentita partecipazione da Pietro Bianconi nel suo La resistenza libertaria, Livorno, Tracce, 1984. Anche a Prato l'impegno antifascista non cessò durante il ventennio, così come scrive Alessandro Affortunati nel suo Fedeli alle libere idee. Il movimento anarchico pratese dalle origini alla Resistenza, Milano, Zero in Condotta, 2012. Nel lungo elenco biografico che correda quest'opera, non sono pochi gli anarchici pratesi che combatterono il fascismo armi alla mano. Restando in Toscana, ancora Marco Rossi, che in un breve opuscolo, Sovversivi contro fascisti a Livorno (1919-1943), Livorno, Circolo Malatesta, 2002, condensa l'assidua lotta antifascista del combattivo proletariato livornese.

Della presenza degli anarchici nella Resistenza romana si parla nell'opuscolo Il memorandum dell'Armata Rossa romana e gli Anarchici nella Resistenza romana, Archivio Internazionale Azione Antifascista, 2012, dove il curatore Valerio Gentili riporta una vecchia intervista fatta al sindacalista e partigiano Marcello Cardone.

Anche l'Emilia Romagna, come del resto il genovesato e la Lombardia, hanno visto una massiccia partecipazione degli anarchici alla Resistenza, sia in formazioni miste o comuniste sia in formazioni autonome. Eppure nulla se ne è scritto in lavori specifici e dedicati, e solo Luigi Arbizzani, nel suo Antifascisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella Resistenza, Milano, Vangelista, 1980, dedica alcuni cenni – non poteva non farlo – ai numerosi compagni nostri che presero parte alla lotta armata. Se si pensa che, per fare un esempio, non esiste un'opera che ricostruisca appieno le vicende delle numerose Brigate anarchiche milanesi o genovesi, forti di centinaia e migliaia di partigiani, non si può non rivolgere un espresso invito ai tanti nostri storici affinché riempiano doverosamente questa lacuna.

Le donne, gli uomini

La storia della lotta partigiana non è, comunque, solo

quella “militare”che parla di formazioni, brigate

e squadre d'azione, ma anche quella che ricostruisce l'impegno

personale e diretto di quei militanti che, non appena se ne

presentò la possibilità, contribuirono ad organizzare

in partecipazione diretta e collettiva l'ormai radicata opposizione

popolare al regime. Tantissimi furono gli anarchici che ripresero

il filo della lotta e combatterono il fascismo in formazioni

autonome o all'interno di Brigate miste, compagni rientrati

dall'esilio, sfuggiti dal confino o dalle galere, riemersi dalla

clandestinità in patria, tornati all'entusiasmo militante

di chi poteva finalmente pregustare la rivincita sulle sofferenze

patite nel Ventennio.

Di alcuni di questi, fra i più significativi per il ruolo

svolto nella Resistenza o per la drammatica sorte che ne segnò

l'esistenza, abbiamo oggi delle belle biografie, che ci fanno

capire quanto fu importante, al di là degli aspetti meramente

quantitativi, la presenza del movimento libertario nella lotta

contro il nazifascismo.

Senza dubbio Ugo Mazzucchelli, una delle figure più importanti

dell'anarchismo carrarese, può essere considerato un

vero protagonista della lotta partigiana anarchica. Nella sua

biografia A come anarchia o come Apua. Un anarchico a

Carrara. Ugo Mazzucchelli (Carrara, Quaderni della Fiap,

1988 e ristampa nel 2005) Rosaria Bertolucci ricostruisce sia

il ruolo determinante da lui ricoperto quale comandante della

formazione “Michele Schirru” sia la capacità

organizzativa che ne farà uno dei protagonisti della

ricostruzione di Carrara. Restando a Carrara, mi piace segnalare

il volume di Gino Vatteroni, Fóc al fóc!

Goliardo Fiaschi: una vita per l'anarchia, Carrara,

Circolo Goliardo Fiaschi, 2012, la biografia di un militante

amato per l'umanità e l'impegno costante e disinteressato

che lo caratterizzarono per tutta la vita, da quando partecipò

giovanissimo alla Resistenza nel modenese a quando rischiò

la vita e perse la libertà per troppi, lunghi anni in

difesa della libertà del popolo spagnolo. Anche Belgrado

Pedrini partecipò alla Resistenza nel Carrarese e la

sua fu una vita estremamente travagliata e drammatica. Ce la

racconta, con lucida partecipazione, nel suo “Noi

fummo i ribelli, noi fummo i predoni...”. Schegge autobiografiche

di uomini contro, Carrara, Edizioni anarchiche Baffardello,

2001.

A Cosenza nel 1943 ebbe luogo una imponente sollevazione contro

il regime, che vide fra i suoi protagonisti e organizzatori

Nino Malara, da sempre impegnato nel movimento anarchico e nella

lotta antifascista. Lo racconta lui stesso in Antifascismo

anarchico 1919- 1945, Roma, Sapere, 1995, una interessante

autobiografia corredata dalla minuziosa introduzione di Adriana

Dadà. Il piacentino Emilio Canzi, ha rivestito, forse,

il ruolo più importante fra gli anarchici che hanno partecipato

alla resistenza. Infatti nel 1944 il CLN Alta Italia lo nominò

comandante della XIII Zona partigiana, ruolo che ricoprì

con grande e unanimemente riconosciuta perizia fino alla Liberazione.

Su di lui, a parte alcuni saggi di Claudio Silingardi usciti

in «Studi Piacentini», esiste solo il lavoro di

Ivano Tagliaferri, Il colonnello anarchico. Emilio Canzi

e la guerra civile spagnola, Piacenza, Scritture, 2005,

che però, come dice il sottotitolo, non parla del periodo

resistenziale.

Passiamo da Piacenza alla vicina Reggio Emilia per incontrare

un altro personaggio la cui drammatica fine può essere

considerata emblematica tanto del generoso impegno quanto delle

sofferenze, e spesso delle tragedie, che contraddistinsero l'esistenza

di tanti nostri compagni. Sono ben tre i lavori dedicati a Enrico

Zambonini, fucilato dai nazifascisti sulle colline reggiane

nel 1944. Del 1981 è il breve lavoro di Antonio Zambonelli,

Vita battaglie e morte di Enrico Zambonini (1893-1944),

Comune di Villa Minozzo e ristampa nel 2008 del Circolo Zambonini,

mentre del 1985 è “Reggiane” La Colomba

e Il Faino, Reggio Emilia, Grafica Editoriale, 1965,

l'originale lavoro nel quale Luciano Guidotti accosta due biografie

apparentemente contrastanti ma accomunate dall'impegno antifascista,

quella della “colomba” don Pasquino Borghi e quella

del “faino”, appunto l'anarchico Zambonini. Sarà

nel 2009 che Giuseppe Galzerano scriverà una biografia

completa ed esaustiva di Zambonini, nel suo Vita e lotta,

esilio e morte dell'anarchico emiliano fucilato dalla Rsi,

Casalvelino Scalo, Galzerano, un lavoro, come è nello

stile dell'autore, particolarmente ricco di dati e documenti.

Numerose, come si sa, furono le staffette partigiane o le combattenti

vere e proprie che parteciparono alla Resistenza. E fra queste

anche compagne anarchiche e libertarie. Di alcune di loro si

parla diffusamente, credo per la prima volta, nel libro di Martina

Guerrini, Donne contro. Ribelli sovversive antifasciste,

Milano, Zero in Condotta, 2013, che permette di cogliere quanto

grande, e quanto altrettanto misconosciuta, sia stata la presenza

femminile nella lotta antifascista.

Alfonso Failla è stato sicuramente uno degli uomini più

perseguitati dal regime. La sua determinazione a non piegare

il capo e a rimanere fedele alle proprie convinzioni ne fece

una vera e propria vittima sacrificale della violenza fascista,

che cercò inutilmente di piegarne la volontà.

E infatti Insuscettibile di ravvedimento non poteva

che essere il titolo del libro curato da Paolo Finzi, L'anarchico

Alfonso Failla (1906-1986) Carte di polizia / Scritti / Testimonianze,

Ragusa, La Fiaccola, 1993, un omaggio doveroso a una testimonianza

di vita semplicemente esemplare. La sua lotta al fascismo fu,

come quella di altri anarchici, non solo lotta per la libertà

dalla dittatura, ma anche, altrettanto importante, lotta per

la costruzione di un mondo nuovo.

Massimo Ortalli

ricordando Bruno Neri

il calciatore-partigiano

Bruno

Neri, che qualche anno dopo dovrà fare la scelta

della montagna ed abbracciare la lotta partigiana, non

poteva alzare il braccio in ossequio al regime fascista

e in uno stadio che veniva dedicato allo squadrista Giovanni

Berta. L'evento (e il rituale) proprio non stava nelle

corde del mediano già terzino della Fiorentina.

Era il 10 settembre del 1931, a Firenze si inaugurava

l'avveniristico stadio progettato dall'ingegnere Pier

Luigi Nervi. In campo per una amichevole la squadra viola

e il Montevarchi.

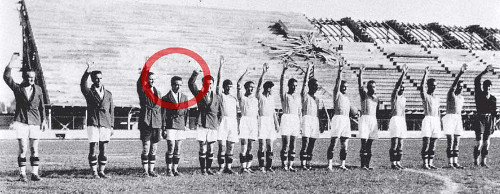

Come si può vedere in una foto Neri è l'unico

tra i giocatori allineati sul campo prima del fischio

d'inizio a non fare il saluto romano dei fascisti. Berti

era passato due anni prima, per diecimila lire, dal Faenza

(sua città natale) alla società gigliata

del conte Ridolfi (lui fece costruire lo stadio di Campo

di Marte, che oggi porta il nome di Artemio Franchi).

A Firenze rimase fino alla stagione 1935-36, collezionando

circa duecento presenze e realizzando un solo gol. In

maglia viola le sue pregevoli doti da mediano furono apprezzate

anche da Vittorio Pozzo che lo volle prima nella nazionale

B e poi lo fece esordire in quella maggiore il 25 ottobre

del 1935, in uno scontro con la Svizzera, valido per la

Coppa Internazionale e vinto dagli azzurri per 4-2 . In

un breve passaggio della cronaca della partita che uscì

sulla Gazzetta dello Sport si legge: “Neri

imposta magnificamente l'azione che sviluppa Meazza, Ferrari,

Piola...”. Nonostante le sue indiscutibili doti

da mediano di interdizione, Nerì collezionò

solo tre presenze in nazionale. Dopo la Fiorentina vestì

per una sola stagione la casacca rossonera della Lucchese

(allenata dal quotato ungherese Ernö Erbstein), quindi

militò per tre campionati nel Torino fino a far

ritorno al suo Faenza, dove aveva esordito a soli sedici

anni.

Amante dell'arte e della poesia, Bruno Neri quando non

era in campo si dedicava a promuovere incontri culturali,

oppure se ne andava con gli amici poeti per mostre e musei.

Durante gli anni in riva all'Arno frequentò lo

storico caffè letterario delle Giubbe Rosse in

piazza della Repubblica dove poteva incontrare Mario Luzi,

Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, Eugenio Montale.

Dopo l'armistizio del 1943 e mentre disputava il campionato

dell'Alta Italia col Faenza, Neri scelse la militanza

antifascista arruolandosi nella Brigata Ravenna con il

nome di battaglia Berni. E da combattente partigiano l'ex-mediano

viola perse la vita a soli trentaquattro anni.

Il 10 luglio del 1944, mentre perlustrava con Vittorio

Bellonghi il tragitto che avrebbe dovuto percorrere il

suo battaglione, fu ferito mortalmente in uno scontro

a fuoco coi nazisti nelle vicinanza dell'eremo di Gamogna.

Fu quella l'ultima e maledetta partita che Neri giocò

nella sua breve vita.

Nel 1946 il consiglio comunale di Faenza gli intitolò

lo stadio, ma negli anni la memoria del calciatore-partigiano

non è andata perduta: la band-rock Totozingaro

Contromugno gli ha dedicato il brano “L'ultimo tackle”,

il giornalista di Repubblica Massimo Novelli ha

scritto un libro uscito qualche anno fa per Graphon, un

testo di Lisandro Michelini ha ispirato il lavoro teatrale

di Beppe Turletti che poi è stato portato in scena

dalla compagnia Faber di Chivasso per la regia di Aldo

Pasquero e Giuseppe Morrone.

Nelle note di scena dello spettacolo è scritto:

“Un mediano è obbligato a correre a perdifiato,

a conquistare palloni, a rilasciarli da una parte all'altra

del campo. È il baluardo del centrocampo, cerniera

tra difesa ed attacco: un mediano deve coprire il suo

terzino, ma deve essere anche pronto a rilanciare l'azione,

a far partire l'ala. Deve tenere la testa alta. Essere

vigile. Pronto. Forse per questo Bruno Neri (...) fuori

dal campo si dedicava all'arte, alla poesia... per cercare

l'ispirazione da mettere in campo”.

Il forte mediano Bruno Neri, insomma, non sarebbe stato

tale se non avesse avuto dalla sua parte le muse di Montale,

Pavese, Campana...

Mimmo Mastrangelo |

LA RESISTENZA ANARCHICA

VISTA ATTRAVERSO L'ARCHIVIO PINELLI

Il

Centro studi libertari/Archivio G. Pinelli ha da sempre

dato una particolare attenzione al periodo storico della

Resistenza cercando di ricostruire le storie poco note

dei suoi protagonisti anarchici. Proprio per dare visibilità

e coerenza a queste storie disperse, nell'aprile 1995

era stata organizzata una giornata di studi – Le

Brigate “Bruzzi-Malatesta” e il contributo

degli anarchici alla Resistenza – che aveva

cercato di ricostruire la partecipazione anarchica alla

lotta antifascista, sia nelle formazioni autonome sia

nelle formazioni militari costituite dalle varie forze

antifasciste: Brigate Garibaldi, Matteotti, Giustizia

e Libertà.... Contemporaneamente era stato prodotto

un video – Gli anarchici nella Resistenza 1943-1945

– che ripercorreva questa storia e raccoglieva le

testimonianze di alcuni partigiani anarchici, video che

è ora disponibile sul canale YouTube di EleutheraEditrice.

E di storie da raccontare ce ne sono davvero tante, anche

perché il contributo degli anarchici alla lotta

antifascista era iniziato molto prima della guerriglia

partigiana del 1943-1945. Già dal 1920 gli anarchici

erano in prima linea contro lo squadrismo fascista, ancor

prima che si facesse governo e poi regime. Gli anarchici

erano, all'epoca, una componente importante del movimento

operaio. Non solo il loro quotidiano, «Umanità

Nova», tirava cinquantamila copie, cioè poco

meno dell'«Avanti» o del «Corriere della

Sera», ma influenzavano in modo determinante l'Unione

Sindacale Italiana, uno dei maggiori sindacati italiani

all'epoca guidato da Armando Borghi. E anarchici erano

molti leader sindacali dei marittimi, dei ferrovieri,

dei metalmeccanici, dei braccianti.

|

| Dante Di Gaetano, di professione fabbro, emigrò a Milano

dal Sud e iniziò giovanissimo la sua militanza anarchica

partecipando alla lotta antifascista in Lombardia |

Durante il Biennio rosso sono soprattutto gli Arditi del

Popolo, ex-combattenti organizzati per l'autodifesa popolare,

a opporsi attivamente alla resistibile ascesa dello squadrismo

fascista, spesso spalleggiato dai carabinieri. E sono

essenzialmente gli anarchici e i socialisti «massimalisti»

ad appoggiare gli Arditi, osteggiati invece dal partito

socialista e dal neonato partito comunista. In più

di un'occasione gli Arditi mettono in fuga carabinieri

e fascisti. Come a Sarzana e a Parma nel 1921. Ed è

proprio a Parma, su una delle barricate innalzate in città,

che troviamo anche un giovanotto di Carrara, Ugo Mazzucchelli,

che ritroveremo vent'anni dopo a capo di una delle formazioni

partigiane anarchiche. Non è l'unico nome che ritorna

in questa storia.

Anche durante il ventennio, seppure in forma diversa,

continua la lotta antifascista degli anarchici. Sia all'estero,

in Francia soprattutto, dove emigrano a migliaia per sfuggire

alla repressione, e poi in Spagna durante la guerra civile,

sia in Italia, dove gli anarchici conoscono il confino.

Ed è proprio l'alto il numero di confinati anarchici

– ben superiore ai dati ufficiali dato che i tribunali

fascisti tendevano a etichettarli come «comunisti»

– che testimonia la rilevanza del contributo anarchico

alla lotta antifascista: i libertari sono infatti il secondo

gruppo per importanza numerica di tutti gli antifascisti

passati per il confino.

Significativamente, gli anarchici non vennero mai ufficialmente

liberati dal confino. Neanche dal governo Badoglio. Se

i «moderati», seguiti a ruota dai socialisti

e dai comunisti, vengono liberati già dal luglio

1943, gli anarchici, troppo sovversivi anche per il regime

nascente, vengono trasferiti dall'isola di Ventotene,

dov'erano per lo più segregati, al campo di concentramento

di Renicci d'Anghiari, in provincia di Arezzo. Qui si

trovano rinchiusi insieme ai prigionieri di guerra slavi

e albanesi. Quando arriva l'8 settembre, però,

i carcerieri se la squagliano e così anche gli

anarchici tornano liberi.

Tra i nomi che ritornano in questa storia c'è quello

del direttore del confino di Ventotene, un certo Marcello

Guida. Nel dicembre 1969 il funzionario fascista Guida,

che nel frattempo ha fatto carriera nelle istituzioni

democratiche, è diventato il questore di Milano.

E' lui che, mentendo spudoratamente, dichiara che Giuseppe

Pinelli si è suicidato. Lo stesso Giuseppe Pinelli

che, al contrario del funzionario fascista in forza a

Ventotene, aveva invece militato come staffetta partigiana

nella Brigata Franchi.

Quel ventennio di resistenza antifascista, che parte dagli

Arditi del Popolo e arriva ai partigiani che non si sono

fermati il 25 aprile 1945, viene ricostruito anche nel

video prodotto dal Centro studi libertari. La storia viene

raccontata attraverso filmati d'epoca e soprattutto attraverso

le testimonianze di alcuni partigiani anarchici: Cesare

Fuochi, Andrea Gaddoni, Spartaco Borghi (attivi in Romagna),

Ugo Mazzucchelli, Carlo Venturotti, Teresa Venturotti

(attivi nel carrarino e nella Lunigiana), Minos Gori (attivo

nel pistoiese), Giuseppe Ruzza (attivo in Piemonte), Dante

Di Gaetano, Alberto Moroni, Luigi Brignoli, Marilena Dossena,

vedova di Michele (Germinal) Concordia (attivi in Lombardia).

Le testimonianze video sono state raccolte nel 1995 da

Ferro Piludu e Lucilla Salimei e solo in parte inserite

nel video, della durata complessiva di 45 minuti. Le interviste

integrali sono ora consultabili presso l'Archivio G. Pinelli

grazie a Paolo Rasconà, che il centro studi ringrazia

per il prezioso lavoro di salvataggio e montaggio. Sempre

sul periodo della Resistenza, oltre ai materiali raccolti

durate la ricerca del 1995, sono inoltre consultabili

le registrazioni audio di Ido Petris sulla Carnia (a cura

di Elis Fraccaro), di Augusta Farvo su Milano (a cura

di Amedeo Bertolo), di Mario Perelli e Mario Mantovani

sulla Lombardia (a cura di Rossella Di Leo) e di Elio

Fiore su Genova. Un insieme di documenti e di immagini

che danno vita a un racconto collettivo da cui emerge

chiara la passione libertaria che ha mosso questi uomini

e queste donne, per i quali la lotta partigiana non era

una semplice opposizione armata a un regime liberticida

ma l'inizio di una rivoluzione sociale.

Gaia Raimondi

Per info e consultazione:

centrostudi@centrostudilibertari.it

www.centrostudilibertari.it |

|

|

|

| Michele (Germinal) Concordia e Marilena

Dossena in uno scatto

preso a casa di

Bruno Rizzi negli anni Cinquanta.

Presso l'Archivio

Pinelli è possibile

consultare il Memoriale

che Concordia

scrisse dopo la fine

del secondo conflitto mondiale |

Silvano Fedi, al centro, in una foto

“balneare”

prima della guerra.

Attivo nel pistoiese, dove aveva

costituito

la Brigata Franca Libertaria,

Fedi verrà ucciso in un'imboscata

nel luglio del 1944 e la Brigata

prenderà poi il suo

nome |

|