| ricordando

Colin Ward

Stati d'animo dell'anarchia

intervista (immaginaria) a Colin Ward

di Leonardo Caffo

Il pensiero anarchico, la rivista

Anarchy, l'eredità di Thoreau, il bambino al centro

dell'ambiente: sono alcuni dei temi di questa chiacchierata

mai avvenuta con l'architetto e militante anarchico inglese

(1924-2010) che ha saputo esprimere al meglio la concezione

per così dire anglosassone dell'anarchismo, equilibrata

e moderna.

Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio

esserci quando accadrà.

Woody Allen

Colin Ward è morto a

Ipswich l'11 febbraio del 2010. Mi è capitato di incontrarlo

di recente: e nulla di strano – non stupitevi (né

spaventatevi... nessuna seduta spiritica). Gli autori come Ward

hanno avuto una funzione specifica che gli consente, almeno

a mio avviso, di parlare anche in assenza: facciamo subito un

esempio pratico così capirete dove è avvenuto

il nostro dialogo. Mi trovavo a un convegno di filosofia morale

e, come al solito, anche questa volta l'anarchia veniva utilizzata

come spauracchio di un mondo privo di etica e organizzazione.

Stanco della solita agonia, tuttavia, avendo già fatto

il mio intervento, decisi di andare via all'applauso scatenato

dalla frase “l'anarchia è disumana” –

e, arrivato nel chiostro (era l'Università Cattolica

di Milano), ecco che mi appare questa figura: sorridente come

suo solito, sigaretta accesa nella mano destra, e camicia maldestramente

abbottonata. Colin Ward, l'altra mano in tasca e sguardo sereno,

mi invita a restare un po' con lui – dopo aver compreso

la mia amarezza per quanto successo al convegno – sollecitando

la mia curiosità: finalmente potevo chiedergli tutte

quelle cose che, da sempre, avrei voluto sapere una volta chiusi

i suoi libri. E... ecco, è andata più o meno così.

Certe volte mi domando come abbiate fatto a resistere,

testimoniando attraverso le vostre riflessioni, in una società

come questa in cui è praticamente impossibile scindere

tra Stato e Società. Uso il plurale perché, ovviamente,

non penso solo a te ma anche a Noam Chomsky o a Robert Paul

Wolff (che proprio su come le università siano resistenti

all'anarchia, anche solo a livello teorico, ha scritto molto).

È tutto talmente naturalizzato, dal capitalismo al potere

dispotico, che a discutere di uno spazio politico possibile

privo di gerarchie, e addirittura confacente alla natura umana

– mentre la psicologia evoluzionistica prova a insegnare

che siamo malvagi sin da piccoli –, sembra di fare a pugni

con la nebbia. Non ti sembrava, anche quando collaboravi con

Freedom, piuttosto che quando fondasti Anarchy,

che di fronte avessi una sfida troppo grande rispetto alle reali

capacità di comprensione di coloro che potevano ascoltarvi?

«Mah... questa tua domanda mi stupisce molto perché

la risposta è secca: no. Nel mio Anarchy in Action1

del 1973, come dovresti sapere, ho argomentato proprio che l'anarchia

non è, per usare le tue parole, uno “spazio politico

possibile”, ma proprio uno spazio politico attuale. Qualcosa

che, al massimo, dobbiamo cercare di estendere e di utilizzare

come testa d'ariete contro la resistenza, coatta, del potere

gerarchico. Questo, in parte, risponde anche al senso più

generale della tua domanda: come abbiamo fatto, o almeno come

ho fatto io, a resistere in una Società in cui scrivere

contro lo Stato è considerato quasi un atto violento.

Perché risponde anche a questa questione? Perché

sapere che esistono progetti, in giro per il mondo, che da Linux

come comunità basata sul “dono”, fino ai

tentativi come quello dell'Isola delle Rose (Insulo de la Rozoj),

dimostrano che l'anarchia non solo è possibile, ma è

anche attualizzabile in varie forme, serve proprio a rendere

il nostro essere anarchici una forma di resistenza al potere

costituito. Mi spiego: se anche noi perdessimo la volontà

di testimoniare allora sarebbe, davvero, darla vinta a coloro

da cui tu oggi sei scappato. Lasciare il convegno, per esempio,

senza dire la tua – rispondendo sul punto a coloro che

sostenevano che l'anarchia è il male peggiore –

è una tua grave mancanza. Base morale del pensiero anarchico,

infatti, è che non siamo responsabili soltanto di ciò

che facciamo – ma anche di ciò che avremmo potuto

fare e abbiamo scelto coscienziosamente di non fare. Tu, in

parte, sei responsabile del fatto che oggi, molti, usciranno

da quel convegno rafforzando i loro preconcetti sull'anarchia.

Non voglio colpevolizzarti, ma invitarti a lottare per le tue

idee. C'è poi questa questione della psicologia evoluzionistica,

che dici essere colei che insegna che siamo “malvagi”

sin da piccoli, che come sai non è altro che un'estensione

del modello di Hobbes secondo cui non saremmo altro che lupi

in lotta tra loro. Anche contro questo bisogna lottare: non

basta congedare queste teorie con sufficienza.

Proprio quando fondai Anarchy, che hai citato, feci in

modo di ottenere una collaborazione tra scienziati, filosofi,

antropologi, e tante altre figure, per usare anche le nuove

acquisizioni scientifiche volte a contrastare vecchi pregiudizi.

La natura umana non è né buona né cattiva,

ma ha in sé le condizioni di possibilità per l'anarchia

più di quanto non le abbia della democrazia o della monarchia

(ci fosse qui Noam potrebbe spiegarti, sapientemente, il paragone

tra questa mia idea e la sua sul linguaggio). La barriera tra

il sé e l'altro, completamente inesistente già

a livello infantile (pensiamo agli studi di psicologi come Donald

Winnicott o Melanie Klein), è poi comunque un falso confine

– come mostrano i contemporanei studi sui neuroni specchio2.

Si tratta, come dire, di unire i due pezzi della risposta che

ti ho dato: mostrare che, non soltanto tentativi anarchici esistono

e sono ben riusciti, ma che sono anche la forma culturale migliore

per la nostra natura umana. Si tratta di lavorare sfaldando

il sistema che critichiamo dall'interno, ognuno dalla prospettiva

che meglio sente di poter perseguire.»

|

| Colin Ward |

L'anarchia è qui, intorno a noi

Capisco... e non c'è dubbio che il pensiero anarchico,

una volta assunto come modello per la propria vita, dovrebbe

condurre a resistere sempre alla spada di Damocle che è

la presunta vittoria di un modello d'esistenza completamente

diverso. Ma non credo di essere stato chiaro, e non voglio certo

riproporre un classico dialogo tra lo scettico e l'anarchico

come quelli su cui tu stesso hai scritto. Mettiamoci d'accordo

– qui siamo anarchici entrambi e, se io lo sono, lo devo

proprio alla gente come te che ha speso la propria vita in favore

di questa idea di libertà. Ma concedimi, lo stesso, la

domanda più banale che potrebbero farti: quali sono oggi,

a tuo avviso, le reali possibilità per l'anarchia –

non solo a livello microscopico – ma anche macroscopico?

«Ancora una volta la domanda potrebbe condurre fuori strada

– se con macroscopico ci si immagina delle cose, come

gli Stati attuali, però anarchici. Questo sarebbe un

ossimoro: la stessa organizzazione dei territori in forma geopolitica

lo è – se assumiamo una prospettiva anarchica.

Uno dei nostri antenati anarchici più chiari, su questo

punto, è sicuramente Thoreau: pensiamo al suo Camminare3,

e alla disperazione nel sapere che un giorno avremmo avuto questo

mondo – in cui intere porzioni di terra, di libera

terra, sono proibite da umani ad altri umani – in un folle

gioco al massacro. Ma dobbiamo proprio smetterla di continuare

a chiederci quali siano le reali possibilità dell'anarchia

altrimenti, consentimelo, facciamo il gioco degli stessi detrattori

dell'anarchia. L'anarchia è qui, intorno a noi, ogni

giorno: ogni volta che qualcuno fa del bene senza che gli venga

imposto da un principio esterno. Sai che l'ho definita “seme

sotto la neve” – perché basta sapersi guardare

attorno, e questa utopia è in realtà già

nascosta tra il peso del quotidiano. Noi siamo una specie cooperativa

– questo è ovvio anche nelle contingenze storiche

che più hanno condotto lontano da un ideale anarchico.

Quello che bisogna fare, sin da subito, è smetterla di

pensare se l'anarchia è possibile e invece vivere, direttamente,

delle possibilità che oggi ci vengono offerte: cooperazione

e mutuo appoggio sono la cifra del pensiero anarchico ma si

ottengono solo attraverso il ricorso all'azione diretta che

va organizzata in modo libero. La mia idea è: se l'anarchia

è un seme sotto la neve ciò che bisogna fare è

far crescere questo seme e fargli strada. Il resto verrà

da sé.»

Sì ma tu stesso hai speso diverse energie per sostenere

che, affinché questo seme si faccia strada, le cose vadano

accompagnate da processi specifici. Mi riferisco soprattutto,

nel tuo caso, all'organizzazione degli spazi anche in senso

architettonico. L'idea che architettura e potere siano intrinsecamente

legate – e che anche per le generazioni che rappresentano

la vita che verrà, dunque, la città vada ripensata

dalle fondamenta4 – attraversa

tutti i tuoi scritti...

«Sì, questo è un aspetto importante della

mia teoria che non voglio venga trascurato – e non, come

dire, solo perché sono stato principalmente un urbanista.

Piuttosto perché la vita architettonica rappresenta il

mondo-ambiente dell'umano: noi costruiamo sulla base dell'idea

di mondo sociale che abbiamo e, come un cerchio che trova la

sua unità, viviamo ed esperiamo il mondo sociale sulla

base delle costruzioni che ci circondano. Il motivo per cui

ho messo “il bambino” al centro delle mie critiche

anarchiche è che è nella sua essenza rendere espliciti

certi principi morali a passeggio per le nostre città.

Divulgare anarchia tra costruzioni come le carceri o i macelli,

piuttosto che in città che assumono sempre più

la struttura di un immenso Panopticon, è davvero complesso

– per questo ripensare il nostro modello di vita significa

anche ripensare gli spazi che costruiamo e in cui, ovviamente,

questo stesso modello dovrebbe svilupparsi. Che potere e architettura

si incrocino di continuo è ovvio – pensa a come

W.G. Sebald ha raccontato nel suo Storia naturale della distruzione5

il tentativo, architettonico, di rimuovere dalla Germania post-bellica

il concetto di colpa (per la Shoah) anche a livello urbanistico.

La mia idea è la città debba essere uno spazio

che estende i principi della natura umana di cui ti ho detto:

luogo dove bambini e adulti socializzano e scoprono nuovi modelli

di esistenza e sopravvivenza – “perché nessuna

città è governabile se i cittadini non la sentono

propria”.»

Senti... io rientro al convegno, e proverò a intervenire

sul punto. Quale che sia il risultato, avrò fatto spazio

sotto la neve a quel seme meraviglioso.

«Sì... rientra. Ma l'importante è fare tesoro

di ciò che ci siamo detti: l'anarchia è qui, in

mezzo a noi, ed è estensione della natura umana che deve

trovare compimento anche in quella che, voi filosofi, chiamate

“ontologia sociale”. L'architettura, come pratica

di vita, è il compimento ultimo di questo percorso. Quale

che sia, oggi, lo spazio che riuscirai a fare a quel seme –

l'azione diretta, tua e di ogni altro, rimane comunque qualcosa

di necessario. E consentimi di concludere con un verso di Giacomo

Leopardi, che dice tutto ciò che ci siamo detti, e anche

il resto che ancora potevamo dirci, prima che io torni a oziare

tra coloro che vi faranno da punto di partenza per le vostre

sfide, analisi e battaglie future:

Sempre i codardi, e l'alme

Ingenerose, abbiette

Ebbi in dispregio.»

Leonardo Caffo

Note

- C. Ward, Anarchia come organizzazione, Antistato, Milano

1976 e ried. Elèuthera, Milano 2006.

- G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che fai: il cervello

che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Milano

2006.

- H.D. Thoreau, Camminare, Se, Milano 1999.

- Cfr. C. Ward, Il bambino e la città, Ancora

del Mediterraneo, Napoli 2000.

- W.G. Sebald, Storia naturale della distruzione, Adelphi,

Milano 2004.

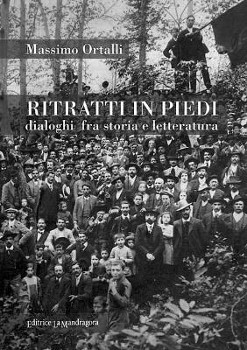

Ritratti

in piedi Ritratti

in piedi

dialoghi fra storia e letteratura

Questo

libro raccoglie i quaranta Ritratti in piedi apparsi

sulla nostra rivista tra il 2001 e il 2009.

In

ciascuno di essi Massimo Ortalli propone al lettore una

scelta di testi letterari affiancandovi documenti d'epoca

tratti dalla pubblicistica o da fonti d'archivio.

Il volume, 572 pagine con illustrazioni e indice dei nomi,

va richiesto direttamente all'autore.

Massimo Ortalli, via Emilia 216, 40026 Imola (Bo). Cellulare

348 7445927.

Una copia costa € 22,00 (invece dei 32,00 di copertina),

spese di spedizione comprese.

Pagamenti: bonifico bancario, intestato a Massimo Ortalli,

IBAN IT 49 G05080 21012 CC 120000075, Bic/Swift IMCOIT2AXXX.

|

|