Utopie,

comunità

e vita vera Israele: storia di una contraddizione

Cosa possono avere in comune Israele e il sionismo, da una parte,

l'anarchia con la sua “esagerata idea di libertà”,

dall'altra, e una radicale richiesta di pace in un mondo sempre

più in guerra? Il recente saggio di Donatella Di Cesare

(Israele. Terra, ritorno, anarchia, Bollati Boringhieri,

Torino 2014) riannoda in modo originale i fili a cui questi

temi rimandano. Se sfogliamo l'indice notiamo che il libro,

a sua volta, si articola in tre momenti: il primo ripercorre

le dinamiche interne al movimento sionista, lungo le tappe significative

della sua storia; nel secondo vediamo emergere i motivi di una

originale sensibilità libertaria all'interno del pensiero

ebraico moderno; l'ultimo propone una riflessione, quanto mai

partecipata, sull'attualità della nozione di pace/shalom.

Vediamoli più da vicino.

Che cosa si debba intendere per sionismo è oggi un buon

esercizio didattico, anche presso il popolo di sinistra che

spesso si dichiara, apertis verbis, antisionista senza

sapere bene cosa significa tale espressione. Potremmo dire che

il sionismo sta ad Israele, grosso modo, come il risorgimento

sta all'Italia. Ma il paragone appare insufficiente. Nelle sue

linee generali questa corrente è nata con l'obiettivo

di edificare uno stato-nazione per il disperso e perseguitato

popolo ebraico. Il testo mostra bene come si sia verificato

uno slittamento, in primo luogo semantico, che partendo da Sion

– nome che indica una collina di Gerusalemme e, per estensione,

Gerusalemme stessa – giunge alla nozione, tutta politica,

di ricondurre il popolo ebraico all'idea di nazione e infine

– poiché, in omaggio alla modernità, non

si dà nazione senza stato – alla prospettiva di

un ordinamento statuale, con tanto di ordinamento giuridico,

confini territoriali su cui esercitare il monopolio della violenza

e così via. Tali slittamenti progressivi – pur

partendo da antecedenti storici molto antichi, risalibili al

profondo legame che unisce il popolo mosaico alla terra promessa

– giungono all'idea di uno stato-nazione, rischiando di

perdere lungo il cammino l'afflato originario, suscitando alla

fine perplessità all'interno dello stesso ebraismo. Tutto

ciò nel libro lo vediamo condensato nel “grande

interrogativo”, esplicitato da Joseph Roth, se gli ebrei

non fossero “qualcosa di più che una ‘nazione'”

descrivibile secondo parametri giuridico-politici.

Il sionismo, quindi, è stato un movimento tutt'altro

che granitico; al suo interno, ad esempio, operava la corrente

del sionismo culturale a cui aderiva anche Martin Buber, il

quale reputava riduttivo riportare il concetto di Sion all'idea

di stato-nazione. Buber, lo sappiamo, si farà portavoce

della costruzione non di uno stato israeliano, ma di una “comunità

di comunità” che alla fine avrebbe vanificato ogni

nozione di potere statuale (ricordiamo che Di Cesare ha anche

curato la più recente edizione italiana di Sentieri

in utopia di Buber: cfr. “A” 351, marzo 2010).

Proprio oggi, mentre stiamo assistendo, per opera del capitale

globale, al declino inesorabile degli stati-nazione (di cui

si può ben affermare ciò che fino a ieri si diceva

dei monarchi costituzionali: regnano ma non governano), la prospettiva

buberiana appare meno fantasiosa di quanto i critici un tempo

le imputavano. Assai meno fantasiosa di chi propugnava “l'evoluzione

del socialismo dall'utopia alla scienza”, del “socialismo

in un solo paese”, o di chi si ostinava – e si ostina

tuttora – a parlare di un'“autonomia del politico”,

di una classe sfruttata che decide di farsi stato (mentre, ahimè,

la stessa forma-stato si va disfacendo di fronte ai poteri sovranazionali

e il politico diviene una categoria ancillare rispetto al capitale

finanziario).

Teocrazia anarchica

Soprattutto a Buber, e al suo amico e mentore Gustav Landauer,

è infatti dedicato il capitolo centrale, su “comunità

anarchica e potere planetario”. Con Buber la comunità

prende definitivamente congedo dallo stato. Comunità

dialogica, fondata sulla relazione io-tu, senza potere, dunque

costitutivamente an-archica. E anarchica anche perché

profondamente religiosa, “perché non esiste

sfera politica all'infuori di quella teopolitica”.

Ma qui, sia chiaro, siamo agli antipodi di Schmitt e della sua

teologia politica, quando questi dichiara di aver trasferito

il modello teologico cristiano al campo del diritto: il sovrano

altro non sarebbe che una secolarizzazione del Dio biblico.

Così come Dio crea il mondo ex nihilo, il sovrano

crea dal nulla l'ordine giuridico (il “Dio onnipotente

che è divenuto l'onnipotente legislatore”). Israele,

dirà invece Buber, dovrà essere una teocrazia

anarchica. Teo-crazia diretta, per nulla metaforica: il potere,

la terra e tutto il resto sono di Dio e non degli uomini. Nessuno

si può dichiarare re, sovrano o capo di qualcosa. Teo-crazia

contro iero-crazia, vale a dire contro il potere divenuto monopolio

di una casta sacerdotale che pretende di rappresentare la volontà

divina.

L'ultima

parte del volume è invece una riflessione, per nulla

scontata, sul desiderio di pace in un mondo in guerra. È

possibile, si chiede l'autrice, una pace non fondata sulla guerra

e sugli eserciti, una pace fondata su sé stessa e non

sul terrore e sulla minaccia? Partendo dal riconoscimento della

letale relazione sempre esistita fra filosofia e guerra –

da Eraclito (“la guerra è padre di tutte le cose”)

fino ai moderni – Di Cesare giunge ad affermare, con Lévinas,

che “della pace si può avere solo un'escatologia”,

poiché la vera pace si situa non dopo, bensì prima,

oltre e al di là di ogni logica di guerra. È la

pace anarchica, non deducibile dalla guerra, non il risultato

di calcoli o di compromessi; al contrario, è l'istante

di una trasformazione completa, senza mediazioni, la cifra dell'avvento

improvviso di un mondo assolutamente altro. L'ultima

parte del volume è invece una riflessione, per nulla

scontata, sul desiderio di pace in un mondo in guerra. È

possibile, si chiede l'autrice, una pace non fondata sulla guerra

e sugli eserciti, una pace fondata su sé stessa e non

sul terrore e sulla minaccia? Partendo dal riconoscimento della

letale relazione sempre esistita fra filosofia e guerra –

da Eraclito (“la guerra è padre di tutte le cose”)

fino ai moderni – Di Cesare giunge ad affermare, con Lévinas,

che “della pace si può avere solo un'escatologia”,

poiché la vera pace si situa non dopo, bensì prima,

oltre e al di là di ogni logica di guerra. È la

pace anarchica, non deducibile dalla guerra, non il risultato

di calcoli o di compromessi; al contrario, è l'istante

di una trasformazione completa, senza mediazioni, la cifra dell'avvento

improvviso di un mondo assolutamente altro.

Vita vera e vita falsa

Alcuni dei temi trattati da Donatella Di Cesare possono rinviare

a un piccolo libro di Judith Butler apparso la primavera scorsa

(A chi spetta una buona vita?, Nottetempo, Roma 2013).

Quali vite sono degne d'essere vissute e a chi spetta una buona

vita, si domanda Butler? E, ribaltando la questione: quali morti

meritano d'essere pianti e compianti, meritevoli di lutto? E

ancora: “come condurre una vita buona in una vita cattiva?”.

L'autrice si è posta questi interrogativi, fornendo alcune

sollecitazioni, in occasione del conferimento del Premio Adorno

(le sue domande provengono proprio da una frase dei Minima

Moralia: “Non si dà vera vita nella falsa”),

ricevuto nel 2012 a Francoforte e preceduto da accese polemiche

per l'impegno della filosofa americana contro l'occupazione

israeliana della Palestina.

L'autrice esemplifica il suo discorso citando le condizioni

di chi vive in stato di guerra o in situazione di occupazione;

di chi è recluso, in attesa di processo; dei precari,

dei migranti, dei clandestini e dei profughi delle società

postindustriali, vittime di un sistema che consolida, amplifica

e amministra la disuguaglianza e la violenza, “forme diverse

di morte sociale”. Implicito è il richiamo alla

questione palestinese. La domanda sollevata da Adorno viene

da Butler rovesciata e articolata sul piano biopolitico (luogo

reale del conflitto contemporaneo), su quell'insieme di procedure,

tecniche e logiche di governo della vita umana: “Se la

resistenza equivale a mettere in atto i principi di democrazia

per cui combatte, allora dev'essere plurale e incarnata

nei corpi”.

Di Cesare nel suo saggio menziona Butler, pur non condividendo

sempre le sue opinioni, come una filosofa che contribuisce a

sviluppare una discussione, “né apologetica, né

scontata”, su Israele. E, infatti, il secondo testo presente

nel libriccino di Butler è dedicato proprio alla questione

palestinese, in cui motiva le ragioni per cui un'ebrea (americana)

come lei, regolarmente iscritta alla sinagoga, può dichiararsi,

senza rinnegare la propria origine, contraria alla violenza

dello stato israeliano e schierarsi in difesa del popolo palestinese.

Federico Battistutta

Gli

oppositori?

In manicomio“Per tenere a mente Carol Lobravico e Francesco Mastrogiovanni

persone libere”. A queste due vittime delle violenze della

psichiatria Marco Rossi dedica il suo ultimo libro Capaci

di intendere e volere. La detenzione in manicomio degli

oppositori al fascismo (edizioni Zero in Condotta, Milano

2013, pp. 96, Ä 10,00).

Del tema “psichiatria e fascismo” si sono occupati,

negli anni, autorevoli scrittori, ricercatori, giornalisti che

hanno analizzato sopratutto le relazioni intercorse fra le politiche

razziste, eugenetiche e biopolitiche, messe in atto dal regime.

In gran parte delle opere pubblicate fino a oggi si riscontra

una minimizzazione del ruolo e della funzione nefasta che il

manicomio e altre strutture sanitarie, ritenute civili, hanno

svolto nella repressione del dissenso politico e sociale in

Italia.

Marco Rossi, al contrario, ci fornisce, in questo rigoroso quanto

meticoloso lavoro sugli archivi, i dati documentali e gli elementi

necessari per una nuova riflessione sulla reale portata, non

solo in termini statistici, della segregazione manicomiale degli

oppositori politici nel ventennio fascista. L'autore ha analizzato

i fascicoli del Casellario politico centrale di circa un centinaio

di antifascisti, di alcuni “senza partito” e di

“donne degeneri” e ha raccolto le tracce di vita

di alcuni internati raggruppandole in “categorie”

politiche: anarchici, comunisti, socialisti, repubblicani ecc.

Nella prefazione al libro, Luigi Balsamini sottolinea la necessità,

da parte di tutti i poteri, di utilizzare la psichiatria là

dove la detenzione comune non riesce a raggiungere il risultato

sperato. La nota espressione di Lombroso: “I martiri sono

venerati, dei matti si ride: ed un uomo ridicolo non è

mai pericoloso”, ripresa da Balsamini, racchiude in sé

il folle progetto che, purtroppo, è stato applicato a

ovest come a est, di screditare le opposizioni politiche esibendole

come devianti, irrazionali e quindi folli.

La conferma che la psichiatrizzazione di individui scomodi viene

ancora oggi utilizzata associando ad essa comportamenti ritenuti

violenti, la ritroviamo, a distanza di quasi settanta anni dalla

Liberazione, nelle testimonianze degli operatori sanitari e

di coloro che intervennero sulla spiaggia del villaggio turistico,

dove Franco Mastrogiovanni trascorreva le ferie, per la nota

mega-operazione di cattura in stile hollywoodiano.

Libri come questo servono, come si legge nella dedica, per “tenere

a mente”, per non dimenticare. E allora è il caso

di ricordare che, dopo l'ultima ascesa del governo Berlusconi,

in poco meno di un anno, sono stati presentati ben cinque disegni

di legge per la modifica della legge 180 del 13 maggio 1978,

meglio conosciuta come legge Basaglia. Il più preoccupante

è quello che porta la firma dello psichiatra e parlamentare

Carlo Ciccioli (Pdl), ex-dirigente del Msi-Dn, che parla del

contratto terapeutico vincolante per il proseguimento delle

cure che ben si configura con la denominazione di “contratto

di Ulisse”. Come vediamo c'è ancora chi sogna,

nel terzo millennio, l'internamento a vita per motivi psichiatrici

e la trasformazione di strutture sanitarie in carceri a gestione

privatistica.

La speciale qualità di questo lavoro sta proprio nella

sua capacità di stimolare il lettore alla riflessione

sul passato, sul presente e a prepararci a non avere paura per

il futuro, ma a essere consapevoli e a vigilare affinché

tutto ciò non accada. Consiglio vivamente la lettura

di questo libro con la speranza che in tanti lettori induca,

come è avvenuto in me, una partecipazione emotiva straordinaria

e un rinnovato impegno politico.

Angelo Pagliaro

angelopagliaro@hotmail.com

Un rendez vous catalano

tra amore e anarchia

Joan Isaac è senza dubbio una delle voci più

intense della canzone d'autore catalana. In Italia lo si è

conosciuto piuttosto recentemente, verso la fine degli anni

novanta, per le sue partecipazioni al Premio Tenco e per l'amicizia

che lo lega a Sergio Secondiano Sacchi. Ma il primo singolo

di Joan Isaac, Rèquiem, è del 1973. E quasi

fosse per festeggiare i quarant'anni di carriera di Joan Isaac

è stata pubblicata questa ben documentata biografia (Joan

Isaac. Bandera negra al cor, prologo di Joan Manuel Serrat,

Editorial Milenio, Lleida 2013, pp. 256, € 21,00), opera

del poeta e scrittore gaditano Luis García Gil, che già

si era dedicato a raccontare le vite di altri referenti della

canzone d'autore spagnola e internazionale come Joan Manuel

Serrat, Javier Ruibal, Atahualpa Yupanqui e Jacques Brel.

|

| Barcellona, febbraio 2013. Festival Cose di Amilcare.

Joan Isaac durante il concerto di Eugenio Finardi |

Grazie a una ricerca appassionata ed appassionante, García

Gil ricostruisce la vita e la traiettoria artistica di Joan

Vilaplana i Comín, in arte Joan Isaac, dagli anni dell'infanzia

a Esplugues, poco fuori Barcellona, fino al suo ultimo disco,

Piano, piano, uscito nel 2012. E nel mezzo, oltre ad

un'utilissima appendice con la discografia completa e con fotografie

provenienti dall'archivio privato di Joan Isaac, c'è

tutta la poesia, le emozioni, le lotte, i sogni, le delusioni,

l'impegno di un cantautore controcorrente che García

Gil definisce come un epigono della Nova Canço catalana.

Secondo lo scrittore gaditano, per capire Joan Isaac è

imprescindibile difatti conoscere quella straordinaria esperienza

che rivoluzionò la canzone e la cultura catalana e i

suoi compagni di viaggio. Artisti come Maria del Mar Bonet,

Quico Pi de la Serra e Lluis Llach, tra gli altri. E anche una

figura imprescindibile per quanto molto criticata dai puristi

negli anni Settanta: Joan Manuel Serrat.

Ma, come spiega García Gil, per contestualizzare la raffinata

poesia di Joan Isaac e la sua scelta di scrivere e cantare in

catalano bisogna ritornare agli ultimi anni della dittatura

franchista e alla lenta transizione alla democrazia. È

in tutto questo che nasce una canzone che rimane ancora oggi

un simbolo, A Margalida, dedicata alla compagna di Salvador

Puig Antich, l'ultima persona ad essere giustiziata dal regime

franchista con la barbara tecnica della garrota nel marzo del

1974. E proprio questo 2 di marzo, per ricordare Puig Antich

ai quarant'anni esatti dal suo assassinio, Joan Isaac dedica

uno spettacolo, organizzato insieme agli amici di Cose di Amilcare

e del BarnaSants, intitolato non a caso Cançons d'amor

i d'anarquia. Uno spettacolo che approderà anche

a Sanremo il prossimo 3 maggio.

È questa capacità di unire amore e anarchia, ci

spiega García Gil, la chiave per capire la poesia che

si fa canzone di Joan Isaac, sia nel primo intenso decennio,

segnato da dischi pregevoli come És tard (1975),

Viure (1977) e Barcelona, ciutat gris (1980),

sia negli ultimi quindici anni – dopo una lunga pausa

tra il 1985 e il 1998 in cui il cantautore di Esplugues si è

ritirato dalle scene e si è dedicato alla professione

di farmacista – con dischi superbi come Joies robades

(2002), Duets (2007) e Auteclàssic. Joan Isaac

& Luis Eduardo Aute (2009). Dischi dove un Joan Isaac

maturo intervalla con garbo ed esperienza nuove canzoni con

versioni in catalano di classici in altre lingue, tra cui è

doveroso ricordare lo spagnolo Aute e i nostri Roberto Vecchioni

e Paolo Conte.

Un rendez vous, quello tra amore e anarchia ed un legame,

quello con la cultura e la canzone italiana, che continuerà

anche nei prossimi anni come il nuovo disco che uscirà

a breve, Vuit joies italianes i altres maravelles, con

versioni in catalano di Capossela, Dalla, Battiato, Giorgio

Conte e De Gregori, tra gli altri, fa presagire.

Un bel libro, insomma, questo di García Gil, la cui lettura

è consigliata a chi si vuole avvicinare alla canzone

d'autore catalana e, più concretamente, alla poesia/canzone

di Joan Isaac.

Steven Forti

Documentari/

(r)esistenze cilene

“C'è la terra, ma non c'è

l'acqua. Cosa può fare una persona in quel posto, senza

acqua? Serve l'acqua per lavorare (...) Come si fa a non sentirsi

male per tutto questo?

Voi non vi sentite male?”

Berta, donna mapuche.

Già da diversi anni capita di sentire la sentenza: “Le

guerre del futuro verranno combattute per l'acqua”. Se

fino a tempi relativamente recenti una guerra per l'acqua sarebbe

sembrata tanto assurda quanto una guerra per l'aria (in stile

Spaceballs), oggi a ben vedere ci si può accorgere

che quelle assurde guerre sono già iniziate.

Il caso della Patagonia cilena non è l'unico, ma forse

il più eclatante. A combattere questa guerra non ci sono

due eserciti contrapposti ma multinazionali da una parte, e

villaggi, comitati, semplici cittadini dall'altra. Lo Stato

cileno, nelle vesti di politici corrotti e carabineros,

fa da arbitro cercando di rendere ancora più impari il

conflitto, difendendo con la legge l'arroganza delle multinazionali

e reprimendo con la violenza la triste rabbia del popolo.

Con il documentario Lucciole per lanterne (Italia 2013,

42 minuti), Stefano e Mario Martone raccontano con poetica lucidità

questa “guerra” che si sta combattendo in Cile,

in cui anche l'Italia (purtroppo) gioca un suo ruolo. Infatti

è la “nostra” Enel (società al 33%

di partecipazione pubblica) a controllare il gruppo Endesa Chile,

responsabile del progetto HydroAysén. Un folle progetto

che prevede la costruzione di ben cinque mega-dighe nella Patagonia

cilena, per produrre energia elettrica, portarla nelle zone

industriali di Santiago, e venderla. Tutto ciò per il

solo scopo di ricavarne profitto.

A far da sfondo al documentario vi è anche il “nostro”

Pier Paolo Pasolini, non solo per la citazione iniziale (“Io,

ancorché multinazionale, darei l'intera Montedison per

una lucciola”), ma soprattutto per la fondamentale distinzione

tra sviluppo e progresso fatta da Pasolini. Perché, come

suggerisce il finale del documentario, la soluzione per sconfiggere

un assurdo modello di sviluppo non arriverà dai meeting

sullo sviluppo sostenibile che si tengono tra i grattacieli

delle megalopoli contemporanee, ma potrà arrivare soltanto

dalle persone che combattono ogni giorno per “proteggere

le foreste, le montagne, i fiumi; perché sanno che le

foreste, le montagne e i fiumi proteggono loro”.

Giustamente uno spazio importante del documentario viene riservato

ai volti dei mapuche, il popolo originario della Patagonia,

“custodi del nostro passato” ma anche “guide

per il nostro futuro”, perché non ci sarà

mai né acqua né energia a sufficienza finché

il mondo non si guadagnerà un nuovo “spazio filosofico”

che contenga idee di progresso, e non di sviluppo.

Un documentario girato dall'altra parte del mondo ma che ci

tocca personalmente, non solo per il coinvolgimento di Enel,

non solo perché di privatizzazioni se ne parla molto

anche da noi, ma soprattutto perché se queste “guerre”

non ci toccano gli scontri saranno sempre più impari.

Il senso di tristezza che trasmette il documentario è

lo stesso senso di tristezza che sente il nostro pianeta difronte

a questi dolorosi e inumani mega-progetti; ma questo senso di

tristezza è anche un buon punto di ritrovo da cui possiamo

muoverci tutti insieme per costruire non più delle dighe

ma uno “spazio filosofico” che contenga una nuova

“idea di felicità e di appagamento”. Questo

non sarà possibile senza riconoscere l'importanza delle

moltitudini di piccoli “spazi fisici” che vengono

costruiti ogni giorno dalle persone che sanno di non potere

(e non volere) vivere senza l'acqua limpida dei loro fiumi.

Michele Salsi

Dalle

Ande

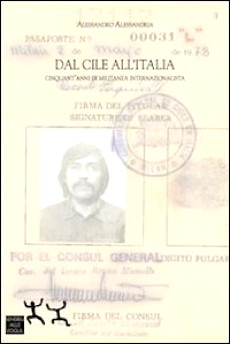

agli AppenniniPasaporte n° 00031, Milan 2 de mayo de 1978. Firma del

titular: Vicente Taquias V. È questo il passaporto

cileno, con la “elle” della malasorte stampata sopra,

di Vicente Taquias Vargas, Urbano per i compagni. Un passaporto

marchiato, per sovversivi indesiderati. Segno distintivo della

strategia dell'Operazione Condor per l'individuazione, cattura,

eliminazione degli oppositori di Pinochet all'estero. Nella

lettera “L” tracciata con il pennarello rosso, il

destino già segnato di molti desaparecidos.

L'autore Alessandro Alessandria, nel suo contributo (Dal

Cile all'Italia. Cinquant'anni di militanza internazionalista,

Sensibili alle foglie, 2013, pp. 304, euro 18,00), ricostruisce

la vicenda personale, intensa, umana e politica di Urbano, ma

anche quella collettiva e sofferta del popolo cileno. Attraverso

documenti e fonti orali offre l'opportunità di accostarsi

alla storia non solo del Cile. Una storia che ci riguarda, divulgata

da un'appassionata prospettiva non ufficiale.

Urbano, cileno di Santiago, classe 1945. Uno tra le migliaia

di esuli ancora oggi sparsi per il mondo, arriva in Italia dopo

il golpe dell'11 settembre 1973. Il padre calzolaio e anarchico.

Fondatore e dirigente di un'organizzazione sindacale dei lavoratori

del legno, durante la dittatura di Videla verrà iscritto

nell'elenco nero e perderà il lavoro in fabbrica. “Mio

padre si portava dietro, con sé, due scatoloni enormi,

due bauli che erano pieni di libri. Pieni di libri! Libri sociali,

No?” La morte del padre, avvenuta nel '79, segnerà

per Urbano la perdita di un importante punto di riferimento,

ideale e affettivo.

La madre un'attivista contro la “falange” fascista,

militante, rivoluzionaria. Agli inizi degli anni Cinquanta,

andranno a vivere in un'immensa baraccopoli di “mattoni

fatti da noi con la paglia”, la Legua Nueva, un

affollato quartiere operaio, di famiglie numerose e di confinati.

Tutti si portavano dietro storie di militanza. Prenderà

presto forma un vivace laboratorio di politica dal basso, vitale

per la sua formazione che influenzerà l'agire nelle battaglie

future, anche quelle lontano dal Cile. Lì c'erano i suoi

veri maestri, i saggi del quartiere, “quelli che riuscivano

a spiegarti le cose”.

In casa aiuta il padre a lavorare su commissione, insieme agli

altri fratelli, nove vivi. Dopo la scuola, tutti intorno a un

banco a fare le scarpe, ascoltare l'unica vecchia radio che

informava sui fatti del Cile, e le riunioni clandestine dei

dirigenti e militanti sindacali. Così fin “da piccoli

abbiamo dovuto cercare di capire e spiare agli angoli delle

strade che non arrivasse la polizia”. Ma senza mezzi non

era possibile studiare. Urbano si ferma alla quarta elementare.

Solo anni dopo, in Italia conseguirà la maturità

artistica.

A dodici anni in fabbrica, presto diventa un dirigente del sindacato

di base dei lavoratori del cuoio fondato dal padre. Conoscerà

il valore della solidarietà nel sostegno alle lotte dei

baraccati: “A volte perdevi lo sciopero perché

ti prendevano per fame”. Suscita tenerezza la determinazione

di quel ragazzetto smilzo di forse quindici anni già

impegnato nella lotta per l'occupazione della terra: “L'avevamo

disegnato nella nostra mente, sui fogli e quando si riusciva

a rimanere, e di solito ci riuscivamo a rimanere, si tracciava

il terreno dove si sarebbero fatte le scuole, l'ospedale, il

campo sportivo (...) sono nati così i quartieri a Santiago”.

Seguiranno altre lotte per l'elettricità, l'occupazione

delle corriere per aumentare il numero delle fermate, allungare

il percorso di due o tre chilometri, e poter andare a lavorare.

In seguito al golpe, Urbano racconta l'arresto a causa della

sua militanza politica e l'internamento nello stadio nazionale

insieme a migliaia di persone. Quindici giorni di bastonate,

torture con scosse trasmesse da fili elettrici. Rilasciato,

se ne guarderà bene dal passare a mettere la sua firma

presso una caserma di polizia. Scampa così alla deportazione

in campi di concentramento. I carabineros invece spareranno

al fratello, freddandolo mentre aspettava l'autobus.

Vicende temerarie lo catapultano dall'altra parte del mondo.

Approdato in Italia con due figlie e la moglie ancora in attesa,

la meta dell'esilio sarà Massa Carrara. La mitica Carrara

dei racconti del padre e dei compagni più anziani. La

Carrara anarchica, antifascista e poi partigiana. Per tutti

sarà Urbano, fedele al nome di battaglia in Cile. Espressione

di intima volontà di militanza futura, anche in terra

straniera. Ai piedi delle Apuane, che forse sentiva un po' come

un prolungamento della sua terra, trova un terreno fertile per

continuare la sua vocazione. Per i cani sciolti come Urbano,

esuli dissidenti e sospettati non sarà facile ottenere

l'asilo politico e il diritto a un libretto di lavoro.

Prima occupazione: addetto alle pulizie in un campeggio. Il

proprietario è un ex comandante partigiano della Garibaldi.

Inizia ad appassionarsi alla Resistenza italiana e alla situazione

politica. Poi un lavoro nel cantiere navale “Apuania”.

Diventa un saldatore specializzato. Dopo il fallimento degli

scioperi di Mirafiori, quando decide di licenziarsi dirà:

“Potevo andare dove volevo.(...) non dovevo chiedere un

posto di lavoro né a partiti, né a sindacati o

al collocamento. Il mestiere me lo ero creato così come

avevo fatto in Cile, osservando e praticando”.

Nel '76 darà vita al Comitato dei lavoratori cileni

in esilio. L'attività di sostegno alla peculiare

resistenza popolare cilena viene ribadita insieme ai principi

internazionalisti di autonomia politica, per un'autentica democrazia

popolare. Autogestione, azione diretta, controllo dal basso,

auto-conquista delle condizioni minime di esistenza. Solo così

“si può dare al termine libertario tutta la ricchezza

dei suoi significati; con la resistenza popolare in Cile cresce

anche un modo nuovo di essere libertari”. Sarà

il contributo che Urbano trasferirà pure nell'esilio.

Non si riesce a pensare Urbano disgiunto dalla passione per

la lotta politica e l'azione. Il libertario audace, l'interventista

energico, quando nel 1988 una nube tossica fuoriesce dallo stabilimento

della Montedison, accorre impavido e insieme ai suoi compagni

dà l'avvio alla mobilitazione di cavatori, operai dei

cantieri navali e tanti giovani: “C'era troppa gente per

una città così piccola come Massa”. Per

quarantacinque giorni, Comune, ferrovie e il palazzo dell'Associazione

degli industriali verranno occupati. Appoggerà altresì

la popolazione della Valle Bormida contro l'inquinamento chimico

dell'Acna di Cengio.

Mai sopito, il legame viscerale con la sua terra e la sua gente

si intensifica intorno alla metà degli anni Ottanta,

quando il Comitato ristabilisce i contatti con i barrios,

i quartieri popolari di Santiago: “Non era ammissibile

che mentre in Cile si stava massacrando il popolo, noi non facessimo

nulla”. Chi ha conosciuto Urbano lo ricorda girare per

la Toscana a denunciare la violenza e la repressione del regime

di Pinochet e raccogliere aiuti a favore del popolo cileno.

Non mancheranno fondi per comprare macchine da cucire per le

donne. È noto l'appoggio al Comitato da parte

delle cooperative dei lavoratori portuali di Carrara, in nome

della solidarietà al popolo cileno che faticava a racimolare

cibo o altri prodotti da scambiare. Sequestrate nel porto, per

due mesi, tre navi con bandiera cilena cariche di derrate alimentari.

Le lotte di Urbano per il popolo cileno si intersecano, solidarizzano

e puntano i riflettori su un'Italia che non conosce ancora la

cultura dell'accoglienza. Alla fine degli anni Ottanta, l'internazionalista

combattivo affianca gli immigrati nelle loro battaglie. Sarà

il primo a portarli in piazza, ad Alessandria, in una manifestazione

per soli stranieri. Il saggio maestro cileno entra in conflitto

con l'ambiente sindacale: “Noi non è che facessimo

assistenza agli immigrati. Noi gli insegnavamo come dovevano

fare per acquisire i propri diritti senza andare dal funzionario

dell'assistenza del sindacato o del volontariato, ma imparare

da soli. Come avevamo insegnato agli operai in Cile, no? Usavamo

la stessa pratica, la stessa politica”.

Lucida l'analisi sull'impossibilità per il volontariato

di risolvere i problemi, ne rallenterebbe addirittura la presa

di coscienza: “Se hai fame, ti va bene che qualcuno ti

dia un piatto di minestra, ma la soluzione di tutti i problemi

non sta né nella coperta né nella minestra, perché

domani avrai ancora freddo e ancora fame (...) perché

la propria liberazione non può essere delegata a nessuno

e nessuno che non sia protagonista della propria liberazione

riuscirà a diventare effettivamente libero”. Sostegno

e solidarietà anche ai profughi della ex Jugoslavia e

alle minoranze etniche e sociali oggetto di atteggiamenti razzistici

e discriminatori, come la comunità rom accampata lungo

il Lavello vicino a una discarica abusiva inquinata dagli scarichi

della Montedison.

Urbano è il primo cileno a presentare presso un tribunale

italiano una denuncia contro l'ex generale Pinochet Augusto

Ugarte, per i reati di omicidio, tortura, lesioni gravissime,

sequestro di persona. La risposta: minacce di morte. Sarà

un brindisi amaro, quando alla morte dell'ex dittatore, Urbano

stapperà la bottiglia regalatagli dal fratello e rimasta

più di vent'anni nel sottoscala. Un'euforia spezzata

perché Pinochet non essendo mai stato processato morirà

da innocente. Urbano porterà avanti anche una battaglia

personale per far valere il suo legale diritto alla cittadinanza.

Pur avendone i requisiti, gli viene negata per motivi ostativi

fondati su calunnie, insinuazioni in un clima di caccia all'anarchico

pericoloso, sospettato di aver avuto contatti con “individui

seguaci della lotta armata”. Perquisito nella sua abitazione

durante la sua assenza per cercare documentazione ritenuta sospetta.

Intimidazioni per aver appoggiato le battaglie ambientaliste.

Accusato da certa stampa di fomentare riunioni di anarchici

insurrezionalisti in occasione del primo anniversario del G8

a Genova. Invece l'incontro incriminato serviva per raccogliere

fondi per il giornale anarchico “Umanità Nova”.

Diventa un caso politico e giuridico nazionale. La rivista “A”,

che anche in passato aveva dedicato spazio alle vicende di Urbano,

ne parlerà a più riprese. Se ne occuperà

pure la stampa moderata con articoli polemici contro le istituzioni.

Essere anarchico può precludere il diritto alla cittadinanza.

L'anarchico cileno la otterrà solo nel 2007.

Urbano ha maturato una disposizione naturale all'immedesimazione

umana di chi condivide la sorte di essere uno straniero del

sud del mondo. Oggi, il militante internazionalista insieme

alla sorella Ana, esiliata da anni a Londra, sostiene il progetto

Ecomemoria, un albero per ogni desaparecido o assassinato

dalla dittatura di Pinochet. Memoria storica ed ecologica anche

in appoggio solidale alla resistenza dei mapuche, nativi americani

che difendono la loro terra sacra dall'ecocidio e dagli espropri

delle multinazionali. Confesserà in un'intervista: “Il

Cile è il luogo della mia giovinezza, della lotta della

prima parte della mia vita. Oggi, dopo 28 anni di vita da esiliato,

il mio terreno di lotta, da anarchico e internazionalista è

qui dove vivo, dove la 'democrazia reale' non si mostra meno

dura verso chi le si oppone, cercando di costruire una società

libera e solidale”.

Claudia Piccinelli |