|

Thailandia

I garofani d'aria

reportage di Moreno Paulon

Una storia di profughi, rivoluzioni e monaci buddhisti nella città di Mae Sot, meta di molti rifugiati birmani,

e nell'eterotopia di Mae La, uno dei più grandi campi profughi della Thailandia.

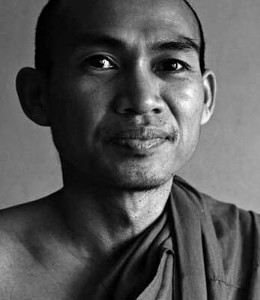

Mae Sot / intervista al monaco Ashin Issariya

La città di Mae Sot

è una culla di garofani dell'aria. Malgrado l'appartenenza

al territorio nazionale thailandese, gli abitanti della città

sono piante senza radici. Non affondano i piedi nella terra

patria, vivono di movimenti storici e scambi quotidiani, si

radicano nel vento della diaspora, mettono casa nelle persone

come fanno gli stranieri, non nel suolo o nei monumenti alla

maniera dei nativi.

Ad appena 7 km dal confine birmano, Mae Sot è terra di

esuli per scelta o per forza, è un porto in cui le barche

ormeggiano legate a corda, lasche, senza ancora. Non del tutto

Thailandia e niente affatto Birmania, la sua popolazione ufficialmente

si aggira intorno ai 45 mila abitanti, ma stimarla con esattezza

è molto più difficile di quanto le statistiche

lascino supporre. Le cifre dei censimenti inevitabilmente mentono:

moltissimi abitanti, soprattutto di origine birmana, non vi

sono registrati, attraversano ogni giorno clandestinamente il

confine via terra o sul fiume, si fermano per giorni o per anni,

mettono su famiglia, lavorano, a volte passano tutta una vita

inosservati sotto il naso delle autorità nazionali, invisibili

come le ombre nel buio. Per quelli meno fortunati invece, per

chi viene scoperto nelle strade senza documenti validi, c'è

la gabbia.

“Che cos'è quella?” domando ad un

passante thai.

“Quella è la gabbia”

“Per che cosa?”

“Per i birmani”.

|

| “La gabbia” è una sorta di sbrigativo

centro di indentificazione ed espulsione

nel mezzo della città di Mae Sot |

La gabbia è una cella nel bel mezzo della città,

ben visibile dalla strada, proprio accanto alla stazione di

polizia e a due passi da un piccolo terminale secondario di

autolinee. È uno sbrigativo centro di identificazione

ed espulsione, dove ogni giorno birmani irregolari colti sul

territorio finiscono collettivamente sotto chiave per alcune

notti, in attesa dell'espulsione o di altre risoluzioni.

Mae Sot, miscellanea città di confine, è soggetta

a flussi complessi e molteplici: conoscere in maniera approfondita

anche uno solo dei suoi volti richiederebbe anni di permanenza

e ricerche serrate. Sotto la superficie tranquilla della vita

quotidiana si agitano acque in continuo movimento. Alcuni karen

vanno e vengono per Mae Sot muovendosi di nascosto dai vicini

campi profughi, moltissimi birmani entrano in Thailandia come

vittime di traffico di esseri umani, altri sono stati privati

dei documenti dal loro governo per aver preso parte alle varie

lotte contro il regime militare. In città alloggiano

circa trenta bordelli, una miriade di artigiani, gruppi karen

e hmong, pagode buddhiste e chiese cristiane, fotografi

a caccia di un Pulitzer nella miseria, cittadini thai, operatori

internazionali delle centinaia di Ong presenti sul territorio,

cinesi commercianti di pietre preziose, ufficiali, piccoli mercanti.

Nelle strade, accanto alla lingua thai, si sentono spesso parlare

quella karen e quella birmana, mentre fuori dal centro

viaggiano indisturbati pick-up stracarichi con oltre venti persone

a bordo. Piccoli e grandi trafficanti fregano il confine ogni

giorno per contrabbandare dosi di yaba, la droga dei

poveri, una tremenda metanfetamina prodotta in Birmania e rivenduta

sul mercato di Bangkok e di Chiang Mai, da dove entra in circolo

e divora rapidamente il cuore della Thailandia.

Il festoso mercato di Mae Sot è fitto di scritte tondeggianti

in caratteri birmani, alfabeto thai e ideogrammi cinesi. Gli

uomini e le donne indossano spesso il passou e la longyi

come si usa in Myanmar e i volti dei bambini birmani e delle

loro madri sono spesso truccati di tanaka, un legno color

ocra che strofinato sulla pietra e impastato con acqua diventa

una crema usata come belletto.

Come in Birmania, molte persone indossano il pigiama anche di

giorno per uscire in città, con fantasie di cuori e fiori,

cuccioli di gatto, cartoni animati. A cadenza regolare la cantilena

nasale del muezzin risuona dai minareti della moschea

e richiama al tempo della preghiera i musulmani, che accorrono

dalle vie del centro come marinai stregati da un canto di sirena

divulgato sull'oceano, mentre i monaci buddhisti raccolgono

l'elemosina di porta in porta, pregando sull'uscio con voce

baritonale e capo chino, sollevando a due mani il debey,

il vaso delle offerte, pendente dalle accese tonache color zafferano.

All'ultimo piano di una biblioteca nei pressi del mercato centrale,

ho trascorso qualche ora con il monaco buddhista Ashin Issariya,

attivista politico della prima ora, esule birmano e fra i più

rilevanti promotori della grande rivolta del settembre 2007,

poi battezzata Rivoluzione Zafferano. Perseguitato dalla caccia

alle streghe del regime, costretto per anni nel silenzio e nella

penombra della clandestinità, Issariya, come altri protagonisti

della rivolta contro la junta militare, ad anni di distanza

si sente libero di raccontare gli eventi del settembre 2007,

di un movimento che nel giro di due mesi ha coinvolto 227 proteste

in 66 città, interessando tutti i 14 Stati e divisioni

dell'odierna Birmania, o Myanmar.

|

| Ashin Issariya |

Perché sei a Mae Sot, Issariya?

«Mi cercavano. Dopo i fatti del 2007 il regime perseguitava

tutti, e in particolare chi come me scriveva articoli e poesie

contro di loro, chi organizzava il movimento di dissidenza dall'interno.

Eravamo i peggiori nemici, quelli che influenzavano le coscienze.

Nel 2008 sono arrivati fino alla mia famiglia, ero in pericolo.

Prima hanno catturato otto membri di Generation Wave e li hanno

torturati per sapere dove fossero i miei familiari, poi sono

arrivati fino al mio villaggio. “Dov'è il vostro

monaco?” chiedevano. La mia famiglia non ha rivelato niente,

ma mi ha chiesto di mettermi in salvo, di andarmene dal Paese.

Così ho deciso di venire qui, appena oltre il confine.

Dal mio villaggio sono partito per Rangoon, passato per Pegu,

poi attraerso il Kayin State fino a Myawaddy e infine sono arrivato

a Mae Sot nell'ottobre 2008. Molti dei miei amici e compagni

monaci, compresi U Gambira e U Kemind, erano già finiti

in galera, erano caduti nelle mani dei militari, io rischiavo

di fare la stessa fine.»

Come sei riuscito a sfuggire agli arresti e alle persecuzioni

fino al 2008?

«La sera del 28 settembre, durante le violenze e i massacri,

mio fratello è venuto segretamente in visita al mio monastero.

“Per ora non puoi fare più di così”

mi disse, “molti monaci sono già finiti in prigione,

altri sono stati picchiati a morte nelle strade. Lo hai visto.

Devi nasconderti, devi muoverti, se ti prendono non potrai lottare

dalla prigione”. Così ho iniziato a muovermi di

nascosto di villaggio in villaggio senza fermarmi mai. Portavo

con me il mio computer, facevo editing, montavo i filmati

delle manifestazioni e li mostravo agli abitanti. Il regime

aveva fatto il lavaggio del cervello alla popolazione. Dicevano

che quelli nei filmati non erano veri monaci, che i veri monaci

erano nei monasteri, non a manifestare. Così cercavo

di mostrare loro la verità. Molti monaci e molti miei

amici e studenti erano in prigione. Io mi nascondevo sotto falso

nome, il regime cercava King Zero, non Ashin Issariya.

King Zero era il nome con cui mi firmavo negli articoli contro

il regime.»

Quando è nato il tuo attivismo politico?

«Devo la mia coscienza politica al mio maestro, Thu Mana.

Ben prima dell'università, i miei genitori volevano che

ricevessi un'istruzione e mio padre mi mandò al monastero

quando la mia scuola statale venne chiusa, così fui affidato

alla guida di Thu Mana. Lui, invece di dirmi cosa pensare,

mi ha insegnato come pensare. Nel 1972 i militari avevano

distrutto la sua biblioteca, ma era riuscito a salvare alcuni

libri, a tenerli nascosti, e me li fece leggere. Più

tardi mi fece ascoltare anche i discorsi di Aung San Suu Kyi.

Mi istruì politicamente, non era una fortuna che avevano

tutti i monaci. Io ho cercato di seguire il suo esempio. Aprivo

biblioteche, ovunque, in qualsiasi città e villaggio,

ne ho aperte 13 finora. Le aprivo così che tutti potessero

iniziare un percorso simile al mio, istruirsi politicamente,

socialmente. Ne ho aperta una anche nella mia stanza a Rangoon,

ho cercato di fare quello che il mio maestro ha fatto con me.

Durante l'università io e gli altri monaci cercavamo

di proporre iniziative creative per informare gli studenti e

la popolazione, scrivevamo articoli e poesie per stimolare le

persone a riflettere, perché sotto il regime l'istruzione

della popolazione era bassissima, li crescevano nell'ignoranza,

facevano solo propaganda e nessuno capiva veramente o si preoccupava

della situazione politica, che era gravissima. Nel 2000 mi hanno

fatto chiudere una biblioteca che avevo aperto nell'università,

perché l'università era statale e statale significava

del regime.»

[ ... ]

|

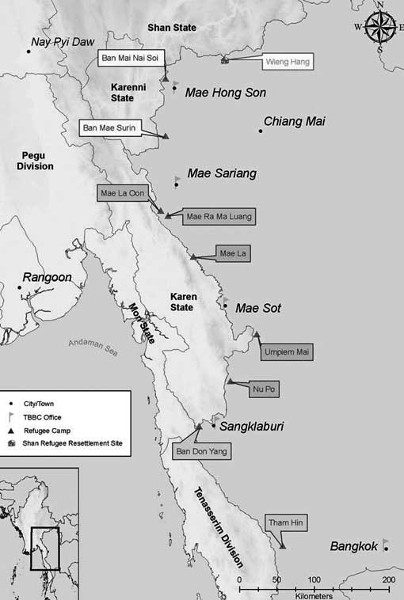

| Mae Sot, Thailandia occidentale, in prossimità

del

confine con il Myanmar (Birmania) |

Che cosa ti ricordi dei giorni di settembre?

«È stato un massacro. Il 5 settembre oltre 500

monaci scesero in strada a Pakokku, Magwe Division, ed altri

200 erano già intervenuti ad Arakan, Rakhine State. Furono

picchiati e arrestati dalle forze dell'ordine. Poco tempo dopo

con U Gambira e U Kemind ci siamo incontrati per stendere un

documento, era il 9 settembre. Uke l'ha trasmesso attraverso

la Bbc e tutti i monaci del Paese l'hanno sentito. La All Burma

Monks Alliance chiese delle scuse ufficiali, scuse pubbliche

da parte del regime e delle forze dell'ordine per le violenze

perpetrate contro i monaci che avevano manifestato pacificamente.

Chiedevamo anche la liberazione dei prigionieri politici, di

ridurre immediatamente le tasse, la fine della dittatura e l'inizio

di un dialogo fra le parti sociali. Durante la raccolta dell'elemosina

distribuivamo di nascosto volantini ai cittadini. Abbiamo dato

un ultimatum ai militari: avrebbero dovuto scusarsi entro

il 17 settembre. Ma le scuse non arrivarono.

Il giorno dopo abbiamo sfilato di fronte ai militari con i debey

“ma”, le urne dell'elemosina capovolte, a indicare

che non c'era nessuna associazione fra noi e loro, che noi dipendevamo

solo dall'elemosina del popolo e intendevamo estrometterli dall'ordine

sociale. L'abbiamo fatto in tutti i monasteri, poi in corteo,

in moltissime città, in tutte le città.

La mattina del 26 settembre è iniziata un'altra manifestazione

non violenta, con le stesse richieste. Il giorno prima mi ero

collegato a internet e un monaco anziano mi aveva avvisato che

la situazione sarebbe diventata ancora più violenta,

che il regime non aveva intenzione di tollerare il nostro dissenso.

C'erano blocchi enormi di polizia a serrare le strade e alcune

zone della città, non ci lasciavano manifestare liberamente.

Noi avevamo diffuso video e fotografie delle violenze, la gente

era arrabbiata, chiedeva “Perché avete picchiato

i nostri monaci?” 5.000 monaci andarono verso la Sule

Pagoda. I soldati ci picchiavano a morte, non riuscivamo a parlargli

da uomini, obbedivano agli ordini come robot. Allora ci siamo

divisi nei monasteri. I soldati ci fermavano, chiudevano le

strade, non avevamo dove andare. Non potendo più muoverci,

abbiamo deciso di sederci tutti a terra e pregare. Allora ci

hanno gridato che non ci accordavano il permesso di pregare

per strada, che ce lo proibivano. Gridavano “Vi diamo

10 minuti per smettere”, poi hanno sparato colpi in aria.

Molti monaci erano terrorizzati dagli spari, quindi abbiamo

detto “Torneremo ai monasteri, apriteci la via”,

e ci siamo divisi.

Nella notte sono entrati nei monasteri. Ci hanno picchiati,

ci hanno uccisi, portati in galera. Il 26, 27, 28 e 29 settembre

sono venuti ogni notte, poi sporadicamente nei primi di ottobre.

Molti sono scappati nei villaggi cercando riparo e non hanno

più potuto partecipare alla lotta. Se studenti e popolazione

riempivano le strade, i militari gli sparavano, c'era il coprifuoco.

Poi una notte è arrivato mio fratello, in segreto, come

ti ho detto, chiedendomi di scappare, dicendomi che U Gambira

e U Kemind erano in galera, sotto tortura. Allora ho iniziato

a muovermi per i villaggi. È cominciata la caccia al

monaco.»

Che ne è stato del movimento?

«Tornato a Rangoon ho potuto usare internet e organizzare

ancora il movimento. Volevamo soprattutto la liberazione dei

prigionieri politici, inclusa Aung San Suu Kyi, non ci volevamo

fermare. Ma poi i militari sono arrivati alla mia famiglia,

erano troppo vicini, e sono venuto a Mae Sot. Da qui cerco ancora

di diffondere istruzione, materiale politico, libri, cultura.

U Gambira si è sposato, si è tolto l'abito. Ma

le torture dei militari l'hanno cambiato, non è più

lo stesso, la sua mente non è più la stessa, non

è più lui. U Kemind è ancora monaco e milita,

si trova a Mandalay. L'hanno imprigionato due volte: nel 1990

e poi nel 2007, è un osso duro. Il mese scorso ci siamo

incontrati a Yangon.»

|

| La città di Mae Sot |

Una domanda di rito: cosa pensi di Aung Sang Suu Kyi e

del Ndl (Lega nazionale per la democrazia)? Gli stati birmani

non hanno mai dimenticato l'indipendenza sottratta, il federalismo

perso prima con il colonialismo inglese e poi con la morte di

Aung San. Molti di loro non parlano la lingua nazionale e non

accettano lo stato unitario. Credi che una possibile elezione

di Suu Kyi potrebbe migliorare la situazione birmana?

«Aung San Suu Kyi ha un buon programma, conosce la storia

e le necessità del suo popolo, ma c'è qualcosa

di più urgente della sua elezione. Prima occorre cambiare

il sistema politico, scrivere una nuova Costituzione. Qualsiasi

variazione ora richiede una maggioranza parlamentare superiore

al 75% dei voti, e i militari hanno sempre tenuto per loro il

25% dei seggi. Senza la loro approvazione niente si muove, quindi

siamo ancora in loro balia, malgrado la farsa democratica. Occorre

cambiare il sistema prima che Aung San Suu Kyi e il suo partito,

Ndl, possano intervenire concretamente. Lo stiamo facendo, ma

non c'è molto tempo.»

E se non riusciste a intervenire in tempo? Se i militari

non lasciassero il campo?

«Chissà, potrebbe anche scoppiare una rivoluzione.»

Lo speri?

«In un certo senso lo speriamo tutti.»

Ringrazio Issariya per le parole scambiate e sorseggiamo un

tè caldo nella tiepida stanza dei libri. A guardarlo

così, vis-à-vis, si resta stregati dalla

forza latente che riposa nei suoi occhi bui ma visionari, dalle

mani ben ferme ai polsi durante i gesti nel discorso, dal vigore

aggraziato di quel corpo, un corpo sacro, mai toccato da mano

di donna. Si avvicina l'ora del pranzo e sul pavimento è

stato allestito un tavolino rotondo alto appena una spanna da

terra, come si usa nelle case e nei templi birmani. Il riso

al vapore vi fuma controluce. Scattiamo alcune fotografie, poi

prima del congedo domando ad Issariya informazioni su un suo

amico, un altro monaco che vorrei intervistare, un altro garofano

d'aria esiliato dal giardino birmano e finito a Mae Sot dopo

la tempesta politica. Issariya siede nuovamente. Con un brivido,

sospeso fra entusiasmo e timore, apprendo dalle sue parole la

delicata posizione del mio monaco: “È qui, ma non

lo troverai a Mae Sot. Vive da anni nel campo di Mae La”.

Mae Sot / intervista al monaco U Tilawca

La nazione birmana è

composta da 14 stati e divisioni minori. Nonostante l'istituzione

dello Stato unitario, oltre 130 gruppi di minoranze (qualcuno

direbbe “etnie”) fin dalla conquista britannica

non hanno fatto che lottare contro un governo centralizzato

più o meno dittatoriale, più o meno colonialista,

più o meno democratico. Dopo la morte dell'eroe dell'indipendenza

Aung San (padre di Suu Kyi), il quale aveva assicurato alle

minoranze una certa autonomia nel 1947, la chimera del federalismo

è scomparsa e di fronte alle reiterate richieste di indipendenza

da parte delle minoranze, la strategia dei generali e dello

stato è stata grosso modo sempre la stessa: lasciare

l'eco come sola risposta alle domande e passare alla repressione,

al massacro, alla “pacificazione” via esercito per

imporre l'annessione e l'unità. Alcuni gruppi hanno deciso

di impugnare le armi, ed è il caso dei Kachin,

altri di negoziare, altri ancora risolsero di fuggire via dalla

loro terra.

Malgrado le recenti aperture al turismo da parte del governo

e il sorriso caricato a molla degli ufficiali, molte aree sono

tuttora coinvolte in una guerra sanguinaria e i loro territori

restano chiusi ermeticamente agli stranieri. Scoraggiare gli

occhi dei curiosi non è lavoro da poco: le reti infrastrutturali

del Paese sono pattugliate intensamente, le strade sono disseminate

di barriere e checkpoint militari, le visite in alcune

destinazioni richiedono permessi governativi e raggiungerne

altre da straniero comporta un biglietto di treno con prezzo

gonfiato fino a dieci volte. Viaggiando nei pressi delle zone

di confine capita di essere fermati e registrati anche sette

o otto volte in uno spostamento via terra di un paio d'ore.

Molti karen lottano per l'indipendenza fin dagli anni

'40 opponendo la karen National Union all'esercito del Myanmar,

mentre la zona del Kachin State, a Nord del Paese, è

attualmente coinvolta in una violentissima guerra armata sotto

il più serafico silenzio mediatico internazionale. La

Birmania non “pacificata”, la Birmania delle trincee

e delle mine anti-uomo, grondante di sangue e sparsa di brandelli

di corpi, resta ampiamente un segreto, mentre le rivolte e le

repressioni continuano avvolte nella complice intimità

di una coltre di fumo statale.

|

| Principali campi profughi birmani sul territorio thailandese |

Ad oggi la violenza e la morte delle guerre civili e le ripetute

violazioni dei diritti umani hanno costretto oltre 140.000 birmani

in cerca di pace alla fuga oltreconfine. Il governo thailandese

li ha accolti, temporaneamente, in una decina di campi profughi

lungo la linea di demarcazione nazionale, ma la temporaneità

di queste aree d'eccezione, vere e proprie eterotopie istituite

a cavallo degli stati nazionali, dura ancora dagli anni '80.

Nuove generazioni di non-cittadini ogni anno nascono all'interno

dei campi, nuove umanità in bilico, senza nazione o documenti,

mentre quella birmana passa alla storia come una delle più

durature condizioni di dislocazione del mondo intero. Nel giugno

2013 la Tbc ha censito una popolazione di 128.480 persone all'interno

di queste aree speciali, ma appena la metà di questa

è stata riconosciuta e registrata dalle Nazioni Unite.

Il più grande di questi campi per i profughi birmani

è proprio quello di Mae La. Situato nel bel mezzo della

giungla, a 8 km dal confine birmano e a circa 60 km dalla città

di Mae Sot, il campo contiene attualmente una popolazione di

circa 60.000 persone, di cui un buon l'85% è di origine

karen. Mae La fu istituito nel 1984, ha l'estensione

di una città di provincia ed è suddiviso in tre

aree (A, B, C) a loro volta ripartite in cinque sezioni ciascuna

(1, 2, 3, 4, 5). Alle 6 del mattino sono salito sul primo songthaew

in servizio ed ho lasciato il centro di Mae Sot diretto verso

il campo. L'area di Mae La è posta sotto la tutela del

Ministero degli Interni e l'accesso è strettamente riservato

ai rifugiati e ai pochi operatori abilitati e dotati di carte

governative. Tutto il perimetro adiacente alla strada è

recintato di filo spinato e pattugliato dall'esercito. Fallito

il dialogo con le Ong, sempre timorose di bruciarsi i finanziamenti

con mosse sbagliate, il mio monaco avrebbe dovuto convincere

(o corrompere) una delle guardie per farmi entrare, e mi aspettava

al cancello di ingresso alle 7.30. Avvicinandomi al campo, tuttavia,

mi sono reso conto che non esisteva un cancello di ingresso,

ma una decina di cancelli, ben snocciolati lungo tutta la lunghezza

del confine. La sorveglianza era piuttosto elevata e il perimetro

era troppo esteso per pensare di percorrerlo a piedi cercando

il mio contatto al cancello giusto. Dopo un maldestro tentativo

di ingresso dal cancello principale, e dopo il prevedibile muso

duro dei soldati thai a gambe divaricate, sono tornato sui miei

passi, ho cercato con calma un punto debole nella camicia di

forza del recinto e sono entrato di nascosto, con il cuore leggero

e gagliardo di chi tralascia di pensare alle conseguenze delle

proprie azioni. Da dentro, con prudenza, ho iniziato la ricerca

del mio monaco.

I primi passi fra le capanne sono stati con i piedi di piombo.

Ogni rumore è sinistro, ogni piccola ombra sulle palizzate

sembra venire per portare disgrazie. Il campo al primo sguardo

è un labirinto di vicoli sterrati che si districano senza

logica né disegno, sentieri nodosi figli di un inurbamento

spontaneo, casuale, non pianificato. Senza il conforto possibile

di una mappa, al principio non c'era strada che potessi essere

certo di non aver già percorso un attimo prima, e sul

villaggio riposava il silenzio grave e imponente di un tempio.

Le capanne avevano pareti e recinti in bambù, un pian

terreno e uno sopraelevato, spesso un piccolo giardino in cui

razzolavano polli e a volte anche una casetta per i porci. L'umidità

mattutina della giungla ovattava il campo in una nebbia fitta

e granulosa che abbracciava tutta la valle e la vegetazione

trasudante tutto intorno, e solo alcuni buchi passeggeri nel

vapore permettevano a tratti di intravedere i crinali delle

alture circostanti e i campi coltivati a fondo valle. I pochi

strumenti linguistici acquisiti in un mese trascorso in Birmania

si sono rivelati inutili: i karen di Mae La non parlano

birmano, parlano karen. Fortunatamente ho incontrato

Gedeon, un giovane karen che ha studiato inglese nel

campo, il quale mi ha raccontato la sua storia e si è

offerto di farmi da guida nel campo. I genitori di Gedeon sono

stati uccisi sei anni fa dall'esercito birmano. Fucilati a freddo

e senza colpa sulla nuda terra. Non erano soldati e non facevano

parte dei gruppi armati, erano semplici contadini karen,

con il solo torto di trovarsi nel posto sbagliato al momento

sbagliato all'arrivo dell'esercito pacificatore. L'unico parente

in vita di Gedeon, uno zio, si trovava nel campo di Mae La da

anni e gli ha proposto di raggiungerlo. Senza più le

impronte di una famiglia davanti ai suoi passi, in una casa

vuota, su una terra di assassini e campi minati, Gedeon ha camminato

per due settimane, dormendo nella giungla, fino a raggiungere

il campo, dove vive da sei anni. Gli ho domandato di condurmi

al monastero più vicino, specificando che non voglio

incontrare militari né operatori di Ong lungo la via.

Gedeon non aveva certo più simpatia di me per le forze

armate, comprende la situazione e mi mostra la via.

Senza conoscere a fondo il campo, di primo acchito è

facile abbandonarsi a impressioni romantiche e fantasie ad occhi

aperti. Si apre davanti allo sguardo una società senza

stato, senza polizia, senza documenti; una società costruita

su relazioni spontanee da conoscere e indagare, una comunità

pre-sociale da salvare, accudire, educare, da convertire per

alcuni. Si apprende poi che dentro il campo si verifica la stessa

criminalità vigente nel mondo esterno, che la corruzione

è alle stelle e che un chief commander incassa

fra i 10 e i 20 mila euro al mese di mazzette per vedere certe

cose e non vederne altre, con pieno controllo su tutta l'area;

si scopre che famiglie di ricchi musulmani sono arrivate da

fuori esclusivamente per fare affari, con il benestare delle

autorità corrotte. Si viene a sapere che ogni notte alle

21 c'è il coprifuoco, che esiste un servizio d'ordine

gestito da rifugiati e che i cattolici, culto predatore, fanno

spudorata opera di conversione nel campo in cambio di servizi

al non-cittadino, ai danni della comunità buddhista meno

provvista di capitali occidentali erogati via Ong. La presenza

di Ong nel campo, cristiane o meno, è massiccia e provvede

alla fornitura di servizi basilari come acqua, elettricità,

istruzione di primo e secondo livello. Vedo che tutte le abitazioni

sono numerate e Gedeon mi spiega che anche gli abitanti sono

suddivisi in due categorie: vecchi e nuovi. Mi dice che ai primi

è stata rilasciata una sorta di carta di registrazione,

che consente loro di interfacciarsi con Ong e autorità

thai, di svolgere alcuni lavori retribuiti e di partecipare

ai programmi di integrazione all'estero. I secondi, fra cui

lui stesso, non esistono.

Dopo una lunga camminata attraverso l'Area C del campo, giungiamo

in cima ad una collina sfavillante di panni arancioni sbattuti

dal vento contro il cielo turchino del primo pomeriggio, collina

su cui sorge uno dei tre templi buddhisti che si trovano all'interno

di Mae La. Faccio subito il nome del mio monaco fra i novizi,

solo per scoprire che sfortunatamente non fa parte di questo

monastero, mentre nessun monaco maturo sa dirmi dove si trovi.

Mostro allora il suo numero di telefono al monaco superiore,

il quale, estratto il suo iPhone dalla tonaca zafferano, inoltra

la telefonata per me. I novizi fuori dal monastero giocano a

chillou, sorta di tennis palleggiato con le gambe, facendo

volare una leggera palla di vimini intrecciati delle dimensioni

di una noce di cocco oltre una rete tesa fra le due metà

di un campo. Circa mezz'ora dopo, vedo arrivare il mio monaco,

che si arrampica sulla collina con un'agile motocicletta 125.

Ci sediamo a terra, sulle assi scure e lucide di una terrazza

ombrosa, sotto il sorriso bonario e dorato di una statua del

Buddha. U Tilawca è nato nel 1982 e non è sempre

stato un monaco; prima di indossare l'abito faceva parte del

Ndl, il partito di Aung San Suu Kyi, e in queste vesti ha partecipato

agli eventi della Rivoluzione Zafferano.

|

| U Tilawca |

U Tilawca, come sei arrivato al campo di Mae La?

«Dopo i fatti del settembre 2007 sono scappato dalla Birmania.

Sono stato in Malesia fino al 2008. Ho attraversato il fiume

di notte, poi ho viaggiato attraverso la Thailandia con bus,

barche, macchine, contrabbandieri, mazzette. Un amico musulmano

mi ha organizzato il viaggio, e sono partito. C'era troppo sangue

per le strade. Quando le acque si sono calmate ho deciso di

rientrare in Birmania, ma nel gennaio 2008, quando sono arrivato

alla frontiera di Mae Sot, gli ufficiali allo sportello mi hanno

portato via la carta di identità. Mi hanno guardato,

hanno controllato una qualche lista, si sono presi il mio documento

e mi hanno detto di andarmene, che non ero il benvenuto, di

tornare da dove venivo e che il mio documento sarebbe stato

mandato direttamente al governo. Mi sono trovato improvvisamente

in bilico, senza terra sotto i piedi: da un lato del fiume c'era

la frontiera thailandese, dall'altro quella birmana, ero fra

i due ingressi, entrambi chiusi, e non potevo andare né

da una parte né dall'altra, ero bloccato nella terra

di nessuno. Non sapevo dove andare, così ho preso la

via del fiume, sono passato nella foresta e sono arrivato fino

al campo. Vivo qui da cinque anni.»

Cosa pensi dell'intervento dei monaci nella Rivoluzione

Zafferano, tu che non eri ancora monaco in quel periodo?

«No infatti, la mia situazione era diversa, non indossavo

gli abiti del monaco quando iniziarono le sommosse, facevo parte

del Ndl. Le proteste erano già in corso quando i monaci

hanno deciso di darci il loro supporto, a fine agosto. Il Ndl

Generation Wave, 88 Generation, gli studenti, eravamo tutti

in fermento, ma l'intervento dei monaci buddhisti ha dato un

supporto e una legittimazione enorme al movimento di protesta.

I musulmani hanno fatto lo stesso più avanti, il 24 settembre,

quando sono scesi in strada fianco a fianco con i monaci buddhisti,

ma ovviamente erano meno. Il messaggio dei monaci era talmente

forte che la junta si è spaventata. Prima ha cercato

di screditare il fenomeno dicendo che quelli in protesta non

erano veri monaci, poi, quando la popolazione di Rangoon ha

preso parte e fu chiaro che la propaganda non bastava, sono

passati alle mani. Il 26 settembre hanno ammazzato tre monaci,

due a forza di botte e uno sparandogli a bruciapelo. Si appellavano

ai diktat: l'ordinamento 7/90 proibiva ai monaci di partecipare

a iniziative non religiose, di pronunciare sermoni di contenuto

politico e di iscriversi ai partiti. Capivano bene l'importanza

dell'intervento dei monaci. Dopo le violenze molti ufficiali

hanno aumentato le loro offerte ai monasteri, e a Pakokku hanno

offerto 30.000 kyat ai monaci come rimborso per le botte, cercando

di insabbiare i fatti, di accattivarsi simpatie, di rimediare.

L'intervento dei monaci nelle nostre file è stato inestimabile,

è diventato il centro della Rivoluzione Zafferano. Non

era la prima volta che i monaci intervenivano politicamente.

Già nel 1990 quelli di Mandalay avevano boicottato le

elemosine dei militari, che è il più grande schiaffo

possibile da parte loro, significa che il legame sociale di

interdipendenza, con tutto ciò che rappresenta per la

comunità religiosa, è infranto.»

|

| Un profugo karen, vittima

di una mina anti-uomo |

Chi ha la responsabilità delle violenze di settembre?

«I generali naturalmente, con i loro nomi e cognomi, e

tutti i loro soldati senza nome. Il generale Than Shwe, il generale

Maung Aye, il generale Thura Shwe Man. Da tempo soffocavano

il paese di tasse, usavano le armi contro la popolazione, contro

le minoranze che chiedevano l'indipendenza, contro i Kachin,

i karen, i Lissu, i Pa-o, i Chin,

i Kayan e tutti gli altri gruppi. Eravamo tutti uniti

contro di loro: il partito Ndl, gli studenti, la All Burma Monks

Alliance, Generation Wave, tutti. I monaci chiedevano una democrazia,

scuse ufficiali per le violenze subite, la fine della guerra

alle minoranze e la liberazione dei prigionieri politici: Suu

Kyi, Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Ko Htay Kywe, Ma Su, Su Nway.

Tutte richieste legittime. Il 28 e 29 settembre i militari hanno

sparato ancora, hanno raso al suolo i monasteri con i carri

armati per ordine dei generali, hanno sparato a un reporter

giapponese, si chiamava Kenji Nagai, e hanno distrutto il monastero

di Ngway Kyas Yan a Rangoon. Hanno iniziato la caccia al monaco

e messo in galera tutti i nemici politici, chi voleva cambiare

le cose. In prigione, oltre alle torture, alle umiliazioni,

alla malnutrizione, nell'acqua c'erano residui di piombo e la

facevano bere ai prigionieri, avvelenandoli. U Gambira è

uscito malato, aveva tutta la pelle macchiata, poi ha perso

la testa. I generali e i loro soldati hanno la piena responsabilità

di tutto questo, tanto delle cause e quanto delle conseguenze.»

Mantieni i rapporti con il Ndl di Suu Kyi dal campo di

Mae La?

«No, ho lasciato il partito quando sono tornato dalla

Malesia, nel 2008. Ho cambiato vita. Arrivato a Mae La ho indossato

gli abiti del monaco, ora qui insegno la lingua birmana, quella

inglese e matematica. Cerco di diffondere istruzione dal basso,

la politica di partito non mi interessa più. Le mie idee

sono cambiate, credo che Suu Kyi non possa salvare la nazione,

la popolazione non ha istruzione, i buddhisti sono in lotta

con i musulmani che arrivano dal Bangladesh, i cristiani cercano

di convertire i buddhisti, di stravolgere la nostra società.

Non sono problemi che può risolvere lei, lei fa la sua

vita politica, cerca di mediare, troppo, non prende parte e

parla vagamente di pace, non si capisce da che parte stia. Ha

un'etica diplomatica che non fa i conti con i conflitti più

urgenti nella nostra società; ci servono soluzioni, non

discorsi diplomatici. Non basta condannare il fervore religioso

con un bel discorso pubblico, è giusto ma non basta.

Bisogna preservare la religione buddhista dalle conversioni,

e dalle lotte. Noi non siamo una religione di conversione, ci

possono estinguere. I cristiani hanno supporti enormi che noi

non abbiamo. L'Europa e l'Occidente in generale li hanno, noi

siamo allo sbando, frammentati. Mi hanno chiamato anche tra

le file dell'esercito karen. Ho rifiutato. Non voglio

saperne di eserciti e armi, sono violenti, ignoranti, io cerco

di diffondere sapere, la via del Buddha, la non violenza. Dato

che non posso tornare in Birmania, cerco di fare quello che

posso qui, nel campo, senza partiti né stati.»

Come è organizzato socialmente il campo? E cosa

fanno qui le Ong?

«L'area più estesa è la C, dove ci troviamo

ora. Qui ci sono gruppi karen, Kachin, Lissu,

Pa-o, Chin, Kayan, musulmani. Nell'area

B non ci sono musulmani invece, perché è piena

di cristiani. Nell'area A ci sono ancora cristiani, buddhisti,

soldati karen, Shan. Ma i gruppi sono molto ramificati

dentro Mae La, non ci sono veri confini. Qui non si parla birmano,

non si parla thai, si parla karen. In cima alla piramide

ci sono le autorità thai, poi una commissione rifugiati,

poi coordinatori, Ong e Un. Le Ong sono ovunque nel campo, forniscono

servizi sanitari, istruzione, costruiscono toilettes, depurano

le acque, distribuiscono razioni. Fanno tante cose, ma non ci

aiutano con le questioni più importanti, non ci aiutano

con i documenti, non vanno alla radice, qui ci servono passaporti

per andarcene, per acquisire diritti, non solo assistenzialismo.»

|

| Il campo profughi di Mae La |

Saluto il monaco U Thilawca e lo ringrazio per le sue parole.

Il sole dalla cima della collina mostra i colori del declino,

si prepara a scomparire tutto in una volta come accade a queste

latitudini, tirandosi subito dietro la notte come un lenzuolo

a strascico, senza concedere l'intervallo della sera. Alle sei

sarà già notte fonda, non ho molto tempo per ritrovare

il punto da quale sono entrato e riattraversarlo di nascosto.

Poco prima delle sei, inoltre, passerà l'ultimo songthaew

pubblico, che mi conviene prendere al volo. Seguo Gedeon, che

ricalca i nostri passi fino alla sua abitazione per vie secondarie,

e prima di salutarmi, avendo ascoltato attententamente la mia

conversazione con il suo monaco, mi regala un dossier sulla

Rivoluzione Zafferano: Bullets in the Alms Bowl, proveniente

da una ex biblioteca del campo profughi.

Con la breve distanza dei primi passi fra me e l'eterotopia

di Mae La, inizio a sentirmi più calmo, e ripensando

alle interviste a quei garofani dell'aria, alle violenze di

stato contro le minoranze birmane, al sacro attivismo dei monaci

buddhisti e alla vita quotidiana dei 60.000 non-cittadini del

campo profughi, mi appresto a raccontare una storia di campi,

rivoluzioni e monaci birmani.

Moreno Paulon

|