I vermi

dell'artivista

In

quale stato potrebbe capitarvi di vedere poliziotti solidarizzare

con l'estrema destra nelle piazze? In quale stato trovereste

un'occupazione giovanile che oscilla intorno al 40%? In

quale stato potrebbe capitarvi di vedere poliziotti solidarizzare

con l'estrema destra nelle piazze? In quale stato trovereste

un'occupazione giovanile che oscilla intorno al 40%?

In quale stato non trovereste stime concordanti riguardo al

numero dei morti sul lavoro?

In quale stato potreste assistere a folli spese militari da

parte del governo durante un periodo di pesante crisi economica?

Be', se vivete in Italia e per di più siete giovani disoccupati

o operai cassa integrati non vi sarà difficile trovare

una risposta a questi interrogativi.

E se la situazione del paese vi sembra irreale ancora più

strane a riguardo vi potranno apparire le riflessioni di due

vermi.

Ora, in molti avranno pensato a due persone di cui hanno molta

poca stima, ma qui si parla di vermi... vermi: animali invertebrati

caratterizzati da forma allungata.

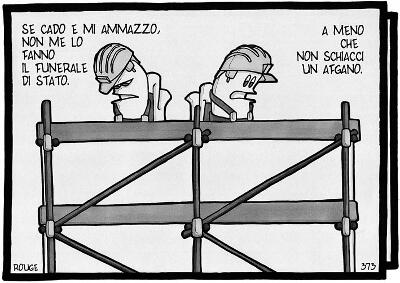

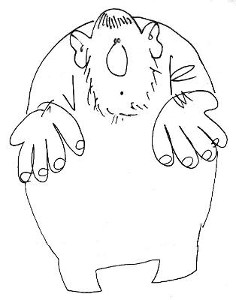

Vermi di Rouge è il progetto dell'artivista, così

gli piace essere definito, Simone Rossoni in arte Rouge, appunto,

che racconta le vicissitudini di due vermi, rigorosamente gialli,

uno a righe e uno a pallini, che si svolgono sullo sfondo della

situazione italiana e internazionale.

Un progetto che inizia come un passatempo, ma che presto diventerà

per l'autore un'esigenza; molte le vignette satiriche realizzate:

536 ad ora.

Sfogliando le tavole di Rouge vi divertirete a vedere l'evoluzione,

non solo grafica, dei suo “personaggi”; li ritroverete

coinvolti in diverse situazioni dal G8 di Genova, passando per

la Palestina e la Siria, fino ad arrivare in Val di Susa.

Comunque i suoi vermi non si sono accontentati della carta stampata,

presto hanno deciso di uscire allo scoperto e di arrampicarsi

su muri e pareti.

Se abitate a Milano non potrà certo sfuggirvi il lavoro

realizzato sul muro all'entrata del centro sociale Torchiera,

dove compare un grosso verme, giallo e sorridente, accompagnato

dalla frase: “Sarà una risata...”.

Se invece vi venisse voglia di farvi una pedalata in mezzo alle

campagne dovreste assolutamente passare da Castellazzo de Barzi,

una piccola frazione di Robecco S/N, dove i vermi hanno addirittura

esagerato, con un murales di 2,5x25 metri. L'opera, che rappresenta

una strada circondata dal granoturco, vuole tenere alta l'attenzione

sulla costruzione della Toem (Tangenziale ovest esterna Milano),

prolungamento della Tangenziale est, in un territorio prevalentemente

agricolo.

Una delle loro ultime uscite pubbliche si può ammirare

all'esterno del centro sociale Sos Fornace di Rho, con un dipinto

di 60x3 metri, dove i nostri due invertebrati se la vedono con

il letale eternit.

A partire dal 2011 i vermi danno vita a una collana dal titolo

Vermi: una società che striscia, edita da La Memoria

del Mondo Libreria Editrice.

Il primo libro della serie dal titolo Io “disegno di

legge” (ovvero il pacchetto sicurezza), raccoglie

le tavole realizzate da Rouge in risposta alla redazione del

decreto legge n. 733B, il famoso “Pacchetto sicurezza”.

All'interno del libretto troverete ogni vignetta accompagnata

da un testo che illustra le vergognose modifiche normative introdotte

dal decreto.

Non passa molto tempo che arriva in libreria I vermi, la

guerra e i diritti umani. Il volume è suddiviso in

due parti: la prima ospita i lavori che raccontano la guerra

nelle sue diverse forme, la seconda invece raccoglie una serie

di vignette sui diritti umani.

Ma se il proverbio dice che non c'è due senza tre...

il 1 maggio 2013 esce In quale Stato? Vermi, una società

che striscia. Vol. 3 (2013, pp. 48, e5,00): un vero tributo

ai lavoratori.

Nel libro sono raccolte alcune tavole che ci raccontano di precariètà,

diritti negati, privilegi e sfruttamento, il tutto condito con

la solita ironia dei vermi.

All'interno troverete anche diverse fotografie di alcune opere

di street art.

Prima tra tutte il bellissimo dipinto che dà il titolo

al volume e che si può ammirare sulle pareti del circolo

arci Paz di Castano Primo (Mi) realizzato a quattro mani con

Giorgio Aquilecchia. L'opera riprende il famoso quadro di Giuseppe

Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, anche se stavolta

al posto dei consueti lavoratori in marcia troverete dei vermi

che strisciano con le tasche vuote.

“In quale Stato?” è una raccolta di sensazioni

e di impressioni sul nostro tempo; un'opera socialmente impegnata

e consapevole.

Un libro che come ricorda l'autore non ci darà risposte,

ma solo altre domande, ricco di “riflessioni e sfoghi

personali. Il tutto farcito con dei bei sorrisi. Sorrisi a denti

stretti, strettissimi, praticamente digrignati.”

Camilla Galbiati

Alle

radici dell'odio

contro i diversiRiassumere poco meno di cinquecento pagine non è compito

agevole, ma il libro di Theodore S. Hamerow Perché

l'olocausto non fu fermato (Feltrinelli, Milano 2012, Universale

economica, pp. 491, € 14,00) è una lettura da segnalare

perché tratta in modo quasi esaustivo l'insieme delle

cause che portarono allo sterminio nazista degli ebrei. Il “quasi”

è d'obbligo, rimane infatti il lato d'ombra di un odio,

che pur palesemente costruito nei secoli, sembra mantenere non

poco di inspiegabile, proprio in quell'accanirsi a infierire,

che travalica le circostanze storiche, politiche e sociali riguardanti

un gruppo.

La costruzione dell'odio contro i diversi è forse indice

di una paura, e proprio per questo con più facilità

lo si comprende e condanna, ma odiare un intero popolo, anche

quando i suoi membri sono palesemente integrati e spesso nemmeno

distinguibili da altri cittadini, è cosa ben meno chiara.

Gli esempi che vengono in mente non per caso inquietano, e sono

quelli dell'odio razziale per i neri, perché neri, e

della misoginia che giunge all'omicidio diffuso di donne adulte

e in certi paesi al femminicidio di feti femmina e neonate,

solo perché di sesso femminile, con aborti selettivi

o uccisione alla nascita. Si parla quindi di una non accettazione

estrema che colpisce qualcuno per ciò che è, non

per quello che fa.

Tutti ci siamo posti la domanda sul perché non fu fermato

l'olocausto. Ci sono prove, inoppugnabili, che i governi alleati

sapevano molto, di certo dal 1942 sapevano quasi tutto, e Hamerow

lo documenta in questo libro, ma la realpolitik e le

sorti incerte della guerra divisero uomini di stato, parlamentari

e la stessa opinione pubblica. Il dibattito fu vivace e ricorda

molto quello attuale sulle sorti dei migranti, ma anche nel

migliore dei casi, non ci fu allora una presa d'atto dell'urgenza

di salvare vite indifese. Solo la sinistra radicale, negli Stati

Uniti, si espresse con veemenza e coraggio più volte,

ma rimase l'eccezione.

Gran Bretagna, Usa, Canada e la stessa Unione Sovietica temevano,

nelle figure di chi governava o era in parlamento o a capo del

partito, l'accusa di essere manipolati dai banchieri ebrei e

dall'altro lato, gli ebrei delle classi privilegiate non volevano

essere indicati come una setta che teneva le redini dei governi

agendo nell'ombra con l'influenza del proprio denaro. Venne

così sminuita o occultata la realtà delle deportazioni

che riguardavano la maggioranza della popolazione ebraica degli

stati dell'est Europa.

Gente povera quest'ultima, spesso poverissima, che da secoli

era parte viva di villaggi sperduti dove non mancavano pogrom

pesanti né le persecuzioni di ogni giorno.

Le fondamenta dell'odio risalivano a molto indietro nel tempo,

ma ancora negli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi del

XX secolo qualunque cosa gli ebrei facessero venivano accusati

delle cose peggiori: quando l'impedimento a scegliere e a praticare

un mestiere li portava a prestare del denaro a interesse, erano

usurai dipinti a tinte fosche, l'avidità a segnarli perfino

nei tratti somatici; quando sceglievano la fratellanza universale,

e furono tantissimi i rivoluzionari usciti dai ghetti, erano

fautori di un complotto comunista per distruggere le radici

dei paesi cristiani; quando raggiunsero, più tardi, i

vertici nelle professioni aperte ormai anche a loro, miravano

a impossessarsi del mondo eccetera.

Molti scelsero, a un certo punto, di essere, non più

ebrei, ma tedeschi, francesi, inglesi. L'integrazione non era

una parola, ma un fatto. Questo fatto, quando fu evidente che

le loro capacità li portavano ai vertici delle professioni,

gli venne ritorto contro.

Pensatori e scrittori di destra e a volte (duole dirlo) di sinistra

fecero sponda o adottarono una linea ambigua, contro cittadini

della loro stessa nazione, ma di diversa religione.

Se in Francia erano apertamente antisemiti alcuni tra gli intellettuali

più noti vicini all'Action Francaise, meno conosciuta

ma altrettanto contorta è la posizione di scrittori e

pensatori di fede democratica e progressista, di cui H.G. Wells

autore della Macchina del tempo è un esempio.

Wells scriveva nel 1936: “Quello che tiene insieme [gli

ebrei] è una tradizione biblica. talmudica ed economica.

La solidarietà è stata loro imposta dall'ostilità

che la loro tradizione provocava. È una tradizione che

dà grande importanza all'avidità materiale.”

Di conseguenza essi: “Arrivano si infiltrano prendono

il controllo” (p. 113). Per Wells l'ebreo è sempre

uno straniero con una mentalità straniera, non interessato

al bene comune e ad essere un buon cittadino (p. 114). Lo scrittore

inglese avrebbe potuto essere smentito con facilità,

ma si vede ciò che si vuole vedere e spesso non si verificano

le affermazioni, né si chiede a chi scrive di esporre

le prove di quello che crede reale.

Tutto sprofonda in generalizzazioni che risultano comode quanto

efficaci sui lettori superficiali e sulle masse. Se avete dei

dubbi pensate ai luoghi comuni razziali su neri e arabi o a

quelli di genere per le donne. Confutati, riprendono vigore

di volta in volta, spesso come storielle che assumono l'osceno

sapore della pura denigrazione. Tale è il potere di chi

parla da una posizione di privilegio.

I leader occidentali, a conflitto iniziato, consapevoli che

si stava attuando di fatto uno sterminio, scelsero di dare priorità

alla guerra. Vincere e quindi fermare quella macchina di morte

che era il nazismo fu considerata l'unica soluzione. Colpirono

le città tedesche e gli impianti industriali, e indebolirono

il Reich, ma non vennero bombardate le linee di comunicazione

da cui dipendevano i nazisti per i loro trasporti di essere

umani destinati alla morte.

Hamerow non tralascia alcun aspetto del dibattito di allora.

Le domande bruciano anche adesso.

L'autore non si scaglia contro le democrazie, né contro

l'Urss. Esamina ogni volta, anno per anno, le ragioni di ognuno,

i fatti, i rapporti di forza e le leggi in atto in tema di immigrazione

ed emigrazione. Si ha l'impressione che fin dal 1933 qualcosa

sfuggì ai politici, alla stampa e alle persone comuni

di ogni ceto e certo sfuggì che gli effetti delle persecuzioni

razziali potevano assumere anche forme più cruente. Anche

dopo il 1941, per i cittadini delle democrazie, male informati,

lo sterminio scientifico di esseri umani a milioni non era nemmeno

pensabile.

I paesi europei, non governati dai fascisti, ma lo stesso vale

per gli Usa e l'Urss, avrebbero potuto e dovuto impegnarsi di

più, ma tacque chi sapeva per timore di essere indicato

come una marionetta dei banchieri ebrei e la classe agiata e

parte dell'intellighenzia ebraica a loro volta rimasero quasi

silenti perché non si dicesse che avevano voluto la guerra.

A discolpa parziale delle persone comuni resta la tragedia di

un conflitto che travolse l'intero continente gettando tutti

nella confusione e ancora prima, va ricordato, pesò non

poco la complessità di una crisi economica devastante

che finì per dare forza al nuovo totalitarismo di Hitler.

Quando la realtà dello sterminio fu rivelata era ormai

tardi.

Sui sensi di colpa, ancora vivi, delle nazioni e delle popolazioni

coinvolte si potrebbe dire molto, tuttavia l'antisemitismo non

è finito con i milioni di morti. Qualcosa di tenace resiste,

come un tanfo, un odore che risale il tempo rivelando un bisogno

di capri espiatori (ebrei, rom, donne, bambine, gente di colore)

non per un atavico bollore del sangue che mai è stato

provato, ma per mancanza di pensiero, parola e sentire liberi,

dove libertà è riuscire a pensare gli altri non

come massa o gruppo, ma solo nella singolarità del loro

essere nel mondo.

Nadia Agustoni

Una

cassetta degli attrezzi per

l'auto-educazioneElèuthera ha da poco pubblicato una nuova edizione

del Lessico minimo di pedagogia libertaria

(pp. 176, € 14,00) di Filippo Trasatti. Ne riprooduciamo

qui la prefazione di Francesco Codello.

La storia dell'educazione libertaria è ai più

sconosciuta. Ma questo patrimonio di idee ed esperienze è

vivo e concretamente sperimentato in diverse parti del mondo.

Anche questa realtà attuale è perlopiù

sconosciuta sia dal grande pubblico che, e questo è più

preoccupante, dai cosiddetti addetti ai lavori (insegnanti,

educatori, genitori). Non parliamo poi delle sedi ufficiali

del sapere pedagogico, come le università e gli istituti

scolastici di vario ordine e grado, che beatamente ignorano

(tranne poche eccezioni) questa ricchezza sia storica che esperienziale.

Nonostante tutto questo occultamento, talvolta ideologico talvolta

semplicemente ignorante, se noi entriamo all'interno del dibattito

pedagogico attuale possiamo riscontrare che molte delle tradizionali

intuizioni libertarie sono diventate patrimonio comune: la coeducazione

dei sessi, l'obiettivo dello sviluppo armonico e integrale della

personalità, il fare come condizione indispensabile di

un apprendimento profondo, un certo antiautoritarismo e una

relazione più rispettosa dei tempi e dei progressi dei

bambini/e, ecc. Ma l'acquisizione di idee e la progettazione

di interventi coerenti con esse, non ha impedito una sottile

ma più profonda deriva autoritaria nel sistema di istruzione

e di educazione più diffuso. In sostanza, il portare

a sistema organizzativo strutturato, pratiche e intuizioni educative

innovative rispetto al passato, sembra non aver prodotto una

profonda trasformazione in senso autenticamente libertario delle

relazioni educative e di istruzione oggi praticate nei diversi

contesti istituzionali. Se quindi da un lato possiamo cogliere

una nuova sensibilità terminologica, tale da indurci

a pensare che l'antiautoritarismo sia divenuto pratica comune

e accettata, dall'altra non possiamo non individuare una deriva

concretamente autoritaria nei contesti educativi.

Il motivo principale di questo fatto risiede, a mio giudizio,

innanzitutto nell'impossibilità di inserire pienamente

stili, contenuti, forme, relazioni, di marca autenticamente

libertaria, in un sistema organizzato e strutturato autoritariamente

come è quello appunto scolastico, famigliare, esperienziale

attuale. Ma soprattutto perché una autentica rivoluzione

copernicana del rapporto educativo tra adulto e bambino/a non

solo non è avvenuta ma, anzi, viene sistematicamente

ignorata quando non apertamente osteggiata. Infatti nelle discussioni

e nelle sperimentazioni (ormai poche per la verità) in

ambito educativo e di istruzione l'attenzione è sempre

più posta sull'innovazione tecnologica, sulla didattica

strumentale, sulla necessità di classificare i comportamenti

dei bambini/e e alunni/e in modo sempre più preciso e

puntiglioso, su una valutazione che si vuole meritocratica,

su modelli organizzativi sempre più frammentati e segmentati,

su ingegnerie tecniche volte a razionalizzare costi e tempi,

ecc. Poco spazio è rimasto a quelle pratiche attive che

avevano aperto uno spiraglio di luce per superare modalità

frontali di educazione e istruzione.

Ciò che è prevalso ormai, è una definitiva

impostazione sottilmente gerarchica, che ha ampliato una realtà

fortemente adulto-centrica nella relazione educativa e istruttiva.

Sostanzialmente si tratta del trionfo della gerarchizzazione

adulto-bambino non più fondata su una evidente forma

di autoritarismo ma, piuttosto, su suadenti e condizionanti

strumenti sofisticati che comunque non annullano, anzi ampliano,

la supremazia dell'adulto. Anche operatori, insegnanti, genitori,

politicamente progressisti, non escono quasi mai da uno schema

di questo genere. I tempi, gli spazi, l'organizzazione dei contesti,

rispondono ancora di più alle esigenze e ai bisogni,

ma anche al ruolo codificato, degli adulti, intorno ai quali

vengono piegate le esigenze dei più piccoli. Insomma

la centralità è posta, nella realtà e con

buona pace delle dichiarazioni d'intento, sull'insegnamento

(spazio dell'adulto) e non sull'apprendimento (spazio del bambino/a).

La vera e profonda rivoluzione consiste infatti nel capovolgere

per davvero questa logica, partendo dai tempi, dai modi, dell'apprendimento

di ogni singolo, attorno ai quali modellare un'organizzazione

completamente diversa. Insomma affermare nei fatti la centralità

della domanda, dell'incidentalità, della curiosità

e della ricerca, condivise, in una relazione autenticamente

antiautoritaria. Per fare questo è indispensabile un

grande lavoro su di sé, un confronto-ascolto dell'altro

da sé, un sistema di osservazione veramente aperto, una

continua verifica dei risultati non per declinare inopportune

valutazioni docimologiche, quanto piuttosto per ricostruire

condivise e concordate nuove ricerche e nuove piste di lavoro.

Queste premesse sono alla base invece di un variegato (sia geograficamente

che culturalmente) arcipelago di esperienze scolastiche che

si nutrono di una tradizione di pensiero, ma anche di storia,

veramente libertaria. Senza ricorrere qui alle tradizionali

(e più conosciute in ambito libertario) sperimentazioni

di Paul Robin, Sébastien Faure, Francisco Ferrer y Guardia,

Lev Tolstoj, e altri educatori raccontati in ambito storiografico,

a partire dal 1921 con la fondazione della scuola (ancor oggi

funzionante) di Summerhill in Inghilterra da parte di Alexander

Neill, si è sviluppato un insieme di realtà che

ormai sono diffuse in tutti i continenti, sostenute da periodici

incontri sia a livello mondiale (International Democratic Education

Conference, Idec) che europeo (European Democratic Education

Community, Eudec), che italiano (Rete per l'educazione libertaria,

Rel). Queste scuole hanno in comune alcune caratteristiche fondative:

democrazia diretta e paritaria nella formulazione delle decisioni

intorno alla vita scolastica, facoltatività della partecipazione

alle lezioni, apertura totale al contesto ambientale come presupposto

indispensabile per l'apprendimento attivo e partecipe, relazione

egualitaria tra adulti e bambini/e, ragazzi/e, valutazione condivisa

e non selettiva del percorso di apprendimento, molteplicità

e varietà dei curricoli, gestione non violenta e partecipata

dei conflitti, molteplicità metodologica, non confessionalità

religiosa e/o ideologica, ruolo di facilitatore dell'insegnante.

Accanto a queste realtà alternative al sistema di istruzione

ufficiale e tradizionale, numerose sono ancora le energie positive

che, singolarmente o in piccoli gruppi di resistenza, si impegnano

all'interno di contesti più strutturali e istituzionalizzati,

cercando di creare piccole aree di libertà e di autonomia,

consapevoli che comunque è il Sistema nel suo dispiegarsi

che va radicalmente modificato.

Come è facile intuire in questa contrapposizione tra

le due prospettive così radicalmente diverse dell'intendere

la relazione adulto/bambino, ci sono zone grigie, contaminazioni,

possibili interferenze e inferenze, confusioni (si pensi ad

esempio al mal inteso senso di “giovanilismo” genitoriale,

oppure alla facile confusione tra permissivismo e libertà),

che rischiano seriamente di produrre devastanti conseguenze

proprio nei confronti dei più deboli. Vi è quindi

una permanente necessità, per chi ha autenticamente a

cuore un'educazione che sia educare a essere e non a dover essere,

di riflettere interiormente, confrontarsi con altri, ascoltare

con tutto se stessi l'altro, assumere una postura profondamente

rispettosa, saper riconoscere la diversità senza dividere

ed escludere, essere se stessi senza pretendere che gli altri

siano come noi, e molto altro ancora.

Ecco perché questo libro di Filippo Trasatti, ora alla

seconda edizione, è uno strumento di lavoro particolarmente

utile e importante. Lo è soprattutto perché, nella

sua essenzialità apparente, è uno stimolo e un

rinvio a tessere collegamenti, a cogliere la necessità

di assumere sguardi diversi, approcci variegati, stimoli vari,

utili comunque a ricomporre un equilibrio olistico mai definitivo

ma sempre in cammino. Questo lavoro è una specie di cassetta

degli attrezzi che educatori, insegnanti, genitori, possono

utilizzare per costruirsi un proprio percorso di auto-educazione

in senso libertario che ristabilizzi l'ordine di un discorso

educativo: educare, ex-ducere, tirare fuori, non plasmare,

né riempire, essere non dover essere. Infine è

un libro da leggere perché scritto con tutto se stesso,

con la semplicità che deriva da esperienze vissute intimamente,

senza quel dannoso distacco derivante da una fredda e asettica

postura autoritaria, ma anche con quel rigore necessario per

ogni ricerca che sia rispettosa dell'altro.

Francesco Codello

Ispirazioni

e contraddizioni

dell'anarchismo modernoNote a margine del volume L'anarchismo oggi. Un pensiero

necessario, curato da Luciano Lanza e pubblicato da Mimesis

(Milano 2013, pp. 229, € 18,00): ideale prosecuzione,

sotto forma di annuario, della rivista Libertaria. Il testo

di Alberto Giovanni Biuso, membro del comitato scientifico della

collana Libertaria, traccia una sorta di filo conduttore tra

gli interventi ospitati e offre interessanti chiavi di lettura.

Le dinamiche antropologiche e sociali sono così complesse

da rendere perdente ogni riduzionismo metodologico che intenda

aggredire la realtà senza prima averla compresa quanto

più a fondo possibile. La politica, si potrebbe dire,

si è sinora limitata a tentare di trasformare il mondo;

è arrivata l'ora di comprenderlo. È infatti solo

“agendo su regimi di verità e credenze” (S.

Boni, p. 34) che si possono delineare modi e strategie capaci

di incidere sulle strutture sociali, trasformandole.

Uno degli elementi di forza e di costante fecondità dell'anarchismo

è dunque il suo costituire non un'ideologia ma un approccio

metapolitico alla realtà sociale, “una teoria e

una pratica della libertà, dell'eguaglianza e della diversità”

(L. Lanza, 9). L'anarchismo si fonda infatti su un peculiare

concetto di koinonia, intesa non come semplice comunità

ma in quanto costante e radicale stare-insieme di individui,

strutture, visioni del mondo diverse tra di loro ma convergenti

in una pratica della libertà intesa come rifiuto di comandare

e di essere comandati, come rinuncia alla volontà di

fare da padrone, poiché tale volontà – come

sosteneva Nietzsche – “si trova nella profondità

del cuore di ogni schiavo. (...) L'anarchia inizia quando

impariamo a rinunciare. Rinunciare a cosa? L'ipotesi che possiamo

formulare è la seguente: alla rappresentazione metafisica

dell'arché”. (M. Amato, 101). L'affermazione

di Proudhon secondo la quale “a misura che la società

s'illumina, l'autorità regale diminuisce”, si può

quindi spiegare in questo modo: “A misura che l'esistenza

umana si dispiega esplicitamente a partire dalla Lichtung,

e quindi come il lavoro ogni volta finito del disascondimento,

la rinuncia all'appropriazione dell'arché fa sì

che la regalità finita di ogni uomo possa coincidere

con la libera sottomissione alla Lichtung” (Amato,

127), dove sostanza della Lichtung – dell'apertura

che si apre nell'oscuro – è la intrinseca convergenza

di ciascuno con i molti e della parte con il tutto, senza che

i molti e il tutto soffochino la parte e senza che uno solo

o un gruppo soltanto possa ergersi a decisore ultimo di ogni

conflitto. “Mentre 'comunità' pone in rilievo ciò

che è comune, o in comune, quindi una sorta di comune

denominatore che ha già sempre inglobato ogni differenza

e a cui ogni differenza deve poter essere ricondotta (reductio

ad unum), nella koinonia come ancora la intende Aristotele

si deve saper leggere non il fondamento che accomuna ciò

che ha tendenza a separarsi, ma l'essere-insieme stesso

nel movimento, o meglio nella movimentatezza che lo caratterizza

propriamente. La traduzione di koinonia dovrebbe quindi

essere: essere-insieme” (Amato, 129).

Da questo fondamento discendono alcune ovvie e decisive conseguenze.

La prima è “l'assunto che la libertà di

espressione è il germe da cui si sviluppa ogni altra

libertà” (P. Adamo e G. Giorello, 91); quella libertà

di espressione che fa dire a Chomsky parole assai chiare a proposito

del principio che guida da sempre la politica estera degli Stati

Uniti d'America, principio che consiste nel “diritto di

usare la forza a proprio piacimento”, tanto da concludere

che “il nostro desiderio di democrazia sta all'incirca

al livello dei discorsi di Stalin sull'impegno russo per la

libertà, la democrazia e la libertà nel mondo”

(Chomsky, 15 e 16).

La seconda consiste nell'oltrepassamento di ottimismi e pessimismi

antropologici che si rivelano sempre più dei miti invalidanti

e funzionali soltanto a impedire ogni reale cambiamento, o sul

versante di un sempre differito sorgere del 'sol dell'avvenire'

o della conservazione inevitabile di ciò che esiste ora.

Gran parte dell'anarchismo contemporaneo va dunque certamente

oltre Hobbes ma va anche oltre Rousseau, integrando “eguaglianza

e differenza al di fuori di uno schema ottimistico sulla natura

umana che Rousseau ha idealizzato in contraltare all'antropologia

pessimistica di Hobbes, ma di cui fortunatamente il pensiero

anarchico più avvertito è esente” (S. Vaccaro,

217).

Superamento dunque di due paradigmi fondamentali della modernità:

il contrattualismo e la crescita. Già in

uno dei testi fondanti il libertarismo – il Discours

sur la servitude volontaire di Étienne de La Boétie

– ci si pone con chiarezza a favore della Differenza

e contro l'Identità: “È più

che evidente come l'impianto teoretico di de La Boétie

si ponga ante litteram in direzione ostinatamente contraria

ad ogni successiva narrazione contrattualistica, che muove dalla

passione della paura per conseguire il duplice risultato di

erigere l'Unità del politico e assegnargli una potente

legittimità di dominio, dissimulando il tasso di violenza

in esso accumulato e economicizzato” (Vaccaro, 138-139).

Gli anarchici sono assai sensibili verso un altro paradigma

moderno quale “'il mito della crescita', il santuario

decrepito del prodotto interno lordo, l'espansione illimitata”

(Lanza, 10) e quindi sanno che se nessuna parola è mai

neutra e neutrale, il “termine 'crisi', è un dispositivo

di potere di tipo nominativo, ovvero influenza la concettualizzazione

di ciò che succede, mediante la scelta lessicale, emanata

dai media, e fatta propria, con parziale passività, dal

corpo sociale. La nozione di 'crisi' ha infatti caratteristiche

che si coniugano bene alla visione promossa dai poteri consociati”

(Boni, 30). Non a caso Serge Latouche congiunge il paradigma

della decrescita con l'esigenza di decolonizzare l'immaginario,

vale a dire il metapolitico e il metaeconomico: “Si tratta,

una volta usciti dall'illimitatezza dell'economia produttivistica,

di costruire una società dell'abbondanza frugale o della

prosperità senza crescita. La prima rottura consiste

nel decolonizzare il nostro immaginario e quindi uscire dalla

religione della crescita e rinunciare al culto dell'economia”

(Latouche, 81).

È anche tale varietà di fondamenti, strategie,

prospettive a suggerire che quello nel quale siamo immersi è

e sarà sempre più – nonostante le apparenze

contrarie – il secolo dell'anarchismo, il tempo di una

teoria e pratica capace di evitare il feroce autoritarismo del

comunismo e l'implacabile diseguaglianza dell'ultraliberismo

trionfante: “La resistenza si dà: in tutti i tempi

la gente si è opposta al potere, in vari modi, e l'esercizio

del potere riproduce sempre le proprie forme locali di resistenza.

Grandi insurrezioni contro le strutture di potere possono certamente

aver luogo ma, al contrario di quanto credevano gli anarchici,

non sono immanenti alle relazioni sociali. Un'insurrezione va

a costruirsi attraverso le molteplici e locali resistenze che

prendono campo nelle pieghe sociali della vita quotidiana. A

questo punto, possiamo affermare insieme ai situazionisti la

necessità della 'rivoluzione della vita quotidiana'.

(...) È necessario riconoscere che l'insurrezione contro

il potere è più frammentata e incerta, emergendo

da luoghi differenti, e spesso soggetta a strategici ribaltamenti”

(S. Newman, 166). Soltanto rinunciando alle grandi narrazioni

sul futuro, solo attraversando la porta stretta del rifiuto

di ogni palingenesi a favore dell'azione individuale e collettiva

quotidiana che muta qui, ora e subito le forme della

vita, solo ammettendo – pur con dispiacere, certo –

che “in qualsiasi relazione sociale, anche in una relazione

sociale anarchica, a un certo livello ci sarà sempre

potere, anche se in quest'ultima (presumibilmente) le relazioni

di potere sarebbero più fluide, reciproche ed egualitarie”

(Newman, 165), si potrà avere il coraggio libertario

di porsi domande di questo genere: “Come possiamo essere

sicuri che la rivolta contro il potere non lo riprodurrà

semplicemente sotto un'altra forma? può allo stesso tempo

una politica rivoluzionaria essere rivolta contro i nostri celati

desideri di dominio?” (Newman, 163)1.

La sintesi che ho tentato dei contenuti anche assai diversi

di un libro vasto e prezioso non deve tuttavia indurre nell'errore

di pensare all'anarchismo contemporaneo – anche solo a

quello degli autori qui presenti – come a una scuola unitaria

e ben compatta. Tutt'altro. Basta scorrere queste pagine per

capire come le analisi non soltanto a volte divergano radicalmente

ma siano proprio tra di loro quasi incompatibili (faccio un

solo esempio: se Heidegger è uno degli ispiratori dell'eccellente

saggio di Amato, lo stesso filosofo è definito da Vaccaro

– ancora e stancamente a dir la verità –

come senz'altro 'fascista'). E questo accade perché “l'anarchismo

moderno è permeato da innumerevoli contraddizioni”

(D. Graeber e A. Grubacic, 42). Per dirla con il linguaggio

di Kant, l'anarchismo appare più un principio regolativo

che costitutivo, ma anche e proprio in quanto regolativo

è necessario: “In una tensione perenne e interminabile

volta a 'raddrizzare' quel 'legno storto dell'umanità':

sforzo eutopico, probabilmente, sempre imperfetto per costituzione,

e quindi perfettibile, senza una meta definitiva da raggiungere,

pur tuttavia orizzonte imprescindibile per oltrepassare i limiti

delle forme-di-vita storicamente date. Priva di questo slancio,

l'umanità si condannerebbe a una evoluzione eterodiretta

dalla tecnica, cioè da una forma dell'umano reso inconsapevole

della propria umanità” (Vaccaro, 206).

Ma c'è qualcosa che sin dall'inizio e ancora oggi –

e confidiamo sempre – ha segnato il discorso anarchico

come paradigma di una libertà senza padroni: è

la volontà di volgere in dubbio e sottoporre a critica

tutte le affermazioni. Anche le proprie. È ancora Saul

Newman a dirlo con chiarezza, quando fa dell'anarchismo –

andando in tal modo ben al di là del filosoficamente

corretto – un principio non soltanto politico e sociale

ma anche epistemologico e ontologico, un principio che non vuole

“semplicemente sostituire un tipo d'autorità con

un altro (l'autorità politica dello stato con l'autorità

scientifica della ragione) e perciò al posto di un fondamento

ne sarebbe messo un altro” (157). Al di là dei

padri, ai quali molto dobbiamo, possiamo però “scorgere

il vicolo cieco degli approcci positivisti e razionalisti degli

anarchici classici, tra cui Kropotkin e Godwin. Dovremmo valutare

i discorsi egemonici della verità razionale, della scienza

e della morale in tutto e per tutto alla stregua di istituzioni

politiche con i loro effetti di dominio” (165). In questo

modo l'anarchismo diventa ciò che è, ciò

che lo renderà sempre necessario e ben vivo: una forma

della libertà senza divinità senza maestri e senza

definitive verità.

Alberto Giovanni Biuso

- Newman osserva che «si tratta degli stessi interrogativi

sollevati da Lacan in risposta al radicalismo del maggio '68:

'L'aspirazione rivoluzionaria ha una sola possibilità,

quella di portare, sempre, al discorso del Padrone. È

ciò di cui l'esperienza ha dato prova. Ciò a

cui aspirate come rivoluzionari è un padrone. L'avrete'»

(Il Seminario, Libro XVII: Il rovescio della psicoanalisi,

qui a p. 171). Profetico, certamente.

Quel

fornaio di

Minervino MurgeChiarisco subito – per coloro i quali fossero interessati

a una lettura storiografica prettamente anarchica del volume

di Domenico Cangelli Carmine Giorgio nella storia del sindacalismo

rivoluzionario in Puglia (edizioni del Rosone, Foggia 2013,

pagg. 180, € 10,00 + spese di spedizione postale, richieste

a: anarres56@tiscali.it)

– che non vi sono riferimenti specifici poiché

il periodo in esame si conclude nel giugno 1914 in coincidenza

con la Settimana Rossa quando le Camere del Lavoro di Minervino

Murge, Cerignola, Lucera e Bari – che facevano già

parte della corrente interna alla CGdL denominata “dell'Azione

Diretta” – avevano da poco (gennaio 1913) aderito

all'Unione Sindacale Italiana costituitasi a Modena alla fine

di novembre del 1912.

Il pregio del libro di Domenico Cangelli sta proprio nell'accendere

i riflettori in quel vero e proprio magma vulcanico che era

il Psi pugliese – specie nella sua componente giovanile

– nella prima decade del novecento. Un magma dal quale

è, oggettivamente, difficile distinguere i riformisti

dai rivoluzionari; i legalitari dagli antimilitaristi; gli aderenti

alla Prima o Seconda Internazionale e costituisce il “brodo

di coltura” che consente a intellettuali organici di etichettare

quel particolare periodo storico e quel particolare movimento

popolare come “marginale”, “ininfluente”,

“primitivo”, e in cui spicca la figura del giovane

Di Vittorio che – dalle pagine de “La Fiumana”

organo della Camera del Lavoro di Bari e provincia (Usi) –

a partire dal gennaio 1913 spiega, in modo inequivoco, la sua

posizione anarcosindacalista in aperta contrapposizione con

il riformismo “votaiolo” e “parolaio”

del Psi.

Basato su una mole imponente di dati e riferimenti bibliografici

– come documentato dalla bibliografia riportata a margine

– il saggio di Domenico Cangelli non si limita a ripercorrere

un trentennio di travaglio sociale della Puglia operaia e contadina

ma lo inserisce in una “cornice sociale” specifica

e documentata: quella nazionale all'indomani dell'unità

e, soprattutto, dei “moti” del Matese (1874).

L'opera prende spunto dalle vicissitudini personali –

raccolte in una memoria a tutt'oggi inedita – di Carmine

Giorgio, un fornaio di Minervino Murge – e attraversa

con riferimenti storici precisi e dettagliati l'intero periodo

che va dalla “rivolta” di Minervino (1898) alla

Settimana Rossa (7-13 giugno 1914). Con particolare riferimento

alla violenza – spesso gratuita – delle forze dell'ordine

e degli organi di autorità giudiziaria affiancati, in

quest'opera disgregatrice, dalla legislazione “compiacente”

formulata “ad hoc” di un governo presieduto da chi

– come Giolitti – proveniva dalle fila “socialiste”.

La ricostituita sezione pugliese dell'Unione Sindacale Italiana

aderente all'Associazione Internazionale dei Lavoratori (Ait)

è impegnata in un – difficile ed impegnativo –

percorso di ricostruzione della memoria storica per troppo tempo

offuscata da “narrazioni” parziali e fantasiose

se non, addirittura, travisate ad uso e consumo di un'unica

fazione politica. E sindacale.

Emblematico, in questo contesto, il tentativo posto in essere

– nell'estate del 2012 – dalla Cgil con la “complicità”

della Fondazione Di Vittorio e l'ausilio tecnico di un “intellettuale

organico” – il prof. Vito Antonio Leuzzi –

di stravolgere il significato sociale, storico e politico della

distruzione della Camera del Lavoro Sindacale (Usi) di Bari

– ubicata nella città vecchia – disconoscendo

e mistificando il ruolo – preponderante – svolto

dagli anarco-sindacalisti e dagli anarchici nella formazione

e nella costituzione degli Arditi del Popolo che furono –

in tutti i modi – ostacolati non solo dal potere costituito

(e dai suoi organi repressivi) ma anche dal Psi, dalla CGdL

e dal PCd'I di Gramsci e Bordiga.

A ben vedere – per rimanere ai giorni nostri – dietro

il governo delle “larghe intese” si scorge il tragico

filo rosso che percorre la storia di un paese nato per “creare

un mercato” e cresciuto così, malato dei mali del

suo capitalismo “incompiuto”: penuria di capitale

per scarsa accumulazione primitiva, nessuna propensione al rischio,

frazionamento politico e assenza di un grande mercato interno.

L'Italia che Garibaldi unì, insomma, non era un mercato.

Mancavano investimenti e smercio e ci pensò lo stato,

in mano a un capitalismo molto interessato al controllo delle

leve governative. Iniziò così una rapina costante,

un travaso ininterrotto di ricchezza prodotta dal lavoro e regalata

al capitale dei Lanza e dei Sella, impegnati a “pareggiare

il bilancio” per risarcirsi delle spese delle guerre per

l'indipendenza. I lavoratori sputarono sangue, pagarono tasse

persino sul grano macinato e fu la fame. La finanza, in compenso,

divenne “allegra”, e i proventi fiscali finirono

alle banche, pronte a sostenere ogni avventura industriale.

Quando scoppiò la bolla immobiliare, s'intravidero legami

oscuri tra politica e mafia e nel 1893 si scoprì che

le banche d'emissione truccavano conti e stampavano banconote

false. Non pagò nessuno e cominciarono i salvataggi:

le banche fallivano, i lavoratori pagavano e quando la speculazione

mise piede in Africa, si andò alla guerra. Nessuno ha

calcolato mai quanto c'è costata in oro, sangue e civiltà

l'avventura del cattolico Banco di Roma nel mare di sabbia libica,

mentre il Sud mancava d'acqua e lavoro. Da Adua all'Amba Alagi,

passando per l'ignominia di Sciara Sciat, la Spagna martoriata,

la tragica Siberia e da ultimo l'Afghanistan, chi cercherà

notizie serie sul debito di cui cianciano gli economisti, dovrà

andare a cercarle tra i bilanci delle banche e incrociare i

dati con quelli dello stato. Altro che welfare. Qui da noi,

la storia del capitale oscilla tra avventure, salvataggi e lavoratori

strangolati. Gronda sangue. Anche la Comit è stata salvata:

oggi si chiama Intesa e ha ministri al governo.

Valga per tutti quanto formulato in un vecchio manifesto antiprotezionista

formulato – giusto cent'anni fa! – dall'Usi e riportato

su “La Fiumana” organo ufficiale della CdL Sindacale

di Bari e provincia che sembra adattarsi perfettamente al presente:

“I nuovi briganti sono rappresentati oggi in Italia dagli

industriali e dagli agrari protetti. Costoro però non

vivono nella macchia in attesa di poter aggredire il viandante,

ma alla luce del sole: occupano i migliori posti nella vita

pubblica italiana ed hanno a loro disposizione i poteri dello

stato (...) agrari, zuccherieri e siderurgici dal 1887 impunemente

possono comandare alla nazione italiana; per il governo borghese

che tiene il sacco alle loro rapine quotidiane; per la stampa

prezzolata che sostiene con menzogne la necessità di

mantenere il privilegio camorristico dei zuccherieri, degli

agrari e dei siderurgici; per il popolo che ignora, tace e subisce.

I guadagni dei briganti sono superiori ad ogni immaginazione.

18mila latifondisti – mercé la protezione –

truffano al popolo italiano oltre 40 milioni; sei società

siderurgiche – mercé la protezione – truffano

al popolo italiano 260 milioni all'anno.”

Pasquale Piergiovanni

Tutto

il potere

ai sovietNegli ultimi giorni del febbraio 1917 aveva inizio il rivolgimento

che andrà a condizionare più di ogni altro evento

la storia del XX secolo, la rivoluzione che abbattendo l'autocrazia

zarista voleva trasformare la dissoluzione dello sterminato

impero russo nel faro che portasse alla liberazione e all'autodeterminazione

dei lavoratori e di tutti i popoli oppressi. L'insurrezione,

cominciata nelle strade di Pietrogrado, si trasmise immediatamente

alla vicina Kronštadt, la città-fortezza posta

a difesa della capitale, dove si trovava una concentrazione

dei rivoluzionari più radicali e intransigenti dell'intera

Russia.

I soldati e i marinai presero il potere, regolando rapidamente

i conti con la feroce gerarchia militare che li aveva oppressi

fino a quel giorno, e trasmisero il potere al soviet, esercitando

un continuo controllo dal basso sul suo operato. Tra i membri

del soviet c'era Tomasz Parczewski, polacco di Russia (non esisteva

allora una Polonia indipendente) insegnante di ginnasio e, contro

ogni suo desiderio, ufficiale dell'esercito russo in quei giorni

di guerra contro gli Imperi centrali.

Parczewski è un testimone prezioso degli avvenimenti

accaduti a Kronštadt durante quegli anni tumultuosi,

sia per la sua estraneità agli schieramenti politici

(nel soviet aderiva ai Senzapartito) sia per il suo tentativo,

da uomo di studi filosofici e letterari, di raccontare imparzialmente

gli eventi.

La storia rivoluzionaria di Kronštadt fu del tutto straordinaria:

sin dall'inizio fu attuata dal basso quella rivoluzione socialista

(nel senso ampio e liberatorio che aveva al tempo, non quello

immiserito imposto dalle pestilenziali ideologie del '900),

che portò rapidamente alla rottura con il governo provvisorio

e, come conseguenza di quello scontro, all'elezione di Parczewski

a governatore dell'isola.

I rivoluzionari di Kronštadt si batterono senza sosta

contro il potere di chi voleva che la guerra proseguisse e cercava

di impedire ai contadini russi di prendere possesso della terra,

e furono in prima fila nella Rivoluzione d'ottobre, forse impossibile

senza i marinai della flotta baltica. Quella che doveva essere

la liberazione definitiva dai vecchi padroni portò invece

al potere non il popolo lavoratore ma il Partito comunista,

i suoi commissari e la sua polizia politica, la eka di Lenin.

L'amara disillusione dei rivoluzionari di Kronštadt divenne,

nel marzo 1921, aperta rivolta contro i bolscevichi, un'insurrezione

che l'Armata rossa di Trockij spazzò via con un enorme

massacro.

La testimonianza di Tomasz Parczewski (Kronstadt nella Rivoluzione

russa, Edizioni Colibrì / Candilita, pp. 311, €

14,00, traduzione di Alina Maria Adamczyk, a cura di Giuseppe

Aiello), rifugiatosi nella Polonia divenuta indipendente, fu

stampata nel 1935, tre anni dopo la morte dell'autore ed è

rimasta pressoché sconosciuta, mai tradotta e scarsamente

citata. Questa prima traduzione dal polacco è corredata

da un apparato di note per restituire una completezza alla dimensione

storica della narrazione, e vuole contribuire con un tassello

fondamentale alla ricostruzione di quel tratto di storia volutamente

nascosta e mistificata dalla storiografia ufficiale che Volin

chiamò Rivoluzione sconosciuta.

Giuseppe Aiello

Camillo Berneri

né santino né liberale

Le edizioni Zero in condotta pubblicano in una nuova edizione

il volume Camillo Berneri. Scritti scelti (pp.

322, € 20,00), con introduzione di Gino Cerrito,

prefazione, note e biografia di Gianni Carrozza.

Camillo Berneri, nato il 20 maggio 1897 a Lodi, laureato

in filosofia, aderì al movimento anarchico nel 1916,

dopo aver militato nella Federazione Giovanile Socialista. Per

la sua molteplice attività di scrittore, organizzatore

e propagandista, subì le persecuzioni del regime di Mussolini

che lo costrinse all'esilio nel 1926 prima in Francia, poi in

Belgio, Olanda, Lussemburgo e Germania. Ciò non gli impedì

un'intensa opera di approfondimento teorico, sui principali

temi in discussione nei movimenti rivoluzionari dell'epoca,

che trovò ospitalità prevalentemente sulla stampa

editata dalla diaspora anarchica e antifascista in esilio. Accorso

in Spagna all'indomani dell'insurrezione popolare contro il

colpo di stato militare – prima in veste di organizzatore

e di combattente della sezione italiana della Colonna Ascaso

poi di animatore delle trasmissioni in italiano di Radio Barcellona

e del giornale Guerra di classe – Berneri, per la sua

circostanziata denuncia del ruolo controrivoluzionario dei comunisti

e dei loro alleati, divenne oggetto della loro rappresaglia.

Il 5 maggio 1937, non ancora quarantenne, venne assassinato

da una pattuglia della polizia.

I testi raccolti nella presente antologia riguardano un periodo

di grande importanza per le vicende politiche e sociali che

caratterizzano la storia europea del primo trentennio del novecento,

dall'opposizione alla guerra del '14-18 all'insurrezione antifranchista

del '36 in Spagna, passando per la rivoluzione russa, il biennio

rosso, la dittatura fascista.

Riproduciamo qui di seguito la premessa di Gianni Carrozza.

|

| Camillo Berneri |

L'antologia che le edizioni Zero in condotta presentano è

stata pubblicata nel 1988, in francese, dalle Editions du Monde

Libertaire. Gino Cerrito ne aveva curato l'introduzione fin

dal 1983 ed è il suo ultimo scritto, che ha preceduto

di poco la sua morte. All'epoca, e durante quasi vent'anni,

è stata la più completa antologia di scritti berneriani.

Ma perché presentarla oggi? Occorre fare un passo indietro

per comprendere il modo in cui Berneri è stato conosciuto

e vissuto dal movimento anarchico. Durante la sua vita, la quasi

totalità dei suoi scritti (con l'eccezione di alcuni

opuscoli) appare sui giornali anarchici, soprattutto di lingua

italiana, ma anche spagnola, francese, inglese, ai quattro angoli

del mondo e principalmente in Europa, Stati Uniti, America Latina.

La sua fama di intellettuale militante comincia a diffondersi

nella prima metà degli anni '20, ma la maggior parte

dei suoi scritti circola sull'onda della diaspora anarchica

e antifascista italiana nel mondo.

Se i giornali anarchici di lingua italiana lo ospitano volentieri

sulle loro colonne, non avrà quasi mai la possibilità

di fare una pubblicazione veramente “sua”, una pubblicazione

che esprima non soltanto il suo punto di vista su questo o quel

problema specifico, ma una visione d'insieme, una visione del

mondo. Ci proverà, tra mille difficoltà, nel fuoco

dell'azione, in Spagna, con Guerra di classe, ma l'esperienza

sarà interrotta dalla sua morte. Si aspettava comunque

che questa interruzione si producesse per effetto della stessa

censura che aveva tagliato i fondi a giornali come L'Espagne

Antifasciste, le cui analisi critiche davano fastidio al gruppo

dirigente della CNT.

Tutta la stampa anarchica internazionale si riempie di articoli

sulla sua morte, sul suo pensiero, sulle sue prese di posizione.

Lo scritto più completo e acuto è quello di Max

Sartin (Raffaele Schiavina) sull'Adunata dei Refrattari,

che tanti articoli di Berneri aveva pubblicato. Possiamo datare

la tendenza a trasformarlo in icona, in santino, che ha prevalso

poi per molti anni, a partire proprio da questo scritto. A partire

da questo momento Berneri non è più uno che discute

di tutto e con tutti, ma diventa il martire dell'anarchia, il

simbolo della rivoluzione spagnola assassinata alle spalle dagli

stalinisti, diventa il simbolo dell'intransigenza anarchica

di fronte al ministerialismo del gruppo dirigente della CNT

e la sua “Lettera aperta alla compagna Federica Montseny”

farà il giro del mondo.

L'anno

dopo, il comitato Camillo Berneri pubblica a Parigi la prima antologia

postuma (Pensieri e battaglie), con una introduzione di

Emma Goldman, e nel 1939 esce a Barcellona l'antologia Ensayos.

La fine della guerra di Spagna e il successivo scoppio della guerra

mondiale inghiottirà nella tempesta tutto quello che tenta

di andare oltre il tentativo di sopravvivere da parte degli anarchici

scampati alla barbarie nazista, fascista, stalinista e alla repressione

più soft e selettiva (ma non meno efficace) dei paesi democratici. L'anno

dopo, il comitato Camillo Berneri pubblica a Parigi la prima antologia

postuma (Pensieri e battaglie), con una introduzione di

Emma Goldman, e nel 1939 esce a Barcellona l'antologia Ensayos.

La fine della guerra di Spagna e il successivo scoppio della guerra

mondiale inghiottirà nella tempesta tutto quello che tenta

di andare oltre il tentativo di sopravvivere da parte degli anarchici

scampati alla barbarie nazista, fascista, stalinista e alla repressione

più soft e selettiva (ma non meno efficace) dei paesi democratici.

La tendenza a farne un santino perdura in Italia nel dopoguerra,

accentuata dal fatto che i giornali su cui Berneri scriveva

sono diventati introvabili e dalle riedizioni dei suoi testi

politicamente più innocui e meno controversi. Dall'altro

lato alcuni militanti più giovani, Masini in testa, tentano

di utilizzare l'autorità morale di Berneri e pubblicano

alcuni opuscoli riesumando scritti che hanno un forte odore

di zolfo: parlare del rispetto che Berneri nutriva per Gramsci

ad un movimento arroccato sull'anticomunismo, rievocare la polemica

sulle elezioni che aveva preceduto quelle spagnole del 1936

parlando di “cretinismo anti-elettorale”, rimettere

in discussione l'anticlericalismo virulento che era una parte

costitutiva dell'identità anarchica nell'Italia del dopoguerra,

poteva sembrare un'operazione iconoclasta. Lo era, nel senso

che dava una scossa ad un movimento arroccato sulla propria

identità, ma l'operazione non permetteva di conoscere

meglio né Berneri né il contesto in cui questi

scritti avevano visto la luce. Ma soprattutto non poteva risolvere

i problemi che erano all'origine della crisi dell'anarchismo

del dopoguerra.

Un primo contributo alla conoscenza di Berneri viene ancora

da Masini, con Pietrogrado 1917 - Barcellona 1937, ma

da un Masini profondamente cambiato rispetto a quello che aveva

partecipato ai GAAP (Gruppi Anarchici di Azione Proletaria)

nel decennio precedente. Fino all'uscita di questa antologia,

di Berneri si conosce molto poco: si sa che è stato assassinato

in Spagna e gli articoli che appaiono di tanto in tanto sulla

stampa libertaria ne tengono viva la memoria ed il mito. Del

suo pensiero si sa ancora meno.

A partire da questo momento si comincia a cercare di ricostruire

la biografia di Berneri, il contesto del movimento, a cercare

di capire chi sono i suoi interlocutori. Il convegno di Milano

del 1977, la tesi di Paco Madrid pubblicata da Aurelio Chessa

nel 1985, la Memoria antologica pubblicata sempre da

Chessa nel cinquantesimo anniversario della sua morte, hanno

il merito di riaprire la discussione sulle discutibili (e discusse

finché era vivo) opinioni di Berneri. Punti di vista

diversi trovano il modo di esprimersi, ma a partire dalla fine

degli anni '80 si afferma la tendenza a leggere Berneri più

come un liberale atipico che come un militante anarchico che

esprime una concezione propria, originale, dei problemi che

tratta. I capitoli dedicati a Berneri in studi più generali

prodotti da Nico Berti, gli interventi di Pietro Adamo sono

alla punta di questa tendenza. L'antologia di scritti editi

e inediti curata sempre da Adamo offre un'analisi della formazione

e delle opzioni culturali del nostro, sempre in questa chiave.

Senza parlare della caricatura che viene fornita da un certo

Carlo Lottieri, che lo arruola sfacciatamente – insieme

a Francesco Saverio Merlino – fra i predecessori dei cosiddetti

“anarcocapitalisti”. Onda lunga dell'implosione

dell'Urss? Sintonia con il pensiero unico dominante? Una cosa

non esclude l'altra, ovviamente, ma sembra che gli effetti tocchino

in pieno anche il cuore del movimento anarchico attraverso alcuni

prestigiosi docenti universitari. Questa tendenza trova una

conferma nello studio biografico di Carlo De Maria – sicuramente

il più serio e completo pubblicato fino ad oggi –

e negli interventi che questi studiosi hanno fatto in vari convegni

degli ultimi anni.

Manca a tutt'oggi una raccolta seria degli scritti che permetta

di uscire da una lettura ideologica di testi berneriani, che

spesso vengono letti, selezionati ed utilizzati come pezze d'appoggio

per convalidare le chiavi di lettura degli uni o degli altri.

Solo una raccolta di scritti, se non generale, almeno degli

scritti politici, intorno a cui venga ricostruito il dibattito

militante dell'epoca in cui questi sono stati prodotti, permetterebbe

di fare un salto di qualità e di ridare all'opera di

Berneri quello spessore analitico, etico, militante che finora

solo pochi topi di biblioteca hanno potuto apprezzare nella

sua complessità.

Merita di essere segnalato uno scritto sintetico di Claudio

Strambi, che esprime un punto di vista opposto, e che a mio

avviso coglie bene il senso dell'attività intellettuale

e militante di Berneri. La scheda biografica che gli è

stata dedicata nel Dizionario biografico degli anarchici

italiani tenta una ricostruzione equilibrata dei passaggi

nodali della sua esistenza, richiamandone le caratteristiche

politiche fondamentali.

Va detto infatti che è proprio Berneri ad aver facilitato

una lettura contrastata di sé stesso. La quasi totalità

dei suoi articoli ha un carattere frammentario, è legata

a problemi e momenti precisi della sua epoca, si inquadra molto

spesso dentro discussioni o polemiche che si sviluppano sulle

colonne della stampa libertaria. È ovvio quindi che,

a seconda dell'interlocutore, del momento storico, del dibattito

politico, possa dire cose diverse e con qualche estrapolazione,

qualche citazione estratta dal contesto, qualche brogliaccio

o appunto trovato in un archivio, gli si possa far dire più

o meno tutto quello che l'autore desidera leggere. L'inesistenza

di uno o più lavori d'insieme che pongano rimedio a questo

stato di cose ci riporta alle difficoltà, alle contraddizioni

e alle debolezze del movimento anarchico qual è stato

fino ad oggi in Italia.

Veniamo quindi alla nostra antologia, che, pur non colmando

i vuoti e le insufficienze di cui abbiamo parlato, è

un passo importante che il pubblico italiano non aveva ancora

a disposizione. Essa rappresenta l'ultimo tentativo in ordine

di tempo di ridare la parola allo stesso Berneri, con una scelta

ampia di scritti pubblicati quando era vivo, che spazia su tutti

gli aspetti della sua produzione politica e permette di farsi

un'idea della consistenza del suo lavoro. Non è soddisfacente,

certo, e ci auguriamo che questo lavoro venga rapidamente superato

da ulteriori ricerche e pubblicazioni.

Se dovessimo segnalare al lettore qualcosa che caratterizza

più di tutto il pensiero di Berneri, potremmo dire che

la sua scelta rivoluzionaria è critica viva, è

desiderio di non accontentarsi dell'esistente, è una

spinta ad andare più lontano a partire dalla concretezza

delle difficoltà che ci troviamo davanti.

C'è una differenza profonda fra la situazione che conosciamo

attualmente nelle società occidentali a capitalismo maturo

e quella che ha preceduto l'ultima guerra mondiale. Per capire

l'azione e le varie posizioni di Berneri non si può fare

astrazione dalla prospettiva concreta e costante di avviare

la rottura rivoluzionaria, cercando tutte quelle soluzioni che

la rendono possibile per le élites rivoluzionarie, desiderabile

e realizzabile per la maggioranza del proletariato, migliore

della società esistente per l'umanità intera.

Questa prospettiva è talmente presente nell'attività

di Berneri (come pure di Malatesta e di buona parte dei militanti

della loro generazione) che non ha bisogno di parlarne in modo

esplicito. Ma se a 70 anni di distanza vogliamo capire il senso

di quel che fa, scrive o dice, dobbiamo fare uno sforzo per

tornare a questo elemento che la nostra realtà quotidiana

non ci permette necessariamente di sentire come una prospettiva

immediatamente praticabile.

Gianni Carrozza

1945/La Sicilia scandagliata

da un giornalista molisano

Nell'autunno del 1945, lo scrittore molisano Francesco Jovine

venne in Sicilia per seguire, come inviato del quotidiano romano

L'Epoca, i fermenti separatisti che agitavano l'isola. Jovine,

autore già noto e apprezzato per il suo romanzo La

signora Ava (pubblicato nel '43), e per il suo impegno sociale

sui temi e le battaglie del meridionalismo, dal 27 ottobre al

13 dicembre, tenne, per il quotidiano diretto da Leonida Rèpaci,

una temporanea rubrica dal titolo Separatismo siciliano

e in dieci articoli raccontò storie e personaggi, passioni

e umori, grandezze e miserie della Sicilia del dopoguerra.

Nel suo primo pezzo, del 27 ottobre, che ha per titolo “24

ore di repubblica”, Jovine informa che il separatismo

in Sicilia è davvero “nell'atmosfera e si giova

di cento, mille ragioni, di innumerevoli impulsi sentimentali,

delle sottigliezze bizantineggianti degli avvocati, del candore

degli illusi, delle torbide mene dei reazionari, degli incoffessati

interessi di gruppi politici e di clientele, della rozzezza

mentale del popolo”. Ma, constata Jovine, gli effetti

concreti che gli agitatori del movimento separatista riescono

a realizzare, mischiandosi a briganti e criminali, ai quali

chiedono aiuto e sostegno, sono gli assalti a piccoli e spesso

remoti e isolati municipi (Falcone, Montelepre, ecc.) e l'instaurazione

di fragili repubbliche locali che durano a malapena un giorno,

per svanire l'indomani.

Nel pezzo successivo, in “Sguardi verso cielo”,

del 31 ottobre, Jovine affronta un tema drammatico per l'isola,

denunciando la grave mancanza di energia elettrica, che rallenta

la produzione nei luoghi di lavoro; la sera fa assomigliare

a catacombe gli alberghi palermitani, con i corridoi e le stanze

a malapena illuminate con le antiche “lumere” ad

olio; e rende invidiosi i messinesi che al buio, di notte, vedono,

“sfolgorante di luce”, Reggio Calabria, al di là

dello stretto. “Tutti i giorni la Sicilia ha luce appena

sufficiente per prendere coscienza delle sue tenebre”,

constata Jovine. Ed è questo solo un aspetto della grave

e diffusa precarietà che caratterizza l'isola e che acuisce

la voglia di parte del suo popolo di staccarsi dal continente,

come continua a mostrare Jovine nel suo articolo del 1 novembre

dal titolo “Viva la 49a stella”, ricostruendo

storicamente i sentimenti separatistici, nati subito dopo il

Risorgimento e ora incanalati in una consistente presenza organizzata,

politicamente e militarmente, soprattutto a Palermo, anche se

variamente composita. Del movimento separatista, infatti, nel

capoluogo vi è un'ala ultra-conservatrice di cui fanno

parte “un manipolo di baroni e marchesi decaduti che ronza

attorno ai pochi rappresentanti di famiglie principesche dal

patrimonio ancora solido”, sotto la guida della principessa

Lanza di Trabia (“che è ancora donna piena di fascino,

di mente perspicace e incline all'intrigo politico”),

che vorrebbe liberare la Sicilia e consegnarla al re; un altro

gruppo di latifondisti e nobili parteggia, invece, per il “paternalismo

illuminato” del primo sindaco separatista della città,

Lucio Tasca Bordonaro, ritenuto un agricoltore modello, che

conduce delle tenute con i più arditi ritrovati della

tecnica agraria, non dimenticando neppure di preoccuparsi del

benessere dei contadini. Tutti però hanno un obiettivo

comune e primario: “immunizzarsi dal bacillo rosso”

(come recita il titolo dell'articolo del 3 novembre), e fanno

proprie le parole pronunciate dal leader maximo del separatismo

nell'isola, l'on. Finocchiaro Aprile: “le classi sociali,

i partiti, i gruppi politici che paventano il comunismo, se

vorranno salvarsi non avranno che un mezzo: fare un blocco e

aderire all'indipendenza della Sicilia”.

Per realizzare questo obiettivo e per mantenerlo, annota Jovine

in “Maffia che nasce e maffia che muore” (dell'8

novembre) “i separatisti pensano che la Maffia sia sicuramente

un elemento di ordine”, poiché “in una regione

che soffre della progressiva disgregazione molecolare dei poteri

pubblici, in cui domina una violenza armata imponente, sanguinaria,

tumultuosa, sorprendente, senza carattere deciso o stabile,

sia da preferire un'altra violenza limitata nei fini, nei mezzi,

di volto domestico di cui si conoscono il linguaggio e il codice,

che ubbidisce a norme abiette, ma tradizionali e inviolabili”.

Nota però Jovine che la vecchia criminalità organizzata

sta mutando nelle forme, nei metodi, negli obiettivi della sua

corsa al denaro e al potere, traendo ispirazione dal gangsterismo

di stampo nordamericano.

Esempio di questa trasformazione della Maffia a Jovine pare

di vederli in Papuzza, il capo mafia di Adrano, grosso centro

agricolo del catanese. Delle sue gesta e della sua ramificata

organizzazione (ha tre o quattromila seguaci sparsi in tutta

la provincia di Catania, perfettamente organizzati, la maggior

parte dei quali vive mescolata alla gente comune, ma ubbidisce

fanaticamente agli ordini dell'invisibile capo), Jovine scrive,

il 13 novembre, in “Papuzza inaridisce le fonti”.

E se Papuzza spadroneggia nella parte orientale dell'isola,

a comandare nei grandi feudi della Sicilia centro-occidentale

sono i campieri che a colpi di lupara si stanno adoperandosi

per rendere vani i tentativi di riforma agraria voluti dal ministro

Gullo: e sparano sui contadini che vorrebbero avere la giusta

parte dei prodotti dei campi, che hanno coltivato e raccolto

col loro lavoro. L'articolo “I campieri sparano dalle

alture” (del 15 novembre) dà conto di queste violente

intimidazioni e soprattutto della triste vita dei braccianti

e dei contadini giornalieri.

Dell'inferno delle miniere, invece, dove non vi è limite

d'età in chi vi è condannato a lavorare, a causa

della miseria, Jovine parla nell'articolo “Il divertimento

del Caruso” (del 17 novembre) raccontando della sua visita

alla miniera di Trabonella, dove a colpirlo, tra l'altro, è

l'incontro con un ragazzo di dieci anni, di nome Michele Milanese.

È “bello, di tenere membra, di viso sottile e dorato

con grandi occhi azzurri pesanti e di antichissima malinconia”;

ha addosso “come soli indumenti, un paio di mutandine

tutte a toppe, incrostate di mota e un cappuccio fatto con un

cencio di impermeabile”. Pronuncia una sola parola: 'travagghiu',

ma viene subito ripreso dal capomastro che, mentendo spudoratamente,

dice allo scrittore che il bambino è lì per giocare

a impastare lo zolfo.

Una visita a Catania, poi, diventa l'occasione per constatare

come i pochi tentativi dell' imprenditoria locale vengano vanificati

dalla burocrazia nazionale: in “Fiammiferi senza fosforo”

(uscito il 24 novembre), Jovine racconta la tragicomica vicenda

capitata ad un'impresa catanese che vedendosi negare pretestuosamente

dal governo l'autorizzazione a produrre fiammiferi, mette ugualmente

in commercio, clandestinamente, le poche quantità che

aveva già realizzato: solo che questi fiammiferi, viene

detto a Jovine, forse perché “adombrati seriamente,

per l'ostile trattamento, si rifiutarono d'accendersi, non solo

sulle lastre di vetro come si prometteva nella loro confezione,

ma finanche sulla carta vetrata”.

È un'isola scandagliata in ogni sua parte, quella che

prende corpo negli ampi racconti di Jovine, ricchi di storie

e di aneddoti, di rilievi e riflessioni che, ricercando le ragioni

dei separatisti, illuminano sulla realtà complessa del

dopoguerra, sul feudo e indagano sul carattere e l'identità

dei siciliani, sui loro pubblici comportamenti.

Il suo ultimo articolo dalla Sicilia dal titolo “Esportazione

dei cervelli”, del 13 dicembre, offre il ritratto del

pubblico impiego isolano, della piccola e media borghesia impiegatizia

che trasforma il suo ruolo di servizio in potere e crea attorno

alla sua funzione, abusandone, clientela e sudditanza, perpetuando

così, nel rapporto tra cittadini e rappresentanti dello

Stato, modi e mentalità feudali e borboniche. Per questo

gran parte dei funzionari siciliani parteggia per il separatismo:

vogliono amministrare 'sicilianamente' – secondo i loro

interessi e scopi personali – l'isola, allontanando il

controllo del centro, del governo e della politica nazionale.

Stefano Livolsi

Parola

di

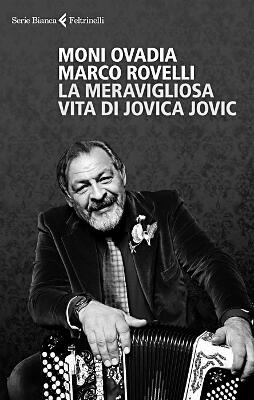

fisarmonicista“Questo libro che racconta la vita di Jovica Jovic non

è scritto per i moralisti, è invece per chi è

disposto a contemplare e ad accogliere il valore della fragilità

umana, per chi capisce che cos'è l'umanità e la

rispetta in tutte le sue manifestazioni”. Così

Moni Ovadia mentre dà parola, insieme a Marco Rovelli,

alla narrazione della vita particolare di Jovica Jovic (Moni

Ovadia, Marco Rovelli, La meravigliosa vita di Jovica Jovic,

Feltrinelli, Milano 2013, pagg. 187, € 15,00). Un'esistenza

fuori dalle logiche omologanti di quella cultura che continua

a farsi carico del pesante “fardello dell'uomo bianco”,

presunta depositaria di una missione civilizzatrice ancora da

compiere.

Un libro nato dall'incontro di amici intorno a un tavolo di

una trattoria di campagna. Condividono il talento per la musica

e una visione del mondo che intende contrastare le gabbie di

un'ottica ristretta, deformante, miope, discriminante che pesa

ancora troppo, soprattutto sulle culture minoritarie, escludendo

altri mondi possibili.

“Io sono nato in un bosco”, dice Jovica. “Sono

stato partorito da una zingara, io. Sono colpevole. Non ho mai

avuto la mia terra. E non si sa da dove vengo e dove vado. Per

questo tutti ci disprezzano, perché siamo senza terra”.

Ancora: “Io vi ho raccontato tutto di me. Adesso voi dovete

scrivere un libro sulla mia vita. Non ho mai scritto un libro,

non ho mai pensato di poter scrivere...” Si convince:

“E poi a voi vi ascoltano. Se lo scrivete voi questo libro,

tutti sapranno che cosa vuol dire essere rom. Sapranno che è

anche bello essere rom”.

Una vita inedita, capace di suscitare meraviglia per l'intensità,

il gusto e la forza, il coraggio, la tenacia con la quale Jovica

sceglie di viverla. Con un bel gesto empatico, gli autori intrecciano

parole, frammenti di lettere, favole, profonde riflessioni,

ricordi suscitati da vecchie fotografie, dando origine al racconto

di una vita che va oltre la dimensione individuale, per abbracciare

un più ampio scenario di un mondo “altro”,

sfaccettato, complesso, avventuroso, spesso tragico, a volte

inafferrabile. Viene restituito un genuino e autentico mosaico

corale di tradizioni mai uguali, perché “le diversità

tra i rom dipendono da dove sono cresciuti”. Ma tutti

accomunati dalla parentela e dalla lingua romanes. Non riconosciuta

tra le lingue minoritarie, sopravvive ai margini portandosi

addosso i segni di una cultura alla quale non è stato

concesso mettere radici.

Jovica è ultimo anello di una catena secolare di musicisti.

Una vita con la musica. La musica dentro la vita, si potrebbe

dire. Le armi di famiglia, strumenti a corda e la voce: “Un

vero cantante deve saper spegnere le fiammelle della lampada”.

Il padre Dusan suonava violino e contrabbasso e ha fatto il

partigiano. Il bisnonno è morto a centosei anni con il

violino in mano e vestito a festa. “La musica tzigana

si suona in maniera diversa: non con le note, ma con il cuore”.

Ma poi arriva la fisarmonica, e “per avere una fisarmonica,

mangiavano la crusca!”. Jovica la imbraccerà presto.

A tredici anni avrà già guadagnato il rispetto

dei suoi parenti grandi musicisti, per saper suonare i Kolo,

la musica delle danze ai matrimoni. Dopo dirà: “C'è

forse un modo più nobile di guadagnarsi la vita che offrire

la tua musica a chi vuole ascoltarla accettando in cambio da

lui quello che liberamente si sente di darti? No, io credo che

non c'è”. Nei locali di tutta Europa, suonerà

i bottoni della sua nuova Dallapè comprata a Stradella

nel 1971. Fidata, inseparabile perché “noi fisarmoniche

conosciamo le parole dei poeti”.

Ma il passaporto vero per il mondo, il mestiere di vivere lo

apprenderà fin da bambino nell'ascolto religioso delle

parole del nonno Mikailo, vecchio e saggio: “La saggezza

no: quella dovete cercarla da soli”. Parole da imprimere

in testa come un testamento. “Più tardi capii che

essere giudicati senza essere conosciuti era il destino secolare

del popolo rom”. Così la solidarietà immediata

e naturale verso chi dice di essere perseguitato, calunniato,

infangato, non creduto diventa la chiave privilegiata per leggere

la realtà.

L'intreccio di sette lettere di Jovica rivolte ai lettori, storie

cantate che spaziano tra genti diverse del suo popolo, l'abilità

affabulatoria e intrigante e la persuasione della parola ci

restituiscono lo spirito resiliente del popolo rom. Uno spirito

solido, coraggioso, energico e vitale, mai disperato, perseverante

e capace di resistere alle avversità e di uscirne rafforzato.

Uno spirito che intende resistere all'omologazione.

Nella terra serba ortodossa che lo ha accolto al mondo, la madre

Radmila e il padre Dusan si guadagnano verso le altre famiglie

quel rispetto fatto di gratitudine che sarebbe durato tutta

la vita. E viene trasmesso al piccolo Jovica dalla madre, guardata

con gli occhi di bambino innamorato, capace di cogliere la destrezza,

la sapienza di Radmila nell'improvvisare tavole imbandite per

ospiti inattesi, sempre graditi. Il cibo, dono dell'accoglienza,

condivisione e ospitalità.

Nella Kris Romanì, il valore della sincerità.

Corte di giustizia del mondo rom, è considerata “giusta”

non perché imposta dall'autorità dello stato,

ma chi deve essere sottoposto al suo giudizio ne riconosce la

saggezza, l'equilibrio, la fama di uomini giusti capaci di giudicare

con sapienza. Accettare il giudizio della Kris, riconoscere

la propria colpa in modo sincero, significa riguadagnarsi la

dignità perduta.

Le parole di Jovica invitano inoltre a cogliere il senso profondo

della famiglia allargata: “Ricco è chi ha più

figli”. E ancora: “Ognuno sente di appartenere all'altro”.

Il racconto si dipana sul significato della verginità

e degli ottanta ducati di dote per sposare Angelina. Parole

per capire, astenendoci dal giudicare anche le croci che segnano

questo popolo. Come quella del furto: “Nessuno vuole rubare,

se ha un'altra possibilità”. Spiega: “Povero

è il rom al quale non entra nessuno in casa, e non si

mangia un piatto in casa sua, e non è invitato da nessuna

parte, né ai matrimoni, né alle feste, a niente.

Quello è povero. Quello che non ha una casa, ma solo

una tenda, che non ha niente, però è generoso

e ospitale, e vanno tanti a frequentare la sua tenda, quello

è ricco. Questa è la differenza di ricchezza tra

i rom”. La ricchezza sta nel carattere, nell'onestà,

nella parola mantenuta, nel metterci la faccia.

Le parti narrative si intersecano con le riflessioni di Moni.

Ci riporta ai nostri metri di giudizio e sollecita un decentramento

di prospettiva. L'ipocrisia della nostra cultura abolisce la

forza logica ed etica dei contesti. Il furto al fisco reca danni

deleteri non più sopportabili dalla collettività.

Derubare il concittadino è classificato tra i comportamenti

veniali. Ancora: “Quali metri di giudizio abbiamo per

capire chi chiede l'elemosina?” Così, parlare di

culture “altre” consente di riportare l'attenzione

sulla nostra cultura guardandola con la lente di ingrandimento

per svelarne le ipocrisie.

Anche Marco, in veste di insegnante, riconduce il discorso nella

quotidianità: la maglietta della Juventus, indossata

da uno studente, con scritto dietro Pirlo, calciatore di origini

sinte o le considerazioni sulle abilità di un altro grande

calciatore svedese di origini rom, uno dei più completi

attaccanti di talento. Ogni occasione è proficua per

aprire spiragli sul mondo rom. Ma l'elenco potrebbe continuare

annoverando nomi di personaggi noti e altrettanto apprezzati,

per capire quanto i nostri pregiudizi siano stigmatizzanti.

Circostanze propizie per intraprendere la storia di questi popoli

stanziali indo-ariani, ma costretti al nomadismo a più

ondate migratorie. Un popolo che ha conosciuto lo sterminio

nei lager. E proprio ad Auschwitz, madre e padre di Jovica sono

statti deportati.

Un popolo che non ha mai dichiarato guerra a nessuno, ma che

dalle guerre si trova travolto, perseguitato, torturato. Come

nelle guerre balcaniche, con la cancellazione della Jugoslavia

dalla carta geografica: “Io non capivo e dicevo che non

dovevo scappare, non avevo nemici”. Ancora oggi in Italia,

Jovica con la sua famiglia sta combattendo un'altra guerra.

Sgomberi. Documenti regolari che scadono. Impossibilità

per lui di un ritorno in Serbia a salutare il padre morente.