|

cinema

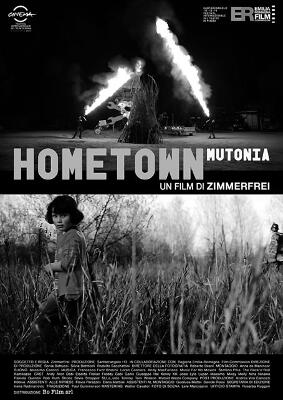

Di Mutonia

e di altri spazi urbani

intervista a Anna de Manincor di Steven Forti

Temporary Cities è un progetto del collettivo artistico ZimmerFrei. Attraverso il linguaggio del documentario, i tre artisti hanno realizzato i ritratti di cinque città europee: Bruxelles, Copenaghen, Budapest, Marsiglia e infine Mutonia, la città/comunità creata nel 1990 a Santarcangelo di Romagna.

ZimmerFrei è il nome di

un gruppo di artisti, formato dalla padovana Anna Rispoli, dalla

trentina Anna de Manincor e dal toscano Massimo Carozzi, che

fa confluire nell'ambito delle arti visive esperienze che provengono

dal cinema, dalla musica e dal teatro. Lavorano insieme da una

quindicina d'anni tra Bologna e Bruxelles. Uno degli ultimi

progetti che hanno sviluppato si chiama Temporary Cities.

Si tratta di una serie di ritratti di città europee in

forma di documentario, delle riflessioni sullo spazio urbano

e i cambiamenti imposti o decisi dei luoghi in cui viviamo e

ci muoviamo. Bruxelles, Copenaghen, Budapest, Marsiglia e Mutonia

sono i primi cinque ritratti. Quest'ultimo indaga una città

invero molto sui generis, Mutonia appunto, la città/comunità

creata dalla Mutoid Waste Company nel 1990 nella periferia di

Santarcangelo di Romagna. Di Hometown. Mutonia –

presentato all'ultimo Festival Internazionale del Film di Roma

–, delle altre città di questo progetto e dell'esperienza

di ZimmerFrei, ne abbiamo parlato con la film maker Anna de

Manicor.

|

| Anna de Manincor |

Quando è nato il progetto ZimmerFrei?

«Ci siamo conosciuti a Bologna. Tutti e tre studiavamo

al Dams. L'amicizia con Anna Rispoli nasce con l'esperienza

dell'occupazione del Teatro Polivalente Occupato nel 1995. Con

Massimo Carozzi ci siamo conosciuti per altre vie, attraverso

il gruppo musicale Massimo Volume. Il nostro primo lavoro è

del 1999, ma non era ancora firmato ZimmerFrei. Nel 2000 abbiamo

scelto questo nome e abbiamo iniziato a lavorare insieme su

diversi formati: performance che diventano installazioni, video,

video installati negli spazi, lavori solo sonori.»

ZimmerFrei (camera libera): perché questo nome?

«Ragionavamo più come un gruppo musicale o un gruppo

teatrale che come dei performers. Un punto fermo per noi rimaneva

il collettivo. Non volevamo un nome in inglese, né in

italiano. Stavamo lavorando a Rimini con un'altra compagnia

teatrale e davanti alla pizzeria in cui ci trovavamo lampeggiava

un neon: “Zimmer Frei“. Poi lo vedi scritto ovunque

e pensi: “guarda come siamo ben rappresentati sul territorio...“.

E ci siamo sempre detti che se le cose vanno male apriamo un

Bed & Breakfast!»

Quali sono le vostre influenze?

«Ne abbiamo il triplo di una persona normale! Massimo

frequenta molto la scena della sperimentazione musicale a Bologna.

Per un periodo ci siamo applicati molto ai film di David Lynch,

la musica di John Cage e La Monte Young e anche di Morton Feldman.

Per me personalmente i libri di Cormac McCarthy o un film di

guerra come La sottile linea rossa di Terrence Malick.

Ma anche Werner Herzog.»

Com'è lavorare insieme per così tanto tempo?

«Abbiamo vissuto momenti diversi. Momenti di grande unione

e momenti di maggiore libertà. Tutti mi dicono che ci

lasceremo. E invece no, noi continuiamo! Ci dicono poi che il

nostro percorso artistico è a tempo. Ma è una

cosa che ci fa ridere: quale percorso artistico non è

a tempo? Ci sono miriadi di giovani artisti che non durano più

di due stagioni perché quello che si cerca in loro è

che siano giovani e che facciano delle cose nuove... Ma tra

l'essere dei giovani artisti e il divenire dei vecchi maestri

c'è in mezzo tutta la tua vita!»

ZimmerFrei è diventata la tua famiglia?

«Sì. E una storia in comune. Il lavoro artistico

è spesso un lavoro di grande solitudine in cui perdi

il contatto con l'esterno. Il mantenimento di un'identità

senza corpo, ZimmerFrei, è stato chiave per superare

questa problematica. E dunque il discorso che crei la tua personalità

d'artista sulla tua psicologia perde di senso. Siamo davvero

come una band in tour. Possiamo anche scomparire dalla memoria

di tutti, ma possediamo una memoria plurale che è diventata

la nostra vita.»

Dove è nato il progetto di Temporary Cities?

«Nel 2010 da una proposta del Kunsten/Festival des Arts

di Bruxelles. Ci proposero di fare un lavoro su rue de Laeken,

la strada in cui si trovava la sede del festival.

È nato così il film-documentario LKN Confidential,

con i luoghi privati ad accesso pubblico di questa strada, i

negozianti, i bar, gli uffici al piano terra. All'inizio parlavamo

del lavoro, ma era molto incerto, non aveva un soggetto. Abbiamo

dunque girato un secondo film incentrato sulla visione di questa

strada dal futuro con occhi totalmente alieni. E da lì

le nostre riflessioni sono virate sulla morte. Abbiamo provato

ad immaginare cosa succede il giorno dopo, non tanto le questioni

emotive, ma quelle pratiche. Chi apre il negozio?»

E poi?

«Il film è stato visto dai curatori di In Situ,

circuito europeo di festival dedicati allo spazio urbano, ed

è nata l'idea di sviluppare un progetto più ampio.

Dei ritratti di città, le città di questo circuito:

Copenaghen, Budapest, Marsiglia... Dei ritratti molto circoscritti

ma in cui si potesse riverberare un tessuto urbano molto grande.

Ad esempio a Copenaghen abbiamo fatto un intero film, The

Hill, dal punto di vista di una panchina su una collina

nel quartiere popolare di Nørrebro. È una collina

artificiale che ricopre una palestra pubblica, costruita contro

il volere di alcuni degli abitanti, che temevano di perdere

lo spazio comune all'aperto. Le nostre sono delle riflessioni

sullo spazio urbano che vengono proiettate nel luogo in cui

i film vengono girati. La loro natura è di essere dei

cinema site-specific. A Santarcangelo il film è

stato proiettato dentro una roulotte dei Mutoid.»

|

| Il collettivo ZimmerFrei |

Dopo Copenaghen siete andati a Budapest.

«A Budapest ci siamo focalizzati sull'Ottavo distretto,

un antico quartiere rom. Il progetto di riqualificazione urbanistica

e di ingegneria sociale si è bloccato con la crisi economica

e ci sono dei lotti vuoti, dei buchi nel tessuto urbano. La

domanda alla base di Temporary 8th è stata: che

cosa ne fanno di questi buchi le persone che ci vivono? La modalità

era di farci portare da chi ci viveva nei luoghi, filmarli mentre

tutti noi stavamo dietro la camera. L'accento non è sull'inquadratura,

sull'immagine. Ci siamo resi conto che si rompeva la rottura

tra in campo e fuori campo. Le persone del luogo molto spesso

attraversavano l'inquadratura e irrompevano nel campo nella

foga dei loro racconti.»

E poi è stato il turno di Marsiglia.

«Il progetto era legato a Marsiglia capitale europea della

cultura 2013 e al festival Lieux Public. Il tema, comune

a tutte le grandi città europee, è quello del

ridisegno urbanistico, soprattutto del vecchio porto e del cosiddetto

waterfront. È un tema molto grande che coinvolge

la politica e l'economia. È come se le città si

assomigliassero sempre di più. Come per i musei con quel

discorso, che ormai si è esaurito, del museo come volano

per una città, la cultura come cultura di massa. E ora

le strutture sono care da mantenere... Non avevamo voglia di

fare un altro film su tutto questo. Ci siamo trovati in un quartiere

di resistenza popolare, Noailles, il quartiere del mercato,

una zona di immigrazione storica, dove le persone condividono

la povertà e la marginalità. È un luogo

di umanità molto forte perché la gente è

costretta a vivere in strada. Siamo stati tre settimane in un

bar diurno, il Mon Bar, frequentato da habitué. Una situazione

in cui tutti si conoscono, ma non sei amico di nessuno. Una

specie di porto di mare e allo stesso tempo di luogo di riconoscimento.

Il film si intitola La beauté c'est ta tete, ossia

“la bellezza è la tua testa“.»

Cosa sapevi dei Mutoid prima di iniziare questo progetto?

«Sapevo chi erano dagli anni novanta, da quando vivevo

a Bologna. Mi attraevano molto, ma allo stesso tempo ne avevo

un po' di paura per la loro estetica post apocalittica, alla

Mad Max e alla Waterworld. Avevo una specie di

timore reverenziale per delle persone molto radicali nel loro

modo di vivere e anche nell'estetica e nella produzione artistica.

Per me quella del cyber punk e del sopravvivere in una

preistoria post industriale è una stagione finita. Per

me quello di avere a che fare con i metalli e il fuoco dopo

l'Apocalisse è un'immaginazione che si è affievolita

perché il futuro che immaginavamo allora si è

rivelato un presente diverso. I Mutoid invece sono ancora molto

legati a quell'immaginario. E lo conservano come comunità.

Sono delle personalità singolari che a volte lavorano

insieme e altre volte no e che hanno fatto una scelta di vita

autodeterminata in cui trasformano luoghi non abitabili in luoghi

abitabili. Ora i Mutoid possono essere interpretati dal punto

di vista della sostenibilità, delle comunità autosufficienti

e hanno un aspetto molto interessante dal punto di vista della

connessione abitazione-territorio che elimina la parte di ingegneria,

ma in realtà vivono con molte meno strutture di quelle

che noi gli attribuiamo. Vivono davvero per i fatti loro, nonostante

siano cittadini di Santarcangelo e i loro figli frequentino

le scuole di Santarcangelo e siano perfettamente inseriti in

quel contesto romagnolo!»

Com'è stato il lavoro per Hometown. Mutonia?

«È stato molto lungo e complesso. I Mutoid sono

molto consapevoli della loro immagine e la proteggono. Una cosa

che mi riporta molto a delle riflessioni che facevamo negli

anni novanta: la tua persona e il tuo nome sono di tua proprietà

e sono un bene che tu decidi come utilizzare. Decidi la tua

identità a seconda del contesto. I Mutoid lo fanno in

maniera anticorporativa. Questo discorso che è stato

superato nel loro vivere comune mi ha ricordato anche quanto

abbiamo svenduto quest'idea. Ora siamo noi che buttiamo la nostra

vita e le nostre cose più intime in luoghi comuni e li

facciamo diventare appunto dei luoghi comuni. Pensa ai social

network. Hanno sbriciolato un patrimonio. Dei discorsi che

sono stati approfonditi in un periodo sono stati poi abbandonati,

per quanto non avessero ancora detto tutto quello che potevano

dire. E dunque i Mutoid sono stati l'occasione per poter riprendere

dei discorsi in cui io stessa mi ero impegnata, ma dei quali

mi ero dimenticata.»

Ad esempio?

«Voglio che il mio nome sia abbinato al mio viso oppure

no? Voglio essere identificata o no? O dei discorsi anche molto

semplici: cosa trasmetto ai miei figli? Voglio o non voglio

che vengano coinvolti nelle riprese del film? Domande anche

molto naturali tra generazioni diverse e nella relazione padri-figli:

cosa è stata la mia vita? Cosa è la tua? Un contesto

così particolare come quello dei Mutoid ti permette di

toccare delle cose che sono davvero quotidiane. Anche questioni

molto semplici: mia figlia ha 14 anni e vuole una stanza sua.

Come facciamo? La costruiamo con la motrice di quel camion e

la mettiamo su un albero? Ma poi? Per andare in bagno come farà?»

Com'è stato il rapporto con loro durante le riprese?

«Li abbiamo conosciuti uno per uno. E con ognuno si è

instaurata una relazione diversa. C'è chi vuole parlare

solo del lavoro, con alcuni siamo diventati amici davvero. Non

sono un collettivo coeso, non decidono le cose in assemblea.

A volte ci sono delle coincidenze di intenzioni, altre volte

ci sono dei lunghissimi bracci di ferro.»

E ora quali sono i vostri prossimi progetti?

«Vogliamo continuare a fare dei lavori attraverso l'oggetto

film. Siamo stati invitati da un altro festival del circuito

In Situ, ma faremo un lavoro diverso perché non c'è

nessuna città a Terschelling, un'isola di quattro mila

abitanti al nord dell'Olanda. Sarà un lavoro più

sulla percezione del territorio che sulla dimensione urbana.»

Steven Forti

|