|

psichiatria

Le porte chiuse

del reparto psichiatrico

intervista a Piero Cipriano di Laura Antonella Carli

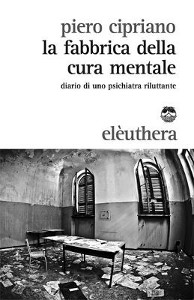

Nel 1978 la legge Basaglia metteva fine, in Italia, alla storia secolare e crudele dei manicomi. Trentacinque anni dopo uno psichiatra pubblica con Elèuthera un libro (La fabbrica della cura mentale) in cui fa i conti con quel che si è fatto e con quel che non si è voluto fare.

In sottofondo un auspicio e un impegno: chiudere davvero i manicomi si può.

Se il manicomio ricordava un

campo di concentramento, l'attuale Servizio Psichiatrico di

Diagnosi e Cura ricorda una fabbrica, con i suoi tecnici specializzati

(il personale) e le sue macchine biologiche guaste (i pazienti).

Con La fabbrica della cura mentale Piero Cipriano, psichiatra

e psicoterapeuta romano, ci catapulta nella realtà scomoda

dei reparti psichiatrici ospedalieri. A farci da guida è

una sorta di alter ego dell'autore, uno psichiatra come lui,

come lui basagliano convinto e come lui riluttante, in

bilico tra il compromesso e l'aperta ostilità nei confronti

di un'istituzione che ha tradito la propria missione e di colleghi

che alle parole preferiscono i farmaci. Il suo personaggio ricorda

un po' il medico di Fabrizio De André (o di Edgar

Lee Masters), quello che voleva “guarire i ciliegi”.

Si è avvicinato alla psichiatria per rendersi utile e

si ritrova e veder legare i malati. Già, perché

non tutti sanno che ancora oggi i matti si legano. In media

un paziente su dieci. Una cosa, ci avverte Cipriano, che negli

anni della specializzazione si guardano bene dal dirti.

A trentacinque anni dall'approvazione della legge 180, la celebre

legge Basaglia che ha decretato la fine dell'istituzione manicomiale,

questo libro, in bilico tra il saggio, il reportage e l'opera

romanzesca, ci dice chiaramente e senza mezze misure che il

manicomio non è mai stato abolito: “è un

mostro che si è trasformato, che è stato geneticamente

modificato” e che sopravvive attraverso le pratiche di

contenzione, l'ignavia dei suoi tecnici e il silenzio imbarazzato

che avvolge ancora oggi la malattia mentale. E pensare che Franco

Basaglia lo diceva già qualche decennio fa: “Aprire

l'Istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa

di fronte a “questo” malato...”.

Iniziamo dalla struttura del libro, che è sicuramente

particolare: non è un romanzo, non è un reportage,

non è un saggio: “ciò che hai narrato è

realmente accaduto, però niente è accaduto come

hai narrato”. Sotto la dicitura “diario di uno psichiatra

riluttante” il libro raccoglie contributi di natura diversa:

un racconto, appunti per un romanzo, capitoli dal carattere

più saggistico. Come ha preso forma il progetto di coesione?

«Io, tutto sommato, prediligo la forma narrativa alla

forma saggio. Ho pubblicato un romanzo breve e ne ho scritti

altri (che rimangono per ora nel cassetto), in cui ho sempre

cercato una forma stilisticamente ibrida, un po' quella del

romanzo saggio (Julian Barnes, per fare il primo esempio che

mi viene in mente, o Antonio Pascale, per restare in Italia).

In questo libro ho semplicemente montato dei pezzi scritti in

questi ultimi anni, pezzi scritti forse per sopravvivere a questo

mestiere, il cui tema dunque è la difficoltà di

uno psichiatra ottimista costretto a lavorare con psichiatri

pessimisti.

È anche questo il motivo per cui i registri narrativi

sono così diversi: auto-fiction, saggio, reportage, diario,

pamphlet, racconto.»

Le critiche principali che muovi al sistema psichiatrico

sono due, entrambe metodologiche: quello che tu chiami “furore

nosografico” – ovvero la mania diagnostica, l'ansia

di classificare, di dare un'etichetta al malato – e, naturalmente,

le pratiche di contenzione. Sono due facce della stessa medaglia?

«Direi di sì. Nei SPDC (Servizi Psichiatrici di

Diagnosi e Cura), i luoghi che in Italia sono dedicati a risolvere

la crisi psichiatrica, ormai prevale una vera e propria ossessione,

fissazione direi, per la diagnosi. Ormai, quasi sempre e dovunque,

i tecnici psichiatrici dimenticano che fondamentale è

occuparsi dei vissuti, della relazione, e dimenticano che la

legge 180 è figlia del pensiero di Franco Basaglia, che

suggerì di mettere tra parentesi la malattia mentale

(e quindi la diagnosi) per occuparsi del malato, e si accaniscono

nell'incasellamento nosografico di quell'esistenza. La diagnosi

in medicina è importante, non dico di no, essa significa

conoscere attraverso, ma in psichiatria dobbiamo aver chiaro

che la diagnosi è un mero costrutto semantico, grammaticale;

è onomastica (come diceva il mio relatore di tesi, Alberto

Gaston), giacché i disturbi cui gli americani dell'American

Psychiatric Association, redattori dei DSM (Manuale diagnostico

e statistico dei disturbi mentali), hanno dato un nome,

non possono definirsi malattie (sono privi dei correlati eziopatogenetici

e anatomopatologici che le malattie devono avere), per cui dovremmo

togliere enfasi al potere della diagnosi. Che chiamare schizofrenico

una persona, o bipolare o borderline, poi gli struttura davvero

quell'identità.

La diagnosi in psichiatria, dunque, è un modo brutale

per annullare una biografia con una semplice etichetta. Dopodiché

lo schizofrenico sarà uguale a tutti gli altri schizofrenici.

Incomprensibile e inguaribile come tutti gli schizofrenici.

E non ricordo chi ha affermato che la diagnosi sta alla sofferenza

come la burocrazia alla società.

Per cui la diagnosi psichiatrica credo, tutto sommato, che sia

una semplificazione, un'operazione riduzionistica con cui costringere

una storia in un nome. Un fallimento della iatreia della

psiche (l'arte di curare l'anima). Invece la contenzione,

cioè l'immobilizzazione di un corpo umano con cui lo

psichiatra non è capace di relazionarsi, è un

fallimento dieci, cento, mille volte più eclatante. Quello

è un fallimento non solo sul piano medico, ma sul piano

umano.»

Nel libro si batte meno su questo aspetto, ma emerge chiara

anche la critica foucaultiana al concetto stesso di detenzione,

alla “singolare pretesa” di rinchiudere per curare.

«Foucault scrive, nella sua Storia della follia,

che la psichiatria nasce, nell'epoca dei lumi e della borghesia,

con la sostituzione del concetto di norma a quello di legge.

In quest'epoca ha inizio la segregazione della devianza, dei

non normali, e precisamente nel 1676, scrive il filosofo francese,

quando un editto prescrisse di ospitare, nel Grand Hospital

General di Parigi, tutti i mentecatti, sfaccendati, delinquenti,

stravaganti, alcolizzati, eccetera. Ma, sempre Foucault, ci

ricorda che è Philippe Pinel, un secolo più tardi,

nel 1793, che separando i folli dai delinquenti inventa ufficialmente

il manicomio. E nel manicomio di Pinel la reclusione, e l'isolamento,

avevano senso per due ragioni. Innanzitutto per proteggere la

società dalla pericolosità intrinseca del folle.

E poi perché si pensava che a lasciare il folle nella

società (e nella famiglia) là dove la sua follia

si era generata, questa si confondeva, invece era preferibile

isolarla in un ambiente staccato dalla società e neutro:

il manicomio appunto.

Ebbene, se pensi che l'80% dei 320 moderni SPDC d'Italia

sono a porte chiuse, vuol dire che siamo ancora fermi là,

all'ideologia del manicomio ottocentesco.

E poi c'è un altro motivo che ancora giustifica questa

primitiva cura per mezzo della detenzione, tuttora in voga.

Nell'ottocento si considerava che la follia fosse dovuta a una

volontà sconvolta, pervertita, che perciò doveva

incontrare una volontà retta, quella del medico, ovviamente,

che mediante un processo di lotta, di dominio, avrebbe infine

prevalso sulla volontà malata dell'alienato.

Per cui il manicomio ottocentesco è sì un luogo

di osservazione, ma è anche un luogo di scontro, perché,

sostiene Foucault, è tutta una questione di potere, bisogna

dominare il pazzo, ammaestrarlo, raddrizzarlo, esercitare un'ortopedia

mentale, o un'ortofrenia. E se ci pensi, è ancora ferma

lì la psichiatria, per tornare alla tua domanda sul rapporto

tra diagnosi e contenzione. Bisogna sia etichettarlo, il folle,

ma pure ammaestrarlo.»

Durante la presentazione del tuo libro hai detto che sta

tornando il “fascino discreto del manicomio”. Secondo

te si rischiano passi indietro rispetto alla legge Basaglia?

E in cosa la 180 non è stata applicata a dovere?

«La legge 180 è una legge unica al mondo. Che secondo

me non deve essere né riformata né perfezionata

(anche perché i nostri attuali governi la riformerebbero

di sicuro in peggio), ma va applicata, perché dov'è

applicata funziona. È una legge unica al mondo perché

è la sola che elimina il concetto di pericolosità

quale criterio per ricoverare le persone con crisi psichiatrica

in ospedale. Ed è la sola che abolisce il manicomio.

Con questa legge, sostenne Franco Basaglia, abbiamo voluto violentare

la società, costringendola a riaccogliere la persona

folle nel suo tessuto, ostacolando il processo di espulsione

e di reclusione in manicomio. Però, dico io col senno

di oggi, la società, e la maggioranza dei tecnici psichiatrici,

evidentemente, non si è fatta violentare, e, per lo più,

sono riusciti a riprodurre le vecchie logiche e dinamiche manicomiali

(etichettamento diagnostico, terapia esclusivamente farmacologica,

contenzione al letto, porte chiuse, giro letti, eccetera), in

posti come i SPDC che pure erano stati pensati come alternativa

al manicomio (il fatto che fossero reparti piccoli, massimo

sedici posti, e fossero collocati come tutti gli altri reparti

nell'ospedale generale, per esempio). Quindi la risposta è

sì, il fascino discreto del manicomio è subdolamente

tornato. E seppure i manicomi non esistono più, la manicomialità

invece sì.»

E cosa mi dici del trattamento sanitario obbligatorio?

«Il TSO è il nervo scoperto della legge 180: obbligare

una persona con disturbo psichico alla cura. È l'atto

non libertario di questa legge libertaria; atto delicatissimo,

che avrebbe dovuto essere l'ultima ratio, invece ormai i TSO

vengono proposti e convalidati in maniera facile e stereotipata,

per non perdere tempo a negoziare.»

La figura del riluttante (che, immagino, è almeno

in parte autobiografica) incarna un po' il tuo punto di vista:

lo psichiatra di un reparto – quindi interno al meccanismo

– eppure insofferente, fortemente critico. A volte sembra

ostentare una sorta di superiorità sdegnosa nei confronti

dei suoi colleghi, eppure colpisce molto anche il suo senso

di impotenza. A un certo punto si autodefinisce una pedina “che

qualche volta slega e qualche volta sceglie di farsi i fatti

suoi”. Insomma, in un certo senso è un rivoluzionario,

ma è anche una figura tormentata, con qualche contraddizione.

«Il riluttante è un moderno Sisifo. Uno che, per

dirla con le parole di Albert Camus, sente di essere un eroe

tragico e assurdo, forse inutile, il cui lavoro gli sembra vano.

Non è certo un tecnico tradizionale, di questi tecnici

psichiatrici che pur si credono moderni, perché sono

cultori delle neuroscienze, dell'epigenetica, del neuro-imaging,

della psicofarmacologia, eppure amministrano con disciplina

e rigore piccoli SPDC bunker, con porte sempre chiuse, fasce

sempre pronte, e dosi generose di farmaci per qualunque crisi;

tecnici sostenuti nella loro azione dal pessimismo della ragione.

Lui, il riluttante (che sì, mi assomiglia), è

un tecnico che agisce invece spinto dall'ottimismo della volontà.

Per cui, se lavorasse coi suoi simili, sarebbe felice, un basagliano

soddisfatto. Lavorerebbe al meglio. Invece, lavorando all'interno

di un'equipe tradizionale, insieme a colleghi con cui si sente

accomunato solo dal salario, è un basagliano insoddisfatto,

un riluttante, insomma. Eppure, probabilmente, è soprattutto

in questo essere solo la sua rivolta. Essere l'elemento dissonante

in un'equipe tradizionale (per non dire manicomiale). Forse

non sarebbe così rivoluzionario se lavorasse a Trieste.»

Dicevamo che la critica ai tuoi colleghi psichiatri è

molto dura. In questo atteggiamento io ho letto anche una critica

al potere tout court. Dipingi queste figure di medici e infermieri

come detentori di un sapere incerto, che pure hanno un potere

enorme nei confronti di individui che possono legare o slegare

a piacimento, umiliare, sedare, mettere a tacere. Chi è

abituato a un potere di questo tipo, quando nella vita di tutti

i giorni se ne trova privato, deve provare una grande frustrazione...

«Infatti. I tecnici tradizionali, paradossalmente, ti

parrà strano, lavorano più degli altri. Sono degli

stacanovisti. Hanno, alcuni, centinaia di ore in più

del dovuto. Io mi sono dato questa spiegazione: perché

fuori sono infelici. La loro vita più appagante è

là dentro. Nei loro bunker si sentono dei piccoli generali.

E alla lunga dà alla testa tutto 'sto potere. Tu hai

mai pensato di avere il potere di legare un uomo, impunemente?

No? E invece, se ti fossi specializzata in psichiatria, in questi

luoghi potevi farlo. Uno ti scoccia, ti provoca, ti risponde

male, ti urla, ti sputa, e tu ordini agli infermieri, che magari

nemmeno sono d'accordo con te, di legarlo. Non lo devi nemmeno

fare tu, non ti devi neppure sporcare le mani, hai gli infermieri,

che si occupano del lavoro sporco della contenzione. E dove

ti capita, fuori da un posto così, la stessa possibilità?

Capisci che, abituati a tanto rispetto, ossequio e disciplina,

fuori, nel mondo civile, le ferie, il tempo libero, oppure la

vita in famiglia con figli viziati o mogli bisbetiche o mariti

strafottenti, diventano più difficili da sopportare.

Risulta strano, fuori, affrontare una discussione, o una lite,

senza quel potere a disposizione. Come dico nel libro, c'è

chi quando non è in servizio si sente veramente inerme,

disarmato. E non vede l'ora di tornare al lavoro. Nel suo piccolo

impero.»

Il libro è ricchissimo di riferimenti letterari

(il mio preferito è la ripresa dell'incipit di Anna

Karenina). La letteratura ha per te un ruolo di conforto?

Rappresenta una chiave di lettura e interpretazione?

«È vero tutto ciò che hai detto. Probabilmente

mi sono curato con la letteratura, e col cinema. Ho lenito spesso

la mia rabbia di psichiatra riluttante in questo modo. I turni

in SPDC, spesso funestati da scelte altrui non condivise, o

da un lavoro routinario e senza scopo, le notti in attesa dell'arrivo

di qualche paziente in pronto soccorso, li ho resi sopportabili

con la lettura o la visione di film. In effetti, non me n'ero

accorto che il libro avesse così tanti riferimenti letterari

(Anna Karenina, Il fondamentalista riluttante, Io cammino

in fila indiana, Bartebly lo scrivano, Pastorale americana,

2666, Il castello, Il dottor Semmelweis, Dedalus, Moby Dick,

Il mito di Sisifo, eccetera), me l'ha fatto notare, ieri,

prima dell'intervista con te, Maria Grazia Giannichedda, la

storica collaboratrice di Franco Basaglia, che mi ha detto proprio

questo: il riluttante si salva dal suo lavoro con la letteratura.»

Sei uno psichiatra prestato alla letteratura o un letterato

prestato alla psichiatra?

«Disse Basaglia, nelle sue straordinarie Conferenze

brasiliane (a proposito, chiunque volesse avvicinarsi al

pensiero di Basaglia dovrebbe leggerle), che al mondo si è

o inventori o narratori. Dove i narratori raccontano le invenzioni

o le scoperte dei primi. E disse che forse sono importanti entrambi.

E disse pure che non dobbiamo essere così nichilisti

da pensare di poter scrivere solo bei libri. Io credo che alludesse

anche agli antipsichiatri (i Laing, i Cooper, i Szasz), che

nonostante i bellissimi libri che hanno scritto non hanno inciso

minimamente rispetto alle pratiche manicomiali dei loro paesi.

Per cui io, nel mio piccolo, vorrei provare a essere l'uno e

l'altro. Continuare a scrivere, però restando in questi

piccoli reparti, per provare ad aprirli, a liberarli.»

Nel libro hai deciso di inserire un capitolo dedicato

a Franco Mastrogiovanni, il maestro anarchico morto nel reparto

di psichiatria dell'Ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Sicuramente una vicenda emblematica e agghiacciante, che tu

scegli di raccontare in maniera molto narrativa, con un forte

coinvolgimento emotivo. Come mai era importante dare spazio

a questo personaggio, affidandogli addirittura la conclusione?

«Franco Mastrogiovanni è una figura simbolica,

per diversi motivi. Ancor di più per chi, come me, ha

una formazione anarchica. Gli anarchici, per quel socialista

reazionario che era Cesare Lombroso, erano dei degenerati, al

pari dei folli e dei delinquenti. Franco Mastrogiovanni, suo

malgrado, è queste tre cose insieme: anarchico, delinquente

e folle. Cioè il degenerato perfetto, secondo Lombroso.

Franco Mastrogiovanni ha subito un TSO, probabilmente ingiusto,

davvero persecutorio, che ha rappresentato l'ultimo anello di

una catena persecutoria che subiva già da molti anni;

egli, all'inizio, proprio in quanto anarchico, è stato

letteralmente esasperato dalle forze dell'ordine e dalla giustizia,

dopo è stato sottoposto a un TSO brutale anche per come

si svolge (e io lo descrivo), e infine è stato legato,

senza alcun motivo (o meglio, non c'è mai un motivo per

legare, ma nel suo caso non c'erano neppure i motivi che solitamente

vengono addotti: non era agitato, né aggressivo, né

violento). Della morte di Franco Mastrogiovanni, se oggi ne

stiamo a parlare, è soltanto perché, in quel reparto,

erano presenti le telecamere a circuito chiuso che hanno registrato

gli ultimi quatto giorni di vita che lui ha trascorso legato

al letto, la sua agonia, l'ignavia degli operatori, il suo permanere

tranquillo e comunque legato. Molti pazienti, come il maestro

di Vallo della Lucania, muoiono legati al letto, perché

l'immobilizzazione protratta determina la formazione di trombi

ed embolie fatali, ma di solito non lo si viene a sapere che

il paziente, nel momento della morte, era legato. Perché,

spesso, non c'è proprio traccia scritta della contenzione.

E non ci sono le telecamere a documentarlo.

Io spero che il sacrificio di Franco Mastrogiovanni non sia

stato vano, e mi auguro che anche grazie a lui, e alla condanna

inflitta ai medici di quel reparto, si possa arrivare ad avere

una legge che preveda il reato di tortura e che includa nella

tortura il legare le persone a un letto d'ospedale, e una legge

che renda la contenzione illegale, come illegale è, in

Italia, il manicomio.»

È importante, credo, sottolineare una cosa: le

critiche che tu muovi al sistema psichiatrico non sono puramente

distruttive, esistono degli esempi virtuosi che citi, come Trieste

o Merano. È possibile fare altrimenti.

«Sì, è possibile. Disse Basaglia (perdonami

se lo nomino un po' troppo spesso, ma è un faro, una

bussola, altrimenti mi perderei in questo mondo strano e fuori

legge che spesso è la psichiatria), nelle conferenze

che tenne in Brasile dopo l'approvazione della legge 180: abbiamo

dimostrato che l'impossibile può diventare possibile.

Prima era impossibile pensare all'abolizione del manicomio,

eppure ci siamo riusciti. Per cui si può fare. A Trieste,

dagli anni '70, le fasce le hanno buttate, l'arma che uccide

loro non ce l'hanno, fanno in un altro modo. E non solo a Trieste,

ma anche in altre realtà italiane, Mantova, Merano, Trento,

eccetera. Quindi la mia non è utopia. Si può fare.

È dimostrato che si può fare. E allora facciamolo.»

Laura Antonella Carli

|