Ascoltando Fabrizio ad Algeri

Intervista a Amara Lakhou di Renzo Sabatini

Amara Lakhous è uno scrittore algerino che vive in Italia.

Da anni si occupa di migrazione in qualità di narratore, antropologo e reporter.

Secondo lui bisognerebbe ascoltare De André in Oriente come in Occidente.

Perché affronta tematiche universali e perché è un antidoto contro l'intolleranza.

Amara Lakhous: algerino ma vivi a Roma dal 1995. Laureato

in filosofia ad Algeri e in antropologia culturale a Roma. Come

giornalista hai lavorato sia per la radio nazionale algerina

che per varie radio italiane. In Italia ha già pubblicato

due libri1.

Insomma, una vita a cavallo di due culture, una vita da migrante,

come quella di tanti che in questo momento ci stanno ascoltando.

Parlaci un po' di te: chi è Amara Lakhous?

Io sono un viaggiatore. Vivo in Italia da circa tredici anni

e sono, per così dire, alla scoperta dell'Italia del

futuro. Oggi qui in Italia ci sono tantissime comunità

di immigrati e qui ho conosciuto albanesi, bengalesi, senegalesi

e tanti altri. Quindi oggi, in Italia, c'è questa grande

opportunità di conoscere il mondo intero in un solo paese.

Io faccio parte di questa bellissima, straordinaria esperienza.

Quindi tu hai scelto l'Italia per questa sua particolare

situazione storica?

Non esattamente. Sono venuto in Italia alla fine del 1995 perché

in Algeria, in quel periodo c'era il terrorismo e come tanti

altri intellettuali ho avuto problemi, minacce. Quando sono

arrivato in Italia posso dire di aver ricominciato a vivere,

dopo un'esperienza molto dura, molto difficile. È stato

un po' il destino a farmi ritrovare qui, perché in quel

periodo era molto difficile uscire dall'Algeria, ma ho avuto

la grande fortuna di avere un amico italiano, al quale ho dedicato

il mio primo romanzo italiano2.

Sto parlando di Roberto De Angelis3,

un antropologo e grande studioso dell'emigrazione in questo

paese. Lui mi ha aiutato, mi ha mandato un invito con il quale

sono riuscito a uscire dall'Algeria ed è così

che sono arrivato in Italia. Avrei subito potuto scegliere di

andare in Francia, come hanno fatto tanti altri, perché

parlo il francese e l'Algeria ha rapporti importanti con la

Francia. Ma ho preferito rimanere qui. Mi sono detto che quella

dell'Italia sarebbe stata per me un'esperienza nuova mentre

in Francia ci sono già un milione di algerini e quindi

sarebbe stato come vivere in Algeria. Io avevo bisogno di conoscere

una nuova realtà, una nuova lingua, una nuova cultura.

Oggi so che ho fatto molto bene, è stata una decisione

molto saggia.

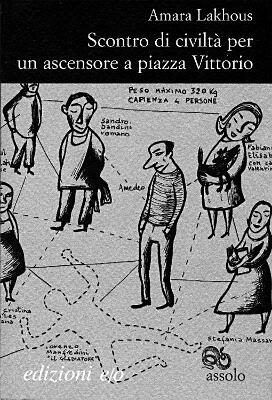

Hai menzionato il tuo libro che, in Italia, è stato

pubblicato col titolo: Scontro di civiltà

per un ascensore a piazza Vittorio, ma in Algeria

è invece uscito col titolo: Come farti allattare

dalla lupa senza che ti morda. Tu sei riuscito a farti

allattare oppure la lupa ti ha morso?

È una questione aperta! Finora mi è andata molto

bene. Perché io qui mi trovo molto bene, Roma è

la mia città. Quando parto, addirittura quando vado ad

Algeri, ho una grande nostalgia di questa città. Amo

questa gente, amo la lingua, l'italiano. Per cui sono in realtà

davvero felice. Direi che la lupa non mi ha morso, mi ha solo

abbracciato.

Meno male! Il tuo libro è una sorta di giallo psicologico

che qualcuno ha paragonato al Pasticciaccio

di Gadda. La critica, mi pare di capire, lo ha accolto molto

positivamente. Con il pubblico invece com'è andata? Che

tipo di italiano legge il tuo libro?

L'accoglienza è stata straordinaria. Io vado molto spesso

nelle scuole in giro per l'Italia a parlare con i ragazzi, ho

fatto vari incontri, ricevo delle mail da persone di diverse

età. Insomma, mi sembra che questo libro abbia toccato

un po' tutti. Proprio in questi giorni è uscita la nona

ristampa a due anni dalla prima, quindi il libro continua a

interessare e questa per me è una grande soddisfazione.

La cosa curiosa è che adesso è uscita l'edizione

francese e sotto questa veste è tornato in Algeria. Quindi

l'ho scritto in arabo, l'ho riscritto in italiano, è

stato tradotto in francese dall'italiano e adesso è ritornato

nel mio paese dopo aver fatto questo giro, in cui l'italiano

ha finito per essere la mediazione fra le diverse lingue. Di

questo sono veramente felice. Presto uscirà negli Stati

Uniti e in Olanda anche un film in inglese tratto dal mio libro4.

Sono davvero contento.

E l'Australia?

Magari, mi piacerebbe molto arrivare anche lì. Mi interessa

molto perché è un paese di grandi migrazioni.

Io considero l'immigrazione un fatto molto positivo, anzi straordinario.

Ho avuto la fortuna di conoscere gli immigrati italiani in altri

paesi e conoscere la comunità italiana in Australia sarebbe

una bellissima esperienza5.

Tu ti sei occupato di immigrazione come mediatore culturale

e come studioso ti sei occupato della questione della prima

generazione di immigrati islamici in Italia. Questa tua esperienza

di vita la ritroviamo anche nelle pagine del libro?

Non c'è dubbio. Anzi, è proprio una cosa che rivendico.

Il libro è frutto della mia esperienza, della ricerca,

dello studio. È proprio grazie alle esperienze che ho

fatto qui a Roma che ho scritto questo libro. La mia scrittura

è sempre frutto di una ricerca e questo mi permette anche

di dare chiavi di lettura. L'Italia sta diventando un paese

di immigrazione e questo è un cambiamento epocale che

avviene nel giro di pochi anni e quindi servono strumenti per

analizzare e capire questa realtà e anche per poter proporre

delle soluzioni perché questi cambiamenti certamente

portano cose molto positive, però ci sono anche degli

aspetti negativi, che sono tipici e che accompagnano sempre

l'immigrazione. L'immigrazione ha un risvolto molto positivo

anche in termini di sviluppo attraverso le rimesse degli immigrati.

Basti pensare ai bengalesi, pakistani e marocchini che mandano

molti soldi nei paesi d'origine, producendo ricchezza e sviluppo.

Però c'è il risvolto negativo della criminalità

e della marginalizzazione. Questi problemi vanno affrontati.

|

| Amara Lakhous |

Un processo aperto

Nel tuo romanzo c'è una galleria di personaggi,

sia italiani che stranieri. Ognuno espone la sua verità

su un delitto che è stato commesso e così vengono

fuori tante sfaccettature, tante versioni, però sembra

sempre che la verità, nel suo senso più profondo,

sfugga. Accanto alla questione della verità, che ha sempre

molte facce, mi è sembrato di vedere fortissimo il tema

dell'identità, che ciascuno dei personaggi sembra quasi

cercare come negazione dell'identità dell'altro. La tua

è un'indagine sulla verità, sull'identità

o sulla condizione del migrante?

La mia indagine riguarda tutti e tre questi aspetti. Il mio

è un romanzo che ha tanti piani di lettura. Certamente

il discorso della verità è molto presente, perché

io ritengo che la verità sia un mosaico. Non basta un

pezzetto per capire il tutto, quindi abbiamo bisogno di più

verità. Questo mi consente di mettere in discussione

i vari estremismi, perché gli estremismi rivendicano

il monopolio della verità mentre io sono per la pluralità

religiosa, culturale, politica: questa secondo me è la

sostanza della democrazia. Poi c'è il discorso dell'identità

che è veramente di grande attualità. Molto spesso

c'è una banalizzazione del concetto, quando l'identità

viene presentata come una ricetta gastronomica, come una cosa

chiusa e statica. Io, basandomi sulla mia esperienza personale,

di osservatore privilegiato (perché gli strumenti di

studio che ho acquisito mi rendono privilegiato), ritengo che

l'identità sia invece un processo aperto, influenzato

costantemente da nuove esperienze. Questo ci dà la possibilità

di studiare, approfondire, analizzare la realtà italiana

odierna. Io, anche se non ho la cittadinanza italiana, mi considero

italiano, o almeno in parte italiano. Per forza! Parlo, penso,

amo, leggo in italiano; mangio all'italiana e frequento italiani.

In questa mia vita attuale c'è ben poco di algerino,

tanto che quando torno in Algeria mi sento un po' ospite, un

po' straniero, mentre qui in Italia mi sento a casa. Questo

è il destino del mio essere ma questo vale anche per

gli altri immigrati. Chi viaggia acquisisce elementi nuovi e,

per forza di cose, deve rinunciare ad alcuni elementi della

sua cultura di origine. I vostri ascoltatori, gli immigrati

italiani in Australia, certamente capiscono molto bene cosa

intendo dire.

Colpiscono molto i personaggi italiani del tuo libro,

tutti così diversi fra loro, colti soprattutto nei loro

aspetti regionali, nei campanilismi esasperati. Sembra che tu

gli italiani li abbia studiati a fondo, a differenza di altri

scrittori che a volte ci identificano sulla base di stereotipi

un po' tristi e scontati, che generalmente ci infastidiscono6.

Tu come li vedi gli italiani? Pensi che esistano, oppure esistono

più che altro i romani, i milanesi, i napoletani... tutti

diversi e a volte anche ostili fra loro?

In generale io considero sempre la diversità come una

risorsa, non come una minaccia. Anche perché se ci assomigliassimo

tutti sarebbe una noia! Certo, la diversità comporta

dei rischi, come per tutte le cose della vita bisogna anche

assumersi delle responsabilità, le cose vanno gestite,

non vanno lasciate al caso. Per cui io questa diversità

italiana la considero una grande ricchezza e proprio in questo

senso vivere in Italia è una grande opportunità,

perché è un paese molto ricco sul piano culturale.

Il fatto che ogni paesino abbia le proprie tradizioni, la propria

gastronomia, la propria lingua, anche la propria arte, per me

rappresenta una ricchezza straordinaria.

Ahmed, il protagonista principale del tuo libro, un algerino

che tutti credono italiano, riflette su certi atteggiamenti

di intolleranza subiti nella storia dagli immigrati italiani,

che sono poi gli stessi atteggiamenti che oggi molto spesso

subiscono gli stranieri immigrati in Italia. Il tuo protagonista

conclude con questa considerazione un po' amara: “Gli

italiani non hanno imparato nulla dalla loro storia”.

Credi che sia una caratteristica propria degli italiani o qualcosa

di più generale? In fondo anche i personaggi non italiani

del tuo libro hanno tutti qualche pregiudizio. Ad esempio c'è

il bengalese Iqbal che odia i pakistani.

Ritengo che la questione dell'amnesia sia un problema grandissimo.

Perché se uno non fa pace con se stesso, se non elabora

la sua memoria, diventa difficile stabilire rapporti sereni

con gli altri. Purtroppo oggi in Italia c'è questa amnesia:

si tende a dimenticare che nel corso di un secolo venticinque

milioni di italiani hanno lasciato questo paese. Ma si tende

anche a dimenticare l'emigrazione dal meridione, che è

un fatto molto recente. Ci si dimentica che ancora negli anni

sessanta e settanta si potevano trovare dei luoghi con il cartello:

“Non si affitta a meridionali”. Gli stessi identici

annunci li troviamo oggi, diretti agli stranieri extracomunitari.

In Italia ci sono difficoltà enormi per elaborare questo

passato. L'Italia rispetto ad altri paesi europei avrebbe questo

grande vantaggio, perché è l'unico paese che ha

vissuto sulla propria pelle cosa significa emigrazione ma, purtroppo,

questa esperienza non è stata ancora valorizzata e uno

degli obiettivi di noi scrittori emigrati è proprio questo:

cercare di fare questo lavoro sulla memoria. Se non lo fanno

gli italiani, allora dobbiamo farlo noi.

Recentemente ho preso parte ai lavori della Commissione Affari

Costituzionali del Parlamento, che sta svolgendo un'indagine

sul tema della sicurezza. Io e altri intellettuali siamo stati

invitati, dopo mesi di lavori, per portare il nostro contributo.

Il mio intervento si è concentrato sulla concezione della

sicurezza in collegamento con la questione dell'immigrazione.

Ho fatto riferimento al tragico caso della signora Reggiani7,

uccisa da un immigrato rom qui a Roma, che ha dato luogo a una

vera e propria caccia alle streghe, con dibattiti televisivi

sulla delinquenza degli immigrati, per cui gli immigrati non

diventano ma nascono delinquenti, per cui tutti i rom sono delinquenti.

In quell'occasione ho recuperato un fatto di cronaca che risale

al 1896, un fatto accaduto in Tunisia, durante la colonizzazione

francese. In quel caso una giovane francese venne uccisa da

un pescatore siciliano e all'indomani dell'omicidio si scatenò

una campagna contro tutti gli italiani. Ecco che ci troviamo

di fronte allo stesso meccanismo: un uomo commette un reato

e invece di essere punito lui solo viene condannata tutta la

comunità cui appartiene. Si tratta di un fatto estremamente

negativo e grave, perché la civiltà ci insegna

che la responsabilità è sempre individuale e non

può mai essere collettiva.

|

| La copertina dell'edizione italiana

del libro di Amara Lakhous |

Dal particolare all'universale

I tuoi personaggi, spesso trascinati dagli eventi, un

po' inconsapevoli e un po' incolpevoli, ricordano da vicino

i personaggi delle canzoni di De André, specie quelli

della Città vecchia, che: “Se

non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo”.

Difatti tu De André lo hai citato più volte nel

tuo libro. Come mai a uno scrittore algerino viene in mente,

nel suo primo romanzo noir in italiano, di citare proprio il

cantautore genovese?

Definire Fabrizio De André come un cantante lo trovo

riduttivo. Per me è un grande poeta che ha cantato la

libertà e mi trovo molto d'accordo con lui rispetto alle

tematiche su cui insiste, sul suo cantare gli emarginati, i

ribelli. Poi c'è tutto il lavoro che ha fatto sugli idiomi

locali, che mi interessa molto perché la lingua è

un contenitore importantissimo di creatività. In fondo

è la stessa cosa che ho cercato di fare io nel mio romanzo,

lavorando su tre idiomi, napoletano, romanesco e milanese.

Per questa trasmissione mi è capitato di intervistare

un albanese che ha avuto guai con la giustizia italiana e che

ne è uscito anche grazie alle canzoni di De André8.

Lui ci raccontava che De André può benissimo essere

ascoltato da un albanese perché i suoi temi e i suoi

personaggi sono universali. Condividi questo punto di vista?

La poetica di De André può essere apprezzata anche

nel Maghreb?

Non ho dubbi in merito perché la grande arte consiste

proprio in questo: nasce in un ambito locale ma diventa universale.

Come nel caso di Fabrizio De André. Le sue canzoni affrontano

temi che hanno a che vedere con l'umanità, hanno il carattere

dell'universalità. Per cui non mi stupisce questo miracolo

di De André con il ragazzo albanese.

Ma anche se affronta tematiche universali non potrebbe

essere che lo faccia da un punto di vista troppo locale? Non

potrebbe essere “troppo italiano”, oppure “troppo

occidentale”, per essere apprezzato pienamente da culture

molto diverse?

No, Fabrizio De André era un grande artista e i grandi

artisti superano i confini della propria cultura. L'etichetta

nazionale diventa riduttiva. Noi diciamo che era italiano solo

per semplificare. Però in realtà appartiene al

mondo. Oppure potremmo dire che appartiene a tutti quelli che

lo ascoltano e che lo amano, a prescindere dalla cultura. Questa

in fondo è l'arte, detto in termini semplici.

Si usa dire che De André ha restituito dignità

alle prostitute, ai drogati e così via. Secondo Stefano

Benni le canzoni di De André sono un antidoto contro

ogni genere di intolleranza. Tu pensi di poter condividere questo

pensiero?

Certamente. Oggi purtroppo una parte dell'immigrazione in Italia

è legata alla prostituzione. Se cammini a Roma la sera

lungo la via Salaria o lungo la via Cristoforo Colombo, vedi

ragazze giovanissime, spesso minorenni, svestite, al freddo,

costrette a prostituirsi. De André aveva già da

molto tempo annunciato la sua solidarietà. Come anche

io sono solidale con queste ragazze che sono costrette a subire

la prostituzione e sono solidale con tutti coloro che subiscono

un'ingiustizia.

De André era molto interessato alla cultura e alla

musica dell'altra sponda del Mediterraneo e fece alcuni viaggi

nel Maghreb per approfondire alcuni aspetti. Nel disco Crêuza

de mä, cantato in un genovese antico, sostiene

di utilizzare una lingua “figlia dell'Islam”, perché

contiene migliaia di vocaboli di origine araba. Nell'ultima

tournée, presentando i pezzi della Buona novella, parlava

del rispetto con cui l'Islam guarda a Gesù, in opposizione

al disprezzo con cui i cattolici spesso guardano al profeta

dell'Islam. Tu come vedi questi atteggiamenti, in questi tempi

in cui si parla sempre di contrapposizione netta fra Occidente

e Islam?

Quello di De André è un punto di vista, una lettura

della realtà estremamente originale che si pone anche

decisamente controcorrente. Per me quindi De André, quando

dice queste cose e quando canta certe cose, diviene come un

ponte fra le culture, un ponte che noi dobbiamo assolutamente

rivendicare. Sarebbe bello farlo conoscere anche nel mondo arabo.

Perché noi sappiamo che molto spesso oggi si parla di

scontro di civiltà, di incompatibilità fra le

due sponde del Mediterraneo, tra due mondi opposti, tra Islam

e Occidente. De André invece è un testimone straordinario

che ci ricorda che i punti in comune ci sono, c'è una

storia comune. Certo, c'è la diversità, ma la

diversità è una ricchezza e la ricerca di De André

sul piano musicale e artistico lo dimostra ed è una grande

lezione.

Insomma sarebbe potuto diventare una specie di ambasciatore

del dialogo fra Islam e Italia?

Lo è. Lo dobbiamo solo promuovere. Invece di concentrarci

sulle divergenze, sui problemi, dovremmo concentrarci su quello

che ci accomuna. De André è un esempio e sarebbe

bello farlo conoscere nel mondo arabo, organizzare degli incontri,

tradurre i suoi testi. Questo sarebbe molto importante.

Ecco, supponiamo che tu ti trovassi un giorno a tradurre

De André in arabo per un cantante algerino: quali canzoni

si adatterebbero meglio? Pensi che servirebbe una traduzione

letterale oppure ci sarebbe bisogno di utilizzare parole diverse

per esprimere gli stessi concetti nella tua cultura?

Certamente non sarebbe facile tradurre quelle canzoni, anche

perché sono testi complessi, che hanno alla base tutta

una serie di esperienze, di ricerche. Comunque io punterei molto

sulle canzoni che affrontano tematiche universali. Quelle canzoni

che affrontano temi che, quando le ascolti, non puoi fare a

meno di dire: “Mi riguardano”. La vita, la morte,

il dolore... ma anche le canzoni in cui si parla di prostitute,

perché anche la prostituzione è un tema universale.

Libera circolazione

In appunti personali che sono stati pubblicati postumi,

De André ha scritto: “l'aspetto più inumano

della nostra società è che gli uomini valgono

meno delle monete. Il mercato del denaro è libero, gli

uomini invece no: prima di presentarsi ai punti di imbarco devono

attraversare oceani di carte bollate. Ma chi produce questa

ricchezza? Gli uomini! Che però si dividono in due categorie:

quelli che approfittano del denaro e quelli che devono restare

fermi e controllati”. Mi sembra che in questa considerazione

si esprima molta vicinanza ai problemi degli immigrati, di cui

si parlava prima. Ancora oggi molti lavoratori stranieri sono

costretti a restare irregolari perché non hanno potuto

fare le carte bollate di cui parla De André. Che ne pensi?

È una bellissima constatazione e poi io ci sono passato...

Sono molto d'accordo con lui e mi rammarico del fatto che queste

cose che ha detto De André purtroppo non trovano spazio

nei media e che quindi si tenda a dimenticarle. In realtà

questa frase è una fotografia esatta della realtà

odierna in cui gli uomini sono trattati esattamente così

e il denaro purtroppo, molto spesso, vale assai più di

un uomo.

Nel tuo libro il protagonista, Ahmed, cita un verso di

De André tratto dal Cantico dei drogati:

“Come potrò dire a mia madre che ho paura”.

Perché hai scelto proprio questo verso? Ti serviva in

quella particolare costruzione narrativa oppure è perché

è un verso che ti è caro?

Sono vere entrambe le cose. Perché in questo verso c'è

il rapporto con la madre e c'è la paura. E molto spesso

la madre è un rifugio dalle nostre paure. È un

verso stupendo, veramente stupendo.

Ma in definitiva qual è la canzone che preferisci

di De André?

C'è solo l'imbarazzo della scelta. Se proprio devo dare

una indicazione di preferenza direi La guerra di Piero.

Proviamo a fare un po' di fantagiornalismo. Lo scrittore

Lakhous vince un premio letterario e alla premiazione si trova

seduto proprio a fianco di De André che è venuto

ad assistere. Lui ovviamente si è letto il tuo libro

e ti fa i complimenti. Tu che cosa gli rispondi?

L'unica parola che gli direi è: grazie. E poi mi piacerebbe

ascoltarlo.

Ahmed detto Amedeo, ovvero l'algerino che tutti scambiano

per italiano, quanto ti somiglia?

Be', un poco mi somiglia, ci sono dei punti in comune. Però

non è un personaggio autobiografico. Il romanzo resta

comunque un incontro tra realtà e finzione e c'è

molta immaginazione.

C'è invece un personaggio di De André nel

quale ti potresti in qualche modo riconoscere?

Prima accennavo alla Guerra di Piero. Il rapporto con

un personaggio può essere di identificazione, di immedesimazione;

ma può essere anche un rapporto di rifiuto, nel senso

che certi personaggi è meglio evitarli. Io condivido

lo spirito pacifista di quella canzone.

Il tuo libro ha qualcosa a che vedere con l'Orchestra

di piazza Vittorio9?

Non esattamente, ma conosco bene l'orchestra, sono persone che

stimo molto. Diciamo che l'Orchestra di piazza Vittorio ha qualcosa

in comune con il mio romanzo nel senso che sia il romanzo che

l'orchestra sono espressioni di un'Italia nuova, che cambia;

un'Italia positiva. Il romanzo è ambientato a piazza

Vittorio, cuore di un quartiere di Roma, a cinque minuti dalla

stazione Termini. È un quartiere che rappresenta il futuro

nel senso che in quel quartiere ci troviamo di fronte ai due

grandi possibili scenari del futuro dell'Italia. Il primo scenario

è quello rappresentato dall'Orchestra di piazza Vittorio,

dove musicisti italiani e stranieri si mettono assieme e valorizzano

la diversità attraverso la musica, l'arte, la cultura.

Il secondo scenario rappresenta l'Italia dei ghetti, l'Italia

fatta di immigrati che a distanza di cinque o sei anni dal loro

arrivo ancora non parlano l'italiano; dove ci sono i negozi

cinesi con le scritte solo in cinese, che vendono prodotti cinesi

solo ai cinesi. Questa è piazza Vittorio. È una

piazza che rappresenta entrambi gli scenari. Sono due strade

e noi dobbiamo sceglierne una. Io credo che si debba scegliere

la strada aperta dall'Orchestra di piazza Vittorio.

Renzo Sabatini

Note

- La lista dei libri pubblicati da Lakhous si è allungata.

Si consiglia una visita al sito www.amaralakhous.com oppure,

meglio, in libreria.

- Scontro di civiltà per un ascensore a piazza Vittorio.

Edizioni e/o, 2006.

- Antropologo, insegna sociologia urbana e metodi di osservazione

etnografica all'università di Roma La Sapienza. Sin dagli

anni '70 ha svolto ricerche sul campo in ambito urbano, sulle

migrazioni, sulle controculture, sugli insediamenti di autocostruzione

e altre forme di ghetti abitati da migranti, rom e sinti.

- Nel 2010 è uscito un film anche in Italia, con la regia

di Isotta Toso.

- Il progetto di far arrivare Lakhous in Australia come esponente

della nuova letteratura italiana “migrante” è

nato subito dopo questa intervista. Lo scrittore è stato

in seguito invitato in questa veste all'importante festival

degli scrittori di Sydney (Sydney Writers Festival) nel 2011.

Nel 2012 ha partecipato a una serie di conferenze organizzate

dagli istituti italiani di cultura in Australia.

- Nel mondo anglosassone è diffusa una letteratura da

viaggio di questo genere. Pensavo qui al libro The World

From Italy (Harper Collins, 2001) di George Negus, giornalista

e presentatore televisivo australiano molto famoso e apprezzato.

Lui, come giornalista, è decisamente in gamba, ma il

libro, frutto di un anno sabbatico trascorso in Toscana, è

un superficiale e irritante elenco di stereotipi.

- L'episodio è del novembre 2007.

- Vedi “A”

n. 377, febbraio 2013.

- L'orchestra è nata nel 2002 da un progetto sostenuto

da artisti, intellettuali e operatori culturali che hanno

voluto valorizzare il carattere multietnico assunto negli

anni dal rione Esquilino nel cuore di Roma, in contrasto con

chi voleva creare allarme sociale attorno al fenomeno migratorio

che stava cambiando il volto del quartiere. L'orchestra, oggi

composta da 18 musicisti di 10 paesi diversi, tutti residenti

all'Esquilino, è molto conosciuta e apprezzata anche

all'estero. Per maggiori informazioni si può consultare

il sito: www.orchestrapiazzavittorio.it.

(intervista realizzata via telefono nel febbraio 2008. Registrata

presso gli studi di Rete Italia – Melbourne. Andata in

onda nell'ambito della trasmissione radiofonica settimanale:

“In direzione ostinata e contraria”, dedicata ai

personaggi delle canzoni di Fabrizio De André).

| In

direzione ostinata e contraria

Con

questa intervista, prosegue la pubblicazione su “A”

di una parte significativa delle 27 interviste radiofoniche

realizzate da Renzo Sabatini e andate

in onda in Australia nel programma “In direzione

ostinata e contraria” sulle frequenze di Rete Italia

fra il maggio 2007 e l’agosto 2008. In tutto si

è trattato di sessanta puntate (ciascuna della

durata di circa quaranta minuti, per un totale di quasi

40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono state

trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte le canzoni

di Fabrizio De André. Si tratta dunque della più

lunga e dettagliata serie radiofonica mai dedicata al

cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012)); Paolo

Solari (“A” 376, dicembre-gennaio 2012-2013);

Gianni Mungiello,

Armando Xifai, Alfredo Franchini (“A”

377, febbraio 2013); Giulio

Marcon e Gianni Novelli (“A” 378, marzo

2013); Sandro

Fresi e Paola Giua (“A” 379, aprile 2013);

Luca Nulchis

(“A” 380, maggio 2013); don

Andrea Gallo (“A“ 381, giugno 2013; Paolo

Finzi (“A” 382, estate 2013); Gabriella

Gagliardo (“A” 383, ottobre 2013).

la redazione di “A” |

|