|

donne

Tra deformazione ed eliminazione

di Francesca Cuccarese e di Milena Scioscia

Dall'immagine deformata e stravolta delle donne in tv e nei media in generale, all'escalation di violenza che termina col femminicidio, punta dell'iceberg di episodi sommersi e, il più delle volte, ignorati.

Intervengono in queste pagine Francesca, impegnata nel Centro Antiviolenza La Nara (Prato) e Milena, operatrice del Centro Antiviolenza Frida Kahlo

(San Miniato - Pi).

donne e media

Una televisione del genere...

di Francesca Cuccarese

La discriminazione di genere

ha carattere pressoché universale, non ha confini né

tempo; è un fenomeno globale, interessa la maggior parte

dei paesi del mondo, nei quali si manifesta come fenomeno complesso,

eterogeneo e trasversale. Come scrive Maria Clara Donato sulla

rivista Genesis “le donne ne sono investite in maniera

differenziata, a seconda di come il loro essere genere femminile

si intreccia con le appartenenze etniche, culturali, di classe

o con la pura casualità del luogo in cui capita di nascere

e vivere”. E se è vero che in occidente le donne

sono riuscite nel tempo a conquistare spazi di autodeterminazione

e libertà, il cammino verso una reale e concreta parità

di trattamento e dignità è ancora lungo e tortuoso.

In molti paesi occidentali infatti, le forme della discriminazione

sono apparentemente meno nette, visibili, materiali, rispetto

ad altre parti del mondo, ma ciò non rende immuni le

donne da trattamenti ingiusti, prevaricatori e violenti. La

discriminazione si fa più insidiosa, velata, velenosa,

annidandosi e sviluppandosi in seno alla società, con

devastanti conseguenze sia a livello individuale che collettivo.

Veicolata da prassi istituzionali, corroborata da attitudini

irresponsabili della classe politica, entra con prepotenza nel

quotidiano mediante la grande macchina massmediatica, che enfatizza

stereotipi e pregiudizi, innescando un circolo vizioso di legittimazione

della discriminazione in cui cambiano i mezzi ma non i fini.

|

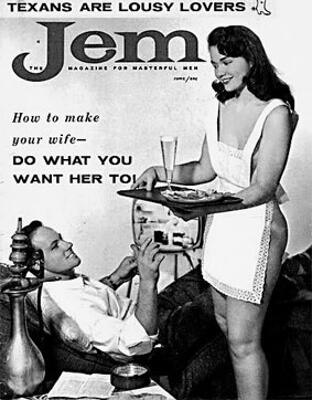

| Anni 50 . In questo annuncio per Chase & Sandborn caffè

un uomo punisce così la moglie

che non gli ha comprato

quel caffe |

Basta spegnere la tv?

Noi siamo il cibo che mangiamo, l'aria che respiriamo, l'acqua

che beviamo. Detto ciò potremo altresì sostenere

che siamo anche le parole che ascoltiamo e le immagini che vediamo.

Queste nutrono e sostengono le identità individuali e

collettive, orientando le nostre azioni e collocandoci nel mondo.

Molti sono gli autori contemporanei che hanno fatto luce sulla

natura pervasiva dei media all'interno delle nostre vite e sulle

loro ricadute a livello sociale ed educativo, attraverso un

approccio semiologico, cioè attraverso un'analisi di

quel sistema dei segni che consente di indagare tanto il contenuto

latente, quanto la dimensione simbolica dei mass media.

“Il medium è il messaggio”, così il

noto sociologo canadese, Marshall McLuhan, irrompeva nel testo

Gli strumenti del comunicare (1999) svelandoci come “le

conseguenze individuali e sociali di ogni medium, cioè

di ogni estensione di noi stessi, derivano dalle nuove proporzioni

introdotte nelle nostre questioni personali da ognuna di tali

estensioni o da ogni nuova tecnologia”, ciò a dire

che ogni mezzo tecnologico, che determina i caratteri strutturali

della comunicazione, produce effetti pervasivi sull'immaginario

collettivo, indipendentemente dai contenuti dell'informazione

di volta in volta veicolata.

Dunque è il medium che plasma e controlla e va studiato

in base ai criteri strutturali secondo i quali organizza la

comunicazione; è proprio la particolare struttura comunicativa

di ogni medium che lo rende non neutrale, perché essa

suscita negli utenti-spettatori determinati comportamenti e

modi di pensare, portando alla formazione di una certa forma

mentis. La nostra reazione convenzionale a tutti i media, secondo

la quale ciò che conta è il modo in cui vengono

usati, è “l'opaca posizione dell'idiota tecnologico”,

come afferma McLuhan. Perché, prendendo in prestito le

parole dell'autore, “il contenuto di un medium è

paragonabile a un succoso pezzo di carne con il quale un ladro

cerchi di distrarre il cane da guardia dello spirito”.

Alcuni media assolvono soprattutto alla funzione di rassicurare,

e uno di questi è la televisione. La televisione non

crea delle novità, piuttosto è un mezzo di conferma:

conforta, consola, inchioda gli spettatori in una stasi fisica

(stando seduti per del tempo a guardarla) e mentale (poiché

favorisce lo sviluppo di una forma mentis non interattiva, al

contrario di internet e di altri ambienti comunicativi a due

o più sensi).

La tv dunque intrattiene, svaga, diverte, e dopo aver formato

i bambini continua a formare, o comunque a influenzare gli adulti

informandoli, perché è certo che la televisione

è un incredibile formatore di opinione.

Tra gli altri ha scritto sull'argomento Giovanni Sartori, la

cui tesi, espressa nel testo Homo videns, si avvicina

molto alle posizioni del filosofo austriaco Karl Popper (Cattiva

maestra televisione), secondo cui i bambini guardano la

televisione per ore e ore, prima di imparare a leggere e a scrivere.

Il problema legato alla quantità di violenza che appare

sugli schermi televisivi, centrale nella riflessione di Popper,

è però per Sartori solo una parte della questione,

perché quello che il bambino assorbe è non solo

violenza ma anche un imprinting, uno stampo formativo tutto

centrato sul vedere: il video sta trasformando l'homo sapiens,

prodotto dalla cultura scritta, in homo videns nel quale

la parola è spodestata dall'immagine. Tutto diventa visualizzato.

“È importante dunque capire che il tele-vedere

sta cambiando la natura dell'uomo e in questo processo la tv

non è solo strumento di comunicazione ma anche paidèia,

strumento ‘antropogenetico', un medium che genera un nuovo

ànthropos, un nuovo tipo di essere umano. […]

E se il video-bambino si auto realizza come video-dipendente,

si traduce successivamente in un cattivo cittadino che mal sostiene

la città democratica e il bene collettivo”.

Oggi la tv è caratterizzata da due elementi principali:

la pubblicità e l'imitazione della quotidianità.

La presenza massiccia della prima orienta e determina ogni aspetto

della programmazione; in termini di linguaggio, accattivante

e seducente cui fine ultimo, e unico, è quello della

vendita; e di contenuti, affinché si arrivi alla più

ampia audience possibile, in funzione della pubblicità

stessa.

L'altro elemento, l'imitazione della quotidianità, avviene

a livello di organizzazione del palinsesto, di generi televisivi

e di stile di messa in scena, ma “essendo in realtà

un'imitazione artificiosa, che tende a riprodurre modelli più

che a ricercare la realtà, si finisce per rappresentare

un universo affetto da una distorsione di fondo”.

Ma chi è il lupo cattivo? Le responsabilità

sono multiple, per il momento limitiamoci a quelle che ricadono

sulla tv stessa, la quale servendo gli interessi delle imprese,

le stesse che sponsorizzano senza curarsi dei bisogni del pubblico,

sposa incondizionatamente la legge del profitto e della competizione.

E per cosa si compete? Ovviamente per accaparrarsi i telespettatori

e non certo per fini educativi, per produrre trasmissioni che

insegnino ai bambini qualche genere di etica. “Questo

aspetto è importante e difficile” spiega Sartori

“perché l'etica si può insegnare ai bambini

solo fornendo loro un ambiente attraente e buono ma, soprattutto,

buoni esempi”.

La tv però sembra non saper o non voler cogliere questa

sua portata educativa, esimendosi dalla responsabilità

di offrire un prodotto buono, proporzionale alle esigenze formative

e informative della società. Ha trasformato il pubblico

da soggetto a oggetto della comunicazione, che fa zapping passivamente

all'interno di palinsesti scadenti. Il suo livello qualitativo,

come osserva Sartori, “è sceso perché le

stazioni televisive, per mantenere la loro audience, devono

produrre sempre più materia scadente e sensazionale […]

e difficilmente la materia sensazionale è anche buona”.

I produttori continuano a giustificare quest'infima offerta

televisiva rispondendo: dobbiamo offrire alla gente quello che

la gente vuole, come se si potesse sapere quello che la gente

preferisce dalle statistiche sugli ascolti delle trasmissioni.

Nel caso italiano, i dati raccolti da Auditel, come ci ricorda

Lorella Zanardo in Il corpo delle donne, diventano l'elemento

decisivo per la stesura dei palinsesti da parte delle reti,

dove la semplice accensione del televisore, da parte di quelle

cinquemila famiglie campione, si tramuta in un gradimento implicito.

La legge dell'audience, allora, altro non è che quello

che Popper formulava più familiarmente come legge

dell'aggiunta di spezie che servono a far mangiare cibi

senza sapore che altrimenti nessuno vorrebbe: le spezie sono

il mezzo che i produttori hanno più facilmente a disposizione

per aiutarsi, sono il congegno sperimentato che è sempre

in grado di catturare gli ascolti.

Ma allora come difenderci da questo processo di abbrutimento

e omologazione? “Basta spegnere la tv!” urlano a

gran voce i più culturalmente preparati o comunque coloro

che sono dotati di più strumenti per farlo; ma la questione

è assai più complessa. Un'analisi più attenta

svela la portata culturale che si cela dietro quel gesto, apparentemente

semplice, quale è premere di tasto rosso sul telecomando.

Lorella Zanardo lo definisce un gesto elitario, che parte da

lontano, dall'aver ricevuto un'educazione capace di fornire

gli strumenti necessari a una lettura critica della realtà,

capace di aver trasmesso l'interesse per le relazioni, la lettura,

il cinema, il teatro, insomma aver creato i presupposti per

renderci davvero in grado di scegliere in maniera libera come

arricchire il nostro tempo libero e come informarci sul mondo.

Ma davvero tutti abbiamo quest'opportunità di scelta?

“In un paese dominato dai media”, spiega la Zanardo,

“dove i giornali di pettegolezzi trasformano in idoli

i personaggi televisivi, la tv rappresenta la forma di intrattenimento

più diffusa e più economicamente conveniente”.

E se poi consideriamo che in Italia il piccolo schermo rappresenta

la principale fonte d'informazione per l'80 per cento di coloro

che la guardano, il gioco è fatto.

|

| Anni 60. Questo magazine per uomini

promette di spiegare

“come far fare

a tua moglie ciò che vuoi che lei

faccia” |

La dittatura dei corpi perfetti

Il principio democratico enunciato nella nostra Costituzione

all'articolo 3 secondo cui: “Tutti i cittadini hanno pari

dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”,

si rivela in tutta la sua carica meramente formale se, analizzando

la programmazione televisiva italiana, adottiamo un'ottica di

genere.

In controtendenza rispetto a tutti gli altri settori, dalla

vita pubblica e politica a quella lavorativa e dirigenziale,

i media promuovono a genere privilegiato quello femminile. Nella

programmazione televisiva come nella pubblicità assistiamo

a una ossessionante presenza della donna e a un'eccedenza nell'uso

delle sua immagine e del suo corpo rispetto ai contenuti veicolati

e alle necessità del prodotto venduto-rappresentato.

Due interessanti ricerche svelano senza pietà quanto

in questi ambiti l'Italia rappresenti un'anomalia rispetto al

resto dei paesi europei, in termini di uso dell'immagine e del

corpo della donna.

Nel periodo compreso tra il 18 e il 28 febbraio del 2002 la

professoressa Giovanna Campani svolse un'indagine sulla televisione

italiana tette-culi: vennero analizzati alcuni programmi, quali

quiz, satira, informazione, attualità, politica e varietà

delle reti Rai, Mediaset e della allora nuova rete La7 a caccia

di stereotipi di genere. Al termine del lavoro venne montato

un video che già allora svelava “una sequenza di

donne discinte ancheggianti, in balletti ad alto significato

erotico, nonché di donne poco vestite usate come soprammobili

accanto a signori in giacca e cravatta”.

Come denunciato dal fotografo Ico Gasparri a proposito delle

cartellonistica pubblicitaria, nella televisione italiana si

assiste da tempo a un'eccedenza dell'uso, in termini quantitativi

e qualitativi, dell'immagine e del corpo della donna; infatti,

“le comparse delle signorine seminude non hanno niente

a che vedere con i temi trattati nei programmi. Quasi sempre

[…] rappresentano una sorta di accompagnamento o di decorazione

per gli uomini che conducono le trasmissioni”.

Più recentemente, nel lasso di tempo che va dal 26 dicembre

del 2008 al 31 gennaio del 2009, Lorella Zanardo, affiancata

da due colleghi, Cesare Cantù e Marco Malfi Chindemi,

hanno condotto un'altra accurata analisi dei palinsesti televisivi

nostrani, da cui è nato l'ormai conosciuto documentario

Il corpo delle donne, dall'omonimo testo. In ore e ore

di visione televisiva emerge un quadro che ha dell'assurdo:

una sequela di immagini offensive intrise di una banalità

vuota e stereotipata, dove fa da denominatore comune l'erotismo

e la costante allusione sessuale ai limiti della pornografia,

dominate da “corpi giovani ed esposti, ammiccanti e apparentemente

sempre pronti a soddisfare il desiderio maschile”.

La Zanardo lo definisce un erotismo becero e infantile, fatto

di immagini svilenti e grottesche, abiti dozzinali, inquadrature

ginecologiche, uomini volgari, copioni banali e donne carne

da macello.

Dobbiamo offrire alla gente quello che la gente vuole. Ma è

davvero questo ciò che il pubblico vuole? Ma davvero

siamo spettatori così addomesticati da accontentarsi

di così poco e brutto?

Guardando la tv, intuisci fin da piccolissima che il tuo corpo

sembra avere un potere enorme sugli uomini, come se il corpo

divenisse unico medium delle relazioni fra i generi, come se

il corpo, conforme a certi canoni di bellezza, giovinezza, erotismo,

divenisse parametro, misura, orizzonte dell'esistenza.

La televisione si fa propagatrice dei peggiori stereotipi di

genere, proponendo un'immagine assolutamente distorta e degradante

della donna e dei rapporti tra i due sessi, veicolati quasi

esclusivamente da relazioni asimmetriche, giocate su un terreno

dominato dal sesso e da perversi giochi di potere.

Questa pratica è tristemente diffusa non solo in Italia,

ma il problema, o l'anomalia come la si voglia chiamare, è

che da nessun altra parte, come da noi, questo è l'unico

modo in cui il modello femminile viene proposto in tv.

Ma in tutto questo la donna reale dov'è?

La crudeltà del messaggio coincide con la sua irrazionalità:

il modello diventa una donna che non esiste.

La tv da una parte ci propone una figura docile e ammiccante

che incarna il sogno della ragazza della porta accanto, la ragazza

soprammobile, che con la sua presenza innocente e passiva si

limita a decorare la scena, quasi sempre senza parlare, se non

per avvalorare le affermazioni dell'uomo; dall'altra parte,

sempre più frequentemente, assistiamo a immagini di donne

che, con piglio imprenditoriale e comportamenti maschili, gestiscono

un corpo iperfemminile: una figura di donna ibrida, erotica

e a disposizione dell'uomo (come accade da secoli), ma spesso

con uno sguardo e un atteggiamento aggressivi, da schiava-padrona

del desiderio maschile, mai arrendevole.

Divieto di invecchiare

La questione si fa ancora più spinosa quando alla variabile

genere accostiamo quella anagrafica, quando cioè la questione

femminile incontra l'ideologia dell'ageism, ossia la

discriminazione in base all'età, così definita

da William Graebner.

Dunque, come sono rappresentate le donne mature, in là

con l'età, quelle che Eve Ensler nel suo testo Il

corpo giusto apostrofa come “l'esercito delle postmestruate”?

È quasi inutile sottolineare come lo stereotipo abbondi

nella quotidianità quanto nella rappresentazione massmediatica.

Le cose non cambiano quando si invecchia, semmai peggiorano.

Nella stragrande maggioranza dei casi le anziane italiane, nella

vita reale, fanno o sono costrette a fare le nonne: come osserva

Loredana Lipperini in Non è un paese per vecchie

“con la fine della fertilità, il pendolo rallenta

la sua oscillazione fra puttana e madonna e si ferma sulla seconda

possibilità. Le vecchie sono sante e caste. Appena un

po' stupide. Appena un po' invidiose delle giovani”.

E se non sono nonne, tate o comunque persone preposte alla cura,

le anziane sono poco interessanti. E in modo simile e più

drammatico rispetto alle donne adulte, sono presenti sui media,

televisione in primo luogo, non per la loro cultura o per la

loro sapienza politica, ma come protagoniste della cronaca nera.

Appaiono solo quando sono vittime. Morte per scippo. Morte per

caduta. Morte per solitudine. Morte assassinate, anche.

Ma è la pubblicità che ci svela impietosamente

qualcosa di più sull'immaginario di questa fase della

vita, della nostra vita.

La pubblicità sui vecchi (consentiamoci di usare questo

vocabolo affrancandosi dalle trappole del linguaggio politically

correct) infatti, si fa portavoce del doppio stereotipo, anagrafico

e di genere.

Un'interessante ricerca, La rappresentazione degli anziani

nella pubblicità televisiva, condotta da Ludovica

Solari nel 2004 per il dipartimento di Scienze demografiche

dell'università La Sapienza, prese in esame gli spot

Rai e Mediaset del 2002, in cui apparivano personaggi over 50.

Ebbene, pur essendo ormai datata, i dati rilevavano una situazione

non troppo distante da quella attuale: gli anziani infatti,

nel 42 per cento dei casi apparivano come testimonial del settore

alimentare. Formaggi, olio, pasta e vino, perché l'anziano

ha esperienza e conosce i sapori di una volta, facendosi garante

della qualità e della bontà, basti pensare all'esplosione

dei patriarchi rurali (uno su tutti Giovanni Rana) nella veste

di imprenditori pensionati che, compiaciuti ed ecumenici, passano

i propri saperi alle nuove generazioni. Nulla di nuovo anche

nel fatto che vecchie signore imprenditrici non ce ne siano,

e che le donne over 50 prevalgano invece, nel secondo settore

pubblicitario più frequente: i prodotti per la casa.

“Perché se l'uomo conosce la tradizione degli antichi

sapori, che al suo lavoro si devono, la donna sa come fare il

bucato”. Gli stereotipi di genere, insomma, non hanno

età.

Scrive Solari: “La donna anziana rimane legata a quei

prodotti che da sempre enfatizzano il lato domestico e materno,

le occupazioni servili e infermieristiche […]. Gli uomini

sono prevalentemente rappresentati nel contesto lavorativo o

in attività che riguardano il mondo esterno, le donne,

invece, sempre in ambito familiare”; cristallizzate, dunque,

in ruoli di nonne impegnate nella cura della casa, mentre è

più facile trovare un nonno accanto al nipote, viaggiando

la trasmissione dei saperi, in linea maschile.

Loredana Lipperini in Non è un paese per vecchie svela

il congegno magico degli stereotipi pubblicitari, scovando,

come in un gioco di scatole cinesi, all'interno dello stereotipo

di genere – interno a sua volta a quello anagrafico –

uno ancora più insidioso: quello della negazione.

Negazione del tempo che passa, negazione della vecchiaia come

stagione della vita e condizione dell'esistenza, negazione della

essenza stessa della persona.

Il messaggio è velenoso e s'insidia dietro il meccanismo

dello scambio madre-figlia, ricorrente nelle campagne pubblicitarie

rivolte alle donne. Ti scambiano per tua figlia?: “che

si tratti di creme o di prodotti dietetici, di cosmesi o di

abiti, il parallelo viene ribadito impietosamente. È

la versione aggiornata e consumistica della fiaba di Biancaneve,

laddove a Grimilde viene proposto, non di vivere come è

stata fino a quel momento e come continua ad essere, semplicemente

con alcuni anni in più, ma di vendicarsi, infine e una

volta per tutte, della figliastra. Non serve avvelenarla, puoi

essere lei”.

È facile intuire come il mondo della pubblicità

si sia presto adeguato, e a sua volta abbia fatto da moltiplicatore

dell'effetto, alla nuova percezione che le donne over

hanno di sé: da un'indagine svolta nel 2008 da Marco

Testa, presidente e amministratore delegato della grande azienda

pubblicitaria Armando Testa, risulta che solo la metà

del campione delle oltre sessantaquattrenni intervistate si

definisce anziana. Quindi è logico che la comunicazione

pubblicitaria si sia trovata costretta a de-vecchizzare il proprio

linguaggio, adeguandolo a un pubblico che non si percepisce

tale. Il divieto d'invecchiare si è tradotto nella necessità

di identificarsi in personaggi brillanti, per i quali il tempo

si è fermato, sintetizzato in figure femminili, giovani

ma anziane, dall'effetto destabilizzante.

Ancora una volta siamo di fronte a una donna che non esiste:

figure femminili che grazie alla cosmesi e la chirurgia estetica

invasiva perdono ogni autenticità, ogni ricchezza interiore

psicologica, affettiva e intellettuale, aggrappate ad un fermo

immagine perenne, nella vana speranza che a quell'immagine possano

aderire per tutta la vita. Osserva ancora Lipperini: “Il

culto esasperato dell'immagine tipico del nostro tempo tenta

di esorcizzare la vecchiaia, la decadenza, la fine, attraverso

la rappresentazione ossessiva di una perenne, inalterata giovinezza

che sfida il tempo e dà l'illusione di una vittoria sulla

morte”.

La trappola del come se trae in inganno: nonostante l'età

è sempre una bella donna, come se avesse sempre vent'anni.

E allora, accompagnata dal nonostante, veste come se

fosse giovane, fa movimento come se fosse giovane, mostra il

proprio corpo, vive la propria sessualità, il proprio

tempo libero, come se fosse sua figlia, appunto.

Ma nella realtà è davvero così? Davvero

le madri vogliono essere le proprie figlie? Esiste veramente

questa agguerrita competizione tra generazioni, giocata esclusivamente

a colpi di creme antirighe e glutei scolpiti?

Cosa nascondono quei volti straziati dalla plastica e altri

materiali? Perché le donne non possono apparire con la

loro vera faccia?

“Nascondendo la nostra faccia stiamo rinunciando alla

nostra unicità”, commenta la Zanardo. Il volto

ci mette in relazione con l'altro, in contatto diretto con il

mondo, esponendoci e mettendo a nudo tutta la nostra vulnerabilità.

E come restare noi stesse in un mondo in cui si è accettate

solo se ferocemente invulnerabili? Invecchiando la faccia diviene

portatrice del vissuto, in tutta la sua originalità e

unicità. Ma allora, la parata di volti che ci vengono

proposti quotidianamente nei programmi televisivi, cosa sono

in grado di trasmetterci, se l'essenza più profonda di

queste donne è stata soffocata sotto strati di gomma?

Siamo dunque nel paese dove la giovinezza viene misurata con

quello che il poeta Edoardo Sanguineti ha definito “il

modello Berlusconi: catastrofico, esagerato, impermeabile alla

realtà, compiaciuto della tolleranza-zero che lo sostiene”.

|

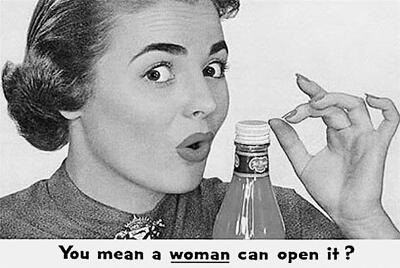

| Anni 60. Nella pubblicità di questo ketchup

dal tappo

svitabile una donna si stupisce di poterlo aprire

da sola, senza

l'aiuto di un uomo |

Sex in the city

Nella disputa sull'accendere o spegnere la tv, come gesto politico

che si gioca tra la presa di coscienza e il boicottaggio, sicuro

è che, almeno una parte dei cittadini può salvarsi

dal suo potere seduttivo e di deformazione di genere, appellandosi

a un pur velato atto di volontà; altresì, una

rivista, o un giornale, si può decidere di strapparlo,

cestinarlo,bruciarlo o quanto meno scegliere di non comprarlo.

Ma c'è qualcosa da cui è veramente molto difficile

salvarsi, tutelarsi: la cartellonistica pubblicitaria stradale.

Poco studiata e ampiamente sottovalutata, la cartellonistica

pubblicitaria risulta essere un ambito di grande interesse per

un'analisi attraverso un'ottica di genere. Anche perché,

a ben vedere, la quasi totalità usa l'immagine femminile,

attraverso cui quotidianamente viola il nostro campo visivo

e il nostro immaginario.

La principale caratteristica che la denota infatti è

la sua natura obbligatoria: non può negarsi alla vista

di bambini, bambine, adolescenti, uomini e donne, violentate

e violentatori, vittime e carnefici, insomma tutte e tutti coloro

che ci passano vicino, come denuncia Ico Gasparri, fotografo,

artista che si occupa di comunicazione sessista ormai da anni.

In effetti, come è possibile non vedere un cartellone

di 18 metri quadrati per 3 mentre si cammina su un marciapiede

di 2? Spesso sostituiscono le facciate degli edifici storici

centrali in ristrutturazione, foderano interi palazzi, invadono

metropolitane, banchine delle stazioni, fermate degli autobus.

In vent'anni Ico Gasparri ha raccolto più di 4.000 immagini,

dandole alle stampe nel suo testo autoprodotto, Chi è

il maestro del lupo cattivo?, che a oggi rappresenta il

più vasto e articolato archivio di immagini relativo

alla cartellonistica sessista, e che lo ha insignito nel 2010

del premio come miglior artista italiano dedito ai diritti delle

donne e alle discriminazioni di genere, decretato dalla Commissione

Pari o Dispare e consegnato per mano della allora vice presidente

del senato Emma Bonino. Questi scatti documentano lo schifo,

come lui stesso lo definisce, con cui le nostre città

(e in particolare Milano, oggetto dei suoi studi) sono state

tappezzate, vestite in maniera violentemente sessista, documentando

il peggioramento esponenziale di cui l'Italia si è fatta

protagonista.

Gli scatti mostrano un excursus che va dall'immagine della donna

vestita, a parti di corpo che via via vanno scoprendosi, agendo

sempre di più e sempre più apertamente il sesso,

fino alla deriva nella pornografia. Esplicitato dalle immagini

fotografiche e rinforzato dal linguaggio usato nel testo scritto

che le accompagnano, il sesso esce sempre più dall'allusione

conquistando definitivamente l'area declaratoria.

Ico Gasparri sostiene che “niente è fatto per caso,

c'è una precisa filosofia che guida i pubblicitari”,

anche di grande aziende di fama internazionale nell'usare, per

altro senza neanche tanta originalità, l'immagine della

donna in maniera così mercificata e degradante.

Interessante sottolineare il fatto che Gasparri parli di immagine

e non solo e semplicemente di corpo della donna, ritenendo che

l'attacco, l'offesa, la violenza riguardi tutto l'universo femminile,

e non solo l'uso del suo corpo o di parti di esso, appunto.

Tanto meglio non va quando ad essere intervistati sono i consumatori:

racconta con sarcasmo che, su 50 persone intervistate, ben 48

non avevano capito che il prodotto pubblicizzato su un gigantesco

cartellone lungo una delle vie principali di Milano, fosse una

nota marca di acqua minerale.

In un interessante intervento tenuto nel novembre del 2009 presso

il Coordinamento delle donne dell'Idv di Milano, presenta il

suo film (così lo definisce), frutto dell'assemblaggio

di tanti, tantissimi frame, foto che in anni di ricerca ha scattato

e classificato in base a logiche pubblicitarie ricorrenti. Tra

queste l'oggettivazione: le modelle sono spesso distese in terra

o su piani di posa fotografici, come oggetti, ridicolizzate

al punto da essere trasformate esse stesse in oggetto. Merce

da consumare, pronta per l'uso e l'abuso. Un altro aspetto è

l'apertura e la gratuita disponibilità: le donne si aprono

in pose da contorsioniste, piegate, distorte, arrotolate. Poi,

naturalmente, l'eterna gioventù e, particolarmente significativo,

il rapporto uomo-donna: talvolta le modelle sono distese davanti

a un uomo che non si vede, se non in parte, un braccio muscoloso,

una schiena, non importa rappresentarlo ai fini della cattura

dello sguardo del consumatore. Se l'uomo si vede, spesso è

posizionato dietro, che le sovrasta o, peggio, le prende, le

tiene a sé con una stretta ai limiti della violenza;

mani forti, di possesso, che la cingono, la trattengono. Se

invece appare da solo, l'uomo diviene essere asessuato, nelle

misura in cui viene devitalizzato di tutta la sua carica erotica:

vestito sobriamente, seduto in un'ambientazione di rango o comunque

reale, promosso a un grado accettabile socialmente, non si specula

sulla sua vita intima e sessuale; si fa persona. Ma anche il

rapporto tra donna e donna fa parte dell'iconografia pubblicitaria.

È ricorrente il tema dell'omosessualità femminile,

tanto caro all'immaginario erotico maschile, totalmente deprivato

di qualunque connotato emotivo, affettivo, relazione, ma legato

unicamente alla sua dimensione sessuale. Infine: oltre la donna.

Quello che la pubblicità passa spesso è “l'esistenza

di un corpo diviso dall'essenza della donna”, certificandoci

che la donna ha qualcosa di diverso da essa stessa, che è

il corpo; un corpo logicamente perfetto secondo i canoni convenzionali

di cui i media ci bombardano quotidianamente (“Il tuo

corpo sarà l'unica cosa che ti piacerà indossare”,

come sentenzia il testo che accompagna la pubblicità

di una nota marca di acqua).

La sequela di immagini montate da Ico Gasparri svela come sia

cambiato nel corso degli anni il rapporto tra polis e

pubblicità, portando alla ribalta il duplice meccanismo

violento del quale siamo vittime. Da una parte infatti, le gigantografie

pubblicitarie hanno fagocitato i nostri sguardi e le nostre

strade con un torbido mix di biechi interessi economico-misogini,

riducendo le nostre città a luoghi insicuri, portatori

(non sani) di esplicite forme di discriminazione, verso un genere,

e violenza, verso entrambi. Dall'altra, l'obbligatorietà

con cui si impongono, trascende il qui e ora con l'aggravante

che tutta questa paccottiglia (prendendo in prestito un termine

usato da Ico Gasparri) espone senza riserve le nuove generazioni

a forme di diseducazione che, anche su quelle immagini, formano

i loro modelli di riferimento. L'effetto dell'esposizione a

tanta materia scadente è estremamente deviante e, a lungo

andare, plasma, colonizza l'immaginario dei minori, quanto degli

adulti.

Bombardamento quotidiano

Il problema ruota intorno alla cristallizzazione dei ruoli

e degli stereotipi legati all'uno e l'altro sesso, le forme

delle relazioni tra i generi, ma anche e soprattutto alla percezione

stessa della violenza.

Come testimonia Ico Gasparri, riportando quanto emerge dalla

sua attività di sensibilizzazione e formazione rivolta

alle e agli adolescenti, l'atto violento viene distorto e minimizzato,

ricondotto essenzialmente all'atto sessuale, o quanto meno a

un atto colorito di sangue, urla e botte. Solo grazie a un percorso

di presa di coscienza, i ragazzi e le ragazze riescono ad avere

un occhio più attento, sensibile, critico, tale da smascherare

quell'insidia che si cela dietro al fenomeno della “mediatizzazione

del corpo femminile”, affrancandosi dall'effetto normalizzatore

dovuto all'ossessiva “esposizione agli occhi di tutti

di sempre maggiore carne femminile esteticamente conformata

in qualsiasi attività della giornata”.

È dunque attraverso i media che si forma quel senso comune

plasmato, orientato, violentato dal bombardamento quotidiano

di rappresentazioni distorte e discriminatorie, facendo leva

su un piano simbolico in maniera così profonda da divenire

mezzo di propagazione del backlash (attacco alle donne,

concetto coniato dalla giornalista statunitense Susan Faludi).

Il danno più grave, dunque, è riconducibile alla

colonizzazione del nostro immaginario, concetto introdotto da

Augè in La guerra dei sogni. Se lo scontro tra

i popoli è spesso accompagnato dall'urto tra immagini,

“analogamente si può sostenere che anche lo scontro/incontro

fra i generi non può che giocarsi anche sul terreno delle

immagini”, osserva Anna Lisa Tota in Gender e media

(Molteni editore, Roma, 2008). “In tale prospettiva

l'immaginario appare come magazzino simbolico a cui attingere

per dare senso alle identità, per elaborare le rappresentazioni

sociali con cui misurarsi nella quotidianità. I mutamenti

che investono tale sfera, lungi dall'essere accessori o marginali,

sono destinati ad avere ripercussioni profonde sull'assetto

complessivo di un dato contesto sociale”. Questo è

il vero problema: l'immaginario è faccenda davvero complicata,

è granitico e infido, e i cambiamenti sono troppo lenti.

Lungi dal pensare che vi sia dietro il disegno di una qualche

società segreta che ci vuole tutti sessuopatici, c'è

però una certa coerenza tra le rappresentazioni mediatiche,

i discorsi politici e la cultura popolare italiana.

Questo sodalizio tra immagini e linguaggio opera un rafforzamento

simbolico dei ruoli e dei comportamenti rappresentati, facendoli

apparire come comunemente condivisi e socialmente accettati

e influenzando profondamente l'esistenza di tutte e di tutti,

fino a sfociare nelle mille ingiustizie, discriminazioni e violenze,

che le donne subiscono quotidianamente.

Il grave rischio, infatti, è che la discriminazione sul

piano simbolico che operano costantemente i media, ne alimenta

una reale.

Francesca Cuccarese

Il test di Bechdel

Il test di Bechdel, ideato da Alison Bechdel, autrice di fumetti

dedicati al mondo lesbico, sono dei requisiti che servono a

valutare (secondo l'ottica del personaggio che li presentava

nel fumetto) se un film valeva la pena di essere visto o meno.

I requisiti sono:

1. Devono esserci almeno due donne;

2. Le due donne devono comunicare tra loro;

3. A proposito di qualcosa che non sia un uomo.

Un ulteriore requisito che si è aggiunto in seguito è

che le donne abbiano un nome.

In apparenza questi requisiti sembrano abbastanza facili

da soddisfare, tuttavia si può vedere (bechdeltest.com)

che sono moltissimi i film che non passano il test, da

Pirati dei Caraibi a Fight Club, da Midnight

in Paris a Shrek, e tanti altri. |

donne e violenza

Dare un nome alle cose

di Milena Scioscia

Italia, 2012: 124 donne uccise,

più 47 tentati omicidi. Dieci al mese. Una ogni tre giorni.

Un paio di articoli di cronaca, ed è finita.

Christine Ockrent ha pubblicato un testo dal titolo eloquente:

Il libro nero della donna. Violenze, soprusi, diritti negati

(Cairo Editore, Milano, 2007). Il volume presenta quasi novecento

pagine di sguardi sulla condizione femminile globale, interpretati

attraverso l'ottica dei cinque principi del genere umano individuati

nella Carta dei diritti della Comunità Europea: sicurezza,

integrità, giustizia, libertà, dignità.

L'obiettivo dell'autrice è denunciare quali sono le reali

condizioni delle donne in un contesto globale, al fine di poter

individuare gli strumenti di lotta più efficaci e mirati

a migliorarle fattivamente. Ovunque si ponga, questo sguardo

sulle donne si fa cupo e inquietante: “Esse sono, molto

semplicemente, inferiori. Impure. Buone soltanto a essere sottomesse,

sfruttate, picchiate, violentate, comprate, ripudiate. Creature

di cui si può disporre a proprio piacimento. Destinate

al silenzio, all'oblio. Disprezzabili, insomma, e prive di dignità”.

Il gap più desolante nella conquista di spazi di autodeterminazione

e libertà è nella disparità tra sfera pubblica

e privata. Il quotidiano, il vicino, il privato, sono ancora

zone d'ombra; in Occidente è la sofferenza di esser nate

donne ad aggravare tutte le altre, e questa realtà viene

quotidianamente celata, manipolata, strumentalizzata agli occhi

dell'opinione pubblica, con obiettivi propagandistici e politici.

Il punto di partenza è senz'altro la consapevolezza contemporanea

delle discriminazioni di cui tutte le donne al mondo sono state

e sono vittime, incipit necessario per elaborare nuove concezioni

politiche, interpretative, giuridiche, costruite sul binomio

“uguaglianza e diversità”.

Amartya Sen indica nel suo Many faces of gender inequality

“le sette facce della disuguaglianza” che non permettono

una vita veramente umana per le donne in molti paesi del mondo:

disuguaglianza nella sopravvivenza, nella natalità, nelle

opportunità di base, nella proprietà, nella distribuzione

di benefici, nei carichi domestici, nella dimensione professionale.

Neologismo controverso

L'album fotografico che emerge dall'incrocio di queste analisi

è agghiacciante: alcune tra le forme di violenza perpetrate

su donne e bambine risultano essere l'infanticidio, il feticidio,

lo stupro come strategia di guerra, i delitti d'onore, la lapidazione,

le mutilazioni genitali, passando dalle quotidiane violenze

coniugali, dalle discriminazioni in ambito lavorativo, salariale,

familiare, sociale ed educativo, fino allo sconcertante fenomeno

del femminicidio.

“È la prima causa di morte violenta in Italia per

le donne tra i 16 e i 44 anni”, dice Rashida Manjoo, la

relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro

le donne, citando i dati dell'Organizzazione mondiale della

sanità. La prima causa di uccisione delle donne nel mondo

è l'omicidio da parte di persone conosciute. La prima

causa di morte delle donne. Più del cancro, più

degli incidenti stradali.

Femminicidio è un neologismo ed è una brutta parola:

significa la distruzione fisica, psicologica, economica, istituzionale

della donna in quanto tale, in quanto donna. Avviene per fattori

esclusivamente culturali: il considerare la donna una res

propria può far sentire l'aguzzino legittimato a

decidere sulla sua vita.

L'antropologa messicana Marcela Lagarde, considerata la teorica

del femminicidio, lo definisce “la forma estrema di violenza

di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi

diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie

condotte misogine – maltrattamenti, violenza fisica, psicologica,

sessuale, educativa, sul lavoro, economica, patrimoniale, familiare,

comunitaria, istituzionale – che comportano l'impunità

delle condotte poste in essere tanto a livello sociale quanto

dallo stato e che, ponendo la donna in una posizione indifesa

e di rischio, possono culminare con l'uccisione o il tentativo

di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta

di donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o sofferenze fisiche

e psichiche comunque evitabili, dovute all'insicurezza, al disinteresse

delle istituzioni e alla esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”

(si veda anche l'articolo http://27esimaora.corriere.it/articolo/perche-si-chiama-femminicidio-2/).

È un termine coniato ufficialmente per la prima volta

nel 2009 con la sentenza Campo Algodonero, storica non solo

perché per la prima volta riconosce una identità

giuridica propria al concetto di femminicidio quale omicidio

di una donna per motivi di genere e quale violazione dei diritti

umani, ma anche perché è stata emessa quando,

per la prima volta nella storia della Corte interamericana,

a presiedere l'organo giudicante era una donna, la magistrata

Cecilia Medina Quiroga.

Con questa sentenza il Messico è stato condannato dalla

Corte interamericana dei diritti umani per le donne violentate

e uccise dal 1993 nella totale indifferenza delle autorità

di Ciudad Juarez, nello stato di Chihuahua, al confine tra Messico

e Stati Uniti.

Qui i corpi delle donne venivano barbaramente e impunemente

seviziati, torturati, assassinati, straziati, abbandonati, buttati

nella spazzatura o sciolti nell'acido.

Dal 1992 più di 4.500 giovani donne sono scomparse e

più di 650 stuprate, torturate e poi uccise e abbandonate

ai margini del deserto.

Il tutto nel disinteresse delle istituzioni, con la complicità

della politica e della criminalità organizzata, attraverso

la possibilità di insabbiamento delle indagini esacerbata

dalla cultura machista dominante e da leggi che non prevedevano

lo stupro coniugale come reato, concedendo la non punibilità

nei confronti dello stupratore che avesse sposato la donna violata.

Secondo le denunce si sono macchiati di questi orrori anche

uomini delle forze dell'ordine e, laddove non direttamente,

attraverso quella forma di omertà che permette anche

al nostro paese di mantenere un primato da guerra civile. Certo,

in Italia non siamo arrivati a questi livelli.

Un dato però ci pone in classifica dietro al Messico:

se là il 60 per cento delle vittime di femminicidio aveva

già denunciato episodi di violenza o di maltrattamento,

qui invece una ricerca condotta da Anna C. Baldry ha evidenziato

che più del 70 per cento delle vittime di femminicidio

era già nota per avere contattato le forze dell'ordine,

ovvero per aver denunciato, o per aver esposto la propria situazione

ai servizi sociali.

Un dato che ci accomuna agli altri paesi europei: le ricerche

criminologiche dimostrano che su 10 femmicidi, 7/8 sono in media

preceduti da altre forme di violenza nelle relazioni di intimità.

L'uccisione della donna non è che l'atto ultimo, la punta

dell'iceberg di un continuum di violenza di carattere economico,

psicologico, fisico.

Il termine femicide (femmicidio o femicidio) era già

stato coniato precedentemente dalla criminologa Dian Russell,

per indicare gli omicidi della donna in quanto donna, ma anche

delitti trasversali a tutte le classi sociali: omicidi basati

sul genere, ovvero la maggior parte degli omicidi di donne e

bambine. Non si riferisce cioè soltanto agli omicidi

di donne commessi da parte di partner o ex partner, ma anche

delle ragazze uccise dai padri perché rifiutano il matrimonio

che viene loro imposto, o il controllo ossessivo sulle loro

vite e sulle loro scelte sessuali, delle donne uccise dall'Aids

contratto dai partner sieropositivi che per anni hanno intrattenuto

con loro rapporti non protetti tacendo la propria sieropositività,

delle prostitute contagiate dall'Aids e di quelle ammazzate

dai clienti, delle giovani uccise perché lesbiche. Se

vogliamo tornare indietro nel tempo, include anche tutte le

donne accusate di stregoneria e bruciate sul rogo.

La violenza di genere è un fenomeno trasversale. Le vittime

della violenza, così come gli autori della violenza,

sono di tutte le età e di tutte le professioni, e gran

parte della violenza avviene in famiglia, per mano di un partner

o marito, spesso dinanzi ai figli.

È un errore pensare che la violenza alle donne si verifichi

solo in ambienti in cui ci sia qualche disagio sociale, o povertà

culturale. Nessuna società o cultura ne è immune.

La violenza colpisce le donne in ogni parte del mondo, nella

sfera pubblica come in quella privata, in tempo di pace o durante

i conflitti. Esiste una dimensione sociale della violenza alle

donne perché essa attiene a profonde motivazioni culturali

e ai modelli di relazione tra generi: la violenza altro non

è che un modo per riappropriarsi di un ruolo gerarchicamente

dominante, a cui sono da sempre stati concessi privilegi.

Un modo per riappropriarsi di un potere.

“Il termine femminicidio viene adottato da subito con

un preciso significato politico, per indicare le violenze

di stampo misogino o sessista degli uomini e delle istituzioni

maschili sulle donne: un nome nuovo per una storia vecchia quanto

il patriarcato” spiega Barbara Spinelli, autrice di Femminicidio.

Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale

(Franco Angeli editore, Milano, 2008).

Marcela Lagarde sostiene che la cultura rafforza in mille modi

la concezione per cui la violenza maschile sulle donne è

qualcosa di naturale: attraverso una proiezione permanente di

immagini, dossier, spiegazioni che la legittimano, ci troviamo

educati ad una violenza illegale ma legittima. Questo è

uno dei punti chiave del femminicidio.

Il femminicidio secondo Marcela Lagarde è quindi un problema

strutturale, che va al di là degli omicidi delle donne,

e riguarda tutte le forme di discriminazione e violenza di genere

che sono in grado di annullare la donna nella sua identità

e libertà; non soltanto fisicamente, ma anche nella loro

dimensione psicologica, nella socialità, nella partecipazione

alla vita pubblica.

Ogni qualvolta le donne reclamano il riconoscimento di diritti,

sociali, politici, lavorativi, riproduttivi, a questa richiesta

corrisponde una maggiore negazione di libertà e di autodeterminazione

da parte di chi esercita il potere, fino a una escalation di

violenza atta a conservare e a ricondurre la donna nella sua

dimensione “naturale”, di soggetto controllabile.

A un mese di distanza dall'assassinio della difensora dei diritti

umani Marisela Escobado, un altro femminicidio ha insanguinato

la città di Juarez: il brutale omicidio della poeta e

attivista Susana Chávez, ideatrice negli anni '90 del

progetto Ni una muerta más, in difesa delle donne di

Ciudad Júarez. Il femminicidio di Susana Chávez,

il primo dall'inizio dell'anno, si aggiunge ai 466 omicidi di

donne del 2010.

Dal privato al politico

In Europa si parla di femminicidio ignorando l'elaborazione

teorica e politica, le pratiche cioè del movimento delle

donne che hanno fatto di questo neologismo uno strumento di

interpretazione del reale e di decostruzione del patriarcato

in America Latina, rendendolo categoria di analisi della discriminazione

contro le donne in chiave sessuata.

Qui inizia la storia sconosciuta ai più.

Le donne messicane, attiviste, femministe, accademiche, giornaliste,

grazie alla loro attività di denuncia della responsabilità

istituzionale per il perdurare di questi crimini e di tutte

le violazioni dei diritti umani subite dalle donne che continuavano

a restare impunite, sono riuscite a far eleggere Marcela Lagarde

parlamentare.

Le categorie di analisi proprie delle donne per interpretare

la realtà (sociale, politica, scientifica) nascono con

la categoria di analisi del genere. Sono quindi proprio

queste categorie a descrivere le relazioni tra uomini e donne,

non in termini di differenza sessuale, ma di potere gerarchico,

sociale e politico, così come la storia del movimento

femminista italiano ci spiega bene.

Con il termine “femminicidio” intendiamo quindi

ogni esercizio di potere sulla psiche o sul corpo di una donna

volto ad annientarla perché non assomiglia a quello che

l'uomo o la società vorrebbero che fosse, perché

la donna esercita la sua libera determinazione “rompendo

gli schemi”, ribellandosi al ruolo sociale di moglie,

figlia, amante, suora, puttana, ruolo attribuitole dagli uomini

“a loro immagine” in una società patriarcale.

Ed è stato l'emergere dal privato al pubblico, e di conseguenza

al politico, ad aver reso possibile l'accomunare questi fatti

di violenza tanto diversi, dal Messico all'Italia, sotto uno

stesso nome.

Alcune femministe in Italia sono contrarie all'uso del termine

politico femminicidio, poiché sostengono che inchioda

“l'intero genere femminile al ruolo di vittima sacrificale”.

Una ulteriore violenza sottile, invisibile, si reitera quando

su molti articoli, saggi, pubblicazioni, interpellanze a cura

di ministre, vengono poste numerose virgolette intorno al termine

femminicidio, e si preferisce l'uso di parole altre, debitamente

virgolettate: “strage delle innocenti” (Barbara

Pollastrini), “ginocidio”, “emergenza per

le donne”, “mattanza”, quasi che il termine

fosse “l'ultima moda femminista”. L'appiattimento

semantico e il capriccio linguistico sviliscono così

un dibattito complesso, un ragionamento critico femminista sul

fatto che le donne non muoiono per caso, generando la negazione

di una nuova prospettiva di analisi di genere del fenomeno.

Non è solo l'uomo a uccidere: è l'ideologia patriarcale

che uccide, riprodotta da donne, uomini, istituzioni.

Parlare di femminicidio implica riconoscere le nuove forme di

patriarcato, specialmente in un paese in cui si riscontra un'assoluta

mancanza di dati in proposito.

Anche in Italia, il 18 marzo 2008 si è parlato di femminicidio

in un'aula di tribunale. A presidiare c'erano le donne del movimento

femminista locale (Rete delle donne umbre e Sommovimento femminista

di Perugia) e nazionale (Rete nazionale femministe e lesbiche),

che rivendicavano la matrice culturale del femminicidio di Barbara

Cicioni, donna giovane e autonoma, imprenditrice e madre di

due bambini, strangolata dal marito all'ottavo mese di gravidanza.

Al processo sono state ammesse come parti civili ben cinque

associazioni, di cui due per la difesa dei diritti umani.

Per la prima volta in Italia il femminicidio viene riconosciuto

come violazione dei diritti umani: la violenza domestica e l'uccisione

finale di Barbara Cicioni, e quindi di una donna, costituiscono

non più un fatto privato, né un fatto di donne,

bensì una ferita per la società tutta che, nel

momento in cui alla donna non viene riconosciuta la sua dignità

di essere umano e di persona, e per questo viene discriminata,

violata, uccisa, è collettivamente responsabile dell'eliminazione

della cultura e degli stereotipi che ne minano l'autodeterminazione,

la libertà, la vita stessa.

Parlare dunque di vittime di femminicidio con una certa riluttanza

è sintomo di una perdurante difficoltà della società

italiana ad affrontare la questione? È un'altra tattica

di occultamento?

La sororidad, il termine di sorellanza usato dalle femministe

latino-americane, c'è solo se c'è un atto politico,

una pratica di lotte, dove si può essere vittime di femminicidio

in un contesto politico che non teme di nominarti, che ti riconosce

in quanto tale, che ti sostiene.

Dare un nome alle cose è essenziale per comprenderle

e per evitare che si trasformino in pericolosi tabù;

dare un nome a un problema significa riconoscerlo come tale,

divenire consapevoli della sua esistenza, scegliere di agire

per contrastarlo.

Violenza di genere

Con il termine violenza, l'antropologa francese Françoise

Héritier intende “ogni costrizione di natura fisica,

o psichica, che porti con sé il terrore, la fuga, la

disgrazia, la sofferenza o la morte di un essere animato; o

ancora, qualunque atto intrusivo che abbia come effetto volontario

o involontario l'espropriazione dell'altro, il danno o la distruzione

di oggetti inanimati”.

Si tratta di imporre la propria volontà all'altro, di

dominarlo usando una serie di mezzi quali molestie, umiliazioni,

svalorizzazioni, fino alla capitolazione e alla sottomissione

della vittima. Volontaria o meno, la violenza si costituisce

come atto consapevole e intenzionale, volto a dominare

l'altro con una moltitudine di mezzi, in un rapporto di forza,

in una relazione asimmetrica.

Il termine violenza di genere è usato da molto

tempo dalle persone che fanno parte di associazioni di donne

e che lavorano nel settore, poiché delinea una forma

di violenza esercitata specificatamente contro il genere femminile

da parte del genere maschile, con gli obiettivi di mantenere

e perpetrare una cultura patriarcale millenaria, fondata su

una storica disuguaglianza tra i sessi, attraverso atti discriminatori

e di prevaricazione, che affondano le proprie radici di giustificazione

sociale nel senso del possesso.

Molto prima che il termine femminicidio venisse comunemente

(ma non sempre consapevolmente) utilizzato dai mass media, la

violenza di genere già lo includeva.

Acclude forme di violenza molto diversificate: la violenza che

si consuma quotidianamente tra le mura domestiche ai danni di

mogli (e figli, testimoni e quindi anch'essi vittime della stessa

violenza), la lapidazione come pena di morte prevista per il

reato di adulterio nella Shari'a, le mutilazioni genitali

femminili, largamente compiute e accettate da intere comunità,

il turismo sessuale minorile, a cui si aggiungono i danni di

dipendenza e malattia causati dall'uso di steroidi finalizzati

a rendere più appetibili e carnose le bambine, i delitti

d'onore e quelli perpetrati per dote, lo stupro come arma

di guerra, la morte per hiv delle donne africane, strette

e costrette tra abusi sessuali, violenze domestiche e il ripudio

dopo il contagio, il “suicidio” delle vedove indù

nella pira funebre del marito, l'infanticidio femminile per

cui il premio Nobel Amartia Sen denunciò nel 1990 l'assenza

all'appello di circa 100 milioni di donne nella sola Asia. Stime

più recenti ne hanno aggiunti altri 17 milioni.

Il termine è attualmente adottato a livello istituzionale,

e nelle conferenze mondiali sui diritti umani è stato

riconosciuto in qualità di violazione a tali diritti

fondamentali. La pratica della violenza contro le donne riflette

un modello basato su un'idea della virilità in cui l'elemento

fondamentale è l'esercizio della forza fisica, della

volontà/diritto dell'affermazione di sé, della

superiorità da raggiungere.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una presa di posizione

precisa da parte degli organismi internazionali nei confronti

del tema della violenza sulle donne e da tutti i documenti emerge

chiaramente che il concetto di violenza è un'espressione

culturale figlia della storica relazione di potere tra il genere

maschile e femminile. La violenza di genere è la violenza

contro le donne in quanto rappresentanti di uno status

subordinato nella società. La violenza contro le donne

non è solo il frutto di un'aggressione individuale; la

dimensione sociale della violenza sulle donne attiene a profonde

motivazioni culturali: essa è la modalità maschile

per riappropriarsi di un ruolo a cui sono stati da sempre concessi

privilegi, è lo strumento utilizzato per riaffermare

con forza la supremazia di un genere sull'altro.

La violenza di genere include violenza fisica, psicologica e

sessuale, come nella violenza domestica, nello stupro e nell'abuso

intrafamiliare, nella gravidanza forzata, nell'aborto selettivo,

nella disparità nell'accesso a cibo, a cure mediche o

all'educazione, nella schiavitù sessuale, o in pratiche

tradizionali che danneggiano la donna, come ucciderla nel nome

dell'onore, acidificarla, mutilarla, oppure nella prostituzione

coatta, nei matrimoni combinati, nelle aggressioni sessuali,

nelle intimidazioni sul posto di lavoro. Perfino la sfera normativa,

politica e civile hanno giustificato a lungo la supremazia dell'uomo

e quindi l'idea della donna quale “oggetto di proprietà”,

o soggetto di diritto subordinato alla volontà del padre

prima e del marito dopo. Tuttavia, pur essendo cambiate le leggi,

i tempi di mutamento dei modi di pensare sono ben più

lunghi, anche in Italia.

La violenza contro le donne che diventa rivendicazione del controllo

da parte degli uomini trova tra le mura domestiche lo spazio

ideale per attuare tale strategia. Essa assume diverse forme,

a seconda delle società e delle culture, ma la sua esistenza

è un fenomeno, un fatto sociale che è presente

in modo trasversale in tutte le classi sociali, le culture,

le religioni, le situazioni geopolitiche.

La violenza di genere riguarda però la sfera pubblica,

oltre a quella privata; essa può infatti avvenire nella

comunità, oltre ché in famiglia. Nella sfera pubblica

ci sono dei fattori di rischio che in un certo senso sostengono

la violenza contro le donne a vari livelli nella comunità:

a livello politico, a livello legislativo, a livello culturale,

a livello economico.

A livello politico, il fattore di rischio più evidente

è l'impossibilità o la scarsa possibilità

di partecipazione delle donne nei sistemi politici organizzati;

oppure una scarsa rappresentanza femminile nei mezzi di informazione,

nelle professioni mediche e giuridiche. Anche la visione tradizionalista

della famiglia come dimensione privata fuori dal controllo dello

stato è un grave fattore di rischio per la violenza di

genere.

A livello legislativo, i fattori di rischio sono la mancanza

di leggi eque sul divorzio, l'affidamento dei figli o l'eredità,

la non conoscenza dei propri diritti da parte delle donne. Inoltre,

in molti paesi, le donne vivono ancora uno stato giuridico inferiore

rispetto agli uomini e in alcuni paesi non esistono ancora norme

che tutelino le donne dalla violenza domestica, dallo stupro

e da altri reati contro di esse.

A livello culturale inoltre un fattore di rischio molto pericoloso

è quello di ammettere la violenza contro le donne come

modalità per risolvere i conflitti, così come

approvare la netta definizione di ruoli culturali, o sostenere

la credenza che l'uomo abbia il diritto ad una certa proprietà

sulla propria partner, o diffondere messaggi denigratori

e svilenti sul ruolo e sul corpo della donna.

A livello economico infine uno dei fattori di rischio più

gravi è la dipendenza economica delle donne dagli uomini

attraverso forme di restrizione e di scarso accesso alla formazione,

all'occupazione e alla vita politica e sociale, nonché

la presenza di leggi discriminatorie a proposito di diritto

alla dote o all'eredità.

Nonostante l'ampiezza e la gravità del fenomeno, nella

stragrande maggioranza dei paesi lo stato e la società

non riconoscono realmente la violenza contro le donne

come una violazione dei diritti umani, e per questo non attuano

strategie adeguate per contrastarla.

Milena Scioscia

Una su tre

Secondo l'unica ricerca nazionale sul fenomeno, fatta dall'Istat

nel 2007 prendendo in considerazione i dati dell'anno precedente

sono 6,743 milioni le donne tra i 16 e i 70 che, almeno una

volta nella vita, sono state vittime di violenza, fisica o sessuale;

ovvero il 31,9% della popolazione femminile: una donna su tre.

Le donne uccise nel 2006 sono state 101;

nel 2007 107;

nel 2008 118;

nel 2009 119;

nel 2010 127;

nel 2011 137

Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking circa il 10%

degli omicidi avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 ha avuto come

prologo atti di stalking. L'80% delle vittime è di sesso

femminile e la durata media delle molestie insistenti è

di circa un anno e mezzo. |

|