|

pensiero

Guardando il mondo alla rovescia

di Giorgio Barberis

Una riflessione su Ivan Illich e sull'attualità del suo pensiero a dieci anni dalla morte.

La perdita dei “sensi”

Durante l'estate precedente la sua morte, avvenuta a Brema

il 2 dicembre 2002, Ivan Illich ha lavorato alla revisione della

sua ultima opera, intitolata La perdita dei sensi1,

che si incentra sulla denuncia di una realtà sempre più

astratta e dominata da regolamenti tecnici e dalle scelte di

sedicenti esperti, che alienano la libertà di

ciascun individuo e annullano la possibilità di scelta.

Nell'introduzione ai saggi che compongono il volume egli scrive:

“Mi batto per una rinascita delle pratiche ascetiche,

allo scopo di mantenere vivi i nostri sensi, nelle terre devastate

dallo ”show“, in mezzo a informazioni schiaccianti,

a consigli perpetui, alla diagnosi intensiva, alla gestione

terapeutica, all'invasione dei consiglieri, alle cure terminali,

alla velocità che toglie il respiro”.

Nell'arco di gran parte della propria riflessione teorica, come

vedremo, Illich sviluppa e articola un'aspra critica al processo

di istituzionalizzazione, che nato dall'esigenza di rispondere

a bisogni diffusi, a poco a poco li cristallizza, perpetuando

un sistema di organizzazione sociale finalizzato essenzialmente

a ipostatizzare strutture di potere.

Nella sua introduzione a un altro testo illichiano, Disoccupazione

creativa2, Roberto Mordacci

osserva: “Nel sistema basato sulla professionalizzazione

delle funzioni essenziali, il cittadino del mondo civilizzato

è espropriato della propria capacità di fare da

sé ciò che altrimenti saprebbe fare benissimo:

costruirsi una casa, curare le patologie più semplici,

istruirsi, gestire le proprie controversie giuridiche e politiche,

muoversi da un luogo all'altro; tutte queste attività

sono state requisite, sottratte all'abilità personale

e monopolizzate da professionisti del settore”, contro

i quali Illich polemizza costantemente3.

Perfino la carità, principio fondante del cristianesimo,

così come pure – più in generale –

di ogni forma di relazione umana, si istituzionalizza, si pietrifica

o si mercifica, dando luogo a un mondo capovolto, iniquo, perverso.

Illuminanti le riflessioni di Illich, in conversazione con David

Cayley, sul pervertimento del cristianesimo e sul processo di

istituzionalizzazione che ha coinvolto anzitutto la Chiesa.

Essa, a poco a poco, ha snaturato il messaggio originario –

il dono incondizionato di sé e l'apertura totale all'altro

da parte del fedele – e ha dato vita a un sistema gerarchico

di potere e di controllo sociale. L'amore al di sopra della

legge diviene esso stesso Legge, obbligo morale e poi giuridico,

infine – estremo paradosso – strumento di limitazione

della libertà, e dunque di oppressione di chi non vi

si adegua. In pieno Medioevo, essenzialmente con il Dictatus

Papae di Gregorio VII, la Chiesa, “società

perfetta”, strutturata gerarchicamente e indipendente

da ogni altra autorità, getta i semi dello stato moderno.

La sovranità di Dio, la sua dichiarata onnipotenza, vengono

assunte come modello di dominio dell'uomo sull'uomo e sulla

natura; un dominio che non ammette limiti. La logica strumentale,

di cui i “sacramenti” sono un chiaro segno, non

ha più alcun argine. E quando ciò che rappresenta

il meglio si corrompe, si hanno le conseguenze peggiori

(citando Gregorio Magno, corruptio optimi pessima), come

il degrado odierno mostra impietosamente4.

Originalità di un pensiero critico

Autore straordinariamente versatile, uomo di Chiesa sempre

inquieto e intellettualmente libero, Illich nelle sue opere

ha tracciato percorsi innovativi per la scuola, la sanità,

lo studio e la tutela dell'ambiente, la scienza, l'economia

e l'analisi dei fenomeni politici, in particolare in due direzioni.

Da un lato, la fondazione nel 1966 a Cuernavaca del Cidoc, un

ricchissimo centro di documentazione interculturale dove vengono

raccolti cospicui lavori sulle società e sulle tradizioni

popolari latinoamericane e, contestualmente, documenti e materiali

di approfondimento sullo sviluppo e sul funzionamento delle

grandi agenzie e istituzioni globali. Dall'altro lato, l'idea

di una società conviviale, che si propone come

alternativa praticabile all'ideologia dello sviluppo illimitato

e agli effetti perversi del capitalismo maturo, che Illich –

nei suoi testi sicuramente discutibili ma sempre di grande interesse,

anche nel loro approdo paradossale – ha analizzato e denunciato

con mirabile lucidità e con uno stile nel contempo brillante

e asciutto, un argomentare acuto e spiazzante, e la capacità

– come giustamente ha scritto Filippo Trasatti5

– di “guardare il mondo alla rovescia” senza

alcun timore, distruggendo certezze e dando vita ad un pensiero

critico, da cui in tanti hanno potuto attingere.

Non soltanto il nascente ecologismo, gli ambienti terzomondisti

e il movimento studentesco degli anni settanta del novecento,

ma anche gran parte di quegli autori che, in opposizione al

progetto di estendere la logica di mercato ad ogni possibile

settore, compresi tutti i beni comuni disponibili in natura,

propongono oggi di dare maggior spazio e concretezza a una politica

economica ambientalista, a una società del dopo-sviluppo

e della decrescita (volontaria, consapevole, felice), ispirata

da criteri di equità, dalla comprensione della finitezza

delle risorse naturali e da un forte senso di responsabilità

nei confronti del proprio ambiente e delle generazioni presenti

e future. Un'idea con alcuni tratti di ingenuità, e che

richiederebbe un serio approfondimento anche genealogico6,

ma certamente utile a decostruire almeno parzialmente un discorso

pubblico che rimane ancorato al feticcio della crescita e del

profitto ad ogni costo, e incapace di reagire alle devastanti

criticità che segnano il nostro tempo, in cui, tra emergenze

ecologiche, instabilità politica e socio-economica, atten-tati

terroristici e guerra globale, predominano complessità

e incertezza7.

La perversione del capitalismo maturo

Ivan Illich, come detto, ha sempre aspramente criticato l'ideologia

dello sviluppo senza limiti e gli effetti perversi, controproduttivi,

del sovrasviluppo industriale, dimostrando la necessità

di un'austerità equilibratrice e gioiosa8.

Nei suoi testi più noti egli ha implacabilmente denunciato

il cortocircuito del sistema produttivo del capitalismo avanzato,

in cui lo strumento industriale ha da tempo superato quella

soglia critica che lo rende, appunto, contro-producente.

Così, in Energy and equity (1974) si mostra come

la diffusione universale dei mezzi di trasporto riduca la velocità

media degli spostamenti9. In

Deschooling society (1971) è argomentata la tesi

secondo la quale la professionalizzazione del sapere amplifica

disuguaglianze ed esclusione e lo sviluppo di un sistema scolastico

obbligatorio e uniforme annulla lo spirito critico e crea consumatori

di cultura docili e disciplinati10.

In Medical nemesis (1976) si evidenzia come l'ipermedicalizzazione

privi gli individui del controllo sulla propria salute, causando

una dipendenza “patologica” da mezzi tecnici in

continua evoluzione, sempre più sofisticati ma anche

inefficienti11. Più in

generale, le argomentazioni illichiane riescono a dimostrare

come l'eccesso di produttività generi crisi economiche

e il progresso tecnico isterilisca le capacità intellettuali.

Particolarmente noto il testo sulla descolarizzazione della

società, che ha dato luogo a un ampio e vivace dibattito,

con alcune adesioni entusiastiche ma anche con molte critiche.

Convinto che il sistema educativo occidentale fosse ormai al

collasso, schiacciato dal peso della burocrazia, dei dati e

delle statistiche insignificanti e del culto della specializzazione,

Illich si schierò contro i diplomi, i certificati, le

lauree, e soprattutto contro l'istituzionalizzazione e l'omologazione

dell'imparare. Egli si spinse a sostenere – forse anche

riflettendo sulla propria esperienza educativa – che un

adulto sarebbe in grado di apprendere i contenuti di dodici

anni di scuola dell'obbligo dai programmi standardizzati in

uno o due anni al massimo.

Ma ormai siamo tutti parte di un “sistema” cibernetico

fuori dal nostro controllo, che ci disincarna in un'eterea virtualità

e ci allontana dal reale sentire il nostro prossimo. Di qui

l'importanza di ricostruire una storia della conoscenza, intesa

nel senso più ampio possibile, e delle sue progressive

trasformazioni. Dalla consapevolezza istintiva della “conformità”

delle cose a un ordine cosmico, essa si piega via via a finalità

puramente strumentali e all'idea di un progresso senza limiti

del tutto chimerica, per giungere infine all'attuale crollo,

ancora da decodificare compiutamente. Ecco dunque l'esigenza

di “prendere le distanze”, di osservare la “tecnologia

culturale occidentale” con il dovuto distacco, e di volgere

lo sguardo altrove, sia dal punto di vista geografico (come

avveniva al Cidoc, e come Illich cercò di fare concretamente,

trascorrendo lunghi periodi in India e in Estremo Oriente) sia

dal punto di vista storico12.

Per un'autentica emancipazione umana

Fondamentale per questa prospettiva critica è la capacità

di guardare il mondo con gli occhi dell'altro, respingendo

sia la crescente omologazione culturale e la condivisione forzata

di stili di vita e di consumo imposti dal dominio commerciale,

militare e ideologico dell'Occidente, sia la rivendicazione

di micro-identità esclusive ed escludenti, spesso costruite

in modo strumentale per sostenere un atteggiamento di chiusura,

di diffidenza verso tutto ciò che è diverso.

Un improbabile radicamento a luoghi, tradizioni, culti, ideologie,

che risponde all'esigenza di contenere la sensazione di minaccia

e disorientamento, riducendo arbitrariamente gli elementi di

complessità, ma che costituisce una risposta artefatta,

inefficace, deludente. Occorre, invece, interpretare correttamente

la nostra epoca e comprendere che non ci sono verità

assolute da difendere o da esportare con le armi in pugno, ma

solo il bisogno di costruire un nuovo pensiero critico e aperto,

vie originali da scoprire e per-correre insieme, spazi di discussione,

condivisione, autogestione, da moltiplicare quanto più

possibile. Contro il monologo dell'Occidente e contro ogni logica

della purezza, la retorica dei Noi contrapposti a Loro,

contro steccati e barriere, ostilità, pregiudizi e chiusure,

si dovrebbe alfine comprendere che è proprio nell'incontro

con l'altro, nella relazione, che si può trovare

la migliore risposta al disordine globale. Una difesa del meticciato,

dell'ibridazione, che diviene ancora più preziosa oggi

in tempi di chiusure culturali e di mu- scolari esaltazioni

del dogma, pesantemente gravati, soprattutto dopo gli attentati

terroristici dell'11 settembre 2001, da ossessioni paranoiche,

da un persistente e onnipervasivo senso di minaccia, da manie

di persecuzione diffuse su scala mondiale e da un egoriferimento

ipertrofico di opposti fondamentalismi13.

Qui ci viene in soccorso ancora una volta Ivan Illich, con la

sua idea di convivialità, di apertura incondizionata

all'altro, che non è stata solo una proposta teorica

originale, ma anche autentica pratica esistenziale. È

noto, infatti, come l'aspetto conviviale fosse fortemente valorizzato

da Illich, che cercava il più possibile l'incontro, lo

scambio diretto con i propri interlocutori, al di fuori delle

ingessate ritualità accademiche. Le conversazioni attorno

alla tavola insieme a lui erano spesso il momento più

alto di confronto culturale ed elaborazione teorica, in un clima

di ascolto, armonia e condivisione vera, raccontato con nostalgia

ed emozione da tutti coloro che ebbero la fortuna di parteciparvi14.

Conversazioni e riflessioni che ci pare abbiano come tratto

comune un'idea di autentica emancipazione umana e di costruzione

di una vera autonomia dell'individuo all'interno di una comunità

conviviale. Illich è un autore radicalmente rivoluzionario,

la cui lezione in fondo ci dice questo: bisogna imparare a gestire

l'incertezza e l'assenza di punti di riferimento costanti nel

tempo, senza però rinunciare all'aspirazione di trasformare

in profondità l'attuale assetto sociale, sottraendosi

al dominio di un sistema economico che si autorappresenta come

assoluto ed eterno e di un sistema politico fragile e delegittimato,

riuscendo finalmente a coniugare il pieno riconoscimento dell'individualità

e della singolarità con il bisogno di inter- connessione

e di ricostruzione di un saldo legame sociale, e ritrovando

il gusto e il senso di una libertà che sia davvero autonomia

e di relazioni autentiche ispirate ai principi di cooperazione

e reciprocità.

Questa la speranza che ci deve muovere, significativamente l'unica

condizione umana a non uscire subito dal vaso di Pandora insieme

a tutti i mali in esso contenuti, e chiamata anzi a mitigarne

i catastrofici effetti diffusi per ogni dove. La speranza è

cosa ben diversa dall'aspettativa, che vive solo nel

futuro: essa non lo nega, ma semplicemente non se ne cura, essendo

chiamata a vivere il presente nella sua presenza e a non lasciare

spazio alle ansie, alla paura, all'attesa di qualcosa che potrebbe

non arrivare mai. L'uomo non è l'automa piegato dal processo

di istituzionalizzazione, dalla cultura omologante e dalla comunicazione

vuota e autoreferenziale, ma un soggetto vitale, creativo, libero

nel proprio legame conviviale con la comunità e perfetto

nella propria incompiutezza15.

Il rimedio al senso di impotenza che l'epoca della complessità

costantemente amplifica non è affatto quello di tornare

a vivere nelle tenebre – come troppi detrattori di Illich

e dei suoi epigoni hanno stigmatizzato –, bensì

quello di “portare una candela nelle tenebre”, di

essere una fiammella di luce e di speranza, di giustizia, amore

e libero pensiero.

Giorgio Barberis

Note

- I. Illich, La perte des sens, Fayard, Paris 2004, tr.

it., La perdita dei sensi, Libreria Editrice Fiorentina,

Firenze 2009.

- I. Illich, The Right to Useful Unemployment and its Profesional

Enemies, Boyars, London 1978, tr. it., Disoccupazione

creativa, Boroli, Milano 2005.

- Si veda ad esempio I. Illich et. al., Disabling Professions,

Boyars, New York 1977, tr. it., Esperti di troppo, Ercikson,

Gardolo (tn) 2008.

- I. Illich, The Corruption of Christianity, Canadian

Broadcasting Corporation, 2000, tr. it., Pervertimento del

cristianesimo. Conversazioni con David Cayley su Vangelo, Chiesa,

Modernità, Quodlibet, Macerata 2008.

- Trasatti ha curato un approfondimento

monografico su Ivan Illich nel n.294 di «A rivista

anarchica» [anno 33, novembre 2003], con i contributi

di Paolo Perticari, Francesco Scotti, Pietro M. Toesca.

- Che cosa significa e come si articola in concreto il concetto

di «decrescita»? Qual è la sua origine

e come si può realmente declinare? In tal senso, la lettura

illichiana è un punto di riferimento imprescindibile.

Serge Latouche, che della decrescita è uno dei massimi

teorici contemporanei, non esita a riconoscere come tale idea

«sia nata in seno alla critica dello sviluppo e della

crescita condotta da una piccola internazionale di pensatori

raccolti attorno a Ivan Illich; pensatori del Sud, oppure che

avevano un'esperienza concreta della sconfitta dello sviluppo

nei Paesi dell'Africa o dell'America latina»; S. Latouche,

La planète uniforme (2000), tr. it., La fine

del sogno occidentale, Elèuthera, Milano 2010, p.185.

- Convincente la celebre definizione di Ulrich Beck, che da

decenni parla di società del rischio. Si veda

ad esempio U. Beck, Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine

andere Moderne, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1986, tr. it.,

La società del rischio. Verso una seconda modernità,

Carocci, Roma 2000. Oggi la politica, l'economia, il mondo sociale

e culturale sono accomunati da grandi trasformazioni che mettono

fortemente in discussione le più diffuse categorie interpretative

e riferimenti culturali a lungo condivisi. Per un'analisi specifica,

seppur sintetica, di ciascuno di questi aspetti mi permetto

di rimandare al volume di M. Revelli, G. Barberis, Sulla

fine della politica. Tracce di un altro mondo possibile,

Guerini e Associati, Milano 2005.

- Si veda in particolare I. Illich, Tools for Conviviality,

Harper & Row, New York 1973, tr. it, La convivialità,

Boroli, Milano 2005.

- I. Illich, Energy and Equity, Calder & Boyars,

London 1974, tr. it., Energia, velocità e giustizia

sociale, Feltrinelli, Milano 1974. A Illich dobbiamo anche

questo inquietante calcolo: «L'americano tipo dedica più

di 1500 ore all'anno alla sua automobile: ci sta seduto dentro,

fermo o in moto, lavora per comprarla e mantenerla, per pagare

la benzina, i pneumatici, i pedaggi, l'assicurazione, le contravvenzioni

e le imposte. Dedica cioè 4 ore al giorno alla sua auto,

sia che se ne serva, se ne occupi o lavori per lei. E non consideriamo

tutti gli altri suoi impegni di tempo regolati dal trasporto:

il tempo passato in ospedale, in garage o in tribunale, il tempo

consumato a guardare la televisione e la pubblicità delle

automobili, il tempo speso a guadagnare il denaro necessario

per viaggiare durante le vacanze, eccetera. A questo americano

occorrono dunque 1500 ore per percorrere 10.000 km di strada:

6 km gli prendono più di un'ora» [La convivialità,

cit., p.25].

- I. Illich, Deschooling Society, Harper & Row,

New York 1971, tr. it., Descolarizzare la società,

Mondadori, Milano 1972, ripubblicato da Mimesis, Milano-Udine

2010.

- I. Illich, Medical Nemesis. The Expropriation of Health,

Pantheon, New York 1976, tr. it., Nemesi medica. L'espropriazione

della salute, Mondadori, Milano 1977, ripubblicato da Boroli,

Milano 2005.

- Lo straordinario commento al Didascalicon di Ugo di

San Vittore che troviamo Nella vigna del testo - libro

colto e affascinante, il quale si presenta come “una storia

sull'arte di leggere” nei suoi passaggi fondamentali

- è un importante tassello di questo percorso; I. Illich,

In the Vineyard of the Text. A Commentary to Hugh's Didascalicon,

1993, tr. it., Nella vigna del testo. Per una etologia della

scrittura, Raffaello Cortina, Milano 1994.

- Sul rapporto complesso ma per molti aspetti innegabile tra

paranoia e politica si veda la raccolta di saggi curata da Marco

Revelli e Simona Forti, intitolata appunto Paranoia e politica,

Bollati Boringhieri, Torino 2007.

- Per fare solo due esempi tra i mille possibili, citiamo Giuseppina

Ciuffreda che, nel necrologio pubblicato sul quotidiano «il

Manifesto» [04/12/2002, Il rovescio del progresso],

ricordando l'incontro con Illich ad Assisi nel novembre del

1985, scrive: «Un seminario con lui era un'esperienza

totale», e Franco La Cecla, il quale ebbe a scrivere:

«Il suo metodo di lavoro è più simile a

una stoà dell'antica Atene che a una vita accademica:

un gruppo di fedeli giovani ricercatori, di adulti studiosi

e di vecchi amici lo ricordano e lo seguono» [«Libertaria»,

n. 4, 2001].

- Occorre prendere atto - sostiene Illich - dei propri limiti

strutturali, rinunciando alle chimere e alle false promesse

di una modernità sclerotizzata, e ritornare invece alla

«conspiratio» originaria, all'amore come

dono gratuito di sé, alla comunità di sentire

nella gioia e nel dolore. Sul concetto di conspiratio,

il bacio con cui i fedeli nelle prime comunità cristiane

«mescolavano il loro spirito e suggellavano la loro reciproca

comunione», si vedano in particolare I. Illich, Pervertimento

del cristianesimo, cit., pp.93-96 e The Rivers North

of the Future. The Testament of Ivan Illich as told to David

Cayley, Toronto 2005, tr. it., I fiumi a nord del futuro.

Quodlibet, Macerata 2009, pp.214-218.

| Da

Vienna a Brema, via New York, Cuernavaca, ecc.

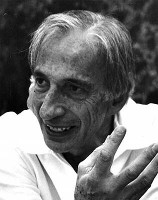

Ivan Illich

nacque a Vienna il 4 settembre 1926 da Ivan Peter, cattolico

di nobili origini dalmate, e da Ellen Rose Regenstreif-Ortlieb,

di famiglia ebrea sefardita. Cosmopolita per origine e

vocazione, poliglotta, straordinariamente curioso e intellettualmente

aperto, fu teologo, storico, sociologo, linguista, filosofo,

antropologo, economista, e molto altro ancora (è

stato anche definito un profeta fuori tempo). Nel

1941 dovette lasciare l'Austria a causa delle leggi razziali.

Fu a Firenze e poi a Roma, dove seguì i corsi alla

Pontificia università gregoriana. Laureatosi nel

1951, fu ordinato sacerdote e assegnato alla diocesi di

New York, divenendo viceparroco in una comunità

portoricana. Ottenne qui i primi riconoscimenti, e iniziò

a sviluppare e consolidare la sua vastissima rete di conoscenze

e amicizie. Nel 1956 divenne prorettore dell'Universidad

católica di Ponce, a Porto Rico, ma nel 1960 lasciò

l'isola anche per la sua opposizione a un modello di Chiesa

troppo condizionata dalle spinte imperialistiche statunitensi.

Dopo un lungo peregrinare per il continente latino-americano,

scelse Cuernavaca come luogo da cui organizzare la resistenza

ai processi di omologazione culturale di un Occidente

completamente asservito alla logica di uno sviluppo senza

limiti. In Messico fondò il Cidoc, un centro di

documentazione sulle tradizioni indigene e sullo sviluppo

delle grandi istituzioni mondiali nel campo dell'educazione,

della salute, dell'economia. In opere divenute celebri,

Illich mostrò gli effetti controproducenti e le

profonde antinomie del capitalismo maturo e di una società

dei consumi dominata da presunti esperti, ossia

tecnocrazie non elettive ch'egli definiva senza mezzi

termini “fascismo manageriale”, e delineò

un modello di “società conviviale”,

insieme austera e gioiosa, che diverrà punto di

riferimento costante per una parte essenziale del pensiero

critico novecentesco.

Negli ultimi anni di vita insegnò regolarmente

a Brema e in Pennsylvania, ma continuò a viaggiare

e ad avere amici e seguaci ovunque. Sempre pronto all'incontro

e al dialogo, coerente con i propri alti ideali, intellettualmente

vivacissimo e spiazzante nella sua genialità, Illich

si spense a Brema il 2 dicembre 2002, non a causa del

tumore al volto che gli tormentò il nervo trigemino

per quasi vent'anni, ma in conseguenza di un arresto cardiaco. |

| Illich

dixit

Rivoluzionare le istituzioni

Da

Celebration of Awareness (1970), tr. it., Rivoluzionare

le istituzioni, Mimesis, Milano - Udine 2012,

p.11: «Ciascun capitolo di questo volume è

il segno d'un mio tentativo di mettere in discussione

la natura di qualche certezza acquisita. Ognuno di essi,

quindi, denuncia un inganno, l'inganno insito in questa

o in quella istituzione. Sono le istituzioni che creano

certezza e quando vengono prese sul serio queste certezze

rendono il cuore insensibile e imprigionano l'immaginazione.

Ho sempre sperato e ancora spero che i miei giudizi, frutto

di rabbia o di passione, razionalmente costruiti o spontanei,

possano anche riuscire a far sorridere qualcuno e, con

questo sorriso, portare una nuova libertà, sebbene

la libertà non giunga mai senza un prezzo doloroso».

La convivialità

Da Tools for Conviviality (1973), tr. it, La

convivialità, Boroli, Milano 2005,

p.13: «La società, una volta raggiunto

lo stadio avanzato della produzione di massa, produce

la propria distruzione. La natura viene snaturata. Sradicato,

castrato nella sua creatività, l'uomo è

rinserrato nella propria capsula individuale. La collettività

è governata dal gioco combinato di una polverizzazione

estrema e di una specializzazione a oltranza. L'affannosa

ricerca di modelli e prodotti sempre nuovi, cancro del

tessuto sociale, accelera a tal punto il mutamento da

escludere ogni ricorso ai precedenti come guida

per l'azione. Il monopolio del modo di produzione industriale

riduce gli uomini a materia prima lavorata dagli strumenti.

E tutto questo in misura non più tollerabile. Poco

importa che si tratti di un monopolio privato o pubblico:

la disgregazione della natura, la distruzione dei legami

sociali, la disintegrazione dell'uomo non potranno mai

servire a uno scopo sociale».

p.30: «Alla minaccia di un'apocalisse tecnocratica,

io oppongo la visione di una società conviviale.

La società conviviale riposerà su contratti

sociali che garantiscano a ognuno il più ampio

e libero accesso agli strumenti della comunità,

alla sola condizione di non ledere l'eguale libertà

altrui».

p.67: «La popolazione è educata meglio,

curata meglio, trasportata meglio, divertita e spesso

nutrita meglio, ma a condizione che, per ogni unità

di misura di questo meglio, si accettino docilmente

sia i criteri sia gli obiettivi fissati dagli esperti.

Una società conviviale può instaurarsi solo

se riconosce il carattere arbitrario di queste misure

e la distruttività dell'imperialismo politico,

economico e tecnico che si nasconde dietro di esse».

p.130: «L'avvento del fascismo tecnoburocratico

non è scritto negli astri. Esiste un'altra possibilità:

un processo politico che permetta alla popolazione di

stabilire il massimo che ciascuno può

esigere, in un mondo dalle risorse manifestamente limitate;

un processo che porti a concordare entro quali limiti

va tenuta la crescita degli strumenti; un processo che

incoraggi la ricerca radicale intesa a far sì che

un numero crescente di persone possa fare di più

con sempre meno. Un programma del genere può

ancora apparire utopistico al punto in cui siamo: se si

lascia aggravare la crisi, lo si troverà ben presto

di un realismo estremo».

Nemesi medica

Da Medical Nemesis (1976), tr. it., Nemesi medica.

L'espropriazione della salute, Boroli, Milano 2005,

p.20: «Studiando l'evoluzione della struttura

della morbosità si ha la prova che durante l'ultimo

secolo i medici hanno influito sulle epidemie in misura

non maggiore di quanto influivano i preti nelle epoche

precedenti. Le epidemie venivano e se ne andavano, esorcizzate

da entrambi ma non impressionate né dagli uni né

dagli altri. Esse non vengono modificate dai riti celebrati

nelle cliniche mediche più di quanto lo fossero

dai tradizionali scongiuri ai piedi degli altari. Una

discussione sul futuro dell'istituzione sanitaria potrebbe

utilmente partire dal riconoscimento di questo fatto».

Nello specchio del passato

Da In the Mirror of the Past (1992), tr. it., Nello

specchio del passato, Boroli, Milano 2005,

p.35: «Il tema che intendo affrontare è

quello delle “benedizioni” di cui tuttora

godiamo, nonostante la crescita economica; della riscoperta

del presente quando si allontana dall'ombra che il futuro

vi ha proiettato sopra nel corso di tre decenni all'insegna

dello sviluppo. Penso sia giunto il momento di promuovere

la ricerca del dono non economico, che possiamo maggiormente

apprezzare se nutriamo la speranza in ulteriori riduzioni

del cosiddetto sviluppo.

Parlo intenzionalmente di benedizioni e doni quando

mi riferisco alla riscoperta del camminare e pedalare

in alternativa all'essere trasportarti; dell'abitare in

spazi autogenerati in luogo della rivendicazione del diritto

all'alloggio; del coltivare pomodori sul balcone e incontrarsi

in bar privi di radio e televisione; della capacità

di far fronte al dolore senza terapie e del preferire

l'attività intransitiva del morire al medicidio

monitorizzato.

Non intendo usare la parola “valore”: questo

termine economico ha subito recentemente uno slittamento

di senso nei nostri discorsi, così da rimpiazzare

il “bene”. Tuttavia, riconosco il pericolo

insito nel tentativo di mantenere la nozione di bene:

oggi il termine designa specificamente delle forme di

Management, il professionale “per il vostro

bene” sulle labbra di insegnanti, medici e ideologi.

Proprio per questo tento di recuperare le vecchie idee

di benedizione e dono per parlare della riscoperta dell'arte

di gioire di affrontare il dolore, che ho potuto osservare,

nei Paesi ricchi come in quelli poveri, allorché

è crollata l'aspettativa di vantaggi e sicurezze

garantiti dal mercato».

Ivan Illich |

|