|

È possibile vivere senza stato

intervista a Jordi López

di Andrea Staid

Tra il 13 e il 15 dicembre 2012

ho avuto il piacere di partecipare con una relazione su le società

contro lo stato all'università di Alicante, dove si è

tenuto un laboratorio esplorativo sull'antropologia politica

delle organizzazioni sociali non statali. Tra i relatori erano

presenti alcuni antropologi molto interessanti tra i quali l'autore

di Dominio e arte della resistenza James C. Scott, professore

all'Università di Yale.

In quei tre giorni, analizzando il potere, abbiamo capito l'importanza

della non separazione tra corpo sociale e corpo politico, abbiamo

compreso che dobbiamo creare delle norme per evitare la nascita

e la riproduzione dei rapporti di potere coercitivo, e che solo

attraverso una ridistribuzione del potere a tutti, la società

può riformarsi su basi egualitarie.

Il momento storico che stiamo vivendo ci offre una grande fortuna:

quella di assistere al collasso del sistema capitalista; ma

non possiamo stare a guardare, dobbiamo ripensarci, confrontare

il nostro vissuto con quello praticato altrove – o sperimentato

in passato – studiare chi prima di noi ha vissuto in modo

più libero, provare ad attuare giorno per giorno la decostruzione

dei rapporti di dominio, ribellarci allo stato e all'oligarchia

che lo mantiene per costruire una nuova società di liberi

e uguali. In questo numero di A ho deciso di riportare qualche

domanda che è stata fatta su Rojo y negro di marzo 2013

a uno degli organizzatori del laboratorio esplorativo, l'archeologo

libertario Jordi López.

|

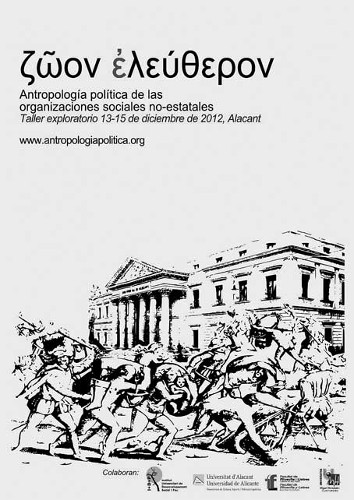

| Alicante, dicembre 2012. Il poster del laboratorio

sull'antropologia

politica delle organizzazioni

sociali non statali |

In primo luogo, che cos'è l'antropologia politica

delle organizzazioni sociali non statali e a cosa serve?

«Stiamo parlando essenzialmente di una forma di conoscenza

e di un oggetto; di applicare gli strumenti dell'antropologia

o, in senso ampio, dello studio dei gruppi umani nelle loro

società, nelle loro culture e nella loro storia, agli

ordinamenti sociali che sono privi di stato. Tradizionalmente,

in un effetto di etnocentrismo in gran parte comune, l'antropologia

politica si è limitata ad avere come oggetto di studio

lo stato, concentrando le sue ricerche ai suoi processi di formazione,

e storpiando così, secondo noi, una realtà umana

molto più complessa. Non solo le organizzazioni sociali

non statali sono state considerate una sorta di infanzia dell'umanità,

ma normalmente sono state applicate ai soli gruppi che sono

privi di stato, dimenticando che nelle nostre stesse società

esistono un'infinità di istituzioni che strutturano la

vita sociale senza ricorrere ai meccanismi dello stato, cosa

che presuppone una latenza e una potenzialità che non

possono essere trascurate.

Un'organizzazione sociale non statale non è per forza

un gruppo tupí-guaraní o machiguenga nell'Amazzonia

del XVII secolo, lo è anche una Confederazione anarcosindacalista

in Spagna, una comunità contadina nelle montagne della

Zomia asiatica o un gruppo parentale Bubi nell'isola di Bioko

dei giorni d'oggi. E quindi serve, tanto per iniziare, per capire

la realtà in un modo più olistico; per cambiare

i nostri punti di vista su come è il nostro mondo.

Non dobbiamo sottovalutare queste cose soprattutto in un momento

come questo, in cui vogliono farci credere che la realtà

non è solo univoca e incontestabile, oggettivamente costruita,

ma anche che un governo può farsi scudo dietro a essa

per ipotecare il futuro della nazione.

Non è che la realtà non esiste, tutto il contrario:

è che la realtà è più complessa

e per affrontarla abbiamo bisogno di strumenti più seri

del “senso comune” della nostra cultura politica.»

Cosa hanno capito o cosa volevate che capissero per i

diversi ambiti: accademia, anarchia, eccetera?

«L'accademia, intesa come la costruzione della conoscenza

attraverso i mezzi accademici, ha bisogno dell'anarchia. Diciamo

che il punto chiave di questa frammentazione della conoscenza

nello studio dei gruppi umani avviene, precisamente, perché

siamo arrivati all'idea che la realtà è più

complessa di quanto avevano ipotizzato le diverse scuole accademiche

della prima metà del XX secolo, soprattutto nel caso

della sinistra, molto condizionata dal discorso marxista.

Di fronte a questa critica a proposito dell'interpretazione

dei gruppi umani, la conoscenza accademica ha intrapreso sostanzialmente

due strade: da un lato c'è chi nega che sia successo

qualcosa, e continuano quindi a rifarsi ai modelli esplicativi

semplici; dall'altro c'è chi porta la “critica

contestuale” al punto del narrativismo kantiano, il classico

“tutto è valido” che impedisce qualsiasi

costruzione generale di conoscenza. In realtà ci sono

altre possibilità postmoderniste che ri-articolano l'interpretazione

sociale, culturale e storica, assumendo le puntualizzazioni

fondamentali di quella critica. Una delle più riuscite

è quella che, fondandosi proprio sulle tradizioni intellettuali

libertarie, situa l'individuo nel suo contesto culturale e dispone

una “pratica” dialogica, rizomatica, tra questi

due concetti.

Noi riteniamo invece che l'anarchismo, in generale, né

può né deve essere estraneo alla conoscenza accademica;

soprattutto per non perdere di vista la realtà e, con

questa, la sua capacità di incidere in quello che viviamo

o che vivremo.»

Dobbiamo sforzarci per farle trovare un suo spazio? E

perché?

«Sì, assolutamente, per quello che dicevamo prima.

In ogni caso sembra che stia già accadendo: a livello

internazionale c'è un bel gruppo di autori che lavora

su questa linea. Comunque, per tornare a quanto stavamo dicendo,

ricorderei ora l'idea anarcosindacalista di portare la nostra

forma di pensare nei luoghi in cui interagiamo. In questo senso

è inevitabile che noi anarchici che ci dedichiamo allo

studio dei gruppi umani dall'università affrontiamo il

nostro lavoro con le sfumature della nostra posizione ideologica;

non è poi così strano, né nuovo, né

cattivo, né buono in termini assoluti. Semplicemente

non ci sono stati troppi anarchici nelle università.»

Nel manifesto delle giornate vediamo persone che sembrano

dei coloni maltrattare degli indigeni, con il congresso dei

deputati come sfondo. Cosa volevate dire con questa immagine?

«Abbiamo voluto introdurre una piccola strizzatina d'occhio.

Abbiamo estrapolato l'immagine da un'incisione di Theodore de

Bry sulla conquista dell'America nel XVI secolo, e abbiamo eliminato

il paesaggio per ubicare la scena di fronte al Congresso di

Madrid. L'idea era esattamente quella di cui parlavamo, con

le organizzazioni sociali non statali, un tipo di fenomeni umani

ricorrenti. Come dicevamo, l'antropologia politica dell'assenza

di stato ha finito per concentrarsi, forse per gli studi classici

di Pierre Clastres, sulle società amerindie o su ogni

altra società considerata “primitiva”; ma

le cariche degli antisommossa del 25-S rispondono a una situazione

che può essere spiegata attraverso meccanismi abbastanza

simili, o almeno dentro quello stesso campo della conoscenza

delle organizzazioni sociali che non ricorrono allo stato, che

non fanno appello a un sistema di potere coercitivo come base

della pace sociale.»

A quanto pare i contenuti delle giornate non sono stati

solo di tipo libertario, o vicini all'anarchismo, ma si è

anche discusso di sviluppo, di metodologia, ecc…

«Be', questo risponde anche un po' all'esigenza di sperimentare

l'ampiezza dell'aggettivo “esplorativo”. Abbiamo

suddiviso il laboratorio in tre tipi di tavoli di lavoro: da

una parte i dibattiti, programmati con un ampio spazio dedicato

alle domande; da un'altra i laboratori del pomeriggio, nei quali

ci dividevamo tutti in gruppi più ridotti, di una decina

di persone, per dibattere in base a una traccia di lavoro; e

infine uno spazio finale di messa in comune, o di (in)conclusioni.

La nostra intenzione era, da una parte, rompere la dinamica

classica degli eventi accademici, in cui una persona parla agli

altri e non c'è concretamente uno spazio per dibattere:

se si trattava di esplorare il tema, avevamo bisogno che ciò

avvenisse da uno scambio di opinioni. Dall'altra parte volevamo

anche vedere un po' cosa succedeva, organizzare una sorta di

“etnografia” del laboratorio in cui abbiamo potuto,

forse a volte meno di quanto avremmo dovuto fare, riflettere

sul comportamento che teniamo in queste situazioni. È

stato molto interessante vedere le dinamiche che si sono generate

nei diversi gruppi e nelle messe in comune; è sicuramente

un approccio, una linea di lavoro, che crediamo che possa dare

risultati molto buoni se continuiamo a percorrerla.»

|

| Brasile, foresta tropicale, gruppo di indigeni |

Un nuovo scenario

Si parla di un aumento o di un auge d'interesse per

l'anarchismo, che si sta concretizzando nella crescente quantità

di lavori accademici e non. Da cosa credete che dipenda?

«Alcuni anni fa, precisamente sulla rivista Rojo y negro,

scriveva Fernández Paniagua, editore di Germinal, che

l'anarchismo ha vinto la battaglia morale. In realtà,

si potrebbe far risalire al periodo 1989-1994, rispettivamente

con il collasso del blocco sovietico e con la nascita pubblica

della guerriglia di stampo magonista Ezln; è il periodo

del “ritorno del pendolo” socialista. Il socialismo

autoritario, di stato, ha perduto tutte le sue battaglie in

buona parte a causa della sua ostinazione su alcuni modelli

interpretativi della realtà assolutamente rigidi. Diciamo

che si è soliti affermare che il discorso marxista è

sfasato; be', per noi è sfasato non tanto per le forme,

non perché fa continuamente appello alla classe operaia

e invita alla rivolta contro il potere borghese, ma per i contenuti,

perché non ha assimilato la “critica contestuale”,

la “pratica dialogica”, ecc. e ha ricostruito la

sua comprensione della realtà su questi concetti. In

questo senso l'anarchismo si trova in una posizione di vantaggio

che non dovrebbe sprecare. Infine, dopo la crisi iniziata nel

2008, capiamo che si verifica un processo generalizzato di allontanamento

tra la legittimità e la legalità; a questo ci

riferiamo quando parliamo di crisi dello spazio politico. Ora,

abbiamo una maggioranza della popolazione che inizia a dubitare

molto seriamente della legittimità della legalità,

e che né si sente né si può sentire identificata

con il socialismo autoritario come alternativa; la cosa strana,

pertanto, sarebbe stata che non si fosse nemmeno messa in pratica

l'organizzazione assembleare nel 15-M. Detto questo, indubbiamente,

ci si dipana un nuovo scenario, e a partire da questo momento

capiamo che si tratta di collegare questa vittoria morale con

una vittoria ideologica, una vittoria programmatica e una vittoria

organica. Questa è un'altra storia, ma senza dubbio in

tutto questo è indispensabile capire meglio i meccanismi

dell'organizzazione sociale “esseri umani”.»

Eppure il 15-M ha perso molta forza...

«Sì e no. Ritengo che sia assolutamente necessario

qui fare uno sforzo di precisione, e chiedersi esattamente quale

realtà di quelle che si inglobano dentro alle allusioni

più o meno diffuse rispetto al 15-M ha perso molta forza.

Sicuramente i 15-M organici, come istituzioni, non hanno perso

molta forza, ma moltissima; indubbiamente, questa perdita di

forza credo che sia meno percepita, che sia meno inaspettata

o trascendente ora rispetto a quanto è avvenuto nel periodo

compreso tra il 15 maggio 2012 e i due o tre mesi immediatamente

successivi. Mi spiego: quando prima dicevo che sarebbe stato

strano se il 15-M non avesse tentato l'assemblearismo mi riferivo

a che, nella congiuntura socio-culturale dell'ultimo decennio,

era più o meno prevedibile che una esplosione di indignazione

popolare si esprimesse in un rifiuto della politica istituzionale

e in uno spirito “orizzontalista”, anti-autoritario,

libertario, ecc.

Per me, pertanto, bisogna fare una grande distinzione nelle

nostre analisi tra il 15-M come fenomeno sociale, circoscritto

a un paio di mesi come non può essere altrimenti in questi

momenti di contestazione sociale generalizzata e aperta, e il

15-M come istituzione sorta da questo fenomeno. Nel senso di

fenomeno sociale, ovviamente la gente non è più

in strada a migliaia, ma sì, si è aperta un nuovo

scenario politico in cui sono obbligati a partecipare tutti

gli agenti pubblici. E bisogna distinguerli proprio con l'obiettivo

di concretizzare quello a cui ci riferivamo quando parlavamo

di collegare la vittoria morale del rifiuto della politica istituzionale

secondo un certo spirito libertario con una vittoria ideologica,

programmatica e organica che cambi effettivamente la nostra

situazione politica. Immagino che a partire da ora inizi il

terreno delle opinioni; personalmente ritengo che noi anarchici

organizzati dovremmo riflettere molto sulla questione dell'intervento

sociale, e farci attenzione, in un momento in cui c'è

sempre più gente che ci ascolta e che ci presta attenzione.»

|

| Porto Seguro (Brasile), Indios Pataxós |

Lo stato è, in qualcuna delle sue forme, un'alternativa?

«Certamente. Di fatto un'antropologia del non stato deve

iniziare capendo lo stato, e lo stesso avviene con un'ideologia

come l'anarchismo, anche se spesso ce lo dimentichiamo. In linea

generale, lo stato è un sottoprodotto derivato dalla

necessità di articolare socialmente gruppi umani più

numerosi; di modo che prima sorge quella necessità demografica

di integrazione, poi i meccanismi per gestirla, e infine la

cattiva gestione o il fallimento delle risorse di sicurezza

“democratica”, per dirlo in un modo, fanno sì

che la “frattura sociale” che fino a quel momento

era rimasta in stato fluido, si ossifichi. Una parte della popolazione

s'impossessa del potere coercitivo e dei meccanismi di stabilizzazione

sociale, della violenza legittima. In questo senso, non bisogna

dimenticare che lo stato è efficace e, fino a un certo

punto, auspicabile, e questo è ciò che fa sì

che in un momento determinato il resto della popolazione semplicemente

si astenga dall'opporsi attivamente allo stato; è molto

probabile, perfino, che fino a un certo punto il passaggio verso

questo tipo di organizzazione sia difficilmente percettibile

fino a quando non ha preso molta forza.

Lo stato è essenzialmente una soluzione politica a dei

bisogni concreti di integrazione, e in questo senso è

funzionale; per questo sorge in molti momenti della storia,

e sempre per questo scompare in molti altri. Un'altra questione

è se c'è un'alternativa auspicabile, o se ci sono

altre alternative.»

È possibile vivere senza stato?

«Certamente. La maggior parte dell'umanità nel

nostro divenire storico ha vissuto senza stato e, aggiungerebbe

Clastres, con tutte le ragioni del mondo, contro lo stato. Come

dicevamo, lo stato è una soluzione politica a dei bisogni

sociali determinati in gran parte dall'aumento della pressione

demografica; in questi contesti noi esseri umani abbiamo bisogno

di stabilizzare l'integrazione oltre alla nostra comunità

immediata e generiamo risorse di concentrazione del potere.

Il potere esiste in tutte le società umane, con o senza

stato, e l'importante è vedere di quale tipo di potere

si tratta; il problema è che nello stato si esercita

un potere coercitivo che si sorregge in primo luogo sulla legittimità,

ma infine sulla gestione della violenza.

La domanda, pertanto, sarebbe piuttosto in quali circostanze

si può vivere senza stato. Questa è la vera questione,

secondo me. L'anarchismo organizzato corre un enorme rischio

se non parte da questa domanda, perché deve contestualizzare

le risposte che diamo e far sì che non solo possano risultare

effettive in qualche luogo, ma che siano anche serie e convincenti.

Ad esempio, potremmo rispondere che un gruppo di cacciatori

di una ventina o trentina di persone disperse in un territorio

enorme e con un livello tecnologico basicamente paleolitico

può vivere senza stato, come anche un villaggio di un

centinaio di persone che praticano un'agricoltura di sussistenza

e che sono permanentemente in guerra con il villaggio vicino.

Ebbene, potremmo vivere tutti noi spagnoli come cacciatori o

in eco-villaggi? Ovviamente no. Il nostro compito è pertanto

costruire un'alternativa allo stato che sia allo stesso tempo

valida per quello a cui è servito lo stato a suo tempo:

stabilizzare l'integrazione di milioni di persone. Si tratta

di porre la questione in tutta la sua ampiezza, e non di concentrarsi

solo su alternative individuali o estrapolate dal contesto:

correnti come il primitivismo, il movimento della decrescita,

determinati ecologismi, eccetera, ovviano a fattori fondamentali

dell'equazione sociale. È davvero paradossale e quasi

preoccupante che istituzioni come le Confederazioni anarcosindacaliste

non si siano pronunciante organicamente discutendo queste posizioni,

quanto piuttosto appoggiandole, proprio quando l'assemblearismo

confederale, l'organizzazione della società in assemblee

di produttori e consumatori confederate, rappresenta, a nostro

modo di vedere, probabilmente l'alternativa più sensata

al problema della sostituzione dello stato senza tornare alle

condizioni di vita dell'età del bronzo europea. È

un dibattito aperto.»

A cosa ti riferisci quando dici che il primitivismo, la

decrescita o determinati ecologismi ovviano a fattori fondamentali

dell'equazione sociale? Sono posizioni che rivendicano temi

molto coerenti...

«Forse la prima cosa per iniziare a rispondere è

indicare che la coerenza discorsiva, la logica, non corrisponde

necessariamente alla realtà. Uno può sbagliarsi

ed essere perfettamente logico e coerente. Ad esempio, e limitandomi

alla tua domanda, chiunque a cui piaccia la campagna e vada

con una relativa frequenza in montagna sa perfettamente quale

era il confine delle coltivazioni uno o due secoli fa, e pertanto,

che in Spagna oggi c'è più bosco e terreno non

coltivato di allora. Questo, in generale, è una manifestazione

in più di un dato che si tende a ovviare in questi discorsi:

siamo la cultura la cui tecnologia, per individuo, genera il

minor impatto sul medio ambiente; ma siamo molti individui.

Indipendentemente dal livello di vita, che è una costruzione

culturale, ogni attività che pianifichi una decrescita

tecnologica dovrebbe essere sufficientemente sincera da riconoscere

che per il suo modello c'è troppa gente.

A oggi semplicemente non si può mantenere tutta la popolazione,

ad esempio, di una città come Alicante, senza agricoltura

industriale e senza un'integrazione economica a livello internazionale.

Questo, ovviamente, non vuol dire che non ci sia un problema

ecologico, ma semplicemente che abbiamo più possibilità

di risolverlo completamente pianificando modelli di autogestione

economica in cui, scomparso lo stato e le corporazioni economiche,

siano le stesse assemblee di produttori e consumatori confederate

a razionalizzare la produzione. Questo, inoltre, si collega

a quello che dicevamo di un anarchismo di integrazione sociale,

in cui il discorso non si percepisce come un'aggressione agli

interessi della maggioranza della popolazione ma come un'alternativa

reale, tangibile, per coordinare questi interessi. Ma questo

è tuttora in corso di dibattito.»

Andrea Staid

andreastaid@gmail.com

traduzione di Arianna Fiore e Carmela Oliviero |