|

interviste

C'era una volta in Messico

intervista a Pino Cacucci di Laura Antonella Carli e Giuditta

Grechi

“Io non faccio lo storico, racconto storie”.

Pino Cacucci, di ritorno dal Messico, parla di letteratura, di memoria, di ribelli e, naturalmente, di America Latina.

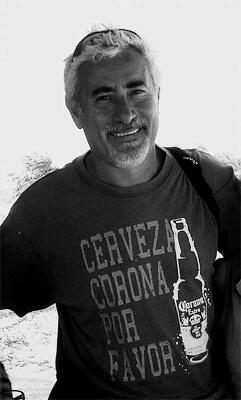

Pino Cacucci, prima ancora

che uno scrittore e un traduttore, è un viaggiatore.

Nel suo ultimo libro, La memoria non m'inganna, che raccoglie

scritti di diverso tenore: ricordi, recensioni, piccoli racconti,

dedica un breve testo a Bruce Chatwin, il “viandante impeccabile”:

“Basterebbe quella foto che gli scattò lord Snowdon

nell'82: scarponi appesi al collo, bisaccia in spalla, sguardo

inquieto e momentaneamente distolto dal sentiero per dare un'occhiata

veloce all'obiettivo, sguardo che sembra voler dire: 'Fai pure,

ma io non posso fermarmi'... In quell'immagine Bruce Chatwin

è l'emblema del viandante, e poco importa se stesse posando

da ore o minuti, ciò che resta impresso è il senso

del movimento”.

Anche Pino è un viandante, solo che lui, a differenza

di tanti vagabondi per vocazione, ha trovato una meta: il Messico

è la sua seconda casa, ogni volta che ne parla lo fa

in prima persona, dice “noi in Messico...”.

Anche qui, nella sua Bologna, sembra essere di casa e di passaggio

allo stesso tempo. C'è confidenza e amore per la città,

ma anche l'irrequietezza, il dinamismo di chi ha pur sempre

un piede al di là dell'oceano.

Sei da poco tornato dal Messico, dove hai anche organizzato

il Festival Messico-Italia di Mahahual, quanto tempo passi nel

tuo paese d'adozione?

«Cerco di tornare in Messico ogni volta che posso, perché

credo sia culturalmente uno dei posti più vivaci che

ci siano. E sono in buona compagnia: Harold Pinter diceva che

quando voleva respirare cultura, altro che Parigi o New York,

andava a Città del Messico.

La prima volta che mi sono spinto fino a Mahahual, l'ultimo

lembo del Messico prima del Belize, ho ritrovato Luciano, una

vecchio amico, ed è nata un'idea folle: un festival Italia-Messico

in un paese di mille abitanti. Contro ogni previsione, anche

con il sostegno delle amministrazioni locali, il progetto prende

piede. Alla fine abbiamo radunato 100 invitati, 51 messicani

e 49 italiani. Certo, l'affluenza di pubblico, trattandosi di

un paesino così piccolo, non poteva che essere limitata.

Abbiamo però avuto un'enorme attenzione da parte della

stampa e soprattutto ci siamo divertiti tantissimo. Lo scopo

principale – l'abbiamo chiamato apposta cruzando fronteras

(attraversando le frontiere) – era quello di far vivere

assieme persone, artisti, provenienti anche da realtà,

non solo da paesi diversi. In questo siamo riusciti: si è

creata una sorta di simbiosi, soprattutto la sera, quando i

musicisti italiani e messicani suonavano insieme, si creava

una vera e propria comunità anche con la gente del posto.»

È già in cantiere la prossima edizione?

«La volontà c'è, speriamo di riuscire a

realizzarla. Sarebbe un peccato se finisse tutto adesso, ci

abbiamo investito molto, facendo anche dei sacrifici, e speriamo

che chi ci ha fatto delle promesse – sponsor, istituzioni,

eccetera – le mantenga.»

A proposito di rapporto Messico-Italia, tu non cerchi

solo di portare, come in questo caso, l'Italia in Messico, ma

anche il Messico in Italia, ad esempio attraverso la tua rassegna

stampa settimanale che ha sempre un occhio di riguardo nei confronti

dell'America Latina.

«Sono ormai 25 anni che faccio la rassegna stampa, o “Stampa

rassegnata” per Radio Città del Capo, qui a Bologna,

in cui ogni tanto cito anche “A” Rivista Anarchica,

e forse sono l'unico a farlo. Sicuramente sono uno dei pochi

che parla di America Latina. Di certo non lo fa la stampa italiana,

tutta accartocciata su se stessa, concentrata sull'Europa –

che ormai non conta più niente nel mondo. È che

se non vai tu su internet a cercarti la notizia e compri solo

i quotidiani italiani in edicola, sembra che l'America Latina

non esista.»

Adesso, con l'elezione di papa Bergoglio, sembra che esista

almeno l'Argentina.

«Il caso dell'elezione del papa è emblematico:

io mi trovavo in Messico in quel periodo, e quando sono tornato

mi sono reso conto che qui l'avevano già fatto santo.

A Città del Messico guardavo i telegiornali, anche i

più conservatori: lo hanno massacrato, hanno parlato

del suo passato, gli hanno fatto un processo pubblico chiedendosi

fino a che punto era stato complice della dittatura o soltanto

codardo. C'è una discrepanza assoluta nella visione del

mondo quando sei là e quando sei qua. Qui muore Andreotti

e subito diventa quasi un sant'uomo. A Londra muore la Tatcher

e i minatori fanno festa.»

Come è stata accolta invece la morte di Videla?

«Ieri dall'Argentina mi hanno mandato una cosa molto dura

e toccante, una sorta di saluto a Videla, anzi ai suoi familiari,

in cui si dice: ecco, voi almeno il corpo l'avete, noi non l'abbiamo

mai avuto.»

|

| Pino

Cacucci |

Tra storia e memoria

Come mai secondo te in Italia c'è invece questa

tendenza all'immediata santificazione post mortem?

«Credo che la maggior parte di responsabilità ce

l'abbia l'informazione. L'informazione italiana è strutturalmente

ossequiosa. C'è stato un periodo in cui sembrava che

lo sport preferito degli italiani fosse andare ai funerali,

come quando è morto Agnelli. Nessuno che abbia detto

“senza i soldi pubblici non avrebbe fatto niente, la Fiat

è nata come fabbrica bellica, scoria avvelenata della

grande guerra”. La colpa è della stampa, e naturalmente

anche dell'ignavia di tutti noi.

Alla morte della Tatcher invece Ken Loach ha detto: “Privatizzate

il funerale, lei ha privatizzato tutto, ci manca che paghiamo

il suo funerale con i soldi pubblici”.»

Invece in Italia cosa manca?

«Forse è l'indole italiana: noi tendiamo a perdere

la memoria. Prendi la seconda guerra mondiale: siamo l'unico

paese che ha compiuto genocidi, per esempio in Africa, e che

ha fatto finta che non fosse successo niente. In Germania ancora

oggi i bambini alle elementari devono imparare cosa ha fatto

il proprio paese. Da noi a parte Del Boca, che è rimasto

inascoltato, non ci sono neanche testi che dicono che in Jugoslavia

c'erano campi di sterminio italiani gestiti dall'esercito, che

ha sterminato persone solo perché erano slave, non perché

erano partigiani. È stato tutto cancellato in nome del

cambio di sponda di Badoglio, che fino al giorno prima era un

criminale di guerra – gli inglesi avevano il mandato di

impiccarlo – e il giorno dopo è diventato il padre

della patria. È codardia storica. Non siamo in grado

di fare i conti con noi stessi, con la nostra storia. Pensiamo

a come viene insegnata a scuola la prima guerra mondiale. Io

credo che non sia mai esistito Enrico Toti: è un'invenzione,

non è possibile che un uomo senza una gamba venga rimandato

in trincea.

Io ho vissuto una sorta di schizofrenia fin da bambino. Mio

nonno era uno dei famosi ragazzi del '99, che a 16-17 anni vennero

mandati in trincea nel Carso, poi in Africa, e mi ha raccontato

delle cose che mi hanno colpito profondamente. Che so, di un

alpino a cui il generale ha sparato in testa perché non

si è tolto la pipa e non l'ha salutato in maniera deferente.

Oppure di un compagno di trincea che, avendone passate di ogni,

ha aspettato un assalto e la prima fucilata l'ha sparata nella

schiena del capitano. La sua guerra mondiale era così.

Nella sua campagna d'Africa i soldati che guidavano gli autocarri

tiravano sotto i passanti per divertimento.

Poi a scuola: Enrico Toti, Cadorna... erano tutti eroi. E io

pensavo: mio nonno non è un bugiardo. E quando in prima

media dovetti fare il tema “I ricordi di tuo nonno della

prima guerra mondiale” scoppiò un casino: venni

esposto al pubblico ludibrio della classe da parte del professore

che mi tacciò di antipatriottismo.

Ecco, io ho sempre avuto questa schizofrenia fra la realtà

che mi veniva raccontata e quella che leggevo sui libri.»

Molti dei tuoi personaggi sono figure dimenticate dalla

storia. Questa scelta si lega al discorso che hai appena fatto?

Dare memoria alle figure dimenticate, guardare la storia da

un punto di vista laterale, meno istituzionale?

«Certo, la spinta che ho per scrivere è soprattutto

questa, una sorta di spirito di rivalsa, scavare e ritirare

fuori cose dimenticate o bistrattate. Fa parte del discorso

sulla memoria intesa come coltivazione del dubbio, non assuefazione

alle certezze che vengono propinate. Poi, più approfondisci,

più scavi e più ti accorgi che la storia non è

affatto una scienza esatta: ognuno la racconta come gli pare,

e non può essere obiettiva.

E in quest'ottica sono molte le persone che meritano di riavere

voce, a cui la voce è stata soffocata perché non

faceva comodo quello che dicevano e facevano. Quindi ovviamente

in tutta la storia dell'anarchismo trovo spunti all'infinito.

Lo stimolo è riportare in vita queste esistenze dimenticate,

sempre con la consapevolezza che non è possibile contrabbandare

la verità assoluta. Io non a caso scrivo in una maniera

narrativa, racconti e romanzi.

Qualcuno mi critica dicendo che sono apologie, che scelgo il

meglio di personaggi che sicuramente potevano avere lati oscuri.

Alla presentazione presso il Germinal di Trieste del mio libro

Nessuno può portarti un fiore, c'è stato

un compagno – non del Germinal, lo chiarisco per correttezza

– che mi ha rimproverato di fare una sorta di “buonismo”,

perché secondo lui Fantazzini era molto più duro

di come l'ho descritto io. E in questo caso, essendo l'unico

dei personaggi citati nel libro che ho conosciuto personalmente,

ho risposto che questo è il modo in cui l'ho conosciuto

io. L'ho conosciuto dopo che si era fatto 33 anni di galera

e mi è parsa una persona sensibile, che trasmetteva una

certa bontà d'animo. Ma ribadisco: ogni critica e dibattito

sono proficui.

In ogni caso è ovvio che l'atteggiamento da cui parto

è di condivisione: io non faccio lo storico, racconto

storie. E alla base c'è sempre un trasporto, un'empatia

nei confronti delle vicende che scelgo di raccontare.»

La condivisione è sempre così totale? Ti

è mai capitato di avere dubbi su alcune vicende?

«In alcune storie che ho raccontato ci sono lati che io

stesso non condivido, non sono sempre in totale simbiosi. Con

il libro su Tina Modotti mi sono dovuto confrontare con dubbi

continui. Ho scritto un libro di dubbi, anche contro altre pubblicazioni

che hanno preferito l'immagine dell'eroina della rivoluzione,

l'apostola del comunismo. Io invece ho tirato fuori dettagli

della sua vita che dispiacevano a me per primo, perché

da parte mia c'era l'innamoramento verso la persona, ma non

potevo tacere ad esempio certe implicazioni con lo stalinismo

o i dubbi sul suo livello di complicità in certi eventi.»

Forse è solo in questo modo che si rende giustizia

a un personaggio: raccontandolo in tutta la sua complessità,

anche scomoda.

«Dal mio punto di vista sicuramente. Prima di scrivere

questo libro su Tina Modotti ne avevo scritto un altro, che

ormai non è più in circolazione, in cui raccontavo

me stesso alla ricerca di queste notizie, e man mano che procedo

con le ricerche vedo sgretolarsi l'ideale che avevo di lei e

sono costretto a fare i conti con i lati oscuri della sua vicenda,

con aspetti della sua vita che, in altri libri che raccontano

la sua vita, sono rimasti del tutto taciuti.»

È interessante il rapporto che si crea tra scrittore

e personaggio, è una sorta di dialogo attraverso il tempo.

«È prima di tutto una specie di innamoramento.

E poi naturalmente c'è il dialogo con il fantasma del

personaggio. Ogni tanto ti fermi e chiedi al fantasma: “Ma

hai davvero fatto questa cosa?”. Molte vicende resteranno

sempre controverse. Tutte le volte che rivedo Paco Taibo (lo

scrittore Paco Ignacio Taibo II) discutiamo a proposito dell'omicidio

di Julio Antonio Mella, compagno della Modotti. Secondo Paco

è stato fatto uccidere dal governo messicano in combutta

con il dittatore di Cuba, mentre nulla c'entravano le dispute

interne tra stalinisti e trotskisti. Io sono d'altro avviso,

nel mio libro infatti ho riportato alcune testimonianze che

ho letto sui giornali dell'epoca e che contrastano con la versione

fornita da Tina. Recentemente Paco è tornato alla carica,

convinto di aver trovato nuovi documenti a favore della sua

tesi. Insomma, la storia non finisce mai, non è fatta

di certezze: puoi continuare a scavare tutta la vita e poi ognuno

magari rimane delle sue convinzioni, l'essenziale però

è continuare a discutere e non fare finta di nulla.»

Del tuo modo di narrare incuriosisce molto la ricostruzione

di dettagli e stati d'animo profondamente personali, per cui

il lavoro di ricerca e di ricostruzione storica può aiutare

fino a un certo punto. Qualche volta non hai paura di interpretare

troppo liberamente?

«È una questione che mi sono posto, però

ho fatto questa scelta: mi interessa raccontare gli stati d'animo.

È la possibilità in più che ha il narratore

rispetto allo storico, quella di riuscire a ridare vita alla

persona anziché al personaggio. E quindi ci vogliono

gli stati d'animo, ci vogliono i dialoghi, i sentimenti. Certo,

io mi illudo che il mio modo di scrivere sia il risultato di

ricerche, attraverso testimonianze di varia natura, che io poi

trasformo in una scena in cui le persone si dicono delle cose

e provano delle emozioni. E questo per forza sconfina nel romanzo.

D'altra parte senza questi aspetti i personaggi sarebbero icone

fredde, come nei libri di scuola.

Ad esempio per il libro su Nahui Olin ho fatto anni di ricerche,

ho letto testi, intervistato persone e visitato luoghi: da tutto

questo magma decido di tirare fuori un romanzo, non una ricostruzione

storica. E allora aggiungo delle parti in corsivo in cui lei,

ormai vecchia, riflette sulle vicende. E, presentandolo in giro,

mi è capitato più di una volta che dal pubblico

mi chiedessero “Ma, quelle lettere di Nahui, dove le hai

recuperate?” “Non sono lettere”, rispondevo,

“le ho inventate io”. Da un lato è indubbiamente

lusinghiero: il bravo narratore deve riuscire a calarsi nei

panni degli altri, o in questo caso delle altre.»

Avendo raccontato anche di persone che conosci, che sono

ancora in vita, ti è mai capitato che qualcuno abbia

avuto delle rimostranze per come l'hai tratteggiato? Forse non

Sepúlveda: ne fai un ritratto così bello che ha

poco da lamentarsi...

«Di Sepúlveda ho scritto cose che mi aveva raccontato

lui stesso. Oltretutto lui mi ha detto: “Maledetto Pino,

sei il mio dottor Freud!” perché quei fatti, la

sua prigionia, non li aveva mai raccontati a nessuno in modo

così dettagliato. Erano una ferita aperta che in parte

resterà aperta per sempre.

Rimostranze direi di no, piuttosto ho dei piccoli rimpianti.

Faccio un esempio: in Ribelli c'è un capitolo

su Silvio Corbari e Iris Versari. Era da tempo che volevo scrivere

questa vicenda, quindi avevo già tutti i miei dati, non

avevo però ancora conosciuto la famiglia di Corbari,

cioè i due figli – e in particolare Giancarlo e

sua moglie Iole – e Lina, la vedova, che allora era ancora

viva. In quel capitolo ho dato molto spazio a Iris (compagna,

amante di Silvio? Poco importa). Di fatto però ho quasi

tralasciato la figura di Lina, che avendo già un figlio

piccolo non poteva andare in montagna: era una di quelle donne

che rischiavano la pelle per aiutare i partigiani, anche se

non erano loro stesse in prima linea a combattere. E dopo averla

conosciuta e apprezzata moltissimo, mi è nato il rimpianto

di non averle dato il giusto rilievo a vantaggio di Iris, che

a posteriori avrei ridimensionato.

Quando hanno ucciso Silvio Corbari Lina era incinta, e lei diceva:

“Meno male che mio figlio è sputato al padre, se

no avrebbero detto che ero stata con qualcun altro, e invece

mio figlio è la prova che Silvio stava ancora con me

quando l'hanno ammazzato”.

È sempre delicatissimo quando si parla dei vivi, anche

se io sono stato fortunato, perché la famiglia Corbari

poteva benissimo disconoscere il mio racconto. Ma hanno capito

che l'ho fatto in buona fede, per restituire dignità

e memoria alla storia di Silvio. Lina mi diceva spesso “Ah,

i partigiani i partigiani: io però sono sempre stata

trattata come la moglie di un bandito, non di un partigiano.

Per campare ho dovuto fare i lavori più umili, perché

non mi assumevano da nessuna parte, eravamo considerate mogli

di ladri e banditi. Oggi si fa presto a parlare di Resistenza,

ma il dopoguerra per noi è stato davvero duro. Col cavolo

che ci consideravano vedove di eroi”.

In ogni caso, sia con i vivi che con i morti, è necessaria

un'etica del narratore, un rigore morale di cui è responsabile

lui solo. Poi chi legge è libero di fare le proprie critiche.»

|

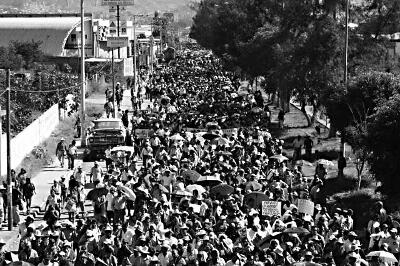

| Oaxaca (Messico), manifestazione popolare |

L'epica del malfattore

Con figure così iconiche: il bandito, il rivoluzionario,

il fuorilegge un rischio forte può essere quello di cadere

in una letteratura troppo romantica o apologetica.

«Certo, il rischio c'è e lo corro, ma al tempo

stesso sono figure che mi attraggono proprio per questi motivi.

Quando ho cominciato a scrivere della banda Bonnot, e quindi

dell'altra faccia della Belle époque, non ero spinto

soltanto dal desiderio di riesumare fatti e persone che avevano

una loro dignità, c'era anche un'altra forza che mi spingeva,

anche se non dichiarata: raccontare quella storia era un po'

come raccontare tante altre storie simili degli anni '70, che

io ho vissuto. Volevo dire: “Attenzione, quelli che impugnano

le armi non sono tutti fanatici, ci sono i fanatici, ma anche

quelli che, in diverse maniere, sono stati sbattuti dalla vita

con le spalle al muro”.

Raccontando la storia di Bonnot ho voluto dire che tu puoi anche

essere una persona sensibile, animata da buoni propositi, ma

se ti va tutto storto, ti perseguitano fin da piccolo, cresci

in una fonderia, tuo padre è un povero disgraziato...

provi a riscattarti e tutte le volte ti risbattono nel buco,

alla fine ti incazzi e dici basta, meglio una fine spaventosa

di questo spavento senza fine.

E allora perché devo condannare Bonnot in nome di un

principio – anche di un certo anarchismo – non violento,

pacifista? Il mondo nasce e vive nella violenza, puoi solo limitarla.

L'ideale non violento è bellissimo, ma non applicabile

in assoluto: ci sono fasi della storia in cui la gente si ribella

e fa un atto di violenza. E quando non trovi una rivoluzione

a disposizione fai come Bonnot, che si fa ammazzare, ma perché

animato da un eccesso di sensibilità, non di crudeltà.

A me interessava provare a raccontare questo punto di vista,

quello di chi non solo è rimasto nella storia come un

criminale, ma che mentre faceva quelle cose aveva contro quasi

tutto il movimento anarchico che lo considerava un provocatore

o uno che – magari in buona fede – faceva dei danni

politici enormi.

E anche in questo caso, come scrittore, mi sono messo su una

china pericolosa, perché la critica può essere:

della figura di Bonnot parli, cerchi di riscattarla, ma appartiene

a inizio '900, uno che fa queste cose adesso cosa fai, non lo

condanni? Io no, non lo condanno, ma neanche lo esalto. Non

si tratta di proporre dei modelli, ma di raccontare cose che

succedono e sono successe. Il confine è labile: non sto

dicendo: “Prendete una pistola e fate come Bonnot”,

anzi, raccontandovi com'è finita cerco semmai di dissuadere.

Però vi dico anche che non era una carogna.»

Quindi ben venga anche un po' di romanticismo...

«Io rivendico il romanticismo e l'epica. E sono in buona

compagnia. Altri miei amici scrittori, come Paco Taibo, come

Sepúlveda dicono spesso: “Romantici? Sì,

cosa c'è di male? Siamo romantici perché abbiamo

bisogno di sentimenti”. E io stesso non considero l'aggettivo

“romantico” in maniera negativa.

Allo stesso modo rivendico l'epica: da lettore mi piace sentire

il coinvolgimento di una narrazione epica degli eventi, quindi

cerco di perseguirla. È logico che scegliendo questa

modalità narrativa, il lettore, se coinvolto, sta dalla

parte per cui parteggio anch'io. Comunque dubito fortemente

di essere un cattivo maestro.»

I più criticati saranno i ritratti di personaggi

non animati da ideali politici, che pure tu inserisci nelle

tue rassegne di ribelli.

«Chiaro, Casaroli ad esempio, di cui ho parlato in Camminando,

non era animato da ideali, era un “ribelle senza causa”,

e c'è chi critica il fatto che io l'abbia inserito insieme

a ritratti di partigiani, di persone fortemente connotate a

livello etico e politico. A me però interessava il lato

umano di un giovane che, nel dopoguerra, si ritrova come tanti

altri a essere uno sbandato, senza più nulla in cui credere

e la sua reazione è: “Be', non cambia niente, io

non credo più in niente: mi metto a rapinare le banche”.

E allora si mette insieme ad altri due, uno che da giovane era

stato fascista e uno che era stato partigiano, e ne viene fuori

un terzetto grottesco che, unito da questo patto di morte, comincia

a rapinare per fare la bella vita. Erano gli anni '50 e in qualche

modo anche loro si sono ribellati a un'Italia di buffoni.»

Be', tra i Ribelli hai messo anche

Jim Morrison...

«Certo, e mi chiedono cosa c'entri con in partigiani...

c'entra: più ribelle di lui!

A parte i miei gusti personali, mi interessava la vita, brevissima

ma intensa, di un musicista che viene ricordato solo per le

canzoni ma che è anche finito in galera perché

incitava a disertare la guerra del Vietnam, a bruciare le cartoline

precetto quando arrivavano. Nel suo caso non c'era solo l'autodistruzione

come forma di ribellione, c'era anche il tentativo di fare qualcosa

di incisivo. Il suo eccesso di sensibilità l'ha poi evidentemente

portato all'autodistruzione. Anche in questo caso la critica

è facile: una signora a Milano mi ha detto: “Ma

era un drogato”. E io: “Be', signora, è un

po' riduttivo...”.»

È molto forte la tendenza, sia nei confronti di

persone con problemi di dipendenza sia verso chi ha commesso

qualche forma di reato, a identificare totalmente l'individuo

con l'azione commessa. Per questo forse è invece importante

recuperare un po' di fascinazione nei confronti dell'illegalismo,

come c'era ad esempio nella letteratura ottocentesca o prima

ancora all'epoca dei supplizi pubblici: una sorta di “epica

del malfattore”. Soprattutto ora che domina ovunque, anche

a sinistra, un legalitarismo benpensante.

«Il mio stimolo per continuare a scrivere è proprio

andare contro questo appiattimento, fare un po' il bastian contrario.

A me interessano le ragioni per cui si finisce a fare il bandito,

il malfattore, eccetera.

Può anche capitare che comincio a ricercare, a scandagliare

e mi accorgo che il personaggio che mi interessava era proprio

uno stronzo, e allora lascio stare. Anche perché in quel

caso non scatta la condivisione, che è indispensabile,

quindi saluto il personaggio e dico: “La tua storia la

racconterà qualcun altro”.»

Nello scegliere di raccontare determinate storie, quanto

c'è di politico e quanto di viscerale?

«Credo che la mia passione politica sia viscerale. Io

però preferisco parlare di passione sociale, visto che

in troppi si sono prodigati per trasformare la parola “politica”

in una parolaccia. Tutto in fondo è politica. Bisognerebbe

riportare la politica alla sua accezione originaria di preoccupazione

per l'altro, condivisione comunitaria di un problema, farsene

carico anche per altruismo e generosità e non per interesse

personale... insomma, l'esatto contrario di quello a cui assistiamo

oggi, per cui la politica è essenzialmente una carriera.

Io vorrei invecchiare un po' anche nello spirito, non solo nel

corpo: vorrei incazzarmi di meno, dare una tregua al fegato.

Certo, molte cose non le vedo più con lo sturm und

drang dei 18 anni, l'età ti insegna a stare più

zitto e ascoltare di più. Però c'è sempre

una brace che si rinfiamma.»

Tornando a Sepúlveda, a proposito di reazioni viscerali,

alla Fiera del libro di Torino... (scoppia a ridere

e finisce la frase: “Quando ha detto che il Cile è

un paese di merda!”) «Ecco, questo è uno

dei motivi per cui siamo così amici...»

Dopo la sua dichiarazione Oscar Godoy, l'ambasciatore

cileno in Italia, gli ha rimproverato di essere troppo concentrato

sul passato del paese, di non riuscire ad accorgersi dei cambiamenti

in atto.

«Non si può pensare di passare attraverso l'inferno

e rimanerne indenni. Ciò non vuol dire che sia legato

al passato: ha sì scritto libri di memoria, ma tanti

dei suoi testi sono scritti per l'attualità e per il

futuro, ad esempio quando dice che essenzialmente la differenza

tra destra e sinistra è che la destra tende a semplificare

tutto, e da qui il razzismo, mentre essere di sinistra vuol

dire faticosissimamente accettare l'estrema complessità

del mondo e farsene carico e non pensare alle scorciatoie, perché

non esistono.»

Una volta, proprio sulle

pagine di “A” hai scritto: “il mondo è

troppo complesso per non essere anarchici”.

«Il concetto è esattamente quello! Le scorciatoie

sono facili e così si va avanti per certezze assolute,

che fanno i danni che sappiamo.

Insomma, Lucho (Luis Sepúlveda) prende la vita in maniera

sanguigna, ma è una delle persone di maggior bontà

d'animo che io conosca. A volte è proprio chi è

più generoso nei confronti degli altri che sente l'affronto

e si incazza di più. Lui, proprio perché sempre

animato dal bisogno di accettare la complessità del mondo,

non è un estremista: è sempre disposto ad approfondire

le situazioni cogliendo anche le ragioni degli altri.

Poi, dopo tutto quello che ha passato, ora in Cile è

tornata la destra al governo: è ovvio che sia furibondo.

E lì, come in Italia in fondo, è anche colpa di

una sinistra che non si fa votare, che delude talmente tanto,

che poi a votare ci vanno solamente gli altri.»

|

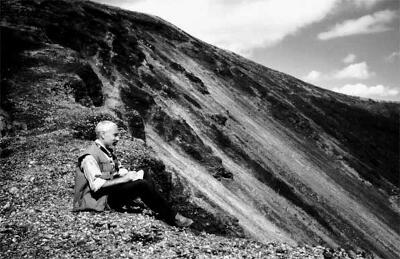

| Pino Cacucci sul vulcano Paricutín,

nello stato messicano

di Michoacán |

Le vene aperte dell'America Latina

Ricordavi che in Cile è tornata al governo la

destra, ma in molti altri paesi latinoamericani non è

così, anzi, in alcuni casi – Argentina, Venezuela,

Bolivia – la sinistra, magari non sempre limpidamente,

vince le elezioni da dieci, quindici, vent'anni.

«Be', negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni interessantissimi,

che hanno fatto dell'America Latina anche una sorta di fucina

per nuove maniere di intendere la sinistra al governo. Certo,

a conti fatti l'esperienza di Lula in Brasile ricorda un po'

quella di Mandela. Però non ne nascono tanti di personaggi

che dal carcere e dalle lotte, in alcuni casi dalla guerriglia

– come il presidente dell'Uruguay – arrivano al

governo. Il neoliberismo devasta ogni società, però

il Brasile dimostra che da un lato si può progredire

secondo i canoni imposti dall'esterno, con le quotazioni in

borsa, la finanza e tutto l'orrore che sappiamo, ma al tempo

stesso riducendo sempre più la povertà. Poi non

bisogna dimenticare che queste situazioni sono sempre i risultati

di grandi movimenti, non di un uomo della provvidenza. Nel caso

di Chavéz, è criticabile l'uomo, con il suo modo

di fare troppo istrionico, facilone, superficiale in certe scelte

– gli piaceva farsi vedere con Ahmadinejad – ma

il Venezuela ora ha una coscienza di sé che prima non

aveva, non è più solo il paese da cui si estrae

petrolio, con la corruzione dilagante, la fame, la povertà.

Quindi forse questo tentativo ha gettato le basi per costruire

qualcosa anche senza di lui... chissà.

Però tutta l'America Latina in questi anni ha dimostrato

come si possa attraversare un passato di dittature, di situazioni

estreme e nonostante tutto risollevarsi. D'altra parte in America

Latina le dittature sono state in larga misura imposte dall'esterno,

da minoranze, da oligarchie sostenute da un capitale e da un

certo sistema economico. Per esempio, ?Pinochet ha fatto da

apripista per il neoliberismo: tutti i chicago boys che

hanno partorito quello che stiamo vivendo, l'hanno partorito

a Chicago, ma il campo di prova è stato il Cile di Pinochet.

In America Latina ci sono situazioni che meriterebbero sicuramente

più attenzione, non il silenzio assoluto dei nostri mezzi

di informazione. Dovrebbe essere il nostro referente principale:

non possiamo avere come referente la Cina, che in sostanza ha

realizzato il capitalismo perfetto, dove c'è una dittatura

che schiavizza il lavoro.»

Qual è invece la situazione del Messico?

«Il Messico è ancora un altro discorso, tant'è

che geograficamente è ancora in Nord America, ma al tempo

stesso è un paese latino, che si ritrova a difendere

la latinità. Con tutte queste ventate di sinistra al

governo, si è sperato che anche il Messico cambiasse,

ma alla fine anche López Obrador non ce l'ha fatta.

Poi naturalmente in Messico la questione principale è

la guerra al narcotraffico: un'assurdità, perché

non puoi dichiarare una guerra sapendo di averla persa in partenza.

Ce lo insegna il mercato: finché c'è domanda,

c'è anche l'offerta. Finché ci sono gli Stati

Uniti che consumano la cocaina, ci sarà qualcuno che

la produce – Colombia, Perù – e qualcun altro,

il Messico, che la commercializza. Questa è una realtà

che non si può cancellare con l'esercito, men che meno

con la corruttibilissima polizia. In questi giorni sto leggendo

il libro di Saviano, che è un personaggio su cui ho molte

riserve, ma che sulla questione sembra essersi documentato e

di cui condivido l'idea, perché la penso da tempo, che

oggi la cocaina regoli i destini dell'umanità. Ha anche

sostituito il petrolio come principale stimolo economico.

È stato Bush (padre) – e prima Reagan – a

suggerire al Messico di dichiarare guerra al narcotraffico,

ma nella maniera più falsa che si possa immaginare, perché

contemporaneamente – prima per diventare capo della Cia,

poi per la presidenza – si è fatto finanziare dai

narcotrafficanti dell'eroina del Sudest asiatico. Bush è

un uomo dei narcotrafficanti: allora la guerra non è

contro il narcotraffico, ma solo contro alcuni narcotrafficanti.

Per giunta, una volta dichiarata la guerra, gli Stati Uniti

hanno lasciato il Messico da solo a combatterla: non ci sono

mai campagne di arresti o scontri a fuoco di là della

frontiera. “Non è la nostra guerra ma sono nostri

i morti” dicono gli striscioni nelle manifestazioni messicane.

Il Messico non ha problemi così ingenti di consumo di

droga come gli Stati Uniti. Per sconfiggere il narcotraffico

bisognerebbe arrivare alle banche, perché è lì

che il denaro si ferma, ma gli Stati Uniti, che si sono appena

ripresi dal tracollo, non andrebbero mai a toccare le banche.

Poi se giri per il Messico non hai la sensazione di girare in

un paese in guerra civile, anche se qui arrivano solo le notizie

dei morti ammazzati. I problemi stanno soprattutto nella zona

frontaliera.

E forse è proprio questa la ragione del mancato cambiamento:

in fondo, se al governo andasse un partito disposto a trattare

con i narcos, magari la carneficina finirebbe. È chiaro

che sembra un discorso un po' cinico, ma anche molto materialista:

hanno scelto il male minore.

Anche i narcotrafficanti non sono tutti uguali: i gruppi più

recenti, gli Zeta, sono di una ferocia mai vista. Sono tutti

ex militari, corpi speciali dell'esercito messicano mandati

negli Usa ad addestrarsi. Sono delle macchine da guerra, e hanno

assoldato anche i kaibiles, i corpi speciali guatemaltechi

responsabili del genocidio dei maya in Guatemala, specializzati

in torture. Il vecchio narcotraffico, quello alla Chapo Guzmán,

era diverso. Non dico si possa parlare di etica, ma per loro

era impensabile ammazzare un bambino o una donna.

Alla fine sembra che il Messico abbia perso l'ultimo autobus

per il rinnovamento, ma essendo anche così variegato,

avendo al suo interno così tante realtà, ha una

coscienza di sé molto forte, che è sempre stata

più sviluppata rispetto al resto dell'America Latina.

Non a caso ha fatto la prima rivoluzione sociale del '900.

È un paese pieno di paradossi: Città del Messico

è una delle città più tranquille del mondo.

Pur tenendo conto che ha 25 milioni di abitanti, ogni anno calano

i dati su criminalità e microcriminalità. Qualche

anno fa era facile essere rapinati in taxi, magari con la compiacenza

del tassista. Ma sono ormai tre mandati che Città del

Messico, prima con Obrador e poi con i successori, ha amministratori

fondamentalmente onesti, non corrotti, che hanno a cuore la

cosa pubblica. E ci sono state delle conquiste sociali e di

laicità impensabili per il resto del Messico e per buona

parte dell'America Latina. A Città del Messico l'aborto

è assistito, le coppie di fatto hanno delle garanzie,

si celebrano matrimoni gay già da anni. Sembra di fare

il confronto con la Scandinavia e l'Olanda. E a me piace pensare

che queste conquiste siano anche l'eredità di quelle

donne straordinarie che tanto hanno lottato, da Frida a Nahui

a Tina, e tutte le altre.

Sono un po' di ore che chiacchieriamo... quale argomento abbiamo

dimenticato?»

La traduzione!

«Certo, la mia attività principale! Passo più

tempo a tradurre che a scrivere i miei libri. E sono fortunato

ad aver fatto di una lingua e una cultura la passione di una

vita. Con la passione puoi anche superare degli ostacoli tecnici,

perché non ho mai studiato accademicamente lo spagnolo,

l'ho imparato per strada. L'essenziale è trasmettere

quello che intuisci nella tua lingua: devi conoscere i meccanismi

della tua lingua, soprattutto per tradurre narrativa, perché

richiede la capacità di trovare il modo di rendere le

stesse emozioni che ha reso l'autore, ma in una lingua diversa.

È qui che tornano i famosi stati d'animo.

Poi, quando traduco, cerco di farmi aiutare anche dall'autore:

cerco di instaurare un rapporto d'amicizia. Finora mi è

andata bene, e ho avuto la fortuna di trovare autori che capivano

l'importanza di avere un rapporto con il proprio traduttore.

Nessuno può avere la presunzione di conoscere un'altra

lingua alla perfezione. E non può neanche esserci una

corrispondenza perfetta tra le lingue. Non so come traducano

Camilleri in spagnolo, ma già è difficile per

un italiano che non sia siciliano capire tutto.»

Quanti titoli hai tradotto?

«Più o meno sono arrivato a 90 titoli e in totale

a una cinquantina di autori, e spero che in ognuno ci sia il

linguaggio degli autori, non il mio. Poi è chiaro che

traducendo un minimo di libertà te la devi prendere,

ma cercando sempre di mantenere questo impalpabile equilibrio

tra la tua libertà e il rispetto per la scrittura dell'altro.»

E tu invece sei mai stato tradotto male?

«In realtà, quando è successo, me l'ha fatto

notare Paco. Ad esempio San Isidro Futból è

stato tradotto tutto nello spagnolo castigliano di Madrid, e

quindi è andato perso quello che io avevo cercato di

costruire, anche con il linguaggio, per rendere l'atmosfera

del Messico. Tant'è vero che Paco adesso lo vuole ripubblicare.

Lui e sua moglie hanno messo in piedi queste brigate per la

lettura (brigadas para leer en libertad), per diffondere

la lettura anche nei posti più sperduti del paese, e

sta avendo un grande successo, a dimostrazione che se alla gente

porti i libri gratis o quasi, legge. Qualche testo, di cui riescono

ad avere gratis i diritti, lo pubblicano loro direttamente ed

è quello che intendono fare con San Isidro Futból,

questa volta rispettandone gli accorgimenti linguistici. Insomma,

alle volte anche una semplice traduzione può diventare

un atto di arroganza coloniale.»

Laura Antonella Carli

Giuditta Grechi

I libri citati in queste pagine

I fuochi le ombre il silenzio: la fragil vida di Tina Modotti

negli anni delle certezze assolute, Agalev, 1988

Tina, Interno giallo 1991, Feltrinelli, 2005

San Isidro Futból, Granata Press, 1991; Feltrinelli,

1996

In ogni caso nessun rimorso, Longanesi, 1994; Feltrinelli,

2001

Caminando. Incontri di un viandante, Feltrinelli, 1996

Ribelli!, Feltrinelli, 2001

Nahui, Feltrinelli, 2005

¡Viva la vida!, Feltrinelli, 2010

Nessuno può portarti un fiore, Feltrinelli, 2012

La memoria non m'inganna, Feltrinelli, 2013. |

|