|

in direzione

ostinata e contraria 10

Dentro la lingua di un popolo

Interviste a Sandro Fresi e Paola Giua

di Renzo Sabatini

Per poter raccontare un popolo, un'identità, bisogna saper farne propria

la lingua, riuscendo a coglierne anche le sfumature.

Esattamente come ha fatto Fabrizio con la Sardegna.

A colloquio con due membri del gruppo musicale sardo Iskeliu.

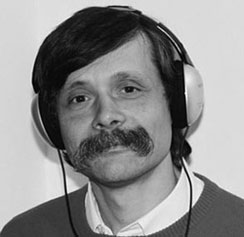

Ho cercato Sandro Fresi

dopo averlo ascoltato nel filmato Faber di Giuffrida

e Bigoni. Una breve apparizione nella quale racconta, con una

certa ritrosia e quasi la paura di mettersi in mostra, della

sua ricerca musicale e dell'incontro con De André, con

il sottotitolo che lo presenta come: “Capostazione di

Tempio Pausania”, quasi fosse uno scherzo del regista.

Ma non era uno scherzo e allora ci si chiede come mai uno che

da trent'anni fa ricerche da etnomusicologo, suona strumenti

antichi come la ghironda, compone musiche e ha inciso vari cd,

il primo dei quali con la prefazione di Fabrizio De André,

di mestiere faccia il capostazione.

Non è stato facile trovare i dischi di Fresi: neanche

la presentazione di De André è servita a farli

arrivare sugli scaffali delle rivendite. È finita che

ho dovuto farlo cercare da un amico e che lui, gentilissimo,

i suoi dischi me li ha regalati.

Di quella musica mi sono subito innamorato. Sandro raccoglie

materiali, storie, poesie, musiche, strumenti. Gira per le campagne

della Gallura a parlare con i contadini per salvare un patrimonio

inestimabile di racconti e leggende. Sperimenta. Inventa nuovi

linguaggi musicali, per decodificare quegli antichi messaggi

e renderli accessibili ad orecchie e sensibilità moderne

e urbanizzate. Nella calma inquieta di una “stazione lambita

dal mare, al centro del Mediterraneo”, costruisce armonie

che uniscono il suono antico delle launeddas con quello “colto”

del violoncello, creando contaminazioni fresche e saporite,

musiche capaci di raggiungere il fondo dell'anima, emozionare,

portare in superficie sentimenti profondi, inquietudini. Capace

di commuovere. E di mestiere fa il capostazione, perché

quest'arte “povera” in Italia è negletta

e i discografici e le istituzioni si guardano bene dal promuovere

questa nostra ricchezza nazionale.

Eppure i cd di Sandro sono bellissimi e consiglio a tutti

di cercare di procurarseli, per provare l'emozione di conoscere

la Sardegna e il Mediterraneo attraverso le sue musiche. La

sua versione dell'Ave Maria della Buona Novella,

cantata in gallurese, algherese e logudorese, è emozionante.

Nel 2007, con il suo gruppo Iskeliu, Sandro Fresi è

venuto due volte in tournée in Australia, dove ha raccolto

quel successo di pubblico e quell'attenzione da parte dei media

che in Italia non trova. Così ho avuto il piacere di

avviare e consolidare un'amicizia profonda, perché è

uno di quei casi in cui fra l'artista e l'uomo non vi è

distanza.

Quando, per la trasmissione, ho deciso di affrontare i temi

cari a De André da Crêuza de mä in

poi, con l'uso degli idiomi locali e degli strumenti del Mediterraneo,

mi è sembrato normale parlarne con questo artista che

ha trascorso la vita in quell'angolo di Sardegna, a pochi chilometri

dallo stazzo dell'Agnata, dedicando tutti i suoi sforzi alla

stessa ricerca artistica. Attraverso Sandro e altri membri di

una non tanto sparuta pattuglia di resistenti della cultura

popolare ho capito che, in un certo senso, anche questi artisti

rientrano nel novero di quegli emarginati (ma anche di “anime

salve”) che furono tanto cari a De André.

Intervista a Sandro Fresi

Nel tuo caso le presentazioni sono un po' inutili perché

dopo la tournée del febbraio 2007 forse sei più

conosciuto in Australia che in Italia. Comunque, per gli ascoltatori

più distratti, vuoi ricordare al nostro pubblico i tuoi

vari impegni artistici?

La tournée in Australia per noi è stata un po'

una sorpresa, perché certamente ci aspettavamo il calore

del pubblico ma non una partecipazione così convinta

e numerosa nelle quattro capitali dove abbiamo tenuto concerti.

Siamo contentissimi e viviamo ancora di questo ricordo. Rientrati

nella nostra povera patria, come direbbe Battiato, non abbiamo

avuto alcun riscontro mediatico mentre la tournée è

stata così tanto evidenziata dai media nazionali australiani.

Umilmente siamo rientrati in Sardegna e abbiamo continuato il

nostro impegno qui, dando concerti anche all'interno dell'isola.

Il titolo del tuo primo disco ha dato il nome anche alla

tua band: Iskeliu. Quell'album è uscito con la prefazione

di Fabrizio De André e tu hai detto che il motivo per

cui hai chiesto proprio a lui la presentazione non aveva nulla

a che fare col fatto che abitava a pochi chilometri da casa

tua. Allora qual era questo motivo?

C'era, da parte di questa piccola etichetta, la necessità

di una presentazione di rilievo, dato che fino a quel momento

avevo realizzato solo collaborazioni con altri artisti. Io in

realtà ero molto titubante ma il fatto che abbia scelto

proprio De André non c'entra con il fatto che abitasse

vicino a Tempio Pausania ma è legato all'album Crêuza

de mä con cui, nei primi anni ottanta, con l'aiuto

importantissimo di Mauro Pagani, aveva utilizzato le sonorità

pan-mediterranee. Quell'album ha rappresentato una svolta perché

venivano utilizzate sonorità e strumenti popolari e di

tradizione. Lui è stato ed è rimasto l'unico grande

artista che si sia veramente interessato a questi suoni, che

sono quelli che utilizziamo anche noi.

Quello per gli idiomi locali e gli strumenti “etnici”

è un interesse che è sbocciato gradualmente in

De André, sembrerebbe in parallelo con una certa insofferenza

per le costrizioni dell'italiano. La prima traccia di questa

svolta è una canzone proprio in lingua gallurese, Zirichiltaggia,

pubblicata nel 1978 nell'album Rimini;

cui ha fatto seguito nel 1980 l'Ave Maria

sarda nell'album Indiano. Due gesti di

riguardo verso la terra adottiva o intrusioni inopportune?

Zirichiltaggia è molto simpatica, molto divertente

e gioiosa e per i gallurofoni e i sardi in genere è stata

un'autentica sorpresa, una piacevole rivelazione. A noi galluresi

è parso un gesto di riguardo verso la terra adottiva.

Fra l'altro dal punto di vista fonetico non la cantava neanche

male e quindi è una cosa che è risultata subito

molto partecipata, sentita e gradita in Gallura e in Sardegna.

L'Ave Maria sarda è molto antica e per la sua

versione De André si era ispirato a un'elaborazione di

Albino Puddu, un musicista e compositore del sud della Sardegna,

credo del Sulcis, che aveva fatto in realtà un album

con assonanze latinoamericane. De André ha rielaborato

il pezzo e questa sua versione, con un ingresso in tonalità

minore, è stata talmente apprezzata e gradita che oggi

è considerata alla pari della versione tradizionale che

si canta da secoli in Sardegna.

L'anima pan-mediterranea

Il disco Crêuza de mä

del 1984 è stata una sorpresa che però ha fatto

anche storcere il naso ai cultori di De André. Poi col

tempo questo album è diventato un classico. Ma perché

Crêuza de mä è importante?

Quali sono dal punto di vista della tua ricerca artistica i

punti di forza di questo lavoro?

Innanzitutto l'uso del genovese, anche se in una versione arcaica,

considerato una lingua, un idioma locale e non un dialetto.

De André non voleva più cantare in italiano o

comunque aveva espresso il desiderio di cantare nella sua lingua,

una lingua locale, minoritaria ma utilizzata come una sorta

di linguaggio universale, o lingua franca del Mediterraneo.

Poi, dal punto di vista musicale e strumentale, nel disco, nelle

sonorità che esprime, c'è tutto l'universo del

Mediterraneo e del vicino Oriente. È un disco che contiene

proprio l'anima pan-mediterranea, con tutti gli strumenti a

vento, a fiato, le percussioni, gli strumenti a pizzico utilizzati

in una vasta area. Un'operazione davvero splendida.

Molti sostengono che Crêuza de mä

ha rappresentato un punto di passaggio per la musica italiana.

Però non è che in Italia mancassero, prima di

De André, coloro che facevano ricerca nell'ambito della

musica popolare o sperimentazione con strumenti etnici. In che

modo Crêuza de mä rappresenta

un punto di passaggio?

Certamente già prima di Crêuza de mä

e anche nello stesso periodo c'era gente che si interessava

in maniera molto seria alle cosiddette musiche di confine e

ai suoni tradizionali. Però il fatto che sia stato uno

dei più grandi autori in lingua italiana, un grande poeta

e musicista a prendere in mano questa situazione, è stato

sicuramente determinante per il gradimento generale, quindi

per aprire un varco nel consenso verso questi suoni che, fino

a quel momento, erano ritenuti marginali, arcaici, direi quasi

di colore, nell'immaginario musicale italiano.

È vero che Crêuza de mä

ha anche spinto i giovani artisti ad interessarsi a questa musica,

a comporla, a cominciare a suonare certi strumenti?

Non ci sono dubbi. Come il suo modo di scrivere i testi ha influenzato

molti autori nella scrittura delle liriche, così anche

nel campo della musica etnica. Da allora in poi quel disco ha

rappresentato un punto di riferimento che ha influenzato un

certo modo di intendere la musica. È un album precursore

di quella che poi oggi viene definita la “World Music”

italiana.Ha indicato una direzione e ispirato molti musicisti.

All'inizio però il disco era stato un flop. Lo

stesso De André ammise che usare il genovese era stata

un po' una sfida anche nei confronti dei discografici. La genesi

del disco, raccontata dai suoi autori, parla di testi scritti

all'inizio in una sorta di arabo maccheronico, per poi finire

in questo genovese arcaico che De André aveva definito

“figlio dell'Islam”, ricco di fonemi arabi, in qualche

modo rappresentativo di tutto il bacino del Mediterraneo. Che

valore ha oggi questa posizione, vista la contrapposizione netta

che si cerca sempre di proporre fra Europa e Islam?

Gran bella domanda alla quale però è difficile

rispondere in maniera esaustiva e convincente, visto che non

sono un politologo! Però ti racconto un aneddoto che

può servire. Abbiamo fatto qualche tempo fa un progetto

di archeomusica, con i musicisti del mio gruppo Iskeliu1,

allargato anche a etruscologi e a specialisti in strumenti musicali

del vicino Oriente. Questo progetto è stato una specie

di viaggio a ritroso per la Sardegna, la Corsica per arrivare,

passando per la Tuscia e poi per le coste del Libano, fino a

Ebla, in Mesopotamia, dove pare sia nata la musica circa seimila

anni fa, passando per la Grecia, per l'epitaffio di Sicilo,

che è un epitaffio dove, per la prima volta, si rappresenta

la notazione musicale. Questo per dirti che, per chi presta

attenzione a questo genere di cose, la questione non si pone.

Questo antagonismo associato all'Islam è un problema

che noi che facciamo questo tipo di musica neanche prendiamo

in considerazione, perché la nostra musica passa dall'Islam.

Prendiamo ad esempio l'oud arabo, che è uno strumento

di ascendenza sumerica che si suonava già quasi seimila

anni fa: noi lo utilizziamo ancora oggi nei nostri arrangiamenti.

Da questo strumento poi sono derivati tutti i cistri e tutti

i liuti rinascimentali, ad esempio la cetera corsa e l'aud catalano

che oggi sono utilizzati comunemente nelle musiche del Mediterraneo

occidentale.

Restando ancora su Crêuza de mä,

De André disse che con questo lavoro voleva ricordare

le radici mediterranee della nostra cultura in un momento in

cui tutto era imitazione delle tradizioni anglosassoni e afrocubane.

“La musica popolare era relegata in soffitta fra le ragnatele”,

disse De André, “e io ho cercato di dare un calcio

alla porta sempre chiusa”. Pensi che davvero quella porta

fosse chiusa e che il Crêuza de mä

sia servito ad aprirla?

Per quanto riguarda le musiche del Mediterraneo, quelle popolari,

sicuramente sì, perché fino a quel momento quelle

musiche erano pressoché ignote al grande pubblico, che

semmai le associava a una visione folcloristica. In quel periodo

si viveva una sorta di revival e chi presentava i repertori

lo faceva in maniera filologica. Non c'era quasi mai un utilizzo

di tipo creativo di queste sonorità. Credo che da questo

punto di vista lui abbia veramente sfondato questa porta ed

aperto ad un pubblico molto più vasto, un pubblico nazionale

che ascoltava altre cose, portandolo ad apprezzare la bellezza

di queste sonorità.

Dopo Crêuza de mä ci sono

ancora due dischi importanti, purtroppo anche gli ultimi di

De André. Nelle Nuvole del 1990

torna in parte a esprimersi nelle lingue locali: genovese, gallurese

e napoletano. In Anime salve del 1996,

oltre al genovese ci sono incursioni anche in altre lingue,

il romanés e il portoghese. Ma soprattutto c'è

un ruolo sempre più importante degli strumenti etnici.

Come li valuti questi due lavori?

Credo che fosse ormai la direzione che aveva preso con Crêuza

de mä e verso cui andava. Anime salve è

un percorso spirituale nell'anima del mondo. Ci sono le influenze

del tropicalismo di Caetano Veloso, ma poi c'è il Mediterraneo,

con influenze anche di musica balcanica. Si sentono anche molto

le influenze di Pagani da un lato e di Fossati dall'altro e

direi che De André ha optato per una sorta di miscellanea

di queste posizioni, come se nel disco convivessero più

anime.

Lingue ai margini

In un'intervista rilasciata ad una rivista anarchica De

André chiarì che nel suo lavoro cercava di non

confondere musica etnica e musica folk perché: “La

musica folcloristica è quella che fa il popolo per far

divertire le classi sociali più elevate mentre la musica

etnica è quella che fa il popolo per se stesso”.

Tu cosa ne pensi?

È una bellissima considerazione! Che dire di fronte a

queste parole? Sono in ginocchio! Perché è la

pura verità. La classe dominante ha sempre guardato alla

musica folcloristica con benevola condiscendenza, con un occhio

quasi compassionevole verso questa musica “povera”,

fatta dal popolino. Tanto è vero che questa era la definizione

che si trovava fino a pochi anni fa nei dizionari alla voce

“musica folcloristica”: musica suonata dal popolino.

In questi lavori è centrale la riflessione sull'italiano

e sulle lingue cosiddette “minori”. Una riflessione

riassunta nella conclusione che, mentre la lingua nazionale

è imposta dall'alto, le lingue locali sono frutto della

tradizione, rappresentano il vero mezzo espressivo del popolo,

un mezzo attraverso cui l'italiano si rinnova. Mi pare che questa

riflessione si sposi con la tua ricerca artistica.

Sicuramente sì. L'italiano da solo non ce la farebbe

a sopravvivere e quindi deve continuamente attingere da questa

risorsa che sono le lingue e gli idiomi locali. È conclamato

nell'opera di De André come amasse queste lingue delle

minoranze, queste che lui definiva lingue tagliate, che sono

ai margini, magari utilizzate da poche migliaia di persone.

La mia ricerca artistica si rivolge a questo stesso mondo, che

è situato ai margini.

De André sosteneva che queste lingue si sposavano

bene con i suoi personaggi marginali, che in questo modo potevano

esprimersi in modo veramente popolare. Pensiamo alle prostitute

di Via del Campo, che ritroviamo nella

Duménega di Crêuza

de mä. Pasolini del resto diceva che il dialetto

è il popolo e il popolo è autenticità e

De André ne deduceva che allora il dialetto è

autenticità. Tu fai la stessa cosa, mi pare, facendo

cantare i tuoi personaggi in gallurese, corso, sardo e così

via.

Sì, nella mia ricerca musicale utilizzo lingue, dialetti,

codici, nella convinzione che siano il miglior veicolo per musiche

suonate con strumenti popolari. Mi suonerebbe strano l'utilizzo

dell'italiano in un contesto di musica di tradizione, ancorché

creativa. Il binomio diventa inscindibile quando si parla di

testualità e di musiche e strumenti che, accompagnando

la lirica, si rifanno alla tradizione popolare. Lo stesso vale

al contrario: la canzone cantata in sardo ma con riferimenti

a musiche d'oltreoceano risulta in tutta la sua pochezza, quanto

a originalità, quando poi uno va ad ascoltarla. Parlo

del sardo per fare riferimento alla mia isola, ma potrebbe essere

una canzone pop o etno beat cantata in una qualunque altra lingua

locale e sarebbe lo stesso. Una canzone così non ha dentro

una spinta.

Parlando di lingue minoritarie e di personaggi deandreiani,

parliamo di questa splendida versione dell'Ave Maria

tratta dalla Buona Novella, che hai inserito

in questo tuo bellissimo album che si chiama Zivula.

Qui hai utilizzato proprio lingue e strumenti cari a De André.

Parlaci di questo pezzo: perché l'hai fatto, perché

l'hai scelto, come l'hai costruito?

Dopo che Fabrizio è andato via ho sentito la necessità

di dedicargli un omaggio. Molti hanno avvertito questa necessità,

anche se alcuni lo hanno fatto con operazioni molto discutibili

e altri con operazioni degne di grande rilievo. Io, più

sommessamente, ho pensato di prendere un classico “minore”

della produzione di De André, un pezzo che passava quasi

inosservato nella Buona Novella, perché l'Ave

Maria è un brano che nell'album dura poco più

di un minuto e mezzo. Ho trovato le parole di una bellezza struggente,

per come viene descritta la figura di Maria, in una dimensione

molto umana. Ho preso in mano questa lirica con molta attenzione,

con molto timore di rovinarla, in qualche modo di profanarla

e ho lavorato sul testo assieme a degli specialisti di idiomi

locali sardi, in modo da affrontarlo in maniera molto filologica.

Ho scelto queste lingue minoritarie della Sardegna come omaggio

della mia terra a un grande che, come sua residenza per vivere

e comporre, aveva scelto questo lembo di Sardegna nel nord-est

della Gallura montana, lontano dai clamori delle coste, in un

piccolo paese di pietra e di granito. Così, per quanto

riguarda il linguaggio, con questi due studiosi, Carlo De Martis

per quanto riguarda l'algherese, il catalano antico di Alghero,

e Piero Canu per quanto riguarda il gallurese e il sardo logudorese,

si è lavorato per fare una traslazione del testo che

fosse la più fedele possibile all'originale. Anche per

la musica, l'arrangiamento, c'è stato un lavoro di scelta

meditato. Ho pensato di utilizzare un piccolo coro gregoriano,

un organo a canne, di quelli piccoli che si trovano ancora nelle

cappelle o nei piccoli santuari della Gallura e che sono andato

a registrare direttamente sul posto. Soprattutto ho deciso di

utilizzare le benas che sono strumenti a vento, più o

meno come le launeddas, anche se più piccole. Si tratta

di uno strumento primordiale della Sardegna che ha almeno tremila

anni di storia musicale e in questo caso si è trattato

di Benas costruite apposta per questo pezzo, in tonalità

minore. Questa è tutto sommato l'intelaiatura, la tessitura

quasi minimale del pezzo, un'intelaiatura che è stata

concepita per sottrazione rispetto all'arrangiamento originale,

che era molto corposo e pieno di archi. Questo è stato

un po' il ringraziamento a un maestro che aveva prestato attenzione

al mio lavoro. Ho cercato con molta umiltà di utilizzare

quelle lingue minoritarie e quegli strumenti che lui amava tanto.

| |

| Lo stazzo, insediamento rurale caratteristico

della

Gallura. Ora molti di essi sono abbandonati |

Una storia sarda

De André ha passato una parte importante della sua vita in Gallura,

lo ricordavi tu stesso poco fa, e non si è fatto scoraggiare nemmeno

dal rapimento. Tu, oltre alla tua versione dell'Ave Maria

di cui abbiamo appena parlato, lo ricordi ogni anno con un'iniziativa che si

chiama Coriandoli a Tempio. Di che si tratta?

Prima di parlare di Coriandoli a Tempio ho bisogno di parlarti del contesto

in cui questa mia iniziativa si inserisce. Perché Tempio non ha mai dimenticato

questo suo illustre concittadino e da quando lui se n'è andato è

stato tutto un fiorire di iniziative. Io sono stato subito chiamato per la direzione

artistica di una rassegna musicale, perché i ragazzi dei licei scientifico

e artistico-musicale organizzavano un'iniziativa in teatro con giovani voci

che interpretavano il repertorio di De André. Poi sono stato chiamato

dall'amministrazione comunale per la realizzazione di un festival deandreiano

che si tiene ogni anno nella prima settimana di agosto. Per me, che sono stato

beneficiato dalla prefazione di De André al mio primo disco, questo rappresenta

un appuntamento al quale non posso mancare. Io faccio la direzione artistica

del festival veramente con spirito di immensa gratitudine nei confronti di Fabrizio

De André e con spirito di servizio nei confronti della mia comunità.

È un festival molto sentito, anche perché non si tratta di un

omaggio filologico, e vengono spettatori da ogni parte della Sardegna. Ho cercato

di privilegiare la creatività degli arrangiamenti nella proposizione

dei repertori, ad esempio ho fatto partecipare artisti come Kewin Dempsey, un

cantautore londinese che canta alla sua maniera il repertorio genovese di De

André; il gruppo provenzale Corou de Berra, che utilizza i particolarissimi

cori polifonici delle Alpi del sud; fino ad arrivare all'energia elettrica prorompente

degli Yo Yo Mundi. In questa cornice si inserisce anche Coriandoli a Tempio,

che è una mia riduzione in forma di reading musicale del romanzo che

De André scrisse assieme ad Alessandro Gennari, Un destino ridicolo,

il cui primo capitolo si intitola appunto Coriandoli a Tempio. È

un libro di una bellezza straordinaria, affollato di personaggi tipici dell'universo

deandreiano: visionari, poveri, emarginati, pastori. Abbiamo scelto di rappresentarlo

perché è una storia sarda, che inizia e finisce in un martedì

grasso in cui a Tempio Pausania impazza il carnevale.

Hai citato la prefazione al tuo primo disco. Forse è giunto il

momento di raccontarlo questo tuo incontro con De André. Quando lui ha

ascoltato la cassetta con le tracce di Iskeliu poi ti ha telefonato per dirti

che avrebbe scritto la prefazione e tu sei andato a casa sua, all'Agnata, col

cuore in gola, a conoscerlo. Ti ricordi com'è andata?

In realtà non amo molto raccontare quell'episodio, perché non

vorrei dare l'impressione di menar vanto delle mie cose. Io sono profondamente

grato a Fabrizio De André che, quello che ha fatto, voglio sottolinearlo,

non l'ha fatto per amicizia. Perché lui era talmente rigoroso dal punto

di vista intellettuale, di un'onestà morale eccezionale, che non l'avrebbe

fatto solo per fare un favore a un amico, non l'avrebbe fatto se non ci avesse

creduto. Questo me lo ha confermato in seguito anche Dori Ghezzi. Comunque:

avevo fatto avere a De André il semplice riversaggio dallo studio di

registrazione di questo disco che non riuscivamo a pubblicare perché

nessuno se ne interessava. Anche se facevamo questa musica da anni nessuno voleva

lanciare il disco perché è una musica che non è di moda.

Ma io sono contento di fare musica che non è di moda e spero, con sommessa

vanità, che non essendo di moda possa rimanere e sopravvivere all'incalzare

delle mode. Quel giorno sono arrivato all'Agnata e Fabrizio mi aspettava sull'uscio

di casa, come facevano i contadini degli antichi stazzi galluresi. Appariva

sorridente, sereno. In casa c'erano degli amici e per me è stato molto

imbarazzante. Perché a questi amici lui ha detto: “Sapete, qui

mi arriva musica da tutta Italia. Io ascolto tutto. Però vi dico che

questo ragazzo fa una musica che mi ha davvero emozionato e non è una

cosa che capita spesso a un vecchio cantautore come me”. È stato

davvero affettuoso e io ancora adesso ogni volta che ne parlo mi emoziono. Mi

ha poi portato in un angolo per farmi leggere la prefazione che aveva preparato

e mi ha chiesto se l'avessi gradita, con quell'umiltà che hanno solo

i grandi. Io ero quasi con le lacrime agli occhi e lui mi ha ringraziato e abbracciato.

Ricordo sempre il suo sorriso sulla soglia di casa, mentre mi salutava. Dopo

l'ho sentito varie volte per telefono ma non è stato più possibile

incontrarci e quindi conservo per sempre il ricordo di quel sorriso.

Siamo un po' al sogno, all'utopia: se tu potessi incontrarlo di nuovo,

a distanza di qualche anno, lo inviteresti a fare un pezzo assieme al tuo gruppo?

O cosa gli proporresti?

Dalla pubblicazione di Iskeliu ritengo di aver fatto un grande salto in avanti.

Lui era molto convinto di quel mio lavoro, che in realtà avevo fatto

con l'ausilio dei campionatori. Io per una decina d'anni avevo campionato e

rielaborato sonorità della Sardegna e del Mediterraneo con queste macchine

digitali, perché mi consentivano di inserire più strumenti, in

mancanza di musicisti, che non avevo, perché all'epoca i musicisti in

genere non credevano in questo progetto. Dopo l'uscita del disco invece sono

riuscito a riunire un team di musicisti, ho abbandonato quasi del tutto i campionatori

e utilizzo strumenti acustici sia di tradizione colta, come il violoncello e

il sax, che popolare, come i liuti, l'oud, la fisarmonica, le launeddas e la

ghironda. Quindi oggi, se potessi ancora incontrare Fabrizio, mi piacerebbe

fargli ascoltare il risultato di questa crescita, lo stile e il gusto che cerco

di mettere nel mio lavoro e sono certo che, come allora, non mi negherebbe il

suo sostegno e il suo aiuto. Certo, il sogno sarebbe stato poter fare qualcosa

per lui, o insieme a lui, o avere una sua collaborazione. Ma questo ovviamente

è destinato a restare un sogno.

Con intenzione popolare

Il tuo straordinario campionario di strumenti abbiamo

avuto il piacere di averlo qui da noi, speriamo che anche in

Italia si riesca ad ascoltare sempre più spesso questa

tua musica così evocativa. I sardi comunque hanno trovato

molto spazio nel canzoniere di De André, accanto ad altri

popoli: indiani, palestinesi, rom. In particolare ha avuto questa

intuizione molto originale mettendo a confronto sardi e cheyenne.

Tu come vivi quel paragone, ti sembra calzante?

Il paragone mi sembrerebbe eccessivo se non fosse che in Sardegna

esistono in alcune zone sacche di evidente marginalità,

dove il disagio sociale è molto forte e dove gli “indigeni”

sono trattati in una certa maniera. Non è così

ovunque, ovviamente. Lui comunque è stato talmente grande

da aver perdonato persino chi gli ha fatto del male, intuendo

che l'essere ricacciati continuamente nella marginalità

produce questi fenomeni così negativi e pericolosi.

Abbiamo parlato del De André che ha affrontato

con passione la musica etnica, i dialetti, quelli che tu chiami

“gli strumenti e le lingue dei poveri”. Concludi

tu con una tua riflessione.

Questo è il mondo in cui mi riconosco, lavoro, studio,

opero. Cerco di conoscere ed ascoltare anche quello che fanno

gli altri, perché è giusto documentarsi. Questo

tipo di musica è fatta con moduli e strumenti di antica

provenienza. È fatta con strumenti popolari e soprattutto

con intenzione popolare, attingendo da testi di poeti e rimatori

che sono o furono pastori e contadini, ai quali prendiamo versi

che utilizziamo per musicare delle nostre idee. Tutto questo

materiale lo mettiamo assieme per fare musica in una forma che

è contemporanea, creativa, per fare in modo che anche

chi ci ascolta possa ritrovarcisi. È una musica che sta

iniziando e questo sembra un paradosso. Ed è una musica

reietta e quasi negletta. Questo è quello che ci lega

di più all'universo deandreiano: questo amore per le

musiche di confine, per le lingue minoritarie, per gli strumenti

poveri e per la gente povera che li utilizza.

Intervista a Paola Giua

Nel 2007 in tournée con Sandro Fresi venne in Australia

anche Paola Giua: splendida voce del gruppo, capace di trasmettere

emozioni fortissime, che raggiungono una vetta interpretativa

proprio nell'Ave Maria della Buona Novella cantata con amore

nelle lingue che compongono il mosaico sardo. Ma naturalmente

neanche Paola di mestiere fa la cantante.

Paola, oltre che cantante, è una ricercatrice del

linguaggio e la presidentessa dell'associazione culturale “Iskeliu”,

fondata con Sandro Fresi. Per questo ho voluto sentire anche

la sua testimonianza, che integra e completa quella di Sandro.

Quello che segue è un estratto dell'intervista che

mi ha gentilmente rilasciato.

Nel febbraio 2007 abbiamo potuto ascoltare la tua bellissima

voce come cantante del gruppo Iskeliu di Sandro Fresi, ma sappiamo

che il tuo interesse per le lingue minoritarie va ben oltre

i tuoi impegni artistici.

I miei studi sono stati tutti orientati alle lingue minoritarie

e alla sociolinguistica. Vivendo in una terra così ricca

di varietà linguistiche fin da piccola ho avuto una particolare

passione per questo aspetto e da sempre mi sono dedicata a scoprire

le meraviglie di queste lingue, in particolare del gallurese,

che è la mia lingua madre2.

L'incontro con Sandro Fresi ha significato arricchire la mia

ricerca linguistica con la sua ricerca, musicale e linguistica,

con un grande rigore sul piano filologico.

Iskeliu non è solo un gruppo musicale ma anche

un'associazione culturale di cui sei presidentessa.

L'associazione nasce da un gruppo che ha fatto un percorso di

tipo etnografico e musicale. Cerchiamo di ritrovare le strade

della tradizione della Sardegna e della Gallura in particolare.

È una terra che, trovandosi al centro del Mediterraneo,

ha assorbito e rielaborato influenze di vari popoli e noi cerchiamo

di recuperare, a livello musicale ma non solo, queste tradizioni,

per valorizzarle e farle conoscere.

Da attenta studiosa delle lingue sarde come valuti le

liriche che De André ha cantato proprio in queste lingue?

Ho vissuto molto bene quelle canzoni. Quando noi galluresi ascoltiamo,

ad esempio, Zirichiltaggia (parola che contiene peraltro

un fonema impronunciabile per chi non è nato qui) sentiamo

una persona che è riuscita ad entrare completamente nel

nostro modo di vivere, di essere, di sentire, lo sentiamo come

uno di noi. Perché De André non ha fatto una semplice

traduzione di un testo, è proprio entrato nella testa,

nel modo di pensare del pastore sardo che litiga col fratello,

utilizzando una serie di frasi idiomatiche tipiche della nostra

zona e cogliendo anche il senso dell'umorismo tipico di questo

territorio. Poi c'è l'Ave Maria sarda che è

un pezzo tradizionale a cui tutti i sardi sono affezionati.

Lui ne ha fatta una rivisitazione che lascia tutti senza fiato,

sardi e non. Noi quindi, come sardi, siamo orgogliosi di aver

avuto questa attenzione da parte di un artista così importante.

Vorrei dire però che sono stata molto colpita anche dall'attenzione

che ha dedicato al popolo rom in Khorakhané. Mi

ha colpito perché è un'attenzione così

vicina, così vissuta dal di dentro. Proprio come era

stato per il popolo sardo, verso cui ha avuto un graduale avvicinamento

fino quasi al volersi fondere, conoscere fino in fondo una minoranza,

una cultura altra, un essere altro da sé.

Genovese antico e moderno, gallurese e sardo, napoletano,

portoghese e romanés... com'è l'uso degli idiomi

in De André?

Apparentemente spontaneo ma in realtà particolarmente

e attentamente studiato, nel senso che De André entra

dentro quelle lingue per cogliere il lato più vero delle

culture alle quali vuole avvicinarsi. Perché una lingua

non è solo un modo di parlare ma diventa proprio il modo

di esprimere il pensiero in una determinata cultura e questo

significa che per poter raccontare un popolo, un'identità,

è necessario entrare dentro la lingua di quel popolo.

E questo è proprio quello che fa De André, riuscendo

a cogliere sfumature di realtà molto lontane dalla sua.

Come ti sembra la Sardegna tratteggiata da canzoni come

il Canto del servo pastore o Disamistade?

Anche dopo l'episodio del rapimento lui ha continuato ad amare

i sardi e il Canto del servo pastore coglie con grande

sensibilità alcuni degli aspetti più intimi del

nostro modo di sentire, gli aspetti più teneri del nostro

modo di vivere la nostra terra. Questa figura del pastore io

la sento particolarmente vicina.

Renzo Sabatini

Note

- www.iskeliu.it

– iskeliu@tiscali.it

- Lingua romanza derivante dal corso, parlata in Gallura, regione

nord-orientale della Sardegna.

(interviste realizzate via telefono nel novembre e dicembre

2007. Registrate presso gli studi di Rete Italia – Melbourne.

Andate in onda nell'ambito della trasmissione radiofonica settimanale:

“In direzione ostinata e contraria”, dedicata ai personaggi

delle canzoni di Fabrizio De André).

| In

direzione ostinata e contraria

Con

queste due interviste, prosegue la pubblicazione su “A”

di una parte significativa delle 27 interviste radiofoniche

realizzate da Renzo Sabatini e andate

in onda in Australia nel programma “In direzione

ostinata e contraria” sulle frequenze di Rete Italia

fra il maggio 2007 e l’agosto 2008. In tutto si

è trattato di sessanta puntate (ciascuna della

durata di circa quaranta minuti, per un totale di quasi

40 ore di trasmissioni), nel corso delle quali sono state

trasmesse le 27 interviste e messe in onda tutte le canzoni

di Fabrizio De André. Si tratta dunque della più

lunga e dettagliata serie radiofonica mai dedicata al

cantautore genovese.

Se proponiamo questi testi,

è innanzitutto per dare ancora una vlta spazio

e voce a quelle tematiche e a quelle persone che di spazio

e voce ne hanno poco o niente nella “cultura”

ufficiale. E che invece anche grazie all’opera del

cantautore genovese sono state sottratte dal dimenticatoio

e poste alla base di una riflessione critica sul mondo

e sulla società, con quello sguardo profondo e

illuminante che Fabrizio ha voluto e saputo avere. Con

una profonda sensibilità libertaria e – scusate

la rima – sempre in direzione ostinata e contraria.

Precedenti interviste

pubblicate: a Piero

Milesi (“A” 370, aprile 2012), a Carla

Corso (“A” 371, maggio 2012), Porpora

Marcasciano (“A” 372, maggio 2012), Franco

Grillini (“A” 373, estate 2012), Massimo

(“A” 374, ottobre 2012), Santino

“Alexian” Spinelli (“A” 375,

novembre 2012)); Paolo

Solari (“A” 376, dicembre-gennaio 2012-2013);

Gianni Mungiello,

Armando Xifai, Alfredo Franchini (“A”

377, febbraio 2013); Giulio Marcon e Gianni Novelli (“A” 378,

marzo 2013).

la redazione di “A” |

|