|

La risposta di Massimo Ortalli su "A"

n° 262 ad uno studente che gli chiedeva delucidazioni sul rapporto

tra Malatesta (e più in generale lanarchismo) e il fascismo

non mi ha del tutto convinto. Vorrei dunque aggiungere qualche

cosa alla questione, sperando di contribuire ad un dibattito

che ritengo utile non solo su un piano storiografico, ma anche,

e soprattutto, su un piano di attualità politica. Ortalli

scrive che Malatesta e gli anarchici italiani non misero sullo

stesso piano la democrazia e il fascismo, e che essi ´seppero

pienamente cogliere le differenze sostanziali fra i due sistemi

di potere, e quindi anche gli strumenti con cui impostare la

lotta contro la reazione1. Confesso che nutro più di

un dubbio in merito, poiché credo invece che Malatesta

e gli anarchici italiani, come tutto il movimento socialista

in generale, non solo sottovalutarono inizialmente la pericolosità

del movimento fascista ma anche non compresero per molti anni

la vera natura totalitaria del regime mussoliniano, che ne faceva

qualcosa di irriducibilmente diverso, sotto il profilo qualitativo

e quantitativo, da qualunque tipo di governo autoritario "alla

Crispi".

Certo, per noi oggi fare certe distinzioni è relativamente

semplice (scrivo relativamente perchè una buona parte

dei compagni si ostina ancora a considerare la democrazia sullo

stesso piano di ben peggiori regimi politici), mentr ottantanni

fa, era più difficile, se non quasi impossibile (alcuni

comunque, tra i quali Francesco Saverio Merlino, avevano già

tratto determinate conclusioni ben prima dellavvento del fascismo).

Malatesta, nel giudizio sulla democrazia, non seppe (o forse

non volle) guardare così lontano come fece il suo compagno

di tante battaglie, e rimase in questo, più di lui, un

uomo del suo tempo, o, meglio, un rivoluzionario nel senso quasi

bakuninano del termine, dopo esserlo stato, ba-kuninano più

o meno integrale, per gran parte della sua vita. Non era facile

comunque, ribadisco, capire allora certe differenze: la democrazia

non era quale la conosciamo oggi, con tutti i suoi limiti, certo,

ma anche con la relativa libertà che garantisce e con

il benessere diffuso del capitalismo avanzato.

Tutti sullo stesso piano?

Tutti sullo stesso piano?

Lo Stato liberale italiano di fine 800 e di inizio 900 era

uno Stato autoritario, infinitamente più di classe di

quanto lo sia ora, nel senso che il potere politico era di fatto

il custode di un ordine economico fondato sulla divisione tra

una minoranza di proprietari e una grande maggioranza di proletari

e contadini che vivevano in condizioni di povertà estrema

quando non di miseria. Solo nel dopoguerra Giolitti tentò

di trasformare lo Stato liberale in uno Stato liberaldemocratico

ma non vi riuscì: anche negli anni precedenti il fascismo,

dunque, lo Stato italiano assomigliava molto più ai regimi

liberali precedenti che alle democrazie odierne. Lintroduzione

del suffragio universale maschile e altre riforme varate dai

governi toccarono quasi esclusivamente lassetto istituzionale

e non contribuirono a migliorare significativamente le condizioni

materiali delle classi oppresse.

Da un lato, dunque, era molto difficile comprendere la differenza

tra Stato autoritario e Stato liberale (perchè tale differenza

spesso era nei fatti irrisoria), e tra Stato liberale e Stato

democratico (perché le democrazie non erano ancora consolidate);

dallaltro, soprattutto, lumanità non aveva ancora sperimentato

le gioie del totalitarismo, per cui il giochetto propagandistico

di mettere tutti i regimi politici più o meno sullo stesso

piano non era poi così grave, né da un punto di

vista etico né sul piano politico.

Con la presa del potere dei comunisti in Russia però,

le cose cambiarono, e la famosa lettera a Fabbri del 1919 dimostra

che Malatesta, sfidando limpopolarità, seppe capire

come pochi altri quanto stava avvenendo nellex impero zarista.

Nella missiva in questione, e in altri successivi interventi,

lanarchico italiano, applicando ed approfondendo le analisi

di Bakunin che indicavano nel marxismo lideologia di una nuova

classe burocratica in ascesa, la quale, una volta giunta al

potere, avrebbe instaurato il peggiore dei dispotismi immaginabili,

affermò che quello bolscevico era un regime molto più

autoritario di quello liberale, poichè si trattava di

un governo assoluto e senza limiti costituzionali, di una

dittatura di un partito, o piuttosto dei capi di un partito,

che avrebbe consolidato i nuovi interessi che si vanno costituendo

e che avrebbe difeso contro la massa una nuova classe privilegiata2.

Per Malatesta, i bolscevichi in Russia avevano instaurato un

vero e proprio regime poliziesco, e la polizia del nuovo governo

uguagliò e superò in ferocia e mania liberticida

quella stessa del regime zarista3.

Nellanalisi del fenomeno bolscevico lanarchico italiano dimostrò

dunque di saper comprendere con grande anticipo sugli sviluppi

futuri la natura totalitaria, liberticida e poliziesca del comunismo.

Lo Stato comunista era un regime qualitativamente diverso da

tutti gli altri precedenti: mai nella storia si era data una

tale concentrazione di potere politico ed economico, mai il

governo aveva avuto un tale dominio sugli individui. Quella

dei bolscevichi era una dittatura che respingeva quelle libertà

formali, quelle norme costituzionali e quelle divisioni del

potere tipiche degli Stati liberali e tanto irrise e disprezzate

dalla sinistra rivoluzionaria. I comunisti in Russia stavano

dando vita ad una forma di dominio che rigettava quegli argini

giuridici che si frapponevano al dispiegamento assoluto del

potere statale che il liberalismo e la classe borghese avevano

imposto alle monarchie europee tra il XVIII e il XIX secolo,

cercando di proteggere, certo e in primo luogo, i loro interessi

economici e politici, i loro interessi di classe, ma proteggendo

o meglio ponendo le premesse perché lo Stato salvaguardasse

le libertà fondamentali di ogni cittadino.

Certo, gli Stati liberali perseguitavano, imprigionavano, in

alcuni casi uccidevano gli anarchici e i rivoluzionari, servendosi

spesso di leggi speciali per oltrepassare i limiti suddetti

(cosa che talvolta accade, ma certo in forme non paragonabili

al passato, anche oggi). In alcuni paesi, la forma liberale

dello Stato era solo una maschera con la quale si copriva un

autoritarismo che di liberale aveva ben poco, così come

ora in alcuni paesi, ad esempio sudamericani, alla facciata

democratica fa da contralto un contenuto militare o paramilitare,

una tale divisione in classi della società, con pochi

ad aver tutto, e la gran parte degli altri ad avere un bel niente,

da rendere oggettivamente poco significativi per non dire mistificanti

i paramenti democratici e liberali.

Gli errori di Malatesta

Gli errori di Malatesta

Tuttavia, il potere degli Stati liberali e spesso anche di

quelli autocratici, come la Russia, non era quasi mai così

capillare e pervasivo da impedire completamente una qualche

forma di propaganda, anche clandestina, dei libertari e una

qualche forma di autonomia della società civile e degli

individui. Esistevano inoltre paesi nei quali le libertà

fondamentali si andavano consolidando da secoli, e lo Stato

liberale si stava trasformando rapidamente e senza grandi traumi

in Stato democratico. LInghilterra era uno di questi, e proprio

in quel paese, non a caso, trovarono rifugio molti rivoluzionari

e anarchici, tra i quali Malatesta e Kropotkin.

Tornando a Mala-testa, a me pare che nella disamina del fascismo

egli fu assai più contraddittorio che nellatteggiamento

assunto nei confronti del bolscevismo, cosicché occorre

meditare profondamente ancor oggi sugli errori suoi e su quelli

della sua generazione: quello che allepoca di Malatesta può

essere stato storicamente comprensibile, oggi non lo é

più, e il non portare alle conclusioni certi ragionamenti

significa, sempre secondo la mia opinione, condannarsi ad una

sterilità e ad una marginalità imperdonabili.

È vero: Malatesta, prima di altri, capì già

durante il biennio rosso che la sconfitta del movimento dei

lavoratori avrebbe portato lItalia alla catastrofe, che Stato

e padronato avrebbero scatenato sulle classi popolari una reazione

senza precedenti. Quando montò la reazione fascista,

fu tra i primi a denunciare la gravità della violenza

squadrista, ad appoggiare la resistenza armata, a cercare alleanze

di grande respiro per impedire il precipitare degli eventi.

Èsortò i partiti della sinistra e le masse a reagire

in maniera compatta. Quando i fascisti marciarono su Roma scese

nelle strade, a settantanni, per combattere egli stesso sulle

barricate. Malatesta fece insomma molto, moltissimo. Cosa gli

si può imputare, dunque? Non certo la creazione di quel

clima di violenza generalizzata che egli molto acutamente additò

come una delle cause che avevano di fatto favorito laffermazione

del fascismo: tanto fu radicale nelle idee e nei propositi,

tanto era misurato negli atteggiamenti e non incitò mai

alla violenza per la violenza. Le sue pur contraddittorie riflessioni

degli ultimi anni proprio sul problema della violenza sono tra

le pagine più belle e commoventi che ci ha lasciato,

fonte, per quanto mi riguarda, di lunghe meditazioni.

Tuttavia, è oggi necessario riconoscere che la delegittimazione

dello Stato liberale alla quale anchegli contribuì ebbe

la sua non piccolissima parte nel far sì che non vi fosse,

da parte del popolo italiano, quella reazione in difesa delle

libertà fondamentali che lo Stato liberale, bene o male,

garantiva. Si può spiegare solo con la stanchezza derivata

dal fallimento del moto rivoluzionario del biennio rosso

e con la protezione e lappoggio governativo di cui godevano

le squadre fasciste la scarsa e in alcuni casi nulla reazione

popolare di fronte al dilagare della violenza fascista?

Io penso sinceramente di no, e credo che una certa propaganda

anarchica - anche dello stesso Malatesta - abbia avuto il suo

non irrilevante peso nel tracollo delle istituzioni liberali.

Non avevano forse ripetuto per decenni - Malatesta e gli anarchici

- che le libertà democratiche erano libertà formali

e borghesi, e che le libertà vere erano ben altre?

Ortalli ritiene che Malatesta e gli anarchici del tempo ebbero

ben chiaro il concetto di male minore. Leggendo certe pagine

di Malatesta ne ricavo piuttosto limpressione contraria. In

un articolo del 1922, scritto pochi mesi prima della marcia

su Roma, così si espresse il nostro compagno: Nessuno

vorrà mettere in dubbio il nostro vivo desiderio di veder

debellato il fascismo e la nostra ferma volontà di concorrere,

come possiamo, a debellarlo. Ma noi non vorremmo abbattere il

fascismo per sostituirgli qualche cosa di peggio, e peggio del

fascismo sarebbe il consolidamento dello Stato... I fascisti

bastonano, incendiano, uccidono, violano ogni libertà,

calpestano nel modo più oltraggioso la dignità

dei lavoratori. Ma, francamente, tutto il male che il fascismo

ha fatto in questi ultimi due anni e che farà in quel

tempo che i lavoratori gli lasceranno la vita, è forse

paragonabile al male che lo Stato ha fatto, tranquillamente,

normalmente, per anni innumerevoli e che farà fino a

che avrà esistenza?4.

Il male minore

Il male minore

Ripeto, è sempre facile giudicare a posteriori, col

senno di poi, e soprattutto in questo caso occorre tenere conto

di una serie innumerevole di fattori: in effetti, il fascismo

si presentò inizialmente con un programma politico confuso

ed eterogeneo, e il partito di Mussolini pareva essere nulla

più che un movimento foraggiato dalla borghesia e dal

capitale per ripristinare quellordine borghese che il movimento

operaio aveva tentato di scardinare. Inoltre, il partito fascista

dava limpressione di essere poco più di unaccozzaglia

di delinquenti e cialtroni che sarebbe rientrata nei ranghi

dopo aver seminato un po di scompiglio e di terrore. Leggiamo

ad esempio cosa scrive Malatesta subito dopo la marcia su Roma:

A parte le pose che vorrebbero parere napoleoniche, e non sono

invece che pose da operetta, quando non sono atti da capobrigante,

noi crediamo che in fondo non vi sarà nulla di cambiato,

salvo per un certo tempo una maggiore pressione poliziesca contro

i sovversivi e contro i lavoratori. Una nuova edizione di Crispi

e di Pelloux5. Ancora dopo alcuni anni che Mussolini si era

insediato al potere, molti ( tra cui lo stesso Malatesta ) ritenevano

che il regime fascista non sarebbe durato a lungo.

Malatesta perciò, a mio avviso, sottovalutò sia

Mussolini che il fascismo, anche se comprese sin dallinizio

che tra i fascisti e i comunisti cerano molte più similitudini

che differenze, e che entrambi i movimenti miravano allinstaurazione

di un tipo di regime molto simile6. Negli ultimissimi anni di

vita, poi, a dimostrazione della sua intelligenza fuori dal

comune e della sua elasticità mentale, egli intuì

che fascismo e comunismo stavano dando vita ad un tipo di potere

inedito e ad un tipo di regime assai simile: uno Stato caratterizzato

dallaccentramento economico, con relativo assolutismo politico,

divenuti a poco a poco, soprattutto dopo la guerra, una specie

di credo universale7. Si tratta di quel tipo di Stato che è

stato successivamente definito totalitario - linvenzione del

termine è dello stesso Mussolini - e che non rientrava,

proprio perché si trattava di una primizia, nelle tradizionali

forme di classificazione del potere politico: categoria contestatissima,

naturalmente, dalla storiografia marxista sino a tempi recenti,

e ancor oggi negata da alcuni dinosauri dellera marxista leninista8.

Per quanto riguarda poi il problema del male minore, non credo

che i giudizi di Malatesta siano dovuti solo ad errori di valutazione

(relativi alla forza del movimento fascista e alla sua durata),

e dunque non penso che si tratti solo di errori tattici. Ritengo

invece che essi siano stati causati da uneffettiva incapacità

degli anarchici e dello stesso Malatesta di comprendere il valore

delle libertà democratiche e liberali. Si leggano gli

articoli che Malatesta scrisse sulla democrazia negli anni 20.

Certo, sono più raffinati di quelli scritti precedentemente,

e in più di unoccasione lanarchico italiano arrivò

a sostenere che la peggiore delle democrazie è comunque

preferibile alla migliore delle dittature, come in Pensiero

e Volontà del 15 marzo 1924. Siamo però appunto

nel 1924, e, come si suol dire, il latte era già stato

versato. Non solo: il riconoscimento di Malatesta è

sempre fatto a denti stretti, cè sempre la tendenza

a mettere sullo stesso piano i due regimi, perché Malatesta

considera democrazia e dittatura quasi esclusivamente sotto

il profilo di varianti formali dellessenza statale: rapportate

allanarchia, le differenze tra democrazia e dittatura appaiono

poco significative, gli sembrano addirittura fuorvianti. Si

legga a questo proposito larticolo scritto da Malatesta su

Pensiero e volontà del 6 maggio 1926 e si mediti sul

seguente passo: Potrei dilungarmi per dimostrare, col ragionamento

appoggiato ai fatti contemporanei, come non sia nemmeno vero

che quando vi e governo, cioe comando, possa davvero comandare

la maggioranza, e come in realtà ogni democrazia sia

stata, sia e debba esre nientaltro che una oligarchia, un

governo di pochi, una dittatura9. La democrazia, per Malatesta,

è dunque nella sostanza, ancora nel 1926, equiparabile

alla dittatura.

Bene assoluto e bene relativo

Bene assoluto e bene relativo

Evitiamo di considerare il rifiuto di Malatesta e degli anarchici

del suo tempo (e di gran parte degli anarchici anche oggi) del

principio di maggioranza come criterio regolatore delle decisioni

politiche, in nome di un principio, quello del libero accordo

di ardua applicazione in una buona parte della vita pubblica

anche di una società libertaria, come aveva già

dimostrato Merlino a cavallo del secolo scorso nella famosa

polemica che lo vide contrapposto proprio a Malatesta.

Limitiamoci a prendere in esame lanalisi malatestiana del rapporto

tra democrazia e dittatura. Come avrebbe potuto Malatesta sostenere

che, aldilà del fatto indubbio che anche in regime democratico,

a ben guardare, sono le minoranze a comandare, la democrazia

è comunque migliore, da un punto di vista libertario,

delle dittature?

A mio avviso, egli avrebbe potuto considerare democrazia e dittatura

non in rapporto al bene assoluto (lanarchia), bensì

al bene relativo (la libertà sostanziale e reale resa

possibile da quella istituzionale e formale): è sotto

questo profilo, infatti, che democrazia e dittatura, che democrazia

e totalitarismo sono radicalmente diversi.

Democrazia e dittatura differiscono infatti non solo per i meccanismi

con i quali vengono selezionate le èlites dirigenti,

ma soprattutto per le libertà fondamentali di cui godono

i cittadini, per la libertà che anima la società

civile sottostante e che esiste ed è possibile proprio

in quanto al potere dello Stato sono posti limiti e vincoli

precisi. Paragoniamo infatti, da un punto di vista della libertà

degli individui e della società, dittatura, Stato totalitario

e democrazia. Nel caso della dittatura, la libertà sia

della società che dellindividuo è minima; nel

caso dello Stato totalitario luna e laltra sono inesistenti,

perché il potere politico assorbe completamente la società

e irregimenta gli individui, non solo imponendo il disciplinamento

dei corpi, ma pure pretendendo ladesione delle coscienze; nel

caso delle democrazie, invece, la libertà della società

civile e degli individui che la compongono è generalmente

grande, anche se non sempre e non per tutti. Bisogna dunque

operare per rafforzarla ed estenderla, non combatterla come

una mistificazione. Come scriveva Pier Carlo Masini nellintroduzione

al libro di Luce Fabbri che abbiamo già citato: Una

cosa è denunziare le illusioni della democrazia; altra

cosa è condannare la democrazia come illusione10.

Un rivoluzionario ostile alla democrazia

Un rivoluzionario ostile alla democrazia

Io credo che Malatesta e più in generale lanarchismo

di quel periodo storico, per tutta una serie di motivi che solo

in parte ho sfiorato, abbia combattuto la democrazia come unillusione,

e che questa propaganda abbia tra laltro favorito, insieme

ad una serie di altri fattori sicuramente più importanti

e decisivi, linstaurarsi del fascismo. Come ho già scritto

da unaltra parte, Malatesta non seppe portare alle estreme

conseguenze, per le chiare cadute antirivoluzionarie che lapplicazione

di tale principio nel campo politico comportava, il criterio

metodologico da lui stesso elaborato: la distinzione tra giudizi

di fatto e di valore. Egli in verità lo aveva pure applicato

al campo della politica, quella rivoluzionaria, concependo la

rivoluzione come latto violento con il quale un ampio fronte

progressista, del quale gli anarchici avrebbero dovuto costituire

la punta più avanzata, avrebbe abbattuto lo Stato borghese

e instaurato non già lanarchia, la quale non può

essere imposta con la forza, bensì un regime più

libero, nel quale fosse soppresso lo Stato e il sistema di produzione

capitalistico: in questo terreno di libertà neutra ciascuno

avrebbe potuto, secondo Malatesta, sperimentare le forme sociali

ed economiche che avrebbe ritenuto più opportune, senza

naturalmente limitare leguale libertà degli altri di

fare altrettanto.

Malatesta aveva insomma compreso che la libertà, storicamente

e politicamente, viene prima dellanarchia, e che allassoluto

si può tendere solo se è prima stato realizzato

il relativo. Tuttavia, egli rimase fino in fondo un rivoluzionario

ostile alla democrazia borghese, e ritenne sino alla fine

che la democrazia non potesse costituire quel terreno neutro

di libertà, quello spazio di libera sperimentazione che

invece le masse avrebbero dovuto creare con linsurrezione.

Certo, alcune sue riflessioni possono far pensare che forse

egli avrebbe fatto evolvere il suo pensiero nel senso di considerare

la democrazia non solo il male minore ma anche il bene relativo,

dal quale poter iniziare il lavoro di costruzione di una società

libertaria11. Ma... fermiamoci qui. Non sarebbe infatti né

utile né corretto interpretare il pensiero di Malatesta

e cercare di capire cosa avrebbe detto e fatto.

Malatesta visse cento anni fa, e io penso che, in fatto di democrazia,

senza per questo diventare elettoralisti o abiurare lidea

che la costruzione di una società libera debba avvenire

principalmente fuori dalle istituzioni statali, si possa e si

debba andare oltre le sue considerazioni. Del resto, alcuni

nostri compagni, negli ultimi cinquantanni, lo hanno già

fatto: non sto scrivendo dunque nulla di troppo nuovo o di troppo

eterodosso12.

Rafforzare le libertà

Rafforzare le libertà

Credo che il miglior rispetto che possiamo portare alle idee

di Malatesta - come alle idee dellanarchismo in generale -

consista a mio avviso nello sviluppare le intuizioni migliori,

rimanergli fedeli nello spirito applicando il suo metodo - che

mi pare tuttora il migliore tra quelli esistenti - alla realtà

di oggi. Essere malatestiani nel senso di ripetere quanto ha

detto Malatesta in condizioni storiche molto diverse da quelle

attuali può infatti portare alla morte del suo pensiero

se non, e peggio, alla sua caricatura, mentre invece penso che

quello che ci interessi è rendere vivo il suo insegnamento

nella forma in cui oggi può prosperare.

Credo, in definitiva, che, con tutti i suoi limiti e i suoi

difetti - e ogni società, anche più libera e più

uguale di questa, anche libertaria, ne avrebbe, di limiti e

di difetti, perchè la libertà realizzata storicamente

non potrà che essere sempre, come ogni cosa vivente,

relativa, conflittuale, pluralista - la democrazia possa essere

ritenuta vicina a quel terreno di libertà neutra che

per Malatesta doveva essere il punto di partenza per lavanzamento

stesso della società verso lanarchia. La democrazia,

per un anarchico, non può costituire naturalmente un

fine. Può costituire, laicamente, lo spazio per il confronto

e lo scontro delle idee, per il mercato delle opzioni nel quale

operare per far vincere - senza imposizioni, senza violenza

- la propria.

Anche alla luce delle esperienze totalitarie del secolo appena

concluso, io credo che il miglior modo per avvicinarci ad una

società senza Stato e senza classi - obiettivo che ritengo

non possa comunque essere storicamente conseguibile nel senso

letterale e assoluto del termine, perché lassoluto non

potrà mai darsi nella storia umana - sia quello di rafforzare

e di estendere le libertà democratiche, i diritti dellindividuo

sia su un piano sociale e politico sia su quello economico,

campo nel quale sono decisamente minacciati da un potere economico

e finanziario oligarchico che vuole sempre più svincolarsi

da ogni controllo politico (e questa è certo una forma

di autoritarismo da non sottovalutare, come ha giustamente ricordato

Massimo Ortalli e come lattualità politica ci ricorda

di continuo). Rafforzare le libertà e le autonomie comunali,

controllare ancor più e ancor meglio lesercizio del

potere, lavorare per il suo decentramento e per costruire un

po alla volta una democrazia il più diretta possibile

che sostituisca lattuale forma di democrazia rappresentativa;

battersi affinché vengano rispettati e ampliati i diritti

dei lavoratori e dei consumatori in ogni parte del mondo e lavorare

perché la democrazia cominci ad essere applicata anche

nellambito economico, dal quale, per compiacere la classe imprenditrice,

è stata sempre respinta; estendere i diritti di cittadinanza

e i diritti politici alle fasce che non ne godono, come gli

immigrati, difendere sempre e in ogni caso le libertà

fondamentali degli individui, di tutti gli individui indipendentemente

dal colore della pelle, dalla razza o dalla religione, dalle

idee politiche.

Queste e molte altre sono, a mio parere, le lotte che noi anarchici

dovremmo svolgere oggi - e in parte, nei limiti delle nostre

forze, le stiamo già svolgendo - per puntare allinstaurazione

di una anarchia possibile, che non è altro a mio parere

che una forma libertaria di democrazia. Far avanzare la democrazia

verso lanarchia, non lavorare per abbattere la democrazia.

Come ha affermato Martin Buber e prima di lui Gustav Landauer,

lo Stato si distrugge nel momento in cui gli uomini instaurano

tra di loro altri tipi di rapporti diversi da quelli statuali.

È necessario dunque lavorare prima di tutto per far sì

che gli uomini instaurino tra di loro rapporti libertari, e

si liberino dello Stato nelle loro menti e nelle loro azioni:

il superamento dello Stato, nel senso di un avanzamento della

società verso lanarchia, sarà possibile solo

quando la società civile sarà così forte,

così comunitariamente strutturata, così democraticamente

matura da poter fare a meno di un potere politico centralizzato

e gerarchico. Altrimenti la rivoluzione non potrà che

essere un pericoloso salto nel vuoto, che rischierebbe di portare

indietro la società, aldiquà della democrazia,

invece che aldilà, come ha scritto Amedeo Bertolo e come

vorremmo tutti noi13.

Francesco Berti

Francesco Berti

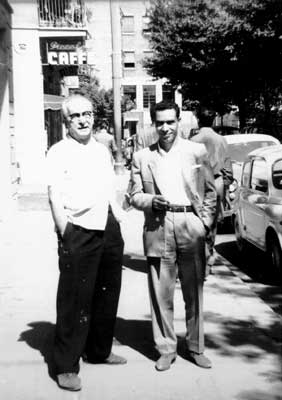

Armando Borghi e Luciano Farinelli

1 - Scrivo quasi perchè la concezione

gradualistica del mutamento sociale così come concepita

da Malatesta negli ultimi anni di vita, se pure strutturata

ancora intorno al momento centrale dellinsurrezione, rappresenta

certo un passo in avanti verso una visione strategica più

aderente alla realtà del suo e anche del nostro tempo.

Un passo in avanti che però oggi non può essere

considerato un punto di arrivo. Cfr. il capitolo Riformismo,

gradualismo e rivoluzione in Malatesta E., Il buon senso della

rivoluzione, Elèuthera, Milano 1999, pp. 83-115.

2 - Id., Lettera a Luigi Fabbri sulla dittatura del proletariato,

Londra, 30 luglio 1919, ora in Id., Il buon senso della rivoluzione,

cit. pp. 200-1.

3 - Id., Bolscevismo e anarchismo, Libero Accordo, 7 novembre

1923, ora in ivi, p. 202.

4 - Id., Umanità Nova, 14 marzo 1922, ora in ivi, p.

230. Corsivo mio.

5 - Id., Il fascismo e la legalità, Umanità Nova

25 novembre 1922, ora in ivi, p. 234.

6 - Cfr. ad esempio Id., Comunisti e fascisti, Pensiero e volontà,

1 maggio 1924, ora in ivi, pp. 237-8.

7- Id., Francesco Saverio Merlino, Il Risveglio, 26 luglio

1930, ora in Id., Pensiero e volontà, Movimento anarchico

italiano, Carrara 1975, pp. 356-7.

8 - Ha scritto giustamente e con una buona dose dironia Pier

Carlo Masini, a proposito del rifiuto dei marxisti di riconoscere

le similitudini esistenti tra Stati comunisti e Stati nazifascisti:

I marxisti si guardavano bene dallaffrontarlo [il tema del

totalitarismo], anzi respingevano come insultante una tesi che,

fondata sulla categoria politica del totalitarismo, coinvolgeva

nella condanna tanto i regimi di Hitler, Mussolini, Franco,

ecc. quanto quelli di Stalin, Mao, Tito, ecc.. I marxisti ragionavano

come il manzoniano don Ferrante che negava lesistenza della

peste perché sul piano dottrinale, non essendo né

sostanza né accidente, non rientrava nei suoi schemi

logici (e poveretto morì di peste). I marxisti di osservanza

staliniana similmente argomentavano che il totalitarismo non

essendo né struttura né sovrastruttura non poteva

esistere come categoria della politica tanto meno come morfologia

unificante dei regimi fascisti e comunisti. (Masini P. C., Introduzione

a Luce Fabbri, Luigi Fabbri. Storia di un uomo libero, BFS,

Pisa 1996, p. 9).

9- Malatesta, Nè democratici, nè dittatoriali:

anarchici, Pensiero e volontà, 6 maggio 1926, ora Id.,

Il buon senso, cit., p. 218.

10 - Masini, Introduzione, cit., p. 11.

11 - Si legga a questo riguardo una lettera scritta da Malatesta

a Luigi Fabbri pochi mesi prima della morte e pubblicata dallo

stesso Fabbri in Studi Sociali del 30 settembre 1932, ora

in Malatesta, Il buon senso, cit.,pp.224-26.

12 - Penso agli interventi critici e revisionisti di Luce

Fabbri, di Rudolf Rocker, di Paul Goodman, di Colin Ward, di

Joao Freire, di Murray Bookchin, e, qui in Italia, tanto per

citarne alcuni, di Amedeo Bertolo, di mio padre, di Giampiero

Landi, di Furio Biagini, di Andrea Papi, di Franco Melandri,

di Pietro Adamo. Penso allencomiabile lavoro culturale di Elèuthera,

di Volontà, di Libertaria e della stessa Rivista

Anarchica e dei suoi redattori.

13 - Bertolo A., Al di là della democrazia. Lanarchia,

in Volontà, Democrazia e oltre, Milano n° 4 1994, pp.

9-31. Spero vivamente che lautore di questo importante saggio

ci allieti presto con altri stimolanti interventi: nel frattempo

mi permetto di consigliare la lettura e unampia divulgazione

di questo scritto.

|