dossier Piazza

Fontana & dintorni

2. La stagione della contestazione

La strage di Piazza Fontana avvenne in un contesto particolare.

Dopo il secondo conflitto mondiale il mondo finì per

dividersi in due aree di influenza: gli stati del blocco occidentale

sostenevano la politica americana e quelli appartenenti al blocco

orientale erano filosovietici. Il conflitto riguardava anche

i modelli politici, economici e sociali che i due Paesi incarnavano:

la liberaldemocrazia capitalista americana contrapposta al totalitarismo

comunista sovietico. Si entrava in quella fase storica chiamata

guerra fredda perché le due potenze in grado di giocare

una partita sul piano mondiale, Usa e Urss, non si fronteggiarono

mai direttamente con l'impiego delle forze armate.

L'Italia aderiva al blocco occidentale, ma al suo interno aveva

il partito comunista più grande di tutta l'Europa occidentale.

Gli anticomunisti temevano che in caso di una vittoria elettorale

comunista si potesse instaurare un regime simile a quello sovietico.

In molte parti del mondo la risposta al rischio di una presa

del potere da parte dei comunisti non fu democratica, ma consistette

nell'instaurazione di regimi autoritari.

La politica dei blocchi continuò fino al 1989, anche

se in precedenza si erano avuti dei periodi di distensione,

soprattutto dopo la «destalinizzazione» voluta da

ChrušËcëv con il ventesimo congresso del Pcus (Partito

Comunista dell'Unione Sovietica) nel 1956. Nello stesso anno

in Ungheria scoppiò una rivolta contro il regime stalinista;

le truppe sovietiche intervennero per bloccare l'insurrezione,

ma il Partito comunista italiano, sulle pagine de «l'Unità»,

parlò dei disordini ungheresi come di una controrivoluzione

mossa dai reazionari. Tesi in contrasto con le notizie che arrivavano

dalla capitale ungherese: persino la Cgil sconfessò la

tesi de «l'Unità». Questo episodio fece perdere

consensi al Pci, ma soprattutto provocò una profonda

frattura tra comunisti e socialisti, che condannarono senza

reticenze l'intervento sovietico e modificarono la loro politica

nei confronti dello stato e della sociètà italiana.

Dopo questo fatto si cominciò a parlare della cosiddetta

«apertura a sinistra», cioè di una collaborazione

di governo tra Dc e Psi. Nel febbraio 1962 i parlamentari socialisti

si astennero nel voto di fiducia al quarto governo Fanfani e

infine i socialisti entrarono nel primo governo presieduto da

Aldo Moro, insediatosi il 4 dicembre 1963. La creazione del

centrosinistra apparve allora come l'unica soluzione per sbloccare

senza pericoli il quadro politico italiano.

Il primo governo di centrosinistra non durò però

a lungo: nel giugno 1964 Aldo Moro dovette presentare le dimissioni

perché il Psi votò contro un provvedimento che

prevedeva l'aumento dei contributi statali alla scuola privata.

Questo fu solo un pretesto: il malcontento socialista era dovuto

alla sospensione dell'attuazione dei provvedimenti riformisti

del programma governativo.

Attraverso la mediazione di Moro la rottura si ricompose e il

Psi tornò al governo rimandando però le riforme

a periodi più favorevoli. Alcuni anni dopo emerse che

sullo sfondo della crisi di governo dell'estate 1964 si era

profilato il cosiddetto «Piano Solo», che in caso

di turbamenti dell'ordine pubblico prevedeva misure straordinarie

attuate dalla sola Arma dei carabinieri, quali arresti di oppositori

e occupazione di obiettivi sensibili tipo prefetture e sedi

della Rai. L'esistenza del «Piano Solo» rivelava

la disponibilità di alcuni settori dello Stato ad agire

fuori dalla legalità pur di condizionare lo sviluppo

democratico del Paese. In ogni caso Aldo Moro presiedette altri

due governi di centrosinistra che durarono fino a dopo le elezioni

politiche del 1968. Seguì un governo monocolore di transizione

guidato da Giovanni Leone e alla fine del 1968 fu varato un

nuovo governo di centrosinistra, capeggiato da Mariano Rumor,

che però durò solo fino all'agosto 1969. Dopo

l'ennesima crisi l'incaricò passò nuovamente a

Rumor che diede vita ad un governo monocolore democristiano,

l'unica soluzione che parve allora praticabile in attesa che

maturassero le condizioni programmatiche e politiche per un

nuovo esecutivo di centrosinistra.

L'instabilità delle istituzioni e l'incapacità

di governare dei diversi schieramenti, che il più delle

volte procedevano ad un semplice rimpasto più che ad

un vero rinnovamento, rivelavano una classe politica incapace

di affrontare i grandi mutamenti che stavano trasformando il

paese.

Tra la seconda metà degli anni Cinquanta e la prima

metà degli anni Sessanta ci fu il «miracolo economico»,

il più impetuoso sviluppo produttivo che l'Italia avesse

conosciuto. Si erano alimentate aspettattive di benessere più

diffuso, ma il centrosinistra, creato in teoria per non deludere

tali aspettative, non era riuscito a realizzare nessuna ridistribuzione

della ricchezza. Le strutture sociali, le condizioni di vita

e lavorative rimanevano immutate. Alla crisi dei partiti e alla

loro incapacità di far fronte ai bisogni sociali, si

aggiunsero, a movimentare il quadro italiano tra il 1968 e il

1969, la protesta degli studenti e quella degli operai.

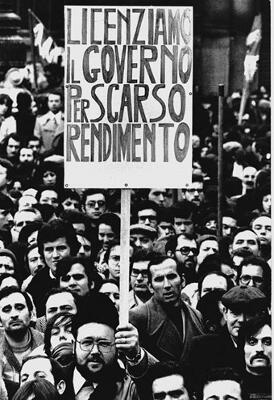

La società italiana si ritrovò in subbuglio, molte

categorie sociali espressero il proprio malcontento con scioperi

e manifestazioni di piazza. Un sintomatico momento di tensione

si ebbe in occasione dello sciopero generale indetto per il

19 novembre 1969. Allo sciopero aderì quasi il 95 per

cento dei lavoratori e centinaia di migliaia di persone parteciparono

ai cortei e ai comizi che si tennero nelle principali città

italiane. A Milano tra polizia e manifestanti si registrarono

gravi scontri che culminarono con la morte dell'agente Antonio

Annarumma: la versione ufficiale parlò di un colpo inferto

dai manifestanti con un tubo metallico che aveva causato lo

sfondamento della scatola cranica, mentre le sinistre e i sindacati

sostennero che il poliziotto aveva sbattuto la testa contro

il montante della jeep che stava guidando dopo un urto con un

altro mezzo della polizia. La tensione era destinata a crescere

nelle settimane successive.

I grandi imprenditori manifestarono il proprio malcontento

nei confronti di un governo all'apparenza troppo aperto alle

istanze sindacali. Nell'immaginario della sinistra iniziò

a crescere l'idea che una soluzione di tipo fascista stesse

diventando la scelta della grande borghesia. I timori di uno

sbocco autoritario si fondavano sul fatto che i meccanismi di

mediazione sociale erano bloccati e di conseguenza le dinamiche

dello scontro potevano sfuggire di mano da un momento all'altro.

Questa situazione favorì il nascere di preoccupazioni

in tutte le aree politiche: a destra si immaginava che l'unica

via di scampo fosse un regime autoritario, all'opposto l'estrema

sinistra credeva che la rivoluzione socialista fosse l'unico

orizzonte possibile, mentre i moderati vedevano un attacco simultaneo

da destra e da sinistra che avrebbe posto fine alla democrazia.

Sotto la spinta del movimento operaio si assistette a nuove

conquiste sul piano dei salari industriali, che continuarono

a crescere negli anni Settanta, e all'approvazione dello Statuto

dei lavoratori, che conteneva nuove e importanti norme a difesa

del lavoratore.

Non tardarono però a manifestarsi gli effetti negativi

della mobilitazione operaia: sul piano economico si vide la

diminuzione della produzione industriale in conseguenza delle

lunghe azioni di sciopero; sul piano psicologico fu ribadita

la sfiducia imprenditoriale nelle istituzioni e la contestazione

sempre più aspra dei lavoratori nei confronti della figura

dell'imprenditore; a livello politico, come già accennato,

cresceva la paura che il movimento, che era riuscito a coinvolgere

milioni di lavoratori, potesse sovvertire le istituzioni democratiche.

In tale clima si riaffacciarono sulla scena italiana le organizzazioni

e i partiti neofascisti. Alla testa del Movimento sociale italiano,

nel 1969, alla gestione moderata di Arturo Michelini si era

sostituita quella più dinamica di Giorgio Almirante,

che tentò di fare del partito il punto di riferimento

di tutte le forze conservatrici. Il fine politico era quello

di dimostrare all'elettorato conservatore la capacità

dell'Msi di rispondere con le stesse armi all'azione dell'estrema

sinistra: per questo l'istigazione alla violenza conviveva con

l'immagine di un partito d'ordine istituzionale e democratico.

Per le forze democratiche un fattore di preoccupazione era stato

il colpo di stato militare attuato in Grecia il 21 aprile 1967:

le elezioni furono cancellate, la costituzione sospesa, migliaia

di persone che avevano mostrato simpatie per la sinistra vennero

arrestate, tra cui anche il Primo Ministro e vari dirigenti

politici.

Si temeva che qualcosa dei simile potesse accadere anche in

Italia, viste le apparenti analogie tra i due paesi: la persistenza

di aree arretrate, la presenza di dirigenti di formazione fascista

nella polizia e nelle forze armate, l'esistenza di un partito

neofascista; inoltre entrambi i paesi occupavano una posizione

di congiunzione tra il blocco orientale e quello occidentale.

| |

Milano,

il commissario Luigi Calabresi (al centro) |

I movimenti di protesta della fine degli anni Sessanta avevano

creato, a sinistra del Pci, una vasta area che puntava alla

creazione di un nuovo tipo di socialismo ideale e alla realizzazione

di condizioni sociali e individuali utopiche.

La strage di piazza Fontana lasciò una traccia indelebile

specialmente sull'immaginario dei militanti di Lotta Continua,

il più celebre e il più numeroso fra tutti i gruppi

dell'estrema sinistra italiana di allora, formatosi nell'autunno

del 1969 dalla fusione di alcuni esponenti del Movimento studentesco

con circoli dell'area operaista. La sua cultura politica, un

incrocio tra marxismo e anarcosindacalismo, privilegiava l'intervento

politico diretto, l'uso dell'inchiesta militante, un lavoro

connotato da una forte emotività e dall'utilizzo delle

più diverse forme espressive. Oltre che nelle fabbriche

e nelle università si diffuse nei licei, fra i detenuti,

fra i soldati di leva, fra i pescatori di San Benedetto del

Tronto, tra i disoccupati, i contrabbandieri e gli occupanti

delle case di Milano.

Il proliferare di questi movimenti con una linea autonoma da

qualsiasi partito, quindi ingovernabili da una dirigenza istituzionale,

e che portavano critiche forti all'organizzazione statale e

alla sua funzione di strumento di oppressione di classe, suscitò

forti timori nell'opinione pubblica moderata. Per alcuni la

stagione delle manifestazioni e della contestazione doveva essere

chiusa al più presto e spesso la stampa neofascista inneggiava

ad un colpo di stato ritenuto gradito dalla maggioranza dei

cittadini.

|