dibattito violenza

2

Violenza, politica e regno dei cieli

di Federico Battistutta e Monica

Giorgi

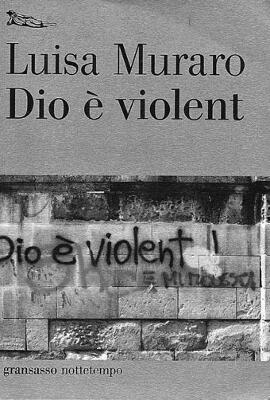

È recentemente uscito un libro di Luisa Muraro con

un titolo (“Dio è violent”) e un testo

intriganti. E il dibattito si è subito acceso.

Pubblichiamo qui le opinioni in merito di due nostri collaboratori.

Fuori dagli imperativi dell'esistente

di Federico Battistutta

È uscito da alcuni mesi

un libriccino (qui il diminutivo si riferisce solo al numero

di pagine) di Luisa Muraro, dal singolare titolo Dio è

violent (edizioni Nottetempo, 2012, pagg. 75, € 6,00).

L'autrice ha visto questa scritta, con l'ultima lettera cancellata,

sul muro di una città. La cancellatura impedisce di definire

il genere dell'aggettivo (maschile/femminile) e quindi del soggetto

della frase.

Da tali suggestioni Muraro, filosofa della differenza sessuale,

muove le sue riflessioni, attualissime, sulla crisi del contratto

sociale, sul declino della democrazia rappresentativa, sull'affacciarsi

dell'antipolitica (neologismo dispregiativo, quest'ultimo, coniato

proprio dai rentier della politica) e, nello specifico,

sull'esercizio della violenza nella pratica politica. Lo fa

pensando in grande e partendo da lontano: addirittura da Dio,

appunto (e chi è Dio? Una persona, una metafora, un flatus

vocis? Il testo non lo spiega, lasciando la domanda aperta

alle sensibilità del lettore), per reperire vedute ampie

e alte riguardo l'uso della violenza (a chi scrive viene in

mente il titolo di un piccolo capolavoro della scrittrice nordamericana

Flannery O'Connor: Il cielo è dei violenti –

in italiano edito da Einaudi – il cui titolo, a sua volta,

deriva da un passo del vangelo di Matteo).

Nominare (invano?) il nome di Dio riguardo la violenza, a Muraro

serve proprio per sfondare alcuni luoghi comuni del pensiero:

introdurre Dio dentro ragionamenti che non lo prevedono porta

a scavalcare certe divisioni fissate da un razionalismo asfittico.

Pensare in grande, partire da lontano, si diceva, senza trascurare

ciò che ci sta vicino, il quotidiano, il minuto, tutt'altro.

Il discorso si dipana confrontandosi con alcuni autori (alla

rinfusa: dal Benjamin di Per la critica della violenza,

al taoista Sun Tzu; dallo psicanalista Winnicott all'elogio

dell'indignazione di Hessel, sino a S. Weil, H. Arendt e alla

scrittrice brasiliana Clarice Lispector, a Muraro, particolarmente

cara) e con fatti della nostra stringente contemporaneità

(pure qui alla rinfusa: le “guerre umanitarie” in

Afghanistan, Iraq e Libia; la realizzazione della base militare

USA all'aeroporto Dal Molin di Vicenza; la spettacolarizzazione

del dopo-terremoto a L'Aquila per mano di Berlusconi; i black

block e l'immaginario che alimentano).

Fare

i conti col passato Fare

i conti col passato

Ma il pregio del libello sta nel mettere sul piatto proprio

la questione della violenza, iniziando col misurare, senza infingimenti,

la distanza da mitologie passate, come quelle degli anni settanta,

sulla violenza rivoluzionaria (a ben vedere più vicine

alle tematiche aristoteliche sulla kátharsis che

alla critica politica marxiana). Sono conti, quelli riguardanti

il passato prossimo, che pochissimi oggi sono disposti a fare.

Rasentando a volte il ridicolo. Un esempio: un noto esponente

del movimento studentesco del '68 milanese (per un certo tempo

lider maximo), nel rievocare quegli anni ricorda di essere

stato ammiratore e seguace di don Milani, ripudiando al contempo

ogni forma di violenza; tralasciando di dire – come usavano

fare le demi-vierge del Settecento rispetto ai loro trascorsi

– di essere stato l'artefice della virata stalinista imposta

al movimento milanese (unico caso in Italia, grazie a Dio!)

con tutto quello che poi ne è conseguito: do you remember

katanghesi & Co? (Stalin non era Gandhi, mentre parlava

di pace e lavoro pianificava l'eliminazione dei dissidenti).

Nota bene: non sono solo rimembranze di reduci attempati, quelle

a cui ci si riferisce qui, né vi è la preoccupazione

di salvaguardare una qualche oggettività storica. Il

passato mi interessa nella misura in cui si riverbera sul presente.

È il presente che mi preme. Penso, con passione e preoccupazione,

ad avvenimenti a noi vicini che rinnovano la domanda: penso

a quanto è successo a Genova durante il G8, alle proteste

NoTav o alla manifestazione romana del 15 ottobre dell'anno

passato. L'uso della violenza mi dà da pensare, anche

se mi rendo conto che fatico a dipanare il bandolo del discorso.

Stenta però a convincermi chi oggi dichiara (anche sulle

pagine di “A”) di rigettare sine glossa (senza

ascoltare, senza alcuna declinazione, senza entrare nel merito,

in una parola: con uno sfondo intollerante…) qualsiasi

domanda sulla coniugazione tra violenza e politica. Tutto questo

mi sembra solo un grande rito esorcistico o una scorciatoia

che non porta da alcuna parte. Sia chiaro: nessuno enfatizza

su collere purificatrici o peggio ancora vagheggia derive lottarmatiste;

cionondimeno il problema resta.

Violenza

e non violenza Violenza

e non violenza

E in questo senso le riflessioni di Luisa Muraro non cessano

di interrogare. Pur nutrendo il massimo rispetto per le opzioni

nonviolente (nel libro il riferimento va soprattutto a M.L.

King), ella sostiene che oggi la predicazione pacifista, pur

non mancando di valore etico, resta sprovvista di «un

punto di leva per sollevare le giuste pretese e abbassare l'arroganza

dei potenti». Una simile affermazione può lasciare

perplessi. Qualcuno potrebbe replicare citando i principi che

hanno orientato figure come Gandhi (e prima di lui Tolstoj).

Ma non è questo il problema. Quanti di quelli che ora

propugnano scelte nonviolente, al punto da farne la leva di

un processo di trasformazione sociale, si riconoscono fattivamente

nella nozione forte di ahimsa (in sanscrito “non

nuocere”, da cui “non resistere al male”),

nell'intima convinzione che, esistendo un fondo soggiacente

che abbraccia tutti gli esseri, la violenza che io esercito

sull'avversario è una violenza che faccio su di me e

viceversa? (Ma cosa doveva provare Gandhi quando l'esercito

inglese uccise ad Amritsar centinaia di pacifici manifestanti,

lasciando a terra migliaia di feriti? Per quanto sia ovvio,

è bene ricordare che la mia rinuncia alla violenza non

comporta medesima accettazione da parte dell'avversario). Cito

ancora Muraro: «In certi contesti, a certe condizioni,

è opportuno non usare tutta la forza di cui si dispone.

Bisogna però tenerla a disposizione, se non si vuole

che altri se la prendano: alla propria forza non si rinuncia

senza soccombere ad altre forze».

A Genova, quando la polizia ha fatto irruzione alla Diaz i giovani

che si trovavano all'interno hanno sollevato in alto le braccia

tenendo le mani bene aperte: ma tutto ciò non ha impedito

che lì si compisse una macelleria sudamericana. E quanti

di coloro che oggi rigettano la violenza come un a priori intangibile

(quindi non nei termini di una scelta tattica) hanno intrapreso

quell'arduo processo di sublimazione di questa energia che ci

abita e di cui non percepiamo confini e origine, o hanno scelto

invece di convivere ambiguamente con essa? Come mostra bene

un noto film di Peckinpah: dietro il cane di paglia (questo

è il titolo della pellicola) – che noi tutti siamo

– vive un essere aggressivo, regna il caos della paura

e dell'orrore; e perciò non guardiamo in quella direzione,

preferendo delegare ad altri tale esercizio (i soldati, la polizia,

il servizio d'ordine, la security).

Quanto

basta Quanto

basta

Come si intuisce Muraro, nelle pagine di Dio è violent,

mette in scena un corpo a corpo fra politica e psicanalisi:

la violenza è un'energia immanente all'essere umano,

dice, antecedente la costituzione del soggetto. Dichiarare allora

che la violenza sia in sé negativa rischia di preparare

«il terreno per sostenere che essa si giustifica unicamente

se il suo uso viene regolato dalla legge»; ma chi regola

la legge, chi decide dello stato d'eccezione, chi scioglierà

i corpi speciali, il servizio d'ordine, l'armata rossa, l'esercito

popolare? Si tratta insomma di affrontare il problema senza

deleghe. Di più (e qui si può intuire qualcosa

del rimando teologico contenuto nel titolo del libro): «Si

tratta di pensare una violenza che non è strumento di

nessuno, che il diritto non può fare sua giustificandola,

e che nessuno può fare sua, manifestazione di una giustizia

che ci oltrepassa dalla quale, però, noi umani possiamo

lasciarci usare, consapevoli del rischio inevitabile di cadere

in errori ed eccessi».

Senza cadere in errori ed eccessi: l'obiettivo non è

l'acting out, il compimento dell'azione violenta, la

quale in ultima istanza è mera disperazione, ma l'azione

possibile ed efficace in grado di ricorrere allo scopo a una

certa dose di violenza. “Ma quanta?”, viene pragmaticamente

da chiedere. Regolandoci come usano fare le cuoche ai fornelli,

risponde Muraro: “Quanto basta”; o meglio «quanto

basta per combattere senza odiare, quanto serve per disfare

senza distruggere».

Qualcuno – gli sputasentenze sempreinpiedi – dirà

che, dopo tanti discorsi, è poco, troppo poco: lo smarrimento

dominante invoca sicurezze, punti di riferimento a tutto tondo,

ecc. ecc. Lasciamoli perdere, c'è invece, pur con le

difficoltà del momento, tutta una tessitura da costruire

insieme, un fare (che i greci chiamavano poièin

quando si alleggeriva dalle premure strettamente tecniche) che

si costituisce partendo dal basso, plurale, vivo, formicolante,

che racconta l'esigenza di un più di vita che non si

rassegna agli imperativi dell'esistente, alle chiacchiere sulla

“fine della storia” o a diktat e formule preconfezionate.

Federico Battistutta

Federico Battistutta

La forza di scavare in sé

di Monica Giorgi

Prezioso libriccino uscito nella

collana Gransasso, Dio è violent offre una lettura,

oltre che intrigante, dirompente, pacata e distesa quanto densa

di sollecitazioni.

Con sensata spregiudicatezza Luisa Muraro mette in ballo una

questione radicale per i tempi che corrono: quella dell'uso

della forza e della violenza, avendo presente che lo sconfinamento

dell'una nell'altra spesso è inevitabile. Benché

forza e violenza siano tra loro ben distinte, “separarle

per definizione non fa che occultare un aspetto della realtà

umana”. Occorre ricordare che distanze e prossimità

non si determinano verbalmente ma attivamente: “la definizione

giusta la troveremo alla luce di questo agire”.

La questione dell'uso della forza non viene posta in termini

di violenza sì o violenza no, come se la violenza fosse

un mezzo a nostra disposizione e non piuttosto viceversa. La

violenza è così contemplata quale “realtà

dentro cui viviamo” e per la quale i contorni tracciati

dalle definizioni dei costrutti filosofici non servono ad arginare

la commistione con la forza.

“La misura da cercare – scrive Muraro – è

nella coincidenza fra la giustezza e la giustizia dell'agire,

coincidenza che va cercata non dico a tentoni, ma quasi”.

L'analogia tra giustezza dei mezzi e giustizia dei fini si trova

e si perde nell'azione umana, ma il tentarla si oppone al cinismo

del fine che giustificherebbe i mezzi.

Un “racconto

inventato” Un “racconto

inventato”

La domanda da cui Muraro prende le mosse evidenzia una radicalità

necessaria, proprio ora, quando il messaggio salvifico del contratto

sociale è diventato indegno di credito. Se mai l'ha avuto

e se mai è stato all'origine della convivenza umana.

“La scienza storica - si legge - insegna che il contratto

sociale è un racconto inventato all'inizio dell'età

moderna [...] per giustificare lo stato dei rapporti di forza

tra donne e uomini, ricchi e poveri, stranieri e cittadini”.

Dio è violent non manca di spregiudicatezza. Sia

nell'affrontare il campo del divino, sia perché, di fronte

alla dilagante predicazione antiviolenta, il testo di Muraro

schiva la genericità insita in questa predicazione e

riguadagna il senso vivo delle mediazioni, sempre da 'inventare'

sulla base di un sapere radicato nell'esperienza. Esperienza

che, per farsi sapere condivisibile, richiede di necessità

il lavorio silente dell'ascolto.

Dodici scansioni, introdotte da un'ampia premessa che racconta,

tra l'altro, le circostanze in cui una scritta murale, ripresa

in titolo, parve all'autrice “scritta da me in sogno”,

liberano i molti pensieri in discorso ragionante di chi mette

nero su bianco senza perdere la relazione con il procedere di

chi legge.

I succosi passaggi tra le guerre in corso e la storia che ha

voltato pagina, ricongiungono il movente dello scrivere di Muraro

a un “invito a non lasciare che il significato e il valore

delle nostre vite, come acqua preziosa messa in un secchio bucato

dalla ruggine, siano risucchiate nell'agonia di forme politiche

senza anima”. L'intento a non disprezzare la buona volontà

di nessuno, perché “la buona volontà sicuramente

non basta, ma ci vuole” dà slancio per il salto

sul racconto già cominciato di chi scrive e “ha

visto con i suoi occhi aprirsi l'orizzonte e alzarsi il

cielo – per sé, per le altre e gli altri –

grazie alla nascita di una libertà che non passa per

la mediazione del potere alle sue condizioni”.

L'impossibilità di evitare una precisa domanda –

“perché ragiono e parlo come se fosse il ricorso

alla violenza (quello effettivo che ne fa il potere e quello

al quale noi privati cittadini dovremmo rinunciare per principio)

l'incrinatura maggiore e il crinale decisivo nei rapporti politici,

oggi?” – si distende sul piano del processo storico

che ha portato alla morte della responsabilità politica,

fatta risalire allo scoppio della prima guerra mondiale, quando

“la potenza produttiva e lo sviluppo tecnologico avevano

raggiunto un tale livello per cui, da strumenti al servizio

degli esseri umani, stavano diventando padroni delle loro vite”.

Tocca

alle donne Tocca

alle donne

Il molto ancora da indagare sulla virilità, “alimentata

e sfruttata dal potere politico, oggi come ieri” richiama

l'insistenza di Muraro sul punto di vista femminile: “in

pratica voglio dire che tocca alle donne riformulare la questione

della violenza e sollevarla pubblicamente, essendo le donne

in posizione per sapere tutta la parte di frode che c'è

nel racconto moderno del contratto sociale e nel principio del

monopolio statale della violenza” e avendo l'autorità

che deriva loro dall'essere fuori-dentro quel patto e

dalla frequentazione intima della violenza sessuale.

L'atto di pensiero che anima Dio è violent è

una mossa non faziosa. Nasce “dal bisogno, che è

generale, di correggere l'eredità politica, filosofica,

religiosa segnata dal maschile e dalla soggezione femminile

al maschile”, con l'intento dichiarato di promuovere l'indipendenza

simbolica con tutta la forza necessaria, secondo la formula

che dice: “quanto basta per combattere senza odiare, quanto

serve per disfare senza distruggere”.

Formula né troppo magica, e neppure conclusiva. Nutriente

e delicata, in verità. Sollecita obiezioni, porta a incontrare

certezze inaspettate, semina domande che hanno la forza di scavare

in sé e fuori di sé qualcosa di autentico.

Monica Giorgi

Monica Giorgi |