Sudafrica

Il massacro di Marikana

di Antonio Senta

Migliaia di minatori scioperano contro

una multinazionale del platino, scatenando la durissima repressione

della polizia e dando il via a una serie di agitazioni.

È il 16 agosto 2012 quando,

nei pressi della miniera di platino di Marikana, circa cento

chilometri a nord ovest di Johannesburg, la polizia apre il

fuoco freddando trentaquattro lavoratori in sciopero e ferendone

altri ottanta. La notizia “buca” i dormienti media

italiani, resiste per qualche giorno e poi scompare, sommersa

dalla mole di informazioni, gran parte delle quali inutili,

con cui siamo quotidianamente bombardati. Ma cosa è successo

davvero? Questo i nostri media mainstream non l'hanno

proprio detto. Anche quelli sudafricani sono stati menzogneri,

cercando di far passare la notizia secondo cui la strage sarebbe

stata causata da un conflitto tra sindacati e che la polizia

avrebbe agito per autodifesa a fronte di un attacco armato da

parte dei minatori.

La verità è tutt'altra e ci è giunta nei

giorni successivi solo grazie alla controinformazione di lavoratori

e attivisti sudafricani. Circa tremila addetti ai pozzi (rock

drill operators), in buona parte immigrati da altre zone

dell'Africa, entrano in sciopero il 10 agosto, supportati dalla

Association of Mineworkers and Construction Union (Amcu), un

sindacato autonomo nato una decina di anni fa in opposizione

alle politiche accomodanti della National Union of Mineworkers

(Num) affiliato al Congress of South African Trade Unions (Cosatu)

sindacato amico dell'African Natonal Congress, partito che fu

di Mandela e che è al potere dal 1994. I lavoratori chiedono

aumenti salariali da quattromila rand mensili (quattrocento

euro) a dodicimila e incontrano il netto rifiuto dei padroni

della miniera, ma anche del Num, che si mette da subito a organizzare

i crumiri.

La miniera, che impiega ventottomila persone, è di proprietà

della multinazionale Lonmin, terzo produttore mondiale di platino.

A Marikana viene estratto il dodici per cento della produzione

mondiale di platino di cui il Sudafrica è primo produttore

al mondo e di cui possiede l'ottanta per cento delle riserve

mondiali. Il platino, così come altri minerali più

o meno preziosi che il Sudafrica possiede in quantità,

è richiestissimo in particolare dall'India, dal Brasile

e dalla Cina, paese che attua una politica imperialista nei

confronti di tutto il continente africano.

I minatori ufficialmente non sono dipendenti della Lonmin ma

di società in subappalto: sono quindi precari, lavoratori

a contratto, assunti ora da un padrone ora da un altro secondo

quella ben nota logica delle “scatole cinesi” che

è, evidentemente, cifra della globalizzazione, usata

tanto nel sud del mondo quanto nel “ricco” nord.

Non hanno pressoché nessun diritto di sciopero e infatti

la loro astensione dal lavoro viene dichiarata subito illegale

dalla Lonmin: il loro è, per forza di cose, uno sciopero

selvaggio.

La maggior parte dei lavoratori di Marikana dorme in baracche

nei pressi delle miniere, in un contesto sociale di estremo

degrado. Le donne vivono sulla loro pelle tale situazione e

subiscono violenze “inimmaginabili”, secondo quanto

riportano le compagne sudafricane del New Women's Movement,

mentre frequenti sono le malattie dei bambini, costretti a condizioni

di estrema indigenza.

Lo sciopero

continua Lo sciopero

continua

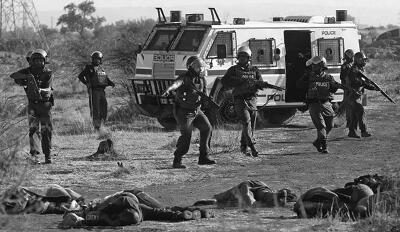

Dopo sei giorni di sciopero cinquecento poliziotti, tra i

quali i corpi speciali dell'antisommossa muniti di fucili d'assalto,

con cavalli, blindati ed elicotteri irrompono su una collina

nei pressi della miniera dove sono assembrati i minatori in

sciopero. L'ordine del governo è preciso. I poliziotti

circondano l'area con del filo spinato, attaccano con idranti

e lacrimogeni dai blindati e dagli elicotteri, lasciando solo

un varco da cui gli scioperanti provano a fuggire. Non appena

ciò avviene, aprono il fuoco. Cadono in trentaquattro,

tutti colpiti alle spalle o schiacciati dai mezzi della polizia

mentre cercano di fuggire, come risulterà da alcune ricerche

indipendenti svolte sul luogo del massacro. Questi morti si

sommano ad altre dieci vittime: sei lavoratori e quattro guardie

giurate erano state uccise nei mesi precedenti, conseguenza

di un'agitazione sociale diffusa e di un'opera di repressione

che si è intensificata nell'ultimo anno, a Marikana così

come nelle altre miniere di platino del paese. Duecentossessanta

minatori sono arrestati e portati in tutta fretta in tribunale

dove vengono condannati per porto abusivo di armi (bastoni e

machete).

Nonostante tutto questo, dopo la strage lo sciopero continua

coinvolgendo non solo i rock drill operators, ma anche

i due terzi dei ventottomila lavoratori dell'impianto che fanno

proprie le istanze degli addetti ai pozzi. La multinazionale

dapprima minaccia di licenziare chi non si presenti in miniera,

ma poi - di fronte alla massiccia astensione al lavoro - rinuncia

al proposito. Non solo: tra la fine di agosto e l'inizio di

settembre migliaia di minatori di altri impianti del paese,

sia di platino (Royal Bafokeng Platinum e Anglo American Platinum,

il più grande produttore mondiale) che di oro (KDC Gold

Mine, Gold One's Modder East) scendono in sciopero in solidarietà

alle vittime, esigendo anch'essi sostanziosi aumenti salariali.

In diverse parti del paese ci sono mobilitazioni e cortei, nonostante

il lavoro di camuffamento della verità svolto da televisioni

e giornali. Proprio in seguito a questa diffusa agitazione buona

parte dei duecentosettanta minatori arrestati viene scarcerata.

A metà settembre, dopo sei settimane di sciopero, il

valore delle azioni della Lonmin è sceso ormai del venti

per cento e la produzione è calata di settantacinque

milioni di dollari, mentre il prezzo del platino è salito

dai millequattrocento dollari all'oncia del 16 agosto ai milleseicentocinquanta

dollari all'oncia di un mese più tardi. Solo a questo

punto la proprietà cede e decide di aumentare il salario

dei rock drill operators del ventidue per cento portandolo

a undicimila rand e degli altri lavoratori dell'undici per cento.

Questa decisione viene seguita da altri impianti e trova il

favore dei minatori, che tornano al lavoro. Nello stesso giorno

dell'accordo il Cosatu annuncia di volere dare il via a una

triplice campagna per limitare per legge l'utilizzo dei crumiri,

per riformare i corpi di polizia utilizzati nei conflitti sociali

e per mettere in pratica una “carta dei minatori”,

su cui basare una lotta per il miglioramento complessivo delle

condizioni di lavoro dei cinquecentomila uomini impiegati nel

settore. Dichiarazioni opportunistiche, certo, ma che mostrano

bene come il governo e i maggiori sindacati abbiano bisogno

di recuperare una situazione che rischia di sfuggire loro di

mano.

Tra

passato e presente Tra

passato e presente

Il massacro di Marikana è un fatto inedito per il Sudafrica

del dopo 1994 e ricorda le stragi dell'apartheid. Nelle

loro e-mail diversi compagni hanno ricordato cosa accadde nella

township di Sharpeville nel 1960, quando la polizia aprì

il fuoco su una folla di manifestanti che protestava contro

la politica segregazionista lasciando sul selciato sessantanove

persone, o a Soweto nel 1976, quando la rivolta giovanile contro

l'imposizione dell'uso dell'afrikaans nelle scuole fu

repressa con centinaia di morti (il numero esatto delle vittime

è tutt'ora sconosciuto).

Eppure a nessun sudafricano cosciente sfugge il fatto che a

ordinare il massacro di Marikana sono stati alcuni dei protagonisti

della lotta all'apartheid. Certo si sapeva che dalla

liberazione di Mandela a oggi il Sudafrica ha vissuto vent'anni

di egemonia neoliberista che ha ampliato la forbice tra i pochi

ricchi e la gran massa di poveri e poverissimi. Si sapeva che

la giustizia sociale, propagandata dal governo, era solo retorica.

Eppure per molti sudafricani neri non deve essere facile accettare

che i responsabili del massacro di Marikana sono gli stessi

che partecipavano agli scontri di Soweto una trentina di anni

fa.

Fatto sta che i partiti politici e i sindacati (Anc e Cosatu

in testa) che hanno guidato la lotta di liberazione sono da

tempo passati dall'altra parte della barricata. La realtà

è che il 1994 ha restituito sì i formali diritti

civili alla popolazione nera, ma ha anche dato nuova linfa alla

discriminazione sociale. Una ristretta élite di

neri è stata cooptata attraverso le politiche di Black

power empowerment (Bpe) a spese della grande maggioranza

che popola le township. Tutti gli indicatori (occupazione,

accesso a servizi di base quali l'acqua, l'elettricità,

la casa, i trasporti) testimoniano che negli ultimi venti anni

la qualità della vita dei sudafricani poveri è

peggiorata enormemente.

Con il massacro di Marikana dell'agosto 2012 la favola della

nazione arcobaleno si è definitivamente infranta. La

continuità con il regime dell'apartheid emerge

chiaramente dai protagonisti di questa drammatica vicenda, protagonisti

che sono sempre gli stessi: multinazionali straniere, governi

amici dei padroni occidentali, una polizia feroce, i giacimenti

di metalli preziosi e la loro centralità nel mercato

mondiale. Non a caso la Lonmin, che oggi ha sede legale a Londra,

è l'erede diretta della London Rhodesian Mining Company,

nata negli anni Sessanta in Sudafrica per volere di una delle

icone dell'apartheid, Tiny Rowland.

La lotta oggi è quindi ancora più impegnativa

di quella che ha messo fine all'apartheid. Per portarla

avanti è necessario rafforzare reti di solidarietà

tra quei lavoratori che, a ogni latitudine del globo, intendono

resistere all'attività predatoria e devastatrice del

capitalismo. Farlo implica non cedere alla demagogia della politica

ufficiale e dare voce all'autonomia e alla dignità di

chi lavora. Farlo significa innanzitutto svelare le menzogne

dell'informazione ufficiale e provare a ristabilire la verità.

Antonio Senta

Antonio Senta

|