dossier Piazza

Fontana & dintorni

7. La pista veneta

Tutto cominciò a Padova.

Il 30 Aprile 1968 scoppiò un ordigno nella casa del questore,

Ferruccio Allitto Bonanno. L'anno successivo, il 15 Aprile,

esplose una bomba nell'ufficio del rettore dell'università,

Enrico Opocher.

Il capo della squadra mobile di Padova, Pasquale Iuliano, nella

primavera del 1969 iniziò a indagare sull'attività

di un gruppo neonazista che operava in città. Alcuni

confidenti, Nicolò Pezzato e Francesco Tommasoni, gli

avevano detto che gli attentati erano opera di un gruppo che

faceva capo a Franco Freda.

Iuliano allora iniziò a fare appostamenti sotto l'abitazione

di Massimiliano Fachini, convinto che fosse il custode di armi

ed esplosivi del gruppo. Una sera sorprese Giancarlo Patrese,

anche lui del gruppo di Freda, con una bomba e una rivoltella.

Fu arrestato. Il capo della squadra mobile pensava di aver iniziato

lo smantellamento del gruppo eversivo. Ma in poco tempo fu costretto

a cambiare idea. Infatti Patrese dichiarò che armi ed

esplosivo gli erano stati consegnati proprio dal confidente

di Iuliano, Pezzato, che era entrato con lui a casa di Fachini.

Questa versione fu smentita dal portiere dello stabile, Alberto

Muraro: Patrese era entrato e uscito da solo. Ma questa testimonianza

non bastò: Iuliano fu accusato di aver orchestrato una

provocazione.

Perché i fascisti fecero proprio il nome di Pezzato?

Sapevano che era un confidente della polizia? Probabilmente

sì, perché Freda aveva uno dei suoi uomini fra

le fonti della questura: Francesco Tommasoni. Iuliano fu sospeso

dall'attività e dallo stipendio. Due anni dopo fu reintegrato

ma trasferito a Ruvo di Puglia. Invece Muraro venne trovato

morto in fondo alla tromba delle scale il 13 settembre 1969.

| |

|

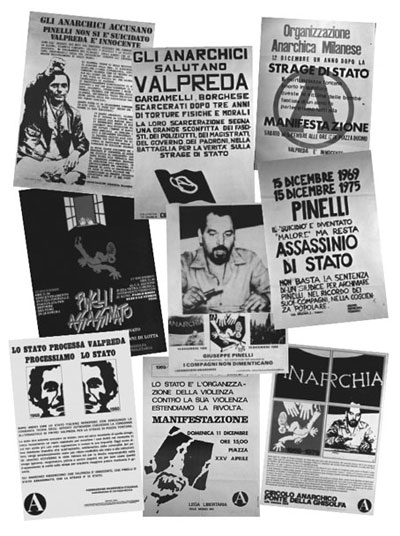

Alcune

testimonianze per gli anniversari della morte di Pinelli |

Freda era riuscito a scampare il pericolo, ma presto scoprì

che c'era qualcun altro che indagava su di lui: il maresciallo

dei carabinieri Alvise Munari, incaricato dal giudice istruttore

di Treviso, Giancarlo Stiz, di approfondire una pista che partiva

dalle rivelazioni di un professore di francese, Guido Lorenzon.

Lorenzon era un caro amico di Giovanni Ventura. Si erano conosciuti

al collegio «Pio X» nei primi anni Sessanta. Col

passare del tempo avevano preso strade diverse: Lorenzon, moderato,

approdò nelle file della Democrazia Cristiana; invece

Ventura era scivolato a destra, prima nella federazione giovanile

del Movimento sociale, poi oltre ancora, sino a far uscire una

rivista che diceva molte cose già nel titolo: «Reazione».

Lunedì 15 dicembre 1969 Lorenzon chiamò al telefono

il suo avvocato, Alberto Steccanella. La stessa sera i due si

incontrarono e Lorenzon cominciò un racconto che prendeva

avvio dal suo ultimo incontro con Ventura, avvenuto nel pomeriggio

di sabato 13 dicembre.

L'avvocato intuì che il racconto poteva portare a rivelazioni

importanti, così chiese al suo assistito di preparare

un memoriale, che gli fu recapitato tre giorni dopo.

Il 26 dicembre Steccanella si recò dal procuratore di

Treviso e riferì quanto appreso: nel Veneto c'era un'organizzazione

eversiva, forse implicata nella strage milanese.

Il 31 dicembre Lorenzon si presentò al pubblico ministero

di Treviso, Pietro Calogero, e gli riferì le confidenze

di Ventura. Nel maggio del 1969 Ventura lo aveva informato di

essersi recato a Milano dove aveva collocato una bomba, che

non esplose, in un edificio pubblico (in tempi successivi Ventura

aveva introdotto alcune varianti nel racconto: il mese diventava

aprile e la città Torino). Aveva finanziato gli attentati

ai treni in agosto. Sapeva il costo degli ordigni impiegati

(centomila lire per ciascuno), parlava degli alibi accuratamente

predisposti per gli attentatori, conosceva i luoghi di collocazione

delle bombe.

Circa

la strage del 12 dicembre, oltre ad aver compiuto viaggi sospetti

tra Roma e Milano in quei giorni, Ventura aveva lamentato il

fatto che nessuna parte politica si era mossa prendendo provvedimenti

e che quindi «occorreva fare qualcos'altro». Si

chiedeva come mai l'ordigno posizionato alla Banca Commerciale

non fosse esploso e aveva esposto dettagliatamente i problemi

riscontrati nel posizionare la bomba nel sottopassaggio della

Banca Nazionale del Lavoro di Roma. Circa

la strage del 12 dicembre, oltre ad aver compiuto viaggi sospetti

tra Roma e Milano in quei giorni, Ventura aveva lamentato il

fatto che nessuna parte politica si era mossa prendendo provvedimenti

e che quindi «occorreva fare qualcos'altro». Si

chiedeva come mai l'ordigno posizionato alla Banca Commerciale

non fosse esploso e aveva esposto dettagliatamente i problemi

riscontrati nel posizionare la bomba nel sottopassaggio della

Banca Nazionale del Lavoro di Roma.

Gli aveva inoltre confidato di essere al corrente dei piani

operativi per gli attentati, prima del loro verificarsi, in

quanto essi rientravano in una strategia prestabilita mirata

a traumatizzare sempre di più l'opinione pubblica.

Infine Lorenzon parlò di un libretto rosso, l'opuscolo

La giustizia è come il timone, dove la si gira va:

in esso si muovevano accuse contro due magistrati padovani e

contro il commissario di Pubblica Sicurezza Pasquale Iuliano.

In questa occasione uscì il nome dell'editore padovano

Franco Freda.

Il 4 Gennaio 1970 Lorenzon, preso dai rimorsi, confidò

all'amico Ventura di essere andato dai magistrati. Ventura e

Freda cominciarono a fare forti pressioni sul professore di

francese. Iniziò così un'altalena di dichiarazioni

e ritrattazioni. Alla fine gli inquirenti munirono Lorenzon

di un registratore da usare in segreto durante i colloqui con

Ventura. Le bobine furono inviate al giudice istruttore di Roma,

Ernesto Cudillo, che però non vi trovò niente

di interessante. Opinione diversa avevano invece i magistrati

di Treviso. Alla fine del 1970 le bobine tornarono a Stiz, che

proseguì le indagini. Il 13 aprile 1971 Freda e Ventura

furono arrestati per associazione sovversiva, per gli attentati

del 25 aprile a Milano e per quelli ai treni dell'8/9 agosto.

Era ufficialmente aperta la «pista nera».

Nel novembre del 1971, a Castelfranco Veneto, un muratore stava

riparando il tetto di una casa, ma sbagliò e sfondò

il divisorio dell'abitazione confinante: quella di Gianfranco

Marchesin, consigliere comunale socialista. Venne alla luce

un arsenale pieno di armi ed esplosivi.

Marchesin fu arrestato, confessò di essere stato lui

a nascondere le armi e raccontò al pretore di Castelfranco

come gli erano arrivate: dichiarò di averle avute in

consegna dal suo amico Franco Comacchio, il quale a sua volta

le aveva ricevute da Giovanni Ventura.

Quando l'arsenale arrivò a Comacchio contava anche bombe

a mano e candelotti di esplosivo, ma lui e la moglie li nascosero

in una zona sperduta del comune di Crespano. Lì, nella

notte del 7 novembre, i due coniugi accompagnarono i carabinieri,

che trovarono gli esplosivi nella fenditura di una roccia. Si

trattava di trentacinque candelotti di esplosivo gelatinoso

che, sottoposto a perizia, rivelò il suo avanzato stato

di decomposizione e quindi la sua estrema pericolosità.

Se ne dispose rapidamente la distruzione senza prelevare campioni

da sottoporre ad analisi che avrebbero potuto svelare la composizione

dell'esplosivo. Secondo il giornalista Gianni Flamini si sarebbe

trattato di «gelignite e di semigel/D contenenti entrambi

il binitrotoluolo, la sostanza del caratteristico odore di mandorle

amare che era stato avvertito nelle esplosioni di Milano del

12 dicembre 1969».

Procedendo a ritroso, le armi, prima di arrivare nelle mani

dei due coniugi, erano sotto la custodia di Ruggero Pan. Pan

aveva 23 anni e prima di partire per il servizio di leva lavorava

come commesso nella libreria di Ventura. Nell'autunno del 1968

aveva accettato di custodire le armi e gli esplosivi presi in

consegna da Ventura.

Il giovane per qualche tempo lavorò anche come assistente

nell'istituto per ciechi «Configliachi», dove conobbe

Marco Pozzan, stretto collaboratore di Franco Freda. Quest'ultimo

cominciò a fare confidenze scottanti a Pan, che le avrebbe

poi riferite ai giudici. In esse si parlava delle bombe esplose

tra il 1968 e il 1969 a Padova.

Freda cercò anche di coinvolgerlo nelle operazioni della

cellula padovana: il ragazzo, che non avrebbe voluto immischiarsi,

lasciò il lavoro all'istituto, ma approdò nella

libreria di Ventura.

Pan non raccontò solo dell'arsenale, si spinse oltre:

Ventura gli aveva chiesto, dopo gli attentati di agosto sui

treni, di procurargli delle cassette metalliche di marca Juwel

per collocarvi dell'esplosivo. Pan disse di essersi rifiutato

ma di aver visto, giorni dopo a casa del libraio, una cassetta

metallica Juwel, uguale a quella usata per l'attentato di Piazza

Fontana.

Intanto i magistrati trevigiani scoprirono che Freda, Ventura

e i loro camerati si riunivano spesso in una sala dell'istituto

Configliachi, dove lavorava come bidello Pozzan. Lo interrogarono,

e gli chiesero di una riunione notturna del 18 aprile 1969:

stando ad alcune intercettazioni telefoniche, quella riunione

era servita a mettere a punto il piano degli attentati. Pozzan

ammise la sua presenza alla riunione e aggiunse che quella sera

c'era anche il leader nazionale di Ordine nuovo, Pino Rauti.

Il 3 marzo 1972 Pino Rauti fu arrestato, su mandato di cattura

del giudice Giancarlo Stiz. Pochi giorni più tardi, Stiz

spedì gli atti per competenza territoriale alla procura

di Milano.

Intanto il 23 febbraio 1972 si era aperto a Roma il processo

contro gli anarchici del circolo «22 Marzo», ma

la corte si dichiarò subito incompetente e inviò

anch'essa gli atti a Milano.

L'inchiesta arrivò così nelle mani dei pubblici

ministeri Fiasconaro e Alessandrini e del giudice istruttore

Gerardo D'Ambrosio, che imboccarono decisamente la pista nera.

Il 25 aprile Rauti fu scarcerato perché i suoi colleghi

del «Tempo» gli avevano fornito un alibi per la

sera della riunione padovana del 18 aprile 1969 e perché

il magistrato sapeva che il leader di Ordine nuovo stava per

essere eletto parlamentare nelle file del Msi, nel qual caso

avrebbe dovuto scarcerarlo lo stesso per l'immunità parlamentare.

Nel marzo 1973 Giovanni Ventura, interrogato, cominciò

a fare delle ammissioni: disse di essere coinvolto nella collocazione

di due ordigni esplosivi nel maggio e nel luglio 1969 rispettivamente

a Torino e a Milano. Arrivò persino a riconoscere un

ordigno che il giudice gli aveva mostrato. Poi, dando inizio

a un gioco di scaricabarile, coinvolse Freda nella trama eversiva.

Dichiarò che, nella notte tra il 24 e il 25 luglio, lui

e Freda si erano recati a Milano per incontrare un misterioso

«corriere delle bombe» arrivato da Roma.

Lo stesso Ventura rese dichiarazioni al giudice istruttore di

Milano che delineavano non solo il coinvolgimento della cellula

veneta, capeggiata da Freda, negli attentati ai treni, ma anche

l'intreccio operativo con una cellula romana. Freda comunicò

a Ventura che il ferimento dei passeggeri, negli attentati ai

treni dell'8/9 agosto, non era stato un errore, ma l'attuazione

di un premeditato disegno della cellula eversiva romana, la

quale intendeva progredire nella strategia terroristica con

attentati di sempre maggiore gravità.

Un testimone importante fu l'elettricista Tullio Fabris, che

ricordò di aver insegnato a Freda le cose più

elementari riguardo il funzionamento di un innesco e di avergli

consigliato di utilizzare il filo di nichel da attorcigliare

attorno a un fiammifero antivento, piuttosto che un normale

filo elettrico, perché più resistente. Le perizie

rivelarono che fu proprio questo il meccanismo usato per gli

attentati ai treni. Fabris raccontò di due visite intimidatorie

ricevute nel suo negozio. Riconobbe, insieme alla moglie, in

Massimiliano Fachini e Pino Rauti i due protagonisti di quegli

episodi.

Il 18 Settembre del 1969 l'impiegata Onidia Tinti, della ditta

Elettrocontrolli di Bologna, ricevette la telefonata di un cliente

che protestava perché i cinquanta timer da 60 minuti

che aveva richiesto con urgenza non erano stati ancora consegnati.

La telefonata fu registrata dagli uomini della questura di Padova.

Il telefono intercettato era quello di Franco Freda. Freda,

messo alle strette dai giudici, ammise l'acquisto, ma disse

di averlo fatto per conto di un certo capitano Hamid dei servizi

segreti algerini, il quale li doveva dare ai combattenti palestinesi.

La pista algerina non resse e fu subito considerata falsa dai

giudici. Le perizie confermarono che i timer usati negli attentati

del 12 dicembre erano dello stesso tipo di quelli acquistati

da Freda.

In tutti gli attentati del 12 dicembre l'esplosivo, il congegno

di innesco e il temporizzatore erano contenuti in scatolette

metalliche di marca Juwel. Fabris ricordò che Freda nel

settembre 1969 cercava una cassetta metallica e ammise di essere

stato proprio lui a consigliargli di utilizzare una cassetta

portavalori, che si poteva trovare nei supermercati.

Gli ordigni erano contenuti in cinque borse prodotte dalla ditta

tedesca Mosbach-Gruber di Offenbach, alcune di colore nero e

almeno una di colore marrone. Benché fosse certo il modello,

in base ai reperti, non fu possibile stabilire il colore della

borsa utilizzata nella strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura,

perché il rivestimento era andato totalmente combusto

nell'esplosione.

Solo tre negozi in Italia vendevano entrambi i modelli: «Biagini»

di Milano, «Protto» di Cuneo e «Al Duomo»

di Padova. La commessa che lavorava nell'ultimo dei tre negozi,

lunedì 15 dicembre 1969, tre giorni dopo la strage, si

era recata dalla polizia e aveva riferito di aver venduto, la

sera del 10 dicembre, quattro borse simili a quella usata dai

terroristi nella Banca Commerciale di Milano, dove era stato

ritrovato l'ordigno inesploso, e la cui foto era stata pubblicata

su molti giornali. I funzionari di Pubblica Sicurezza di Padova

non diedero molta importanza alla segnalazione, ma in ogni caso

stilarono un rapporto, rimasto per tre anni nei cassetti dell'Ufficio

Affari Riservati. Anche la segretaria di Freda ammise di aver

visto nello studio di Freda quattro borse nuove dello stesso

tipo.

Tra le varie affermazioni fatte, Ventura raccontò di

aver iniziato la collaborazione con un giornalista romano, di

cui non poteva fare il nome, che gli forniva rapporti riservati

in cambio di informazioni sugli ambienti politici di estrema

destra. Il materiale segreto fu effettivamente ritrovato dalla

polizia, alla fine del 1971, in una cassetta di sicurezza della

banca di Montebelluna, intestata alla zia e alla mamma di Ventura.

Grazie a questi documenti, che raccontavano di piani destabilizzanti

e soprattutto preannunciavano gli attentati del 1969, il giudice

D'Ambrosio cercò di mettere a fuoco il ruolo dei servizi

segreti nella vicenda. I vertici del SID furono interpellati

da D'Ambrosio che chiese loro una valutazione sul materiale

informativo trovato nella cassetta di sicurezza dei parenti

di Ventura. Il 20 marzo 1973 il SID rispose affermando di non

aver mai visto quella documentazione transitare nei suoi uffici.

Dopo molte indagini, ammissioni e ritrattazioni, i giudici di

Milano identificarono in Guido Giannettini il misterioso giornalista,

che probabilmente partecipò anche alla riunione eversiva

del 18 aprile 1969 e che lavorava per i servizi segreti. La

sua abitazione viene perquisita, gli agenti trovarono materiale

che confermava il suo collegamento con i carteggi di Montebelluna

(testi dattiloscritti con la stessa macchina da scrivere e timbri

uguali a quelli apposti sui documenti). D'Ambrosio chiese al

SID di chiarire il ruolo di Giannettini, ma il direttore Vito

Miceli gli rispose che tali informazioni erano da considerarsi

segreto militare. Solo nel giugno 1974 Giulio Andreotti, durante

un'intervista, confermò il ruolo di Giannettini: informatore

regolarmente arruolato dal SID. Giannettini lavorava per il

servizio segreto dal 1966 ed era in possesso di informazioni

sul piano stragista che colpì l'Italia nel 1969. Quindi

era possibile che il SID fosse a conoscenza dei piani eversivi

ma nulla abbia fatto per evitare gli attentati.

Nonostante le reticenze dei servizi segreti l'inchiesta di Milano

fece comunque passi avanti. Al giudice fu consegnato un appunto

stilato dai carabinieri più di tre anni prima. Notizia

di fonte riservata parlava di collegamenti tra gli attentati

italiani e quelli francesi del 1968. La mente e l'organizzazione

di questi era indicata in un certo Yves Guerin-Serac, che risiedeva

a Lisbona, dove dirigeva l'agenzia Aginter Press. Giannettini

risultava fra i giornalisti amici dell'Aginter Press insieme

a Pino Rauti, che era stato invitato a partecipare alla manifestazione

ateniese del 1968 proprio da Guerin-Serac.

Nel frattempo il procuratore generale di Milano, Enrico De Peppo,

chiese il trasferimento del processo agli anarchici nella lontana

Catanzaro per motivi di ordine pubblico.

La procura calabrese riunì finalmente i due tronconi

di indagine, quello romano sugli anarchici e quello milanese

sui neofascisti, imboccando a sua volta la pista della «strage

di Stato» con l'incriminazione di Giannettini e del generale

del SID Gian Adelio Maletti.

«Esfiltrare»: termine tecnico utilizzato dai servizi

per allontanare dal paese persone che potrebbero rivelare questioni

spinose.

Questa operazione avvenne attraverso una fittizia casa di produzione,

la «Turris cinematografica», che era in realtà

una base dell'Ufficio D del SID. A gestire le operazioni furono

il capo dell'ufficio, Gianadelio Maletti, e il capitano Antonio

Labruna.

Gennaio 1973. Marco Pozzan, il fedelissimo di Freda, era scampato

al mandato di cattura emesso dai giudici di Treviso. Massimiliano

Fachini contattò gli uomini dell'ufficio D. Accompagnò

Pozzan a Roma, presso la Turris, dove li attendevano Labruna

e Giannettini. Labruna fece preparare un passaporto falso per

Pozzan, che venne poi portato a Fiumicino, dove si imbarcò

su un aereo per Madrid.

Marzo 1973. Ventura era detenuto nel carcere di Monza. Sottoposto

a continui interrogatori aveva fatto le prime ammissioni. Giannettini

fu incaricato da Maletti di farlo evadere. Giannettini contattò

la sorella del detenuto e dopo averla convinta sull'affidabilità

del piano di fuga le consegnò due bombolette spray per

addormentare i secondini, e una chiave che apriva le porte del

carcere. Ma Ventura non si fidò, probabilmente temeva

di essere eliminato. Fuggì poi dal soggiorno obbligato

a Catanzaro il 16 Gennaio 1979.

Aprile 1973. Arrivò il turno di Giannettini. Era nel

mirino del giudice D'Ambrosio perché poteva essere l'

anello di congiunzione tra i servizi segreti e il gruppo di

Freda. Prima sbarcò a Parigi, poi volò a Madrid

e da lì a Buenos Aires. Ma le rivelazioni di Andreotti

riguardo al suo ruolo complicarono le cose. Riportato in Italia,

davanti ai giudici Giannettini non parlò.

I servizi hanno cercato sempre di minimizzare l'opera di Giannettini,

colui che li informava dell'attività terroristica a cui

partecipava con Freda e Ventura.

Nel 1979 la Corte D'Assise di Catanzaro condannò all'ergastolo

per strage Freda, Ventura e Giannettini; Maletti e Labruna rispettivamente

a 4 e 2 anni per favoreggiamento. Mentre furono assolti definitivamente

Valpreda e Merlino.

Il

cantastorie Franco Trincale (a destra)

e la canzone inedita su Piazza Fontana |

...

Autunno del 69

Gli studenti con i lavoratori

E si allarga la lotta di classe

Occupando fabbriche e case.

Era

il 12 dicembre

Un boato improvviso si sente

Treman le case, fugge la gente

16 morti rimangono la.

E la

stampa e la televisione

Danno tutti la stessa versione

La versione che gli ha passato

L'omicida, padrone lo stato.

Per

lo stato e' gia' chiara la trama

E gli anarchici subito infama

Sono loro lo dice la storia

Con le bombe che cercan la gloria.

Testo di

Franco Trincale con la collaborazione

del Nucleo Libertario di Crescenzago

|

|