cultura

La

ferriera

occupata Che la classe operaia sia scomparsa sia da un punto di vista

sociologico che politico, lo si può capire anche dalla

scarsità di ricerche e pubblicazioni che le sono state

dedicate in questi ultimi 20-25 anni.

Alla copiosa produzione degli anni '60 e '70, si è passati

alla rimozione del problema anche da un punto di vista storiografico.

Lo sconquasso istituzionale, la sconfitta dei movimenti, l'egemonia

culturale del capitale sui processi di ristrutturazione del

sistema in tutte le sue articolazioni, hanno accompagnato la

disintegrazione sociale del soggetto operaio come collettività

politica capace di autorappresentazione. In questo quadro, il

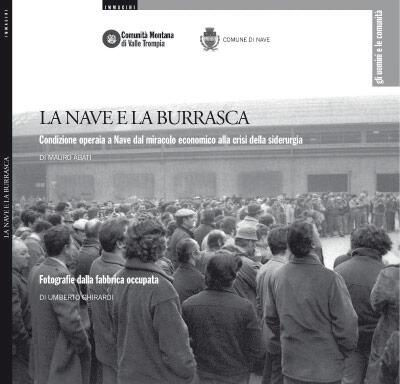

libro curato da Mauro Abati e Umberto Ghirardi La nave e

la burrasca. Condizione operaia a Nave dal miracolo economico

alla crisi della siderurgia (Comunità Montana dei

Valle Trompia/Comune di Nave/Brescia, Monografic, 2012, pp.

94, € 10,00) rappresenta una felice eccezione, in quanto

ci ripropone questa parabola partendo da un osservatorio particolare:

l'occupazione, da parte delle maestranze, di una ferriera dell'hinterland

bresciano, la “Fenotti e Comini”, nei primi anni

'80.

Il volume è diviso in due parti: nella prima Abati ricostruisce

questa vicenda all'interno di una cornice spazio temporale più

ampia, mentre nella seconda, l'obiettivo fotografico di Ghirardi

si concentra sull'episodio “dall'interno del movimento”.

Come la ricostruzione del primo autore si avvale delle memorie

di alcuni militanti sindacali “di base”, per narrare

in sintesi l'ascesa e il declino di una realtà industriale

geograficamente periferica ma per niente tale se la si guarda

dal punto di vista delle logiche di sviluppo, culture imprenditoriali,

qualità e livello del conflitto sociale, così

le immagini di Ghirardi ci restituiscono in un bellissimo bianco

e nero, ritratti onesti, persuasivi, in grado di riconsegnarci

una storia di uomini e donne fuori da clichè estetici

in voga in quegli stessi anni, in cui i soggetti ripresi diventavano

spesso comparse di una esibizione sollecitata dall'esterno.

Lo scatto racconta ciò che la parola scritta riesce solo

ad evocare giovandosi della documentazione cartacea e testimoniale.

Una storia collettiva fatta dei corpi dei suoi protagonisti

in cui la “classe”, come monolite sociale e ideologico,

sembra decantarsi riconsegnandoci una realtà umanamente

riconoscibile nei suoi singoli ed irriducibili elementi vitali,

fatta di individualità silenziose, attente, interroganti.

E quando invece la parola è agita, non è più

gridata, nemmeno nei cortei, non è “arma impropria”

di un'indignazione generosa, ma piuttosto forma di pensieri

da condividere, strumento di relazioni dialogiche, di vicinanze

calde. Quei volti rubati dall'obiettivo dentro il piazzale della

fabbrica occupata piuttosto che durante le manifestazioni, ci

restituiscono più che altro le preoccupazioni, le attese,

le domande, ma anche i sorrisi divertiti o appena accennati

dei singoli, che portano l'osservatore a immaginare i loro pensieri

e sentimenti.

Se un senso c'è, è quello dello “stare insieme”,

del condividere, prima che la storia di quella comunità

operaia sconfitta, si perda nei rivoli dei destini individuali.

Partiti in 280, alla fine rimarranno poche decine: i lavoratori

più sindacalizzati, quelli immigrati dal Sud, gli anziani

e gli invalidi. Gli altri troveranno nuove occasioni ricollocandosi

nelle altre aziende della zona. Nave - questo il nome del paese

al centro della ricerca - tra gli anni '50 e '70 si farà

“nuova frontiera” del “miracolo economico”

della provincia bresciana: da paese agricolo, nell'arco di vent'anni,

diventerà la capitale delle mini acciaierie più

famose nel mondo, ma anche di uno sfruttamento intensivo della

forza lavoro, di un uso scriteriato del territorio, di amministrazioni

locali prone alle volontà di questi particolari “padroni

delle ferriere”, di leggi trasgredite e contratti non

rispettati, di una catena senza fine di infortuni sul lavoro,

anche mortali. E tutto ciò accompagnato da un ostentato

livore antisindacale che troverà sponde politiche in

un neofascismo non estraneo alla strage del 28 maggio del 1974.

La solidarietà che si costruirà attorno a questa

lotta, vedrà momenti alti ma anche sempre più

marcate prese di distanza. Da esperienza positiva di resistenza,

sarà negli anni additata a esempio negativo, usato dai

padroni come ricatto e visto da alcuni settori operai come anticipazione

del loro possibile destino. E così sarà.

La crisi del comparto, le regole sulle “quote” produttive

imposte da Bruxelles faranno il resto. La “grande guerra”

dell'acciaio avrà anche in questa landa siderurgica le

sue vittime, radendo al suolo aziende ed impianti, provocando

come “danni collaterali” lo smantellamento di centinaia

di posti di lavoro. Quello che fu il “regno del tondino”

oggi è un sito di archeologa industriale: lì ci

sono ancora i capannoni di quella ferriera di cui questo libro

parla. Per sempre muta.

Roberto Cucchini

Roberto Cucchini

L'esperienza

e il pensiero

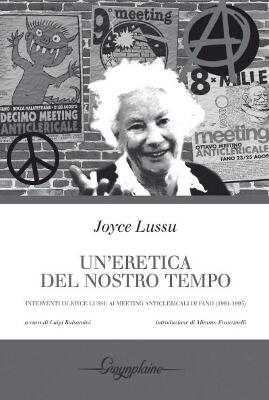

di Joyce Lussu Nelle estati tra il 1984 e il 1998 ha luogo a Fano il Meeting

Anticlericale. Appuntamento libertario e anticlericale organizzato

dagli anarchici e dalle anarchiche del Circolo Culturale Napoleone

Papini, il Meeting nasce come momento di critica radicale al

potere politico della Chiesa cattolica e all'ingerenza di quest'ultima

nella vita degli individui. Festa, spettacolo, dibattiti politici

e culturali tingono di grande vivacità l'appuntamento,

il quale, almeno dal 1991 al 1995, vede la partecipazione di

un'energica Joyce Lussu. Spinta da una critica politica e morale

al ruolo della Chiesa cattolica e da una grande fiducia nelle

possibilità di cambiamento delle nuove generazioni, Lussu

apporta con grande energia la propria esperienza di vita e il

proprio pensiero in riguardo a una vasta gamma di argomenti,

che spaziano dall'antimilitarismo e anticlericalismo fino al

femminismo, all'etica, alla filosofia e a una lucida interpretazione

della storia e dell'attualità sociale.

La Chiesa e l'esercito sono descritti come delle monarchie assolute,

istituzioni “basate sul principio dell'assoluta autorità

e dell'assoluta obbedienza” che permettono nei secoli

l'affermarsi delle oligarchie sulle maggioranze di subordinati;

come “complici e addirittura promotrici di tutti i maggiori

delitti contro l'umanità”, a cominciare dalla conquista

dell'America nel quindicesimo secolo e dal genocidio delle sue

popolazioni indigene, passando per la schiavizzazione dell'Africa,

fino al nazismo e alle guerre più recenti. Altro tema

che si riscontra frequentemente tra gli interventi di Joyce

è quello legato alla questione della donna, collocato

all'interno del più ampio discorso del progetto Osservatorio

delle donne libertarie sugli integralismi, avviato all'interno

del Meeting. “C'è stato un movimento femminista

fino in fondo? Avete mai incontrato una contadina, un'operaia,

una colonizzata che si definisse femminista?”. Questi

alcuni dei quesiti posti dalle riflessioni di Lussu, cui la

ex-partigiana e scrittrice cerca di rispondere con un'argomentazione

che ricorda l'importanza delle donne appartenenti a movimenti

che vengono dal basso e di figure come Louise Michel, “che

le femministe hanno sempre snobbato”. Senza la pretesa

di affermare delle verità, ma anzi con la volontà

di avviare dibattiti con i numerosi giovani che partecipavano

alle sue relazioni, Lussu tocca numerosi tasti dolenti della

società occidentale, cercando di fare critiche che portino

alla nascita di soluzioni concrete, mirate a creare una società

più equa, libera da dogmi di ogni genere e caratterizzata

invece da un concetto di cultura intesa come libertà

di scegliere, di utilizzare la propria intelligenza per partecipare

attivamente alla costruzione sociale.

Al fine di evitarne la decadenza causata dal trascorrere del

tempo, i numerosi interventi di Joyce Lussu al Meeting Anticlericale,

registrati su audiocassette e videocassette, sono stati recentemente

digitalizzati dall'Archivio-Biblioteca “Enrico Travaglini”

(Un'eretica del nostro tempo. Interventi di Joyce Lussu al

Meeting Anticlericale di Fano (1991-1995), a cura di Luigi

Balsamini, introduzione di Mimmo Franzinelli, Gwynplaine Edizioni,

Camerano, 2012).

All'interno di questo volume, il curatore Luigi Balsamini li

raccoglie e li trascrive, puntualizzando nella prefazione la

difficoltà incontrata nel rendere per iscritto degli

interventi orali, difficoltà cui ovvia ripulendo a volte

i periodi, per permettere al lettore una facile lettura e comprensione.

Ogni documento è introdotto da una breve premessa che

lo colloca in un contesto ben definito ed è accompagnato

da note che chiariscono i diversi riferimenti. Oltre all'introduzione

di Mimmo Franzinelli, che ritrae la scrittrice come una figura

estremamente sicura, capace di catalizzare l'interesse degli

interlocutori e di fungere da elemento di stimolo e coordinazione

all'interno dei dibattiti, il testo è arricchito da due

“ricordi di Joyce Lussu”: il primo, Anticlericale

e non solo di Donato Romito e l'altro, Nella calura d'agosto

di Antonia Sani.

Nei nove capitoli di cui è composto il volume emerge

tutta l'energia di una donna che, nonostante l'età avanzata

e i gravi problemi alla vista, ha avuto la capacità di

trasmettere ai giovani che hanno partecipato ai Meeting (ma

anche a chi, come me, non li ha vissuti) un'idea di giustizia

e libertà da cui far partire un radicale cambiamento

sociale.

Pamela Galassi

Pamela Galassi

Per

una storia

del pensiero vegetariano “In nome di ciò che è sacro nelle nostre

speranze per il genere umano, io scongiuro quelli che amano

la felicità e la verità di fare un ragionevole

esperimento del sistema vegetariano”. Queste parole di

P.B. Shelley sono poste come esergo al volume Che cos'è

il vegetarismo? di Edmondo Marcucci (1900-1963). La recente

ripubblicazione da parte delle Edizioni dell'asino (www.gliasini.it)

di questo libriccino ha un merito: quello di aver indirettamente

posto la questione, in una maniera affatto originale, di una

ricognizione riguardante la storia del pensiero antispecista

(e vegetariano in particolare) in Italia, tutta ancora da indagare

e da raccontare. Il testo in questione è apparso infatti

la prima volta nel 1953 per conto della Società vegetariana

italiana, organizzazione che Marcucci fondò in quegli

anni insieme ad Aldo Capitini.

Questa nuova edizione la troviamo arricchita da una partecipata

prefazione di Goffredo Fofi e da un'altrettanto lucida postfazione

di Annamaria Manzoni, nonché da un'appendice costituita

da alcune pagine animaliste di Aldo Capitini e da altri materiali

(la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale e il

Manifesto per un'etica antispecista) che forniscono il lettore

di ulteriori elementi di riflessione sul tema.

Che cos'è il vegetarismo? sviluppa, con grande

anticipo rispetto ai tempi in cui vide la luce (decine di anni

prima delle pubblicazioni di Peter Singer e di Tom Regan), un

ampio discorso riguardante la necessità di rivedere in

modo radicale il rapporto tra la specie umana e le altre, riflettendo,

tra l'altro, sull'illegittimità delle sofferenze inferte

dall'uomo agli altri animali. Come l'amico Capitini, il quale

divenne vegetariano negli anni Trenta in segno di aperto dissenso

verso la visione violenta e totalitaria del fascismo e della

cultura ad esso ispirata, pure Marcucci, che nel medesimo periodo

fu indotto al vegetarianesimo dalla frequentazione di Tatiana

Sukhòtin Tolstoj, figlia dello scrittore russo, motivò

la propria decisione come una forma di opposizione antiassolutistica.

Che cos'è il vegetarismo? si presenta come un

percorso articolato attraverso la letteratura, la religione,

la medicina e le scienze naturali, toccando trasversalmente

i temi della nonviolenza a lui cari. L'opzione vegetariana viene

illustrata da Marcucci non sotto il profilo – alla fine

riduttivo – del benessere salutistico, ma direttamente

dal punto di un'etica antispecista, una radicale presa di distanza

dal totalitarismo antropocentrico e dai suoi fondamenti filosofici

e religiosi (cfr. tutto il paragrafo “Religioni e vegetarismo”).

Non a caso Marcucci riflette, scavando tutti gli esiti possibili,

sulla nota frase di L.Feuerbach – “L'uomo è

ciò che mangia” – con cui il filosofo tedesco,

ponendosi in una prospettiva radicalmente anti-hegeliana, giungeva

a sostenere che noi coincidiamo precisamente con ciò

che mettiamo dentro la pancia.

Rileggendole oggi, le pagine di Marcucci rimangono a distanza

di anni un riferimento importante per tutti coloro che riconoscono

nella sensibilità animale tracce di somiglianze con quella

umana. Come afferma, in fondo lapalissianamente (ma a quanto

pare c'è ancora gran bisogno di simili affermazioni…),

Fofi nella prefazione: “non solo l'umanità soffre

(e certi individui molto più di altri) ma anche gli animali”

e, per queste ragioni, con Marcucci, ci rivolgiamo verso la

“costruzione di una nuova morale”, poiché

crediamo “nel vegetarismo come una delle indispensabili

tappe nella lotta per la difesa della natura e per la dignità

dell'uomo”. Come aveva precedentemente sostenuto Capitini,

“il vegetarianesimo è in stretto rapporto con i

problemi morali e religiosi, ed anzitutto con il problema dei

fini e dei mezzi”.

Ma chi era Edmondo Marcucci? Umbro di nascita, ma marchigiano

di adozione (trascorse a Jesi gran parte della sua vita), studiò

all'Università di Roma, dove conobbe Ernesto Buonaiuti

(ex prete, scomunicato da Pio X, fu uno dei tredici docenti

universitari che rifiutarono di giurare fedeltà al regime

fascista), di cui fu amico e seguace. Divenuto insegnante di

materie letterarie nelle scuole medie, si dedicò allo

studio delle religioni e della nonviolenza.

Risale agli anni Quaranta l'incontro con Aldo Capitini, da cui

nacque un sodalizio che segnò in maniera significativa

gli ultimi venti anni della sua vita. A questo proposito, sarà

interessante poter leggere la corrispondenza fra i due, che

l'editore Carocci dovrebbe pubblicare entro l'anno in corso,

a cura di Amoreno Martellini (centocinquanta lettere dal 1941

al 1963). Marcucci collaborò fattivamente a numerose

iniziative religiose e sociali promosse da Capitini: non solo

all'interno della Società Vegetariana, ma anche iniziative

pacifiste, come le battaglie per l'obiezione di coscienza. Furono

queste attività che gli procurarono nuove amicizie, italiane

e straniere, con anarchici, protestanti, quaccheri, ex-sacerdoti,

nel corso di raduni e convegni nazionali e internazionali. Ricordava

lo stesso Capitini: “Poteva accadere nei molti nostri

convegni a Roma, a Firenze, a Perugia ed altrove di arrivare

prima dell'inizio e trovare già nella sala un amico di

media statura e di aspetto vigoroso che passeggiava su e giù,

toccandosi i piccoli baffi che ricordavano un po' l'Ottocento

e i primi decenni del secolo” (cfr. Aldo Capitini, Ricordo

di Edmondo Marcucci, in AAVV, Ricordo di Edmondo Marcucci. Commemorazione

tenuta nella Sala maggiore del Palazzo della Signoria, Jesi,

Amministrazione civica, 1963).

Oltre a Capitini, Marcucci entrò in contatto anche con

Ferdinando Tartaglia (co-fondatore nel '47 con Capitini del

Movimento di Religione). Viene descritto da Marcucci come una

persona dall'aspetto magro e pallido, d'abito modesto, ma che

era in grado di suscitare immediato entusiasmo in chi lo ascoltava.

Anch'egli, come Buonaiuti, ex prete scomunicato, avvicinatosi

per un breve periodo al movimento anarchico, era considerato

dal mondo cattolico un pericoloso eretico, anche per la sua

elevata preparazione in ambito filosofico e teologico. Così

infatti dirà Marcucci di Tartaglia: “Questo scrittore,

parlatore, organizzatore che non si risparmia è, naturalmente,

l'oggetto dell' ‘odio teologico': in altri tempi avrebbe

fatto ‘la fine della castagna' degli eretici!”.

Si tratta di un mondo pochissimo conosciuto, quello costituito

dagli autori qui citati, meritevole pertanto di essere riportato

alla luce e degnamente apprezzato; per questo la riproposizione

del libro di Marcucci rappresenta un tassello importante all'interno

di questo percorso in via di costruzione.

Federico Battistutta

Federico Battistutta

Spagna '36/

Miliziano e operaio agricolo

Il 30 dicembre del 1907 nasceva nella contea di Södermanland

(Svezia) il futuro militante, agitatore, giornalista anarchico

Nils Lätt, pure denominato Nisse Lätt, noto in Spagna

come Nils el rubio o “il rosso”. A 15 anni

si arruolò nella marina mercantile, si affiliò

all'organizzazione anarcosindacalista Sveriges Arbetares Centralorganisation

(SAC) e iniziò ad imparare l'esperanto.

Durante gli anni Trenta prese diretto contatto con la CNT a

Bilbao, prima e dopo l'ottobre rosso del 1934. Nel 1936 lasciò

il suo paese e ottenne a Parigi un salvacondotto dal Comité

Anarcho-syndicaliste pour la Défense et la Libération

du Prolétariat Espagnol; all'inizio del 1937, attraversò

i Pirenei con alcuni compagni e il 5 gennaio si mise al servizio

del movimento libertario catalano a Barcellona: dapprima, per

poco tempo, nella formazione guidata da Antonio Ortiz, successivamente

nel Gruppo internazionale della colonna Durruti, che raggiunse

a Pina de Ebro (Saragozza), sul fronte di guerra. A metà

aprile del 1937 fu gravemente ferito dallo scoppio di una granata

nella terribile battaglia di Santa Quiteria (Huesca), perdendo

l'occhio sinistro. Dopo le cure ospedaliere a Tarragona, non

potendo tornare a combattere, si integrò nella collettività

agricola di Fabara (Saragozza).

Tornato in Svezia nel 1938, raccolse immediatamente i suoi ricordi

in un opuscolo: Som milisman och kollektivbonde i Spanien

(Miliziano e operaio agricolo in una collettività in

Spagna), che qui è presentato in versione italiana

(Nils Lätt. Miliziano e operaio agricolo in una collettività

in Spagna, a cura di Renato Simoni, Lugano, Edizioni la

Baronata, 2012, 77 pagg). N. Lätt continuò la sua

militanza nella SAC di Göteborg, distinguendosi per l'impegno

nella diffusione del pensiero libertario.

L'esperienza del nostro miliziano nella Spagna del 1937 si articolò

in tre momenti, altrettanto significativi: la partecipazione

alla guerra nella Colonna Durruti, la più nota formazione

libertaria sul fronte d'Aragona, il ricovero in ospedale a Tarragona

che gli permise di vivere da vicino i tragici eventi del maggio

1937 in Catalogna e, ciò che risulta abbastanza eccezionale

nell'esperienza dei combattenti nella guerra di Spagna, il soggiorno

prolungato in una collettività rurale libertaria.

Il marinaio anarchico Lätt, con questa attenta testimonianza

scritta ancora a caldo, ci offre una lettura appassionata e

appassionante degli eventi, di una straordinaria lucidità

e ricchezza di dati, che trovano ampio riscontro nella storiografia

più aggiornata. Alle nitide descrizioni degli episodi

vissuti, si alternano più ampie considerazioni storiche

e filosofiche che ci fanno rivivere la tragedia della guerra,

ma anche le speranze suscitate dalla rivoluzione.

La traduzione in lingua francese ad opera di Anita Ljungqvist

ci ha permesso di accedere al testo, stimolandoci ad elaborarne

una versione per il pubblico di lingua italiana.

La ricerca sul periodo passato da Nils nella località

aragonese di Fabara è stata facilitata dall'aiuto della

maestra Lola Bielsa Masdeu; senza il suo apporto difficilmente

avremmo potuto abbozzare in tempi brevi un quadro storico della

borgata durante la guerra civile. Grazie alla sua generosa collaborazione

ci è stato possibile intervistare alcuni testimoni dell'epoca

e disporre del suo archivio privato, ricco di fotografie e di

documenti, tra cui il prezioso regolamento della collettività

“Renacer”.

Il volume comprende pure, in appendice, un documentato articolo

scritto per l'occasione da Marianne Enckell, responsabile del

Centre International de Recherches sur l'Anarchisme (CIRA),

dal titolo Sui volontari svedesi nella guerra di Spagna.

La pubblicazione di questo lavoro va ad affiancare i ricordi

di due altri miliziani libertari, Albert Minnig e Antoine Gimenez,

già stampati presso La Baronata1.

Renato Simoni

Renato Simoni

1 Albert Minnig, Diario di un volontario

svizzero nella guerra di Spagna, Lugano 1986.

Antoine Gimenez, Amori e rivoluzione. Ricordi di un miliziano

in Spagna (1936-1939), Lugano 2007.

Personali

e viscerali

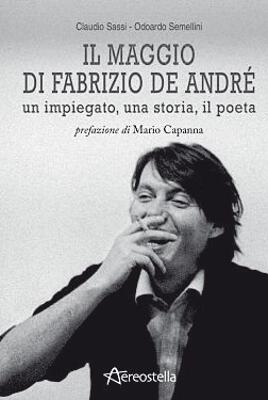

convinzioni anarchiche Il Maggio di Fabrizio De André. Un impiegato, una

storia, il poeta di Claudio Sassi e Odoardo Semellini, con

prefazione di Mario Capanna, con contributi di Brunetto Salvarani,

Raffaele Fiore, Alberto Bazzurro, Romano Giuffrida, Giovanna

Panigadi, Lucia Coccia (Edizioni Aereostella, Milano 2012) è

un libro dettagliato e molto ben documentato, per far rivivere,

a molte voci, la stagione della canzone d'autore, in cui i pensieri,

le parole, la musica e la poesia si misurano con scelte coinvolgenti

che segnano la Storia.

“Storia di un impiegato” di Fabrizio de André,

nella profondità e intensità del racconto, è

un atto di coraggio e di onestà intellettuale, che rispecchia

un periodo storico fecondo e rivoluzionario: il disco è

concepito durante il pieno fermento sociale del Sessantotto.

Quando comincia a scrivere questo album, Fabrizio De André

vive un momento magico della personale carriera: Mina registra

“La Canzone di Marinella” in 45 giri, sottraendo

Faber ad un tranquillo anonimato e ad un destino inquadrato

nei dettami stantii di un'esistenza borghese e decadente. La

pubblicazione del disco, in un periodo storico come quello dell'Italia

di metà anni '70, scatena una scia polemica, sia tra

i giornalisti musicali, sia nell' area militante della sinistra.

“Storia di un impiegato” è considerato l'album

più controverso e tormentato di De André. È

stato definito il disco più “ideologico”

dell'artista genovese, che in seguito non si esprimerà

più in modo così politicamente manifesto.

Lasciata definitivamente alle spalle la stagione degli esordi

artistici, fondata su due capisaldi spaziali e autorali, la

Genova periferica e marginale e il suo maestro, ovviamente,

il francese Georges Brassens, Faber mostra un'attenzione nuova

al contesto sociopolitico dell'epoca e sembra alla ricerca dell'acquisizione

di una consapevolezza maggiore della parola in sé

e per sé, che deve rispecchiare un'enfasi rivoluzionaria,

un pathos politico e sociale emergente, dove i più

deboli, gli ultimi, si emancipino dalla sottomissione autoritaria,

dalla demagogia del potere.

“Storia di un impiegato” è un disco importante,

non solo in relazione al periodo storico e sociale in cui uscì,

ma soprattutto nell'ambito dell'itinerario artistico di De André,

come riflessione sul presente, che dal G8 di Genova, ai recenti

movimenti ispirati a Occupy Wall Street, insegna quanto sia

velleitario “buttare bombe” sui parlamenti, quando

il vero potere risiede in ben altre e più occulte sedi.

L'album esprime un messaggio chiaro ed incisivo: è necessaria

una prassi politica militante di tipo collettivo, nella partecipazione

attiva, per porre al centro della comunità l'individuo

e per cambiare un sistema che, adesso più che mai, sembra

inesorabilmente immutabile, arroccato sull'egemonia autoritaria

del potere speculativo dei mercati finanziari. Infatti, in un

concetto anarchico di società, non esistono “poteri

buoni”, ma solo sistemi violenti e autoritari che cercano

di perpetuarsi, magari chiamando in servizio permanente effettivo

i “ rivoluzionari” di ieri.

È il 1973 e un'Italia postsessantottina in piena rivoluzione

artistica, politica e culturale, lo sfondo su cui Fabrizio de

André compone questo nuovo album: la storia di un uomo

che rifiuta le proprie convenzioni borghesi e che agirà

secondo personali e viscerali convinzioni anarchiche e rivoluzionarie,

ma comprenderà che la ribellione ha senso solo se collettiva

e partecipata, in una dimensione comunitaria dell'esistenza

sociale, dove la prassi politica e militante sia volta al raggiungimento

della pace come bene comune.

Laura Tussi

Laura Tussi

Per

una storia dell'ORA

(con l'accento sulla “a”)

Mi è sempre sembrato discutibile fare “storia”

di esperienze i cui protagonisti sono ancora, in massima parte,

vivi e vegeti e questo per ovvi motivi“ mi scrive Guido

Barroero. Eppure per quanto possa apparire incredibile –

alla “veneranda” età di 55 anni – ciò

che si è, intensamente, vissuto in gioventù è

diventato oggetto di studio e di ricerca nell'ambito della...

Storia contemporanea.

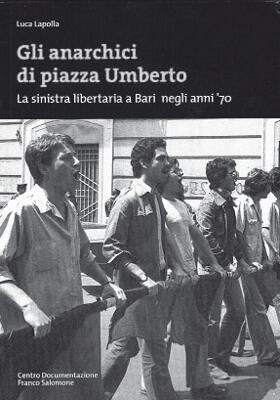

Ovvero con la pubblicazione della tesi di laurea (in Storia

contemporanea) di Luca Lapolla (Gli anarchici di Piazza Umberto

– La sinistra libertaria a Bari negli anni '70, a

cura del Centro Documentazione Franco Salomone www.archiviofrancosalomone.org)

in cui si descrive la nascita, lo sviluppo e l'inesorabile declino

dell'ORA (ma a noi piaceva dirlo “alla francese”

con l'accento sulla À) ovvero “la microstoria di

poche decine di anarchici che stavano da tutte le parti, che

amavano fregiarsi con grande serietà del nome di organizzazione

rivoluzionaria con tanto di sezioni in tutta la Puglia –

tanto per scrollarsi di dosso qualche stereotipo che vede gli

anarchici sempre disorganizzati – e che se la giocavano

alla pari per seguito ed influenza con le altre formazioni della

sinistra extraparlamentare” (cfr. Introduzione di

Donato Romito). Non entro qui nel merito dei contenuti della

ricerca storica che rimangono – ahimé – circoscritti

alla sola città di Bari limitandomi a formulare due considerazioni.

La prima di carattere “dottrinario” la seconda

di carattere storiografico.

Sulla prima questione (quella dottrinaria) l'Autore privilegia

la tesi cara alla (futura) Federazione dei Comunisti Anarchici

della cosiddetta “responsabilità collettiva”

in contrapposizione al principio tuttora vigente tra tutti

i gruppi libertari di tutte le tendenze (ad es. della Federazione

Anarchica Italiana) che le decisioni prese a “maggioranza”

coinvolgono solo coloro (gruppi o individualità) che

le hanno sostenute e non implicano, necessariamente, l'accettazione

da parte della minoranza che non le condivide. Questo concetto

(una vera e propria rivoluzione “copernicana”

che rovescia il principio malatestiano della responsabilità

soggettiva) unitamente alla, rigida, divisione tra militanti

e simpatizzanti operati dall'ORÀ sono state alla

base dell'uscita – nel 1978 – dell'intero gruppo

(o sezione come ci si definiva all'ora) di Molfetta (di cui

facevo parte) e di numerose altre individualità che non

hanno mai condiviso i postulati della, cosiddetta, “Piattaforma

di Archinoff” che, in seno ai gruppi archinovisti, ha

portato alla fondazione (nell'81 se non ricordo male) del Partito

Anarchico Italiano (sigla PAI) un'aberrazione (dal punto di

vista libertario) sia teorico che... lessicale.

Dal punto di visto storico, poi, probabilmente perché

gran parte della documentazione cartacea è andata perduta

(i volantini, ad esempio, venivano ciclostilati manualmente

a seconda delle esigenze contingenti... previa preventiva colletta

collettiva per comprare la matrice, la risma, l'inchiostro)

manca completamente l'apporto dei molfettesi la cui sede storica

– situata in pieno centro storico di fronte alla Cattedrale

con a fianco la Camera del Lavoro e la sede del PSI –

è stata fino all'ultimo sempre aperta a tutti per ospitare

ed organizzare tutte le genuine espressioni di lotta dal basso,

autogestite ed auto organizzate. Questa sua “centralità”

la espose inevitabilmente anche agli attacchi, violenti dello

squadrismo fascista visto che - nei tumultuosi mesi che seguirono

l'omicidio di Benedetto Petrone - subì anche un attentato

incendiario. Un attentato che solo per fortuna non ebbe esiti

infausti dal momento che in sede, in quel momento, erano presenti

2 compagni (Onofrio e Chiara) che ancora oggi ricordo con affetto.

E come non ricordare, poi, la robusta contestazione al Ministro

Lattanzio che – reduce dalla “fuga in valigia”

di Kappler – ebbe la faccia tosta di presentarsi a Molfetta

per inaugurare la prima “Festa dell'Amicizia” democristiana.

Al “nostro” fu semplicemente impedito di parlare

e, per evidenziare ancor più i rapporti di forza esistenti

in quel momento, quel magma composito che si autodefiniva “movimento”

e nel quale gli anarchici erano parte integrante improvvisò

anche un corteo che attraversò tutte le principali arterie

della città.

A dimostrazione che “quel pugno di anarchici”

era un elemento naturale della rivolta sociale in atto perché

non era composto da “alieni piovuti dall'alto“

che si mettevano alla testa del movimento ma era formato - in

una sorta di “simbiosi sociale” - da studenti

tra studenti, donne tra donne, lavoratori tra lavoratori, residenti

di quartiere tra residenti.

Al di là del vissuto esperienziale e delle scelte individuali

operate da ciascuno – a partire dai primi anni '80 –

la pubblicazione di questo, parzialissimo, studio su quello

che fu il movimento libertario in Puglia negli anni '70 rappresenta

indubbiamente uno stimolo di riflessione interessante per chi

– senza settarismi o ambiguità – si propone

di ricostruirlo o, più prosaicamente, di studiarlo.

Pasquale Piergiovanni

Pasquale Piergiovanni

Sulle

tracce

di Ugo Fedeli “Amo la lotta e la carta stampata”. Questa la

citazione in esergo opportunamente scelta da Antonio Senta per

il suo libro su Ugo Fedeli e l'anarchismo internazionale

(1911-1933), edito da Zero in condotta (pagg. 273, €

20,00) e intitolato A testa alta!. Nonostante abbia conosciuto

per lunghi anni le asperità dell'esilio, le espulsioni

e la clandestinità, Ugo Fedeli ha infatti costantemente

accompagnato la propria militanza anarchica con una formidabile

passione per la salvaguardia delle testimonianze scritte del

movimento.

Alla sua morte, tramite la moglie Clelia Premoli e lo studioso

Arthur Lehning, la biblioteca e l'archivio personali sono stati

acquisiti dall'Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

di Amsterdam, prestigioso istituto attivo fin dagli anni Trenta

nella conservazione delle carte del movimento operaio e socialista

internazionale. Il fondo archivistico non è rimasto inutilizzato,

ma fino a tempi recenti si presentava privo di un inventario

analitico. Nel 2006 l'istituto ha affidato la redazione di questo

strumento di corredo ad Antonio Senta, che ha completato il

lavoro nel 2008 rendendo un apprezzabile servizio a quanti vorranno

consultare tale documentazione e utilizzandola egli stesso,

come fonte primaria ma non unica, per ricerche storiche culminate

nella stesura di questo volume. Scorrendone l'inventario (disponibile

anche online sul sito http://socialhistory.org)

si percepisce subito come gli Ugo Fedeli papers rappresentino

una miniera di materiali sul movimento operaio internazionale,

con una copertura cronologica che si estende per quasi cent'anni,

dal 1869 al 1964.

La ricerca proposta da Senta procede in un'alternanza di piani,

dal particolare al generale e viceversa, da una storia di vita

alla rete del movimento anarchico, nel quadro del movimento

operaio del primo trentennio del Novecento. Per la chiarezza

espositiva e per la sintesi storica che viene complessivamente

delineata il libro si inserisce tra i contributi significativi

e di alto livello della produzione storiografica attenta alle

tematiche del conflitto sociale. In particolare è la

storia dell'anarchismo a risaltare, una storia che come puntualizza

l'autore è un intreccio di idee, di movimenti, di fatti

e di persone, lungo un filo conduttore da cui si dipanano mille

modi diversi d'intendere la teoria e l'azione, che nella loro

complessità e disomogeneità mal si prestano a

rassicuranti e univoche chiavi di lettura.

La ricostruzione della biografia di Fedeli accosta storia politica

ed economica, con calzanti incursioni nella storia sociale e

nella teoria politica dell'anarchismo. Attraverso le tappe del

suo percorso biografico (Milano, la Russia, Parigi e l'Europa,

l'Uruguay) Senta ne rintraccia l'attività politica e

pubblicistica, ma investiga anche l'evoluzione del suo anarchismo

e ripercorre le difficoltà esistenziali di una vita in

esilio. Non trascura inoltre di soffermarsi sul ruolo di Clelia

Premoli, compagna di Ugo, complice nella vita e nelle lotte,

nonostante abbia lasciato poche tracce documentarie com'è

consuetudine in un attivismo politico, anche tra gli anarchici,

tradizionalmente declinato al maschile.

Viene poi rivalutato il lavoro storiografico di Fedeli rispetto

a giudizi forse ingenerosi sulla sua carenza di scientificità.

Se il difetto di quest'ultima è difficilmente negabile,

va d'altra parte valutato sulla base di alcuni decisivi fattori:

il carattere pionieristico delle sue ricerche, le notevoli difficoltà

nel reperimento delle fonti, il disagio nello storicizzare avvenimenti

recenti e spesso vissuti in prima persona ma, soprattutto, la

preoccupazione di base che muove l'autore, ovvero, quasi una

missione da adempiere, la necessità di tramandare alle

future generazioni la memoria storica del movimento. Pertanto,

il ruolo del militante, dell'archivista conservatore, dello

storico e del bibliografo si fondono senza soluzione di continuità.

Fedeli nasce a Milano nel 1898 (esattamente l'8 maggio, mentre

i cannoni di Bava Beccaris mettono a tacere i tumulti popolari).

Giovanissimo, si avvicina al movimento anarchico tra il 1910

e il 1911, in occasione dei moti pro-Ferrer e contro la guerra

di Libia, subendo il primo arresto all'età di quindici

anni. Nell'ambiente milanese la sua formazione politica è

fortemente influenzata dalle teorie dell'anarchismo individualista,

che si vanno però a intrecciare e sovrapporre alla solidarietà

di classe: “la militanza anarchica è per lui il

mezzo attraverso cui trova sintesi una doppia emancipazione,

sociale e individuale” (p. 55). Chiamato alle armi per

la Grande guerra diserta e si rifugia in Svizzera, dove constata

che le autorità elvetiche non lasciavano vita facile

ai disertori politici, soprattutto se quest'ultimi perseveravano

nelle loro attività di propaganda e agitazione.

Rientra quindi a Milano per vivere tutti gli entusiasmi e le

aspettative rivoluzionarie del Biennio rosso, fino al “fattaccio”

del Diana. Una serie di attacchi e sabotaggi sono in quel periodo

messi a segno dagli individualisti milanesi, nell'illusione

di provocare una sollevazione di massa: “tutto un complesso

di cose non ci permettevano di vedere la realtà non deformata

dalla passione” (p.106), scriverà più tardi

Fedeli. La febbre d'azione si spinge fino al gesto inconsulto:

con l'intenzione di colpire il questore, giovani compagni compiono

una strage attentando al caffè-teatro Diana. Quel “maledetto

Diana” segna uno spartiacque nella vita di Fedeli che,

pur estraneo all'attentato, è costretto a oltrepassare

la frontiera con un mandato di cattura sulle spalle.

Zurigo, Berlino e poi la Russia “patria della rivoluzione”,

dove si consuma rapidamente la parabola da un'iniziale simpatia

non aliena da diffidenze verso i bolscevichi alla totale disillusione

di fronte alle repressioni del regime. Mentre va rivalutando

in positivo il ruolo dell'organizzazione anarchica, nel 1923

giunge a Parigi. Qui si ricongiunge con Clelia ed è in

prima fila nelle reti di solidarietà antifascista e in

tutte le iniziative politiche ed editoriali del movimento. Infine,

nel 1929, Ugo e Clelia s'imbarcano alla volta di Montevideo

dove di nuovo Fedeli è al centro delle attività

del movimento anarchico, persevera nella raccolta dei materiali,

nello studio e nell'attività pubblicistica fino al 1933,

quando la polizia lo arresta e consegna alle autorità

italiane. Si chiude così un capitolo nella vita di Fedeli,

l'ultimo analizzato in questo libro, ed è sorprendente

realizzare che, arrivati a questo punto, dopo averlo seguito

in una lunga biografia mai quieta, Fedeli sia ancora poco più

che trentenne.

A testa alta! si conclude con un accurato apparato bibliografico:

generale, di e su Fedeli. Le segnalazione dei suoi articoli,

che si limitano a quelli effettivamente consultati dall'autore,

sono oltre trecento. D'altra parte, come scrive lo stesso Fedeli

a Pietro Ferrua nel 1959 “si può dire che abbia

collaborato a tutti i giornali nostri che si pubblicano e si

sono pubblicati in lingua italiana da quarant'anni a questa

parte” (p. 234).

Luigi Balsamini

Luigi Balsamini

Un

gagè

in un campo Rom Si è affacciato di recente, con timidezza, sul panorama

editoriale italiano un piccolo libro che affronta la difficile

tematica del rapporto tra rom e gagè. Vicini distanti.

Cronache da via Idro (Ligera edizioni, collana Idee, Milano

2012, pagg. 128, € 14,00) è una sorta di diario,

una cronistoria apertamente partigiana della vita del campo

comunale di via Idro, al limitare di via Padova, aperto nel

1989 e ospitante circa 130 rom harvati.

L'autore, Fabrizio Casavola, è un gagè e, prima

ancora di essere un attivissimo blogger specializzato in cultura

rom e sinta, è un comune cittadino che, per ragioni occasionali

e personali, è entrato in contatto con questo microcosmo

e non l'ha più abbandonato. Dalla sua esperienza, basata

su una lunga e assidua frequentazione del campo e un dialogo

diretto con i suoi abitanti è nato un blog (www.sivola.net/dblog/)

e successivamente un libro, che della scrittura in rete conserva

molte forme e stilemi. L'autore, che apprezza la peculiare bellezza

della cultura orale, è anche consapevole di quanto quest'ultima

non fornisca gli strumenti per fronteggiare una “società

esterna molto più numerosa, organizzata e strutturata”

– di qui la scelta di mettere per iscritto i frutti di

anni di conoscenza reciproca, maturata “sul campo”.

La struttura del lavoro è piuttosto eterogenea, non a

caso il nome dell'autore è riportato con la dicitura

“a cura di”, perché ospita interventi e contenuti

provenienti da voci diverse: mediatrici culturali, insegnanti,

giornalisti; nonché differenti forme testuali, dalla

piccola fiaba al comunicato stampa fino alla lettera –

ancora in attesa di risposta – spedita dagli abitanti

di via Idro alla nuova giunta cittadina. Si tratta di una sorta

di collage, tenuto insieme dal commento asciutto e allo stesso

tempo appassionato di Casavola, che non a caso si autodefinisce

un “collezionista di notizie”.

La stessa scansione temporale degli avvenimenti non segue un

lineare andamento cronologico ma procede attraverso rimandi

di natura tematica: una scelta precisa che richiede al lettore

uno sforzo in più per approssimarsi ad una dimensione

del tempo più vicina a quella percepita dal popolo rom.

Nei vari quadri tematici che si susseguono – infanzia,

scuola, lavoro... – trovano quindi spazio, tra i ritagli

di giornale e gli interventi più tecnici, anche frammenti

dal taglio più intimista e poetico.

Ne è un esempio il capitolo denominato “Spazio

bambini” che offre due brevi storielle incentrate sul

rapporto tra i rom e l'animale a cui forse più di tutti

questo popolo è legato: il cavallo. Il primo è

una favola della buona notte per i più piccoli, il secondo

– un “raccontino per i più grandi”

– attraverso una storia amara di evoluzioni urbanistiche

e vecchi mestieri divenuti obsoleti, apre timidamente una riflessione

niente affatto banale, auspicando un'accezione di cultura che

non si limiti alla cosiddetta 'cultura alta' delle opere d'arte,

o peggio, sia ricondotta, con uno sguardo di sufficienza dentro

le griglie del folclore, ma tenga conto del lavoro dell'uomo

e dei suoi riti quotidiani: “quando si parla di cultura

e di possibilità di esprimersi, pensiamo alla musica,

alla poesia, ma lo è anche una vita di lavoro passata

ad allevare i cavalli”.

Sicuramente personali sono anche l'apertura – una sorta

di presentazione e dichiarazione di intenti – e l'epilogo

del libro, che chiude il cerchio con il racconto della mattina

del 1 gennaio 2012, in cui ha preso forma l'idea di scrivere

questo resoconto: “è la storia di una sbronza mancata”,

spiega con ironia Casavola durante le presentazioni del libro,

“ve la racconto, così potete dire di averlo letto

anche se non lo farete – lo so bene che in Italia ci sono

più scrittori che lettori...”. E personale lo è

il libro in genere: Casavola non è né uno studioso

di antropologia né tanto meno un professionista del sociale;

può essere considerato una sorta di testimone che parla

solo di ciò che conosce direttamente e lo fa con umiltà

ironica ma anche con intento militante, invitando al dialogo

e alla conoscenza reciproca, da milanese fermamente convinto

che “se Milano dovesse campare dei soli milanesi, sarebbe

ancora uno sperduto villaggio celtico.”.

Laura Antonella Carli

Laura Antonella Carli

Dove

Milano muore

Laggiù in fondo, laggiù in fondo alla

via

Ci sono posti poetici a prescindere

Altri lo diventano per qualche

ragione personale

Altri non lo sono e non lo saranno mai

Ma laggiù, in fondo a via Padova la poesia

c'è

L'acqua della martesana scorre veloce,

ma non troppo

Insomma scorre

E poi una anatra e un bambino rom

Dove Milano, Sesto San Giovanni

e Cologno Monzese si scontrano

in quel punto Milano muore, o meglio vive.

Federico

Riccardo Chendi

|

La

depressione post-parto

delle donne (forzate) madonne Ho visto Maternity Blues, il bene dal male di Fabrizio

Cattani all'arena di Faenza, la sera del 28 giugno. Era spiazzante

ascoltare urla e trombette dalle case vicine, poi i clacson

per strada, mentre scorrevano le immagini di un film assolutamente

diverso da ogni altro, per il tema scelto e per la sensibilità

del regista.

A vederlo non eravamo poche e pochi a vederlo ma - ancor più

del solito – è importante precisare il maschile

e il femminile invece di rifugiarsi nell'ingannevole neutro.

Quattro o cinque uomini per 50-60 donne: per il tema (l'infanticidio)

e per la concomitanza con la partita di calcio, sport “maschio”?

A mio avviso due bugie – che la maternità sia affare

di femmine e gli sport roba virile – sia pure con un grande

e convinto seguito.

Dopo il film abbiamo – intendo noi 50/60 più 4/5

– a lungo chiacchierato con il regista. Fuori cresceva

“la festa” coprendo spesso le nostre parole.

A me è sembrato uno dei film italiani più belli

di sempre: per il coraggio, per la direzione delle attrici (e

di due bravi attori), per il rifiuto degli effetti – e

dei giudizi – facili. Dagli applausi, dalla gran voglia

di parlare con il regista, mi è parso che quasi tutte

le persone lì abbiano avuto la stessa impressione: di

avere assistito a un evento eccezionale, sorprendente in tempi

come questi (di ignoranza e di totale conformismo).

È probabile che, anche se il cinema vi appassiona, non

abbiate sentito parlare di «Maternity Blues».

Gira poco, nonostante lo distribuisca Fandango. E i media ovviamente

non possono/vogliono informare su un film che affronta un tema

rimosso, ma soprattutto che evita di dare giudizi, che non colloca

il bene tutto da una parte e il male tutto dall'altra. Prima

di incontrare la pièce teatrale («From Medea»

di Grazia Verasani che continua a girare nei teatri ma si può

leggere anche nel libro pubblicato da Sironi) che lo ha ispirato,

il regista era uno di quelli con le idee chiare; pensando di

fare un film «ho voluto capire di più, incontrare

alcune di queste donne». Le sue certezze sono sparite

strada facendo. In modo sommesso ma profondo (è il suo

stile nel parlare come nel far cinema) Fabrizio Cattani ha ricordato

quanto sia pesante sulle madri, soprattutto nei Paesi cattolici,

l'obbligo di essere madonne, sante per forza. Qualunque cosa

succeda loro, quale sia la loro età e il contesto, molto

spesso le concrete, fragili donne credute “madonne”

restano sole: se la depressione post partum (che viene

appunto definita maternity blues oppure baby blues) si protrae,

se per mille motivi non reggono, se intorno a loro crolla tutto...

si ritrovano senza aiuti, magari con vicino tante e tanti capaci

solo di pontificare, a garantire che l'istinto della maternità

risolverà ogni cosa, che “le creature” sono

sempre e solo una benedizione.

Ho rivolto tre domande a Fabrizio Cattani. Eccole con le sue

risposte.

Dicevi a Faenza di avere certezze che si sono sgretolate.

Come è accaduto? Quanto ha pesato il testo di Grazia

Verasani e quanto gli incontri successivi con le donne?

«Su questo tema anche io, come molti, mi limitavo al giudizio

nei confronti di queste donne: non concepivo il fatto che una

madre potesse arrivare a uccidere un figlio e quindi la condannavo

a priori. Attraverso il testo di Grazia e poi nell'incontro

con queste donne e soprattutto con il dottor Calogero che le

cura da molti anni, questo mio senso di giudizio veniva sempre

meno, lasciando spazio a una sensazione di pietas, quel sentimento

che si prova nel momento in cui si smette di giudicare e si

inizia a cercare di comprendere. Ho capito che spesso una donna

arriva a tanto anche per un “concorso di colpa”,

in situazioni familiari disastrose o per infanzie violente;

ho capito che se la depressione post partum non viene curata

può portare a una psicosi e quindi a gesti estremi».

È sempre l'Italia delle donne-madonne ma lasciate

sole oppure qualcosa sta cambiando?

«Purtroppo si fa ancora troppo poco per le donne, in generale.

Nulla si fa a esempio contro la violenza nei loro confronti.

Sono le istituzioni italiane che, nonostante più volte

sollecitate, non hanno ancora firmato la “Convenzione

Europea per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le

donne” approvata l'anno scorso a Istanbul. Questo vale

anche per la maternità: si accompagnano le madri, magari

amorevolmente, fino al momento del parto per poi abbandonarle

a loro stesse una volta partorito. Se alcune hanno un compagno

che è presente o familiari che stanno loro vicino sono

fortunate. Ma spesso accade che non abbiano nessuno e loro stesse

si vergognano di ammettere che sono in difficoltà, di

chiedere aiuto per la vergogna, che deriva appunto da una nostra

cultura dove la madre deve essere perfetta. Ma fortunatamente

stanno nascendo centri in Italia, ancora troppo pochi, che aiutano

queste madri: mi vengono in mente Ca' Maman a Genova o Il Melograno

ad Arezzo, dove psicologhe e psichiatre visitano gratuitamente

a casa queste madri in difficoltà, aiutandole e sostenendole

psicologicamente».

Cosa racconta e cosa tace il cinema italiano di oggi? Ti

va di dirlo da regista e da spettatore-cittadino?

«Se uno vuole fortunatamente ha la possibilità

di raccontare in un film ciò che magari in altri tempi

non era possibile. Magari ha difficoltà a trovare una

produzione o una distribuzione visto che per lo più sono

interessate solo al riscontro economico. Non è tanto

l'impossibilità di parlare attraverso il cinema di temi

tabù quanto di trovare chi, con te, ci crede. Certi argomenti

purtroppo non hanno un grosso seguito di pubblico e di conseguenza

i produttori non vogliono esporsi. Oggi chiedono solo commedie,

divertimento e spensieratezza possibilmente al limite dell'idiozia.

Adesso, dopo il successo del film francese “Quasi amici”,

vorrebbero tutti la commedia divertente e commovente con sfondo

sociale, ma solo perché hanno riscontrato che ha avuto

un grande successo di botteghino. Mi auguro che i nostri giovani

autori, perseguano invece ciò in cui credono, al di là

delle leggi di mercato. È l'unico modo per fare un cinema

di qualità in Italia».

Daniele Barbieri

Daniele Barbieri

Se volete sapere di più

andate sul sito cioè http://www.maternityblues.it/film

che indica anche le prossime proiezioni e i dibattiti con il

regista. È importante che un film così circoli,

sia discusso. Dà speranza un film così.

Intervista a Felice D'Agostino

Fare film (e politica) in Calabria

Fanno un cinema radicalmente politico, autarchico (e anarchico).

Con materiali d'archivio e gente comune, girano nella propria

regione (la Calabria) e in estrema povertà docu-film

che, cozzando contro il muro dei casi irrisolti della storia

d'Italia, codificano una poetica che chiede a chi guarda lo

sforzo di interpretare. Felice D'Agostino e Arturo Lavorato

sono cugini e al momento hanno all'attivo un pugno di opere,

tra cui “Il canto dei nuovi emigranti” (2005) e

“In attesa dell'avvento” (2011).

Grazie al primo, un omaggio al conterraneo poeta Franco Costabile,

sono stati premiati al Festival di Torino e Bellaria, mentre

con il secondo, firmando un breve e corrosivo trattato sulla

retorica del Risorgimento e dell'Unità d'Italia, si sono

aggiudicati lo scorso anno al Festival di Venezia il primo premio

nella sezione cortometraggi. Del loro lavoro, della loro ricerca

documentaristica sulla Calabria e il Meridione e di quella tensione

artistica e politica che vuol essere pure rilancio del conflitto

sociale, abbiamo parlato con Felice D'Agostino.

Quando è iniziato il sodalizio cinematografico D'Agostino-Lavorato?

Io ed Arturo è da un bel po' di anni che facciamo cinema

insieme, entrambi autodidatti abbiamo iniziato ad appropriarci

del mezzo audiovisivo lavorando per il cinema e la televisione.

Io vengo da una passione prematura per la fotografia, mentre

Arturo ha coltivato un impegno politico negli anni dell'università,

creando pure una cooperativa di produzione di documentari. La

molla di avvicinamento all'audiovisivo è stata (e rimane

ancora oggi) la necessità di raccontarci come individui

e come calabresi. Se non ci fossimo imbattuti in questo linguaggio

sicuramente avremmo cercato in qualche modo di cantare la nostra

terra con altri strumenti.

“Il canto dei nuovi emigranti” e “Prima

dell'avvento” sono i film che vi hanno fatto conoscere

a livello nazionale, ma prima ci sono state altre opere…

Insieme ad Angelo Maggio, fotografo e animatore culturale calabrese,

per anni abbiamo portato avanti un progetto di documentazione

audiovisiva delle feste popolari calabresi. Questa è

stata la nostra vera “palestra cinema”. E mentre

archiviavamo, abbiamo realizzato un paio di documentari etnografici

che sono stati proiettati in ambienti accademici.

Le vostre due opere più importanti sono state molto

apprezzate. Oltre che per rassegne e festival, dove hanno circuitato?

“Il canto dei nuovi emigranti” e “In attesa

dell'avvento” sono stati proiettati durante molte iniziative

politiche. Non affermo niente di nuovo se dico delle reali carenze

distributive presenti nel nostro paese. Se poi si pensa che

registi come Tonino De Bernardi e Fabrizio Ferraro trovano difficoltà

a far entrare i loro film in sala, non credo che ci si debba

stupirsi più di tanto se i nostri film gravitano solo

intorno a festival e rassegne. Ora, possa piacere o meno, questi

contenitori sono l'unico canale alternativo per vedere un certo

tipo di cinema.

In questo momento a cosa state lavorando?

Stiamo preparando un lungometraggio di cui “In attesa

dell'avvento” costituisce un piccolo studio iniziale.

Un film sull'Unità… un film contro il Risorgimento:

vogliamo far vedere l'Unità d'Italia dalla parte delle

periferie più lontane del Regno, raccontare come si è

generato un ulteriore processo di colonizzazione del Meridione.

Verso quali registi e cinematografie si rivolge in particolare

la vostra attenzione?

Tra i nostri “sguardi preferiti” ci sono sicuramente

Godard, Straub-Huillet e Rocha, ma anche Tarkovskij, Anghelopulos,

Bela Tarr, De Oliveira, Herzok, Rouch, Jarman, Marker, Bresson.

Insomma, siamo attratti da un certo cinema autoriale e d'impegno.

Fate un cinema politico, ma di là della macchina cinema

come manifestate la militanza politica e civile?

Il nostro cinema è un prolungamento del nostro fare politica

in Calabria. Raccontare l'emigrazione meridionale, ricercare

una lingua che ci aiutasse contemporaneamente ad esprimerci

e a riconoscerci comunità ci ha portato a confrontarci

con la storia. E da qui che siamo stati sollecitati altresì

a sostenere in Calabria battaglie contro discutibili mega-investimenti

come l'inceneritore di Gioia Tauro, la Turbogas di Rizziconi

e il Ponte sullo stretto. Da un anno e mezzo io e Arturo abbiamo

contribuito alla nascita e alla crescita di una sorta di consorzio/movimento,

Equosud, che agevoli i piccoli produttori della nostra terra

a bypassare la grande distribuzione, vero cappio al collo della

nostra economia agricola e causa di molte tensioni, come quella

che sfociò nella rivolta di Rosarno. Inoltre, per la

vicinanza nei confronti di chi ha sempre lottato per la nostra

terra, abbiamo voluto dedicare “In attesa dell'avvento”

all'economista marxista e meridionalista Nicola Zitara e a Ciccio

Svelo, avvocato di movimento e compagno di tante battaglie,

purtroppo prematuramente scomparso lo scorso anno.

Dei partiti e dell'attuale governo cosa pensate?

Noi siamo comunisti libertari. E come tali non abbiamo mai creduto

alla forma partito e nemmeno nel voto come espressione di partecipazione

alla vita politica. Crediamo che la politica si faccia nelle

strade, nelle piazze e non nelle sedi partito. A proposito di

forma di partito, voglio ricordare che su questo tema Weil ha

scritto un bellissimo pamphlet (Manifesto per la soppressione

dei partiti politici, ndr) consiglio a tanti di leggere.

Mimmo Mastrangelo

Mimmo Mastrangelo

Tra

i minatori

disoccupati Wigan Pier, cittadina mineraria dell'Inghilterra settentrionale,

costituisce il punto di partenza e il simbolo dell'indagine

politica e sociologica condotta da George Orwell nelle pagine

di questo libro-documento pubblicato nel marzo del 1937; il

viaggio che l'autore compie nell'inferno delle miniere rappresenta,

infatti, un tentativo di entrare nel mondo della classe operaia

per scoprirne sofferenze e valori. Opera commovente, tragica

e attualissima.

Potrete leggere passaggi come questi:

- (...) in breve il treno raggiunse l'aperta campagna,

e ciò parve strano, quasi innaturale, quasi che l'aperta

campagna fosse stata una specie di parco; ché nelle zone

industriali si ha sempre la sensazione precisa che fumo e sporcizia

debbano continuare per sempre e nessuna parte della superficie

della terra debba sfuggire loro.

- (...) tutte le specie di lavori manuali ci tengono

in vita e noi dimentichiamo che esistono. Più di ogni

altro, forse, il minatore può rappresentare il prototipo

del lavoratore manuale.

- Questa faccenda di meschini disagi e mancanze di decoro,

di essere tenuti ad aspettare in piedi, di dover fare ogni cosa

secondo il comodo altrui è implicita nella vita della

classe operaia. Mille influenze costringono di continuo l'operaio

in una parte passiva. Egli non agisce, ma subisce l'azione altrui.

Si sente schiavo di una misteriosa autorità ed è

fermamente convinto che “quelli” non gli permetteranno

mai di fare questo, quello o quell'altro.

- (...) la gente ha cessato di scalciare sotto

le frustate.

- (...) lo sviluppo postbellico di generi voluttuari

a buon mercato è stato una fortuna per i nostri governanti.

È molto verosimile che pesce e patatine fritte, calze

di seta, salmone in scatola, cioccolata a prezzi modici (...),

il cinematografo, la radio, il tè forte e i Football

Pools abbiano fra tutti evitato la rivoluzione. Così

che ci sentiamo dire ogni tanto che tutta la faccenda è

un'astuta manovra della classe dirigente (...) per tenere

a bada i disoccupati. Ciò che ho visto della nostra classe

dirigente non mi convince che abbia molta intelligenza. La cosa

è avvenuta, ma attraverso un processo inconscio: l'interazione

affatto naturale tra la necessità da parte dell'industriale

di un mercato e il bisogno, da parte di gente semiaffamata,

di palliativi a basso prezzo.

- (...) meno quattrini si hanno e meno ci si sente

disposti a spenderli in cibo sano. Un milionario può

apprezzare a colazione, la mattina, succo d'arancia e biscotti

leggeri; un disoccupato no.

- (...) Quando si è disoccupati, quando

cioè non si mangia abbastanza, e si è tormentati,

annoiati e depressi, non si ha voglia di mangiare tediosi cibi

sani. Si ha voglia di qualcosa un po' “stuzzicante”.

C'è sempre qualche cibo appetitoso e a buon mercato che

vi tenta.

- In una casa della classe operaia – non penso

per il momento a case di operai disoccupati, ma ad altre relativamente

prospere – si respira un'atmosfera calda, onesta, profondamente

umana, che non è molto facile trovare altrove.

- (...) l'orribile arma della disoccupazione ha

sottomesso l'operaio.

- (...) erano stati in guerra ed erano ritornati

a casa col tipico atteggiamento del militare nei riguardi della

vita, atteggiamento che in modo fondamentale è, nonostante

la disciplina, da fuorilegge.

- (...) il peggior criminale che abbia mai camminato

su questa terra è moralmente superiore al giudice che

lo condanna alla forca.

- È solo quando s'incontra qualcuno di cultura

ed educazione differenti dalle nostre che si comincia a scoprire

quali siano realmente le nostre opinioni.

- (...) l'uomo occidentale inventa macchine con

la stessa naturalezza con cui un polinesiano nuota nelle acque

della sua isola. Affidate a qualunque individuo dell'occidente

un lavoro manuale e subito comincerà a ideare una macchina

che faccia quel lavoro per lui; dategli una macchina e lui penserà

a vari modi di migliorarla.

- È qualcosa peggio che inutile scartare il fascismo

come “sadismo collettivo” o “di massa”,

o qualche altra facile etichetta del genere. Se sostenete che

è soltanto un'aberrazione che in breve tempo si esaurirà

da sola, vi cullate in un sogno dal quale vi desterete nel momento

in cui qualcuno vi darà una manganellata sulla testa.

- Chiunque conosce il significato della povertà,

chiunque nutra un odio genuino per la tirannide e la guerra,

è, potenzialmente, dalla parte dei socialisti.

- Ogni impiegato di banca che trema all'idea del licenziamento,

ogni negoziante che vacilla sull'orlo della bancarotta sono

essenzialmente nella stessa posizione. Essi rappresentano il

ceto medio che sta sprofondando e molti di loro si aggrappano

alla loro signorilità con l'idea che essa possa mantenerli

a galla.

- (...) gli interessi di tutti gli sfruttati sono

gli stessi.

Volete sapere qualcosa di più di questo libro? Sappiate

che questa esperienza di Orwell tra i minatori disoccupati non

si esaurisce in una testimonianza viva e drammatica sulla crisi

degli anni Trenta del Novecento, ma si propone soprattutto come

uno studio approfondito del complesso problema dei rapporti

fra socialismo e civiltà industriale.

Marco Sommariva

Marco Sommariva

marco.sommariva1@tin.it

I treni (e la nave)

per Reggio Calabria

Anno esplosivo, il 1972. Letteralmente. Cominciamo da Milano.

11 marzo: Il Comitato di lotta contro la strage di Stato

indice una manifestazione contro un raduno della “Maggioranza

silenziosa”, la “buona” borghesia milanese

più fascista che democristiana. La città è

in stato d'assedio, la tensione alle stelle; furibondi, scoppiano

di scontri tra servizi d'ordine della sinistra extraparlamentare

e polizia e carabinieri. Candelotti e proiettili di pistola

sono sparati ad altezza d'uomo; muore un pensionato, Giuseppe

Tavecchio, e per questo crimine saranno rinviati a giudizio

un ispettore e alcuni agenti di polizia. 110 arrestati, tra

cui la sottoscritta, che sarà scarcerata tre mesi dopo,

alla chiusura dell'istruttoria. Il 17 marzo, sui tralicci di

Segrate, salta per aria l'editore GianGiacomo Feltrinelli. Il

5 maggio il compagno Franco Serantini viene barbaramente ucciso

dalla polizia sul Lungarno Gambacorti, a Pisa. Il 17 dello stesso

mese viene assassinato a Milano il commissario Luigi Calabresi.

Tutto il carcere brinda all'evento; nonostante da anni si tenti

di farne un eroe buono, anche i detenuti comuni lo conoscevano

come un duro, un picchiatore. Nel corso dell'anno centinaia

di attentati a sedi sindacali e di partiti e associazioni di

sinistra, fino a quelle sui treni che dal Centro Nord portavano

gli operai e gli edili, e lavoratori di altri settori, a Reggio

Calabria, il 22 ottobre, pochi giorni prima del cinquantesimo

anniversario della marcia su Roma.

Durante la mia detenzione scoppia una rivolta nel carcere di

San Vittore, che si estende anche al braccio femminile; la repressione

è violentissima, non ho mai avuto tanta paura in vita

mia: nessuna possibilità di sottrarsi alle botte, ai

vetri in frantumi che diventavano proiettili sotto i getti degli

idranti, e colpivano anche le donne e i bambini del nido. Persino

alcune suore sentirono sulla testa e sulle spalle i manganelli

dei poliziotti.

Per tutto l'anno si susseguono senza soluzione di continuità

scioperi, manifestazioni, occupazioni di fabbriche, scuole,

case. L'anno si conclude con la scarcerazione di Pietro Valpreda

e dei compagni anarchici, mentre sotto i bombardamenti USA su

Hanoi muoiono 2000 civili vietnamiti. In tutto il mondo il 1972

fu un anno esplosivo.

I fatti che voglio ricordare hanno origine nel 1970, quando

furono indette le prime elezioni per la costituzione dei Consigli

delle Regioni a statuto ordinario, la più importante

riforma istituzionale italiana dopo il passaggio dalla monarchia

alla repubblica nel 1946. La riforma era stata bloccata per

oltre vent'anni dai partiti di centro destra, DC in testa, che

temevano il costituirsi di “regioni rosse”, e soprattutto

di perdere il controllo, e i relativi privilegi e affari, che

il potere centralizzato garantiva.

In Calabria si pose subito il problema del capoluogo, conteso

tra le città di Catanzaro e Reggio. Quando fu chiaro

che il governo propendeva per la prima, a Reggio esplose la

rivolta: era il 14 luglio (presa della Bastiglia!) 1970, e già

il giorno successivo ci fu il primo morto, Antonio Labate. I

partiti di sinistra presero subito le distanze, e le sedi di

PCI, PSI e Camera del Lavoro furono assaltate da squadristi

fascisti, infiltratisi nella rivolta, le cui origini in realtà

erano nella miseria e nella disoccupazione, che costrinsero

milioni di lavoratori ad emigrare, dopo la lunga stagione dell'occupazione

delle terre e l'inutile attesa della riforma agraria: era dai

tempi di Garibaldi che l'aspettavano! Il 22 luglio il Treno

del sole Palermo Torino deraglia a Gioia Tauro a causa delle

bombe poste sui binari della ferrovia: 6 morti e 54 feriti il

bilancio delle vittime. Il 3 agosto nasce, su iniziativa del

sindaco DC di Reggio e del sindacalista della CISNAL Ciccio

Franco, che al grido del famigerato “boia chi molla”

cerca di capeggiare la rivolta, il Comitato per Reggio capoluogo.

Junio Valerio Borghese, comandante della X MAS, noto golpista

e tessitore di trame nere, cerca di tenere un comizio a Villa

San Giovanni, vietato però dalla questura. Il 17 settembre

Ciccio Franco e alcuni suoi compari vengono arrestati per l'omicidio

di un autista di autobus (alla fine i morti furono sei). Il

26 dello stesso mese muoiono in un misterioso incidente sull'autostrada

cinque giovani, Gli anarchici della Baracca (un quartiere

di Reggio), i quali stavano portando a Roma dei documenti comprovanti

le infiltrazioni fasciste e relativi mandanti nella rivolta.

Il governo invia l'esercito a controllare la ferrovia Salerno

Reggio Calabria, ma col nuovo anno una manifestazione del Comitato,

cui partecipano 20.000 persone, e l'occupazione del quartiere

Sbarre, inducono il ministro dell'interno Restivo a sospendere

le garanzie costituzionali, fino alla fine dell'anno (1971).

Il presidente del Consiglio Colombo si barcamena, promettendo

in TV che Reggio sarà la sede del Consiglio regionale

(Catanzaro della Giunta) e soprattutto la creazione del V polo

siderurgico IRI, che occuperà 7500 lavoratori. Almirante

soffia ancora sul fuoco, e tiene un comizio, rivendicando il

capoluogo per Reggio; ma restano solo le braci, che piano piano

si spengono.

| |

La

cantautrice Giovanna Marini

(foto di Carmelo Giordano) |

Dal 20 al 22 ottobre del 1972 i sindacati confederali, che hanno

molto da farsi perdonare, indicono a Reggio una Conferenza sul

Mezzogiorno; la città è in stato d'assedio, come

ai massimi livelli della rivolta. Per il giorno della chiusura,

viene organizzata una manifestazione di solidarietà tra

lavoratori del Centro Nord e del Sud. Nella notte tra il 21

e il 22 ottobre vengono poste diverse bombe lungo la ferrovia

che porta i manifestanti a Reggio; a Roma i treni restano in

attesa delle ore prima di poter partire. La tensione è

altissima e la paura tanta: chi ha messo le bombe sta cercando

la strage. Anche molti pullman vengono bloccati alle porte della

città, dove i fascisti hanno organizzato una contromanifestazione.

Sembra che la manifestazione sindacale non possa partire, ma

la forza di volontà vince sulla paura e, tra i sassi

e gli insulti, il corteo riesce a muoversi; quando a pomeriggio

inoltrato si scioglie, arrivano ancora operai che erano rimasti

bloccati lungo il percorso; da Genova arrivò persino

una nave coi lavoratori dell'Ansaldo.

Il viaggio da Roma a Reggio, con la sua drammaticità,

le paure, ma anche la voglia di lottare e la gioia e l'orgoglio

di avercela fatta, sono raccontati quasi in cronaca diretta,

con voce nitida ed emozionata da Giovanna Marini, che vi partecipò

personalmente, ne I treni per Reggio Calabria, la sua

canzone più bella, ex aequo con il Lamento per la

morte di Pasolini.

Nonostante il tentativo di appropriarsene delle destre clerico

fasciste, favorito dall'astensionismo e dalle diverse letture

dei fatti da parte delle sinistre, quella di Reggio fu la più

grande rivolta sociale dell'Italia repubblicana, e la richiesta

di lavoro e giustizia sociale ne furono l'elemento centrale;

ma, come sempre, la risposta furono le bombe fasciste, un nuovo

anello della strategia della tensione. Dopo quarant'anni il

Sud è, se possibile, ancora più abbandonato a

se stesso e dimenticato. Di tutti i manuali di storia che mi

sono capitati tra le mani (tanti) nessuno la menziona. Un'omissione

colpevole e offensiva, ma purtroppo solo una delle tante che

riguardano la storia di lotte e il tributo di sangue di questo

nostro popolo, che Gramsci definì “grande e terribile”.

Sandra D'Alessandro

Sandra D'Alessandro

I finanziatori

del fascismo

Chi

ha finanziato il primo movimento fascista? Un elenco completo,

inedito, accurato e rigoroso, di oltre tremila finanziatori

del primo fascismo è stato finalmente reso noto dallo

studioso salernitano Gerardo Padulo nell'opera I finanziatori

del fascismo, pubblicato nel primo quaderno Le carte

e la storia della Società italiana di storia delle

Istituzioni curato dalla casa editrice Nuova Immagine di Siena

nel 2010 (pag. 112, €. 10,00, da richiedere al n. 0577.42625

email: nuovaimmagineeditrice@tin.it).

Un lungo elenco di nomi e cifre che comprende banche, industriali,

agrari, principi, conti, marchesi, baroni, nobildonne, avvocati,

notai, editori, massoni, geometri, cavalieri, bottegai, editori,

armatori, imprenditori, officine, ingegneri, medici, farmacisti,

albergatori, ecc. e che copre il periodo che va dal 1 ottobre

1921 al 3 marzo 1925. Accanto ad ogni nome l'indirizzo, la data

e la somma versata. Le offerte vengono da circa duecentocinquanta

località, comprensive di trentuno capoluoghi di provincia

come Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bergamo,

Brescia, Caltanissetta, Catania, Como, Firenze, Genova, L'Aquila,

Macerata, Messina, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo,

Pavia, Pesaro-Urbino, Porto Maurizio (l'odierna Savona), Roma,

Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Torino, Trapani e Verona.

L'elenco non comprende oblazioni provenienti dalle provincie

di Bologna, Forlì, Salerno, Cremona, Ferrara, Trieste,

ecc. ed è improbabile che nessun contributo sia stato

dato dagli uomini di queste provincie, alcune delle quali hanno

espresso un fascismo e uno squadrismo violento e robusto. Per

la verità anche Renzo De Felice aveva parlato dei finanziatori,

senza però pubblicarne l'elenco, che è conservato

all'Archivio Centrale dello Stato nella busta 47 del fondo della

Mostra della Rivoluzione fascista. E' un notevole documento

su una delle prime forme di finanziamento occulto della politica

italiana. Sono più di cinquecento carte, manoscritte

e dattiloscritte, raccolte in cinque fascicoli e non è

da escludere che l'elenco è mutilato, nel senso che ci

furono tanti altri finanziatori del fascismo, che l'autore –

recuperando una felice intuizione contenuta nel titolo di un

libro dell'anarchico Luigi Fabbri, pubblicato nel 1922 dalla

Casa editrice Cappelli di Bologna e recentemente riproposto

da Zero in condotta di Milano nel 2009 – definisce «contro-rivoluzione

preventiva». Viene inoltre pubblicato l'elenco degli oblatori

dal 13 giugno 1919 al 9 gennaio 1920, che è in ordine

cronologico e telegrafico, nel senso che vi sono solo i nomi

ma non gli indirizzi e si tratta di una lista di circa 780 oblatori

completamente sconosciuta e ritrovata all'ultimo momento dall'autore,

il che conferma che ulteriori ricerche potrebbero fornire altri

elenchi. Chi

ha finanziato il primo movimento fascista? Un elenco completo,

inedito, accurato e rigoroso, di oltre tremila finanziatori

del primo fascismo è stato finalmente reso noto dallo

studioso salernitano Gerardo Padulo nell'opera I finanziatori

del fascismo, pubblicato nel primo quaderno Le carte

e la storia della Società italiana di storia delle

Istituzioni curato dalla casa editrice Nuova Immagine di Siena

nel 2010 (pag. 112, €. 10,00, da richiedere al n. 0577.42625

email: nuovaimmagineeditrice@tin.it).

Un lungo elenco di nomi e cifre che comprende banche, industriali,

agrari, principi, conti, marchesi, baroni, nobildonne, avvocati,

notai, editori, massoni, geometri, cavalieri, bottegai, editori,

armatori, imprenditori, officine, ingegneri, medici, farmacisti,

albergatori, ecc. e che copre il periodo che va dal 1 ottobre

1921 al 3 marzo 1925. Accanto ad ogni nome l'indirizzo, la data

e la somma versata. Le offerte vengono da circa duecentocinquanta

località, comprensive di trentuno capoluoghi di provincia

come Alessandria, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Benevento, Bergamo,

Brescia, Caltanissetta, Catania, Como, Firenze, Genova, L'Aquila,

Macerata, Messina, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo,

Pavia, Pesaro-Urbino, Porto Maurizio (l'odierna Savona), Roma,

Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Torino, Trapani e Verona.

L'elenco non comprende oblazioni provenienti dalle provincie

di Bologna, Forlì, Salerno, Cremona, Ferrara, Trieste,

ecc. ed è improbabile che nessun contributo sia stato

dato dagli uomini di queste provincie, alcune delle quali hanno

espresso un fascismo e uno squadrismo violento e robusto. Per

la verità anche Renzo De Felice aveva parlato dei finanziatori,

senza però pubblicarne l'elenco, che è conservato

all'Archivio Centrale dello Stato nella busta 47 del fondo della

Mostra della Rivoluzione fascista. E' un notevole documento

su una delle prime forme di finanziamento occulto della politica

italiana. Sono più di cinquecento carte, manoscritte

e dattiloscritte, raccolte in cinque fascicoli e non è

da escludere che l'elenco è mutilato, nel senso che ci

furono tanti altri finanziatori del fascismo, che l'autore –

recuperando una felice intuizione contenuta nel titolo di un

libro dell'anarchico Luigi Fabbri, pubblicato nel 1922 dalla

Casa editrice Cappelli di Bologna e recentemente riproposto

da Zero in condotta di Milano nel 2009 – definisce «contro-rivoluzione

preventiva». Viene inoltre pubblicato l'elenco degli oblatori

dal 13 giugno 1919 al 9 gennaio 1920, che è in ordine

cronologico e telegrafico, nel senso che vi sono solo i nomi

ma non gli indirizzi e si tratta di una lista di circa 780 oblatori

completamente sconosciuta e ritrovata all'ultimo momento dall'autore,

il che conferma che ulteriori ricerche potrebbero fornire altri

elenchi.

Le offerte oscillano tra le duecentomila lire del Credito italiano

e le cinque lire. A volte gli oblatori non si accontentano di

aver dato un solo contributo e mettono nuovamente mano al portafoglio

per finanziare il movimento e la violenza fascista. Per dare

un valore alle oblazioni bisogna ricordare che il valore di

mille lire del 1924 corrisponde ad un valore attuale di 900

euro.

L'universo dei finanziatori è variegato: vi risaltano

tutti i nomi dei «padroni del vapore». Ci sono quasi

tutti quelli dell'epoca. Tra i sovvenzionatori i Fratelli Feltrinelli

e Carlo Feltrinelli che insieme danno ben ventisettimilacinquecento

lire; Lorenzo Allievi, Max Bondi, Giacinto Motta e Giovanni

Agnelli. Padulo spiega: «Allievi e Motta erano uomini