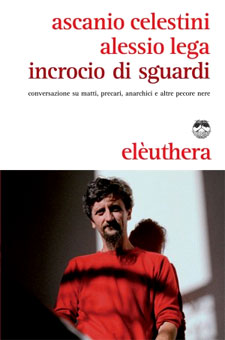

|

percorsi di vita

a cura di Ascanio Celestini e Alessio

Lega

foto di Paolo Navalesi ed Eleonora Pellegri,

Fino al cuore della rivolta, Fosdinovo

Incrocio

di sguardi

Cominciamo da “Pro patria”

Il libro ce l'ho nelle mani da oggi 10 di maggio. Dunque l'ho

chiuso un paio di mesi fa. Dunque l'ho scritto a novembre. Dunque

la lunga chiacchierata, dalla quale il libro prende le mosse,

risale alla fine d'agosto 2011, dentro una Roma torrida.

Perciò del nuovo spettacolo di Ascanio “Pro patria”, questo libro è impregnato interamente, perché

lui ci stava lavorando a rotta di collo. Quando anch'io ho visto

questo spettacolo ne sono uscito sconvolto, emozionato, intenerito,

turbato, divertito, inorridito... mi resta una constatazione

che vorrei condividere con tono moderato ma con certezza incrollabile:

Celestini è un genio. Sono proprio contento di aver avuto

la ventura di lavorare con lui e, in particolare, che questo

nostro libro esca mentre lui è impegnato nella tourné

di un capolavoro come “Pro patria”, il suo spettacolo

più anarchico, il più anarchico degli spettacoli

che abbia visto.

“Pro patria” è uno spettacolo sulla galera,

fa parte del filone anti-istituzionale di Ascanio, come già

“Fabbrica” e “La pecora nera. Elogio funebre

del manicomio elettrico”.

Il protagonista di “Pro patria” – Ascanio

che è da solo in scena – è un detenuto che

elabora il proprio discorso all'umanità, che lo ripassa

e lo rivede, lo ripercorre e lo chiosa continuamente, se lo

studia e lo approfondisce. Il suo monologo è in realtà

un dialogo serrato con un Giuseppe Mazzini, muto e accigliato

super-io.

A fare da sfondo a questo monologo/dialogo c'è la vita

priva di vita dell'ergastolano in mezzo ad altri reclusi, l'arroganza

ridicola e crudele dei secondini. La tragedia della detenzione,

resa acuta dalle reminiscenze del passato, dall'emergere dalle

nebbie del ricordo della figura paterna, che echeggia la reale

figura di Nino, il padre di Ascanio.

L'ardita, durissima verità storica proposta dallo spettacolo

è che una rivoluzione repubblicana e anarchica è

stata interamente travisata nel nostro risorgimento. Le figure

di Mazzini, Orsini, Pisacane, dei martiri della Repubblica romana,

rivivono e, nella dimessa chiave di Celestini, senza ombra di

retorica, giganteggiano in una rievocazione di bellezza, epica

e commovente. Come faccia Ascanio – sobrio, ironico e

demistificante – a rendere tanto pathos, è mistero

che attiene alla sua eccellenza di scrittore e di attore.

La chiave dello spettacolo è proprio nel filo che collega

questa rivoluzione tradita a quelle che l'hanno seguita. Lo

Stato italiano nasceva proprio sulle sue ceneri, anzi, faceva

delle ceneri di questi rivoluzionari il proprio mito di fondazione.

Ma, ci dice in conclusione Ascanio, questi non sono mai stati

“patrioti”, sono stati dei terroristi, e i luoghi

che paradossalmente più “onorano” (sia detto

davvero fra virgolette) la loro memoria sono le carceri italiane:

fra le peggiori al mondo per affollamento, per tasso di suicidio,

per violenze subite, per disumanità.

In quelle carceri c'è l'eco della vita e delle idee di

Mazzini, Pisacane e compagnia, quelle carceri sono il più

sincero tributo alla loro volontà di cambiamento.

La rivoluzione sognata dai repubblicani e dagli anarchici che

“fecero l'Italia” non è conciliabile con

alcuno Stato – e in particolare con lo Stato della Repubblica

italiana – perché questo Stato non esiste senza

le sue prigioni, perché la prigione è l'essenza

stessa dello Stato: senza di essa questo Stato si accartoccerebbe

fino a scomparire. Se volete visualizzare il rapporto fra gli

ideali dei martiri del risorgimento e lo Stato italiano, non

cercate la statua di Garibaldi, guardate le ultime immagini

di Stefano Cucchi, di Federico Aldrovandi, di Carlo Giuliani.

Qualche stralcio

La premessa del libro

Le parole di Ascanio Celestini sono un corso inarrestabile,

con mille affluenti. Ascanio è un predicatore medievale

senza dottrina, con cento saperi. Ascanio è un teatrante

nel cui parlare vivono voci. È raro che il suo discorso

sia diretto. È raro che Ascanio sia un ‘io' premesso

a tutto un discorso. Ascanio non è un trattato aristotelico,

piuttosto è un dialogo platonico. Vive prima della scrittura,

e riesce a far vivere anche le cose scritte.

Alle domande dirette le risposte di Ascanio prendono la piega

della messa in scena a più voci. Nel suo parlare continuano

a materializzarsi centinaia di personaggi, veri personaggi della

realtà, ipotetici personaggi di un dialogo interiore.

Se ci sono più di tre frasi nel suo discorso c'è

già una drammaturgia.

Ascanio ti sta parlando di una cosa, una cosa qualsiasi,

si arresta un secondo – un lunghissimo secondo, visto

che in un secondo lui infila dieci parole – come per dire

«due punti», come per fare un esempio, e lì

entrano in scena dei personaggi. Il monologo si sdoppia. Si

direbbe che, come i suoi matti, Ascanio sia abitato da voci,

decine di voci che continuamente commentano e mettono in dubbio

o confermano o danno una lettura alternativa di ciò che

lui ti sta dicendo. Abitato da queste voci, Ascanio ha trovato

un modo di farle sgorgare, di liberarsi di questo fiume di frammenti

di pensieri che lo attraversano costantemente, che rischiano

di ingorgarlo.

Il fluire della voce, l'organizzazione del pensiero, la forma

dell'espressione, questo dialogo fra sé e sé –

con me per testimone – sono un viaggio, nuovo e straordinario,

nelle follie e nelle possibilità del nostro tempo. Quello

che ho qui registrato è in fondo uno spettacolo di Ascanio.

Mi sento anche di dire che è una bellissima storia, anzi,

come “Cecafumo”, come “Fabbrica”, come

“Scemo di guerra”, è molte bellissime storie

tutte assieme.

A.L.

A.L.

|

|

Milano,

17 maggio, chiostro del Piccolo Teatro.

Ascanio Celestini e Alessio Lega durante la

presentazione del loro libro/conversazione

(foto Roberto Gimmi) |

I matti

Alessio: Hai citato anche il caso di Franco Mastrogiovanni,

che nella sua storia incontra due volte la repressione, la prima

negli anni settanta perché anarchico, e questo gli rovina

la vita. La seconda nel 2009 perché considerato matto,

e questo proprio gliela toglie la vita. È una vittima

predestinata, una vittima al quadrato. I matti ti stanno a cuore,

e ti sta a cuore anche quel grande liberatore che fu Franco

Basaglia.

Ascanio: Franco Basaglia mi sta a cuore proprio perché

ha fatto esattamente il contrario del lavoro di mutazione linguistica,

lui ha detto «i matti non esistono». Voleva dire

nessuno è soltanto 'matto'.

Sentire le voci è una cosa drammatica, perché

le voci le senti davvero e non le distingui dalla gente che

ti parla. Però uno che sente le voci può essere

– per esempio – un grande enologo. Allora chi è?

«è uno che fa un vino straordinario». Ma

quello è un grande enologo o è un matto?

Nessuno è solamente 'un matto'. Così come uno

che si rompe la gamba è uno con l'osso rotto, che però

è anche uno che scrive libri o li legge o uno che cucina

molto bene, o magari è un gran rompicazzo… ma

certo lui non è solo la sua gamba rotta.

Che cos'è 'la disabilità'? È un altro processo

linguistico, una sineddoche: la parte per il tutto. Tu diventi

'quello che sente le voci'. Diventi 'lo zoppo'. Diventi 'il

cieco'. 'Il sordo'. 'Il nullafacente'. 'Quello che compie reati'.

Se invece pensi che abbia un senso riportare quell'individuo

all'interno di tutto quel tessuto che è 'la società',

tu non devi lavorare sul fatto che è 'un ladro', quasi

non glielo devi dire. Perché più tu lavori sul

fatto che è 'un ladro' – pur dicendo che non bisogna

rubare – più tu insisti sull'elemento che lo pone

'al di fuori' della società. Il carcere, il manicomio,

sono luoghi 'confinati', sono luoghi al di fuori della società.

Visto che la gente si ammala delle stesse malattie, dentro e

fuori il carcere, perché non curarli tutti nello stesso

posto? O meglio, allo stesso modo. In effetti anche l'ospedale

è un luogo confinato, in cui si favorisce il contagio

delle malattie, come in carcere il contagio delle devianze.

In questi centri di cura territoriali, tu curi l'ergastolano

accanto al bambino che ha la varicella – con un po' di

attenzione, certo – ma in maniera che tu fai sentire il

bambino vicino a una persona che altrimenti lui vedrebbe solo

in televisione come un mostro, e il mostro vicino a una persona

accanto alla quale, probabilmente, si sentirà un po'

meno mostro. Invece noi tendiamo a cogliere nell'individuo l'unico

comportamento deviante e azzerare tutto il resto per isolarlo.

Questa cosa non è solo sbagliata – io sono ideologicamente

contrario – ma è pure inutile, stupida. Non funziona.

Se tiro un muro da una parte metto i buoni, dall'altra i cattivi.

I cattivi li metto in galera, i buoni stanno fuori. Se funzionasse,

capirei... ma non funziona!

Se io metto da una parte i malati, dall'altra i sani, se funzionasse,

avrei fatto un 'lager', però utile a qualcosa. Invece

non funziona. Visto che non funziona e continua a non funzionare

da due o tre secoli, tanto vale prendere un'altra strada.

La lotta di classe

Alessio: Nei tuoi spettacoli più maturi la riflessione

si è appuntata su tre istituzioni: fabbrica, manicomio,

carcere, rispettivamente negli spettacoli “Fabbrica”,

“La pecora nera”, e in quest'ultimo “Pro

Patria”. Tutte queste istituzioni hanno dei muri.

Anche il precariato è una prigione, è una fabbrica,

ma le sue mura sono invisibili. La condizione precaria dilaga

per tutta la vita, la imbratta. Impedisce di decidere in quale

direzione muoversi, impedisce la scelta. È un limbo globale

senza confini. Per fare una lotta – anche quella di classe

– ci vuole un ring, ma il ring è smaterializzato.

Ascanio: Sanguineti diceva «la lotta di classe

la fanno solo i padroni».

In questa nuova lotta condotta dai padroni non c'è più

il muro, dunque come fai a buttarlo giù? Oggi sei vuoi

fermare la produzione cosa fai? vai a fare un picchetto in Cina?

in Corea del Sud? a Taiwan? dove vado a fermare il krumiro che

entra in fabbrica al posto mio, io che sto a Segrate?

Ecco perché oggi diventa sempre più interessante

il conflitto territoriale. Noi non siamo assolutamente in grado

di interagire con chi sposta il metano da un gasdotto siberiano.

Però so che, se stanno facendo un inceneritore ad Albano,

io lì qualcosa posso farla. Lì io quella cosa

la posso fermare. Da lì posso riorganizzare tutto un

discorso. Perché se io vado dal mio vicino di casa a

parlargli del gas libico, quello mi risponde «ma che mi

frega del gas libico, come posso io interagire se manco so chi

c'è oggi al posto di Gheddafi. Con chi parlo? con l'ENI,

con IMPREGILO? E se, nel momento in cui si viene a sapere che

Gheddafi è morto, IMPREGILO prende un sacco di punti

in borsa, io non so neanche cos'è IMPREGILO, non so cosa

sta facendo l'ENI... come faccio? andiamo in Libia? macché

davvero? ma in quanti? un milione? per fermare e cambiare cosa?».

Invece, se tu spieghi che ad Albano l'acqua già non è

potabile, che per quell'inceneritore serve un sacco d'acqua,

e lì di acqua ce n'è proprio poca... allora quello

lì capisce, perché gli stai parlando di quello

che esce dal rubinetto di casa sua. Così, immediatamente,

tu stai parlando di monnezza, di consumi, di energia. Di qualcosa

che è relativo ad Albano, ma anche al pianeta e alla

vita sul pianeta. Sono discorsi che ormai riesci a fare solo

a livello territoriale e che a parere mio funzionano molto.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

| 80

anni divisi a metà |

Ascanio

Celestini Ascanio

Celestini

(Roma, 1972) è la voce più nota del teatro

di narrazione, al quale arriva da una formazione non accademica

e da studi di antropologia. Interessato all'oralità,

reinterpreta con grande originalità le formule della

letteratura e della storia popolare, proponendo un teatro

fortemente innovativo basatosu monologhi di narrazione torrenziale.

In men o di vent'anni produce più di dieci spettacoli,

scritti e messi in scena interamente da lui, riscuotendoun

enorme successo di pubblica e di critica. Negli stessi anni

pubblica anche quattro romanzi, svariati racconti teatrali,

una raccolta di favole, un album da cantautore, un documentario

sul precariato (Parole sante) e un film (La pecora

nera), che dirige e interpreta, presentato in concorso

al festival del cinema di Venezia nel 2010. Trova anche

il tempo di collaborareassiduamente con la radio, approdando

infine in televisione con brevimonologhi a cadenza settimanale

che, nel programma Parla con me di Serena Dandini,

lo rendono noto al grande pubblico. E inviso ai potenti.

|

Alessio

Lega Alessio

Lega

(Lecce, 1972), caparbiamente convinto che cambiare il

mondo sia sempre possibile, anche con la musica, ha iniziato

a scrivere canzoni nel 1985. Da allora, per scelta più

«cantapoeta» che cantautore, ha tenuto centinaia

di concerti in tutta Italia e ha inciso cinque cd che

gli sono valsi due nomina-tion e una Targa al Premio Tenco

(quest'ultima nel 2004 con l'album Resistenza e amore).

Storico della canzone d'autore, nelle tante espressioni

che ha assunto in tutto il mondo, ha anche pubblicato

il libro Canta che non ti passa (Stampa Alternativa,

2008).

|

Soltanto ore d'aria

di Laura Antonella Carli

In margine all'ultimo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini

Ma bisogna anche, e forse soprattutto,

porre il problema inverso:

come si è fatto perché gli uomini

accettino il potere di punire,

o semplicemente, essendo puniti,

tollerino di esserlo.

(Michel Foucault, Sorvegliare e punire)

In principio l'idea era raccontare

la storia, non sufficientemente nota, della Repubblica romana

del 1849; il colpo di genio di Celestini è stato filtrare

la vicenda attraverso un punto di vista inedito: un ergastolano

dei giorni nostri, che elabora la sua personale riflessione

sulla storia e sulla società attraverso le prove di

un fantomatico Discorso, che da anni va esercitando

e rimeditando, con l'ausilio di un interlocutore ideale: Giuseppe

Mazzini.

In aperta polemica con la storia dei vincitori, Celestini

offre al pubblico il racconto di tre sconfitte: la Repubblica

romana, che voleva governare “senza prigioni e senza

processi”, la Resistenza e la lotta armata degli anni

settanta, scatenata dalla strage di Piazza Fontana: “il

giorno in cui i padroni hanno rincominciato a sparare sul

popolo, come Bava Beccaris”. Una storia di sconfitte

raccontata dai perdenti, penetrata nelle carceri attraverso

le letture consentite dalla censura e filtrata attraverso

l'esperienza e la coscienza politica del narratore, una coscienza

politica maturata in carcere, “scuola di rivoluzione”.

Gli stessi spunti che consentono al protagonista, Il ladro

di mele, di elaborare una riflessione politica e di abbracciare

la lotta armata gli forniscono gli strumenti per meditare

sulla stessa istituzione carceraria, messa in discussione

con occhio foucaultiano, soprattutto per quanto riguarda la

figura dell'imputato: non più cittadino, ma rappresentato

per sineddoche dal reato che ha compiuto. Il carcerato è

il suo reato, come il matto è identificato con la sua

presunta pazzia, che finisce per assorbire ogni altra caratteristica

dell'individuo: “eppure uno zoppo – osserva polemico

Celestini in un'intervista – non è soltanto la

sua gamba rotta”. Oltre a questa singolare tangenza,

viene messo in luce un ribaltamento significativo: il furto

di una mela non è reato, afferma Il ladro di mele.

È un manifesto politico inequivocabile: “Se tutti

avessero una mela, rubarla costituirebbe un reato, ma in questa

società, possedere la mela è reato e rubarla

è un atto di giustizia”.

|

|

Alessio

Lega e Ascanio Celestini

(foto Paolo Novalesi) |

In genere tutto il monologo vive delle due tematiche, strettamente

intrecciate, della lotta politica e della critica all'istituzione

carceraria: dopo la fabbrica e il manicomio prosegue il discorso

di Celestini sulle istituzioni e sui loro meccanismi di esclusione.

Proprio il legame che intercorre tra la storia della Repubblica

e la storia della prigione offre una delle più importanti

chiavi di lettura dello spettacolo: con intento demistificatorio

nei confronti della retorica risorgimentale e dei suoi freddi

monumenti di marmo, per bocca di un personaggio che non ha

più molto da perdere Celestini dichiara a gran voce

che la storia della Repubblica “è fatta di galera

e lotta armata, non di monumenti” e che la sconfitta

si registra quando la rivoluzione combattuta dai figli viene

tradita dai padri, gli ex rivoluzionari che si ritrovano,

a loro volta, a reprimere rivolte.

Ritornano le cifre stilistiche del teatro di Celestini, che

poi sono le peculiarità del “teatro di parola”,

dalla scenografia minimale: una pedana di 2 metri per 2 che

restringe il campo d'azione, simulando lo spazio angusto di

una cella, alla dizione formulare, tipica dei racconti orali,

fatta di ripetizioni ed epiteti riconoscibili, a volte passibili

di modifiche attraverso il corso della vicenda. Un caso emblematico

è quello del “negro matto africano”, vicino

di cella e protagonista di fughe rocambolesche, che diventa

“il negro matto africano convertitore” allorché

la visione del suo corpo nudo riesce a produrre, in un gruppo

di suore, una repentina conversione dal cattolicesimo ad un

generico culto dionisiaco-orgiastico. È solo una delle

figure che popolano la vita dell'ergastolano, evocate nel

Discorso ora come interlocutori, ora come semplici

protagonisti di aneddoti: dall'illustre Mazzini, alla figura

del padre; per finire con il “secondino merda”,

altrimenti detto “l'intoccabile – come quello

dei Promessi Sposi”. Sarà quest'ultimo

a suggerire al Ladro di mele, con la sua fredda rassegna

di suicidi carcerari, di abbandonarsi alla “controvertigine”.

Cinico e svogliato è il “secondino merda”

ad avere l'ultima parola, dando conferma di quel che il Ladro

di mele ha sempre saputo, e cioè che se il mondo

è la totalità dei fatti, non delle cose, come

diceva Wittgenstein; e se la galera è un fatto: allora

il mondo è anche una galera. Si passa perciò

“da una prigione ad un'altra prigione, e in mezzo non

c'è libertà, soltanto ore d'aria”.

Laura Antonella Carli

Laura Antonella Carli

|