Ruggero, malgrado

il suo tradizionale antielettoralismo, stavolta aveva deciso

di votare. Non che le sue convinzioni politiche fossero cambiate,

ma cosi, per divertimento, per vedere come si faceva e, magari,

sotto sotto, con la speranza che servisse a qualcosa. Malgrado

la non tenera età, non aveva mai visto da vicino un

seggio elettorale. Da giovane animava i capannelli astensionisti

che il locale gruppo anarchico organizzava alla vigilia delle

elezioni, con gran dispetto dei suoi amici che erano invece

impegnatissimi, magari su fronti opposti.

Prima si trattò di scegliere fra monarchia e repubblica

e quest’ultima venne proclamata a malapena. Poi sorse

il dilemma di destra o sinistra e quest’ultima non riusciva

mai a spuntarla. Ruggero, comunque, non aveva l’età

per votare e quando la raggiunse, pur volendo, non avrebbe

potuto esercitare il suo diritto per ragioni varie. Nel primo

paese estero in cui andò a vivere non poteva votare

perché era uno straniero. Nel secondo, del quale assunse

la cittadinanza, la dittatura militare aveva proibito le elezioni.

Nel terzo era in pianta fissa e, dopo cinque lustri decise

finalmente di naturalizzarsi e ottenne, per la prima volta

in vita sua, il diritto di voto. Gli venne spiegato che bastava

compilare una schedina a matita, infilarla nell’apposita

busta, apporvi un francobollo e il gioco era fatto. Gli recapitarono

chili di documentazione: statistiche, biografie, programmi,

fotografie e...promesse, una miriade di promesse.

L’unico candidato che pareva umile e modesto, che invitava

l’elettorato ad impegnarsi attivamente nelle cause sociali,

era una donna e per di più una nera (una volta si mormorava

“negra”, oggi, invece, si dice più elegantemente

“afroamericana”) la quale proponeva un programma

socialista assai progressista per il paese. Spedì la

cedola elettorale. Non s’aspettava certamente che il

suo voto preferenziale bastasse per eleggere la candidata

prescelta, ma rimase interdetto dal risultato che le attribuiva

lo 0,00%.

Forse lo 0,0013%

Forse lo 0,0013%

Si recò a protestare alla circoscrizione elettorale,

chiese loro dove fosse andato a finire il suo voto. Calmamente

gli spiegarono che la sua candidata aveva ricevuto 35.000

preferenze in tutta la nazione ma che, rispetto alle decine

di milioni dei due grandi candidati presidenziali, percentualmente

ciò costituiva forse lo 0,0013% e che il calcolo tenendo

conto solamente di due decimali al di là dello zero,

il risultato mostrava solo gli zeri precedenti.

Si rese conto che il vecchio detto “la matematica non

è un’opinione” era falso.

Vennero altre elezioni e stavolta decise di “non sprecare

il voto” e scelse il pretendente meno disgustoso. Vinse

e fu eletto. Malgrado il suo scetticismo politico sperò

che la situazione economico-sociale generale prendesse una

rapida svolta verso il progresso: assistenza medica garantita

a tutti, aumento considerevole del salario minimo, sovvenzioni

per l’educazione e la cultura (circolava la voce che

la sola città di Berlino stanziasse una somma maggiore

per questo genere di attività, superiore a quella erogata

dal Ministero competente [dovremmo dire piuttosto “incompetente”]

per tutta la nazione) e via di seguito. L’unica crescita,

invece, venne registrata nel bilancio del Ministero della

Difesa (un eufemismo per evitare il termine “guerra”,

magari d’aggressione). Cominciarono presto gli scandali

e ci mancò poco che il capo della nazione non venisse

revocato, non manu militari ma cortesemente, con tanto di

inchini, in virtù di un qualche codicillo.

Nuove elezioni dopo quattro anni. Il candidato delle destre

(si fa per dire perché qui le sinistre non esistono

o son sopravvivenze che non pesano affatto sulla bilancia

politica) era una mezza cartuccia, rozzo e incolto. La solita

amica francese rivolse a Ruggero l’insidiosa domanda:

voterai per lui? Alzò le spalle e disse: ma da dove

è venuto fuori quel pitecantropo? Donna colta e intelligente

Marie pensò che Ruggero si riferisse all’aspetto

somatico del candidato e osservò che sí, l’altro

contendente era più aitante e simpatico ma che per

guidare la nazione più potente del mondo ci voleva

un uomo di polso...

Ruggero lasciò correre e cercò di far circolare

l’immagine del pitecantropo. Inutilmente! I suoi amici

americani, pur laureati, non avevano forse mai studiato la

paleontologia oppure era lui che magari pronunciava male la

parola. Consultò il fidato dizionario Oxford, che confermò

l’esistenza del lemma e anche il suo valore fonetico.

Provò allora a sostituire il termine con “troglodita”.

Fece di nuovo cilecca. O la parola suonava ostica oppure non

veniva riconosciuta. Allora cominciò a divertirsi e

a trattare tutte le persone antipatiche di pitecantropi e

trogloditi e ad arrischiare – senza che gliene derivasse

danno – anche qualche epiteto più spinto, come

“microcefalo”.

Un connazionale, insegnante di latino, sorrise appena nell’ascoltare

la narrazione delle sue prodezze e si vantò di ben

maggiori esiti nelle sue invettive in latino non aulico (talvolta

maccheronico o da legionario) e tirò fuori dal suo

repertorio qualche esempio divertente. “Vedi!”

disse, “se uno ti tratta da “buco del c...”

(insulto quotidiano molto comune qui), tu gli rispondi “magna

meretrix filium” lui rimane esterrefatto e completamente

disarmato. La superiorità nell’insultare non

consolò però Ruggero quando lesse nei giornali

i risultati finali delle elezioni: il Pitecantropo aveva vinto,

magari rubando qualche voto in Florida, sotto gli auspici

delle leggi locali.

Ruggero – ma che dabbenaggine! – s’aspettava

che il Troglodita venisse sommerso da una maggioranza dell’ottanta

per cento, almeno. Le statistiche gli davano torto: uno scontro

del genere non era mai avvenuto. Per lui era uno scandalo

che l’uomo avesse vinto con tanti milioni di voti: prova

che né l’intelligenza, né la cultura,

né le buone intenzioni, né i programmi lodevoli

bastano per far trionfare il buon senso. Ormai il paese si

sarebbe avviato verso modelli da terzo mondo, guerre, distruzioni

ambientali.

|

|

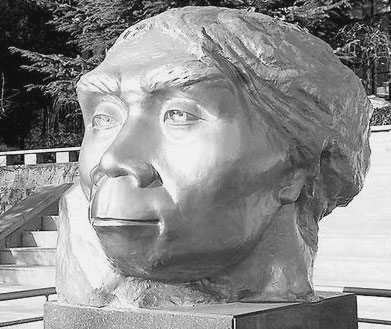

Cina

(Zhoukoudian, vicino a Pechino)

Museo dei resti storici dei Pitecantropi |

Inguaribile mediocrità

Inguaribile mediocrità

Cominciarono le angherie, le spavalderie, l’arroganza,

soprattutto nei riguardi degli altri paesi, dei rapporti internazionali.

Risorse il capitalismo selvaggio che non rigettava frontiere.

Prevalse definitivamente il clima delle privatizzazioni, della

desindacalizzazione (le maestranze aderenti alla centrale

sindacali scesero a livelli infimi), il rincaro del costo

della vita, intervennero i tagli alla sanità, all’educazione,

all’assistenza sociale.

Come se non bastasse, sopravvennero i conflitti bellici, anche

se queste guerre erano state dichiarate ingiuste dal Papa

(stranamente, i cattolici americani anziché ascoltare

il saggio polacco davano retta ai pitecantropi) e illegali

secondo il diritto internazionale. Il disastro si estese,

vennero messe in pericolo le alleanze politiche mondiali.

Ruggero partecipò alle prime sparute manifestazioni

antibelliche e ci mancò un pelo che non venisse ‘fermato”

dalle forze dell’ordine (qui non si osava ancora chiamarle

“le forze del disordine”, come faceva invece apertamente

il settimanale anarchico Umanità Nova in Italia). Si

compiacque, dopo qualche mese, nel veder crescere il contingente

dei protestatari, fenomeno dovuto in parte al rimpatrio delle

prime bare dei caduti americani (i programmi televisivi non

trasmettevano mai filmati sulle atrocità dei bombardamenti

degli “Alleati”). Timidamente e poi sempre più

dinamicamente si moltiplicavano gli appelli alla pace, il

rigetto della politica isolazionistica, la ripulsa delle aggressioni

militari. Ormai i candidati per le elezioni seguenti si assestavano

su posizioni chiare: la cessazione delle ostilità.

In un viaggio all’estero si sorprese che i sondaggi

non dessero il pitecantropo per vinto. Rassicurava i suoi

interlocutori affermando che non c’era più pericolo,

che l’America si era desta e che avrebbe sepolto i pitecantropi

sotto una valanga di improperi e di voti avversi. Ruggero

si disse che questa volta non valeva la pena scomodarsi e

che una gran maggioranza avrebbe subissato i “duri”.

La saggia moglie lo convinse a far coincidere la fiera elettorale

con una scampagnata, per mantenerlo a distanza dalle inevitabili

liti. Il piccolo schermo, però, lo perseguitò

anche li. Rimase allibito coi primi risultati, poi confermati.

Com’era possibile? Doveva concludere che il popolo degli

elettori fosse affetto da un’inguaribile mediocrità?

Prima di esprimere un giudizio pensò all’Italia.

Anche il Cavaliere era stato “democraticamente”

eletto. Cercò altri esempi storico-politici e ne trovò

a bizzeffe. Ne concluse che la teoria dell’evoluzione

era fallace, che andava integrata con aspetti psicologici,

che l’intelletto pesa poco sulla bilancia delle scelte

e che, forse non a torto, per questo lo chiamavano un utopista.