|  Il

2012 Il

2012

come il 1936

Nel 1933 il presidente degli Stati Uniti d’America Theodore

Roosvelt si trovò a dover fronteggiare una crisi disastrosa,

conseguenza diretta del crollo del ’29. Furono anni difficili

per l’America e, per la prima volta, occuparsi di letteratura

implicò per molti scrittori un impegno sociale fino a

quel momento sconosciuto. A questa nuova generazione di scrittori

apparteneva Steinbeck, che in questo romanzo del 1936, narra

la storia di uno sciopero di braccianti, del suo fallimento

e di uomini che trasformano la propria disperazione in lotta

per il riconoscimento dei propri diritti fondamentali. La

battaglia è un romanzo di lotte sindacali.

Potrete leggere passaggi come questi:

- V’è capitato mai di lavorare (…) dove

tutti parlano di lealtà verso la propria azienda, e

lealtà vuol dire spionaggio dei propri dipendenti?

- Niente come la lotta unisce gli uomini tra loro.

- Gli imbecilli credono che si possono domare gli scioperi

coi soldati.

- Non fatene una regola, perché spesso crolla,

ma di solito quando qualcuno cerca di spaventarvi è segno

che ha paura.

- Non c’è altro mezzo per fare che gli uomini

aderiscano a un movimento, se non quello di ottenere che ognuno

vi porti qualcosa di sé.

- Non potete svegliare che chi vuole essere svegliato.

- Quando i sentimenti sono maturi, si può lottare

per qualunque cosa.

- Uno vede come vanno le cose, l’ingiustizia e la

miseria, e se ha un dito di cervello tira le sue conclusioni.

- Non credo nulla finché non ho visto.

- (…) tutto sembra difficile quando si è

stanchi.

- (…) gli uomini sospettano di chi non parla come

loro.

- Un uomo in gruppo non è più se stesso;

è la cellula di un organismo, che non è lui come

le cellule del vostro corpo non sono voi.

- (…) parlare rende più chiaro il proprio

pensiero anche se nessuno ascolta.

- Ho pensato di parlare a costoro e farli parlare; fargli

dire che pensano dello sciopero. Credo che la pensino come i

padroni hanno ordinato di pensare.

- Gli uomini cambiano molto dopo aver mangiato.

- Gli piace d’esser crudeli, di picchiare, e per

questi loro gusti han sempre un nome pronto, patriottismo o

difesa della costituzione.

- Quando una folla non fa rumore, quando viene avanti

come un sonnambulo allora è tempo di battersela per una

guardia.

- Qualcuno ha da schiattare se si vuole che la massa esca

una buona volta da questo scannatoio.

- Credo che a volte voi realisti siate la gente più

sentimentale di questo mondo.

- Talvolta quando la gente non ne può più,

è allora che si batte meglio.

- C’è qualcuno che spera di salvarsi da sé,

ma non è possibile se non si salvano tutti.

- Nulla da perdere all’infuori delle catene.

- (…) odiamo il capitale investito che ci tiene

schiavi.

- Si è un po’ stufi di uno che ha sempre

ragione.

- Non abbiamo armi. Se qualcosa ci capita non lo mettono

sui giornali. Ma se succede qualcosa a loro, giù fiumi

d’inchiostro. Non abbiamo né denaro né armi,

così dobbiamo servirci della nostra testa, vedete? È

come un uomo con un bastone che debba far fronte a una squadra

di fucilieri. La sola cosa che può fare è quella

di nascondersi e poi colpirli alle spalle. Forse non è

molto leale, ma (…) non siamo in una gara atletica.

- (…) un uomo affamato non è tenuto alle

regole.

- (…) la gente lavora bene insieme quando c’è

un nemico.

- Se lottiamo, altra gente nelle nostre condizioni lotterà.

- (…) per molti la proprietà è più

importante della vita stessa.

Volete capire qualcosa di più di questo libro? Allora

sappiate che nel 1936 – anno di uscita del romanzo –

l’America è ancora un paese di nomadi disoccupati;

gli uomini in cerca di lavoro si spostano da un centro all’altro

saltando in corsa da e su i treni merci per non pagare il biglietto,

sfidando i bastoni delle guardie ferroviarie; le famiglie si

muovono sui camion Ford; la crisi non frena il flusso migratorio

verso le città. A rileggere ai nostri giorni La battaglia,

ci pare difficile non ammetterne ancora una volta la forza d’urto,

la capacità di coinvolgimento e, soprattutto, l’estrema

attualità. Oggi 2012 ancor meglio dell’altrieri,

1936.

La

questione del modello La

questione del modello

gerarchico

Il nome dell’autore del libro Il mondo degli psicoanalisti

(Liguori Editore, Napoli 2011, pagg. 257, euro 19,90) può

suscitare un certo déjà-vu ai vecchi lettori di

“A.” Infatti Giorgio Meneguz ha scritto diversi

articoli per la rivista tra il 1981 e il 1984 – quasi

tutti imperniati sul tema della psichiatria.

Dopo aver lavorato per dieci anni in fabbrica come operaio e

dieci in un servizio pubblico di psichiatria, si occupa ora,

da oltre vent’anni, di psicoterapia e, più recentemente,

anche di insegnamento post-universitario. Il suo primo libro

Psicoanalisi ed etica indagava – tenendo il passo

di una critica storico-sociale – le dimensioni del potere,

del denaro, dei valori e della coscienza morale all’interno

della psicoanalisi.

Nell’articolo “La psicoanalisi dello Zeitgeist

aderente alla prospettiva postmoderna” (2003), pubblicato

su Psicoterapia e scienze umane, Meneguz scrive: «La

tentazione [di alcuni psicoanalisti] di identificare la posizione

anti-autoritaria postmoderna con l’anarchismo teorico

(alcuni accostano Rorty a Castoriadis) si scontra col fatto

che neppure gli anarchici più refrattari, come per esempio

Proudhon, Bakunin, Reclus, Kropotkin rifiutavano l’autorità

in sé e per sé e neppure rifiutavano l’organizzazione

(es. Bakunin, 1882, Dio e lo Stato, p. 52). Distinguendo

l’autorità “naturale” dall’autorità

“artificiale”, gli anarchici criticano il modello

gerarchico di organizzazione delle relazioni umane, ma non concordano

con l’idea secondo cui una società non debba darsi

una organizzazione e delle leggi». La questione del modello

gerarchico di organizzazione viene ora criticamente indagata

da Meneguz nel libro Il mondo degli psicoanalisti,

soprattutto in merito alle ricadute della formazione professionale

sulla qualità dei rapporti tra colleghi.

Utilizzando molti racconti presi dalla storia della psicoanalisi,

l’autore problematizza le insidie autoritarie e mistiche

presenti nella dimensione maestro/allievo e il ruolo distruttivo

dell’istituzione gerarchica sulla creatività e

sulla crescita professionale degli apprendisti. E critica con

fermezza l’idealizzazione (della psicoanalisi, dei padri

costituenti della psicoanalisi, dei maestri attuali, ecc.),

processo psicologico e interpersonale che porta alla dipendenza

infantile. È importante che un “maestro”

(in psicoanalisi, “maestro” in relazione all’allievo

significa: “il proprio analista”, “il supervisore”

o “il docente”) sia consapevole che i ruoli reciproci,

di maestro e allievo, dipendono da una semplice coincidenza,

perché se nello studio di psicoanalisi o nella scuola

di formazione alla psicoterapia quelli sono i ruoli, in un altro

contesto il “maestro” sarà allievo di un

maestro e, in un altro ancora, l’allievo, il paziente,

potrà essere maestro del suo “maestro”.

La questione è complicata e nel libro Il mondo degli

psicoanalisti qualche piega viene spianata, a partire da

riflessioni sul ruolo che svolgono il contesto storico e socioeconomico,

la “vocazione” professionale, il talento, il training

per diventare psicoanalista, i rapporti tra colleghi sia a livello

orizzontale che verticale. Il libro esplora i modi in cui un’istituzione

amministra e trasmette l’eredità dei padri fondatori

e gestisce il bisogno di sapere e di appartenenza degli studenti.

Queste modalità sembrano a me – operatore in psichiatria

– cruciali affinché uno psicoterapeuta, grazie

a una buona formazione professionale, sappia gestire i rischi

di derive autoritarie e patologiche nello svolgimento del suo

lavoro con i suoi pazienti e nel rapporto di collaborazione

con i colleghi. Ma è anche, Il mondo degli psicoanalisti,

un libro sulla storia della psicoanalisi senz’altro utile

agli studenti e agli appassionati dell’argomento. Le molte

storielle raccontate stimolano il desiderio di approfondire

alcuni argomenti.

Il libro è di facile e piacevole lettura, anche se in

certi passaggi è forse troppo verboso per i miei gusti.

Probabilmente susciterà discussioni anche in ambiti estranei

alla psicoanalisi: fa pensare molto (anche lettori che non lavorano

come psicoterapeuti: il sottoscritto per esempio) perché

procede per problemi e non per risposte preconfezionate.

Paolo De Piccoli

Paolo De Piccoli

Un

sindacato Un

sindacato

orizzontale

I pirati «credono di essere paria e invece sono gli embrioni

della società a venire», del nuovo capitalismo.

Così Valerio Evangelisti nel romanzo «Tortuga»

dove un protagonista invita a evitare le ipocrisie: «Vogliamo

denaro, fuori da ogni regola. Arraffiamo di tutto e vendiamo

di tutto, uomini inclusi. Noi siamo il futuro e nessuno ci fermerà».

Facciamo un salto nel tempo e nello spazio – dal 1685

al 1900, dai Caraibi agli Stati Uniti – per ascoltare

Eddie Florio, gangster italo-americano in «Noi saremo

tutto», sempre di Evangelisti: «I gangster

fanno parte del gruppo che comanda (…) Erano forti prima,

lo saranno dopo. Cambierà un poco la nomenclatura, questo

sì. Ma sono un tassello del potere».

Un piccolo salto indietro e Valerio Evangelisti ci porta, sempre

negli Usa, tra il 1877 e il 1919. Degno compare dei pirati e

dei gangster, tassello del potere, è Robert William Coates,

detto Bob: una vita da spia, da infiltrato, da provocatore con

occasionali ruoli di picchiatore e sparatore o di capoccia delle

squadracce anti-rossi. Siamo nel nuovo romanzo di Evangelisti,

il bellissimo e doloroso One Big Union (Mondadori,

Milano 2011, pagg. 440, e 18,50).

Robert William Coates inizia la carriera di “uomo ombra”

a 14 anni, facendosi reclutare per dare una lezione ai sovversivi

della Comune di Saint Louis, nel 1877, per finire – da

assassino e torturatore – nel 1919: un personaggio ricalcato

sul vero Coates come Evangelisti spiega, nelle ultime pagine.

Traditore della sua classe, essendo il figlio di un operaio

irlandese immigrato negli Usa. Non lo fa solo per denaro, a

suo modo è sincero: si crede un «soldato dell’esercito

del bene». Poche idee ma esitazioni zero: gli operai sono

fannulloni anzi «sfaticati di professione, senzadio, sovversivi,

accattoni nati» (come scrive la sorella di Coates, giornalista

filo-padroni); se si vietasse il lavoro minorile sarebbe una

tragedia nazionale; bisogna «attenersi all’ordine

cristiano del mondo, al rispetto della proprietà privata»

se occorre ingannando e violando le leggi; per la «feccia»,

la «mandria umana» (cinesi, slavi, negracci, ungheresi,

scandinavi, tedeschi e «dagos» cioè italiani,

una razza dannata) ci vogliono «legnate» o peggio;

se in acciaieria «muore in media un operaio al mese e

moltissimi restano feriti» (o si ammalano) è una

ineluttabile fatalità; e se i padroni vogliono licenziare,

abbassare i salari, fare trattenute per le parrocchie, pagare

in buoni da spendere solamente nei loro spacci, vietare le rappresentanze

dei lavoratori... sono nel loro pieno diritto.

Traditore in buona fede. Infatti quando Coates spia o bastona

è convinto di lavorare per l’America e anzitutto

per moglie e figli, da bravo cristiano. «In fondo la famiglia

era una società in formato piccolo» e se la giovane

donna che lui ha sposato si ribella va picchiata («come

spesso il pastore raccomandava ai mariti») anzi –

così riflette – «sarebbe stata un’estensione

domestica del suo mestiere quotidiano». Un tanto buon

figlio di Dio non avrà amori felici (muore la prima moglie,

scappa la seconda). Quanto ai due figli, così diversi

per carattere ed esiti, sono destinati male. Ma anche se questo

non è un giallo sarebbe scorretto rivelare troppo.

Le infamie di Coates servono a Evangelisti per raccontare dall’interno

il movimento sindacale negli Usa: dal Workingmen’s Party

ai Knights of Labo, dall’Afl (American Federation of Labor)

all’American Railway Union. Difendono sì i lavoratori

ma in un’ottica limitatissima: sindacati di mestiere,

tendenti al corporativo, attenti al dialogo con i padroni, nazionalisti

e razzisti, convinti che il modello americano dia una possibilità

a tutti e dunque sia giusta, organizzazioni burocratiche e verticali.

Nel 1905 il quadro cambia: nasce il sindacato “orizzontale”,

l’Iww (Industrial Workers of the World) che crede nella

«one big union», un solo grande sindacato senza

distinzioni di razza o mansioni, per organizzare anche le donne

e gli immigrati, i precari e i braccianti, persino la massa

di vagabondi – gli hobos – che si muovono clandestini

sui treni e vivono di espedienti.

Il romanzo racconta vittorie e sconfitte del periodo 1877-1919:

la battaglia di Homestead; lo scontro alla Pullman con il boicottaggio

e i figli degli scioperanti “adottati” temporaneamente

dai lavoratori di altre città; Spokane e la battaglia

durissima per «la libertà di parola»; Lawrence;

lo sciopero di Ludlow stroncato a colpi di mitragliatrice; il

soviet di Seattle nel 1919... Quasi sempre gli attacchi armati

di squadracce (o di “crumiri” reclutati per l’occasione

fra i peggiori criminali) contro i lavoratori servono da pretesto

per spianare la strada alle polizie, agli sceriffi o addirittura

alla Guardia nazionale invocato a gran voce dai giornali e dalle

Chiese (ma c’è anche qualche prete sovversivo e

nel romanzo ne incroceremo). E’ questa la democrazia?

Sì, «in sostanza una catena di interessi»

enuncia candidamente Burns allo “scolaretto” Coates.

«Al momento decisivo lo Stato è sempre dall’altra

parte», con i padroni che – spiegano gli Iww –

si comprano quasi tutti i giornali e i giudici.

Nel suo lungo viaggio lo spione Coates incontra Joseph Gould

(celebre la sua frase: «Io posso assoldare metà

della classe operaia perché faccia fuori l’altra

metà»), Joseph Buchanan, Eugene Debs, Daniel De

Leon, Bertha Thompson, gli sbirri di Pinkerton (fra loro il

giovane Dashiell Hammett che diventerà un grande scrittore

e un “rosso”), l’anarchica Emma Goldman, Ben

Reitman, Alice Freeman Palmer («fautrice dell’accesso

femminile agli studi»), John Reed ma soprattutto Mamma

Jones, «Big Bill» Haywood, la nera Lucy Parsons,

Charles Moyer, George Pettibone, il boscaiolo Frank Little,

Vincent Saint John, Elizabeth Gurley Flynn, l’italiano

Joseph Ettor, Walter Nef... insomma l’anima degli Iww.

E alcuni compagni di strada come Upton Sinclair o Jack London.

Come resistere alla violenza del capitale? Si può distruggere

quel che c’è senza un chiaro programma politico

per il futuro? I nodi che gli Iww tentano di sciogliere sono

antichi (e moderni). Meglio leggere Marx o addestrarsi con la

dinamite? Si punta sul voto o sullo sciopero generale? Ci vogliono

militanti professionali o semplici ribelli? Se le canzoni di

Joe Hill invitano al sabotaggio poi va bene anche «il

gallo rosso» cioè la violenza incendiaria? E’

utile che gli immigrati si organizzino per gruppi nazionali

o devono riconoscersi come senza patria? E ancora: per opporsi

agli assalti armati bisogna non essere inermi ma questa auto-difesa

facilita e moltiplica le provocazioni?

Non bisogna esagerare nel trovare le similitudini fra vicende

di 100 anni fa e quelle di oggi. Certo il giochino dell’unità

nazionale davanti alla “crisi” o le comode definizioni

di guerra «umanitaria» somigliano moltissimo alla

cronaca. «Il padrone peggiore è quello che si dice

vostro amico. E’ chi parla di comune interesse, di crescita

collettiva, di collaborazione per il bene nazionale»:

questa la convinzione dei wobblies, cioè degli Iww. Dar

loro torto è impossibile. E’ evidente la simpatia

di Evangelisti, anche se non ne nasconde le divisioni e gli

errori.

Sconfitte durissime ma anche vittorie storiche (le 8 ore). C’è

molto da imparare. E qualcosa insegnano anche gli eroi negativi

come Coates. Chi ai giorni nostri continua il lavoro di pirati,

gangster e spioni è salito di rango, spesso si arrampica

ai vertici del potere. Mentre oggi è in crisi la convinzione

che «un torto fatto a uno è un torto fatto a tutti»

come l’idea che chi lavora ha interessi comuni opposti

a quelli di chi lo sfrutta. Ed è anche per questo che

conoscere queste vicende storiche è importante quanto

saper leggere, scrivere e far di conto.

Daniele Barbieri

Daniele Barbieri

La

persecuzione nazista La

persecuzione nazista

dei testimoni di Geova

Oggetto di alcune importanti ricerche monografiche in lingua

inglese e tedesca, la persecuzione dei testimoni di Geova da

parte dello Stato nazista ha incontrato, in Italia, scarso interesse

tra gli storici.

A colmare questa lacuna viene ora l’ottimo lavoro di Claudio

Vercelli, autore di un testo interessante non solo per le informazioni

che contiene, ma anche per gli interrogativi che pone: Triangoli

Viola. La persecuzione e la deportazione dei testimoni di Geova

nei Lager nazisti, Roma, Carocci, 2011, pp. 181, 19

euro.

Benché il protagonista, per così dire, di questo

studio sia un gruppo religioso di impostazione teocratica che

applica in maniera rigida, in alcuni casi al limite del fanatismo,

insegnamenti che ritiene discendere da Dio – quanto di

più lontano si possa pensare, va da sé, da una

visione anarchica del mondo – in realtà quello

di Vercelli è un libro che dovrebbe quantomeno incuriosire

un libertario: riguarda, infatti, tra le altre cose, l’eterno

rapporto dell’uomo con il potere, e in particolare dell’individuo

moderno con Stato, per di più nella sua versione più

cruda, criminale e liberticida, quella totalitaria. Più

ancora, questa ricerca ha a che fare con la disobbedienza nei

confronti di un potere che si reputa emanare delle norme ingiuste,

e di essere anzi, costitutivamente, ingiusto in se stesso, letteralmente

una manifestazione luciferina. Una disobbedienza condotta controcorrente,

in mezzo a una società in larga parte convertita alla

“religione” omicida di un moderno sciamano dotato

di un irresistibile e sinistro fascino. Una resistenza non-violenta,

quella dei testimoni, fortificata solo dalla propria coscienza

e dalla solidarietà dei propri correligionari.

Vercelli ripercorre le tappe di questa persecuzione, che si

abbatté su un gruppo statisticamente poco significativo

– all’epoca in cui Hitler ascese al potere i testimoni

in Germania erano circa 25 mila, più o meno lo stesso

numero dei rom e dei sinti, vale a dire lo 0,05 % della popolazione

tedesca – e socialmente ed economicamente poco influente,

dal momento che gran parte degli aderenti alla Confessione appartenevano

ai ceti meno abbienti della società (operai, contadini,

piccolo-borghesi).

Perché i nazisti si accanirono contro i testimoni di

Geova? Va considerato il fatto – spiega Vercelli –

che la Confessione, in quanto manifestava una simpatia (su basi

esclusivamente religiose) per il sionismo, aveva legami con

gli Stati Uniti, dove il movimento era nato qualche decennio

prima, venne ritenuta un gruppo politico che, sotto una copertura

religiosa, appoggiava il piano con dominio del mondo degli Ebrei

e fiancheggiava il bolscevismo (pp. 21-23).

Benché i testimoni siano stati “l’unico gruppo

religioso perseguitato come tale” (p. 127), in realtà

la causa della persecuzione non fu la religione di per se stessa

– i nazisti, benché portatori di una religione

politica pagana, erano venuti facilmente a patti con i due gruppi

cristiani maggioritari, la Chiesa cattolica e le confessioni

protestanti – ma l’applicazione dei precetti religiosi

nel concreto della vita quotidiana, che finiva per assumere,

relativamente ai testimoni, un chiaro, sebbene del tutto involontario,

significato politico sovversivo. Infatti, vivere seguendo Geova,

per i testimoni, comportava, pacificamente ma altrettanto imperativamente,

rifiutare di riconoscere la “religione” nazista,

il culto idolatrico del suo sommo sacerdote, a partire da quell’atto

di proskynesis, umiliante per un non-nazista, che era l’Hitlergruß

(saluto a Hitler). Significava, poi, rifiutare di svolgere il

servizio militare, atto passibile di morte durante la guerra,

oppure di iscrivere i figli alla Hitlerjugend, la gioventù

hitleriana a cui i giovani dovevano obbligatoriamente appartenere,

oppure ancora iscriversi al sindacato di Stato.

Questo insieme di gesti, espressione di un ordine simbolico

del tutto contrario a quello nazista, e il proselitismo con

cui i testimoni, tentando di diffondere il loro culto, finivano

per incitare gli altri a commetterli, non potevano essere tollerati

nello Stato nazista. Vercelli evidenzia come la persecuzione

nazista dei testimoni possa essere suddivisa in tre fasi. In

un primo tempo, il culto dei testimoni fu bandito a livello

regionale e centrale (1933-34), e molti testimoni subirono aggressioni,

pene detentive, confische di proprietà, licenziamenti

dal lavoro. In un secondo momento, il nazismo, di fronte alla

protervia della Confessione che a dispetto di tutti i divieti

era riuscita a mantenere una struttura coesa e riusciva ancora

a fare azione di proselitismo, aumentò la repressione

negli anni 1935-37, nel “tentativo di distruggere fisicamente

il movimento” (p. 105). Il terzo periodo fu quello dell’internamento

nei campi di concentramento, dove trovarono la morte circa il

60 % degli internati appartenenti alla Confessione.

Neppure i campi di concentramento, i “laboratori”

in cui, osservava Hannah Arendt, lo Stato totalitario sperimentò

la sua capacità di “dominio assoluto sull’uomo”,

riuscirono tuttavia a spezzare la volontà dei testimoni,

che perlopiù rifiutarono, come avevano fatto precedentemente,

di ripudiare la propria fede e tradire i compagni, dimostrando

con ciò come sia possibile, sia pure pagando un prezzo

altissimo, resistere anche al più tirannico dei poteri.

Pertanto, come scrive Vercelli, quella dei testimoni di Geova,

“pur non trattandosi di una trama cospirativa, poiché

non aveva come obiettivo il sovvertimento dei poteri ma il mantenimento

dei rapporti tra correligionari, essa, per le modalità

in cui si svolse e per l’oggetto che la motivava –

testimoniare la possibilità di esistenza di un mondo

diverso da quello nazista – si inscrive nella costellazione

delle diverse forme di resistenza civile” (pp. 173-74).

Francesco Berti

Francesco Berti

Quella volta a Giffoni

con Theo Anghelopulos

Agosto 1992. Ventiduesimo Festival del Cinema dei Ragazzi di

Giffoni Valle Piana. Nonostante la calura viene giù giove

pluvio e tutti gli appuntamenti in programma vengono spostati

dagli spazi all’aperto al cinema Valle (nel piccolo centro

salernitano non era sorta ancora la cittadella del cinema).

E qui che mi avvicino timidamente al regista Theo Anghelopulos

e gli chiedo se può rilasciarmi un’intervista.

Tra un perfetto francese e un italiano zoppicante mi fa capire

che si può. E seduta stante ci appartiamo in un angolo

del bar del Valle per iniziare la conversazione. Allora scrivevo

di cinema già da qualche anno, e di registi, attori,

cinematografari ne avevo conosciuti pure abbastanza, ma con

Anghelopulos fu una delle prime volte che avvertii il contagio

diretto con l’anima, l’occhio di un cinema politicizzato

(ed antagonista) dei grandi circuiti che mette lo spettatore

in rapporto critico con quello che vede. Senza andare a rileggermi

l’intervista, di poche sue parole ho ancora un ricordo

lucidissimo. Con un mezzo sorriso beffardo mi confida Anghelopulos

che per lui la stragrande maggioranza degli americani made in

Usa sono degli imbecilli nel senso più pieno della parola

e il cinema degli Studios viene prodotto per un pubblico che

passivamente e sistematicamente deve immolarsi all’altare

del sollazzo. In un altro frammento dell’intervista spende

belle parole per il poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra

con cui ha girato, forse, i film più belli della sua

carriera. “Un fratello per me è Tonino, un vero

poeta solo con lui potevo fare dei film in cui la storia si

cementa così delicatamente con l’epica e la lirica”…

|

|

Theo

Anghelopulos |

Theo Anghelopulos, il più grande regista greco, è

morto a 76 anni lo scorso 24 gennaio investito da una moto in

una località dell’Attica, ad ovest del Pireo, mentre

stava ultimando le riprese del suo ultimo lungometraggio con

protagonista Toni Servillo. Da “Ricostruzione di un delitto”

del 1970 a “La polvere del tempo” di tre anni fa,

il regista ateniese ci ha lasciato in eredità non molti

film (appena quattordici quelli completati), ma uno più

bello e intenso dell’altro, eppure se si consultano i

saggi (e sono diversi) sui cento film più belli della

storia del cinema di tutti i tempi non si trova un solo volume

che cita un suo lavoro. Vi si può trovare in classifica

“Cabaret” di Bob Fosse o “Un tranquillo week-end

di paura” di John Boorman ma non si segnala “La

recita” (1974), un capolavoro in assoluto di quattro ore

(con degli straniamenti di natura brechtiana), oppure l’esistenziale

e metaforico “Alessandro il grande” (1980) o “

Lo sguardo di Ulisse (1991), affresco di altissima tensione

stilistica che vide, durante le prime riprese, la morte del

protagonista Gian Maria Volonté sostituito poi da Harvey

Keitel. Hanno scritto di Anghelopulos: regista isolato, intransigente,

rigorosamente artista, “lo sguardo del cinema europeo”.

E ciò è tutto vero, ma va ricordato perché,

insieme all’ungherese Miklos Jancsò, è stato

il maestro, il grande manipolatore (se così si può

definire) del “plan-séquence” (piano sequenza),

cioè della tecnica del montaggio interno durante le riprese

che sfrutta i movimenti di macchina giovandosi della profondità

di campo e della molteplicità di piani entro una singola

inquadratura…

Ritornando alla conversazione al Giffoni Film Festival salutandoci

mi domanda su quale quotidiano sarebbe uscita l’intervista.

Ribatto non su un quotidiano ma sul numero prossimo dello storico

settimanale anarchico Umanità Nova (all’epoca

redazione collegiale Spezzano Albanese). Chioserà il

regista greco: “Ho sempre avuto in grande considerazione

gli anarchici e la loro storia, spesso dolorosa e mal compresa”.

Mimmo Mastrangelo

Mimmo Mastrangelo

Trasmettere Trasmettere

vita ed entusiasmo

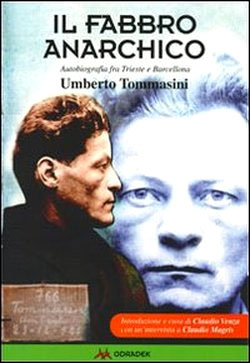

Ritorna sugli scaffali delle librerie, dopo 27 anni, un piccolo

capolavoro di letteratura “proletaria”, le splendide

memorie autobiografiche che un vecchio anarchico, per il quale

qualunque definizione sarebbe riduttiva, trasmise ai due allora

giovani compagni triestini Claudio Venza e Clara Germani, attraverso

un lungo e paziente lavoro di registrazione orale (Umberto Tommasini,

Il fabbro anarchico. Autobiografia fra Trieste e Barcellona,

Odradek, Roma 2011, pagg. 233, euro 18,00).

Nell’ormai lontano 1972, infatti, Umberto Tommasini (1896-1980)

aderente da sempre al movimento anarchico e al gruppo Germinal

di Trieste, stimolato dai due freschi militanti del suo storico

gruppo (fondamentale nel lavoro di storia orale il rapporto

di totale fiducia fra intervistato e intervistatore), decise

che fosse venuto il momento di trasmettere e consegnare alla

storia la narrazione dei suoi ricordi e delle sue straordinarie

esperienze. Non si trattava da parte sua di una sorta di compiaciuto

orgoglio ma della convinzione che la memoria delle sue lotte,

dei suoi sogni, delle sue testimonianze sulla storia novecentesca

non dovesse andare perduta, ma potesse essere insegnamento e

stimolo per le nuove generazioni (1). E

non solo per le generazioni di anarchici ma, più in generale,

per chiunque ritenga che lottare per una trasformazione in senso

libertario della società possa e debba essere un dovere

morale gratificante e piacevole.

Leggendo queste bellissime pagine, si capisce l’importanza

che questo lavoro si sia concretizzato, consentendo così,

anche a chi non ha avuto occasione di conoscere Umberto, di

partecipare con tanta immediatezza alla sua straordinaria esperienza

di vita. E dobbiamo esserne grati non solo a Venza, che seppe

dare organicità alla frammentata ricostruzione di Tommasini

ma anche, e non di meno, a Clara Germani, che si sobbarcò,

come ricorda tuttora Claudio, la gran parte del lavoro materiale

di trascrizione dalle cassette e di battitura. Per i più

giovani, per i quali le tecnologie di ultimissima generazione

rappresentano la normalità dell’uso quotidiano,

va segnalato come battere centinaia e centinaia di pagine trascritte

da un Phonola su una mitica Lettera 22 fosse ben più

faticoso che non lavorare su un agile programma di scrittura

(2).

Va poi detto che il lavoro sulle fonti orali, se da un lato

non poggia su una documentazione ufficiale, è altrettanto

utile perché permette di portare a conoscenza particolari

altrimenti sconosciuti, sfuggiti magari anche alle occhiute

attenzioni poliziesche o alle ricostruzioni accademiche. Inoltre,

fornendo la griglia interpretativa dell’intervistato,

tale lavoro apre a uno sguardo differente su quanto viene trasmesso.

Se poi, come in questo caso, la registrazione orale viene scrupolosamente

confrontata con le carte d’archivio conservate nel Casellario

Politico Centrale dell’Archivio di Stato, diventa perfino

possibile sfrondare di prima mano le tante inesattezze, se non

addirittura falsità, che tali carte, redatte da informatori

interessati e prezzolati, vorrebbero tramandare. Specularmente,

non va dimenticato che a volte nell’intervistato scattano,

per alcuni episodi, meccanismi di autocensura (e Venza ne ricorda

non pochi soprattutto riferiti a certi periodi della clandestinità

di Tommasini), e in questo caso il confronto con le carte di

polizia aiuta a ricostruire anche ciò su cui si potrebbe

essere reticenti. La lunga introduzione del curatore, un vero

e proprio saggio biografico, permette poi di contestualizzare

meglio il percorso cronologico di Tommasini, dato che nella

trasmissione delle sue memorie, al “fabbro anarchico”

capita di operare alcuni salti temporali dovuti alla necessaria

vivacità del racconto (3).

|

|

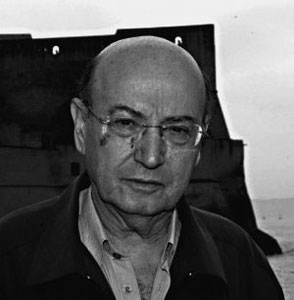

Trieste

1947- da sinistra: Umberto Tommasini

(Trieste 1896 - Vivaro,

Pordenone 1980)

militante anarchico fondatore del giornale

Germinal, Nicola Di Domenico, Guglielmo Shefer.

(Foto centro studi libertari/archivio GP.) |

Questa nuova edizione – originariamente pubblicata nel

vivace dialetto triestino e oggi tradotta in lingua (4)

– si presenta arricchita da una bella intervista fatta

da Claudio Venza, professore di Storia della Spagna Contemporanea

all’Università di Trieste, al collega Claudio Magris,

intellettuale fra le più aperte personalità della

cultura italiana, che già aveva recensito la prima edizione

per Il Corriere della sera nel 1984, e prima sul quotidiano

locale Il Pinolo, parlandone come di “uno dei libri più

vivi degli ultimi anni”. E in effetti la vivacità

del racconto, che forse nella traslitterazione in lingua ha

perso un po’ del suo smalto, è uno dei tratti più

caratteristici di quest’opera. Una vivacità, del

resto, che non meraviglia affatto, perché chi ha conosciuto

Tommasini restava semplicemente incantato dalla sua capacità

di trasmettere vita ed entusiasmo in ogni sua parola. Vita ed

entusiasmo che, a onor del vero, erano caratteristica comune

degli anarchici della sua generazione, gente che, nonostante

le dolorose sconfitte e le tante persecuzioni subite, ha continuato

a esprimere il proprio impegno sociale con la stessa freschezza

degli anni giovanili.

In effetti la vita di Umberto Tommasini è un romanzo.

Un romanzo che attraversa tutta la storia del Novecento e nel

quale egli non è il distaccato osservatore ma il vivo

protagonista di un periodo storico che ha visto affiancarsi

momenti di altissima e tragica drammaticità a fasi di

lotta rivoluzionaria gloriose ed entusiasmanti. Un romanzo che

mostra, nel suo procedere negli avvenimenti, la capacità

di affrontare senza tentennamenti anche i momenti più

difficili e contraddittori. E questo perché in Tommasini,

come in tanti altri anarchici, convivevano, rafforzandosi reciprocamente,

due aspetti imprescindibili della militanza: la tensione sociale

e la dimensione etica. La tensione sociale che rendeva automaticamente

chiaro dove stessero il torto e la ragione nei processi di emancipazione

dallo sfruttamento e affrancamento dall’autorità,

la dimensione etica che non faceva mai venire meno quella umana

“tenerezza” rivoluzionaria, che funzionò

da fondamentale antidoto al prevalere della “ragion di

stato” e della realpolitik.

E difatti, leggendo questo avvincente affresco storico e passando

in rassegna i momenti topici del secolo passato, la prima guerra

mondiale, il biennio rosso, l’avvento del fascismo, il

regime, l’esilio, l’antifascismo operativo, la guerra

di Spagna, la seconda guerra mondiale, la lotta al nazifascismo,

la ricostruzione, la ripresa del movimento, troviamo che la

costante presenza di questo fabbro anarchico è fatta

sia di immutabile volontà rivoluzionaria, sia della consapevolezza

di dover conservare, sempre e comunque, l’umanità

del libertario. Ne è un esempio il costante rifiuto di

Tommasini di stringere la mano al famoso Carlos, quel Vittorio

Vidali che interpretò come pochi altri, in Spagna e altrove,

lo spirito del più genuino stalinismo e che, in nome

di quella “ragion di Stato” di cui si diceva, contribuì,

tra le tante sue malefatte, a “neutralizzare” molti

degli elementi più combattivi della rivoluzione libertaria

in Spagna (5).

Tommasini non manca inoltre di rimarcare i momenti contraddittori

che talvolta segnarono le vicende di cui narra, ma a tratti

a questa sua sincerità, che può apparire venata

di ingenuità, fa da controaltare una sorta di reticenza,

volta a coprire fatti e persone che gli furono vicine. Del resto

alcuni degli episodi in cui fu coinvolto, soprattutto durante

il periodo dell’esilio e della lotta clandestina contro

il fascismo, furono talmente complessi e inevitabilmente condizionati

da fattori esterni, derivanti dal dover agire nella clandestinità,

che spiegano il suo atteggiamento. Ancora, nei primi anni ‘70,

e mutate completamente le condizioni sociali, restava sedimentata

in lui una sensibilità particolarmente attenta a salvaguardare

una memoria della quale non si sentiva unico depositario.

Ciò che ci viene trasmesso, dalla lettura di questa avvincente

autobiografia raccontata, non è solo l’avventuroso

resoconto di una esperienza esemplare, ma è anche una

lezione di vita, di una vita nella quale la coerenza tra i fini

cercati e i mezzi da utilizzare è sempre stata alla base

di tutto. Chiarendo ancora una volta che quello che si vorrebbe

il peccato capitale degli anarchici, la mancanza di una mentalità

“realista”, è invece la loro forza, quella

che consente di continuare a restare fedeli, senza indecisioni,

alle proprie convinzioni. Del resto un uomo che a settanta anni

suonati mette in fuga, da solo, un gruppo di giovani neofascisti

determinati a distruggere la sede del Germinal, è lì

a dimostrarlo!

Massimo Ortalli

Massimo Ortalli

Note

- Come ha ricordato Claudio Venza in una recente presentazione

del libro a Bologna, molti anarchici hanno preferito non parlare

vuoi per modestia, vuoi per non rivelare troppo su argomenti

e fatti delicati.

- Claudio Venza, Vivere da anarchici: l’autobiografia

di Umberto Tommasini in I Giorni Cantati, n. 4 del 1983:

“Si è trattato di un lungo lavoro, anzi lunghissimo.

Dalle 16 ore circa di conversazione-intervista a questo militante

anarchico sono scaturite quasi 500 cartelle per un totale

di più di 800.000 battute”.

- Claudio Venza, cit. “Si era chiesto all’intervistato

di seguire nel racconto della sua esperienza un ordine cronologico,

che è stato sostanzialmente mantenuto con l’eccezione

di alcuni fatti con una forte analogia tematica”.

- Claudio Venza, cit. “La sola trascrizione letterale

ha occupato un anno di lavoro in quanto bisognava rispettare

le regole ortografiche, spesso incerte, del dialetto triestino.

Infatti Umberto Tommasini parlava normalmente un tipo di dialetto

‘slavazà’, cioè reso simile all’italiano

da un ‘lavaggio’ di molti termini di uso locale

con la lingua nazionale”.

- Vittorio Vidali, uno degli elementi di spicco del Comintern

nel periodo compreso fra le due guerre, fu non solo uno degli

artefici della criminale repressione degli anarchici e dei

militanti del Poum in Spagna, ma fu anche sospettato (molto

probabilmente a ragione) di aver contribuito ad organizzare

l’assassinio di Trotsky in Messico.

|