Fascismo/

Un secolo fa, la nascita

Negli ultimi tempi, non solo per il successo del romanzo “M”

di Antonio Scurati, si è tornati insistentemente a parlare

del periodo dell'ascesa del fascismo. Sull'onda del centenario

del 1919 (anno di fondazione dei Fasci di combattimento) anche

Mimmo Franzinelli, noto e apprezzato storico del fascismo e

dell'Italia repubblicana, è tornato in libreria con il

consueto rigore storiografico che contraddistingue le sue ricerche.

Fascismo anno zero. 1919: la nascita dei Fasci italiani di

combattimento (Mondadori, Milano 2019, pp. 289, € 22,00)

indaga proprio i primi passi del movimento mussoliniano, ancora

incerti, ondeggianti, perfino contraddittori e non privi di

cadute, purtroppo mai rovinose.

Mentre

i socialisti continuavano a predicare l'arrivo della Rivoluzione

come se fosse stata una necessità della storia, da attendere

a braccia aperte senza bisogno di prepararla, il 23 marzo 1919

in piazza San Sepolcro a Milano nascono i Fasci di combattimento,

diretti eredi dell'interventismo rivoluzionario, che nella formula

dell'”antipartito” mescolano una tensione sovvertitrice

delle istituzioni liberali al più urlato patriottismo

e a un feroce antisocialismo. Si tratta di un movimento di tipo

nuovo che fa della violenza il suo punto d'appoggio strutturale

e che, con gli incendi, le bastonature e le uccisioni andrà

togliendo nel corso dei mesi e degli anni successivi ogni spazio

di agibilità politica agli avversari. Mentre

i socialisti continuavano a predicare l'arrivo della Rivoluzione

come se fosse stata una necessità della storia, da attendere

a braccia aperte senza bisogno di prepararla, il 23 marzo 1919

in piazza San Sepolcro a Milano nascono i Fasci di combattimento,

diretti eredi dell'interventismo rivoluzionario, che nella formula

dell'”antipartito” mescolano una tensione sovvertitrice

delle istituzioni liberali al più urlato patriottismo

e a un feroce antisocialismo. Si tratta di un movimento di tipo

nuovo che fa della violenza il suo punto d'appoggio strutturale

e che, con gli incendi, le bastonature e le uccisioni andrà

togliendo nel corso dei mesi e degli anni successivi ogni spazio

di agibilità politica agli avversari.

L'adunata milanese è un evento chiave, troppo spesso

“sottovalutato o banalizzato dagli antifascisti”

(p. 6), ma che sul momento ha ben scarsa risonanza, snobbato

da stampa e opinione pubblica. I presenti sono appena duecento,

ben poco rispetto alle aspettative, e la riunione si scioglie

per stanchezza dell'uditorio dopo una sequela di interventi

irrilevanti. Ma Mussolini non si perde d'animo. È un

buon giornalista, energico, salace, provocatorio, dotato di

un bieco pragmatismo che gli consente di evitare, come diceva

Angelo Tasca, “i tranelli mortali della coerenza”

e di tenere insieme le contraddizioni interne a un confusionismo

rivoluzionario pronto a qualunque deriva. Al suo fianco futuristi

e arditi, con le loro intemperanze sempre più chiassose

per le strade di Milano contro tutti i “nemici della patria”.

È questo il clima del diciannovismo, che nonostante

la propaganda contro i “pescicani” arricchiti non

spaventa affatto la borghesia. Anzi, nella difficoltosa navigazione

nelle acque del dopoguerra la “stella polare” di

Mussolini resta l'antisocialismo, tradotto nel ripudio della

lotta di classe per guardare alla collaborazione produttivista

tra proletari e padroni, nell'interesse dell'economia nazionale.

Per questo, Franzinelli lo rimarca con decisione e ricchezza

di dettagli, i Fasci sono fin da subito ben sovvenzionati da

industriali e commercianti milanesi, i cui denari risultano

indispensabili alla sopravvivenza del movimento: “le sovvenzioni

ripagano il supporto fornito alla borghesia sul fronte della

guerra di classe” (p. 26).

Il numero di sezioni fasciste effettivamente attive nel 1919

rimane limitato, la loro esistenza è tormentata. La battaglia

elettorale di novembre condotta in solitaria nella lista Thévenot

(dal nome della bomba a mano in uso agli arditi) è una

disfatta clamorosa. L'odiato PSI è il primo partito in

Italia, mentre la lista fascista si presenta solo a Milano e

si attesta su un umiliante 0,08% dei voti. Se Mussolini prende

9.000 preferenze, Filippo Turati lo surclassa di oltre venti

volte, con 190.000 voti. Un corteo socialista sfila sotto casa

di Mussolini portando una bara col suo fantoccio.

Ma Mussolini, ancora una volta, invece di leccarsi le ferite

attacca e rilancia la guerra del fascismo contro il “nemico

interno”; se giocare la carta del sovversivismo patriottico

non ha dato buoni frutti, meglio rinsaldare i rapporti con i

capitani d'industria e guardare decisamente a destra, anche

se vuol dire perdere per strada qualche sansepolcrista di orientamento

rivoluzionario. Una svolta a destra che in realtà, come

sottolinea Franzinelli, non fa che inverare “dei presupposti

d'ordine presenti fin dalla fondazione dei Fasci di combattimento”

(p. 163) e che si concretizza nello squadrismo fascista, ovvero

in un'offensiva militare che insanguina il Paese e annichilisce

la forza numerica delle masse socialiste.

Poi, per circa un decennio, il rivoluzionarismo sansepolcrista

viene relegato nell'ombra: lo impone il rafforzamento dell'alleanza

con monarchia, Chiesa e industriali. Ma una volta consolidata

la dittatura e schiacciati gli oppositori è tempo di

edificare il proprio mito delle origini. In particolare nel

1929, decimo anniversario di fondazione, prende avvio la consacrazione

dell'epopea nata in piazza San Sepolcro, con la trasfigurazione

di quell'adunata in atto fondante dell'Italia littoria.

Franzinelli dedica particolare attenzione alla costruzione di

questo mito, che il regime ha più volte riscritto a seconda

delle convenienze del momento: eliminando dall'elenco della

prima leva fascista nomi divenuti col tempo scomodi (il repubblicano

Pietro Nenni, il filosofo Giuseppe Rensi, il sindacalista rivoluzionario

Alceste De Ambris, il maestro Artuto Toscanini, il giurista

Silvio Trentin, solo per fare qualche esempio) e aggiungendo

i favoriti (Leandro Arpinati, Arnaldo Mussolini e molti altri).

Fino a che, nel 1932, “attraverso complesse strategie

d'inserimenti e cancellazioni” (p. 165) viene stilato

un elenco di 147 nominativi (ulteriori aggiunte si avranno negli

anni successivi) a cui è concesso il “brevetto

sansepolcrista”. La seconda parte del volume contiene

circa 200 dettagliate schede biografiche di sansepolcristi e

presunti, ancorché certificati, tali, compilate utilizzando

anche documentazione tratta dalle schede personali inedite conservate

presso l'Archivio centrale dello Stato.

Insomma, “Fascismo anno zero” è un buon libro,

utile a comprendere meglio il 1919 e gli uomini – meno

presenti sulla scena pubblica, invece, le donne – che

hanno attraversato “una pagina di storia complessa, contraddittoria

e ambigua, diversa da come ci è stata raccontata, affollata

di attori destinati a rivestire nuove parti nel dramma italiano”

(p. 6).

Luigi Balsamini

Anarchici marchigiani/

Un romanzo di fede, speranza e anarchia

“Era il 1897: Lupo nasceva alle soglie del secolo nuovo,

nell'anno in cui Errico Malatesta veniva braccato ad Ancona

mentre scriveva sulle pagine di L'Agitazione”. È

questo il registro di Un giorno verrà, romanzo

di Giulia Caminito (Bompiani, Milano 2019, pp. 239, € 16,00)

uscito lo scorso febbraio e che sarebbe bello incontrasse molti

lettori.

Una

storia intensa, di fratellanza e d'anarchia, un racconto di

Storia e microstoria mirabilmente congiunte, tra realismo crudo

a tratti magico e memoria commovente. Giulia Caminito s'è

fatta guidare dall'idea di voler scrivere “un libro sugli

anarchici marchigiani, un libro su Nicola Ugolini e su quelli

che come lui ci avevano creduto, superando i pregiudizi dell'anarchia

bombarola, dei violenti e insensati gesti, dei briganti e dei

semina guai”, come l'autrice scrive nella nota finale. Una

storia intensa, di fratellanza e d'anarchia, un racconto di

Storia e microstoria mirabilmente congiunte, tra realismo crudo

a tratti magico e memoria commovente. Giulia Caminito s'è

fatta guidare dall'idea di voler scrivere “un libro sugli

anarchici marchigiani, un libro su Nicola Ugolini e su quelli

che come lui ci avevano creduto, superando i pregiudizi dell'anarchia

bombarola, dei violenti e insensati gesti, dei briganti e dei

semina guai”, come l'autrice scrive nella nota finale.

Un romanzo storico, dove il bisnonno anarchico dell'autrice

rivive nel vecchio Giuseppe Ceresa – cospiratore mazziniano

e anarchico con Malatesta nel Matese – ma anche nel giovane

Lupo suo nipote, forte e irruente, che prende coscienza della

sua condizione e si fa agitatore contadino, tra i mezzadri di

Serra de' Conti e dei colli del Misa e dell'Esino – “vendemmiatori,

armati di falcinella, che dovevano dividere grappoli e trecce,

decidere se c'erano acini troppo belli per venir calpestati

che andavano messi da parte per la tavola dei padroni”

– e poi infiammato rivoluzionario nella Settimana Rossa

ad Ancona; ma pure in Nicola, “bambino di mollica”,

che supera ancestrali debolezze e intime disperazioni dentro

le atrocità della guerra in cui, poco più che

ragazzo, viene catapultato. Nel libro c'è la Storia descritta

attraverso storie, racconti, narrazioni, che ricreano memoria

e la recuperano a una conoscenza che, se lasciata alla sola

storiografia, rischierebbe seriamente di perdersi.

“Nicola era il bambino delle ombre e come ombra sarebbe

voluto sparire. [...] Lupo era animale notturno, era segno di

maledizione, ti avrebbe seguito in sogno, con te sarebbe sceso

sottoterra.” Lupo e Nicola vivono in simbiosi, in una

solidarietà fraterna che li fa essere una vita sola,

“non si erano tolti l'abitudine, nonostante tutto, di

dormire nello stesso letto come da bambini, anche se Lupo forse

bambino non era mai stato e ora si sentiva grande abbastanza

da fare la rivoluzione. [...] Loro vivevano in un mondo di gente

che lavorava, e chi lavora sa di doversi fare male, con una

falce, con un vecchio ferro, cadendo da un fienile, schiacciato

da un carro, battuto da uno zoccolo, trascinato troppo al largo

da un peschereccio, bruciato da una pala del pane bollente,

piegato tra incudine e martello, il loro era un corpo che doveva

ferirsi. Di ciò bisognava farsene una ragione, restare

attenti, vigili con gli strumenti e con le persone, con le bestie

e le tempeste, ma pensarsi forti abbastanza da non venire soffiati

via.”

Il linguaggio di Caminito è scorrevolissimo, originale

e coinvolgente, quasi un narrato in presa diretta che, leggendo,

ti pare ascoltare dalla viva voce dei protagonisti nel mentre

gli eventi svolgono il loro corso. “La prima volta che

Gaspare gli aveva parlato d'anarchia erano seduti a mangiare

dell'uva davanti alla vigna dei Garelli. Dopo aver sputato un

paio di semi, aveva raccontato: Ho sentito uno ad Ancona, diceva

delle cose che mi sono piaciute. Diceva che non dobbiamo votare

anche se adesso potremmo, che sperare nel governo è come

aspettare che la luna cada sul mare, diceva che non dovrebbero

esistere differenze, non dovrebbero esserci ingiustizie, non

dovremmo lavorare per altri ma solo per noi stessi, non dovrebbero

starci padroni o proprietari, non dovrebbero esistere chiese

o preti, né leggi né obblighi né divieti,

se non quelli per stare bene, da decidere per convivere, per

collaborare, essere tutti uguali, e che sta a noi lottare.”

Benvenuto allora questo bel libro, dolcissimo e duro, epico

e popolare, che narra storie vere intrecciate ad altre verosimili,

preziosissimo soprattutto in quest'era di postmemoria,

in cui è forse proprio attraverso il racconto che si

possono trasmettere al meglio le esperienze degli eventi storici.

“Lupo non era mai stato bravo a parlare, preferiva ascoltare

e decidere, e quando Malatesta parlava lui ascoltava, le sue

parole erano medicina, erano soccorso, le sue parole davano

ordine ai suoi pensieri, alle sue rabbie, alle incomprensioni”.

A Villa Rossa, dopo il comizio di Malatesta e la polizia che

sbarra i cancelli per non farli manifestare per le vie di Ancona,

Lupo e gli altri alzano i pugni e le voci e provano a sfondare

i cordoni, perché “era giusto non andare in guerra,

era giusto che loro avessero la paga che gli spettava, era giusto

poter mandare Nicola a scuola, era giusto che Gaspare avesse

la metà di quello che coltivava, era giusto non crepare

mentre rubavi una mela, era giusto che le terre tolte ai preti

venissero date a loro, a chi ci viveva, a chi le lavorava, a

chi le amava, poi la polizia iniziò a sparare. Lupo si

voltò a un grido e vide Nello cadere. Avrebbe letto sui

giornali e sui manifesti il nome di Nello Budini, il giorno

dopo e molti giorni a venire”.

Il racconto si fa anche qui modalità del pensiero, e

la narrazione storica non è solo resoconto e sintesi

di indagini, ma anche strumento della stessa ricerca. “Lupo

ci aveva davvero creduto, dopo i fatti di Villa Rossa, che potesse

scoppiare la Rivoluzione, per una settimana Ancona era stata

loro, le bandiere nere e rosse erano state appese sui campanili

delle chiese e i pali della luce, dalla Romagna arrivavano notizie

di vittoria, il Re era stato messo in fuga, dicevano, tutta

l'Italia si è ribellata, stanno proclamando la Repubblica,

la gente cantava la Marsigliese nelle strade, i ferrovieri avevano

scioperato compatti, Malatesta aveva organizzato posti di blocco

in tutta la città, avevano saccheggiato granai e requisito

armi, avevano fatto capire che avrebbero potuto prenderla a

calci questa loro Italia bigotta, borghese, piccola.”

E ancora, per descrivere il dramma di un passaggio cruciale,

ecco un incontro tra due vecchi amici che di lì a poco

si sarebbero riscoperti irriducibili avversari: “Hai scordato

l'abisso, aveva detto l'uomo alto e il vento si era spostato

su Piazza del Duomo. L'abisso morale e politico che ci divide

da chi vuole dominare. Abbiamo dei doveri verso i giovani, quelli

che abbiamo trascinato nell'antimilitarismo e oggi non possiamo

ributtare in pasto al nemico. [...] L'uomo basso si era messo

a inveire, gonfiando le vene del collo, con le mani aveva disegnato

cerchi in aria parlando di vacuità dell'internazionalismo

[...]. Così Armando Borghi aveva detto addio a Benito

Mussolini.”

E poi c'è lei, “la Moretta” suor Clara, Abbadessa

sudanese del monastero di Serra che tutti aiuta, e che i serrani

difendono perfino con una storica sassaiola contro le

carrozze del Vescovo, quando vuole portargliela via. È

lei che evoca la speranza di giustizia del titolo: “un

giorno verrà”, lei che pure intende “il giudizio

di Dio”, rivolta al prete che ha abusato di una giovane

del paese. “Voi mi fate paura, Sorella, disse Lupo prima

che lei scomparisse. E come mai? Chiese suor Clara fermandosi

sulla soglia. Perché credete davvero nelle menzogne che

dite, spiegò Lupo. Non è forse quello che fai

anche tu? Credere in qualcosa che per gli altri è menzogna?

Domandò la suora. Lupo fece per rispondere ma poi rimase

in silenzio”. Forse, allora, è una fede pulita

declinata in atti solidali che può accomunare, una coscienza

dell'universalità del senso di giustizia, quella stessa

per cui “la Marca era il suo luogo, l'angolo di mondo

per cui lottare e da difendere, ma l'anarchia era l'umanità,

non voleva campanilismi, non voleva confini e nazioni, si stendeva

come mare e toccava ogni costa, superava alte barriere e creava

ponti sopra il corso dei fiumi più burrascosi.”

Massimo Lanzavecchia

Contro l'istituzione (scolastica)/

La normalità della dissociazione

Mettere in discussione il principio dell'unicità e omogeneità

dell'io come indice di sanità ed equilibrio mentale,

e di contro mostrare la normalità e i vantaggi dell'esistenza

di identità multiple, è il fine di un volumetto

che raccoglie gli scritti di tre studiosi francesi, Patrick

Boumard, George Lapassade e Michel Lobrot e che ha per titolo

Il mito dell'Identità. Apologia della dissociazione

(Sensibili alle foglie, Roma 2018, pp. 136, € 14,00).

A

lungo ritenuta sintomo patologico, addirittura di tipo schizofrenico,

la dissociazione psicologica viene ricondotta, dai tre autori,

ad un momento del tutto normale e ordinario della vita di ogni

individuo, portato spesso ad assumere vesti e azioni di un immaginario

altro da sé: la sua dissociazione è un'evasione,

una fuga, una fantasticheria creativa e fantasiosa, utile per

rompere, sfuggire, aggirare le norme e le rigide regole dei

ruoli, imposti dalla società e dalle istituzioni e dai

poteri che le reggono e le modellano, dettando le condotte e

i convincimenti che devono essere di tutti. A

lungo ritenuta sintomo patologico, addirittura di tipo schizofrenico,

la dissociazione psicologica viene ricondotta, dai tre autori,

ad un momento del tutto normale e ordinario della vita di ogni

individuo, portato spesso ad assumere vesti e azioni di un immaginario

altro da sé: la sua dissociazione è un'evasione,

una fuga, una fantasticheria creativa e fantasiosa, utile per

rompere, sfuggire, aggirare le norme e le rigide regole dei

ruoli, imposti dalla società e dalle istituzioni e dai

poteri che le reggono e le modellano, dettando le condotte e

i convincimenti che devono essere di tutti.

Dissociato è, per esempio, l'alunno 'svogliato' - come

ampiamente documenta e spiega Boumard nel primo degli scritti

del volume - che fa baccano, che si distrae, magari perché

non assimila e riproduce il modus operandi dell'alunno

che l'Istituzione scolastica vorrebbe che fosse: obbediente,

nella costrizione della classe e diligente, nel rispetto dei

ritmi e dei contenuti di un insegnamento che non lascia spazio

al bambino, al ragazzino o all'adolescente che frequenta la

scuola, d'essere libero di inseguire i suoi sogni e desideri

e di inventarsi personaggi altri da sé e mondi altri

dal proprio. E della dissociazione a scuola, parla a lungo Boumard,

poiché quella scolastica è un'Istituzione che

più di altre è visibile e riconoscibile da tutti,

e nella quale il livello della dissociazione psicologica degli

allievi di ogni ordine e grado, prende sempre più corpo

in un insieme variegato di forme (dal semplice e diffuso chiacchiericcio

alle più ostinate forme di vero e proprio rifiuto dello

studio, come nel caso classico dell'allievo 'scaldabanco'),

segnalando la grave crisi dei metodi attuali di insegnamento

e il fallimento delle pedagogie 'storiche' e dei metodi che

a queste ancora continuano ad ispirarsi.

La normalità della dissociazione - negata e combattuta

a scuola come devianza e patologia invece d'essere vista come

reazione di rifiuto e resistenza - viene rafforzata, nel secondo

contributo del libro, da Lapassade che ben segnala come questa

sia da tempi immemorabili presente nelle più diverse

culture e tradizioni umane. E Lapassade, in particolare, esamina

e spiega i meccanismi e le funzioni della dissociazione nelle

pratiche sciamaniche, delle quali ha parlato nei suoi noti libri

Carlos Castaneda; e Lobrot chiude gli scritti del libro con

un intervento che approfondisce il discorso sulla trance

sciamanica allargandolo a tutte le forme di Modificazione degli

Stati di Coscienza, attraverso rituali magico-religiosi, sedute

meditative e assunzione di droghe psichedeliche.

Nel complesso dei diversi studi di Bourmand, Lapassade e Lobrot,

la pratica e la manifestazione della dissociazione non viene

più negativizzata e stigmatizzata come turba psichica

ma viene compresa come risorsa attivata per sopravvivere in

ambienti e situazioni ostili e opprimenti e legittimata come

affermazione della libera espressione di sé nella multiforme

varietà dei piani e dei modi in cui l'identità

di ciascuno può fluttuare: creativa e diversa, contro

e oltre la vincolatività della Norma, omogenea e unica.

Silvestro Livolsi

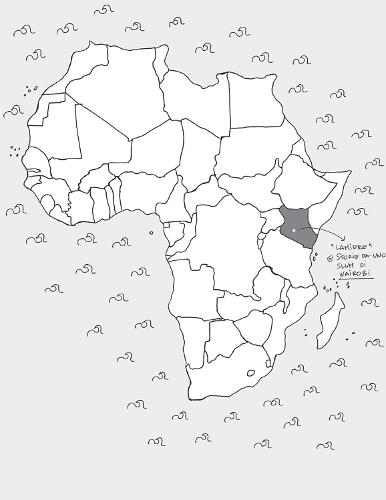

Nairobi, Kenia/

Lo slum disegnato e raccontato

Dieci

giorni in uno “slum” di Nairobi degli scrittori

e sceneggiatori Danilo Deninotti, Giorgio Fontana e del disegnatore

e fumettista Lucio Ruvidotti, che raccontano (Lamiere –

storia di uno slum di Nairobi, Feltrinelli 2019, Milano

2018, pgg. 144, € 16,00) la loro esperienza personale in

visita alla baraccopoli “Deep Sea”, accompagnando

una missione di medici di una piccola onlus italiana Rainbow

for Africa e accolti dal frate Ettore Marangi. I tre raccontano

la loro esperienza in prima persona con uno stile della narrazione

molto semplice e scorrevole e un utilizzo del colore incredibilmente

affascinante. Dieci

giorni in uno “slum” di Nairobi degli scrittori

e sceneggiatori Danilo Deninotti, Giorgio Fontana e del disegnatore

e fumettista Lucio Ruvidotti, che raccontano (Lamiere –

storia di uno slum di Nairobi, Feltrinelli 2019, Milano

2018, pgg. 144, € 16,00) la loro esperienza personale in

visita alla baraccopoli “Deep Sea”, accompagnando

una missione di medici di una piccola onlus italiana Rainbow

for Africa e accolti dal frate Ettore Marangi. I tre raccontano

la loro esperienza in prima persona con uno stile della narrazione

molto semplice e scorrevole e un utilizzo del colore incredibilmente

affascinante.

Che cos'è uno slum? Mai sentito nominare prima? Pensi

che in Kenya ci siano solo savane sconfinate con leoni che rincorrono

gazzelle? Queste pagine riflettono esattamente la sensazione

d'ignoranza per chi questo qualcosa non lo conosce, e sicuramente

forniscono un primo sguardo critico su un altro tipo di realtà.

Sia l'uso del colore sia lo stile del disegno sono capaci di

trasportarti direttamente in una metropoli come Nairobi, al

centro del continente africano, alternando colori forti e soleggiati

di umanità e speranza, a contrasti emozionali che riflettono

il sentimento di chi racconta, a tonalità di grigi e

marroni tipici delle strade fangose mano a mano che ci si addentra

nello slum, mostrando la ruvidità del contesto senza

scadere nello scioccante iperrealismo delle immagini.

Proprio per questo adoro i reportage disegnati, perché

possono raccontare dandoti il tempo di addentrarti nel contesto,

di ascoltare, di riflettere e soprattutto di stimolare a saperne

di più invece che scioccarti e cambiare pagina. Un interessante

reportage a fumetti mixato con un diario di viaggio, che si

legge velocemente, intervallato da schede grafiche chiare e

sintetiche che danno un po' di numeri e aiutano a mettere in

luce alcuni punti critici introducendo il contesto sociopolitico

del Kenya.

Il testo lancia non poche riflessioni su giustizia sociale,

legalità, circolarità della povertà (difficile

uscire da uno slum, la maggior parte delle volte ci si resta

“inchiodati”, “schiavi della povertà”),

uguaglianza di genere, abitare globale, sostenibilità

degli interventi delle onlus e delle organizzazioni non governative

che agiscono in questi contesti; alle volte si cade nel cliché,

ma non sempre, o forse può sembrare così per chi

in contesti simili ci lavora. I tre in viaggio danno bagliori

di luce alle storie delle persone che incontrano, molto brevi

ma intense, e le riflessioni a volte partono da li, ma forse

troppo spesso la lettura del contesto parte dai protagonisti

occidentali con anche un pizzico di spirito “missionario”.

Ad ogni modo la realtà è inevitabilmente più

complicata e complessa di quanto si possa pensare di capire

in meno di due settimane di viaggio, e per questo è da

apprezzare la conclusione ”una storia come questa ha

senso solo se è il primo passo”.

Questa lettura può darci un primo piccolo spunto di

riflessione sul ritrovarsi chiusi, quasi schiavi, a vivere in

uno dei quartieri più sovraffollati di Nairobi, uno slum

appunto, sulla sopravvivenza di una popolazione sommersa, sulle

resistenze e la volontà dell'uomo ma soprattutto della

donna, sul “non ci sono poteri buoni”. Ci può

aprire alla curiosità d'interrogarsi sull'immensa diversità

e complessità africana e invogliare a documentarsi, leggere

e provare ad avere più elementi per costruire il proprio

pensiero, magari anche ad andarci oppure parlarne con qualche

keniota che vive in Italia.

Valeria De Paoli

Mary Gauthier/

Il blues o lo zip-a-dee-doo-dah?

“Ci sono solo due tipi di musica: il blues e lo zip-a-dee-doo-dah”.

Così c'è scritto su un quadro che campeggia in

casa di Mary Gauthier. Ogni vero artista oggi, soprattutto oggi,

è chiamato ad una scelta di campo: l'impegno o l'evasione.

Mary Gauthier è una cantautrice statunitense, una vera

artista, e ha scelto l'impegno. Rifles and Rosary Beads

(Fucili e grani di rosario, Etichetta Thirty Tigers /

Appaloosa, distribuito in Italia in edizione con traduzione

a fronte da IRD, International Records Distribution), il suo

ultimo album, è costituito da undici delle tante canzoni

che la Gauthier ha scritto con soldati americani reduci da vari

conflitti, soprattutto Iraq e Afghanistan, nell'arco di quattro

anni. Assistiti da psicologi, soldati e soldatesse hanno affrontato,

attraverso le canzoni, un percorso di restituzione e di confronto

con il trauma della guerra. Mary ha saputo ascoltare e farsi

carico di questo dolore e sono nate canzoni che guariscono,

canzoni-medicine.

Non vi racconto per sentito dire, ma perché sono stato

testimone e ho partecipato alla realizzazione di questo progetto:

da tanti anni collaboro con Mary Gauthier in concerto, la accompagno

con il mio violino e altri strumenti.

|

| Londra, Auditorium King's Place, 10 maggio 2018

foto di Debora Locci |

Da subito lei mi parlò di questo progetto, da subito

cominciammo a suonare queste canzoni dal vivo, mano a mano che

venivano scritte. Ho conosciuto questi uomini e donne: tanti

di loro, giovanissimi, potrebbero essere miei figli. Le canzoni

di Rifles and Rosary Beads aggiornano la canzone contro

la guerra: non più inneggiare o implorare la pace, ma

mostrare i disastri della guerra nel cuore, nella mente e nel

corpo di queste persone. È terribilmente più efficace.

È una preghiera per la pace che mostra l'orrore della

guerra dall'interno. È anche e forse soprattutto un album

di denuncia che dice l'indicibile su ciò che avviene

nell'esercito americano: ad esempio una canzone è stata

scritta con una donna che racconta che il suo nemico non è

stato l'Iraq, ma gli uomini con cui era in missione che, con

sistematica spietatezza, hanno abusato di lei.

Lavorare a questo album ci ha spinti a rivedere i nostri stereotipi.

Pensavo, onestamente, che un soldato, capace di montare un'arma

in pochi secondi, avesse ben poco da condividere con me che

non ho fatto il servizio militare e non ho mai maneggiato un'arma.

Invece questi uomini e donne mi hanno insegnato la pace.

Paradossale insegnamento da parte di un soldato. Dovremmo già

saperlo, in realtà: già Ungaretti dovrebbe avere

insegnato a noi italiani che non sono certo i soldati ad amare

la guerra. Interessante, poi, scoprire che tante sono le ragioni

che spingono un ragazzo a fare il soldato, in America. Innanzitutto

le ragioni sono di carattere economico: spesso è l'unico

modo per chi appartiene ad una classe sociale disagiata per

accedere ad una istruzione superiore.

|

| Londra, Auditorium King's Place, 10 maggio 2018 -

Da sinistra: Michele Gazich e Mary Gauthier

foto di Debora Locci |

Quattro anni per scrivere queste canzoni; quattro giorni per

registrarle, nel 2017 a Nashville, poi è cominciato il

tour, che è durato più di un anno: dal gennaio

2018 al marzo 2019 più di duecento concerti in USA e

in Europa; nell'ottobre 2018 abbiamo toccato anche l'Italia.

Sapevamo di avere una missione, nel portare in giro queste canzoni-medicine

spirituali, scritte per ricordare che dietro l'odio da qualche

parte l'amore sopravvive. Queste canzoni possono cambiare la

vita: certamente hanno cambiato la mia.

L'album era ed è così necessario che è

stato ascoltato e premiato in giro per il mondo, ha ricevuto

addirittura una inaspettatissima nomination ai Grammy

Award 2019, dimostrandoci che se il messaggio è chiaro

e forte riesce a infilarsi anche in una qualche crepa dei centri

commerciali. Anche se il regime / i regimi degli stati del nostro

devastato occidente non vogliono nulla di tutto ciò,

ogni tanto qualcosa riesce a trapelare anche per radio o ciò

che resta di esse, a disturbare la musica di regime (che è

oggi sempre e solo evasione), a disturbare, almeno per un attimo,

gli importanti flussi monetari.

Quest'album è stato fondamentale per me anche nello specifico:

ho identificato un metodo di lavoro che mi sono trovato tra

le mani e ho poi utilizzato per la costruzione delle canzoni

del mio album Temuto come grido, atteso come canto (recensione

di Alessio Lega su “A” 431, febbraio 2019).

Mi spiego: Mary Gauthier ha scritto con un soldato o soldatessa

ogni canzone: ogni canzone dà una prospettiva diversa

sulla guerra, ognuna veicola una storia, ognuna parla di uno

specifico essere umano. Ognuna delle mie canzoni fa la stessa

cosa, dialogando con i pazienti ebrei deportati nel 1944 dal

manicomio di San Servolo (Venezia), attraverso le informazioni

che ho trovato nelle loro cartelle cliniche: ogni canzone una

storia, ogni canzone un incontro.

Michele Gazich

Nota: La massima scritta sul quadro a olio in casa di Mary Gauthier è di Townes Van Zandt (1944-1997), che è uno dei più significativi e introspettivi cantautori americani del Novecento. Per chi non lo conoscesse, giunga qui un mio caloroso invito all'ascolto anche delle sue canzoni.

Il caso Restelli/

Una brutta pagina per gli anarchici italiani

Partiamo dall'epilogo, tragico.

Tardo pomeriggio del 5 settembre 1933. Al confine italiano con

la Svizzera, in località Albero di Sella a 900 metri

s.l.m., i finanzieri di servizio allertano due militi della

Confinaria in pattugliamento. Rumori sospetti provenienti dalla

boscaglia fanno supporre la presenza di malintenzionati in procinto

di espatriare illegalmente. E infatti, poco dopo, “...la

Camicia Nera Antonio Marchesini grida il Chi va là

fermi o sparo!, poi tira tre colpi di moschetto in aria.

All'improvviso un uomo esce da un cespuglio tra la prima e la

seconda curva della strada militare e si mette a correre in

direzione del primo milite: non più di trenta metri li

separano. Altri due uomini dalla strada militare si infilano

nel bosco, a valle. L'uomo uscito allo scoperto continua a correre

in discesa, verso il milite [...] Il milite prende la mira ed

apre il fuoco, uccidendolo. Poi rivolge l'arma verso gli altri

due, che stanno fuggendo a valle. Spara loro alle spalle, colpendone

uno; l'altro salta un piccolo burrone e riesce a dileguarsi...”

(p. 91). Le vittime sono due anarchici: Mario Avellini e Carlo

Restelli detto Cialli (Charlie). La ricostruzione ufficiale

di questo fatto, evidentemente lacunosa (con il comportamento

fin troppo formale dei militi, con la strana sequenza) presenta

“troppe zone d'ombra, che potrebbero far pensare ad un

agguato o ad un'esecuzione in piena regola” (p. 92).

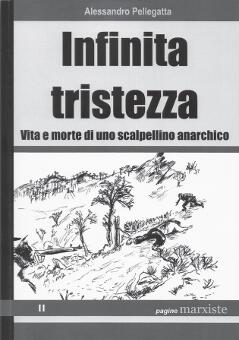

L'autore

di queste pagine, Alessandro Pellegatta (Infinita tristezza.

Vita e morte di uno scalpellino anarchico, Zingonia - Bg

2018, pagine marxiste, pp. 120, € 8,00) è un recidivo

e competente narratore di avvincenti storie proletarie otto-novecentesche.

Il tema trattato è il tradimento, ovvero il sospetto

ingiusto e infondato di tradimento. Il titolo del libro (che

riecheggia un vecchio successo del musicista franco-spagnolo

Manu Chao) potrebbe apparire, di per sé, poco attraente.

Eppure raffigura, con efficacia purtroppo, lo stato d'animo

e l'amarezza che pervadono il lettore una volta giunto all'ultima

riga. Scritto con sentimento e partecipazione, basato su un

uso rigoroso delle fonti, il saggio racconta la movimentata

vita di Restelli Cialli, proprio uno dei “fucilati”

in quell'episodio oscuro del 1933. L'autore

di queste pagine, Alessandro Pellegatta (Infinita tristezza.

Vita e morte di uno scalpellino anarchico, Zingonia - Bg

2018, pagine marxiste, pp. 120, € 8,00) è un recidivo

e competente narratore di avvincenti storie proletarie otto-novecentesche.

Il tema trattato è il tradimento, ovvero il sospetto

ingiusto e infondato di tradimento. Il titolo del libro (che

riecheggia un vecchio successo del musicista franco-spagnolo

Manu Chao) potrebbe apparire, di per sé, poco attraente.

Eppure raffigura, con efficacia purtroppo, lo stato d'animo

e l'amarezza che pervadono il lettore una volta giunto all'ultima

riga. Scritto con sentimento e partecipazione, basato su un

uso rigoroso delle fonti, il saggio racconta la movimentata

vita di Restelli Cialli, proprio uno dei “fucilati”

in quell'episodio oscuro del 1933.

Scalpellino anarchico, nato nel 1880 negli Stati Uniti da una

famiglia di emigrati dalla provincia di Varese. Si forma politicamente

negli ambienti “galleanisti” del Vermont dove la

comunità italiana è divisa in fazioni contrapposte,

causa anche la contemporanea presenza in loco di due leader

importanti, il socialista Giacinto Menotti Serrati e, appunto,

l'anarchico Luigi Galleani. Colpito da provvedimento di espulsione,

Restelli rientra in Italia nel 1906, partecipa all'esperienza

coinvolgente della Scuola Moderna di Clivio. È in contatto

con gli esponenti più conosciuti del movimento (fra cui

Luigi Bertoni, Ugo Fedeli). Per varie vicissitudini personali

si trova anche a scontare due anni di carcere a seguito di una

condanna per furto. È richiamato alle armi in concomitanza

della guerra europea ma decide, dopo pochi mesi, di disertare

riparando in Svizzera. Qui, insieme ad altri connazionali ed

esuli anarchici è coinvolto – ma poi prosciolto

– nell'affaire delle bombe di Zurigo (accusato cioè

di attentati a seguito del ritrovamento di esplosivi lungo la

linea ferroviaria). Dopo l'amnistia del 1919 si stabilisce a

Milano dove, insieme ad altri due compagni, Antonio Pietropaolo

e Eugenio Macchi, impianta un'officina.

È attivo militante e frequenta il vivace ambiente anarchico

cittadino dove – come ha ben analizzato Antonio Senta

– “un individualismo filosofico, letterario ed esistenziale

va di pari passo con uno strettamente operaio” (p. 53).

Dopo il gravissimo episodio del teatro Diana del marzo 1921

è denunciato per correità nella strage, ossia

per aver “ospitato” nel suo luogo di lavoro le riunioni

preparatorie degli attentatori. Assolto in istruttoria, è

qui che incomincia il suo vero calvario, insieme alla sua vita

ancora più grama. Eh sì, perché “Come

sempre avviene, – scriverà di lui il «Risveglio

anarchico» (21 ottobre 1933) – per il fatto che

si era miracolosamente salvato, certuni propalarono dei sospetti

su di lui, contro i quali insorgemmo vigorosamente” (pp.

94-95).

Dopo le bombe del Diana l'esperienza della Scuola di Clivio

si avvia alla chiusura; mentre rimane in piedi una difficile

attività di soccorso ai perseguitati dal fascismo, di

supporto logistico agli espatri clandestini. Cialli Restelli

è intanto fatto oggetto di gravissime e non provate calunnie,

accusato da uno dei suoi ex-compagni, Eugenio Macchi comproprietario

dell'officina, di essere una spia della polizia. Le accuse sono

pubblicate nel foglio newyorkese «L'Adunata dei Refrattari»

e riprese dalla stampa comunista. Ancora vent'anni dopo la “fucilazione”

continuerà, nei ranghi del movimento, il chiacchiericcio

inconsulto a danno del povero Restelli, replicato in modo acritico

e, soprattutto, senza alcun supporto documentario.

Il lavoro di ricerca di Pellegatta, svolto con grande acribia

e onestà intellettuale, ci richiama – fermo restando

che, in storiografia come nel diritto, la responsabilità

resta personale (e che non tutti gli anarchici si occupano di

storia, mentre non tutti gli storici dell'anarchismo sono anarchici)

– ad un'importante riflessione collettiva. Scrive in proposito

l'autore nelle sue considerazioni finali: “Quell'umanesimo

che gli anarchici rivendicano nella storica polemica contro

noi marxisti freddi, autoritari, accentratori, è stato

negato ad uno dei più umili militanti proletari del loro

movimento, per di più ammazzato dai fascisti” (p.

107).

Giorgio Sacchetti

|