Arditi del Popolo/

Ma la storiografia “ufficiale” ha cercato di cancellarli

Nel secondo dopoguerra i partiti, fattisi imprenditori politici

della memoria, avevano di fatto prestabilito metodi e “luoghi”

deputati alla ricerca contemporaneistica, avevano a lungo e

con protervia presidiato le scienze storiche, quasi paventassero

imminenti invasioni di alieni. Così l'opposizione armata

al primo fascismo in Italia era stata, e per troppo tempo, una

pagina volutamente dimenticata in quanto non conforme, episodio

rimosso della storia internazionalista e proletaria, vittima

del revisionismo storiografico sia di destra che di sinistra.

Un

bel tomo, ricco, assai documentato e dall'editing raffinato,

ricapitola ora questa storia epica che, ormai, è il caso

di sottolinearlo, non può più considerarsi come

“dimenticata”. Persino nelle pagine austere dell'Enciclopedia

Treccani – ha annotato con malcelata ironia il prefatore

di questo volume – si possono ora leggere (alla voce Ardito)

informazioni corrette sugli Arditi del Popolo. Un

bel tomo, ricco, assai documentato e dall'editing raffinato,

ricapitola ora questa storia epica che, ormai, è il caso

di sottolinearlo, non può più considerarsi come

“dimenticata”. Persino nelle pagine austere dell'Enciclopedia

Treccani – ha annotato con malcelata ironia il prefatore

di questo volume – si possono ora leggere (alla voce Ardito)

informazioni corrette sugli Arditi del Popolo.

Questa nuova edizione (la prima è del 2002) dello studio

di Luigi Balsamini (Gli Arditi del Popolo. Dalla guerra alla

difesa proletaria contro il fascismo (1917-1922), prefazione

di Marco Rossi, Casalvelino Scalo, Galzerano editore, 2018,

pp. 448, € 20,00) non solo aggiornata e ampliata ma “completamente

ripensata e riscritta, nella forma e nei contenuti” (p.

11), ci fornisce l'esatta misura di un intenso e plurale percorso

storiografico venuto a maturazione in questi ultimi due decenni.

Periodo nel quale si è focalizzata, con sempre maggiore

insistenza, l'attenzione degli storici sugli esiti di breve

e lunga durata del primo conflitto mondiale quale “atto

di nascita della guerra civile europea”. È lo sviluppo

conseguente delle antiche suggestioni di Ernst Nolte e di Eric

Hobsbawm, ma in specifico poi anche di quelle di Ferdinando

Cordova su arditi e legionari dannunziani (che risalgono addirittura

al 1969).

Il volume, corredato da un'importante e sostanziosa appendice

documentaria, oltre che da una suggestiva e significativa rassegna

fotografica, è articolato in undici densi capitoli: Introduzione;

L'arditismo di guerra; Lo “spirito ardito” sul fronte

interno; dai Fasci di combattimento al partito dell'ordine;

Nascita e sviluppo degli Arditi del Popolo; La parabola dell'arditismo

popolare; Il Partito comunista e l'inquadramento militare; Gli

Arditi rossi di Vittorio Ambrosini; Gli Arditi del popolo e

l'antifascismo anarchico; Nessuna pacificazione; Sulle ultime

barricate, estate 1922.

Se all'epoca della sua prima edizione questa monografia di Balsamini,

così come gli scritti di Marco Rossi e Eros Francescangeli,

dovevano considerarsi studi pionieristici e controcorrente,

esemplare esito euristico del superamento nei fatti di certe

impostazioni ideologiche ancora in auge nella sinistra storiografica,

oggi il volume s'inserisce a pieno titolo in una rinnovata feconda

stagione di ricerche. La rimozione ed espulsione di fatto del

fenomeno dell'arditismo popolare dalle vicende complessive del

movimento operaio e dall'antifascismo non era stata, evidentemente,

solo il frutto di meschini calcoli o magari di gretti pregiudizi,

ma la semplice diretta conseguenza dell'applicazione di un “metodo”

aprioristico, inaccettabile in sede storica. La “rottura

del monopolio statale della violenza” (Claudio Pavone)

messa in scena con il protagonismo adrenalinico di chi aveva

vissuto la trincea, elemento determinante per i successivi sviluppi

socio-politici; ed il concetto stesso di “guerra civile”,

applicato al primo dopoguerra già nel ponderoso saggio

di Fabio Fabbri (Utet 2009) sulle origini del fascismo, sono

concetti base e chiavi interpretative che qui troviamo ben utilizzati.

È un metodo questo che dovremmo sempre applicare.

Non bisogna aver paura di fare i conti con la Storia, e in particolare

con quella disturbante e “scomoda” all'apparenza,

dove cioè più si insinuano le contraddizioni.

In tal senso appare palese, nella vicenda degli Arditi del Popolo,

una sorta di militarismo antimilitarista, per così dire,

degli anarchici. Anarchici che furono fondamentale componente

di questo movimento. Contrastare le squadre di Mussolini, fin

da subito e manu militari, erano gli intenti generosi

ereditati, certo in forma spuria, dal cameratismo di trincea.

Nell'arditismo popolare si era in parte ricomposta la frattura

della guerra con la convergenza strategica nelle formazioni

militarizzate sia di ex interventisti divenuti anti-mussoliniani,

sia di antimilitaristi libertari e anarchici.

Sul piano di un'analisi di lungo periodo, pur tenendo in debita

considerazione la componente tradizionale e antica del sovversivismo

popolare, rimarrebbe – ad avviso del recensore –

da ricollocare opportunamente il pur breve eterogeneo fenomeno

nell'alveo tumultuoso di una dimensione tutta “italiana”

della storia europea. Un filone politico ideale, culturale della

“Sinistra” nel nostro paese, a partire dal Risorgimento

ha mantenuto una sua precisa riconoscibile identità su

alcuni fondamentali assi di pensiero. Laicismo, insurrezionalismo,

pluralismo, volontarismo, autonomia del movimento operaio, federalismo...:

è la cifra dei principi su cui si attesteranno poi scambio

e confronto fra libertari e azionisti-repubblicani, fra libertari

e liberalsocialisti. Questo particolare lascito post-risorgimentale

manterrà tracce ideali in significative esperienze novecentesche:

nelle trincee del 1915-1918, nell'arditismo popolare antifascista

come nella guerra di Spagna; finanche nella elaborazione “revisionista”

di Camillo Berneri per quanto concerne la strategia anarchica

novecentesca nelle alleanze per la lotta antifascista.

Giorgio Sacchetti

Noam Chomsky/

Il suo pensiero (anche) anarchico

«Il patrimonio delle idee anarchiche e delle grandiose

lotte di chi ha cercato di liberarsi dall'oppressione e dal

dominio, deve essere custodito e tesaurizzato, non come mezzo

per congelare il pensiero in un nuovo paradigma, bensì

come base da cui partire per comprendere la realtà sociale

e lavorare indefessamente per modificarla. Non vi è ragione

di credere che si sia giunti alla fine della Storia e che le

attuali strutture autoritarie e di dominio siano incise nella

pietra. Sarebbe d'altra parte un grave errore sottovalutare

le forze sociali che lotteranno per conservare il potere e il

privilegio», così scrive Noam Chomsky nella prefazione

al suo libro ultimamente pubblicato: Anarchia, idee per l'umanità

liberata (Ponte alle Grazie, Firenze 2018, pp. 390, €

18,50).

Mentre

Barry Pateman, sempre nella prefazione, sottolinea: «Lo

scopo di questo volume è presentare alcune idee e riflessioni

di Noam Chomsky sull'anarchismo, che è di solito ritratto

da media come autorevole anarchico/libertario/comunista/anarcosindacalista

(scegliete a vostro piacimento). In realtà, è

lui stesso a collocarsi in questo orizzonte politico. Abbiamo

selezionato una serie di saggi con l'intento di far conoscere

e apprezzare ai lettori non soltanto il contributo di Chomsky

al pensiero anarchico ma anche l'importanza dell'anarchismo

oggi, come strumento per interpretare e cambiare il mondo. Questo

volume raccoglie alcune conferenze e interviste mai pubblicate

che, insieme ad altri scritti ormai noti, confermano e approfondiscono

la visione di Chomsky su ciò che potrebbe essere l'anarchismo». Mentre

Barry Pateman, sempre nella prefazione, sottolinea: «Lo

scopo di questo volume è presentare alcune idee e riflessioni

di Noam Chomsky sull'anarchismo, che è di solito ritratto

da media come autorevole anarchico/libertario/comunista/anarcosindacalista

(scegliete a vostro piacimento). In realtà, è

lui stesso a collocarsi in questo orizzonte politico. Abbiamo

selezionato una serie di saggi con l'intento di far conoscere

e apprezzare ai lettori non soltanto il contributo di Chomsky

al pensiero anarchico ma anche l'importanza dell'anarchismo

oggi, come strumento per interpretare e cambiare il mondo. Questo

volume raccoglie alcune conferenze e interviste mai pubblicate

che, insieme ad altri scritti ormai noti, confermano e approfondiscono

la visione di Chomsky su ciò che potrebbe essere l'anarchismo».

E dal capitolo settimo «Anarchia, marxismo e speranza

per il futuro» riprendo alcuni passaggi interessanti.

«Noam, da sempre sei un difensore del pensiero anarchico.

Molti conoscono la tua introduzione del 1970 al libro di Daniel

Guerin, L'anarchisme. Ma anche di recente, ad esempio

nel film documentario La fabbrica del consenso, hai colto

l'occasione per rimarcare la potenzialità dell'anarchia

e del pensiero anarchico. Cosa ti attrae dell'anarchismo?

Ero attratto dall'anarchismo già da ragazzo, da quando

cominciai a riflettere sul mondo da una prospettiva meno angusta.

In seguito, non avrei trovato valide ragioni per cambiare idea.

Penso che l'unica cosa sensata sia identificare e contrapporsi

alle strutture autoritarie, gerarchiche e di dominio in ogni

campo della vita: a meno che non si trovi una giustificazione

per la loro esistenza, esse vanno considerate illegittime e

dunque smantellate per estendere la sfera della libertà

umana. Ciò vale per il potere politico, per la proprietà

e la sua gestione, ma interessa anche i rapporti fra uomini

e donne, fra genitori e figli, la responsabilità riguardo

al destino delle prossime generazioni (che, a mio giudizio,

dovrebbe essere l'imperativo categorico del movimento ambientalista)

e così via. Ovviamente ciò significa sfidare le

gigantesche istituzioni della coercizione e del controllo: lo

Stato, le tirannie provate che dirigono irresponsabilmente gran

parte dell'economia nazionale e internazionale, eccetera. Ma

non solo.

Ho sempre pensato che l'essenza dell'anarchismo sia l'idea che

qualsiasi autorità che non riesce a farsi carico dell'onere

della prova vada abolita. A volte è possibile.»

E, a conclusione, l'indice di questo volume: 1. Obiettività

e cultura liberale, 2. Linguaggio e libertà, 3. Note

sull'anarchismo, 4. L'importanza dell'anarco-sindacalismo, 5.

Prefazione ad Antologija anarhizma, 6. Contenere la minaccia

della democrazia, 7. Anarchia, marxismo e speranza per il futuro,

8. Obiettivi e visioni, 9 L'anarchismo, gli intellettuali e

lo Stato, 10 Intervista con Barry Pateman, 11 Intervista con

Ziga Vodonik.

Luciano Lanza

Donne contro/

Nella Resistenza (e non solo)

La lunga lotta delle donne svolta a Roma, come in Italia, nell'800

e nel corso del secolo scorso per l'autonomia e l'emancipazione,

per i diritti e la propria libertà, ha trasformato in

modo determinante la società patriarcale italiana, sotto

l'aspetto antropologico, sociale e politico. Sebbene oggi la

specificità di genere si sia imposta in diversi tipi

di normative esistenti, da quelli relativi alla rappresentanza

politica a quelli concernenti la tutela della salute e le pari

opportunità, soltanto per citarne alcuni, tuttavia non

si può affermare che la violenza sulle donne nel nostro

Paese sia un ricordo di altri tempi.

A

ricordarci quanto ancora la violenza contro le donne sia presente

nella società italiana, radicata con fitte radici, è

la cronaca quotidiana delle aggressioni e dei femminicidi, nonché

i dati forniti dal Telefono Rosa che, in un libro appena uscito,

relativo alla sua attività trentennale, indica che in

tale periodo ha assistito 700.000 donne. A

ricordarci quanto ancora la violenza contro le donne sia presente

nella società italiana, radicata con fitte radici, è

la cronaca quotidiana delle aggressioni e dei femminicidi, nonché

i dati forniti dal Telefono Rosa che, in un libro appena uscito,

relativo alla sua attività trentennale, indica che in

tale periodo ha assistito 700.000 donne.

Pasquale Grella, in sintonia con la percezione di questa realtà,

con il suo libro Sovversive ad honorem (L'Incisiva Edizioni,

Roma 2018, € 10,00, pp. 104), ci ricorda quanto sia importante

conservare e accrescere ciò che, a Roma, le donne (anarchiche

e non) hanno conquistato nello scorso secolo. Questo libro cita

donne di assai rilevante statura come Anna Kulisciof, Maria

Montessori, Eleonora Fonseca Pimental, Cristina Trivulzio di

Belgiojoso, Luigia Minguzzi, Giuditta Tavani e dà voce

a donne perlopiù sconosciute, che hanno contribuito a

creare la base della democrazia.

Grella, con sensibilità partecipe, ci descrive anche

gli enormi sacrifici affrontati dalle donne che si opposero

alla violenza dello squadrismo e allo strapotere fascista e

che, dopo l'8 settembre del '43, lottarono nella Resistenza.

A questo proposito l'autore riporta fatti di inumana ferocia

che videro le donne pagare le proprie idee di libertà

con torture fisiche e morali e con la morte.

L'autore descrive come, nel secondo dopoguerra, i due partiti

egemoni intesero riportare le donne resistenti nelle mura di

casa e come ciò avvenne con contrasti tra queste e i

dirigenti comunisti.

Dal libro emerge soprattutto una profonda differenza tra l'attività

intrapresa prima e durante il fascismo. Fin dai primi del '900,

quest'attività fu aperta e diffusa, intrapresa dalle

donne anarchiche in gruppi “di genere” e in gruppi

“misti” contro la povertà, la miseria, le

abitazioni malsane, la mortalità infantile il militarismo;

attività che, durante il fascismo, divenne limitata e

spiata in ogni modo dal regime totalitario, sottoposta al ricatto

di vedersi togliere i figli per eccessiva opposizione sociale

e politica.

La sopraddetta attività svolta fino all'avvento del fascismo

è contestualizzata nella storia sociale e politica della

città di Roma, quando l'orientamento democratico del

sindaco Nathan nella gestione della edificazione di case popolari

e nello sviluppo dei servizi pubblici della città, venne

sopraffatto dagli interessi dei grandi proprietari terrieri.

Il periodo giolittiano vede il movimento anarchico romano ben

radicato in città e nella campagna romana, partito tra

gli altri partiti. Grella ricorda la lotta del movimento per

un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, come

ad esempio per l'utilizzo del chinino contro la malaria e per

la salute nelle campagne malsane. La lotta si riallacciava alla

propaganda e all'azione costruttrice di Errico Malatesta: Grella

scrive che “gli anarchici, sotto le direttive di Bakunin

e dei primi internazionalisti, muovono i loro primi passi proprio

verso questa direzione che ha come parola d'ordine la scolarizzazione

di massa, la creazione delle stazioni sanitarie in tutti i rioni,

e nelle sezioni di campagna, avviando una durissima battaglia

contro il caporalato. Si muovono con il fine di far riconoscere

ai maestri anche il ruolo di registrazione delle nascite. Su

tutti il documento Fra i contadini, scritto da Errico

Malatesta, il più diffuso documento politico anarchico

che spinge la partecipazione nelle scuole di campagna, nella

costituzione di biblioteche popolari e di rione, nei centri

sanitari pubblici”.

Nel libro vengono tracciati alcuni profili di donne anarchiche

nate o abitanti a Roma, fra i quali quello di Annamaria Pietroni

che “nel 1965 entra a far parte della nuova redazione

di Umanità Nova raccogliendo attorno a sé

un nuovo e agguerrito gruppo di giovani anarchici con i quali

guiderà la controinformazione militante all'indomani

della strage di Stato del dicembre del 1969”.

La Bibliografia e un racconto molto commovente sulla memoria

di una Roma sparita, concludono un grande libro.

Il libro, oltre a essere un'esperienza di conoscenza di fatti,

idee e generose militanze – condensati in un testo rigoroso,

sintetico e completo – è anche un'esperienza emotiva.

A rappresentare il valore e il messaggio del libro, basta il

commiato dell'autore: “Forse questo è il segreto

della memoria, le parole e i sogni che rimangono dentro le persone

che ascoltano, e se è così allora mi sento sicuro

perché non sono solo.”

Enrico Calandri

Psichiatria e infanzia/

Contro la medicalizzazione della libertà

Se

si può dire che il tipo di malattia/disagio siano sempre

stati specchio della società in cui si sviluppano, possiamo

anche dire che il disagio e le malattie dei nostri giorni sono

conseguenti alla paura. Paura di perdere il controllo, ansia

di non farcela, stress per riuscire a mantenere il ritmo della

corsa. E la cosa peggiore di tutto è che questo sta coinvolgendo

fasce di età sempre più giovani, entrando in ambienti

come la scuola il cui scopo dovrebbe essere lontano mille miglia

da qualsiasi ansia di prestazione o competitività. Ma

quando a bambini di una dozzina d'anni viene dato un “cartellino

da timbrare” – lo chiamano badge (distintivo)

in inglese – che va usato all'ingresso di scuola, così

da sapere sempre chi c'è e chi non c'è ed evitare

di perdere tempo con l'appello, il segnale è pessimo,

indica qualcosa che velocemente sta trasformando la scuola pubblica

in un luogo di addestramento piuttosto che di educazione, un

posto dove essere bambini non si può. Se

si può dire che il tipo di malattia/disagio siano sempre

stati specchio della società in cui si sviluppano, possiamo

anche dire che il disagio e le malattie dei nostri giorni sono

conseguenti alla paura. Paura di perdere il controllo, ansia

di non farcela, stress per riuscire a mantenere il ritmo della

corsa. E la cosa peggiore di tutto è che questo sta coinvolgendo

fasce di età sempre più giovani, entrando in ambienti

come la scuola il cui scopo dovrebbe essere lontano mille miglia

da qualsiasi ansia di prestazione o competitività. Ma

quando a bambini di una dozzina d'anni viene dato un “cartellino

da timbrare” – lo chiamano badge (distintivo)

in inglese – che va usato all'ingresso di scuola, così

da sapere sempre chi c'è e chi non c'è ed evitare

di perdere tempo con l'appello, il segnale è pessimo,

indica qualcosa che velocemente sta trasformando la scuola pubblica

in un luogo di addestramento piuttosto che di educazione, un

posto dove essere bambini non si può.

Divieto d'infanzia. Psichiatria, controllo, profitto,

a cura di Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu (Pisa 2018, pp. 94,

€ 10,00) e ristampato nel 2018 da quelli della casa editrice

BFS, è un libro uscito in prima edizione dieci anni fa,

creando un certo allarme, in quanto denunciava come sofferenze

psicologiche causate da problematiche sociali venissero “risolte”

prescrivendo farmaci in grado di controllare i sintomi. Oggi

che l'assunzione di psicofarmaci, regolarmente prescritti, è

in continuo aumento da parte di tutta la popolazione mondiale,

si è resa necessaria una ristampa che aggiornasse soprattutto

sulle diagnosi riguardanti infanzia e adolescenza.

Siamo parte di una società che offre precarietà

in cambio di efficienza e concorrenzialità, che costantemente

crea senso di inadeguatezza, dove gli eventi naturali che segnano

le tappe cruciali nell'esistenza di un individuo – quei

periodi della vita in cui è necessario prendersi tutto

il tempo che serve, aiutarsi reciprocamente, essere attenti

– vengono medicalizzati come se niente fosse, così

che gravidanza, nascita, pubertà, andro/menopausa, sono

trattati alla stregua di malattie dove chi paga lo scotto maggiore

sono soprattutto le donne e i bambini ai quali non vengono più

lasciati spazi e tempi liberi per organizzarsi autonomamente

nel gioco, per i quali tutto è già predisposto

in modo tale che fantasia, creatività e anche, perché

no, della sana noia, non esistano più.

Per quelli che meno si adattano e manifestano insofferenza,

si può sempre fare una diagnosi medica che prescriva

qualche farmaco tranquillizzante.

Ovviamente gli americani in queste cose ci sanno fare e sono

sempre all'avanguardia, ma noi andiamo a ruota cercando di non

essere da meno. Quindi il disagio comportamentale invece

di essere valutato come un campanello d'allarme, la dichiarazione

di qualcosa che non funziona all'interno della relazione adulto-bambino,

viene incasellato come difetto/malattia, il genitore (o l'adulto

facente funzione educativa) è deresponsabilizzato, non

deve mettere in discussione se stesso e può delegare

“il problema” a un esperto che lo affronterà

dal punto di vista della salute mentale.

Tutti gli atteggiamenti infantili e/o adolescenziali non riconducibili

dentro una norma (ogni cultura ha le sue norme, i modi di fare

“giusti” nei luoghi appropriati) vengono così

contenuti chimicamente e il potenziale di libertà che,

attraverso fantasie, desideri, aspirazioni e anche comportamenti

trasgressivi, dovrebbe portare al formarsi di un'idea personale

dell'esistenza, viene eliminato risolvendo tutti i problemi.

Se poi si pensa che è considerato problema anche la timidezza,

possiamo farci un'idea di quanto possano essere arbitrarie tutte

le “spiegazioni scientifiche” volte a giustificare

la prescrizione massiva di psicofarmaci. Non vi sono dubbi,

quello in atto sembra proprio il tentativo di attuare un controllo

sociale preventivo, affinché il comportamento infantile

si adegui alla “normalità”. Che si abituino,

da subito!

«Ma se la normalità viene sempre più racchiusa

in un concetto di produttività, le “anormalità”

si moltiplicheranno e si cureranno con un sicuro vantaggio per

le multinazionali del farmaco e per chi è delegato ad

agire sul controllo e per il profitto (...) quando poi il termine

“diversità” può essere sostituito

da “inferiorità”, si concretizza una discriminazione;

non a caso tra gli utenti psichiatrici sono in aumento le persone

che vivono in un paese a loro straniero.»

È un libretto agile e chiaro, poco più di 90 pagine

che forniscono importanti riflessioni su infanzia, educazione,

malattia mentale e psichiatria, allarmanti dati su come funziona

la diagnosi, e conseguente terapia, per quello che è

stato chiamato disturbo da deficit attentivo sia negli

Stati uniti che in Italia. Possiamo leggere anche il questionario

che viene somministrato per formulare una diagnosi, l'aggiornamento

al 2013 del più diffuso manuale diagnostico e così

via a comporre un testo che tutt*, non solo genitori, insegnanti

o educatori, dovrebbero leggere.

Un invito rivolto a tutta la comunità adulta, affinché

prenda coscienza della situazione in corso, si informi e divenga

consapevole del dovere che abbiamo di difendere le nuove generazioni

perché fantasia, creatività e libertà di

scelta continuino a essere le loro caratteristiche peculiari.

Silvia Papi

Franco Serantini/

Perché ringraziare Corrado Stajano

È appena arrivata sugli scaffali delle librerie la nuova

edizione, in una bella veste grafica, de Il Sovversivo

di Corrado Stajano (Il Saggiatore, Milano 2019, pp. 207, €

21,00), accompagnata da una nuova introduzione dello stesso

autore e arricchita da una collezione di disegni inediti dell'artista

Costantino Nivola (1911-1988).

Pisa, 7 maggio 1972, ore 9.45. Franco Serantini, vent'anni,

studente/lavoratore, anarchico muore nel carcere Don Bosco dopo

essere stato trattenuto e interrogato per due notti e un giorno,

senza ricevere le cure di cui ha un evidente bisogno.

Nel tardo pomeriggio di due giorni prima, nel centro della città

presidiata da un incredibile dispiegamento di forze dell'ordine,

una manifestazione antifascista indetta contro il comizio del

deputato Giuseppe Niccolai del MSI-DN, viene dispersa dalle

cariche della polizia con scontri violentissimi tra poche centinaia

di manifestanti e i poliziotti. In Lungarno Gambacorti, nei

pressi dell'angolo con via Mazzini, Franco viene accerchiato

e aggredito da una decina di poliziotti, per lo più suoi

coetanei, tempestato di calci, pugni e manganellate con una

ferocia che non risparmia alcun lembo del suo corpo.

Fino ad allora, quella di Franco Serantini è stata un'esistenza

trascorsa con difficoltà affettive legate all'assenza

di una famiglia, alla povertà e all'emarginazione coattiva

negli istituti minorili voluta da uno Stato ottuso e arrogante.

La sua storia è quella di un orfano che ha perso anche

la madre e il padre adottivi, costretto a passare da un brefotrofio

a un istituto, fino a ritrovarsi in riformatorio a Pisa anche

se non ha commesso alcun reato. Proprio qui, alla fine degli

anni Sessanta, nella città che gli appare come un bellissimo

teatro, perso fra tanti altri ragazzi che affollano le vie e

le piazze, Franco vive i suoi anni più felici. Gli ultimi.

Sembra

la trama di un romanzo ottocentesco, ma nel Sovversivo

l'indagine sulla morte dell'anarchico Serantini è condotta

attraverso un coro di voci reali, un'attenta lettura dei documenti

della burocrazia giuridica e dei giornali dell'epoca, componendo

una narrazione civile di limpido rigore e grande partecipazione

emotiva. Un libro che ha avuto il merito di proiettare la figura

di Franco all'attenzione della coscienza civile nazionale. Sembra

la trama di un romanzo ottocentesco, ma nel Sovversivo

l'indagine sulla morte dell'anarchico Serantini è condotta

attraverso un coro di voci reali, un'attenta lettura dei documenti

della burocrazia giuridica e dei giornali dell'epoca, componendo

una narrazione civile di limpido rigore e grande partecipazione

emotiva. Un libro che ha avuto il merito di proiettare la figura

di Franco all'attenzione della coscienza civile nazionale.

Un libro che è stato ampiamente letto sia dalla generazione

dei giovani che come Franco riempivano le piazze di allora,

sia quelle successive che hanno raccolto e custodito gelosamente

la sua memoria. Ne sono testimonianza non solo le tre fortunate

edizioni pubblicate dall'Einaudi nel 1975, 1976 e 1979 in migliaia

di copie, che ebbe anche una traduzione in lingua tedesca –

Der staatsfeind: leben und tod des anarchisten Serantini,

Berlin, Klaus Wagenbach, 1976 –, ma anche quelle degli

anni Novanta, la prima sempre dell'Einaudi in coppia con un

altro lavoro di Stajano, L'Italia nichilista (1992) e

la seconda a cura del giornale «L'Unità»

(1994); infine come non ricordare in anni più recenti

le nuove edizioni curate dalla BFS, casa editrice della Biblioteca

dedicata a Franco, quella del 2002 e poi quella del 2008, in

coedizione con “A” rivista anarchica con in allegato

il DVD S'era tutti sovversivi di Giacomo Verde.

Come spesso accade nelle opere di Corrado Stajano, la vicenda

di un solo individuo svela il male di un paese intero, e nel

corpo di un ragazzo si rintracciano i segni di un tempo spietato,

lacerato dai conflitti politici e sociali e da una “giustizia”

di Stato che semina ingiustizie.

Rileggere le pagine dedicate a Serantini, qui proposte con i

bellissimi ed efficaci disegni di Costantino Nivola, significa

riportare alla memoria, come accennato nella nuova introduzione

al libro dello stesso Stajano, anche i volti di Carlo Giuliani,

Federico Aldrovandi, Stefano Cucchi e di tante altre vittime

innocenti. Storie di oggi: soprusi delle forze di polizia, depistaggi

giudiziari, giovani vite finite che mettono sotto accusa uno

Stato incapace di processare se stesso, e raccontano la notte

di una democrazia che abdica violentemente alle proprie regole.

Scrive Stajano che «quasi mezzo secolo dopo l'altra Italia

non è ancora riuscita a ascoltare la lezione di dignità

umana dettata dalla legge e dalla Costituzione della Repubblica

(art. 2; art. 3; art. 13)». Il giornalista ricorda però

anche l'impegno delle madri e delle sorelle delle vittime della

violenza dello Stato, come degli amici e compagni di Serantini,

e della loro energia positiva nel ricercare costantemente la

verità e la giustizia, speranza per il futuro di un Italia

diversa e migliore.

Ma oggi, anche se non abbiamo una “verità giuridica”

sul caso della morte di Serantini – rispetto ad altri

casi più recenti dove la “giustizia” ha svelato

le responsabilità con nomi e cognomi di efferati delitti

di Stato – della storia dell'anarchico ventenne abbiamo

però la verità storica tenuta in vita grazie alle

tante testimonianze che negli anni hanno permesso di non dimenticare

questa tragica vicenda: come quelle dei volti anonimi di cittadini

che ogni anno nella ricorrenza depositano fiori sulla tomba

o al monumento in Piazza S. Silvestro (che la gente chiama comunemente

Piazza Serantini); o dei suoi compagni di idee e di molti altri,

tra cui molti artisti e poeti che hanno dedicato opere di valore

alla memoria di Serantini.

Un esempio illustre, segnalato anche dalle pagine di questa

rivista e ricordata anche da Stajano nella sua nuova introduzione,

è stata l'opera del musicista pisano, Francesco Filidei,

un'impresa prestigiosa e ardita dal punto di vista della tecnica

musicale; oggi poi si aggiunge questa ulteriore testimonianza

artistica di Nivola che, emigrato negli USA ancora giovane,

lavorò nello studio di Le Corbusier, fu vicino stilisticamente

a Saul Steinberg, insegnò alla Columbia University, alle

università di Harvard e di Berkeley. A Orani, nel suo

paese natale in Sardegna, il Museo Nivola ospita un'importante

collezione delle sue opere.

Questo artista si appassionò alla storia di Serantini

e una sera in casa di Stajano disegnò nella pagine bianche

del libro della prima edizione, come incipit all'inizio dei

capitoli e ai margini delle pagine, la vita e la morte del giovane

anarchico, facendo sì che quell'esemplare del libro divenisse

un «unicum editoriale» che oggi vede la luce.

Dunque, per Stajano, la vicenda di Serantini si conserva grazie

alla memoria di molti, con un continuo ma necessario rito civile,

perché non se ne dimentichi la figura, ed è anche

per questo che nell'introduzione ricorda l'esistenza della stessa

Biblioteca che da 40 anni continua coraggiosamente nel suo lavoro

di raccolta di testimonianze e a custodire la memoria dell'anarchico

Franco Serantini.

Franco Bertolucci

Voglio aggiungere il mio personale (e redazionale) ringraziamento a Corrado Stajano, l'unica persona cui ho scritto in questi anni, privatamente, chiamandolo “Maestro”. Nessuna piaggeria, solo l'intima convinzione che anche prendendo in considerazione solo questo suo libro, il suo ruolo nella vicenda Serantini sia stato fondamentale. E Maestro, a mio avviso inarrivabile, nello stile di scrittura, nella scorrevolezza del racconto, nell'uso di quei termini in quel punto preciso. Una scrittura godibile e rispettosa. Rara.

Quel ragazzo dagli occhiali spessi, spessissimi, che Aurora e io conoscemmo a varie riunioni degli anarchici toscani all'inizio degli anni '70, nella vecchia sede degli anarchici pisani, sopra la Pubblica Assistenza in via San Martino, sarebbe rimasto uno dei tanti, nella lunga lista delle vittime della violenza poliziesca. È stato quel libro, è stata la profonda, appassionata e rigorosa ricerca di Stajano a strapparlo dall'anonimato e renderlo pubblico, conosciuto, rispettato.

Stajano ha ora i suoi 89 anni, 21 più di me. Ero ancora un ragazzo quando intorno al 1973 lo accompagnai a Carrara, sulla sua auto, in compagnia di sua moglie, per metterlo in contatto con alcuni compagni carraresi.

Lo conoscevo già come un giornalista democratico, impegnato, con uno stile sempre rigoroso, mai urlato, determinato e sereno. Era al nostro fianco nella mobilitazione per Pinelli, Valpreda, la strage di stato. Ci è stato al fianco in questi decenni, con simpatia e rispetto: con la sua attività i suoi numerosi libri, gli innumerevoli articoli, sempre ispirati alla sua concezione di un vivere democratico, caratterizzato da un rigore morale che non è mai stato bigottismo.

Con Stajano feci anche un paio di interventi pubblici a Pisa e a Livorno sulla vicenda Serantini. Un onore per me. E ricordo bene che durante una cena, presente Franco Bertolucci, Corrado ebbe modo di criticare con fermezza certe posizioni assunte da “A” in relazione ad alcuni episodi di violenza politica. Mi mise in crisi subito, mi fece riflettere e a distanza di anni riconosco che aveva ragione lui. La sua riflessione, il suo equilibrio, la sua onestà sapevano cogliere ben oltre le apparenze. È persona gentile, ma non meno determinata e ragionante (“Ma Paolo, come potete...?”): lo ricordo bene e con gratitudine.

Gli auguriamo buona salute, che possa continuare a scrivere – lui democratico e antifascista – cose che hanno fatto e fanno pensare milioni di persone.

Da queste colonne gli mandiamo un caro saluto, ben sapendo che nella differenza di opinioni su tante cose, sempre lo ritroveremo tra le persone che rispettano il nostro pensiero e il nostro movimento. La cui storia, in alcune sue pagine significative (non solo la vicenda di Serantini), lui ha contribuito a indagare, ricostruire, far conoscere meglio di quanto noi avremmo e abbiamo saputo fare. Non è poca cosa.

Grazie Corrado.

Paolo Finzi

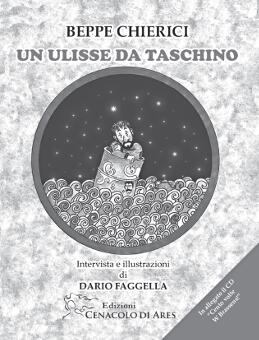

Beppe Chierici/

Viaggio nell'arte e nell'umanità

Se

Fabrizio De André e Nanni Svampa sono i nomi più

illustri che hanno cantato e ci hanno fatto conoscere “il

francese di Marsico Nuovo”, Georges Brassens, a Beppe

Chierici si deve attestare un immane e meticoloso lavoro di

traduzione e incisione dei non sempre facili testi dell'imperatore

degli chansonnier. E, in una lettera inviata nel novembre

del 1976, fu lo stesso Brassens a riconoscerlo: “Mio caro

Beppe, sono stato molto felice delle tue traduzioni che sono

a parer mio le migliori e le più fedeli che mi siano

state fatte in questa bella lingua italiana”. Se

Fabrizio De André e Nanni Svampa sono i nomi più

illustri che hanno cantato e ci hanno fatto conoscere “il

francese di Marsico Nuovo”, Georges Brassens, a Beppe

Chierici si deve attestare un immane e meticoloso lavoro di

traduzione e incisione dei non sempre facili testi dell'imperatore

degli chansonnier. E, in una lettera inviata nel novembre

del 1976, fu lo stesso Brassens a riconoscerlo: “Mio caro

Beppe, sono stato molto felice delle tue traduzioni che sono

a parer mio le migliori e le più fedeli che mi siano

state fatte in questa bella lingua italiana”.

Fino ad oggi il cantastorie e attore cuneese, sempre cercando

di muoversi lungo una traiettoria di fedelissima aderenza linguistica,

ha tradotto e registrato esattamente cento testi del cantautore

francese dalle origini lucane, gli ultimi tredici (tra cui gli

incantevoli “La route aux quatre chansons”, “Le

bistrol” e “Les philistins”) fanno parte di

“Cento volte W Brassens”. L'album è allegato

a Un Ulisse da taschino (edizioni Cenacolo di Ares, 2017,

pp. 282, € 18,00), un libro-intervista realizzato con il

fumettista romano Dario Faggella, il quale aveva già

illustrato con un incedere naif il precedente libro-cd

di Chierici La cattiva erba.

Sottoposto a un fuoco di fila di domande da Faggella, Chierici

ricorda gli indimenticabili incontri parigini con Brassens,

il cui verbo e canto poetico sono riusciti a dare alla sua esistenza

un senso straordinario. “Cantare Brassens è stato

per me un inno alla vita, un'ode al rispetto degli altri, un

sentirmi vicino alle cattive erbe, ai gatti randagi, agli emarginati,

ai diseredati”.

L'intervista-conversazione con Faggetta, naturalmente, è

anche una veloce traversata nella vita ribelle e scanzonata

di Chierici che, per dar sfogo ai demoni interni dell'artista

e dell'impenitente avventuriero, dalla povera e piccola provincia

piemontese è andato per il mondo, passando per la Svizzera,

Roma, l'Africa, la Francia fino ad approdare al suo attuale

“buen retiro” umbro a Pesciano di Todi. Nel libro,

Chierici - irrequieto e libertario qual é - rievoca le

prime esperienze con la scuola teatrale Dimitri in Svizzera

e il teatro di strada di Gian Maria Volontè, il sodalizio

con la prima compagna e cantastorie Daisy Lumini, quindi la

collaborazione a Parigi con il regista teatrale Jean Louis Martinelli,

le partecipazioni alle fiction televisive e nel cinema (nel

riuscito, ma sfortunato film “Le sabbie mobili”

girato nel 1996 da Paul Carpita fu anche tra i protagonisti).

Quello di Chierici è stato un lungo e affascinante viaggio

nell'arte e tra l'umanità; oggi, nonostante l'età

(ottantuno anni), continua instancabilmente a far splendere

il canto umanista e generoso di Brassens, nonché a incidere

mirabili canzoni per bambini con la compagna Mireille Safa.

Mimmo Mastrangelo

|

| Beppe

Chierici e Georges Brassens |

|