|

istruzione

La crisi dell'università

di Domenico Sabino

Tra nepotismo, favoritismi, infiltrazioni dell'Opus Dei, dipendenza dal modello neoliberista, rettori corrotti.

La proposta di una lotta e di una legge per difenderla.

Come sempre, il dibattito è aperto.

L'elemento più violento nella nostra

società è l'ignoranza.

Emma Goldman

Che l'università da decenni viva una crisi profonda

è un dato assodato e le riforme di questi ultimi anni

l'hanno soltanto accelerata. A ciò si aggiunga che le

immatricolazioni diminuiscono, i giovani «Neet»

(che non studiano e non hanno un lavoro) crescono, le tasse

universitarie aumentano vertiginosamente, la politica per il

diritto allo studio (borse, alloggi, servizi) permane modesta,

il turnover è fermo, la ricerca ristagna e la didattica

peggiora.

Spiccano docenti senza laurea incardinati d'emblée, nepotismo,

corporazioni, infiltrazioni della gerarchia fascio-clericale,

in particolar modo l'Opus Dei, una massoneria cattolica (con

ramificazioni in tutto il mondo con adepti e istituti/università

come il Campus Bio-Medico di Roma) fondata nel 1928 da monsignor

José Maria Escrivá de Balaguer, franchista e torturatore,

uomo indecoroso eppure proclamato santo nel 2002 da Giovanni

Paolo II.

E ancora: scandali, corruzione, clientelismo, il tutto impreziosito

dall'ipocrita morale del “così fan tutti”,

sfregio alla tanto ostentata meritocrazia. Per non parlare di

rettori indagati per abuso d'ufficio e legati a lobby trasversali

organizzate per gestire cattedre e amministrate dal massiccio

regime spartitorio (con logica mafiosa) che sigla l'esito dei

concorsi. Rettori (ieri come oggi) collusi con i peggiori politicanti,

con la massoneria, pur di accrescere il proprio bieco potere

e quello delle loro congreghe traboccanti di ottusità

e incultura, che hanno imputridito l'Italia eticamente e intellettualmente.

Il risultato è un'università ancora più

classista rispetto a quella contro cui era insorto il movimento

studentesco del Sessantotto.

|

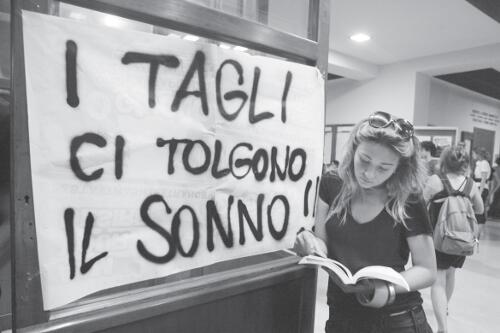

| Una manifestazione di lavoratori precari dell'università

foto di De Luca |

La relazione merce-saperi e la società neoliberista

È dunque in atto una decadenza da cui non è facile uscire, tanto più che manca la percezione della gravità di questa crisi e delle ragioni profonde che gravano anche sulla società. Tutto comincia nel 2008 quando ha inizio il processo di conversione dell'istruzione in un'azienda di crediti e debiti formativi: l'equivalente della «riforma» neoliberale del mercato del lavoro sottopagato. Le riforme dell'università sono state pensate per “comprimere e distorcere” il sistema pubblico universitario e quello della ricerca, dichiara Gianfranco Viesti, economista dell'università di Bari.

Quell'anno, l'Italia compie una delle scelte che peseranno maggiormente sul futuro. Ma procediamo per gradi. Le riforme che si sono succedute nell'ultimo decennio hanno significato per l'università il crepuscolo della cultura, del sapere ideologicamente umanitario oltre che pubblico e ugualitario; oggi il sapere è diventato merce e come tale viene trattato, ovvero secondo i parametri di redditività e il rapporto costi-benefici per poter essere prodotto e venduto.

La relazione merce-saperi – stigmatizzata nel “Manifesto per la difesa della cultura umanistica”, redatto da Alberto Asor Rosa, Roberto Esposito, Ernesto Galli Della Loggia – appare come una forte ingerenza dell'egemonia capitalista nella vita socio-economica di ciascun individuo: una pretesa del capitalismo cognitivo d'impadronirsi del tempo di studio, di lavoro e di ricerca per convertirlo in merce, in prodotti, in dati quantificabili o valutabili, in elementi di scambio commerciale o di autoimprenditorialità.

Dopo le elezioni del 2008 il governo Berlusconi IV, in accordo col ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini, tagliò circa dieci miliardi a scuola e università. In quel contesto il ministro dell'economia Giulio Tremonti affermò: «Con la cultura non si mangia»... eppure alcuni hanno mangiato con quei fondi per la cultura! In realtà non esiste un prima e un post Berlusconi bensì una continuità, perché nel corso degli anni si sono succedute maggioranze politiche di segno opposto ma con un programma socio-culturale identico. Tutto prende il via tra il 1997 e il 2001 con la legge «Berlinguer-Zecchino» e il «pacchetto Treu», entrambi approvati da governi di centro-sinistra, in virtù di un neoliberismo globalizzante che non possiede la dote dell'eguaglianza ma “festeggia” la diseguaglianza come merito.

La società neoliberista è per sua natura chiusa, oligarchica, negata alla mobilità sociale; ne deriva che l'alta istruzione non può e non dev'essere alla portata di tutti perché deve essere destinata, secondo canoni tutt'altro che meritocratici, ai futuri membri delle gerarchie sociali. Su tale base si sono innestate le successive e deleterie riforme universitarie. Il modus operandi è identico a quello di un opificio verticistico dove il manager stabilisce investimenti, delocalizzazioni, assunzioni, licenziamenti: una metamorfosi dell'istruzione in una fabbrica di crediti. Siamo in presenza di una toyotizzazione della funzione intellettuale.

Il ruolo dell'Anvur, la critica di Foucault

Un altro aspetto è la gestione dell'università

italiana. Gestione affidata all'Anvur (agenzia nazionale di

valutazione del sistema universitario e della ricerca), un'agenzia

con poteri immensi i cui 'affiliati' sono individuati inoppugnabilmente

dal ministro, e i cui dirigenti provengono spesso dalla Banca

d'Italia; un'agenzia i cui esiti dei processi di valutazione

non vengono presentati al governo e al Parlamento ma producono

effetti diretti sul sistema. Un ente terzo (etero gestito da

molteplici ministri da Francesco Profumo a Maria Chiara Carrozza)

che, col cavillo di valutare il merito e l'eccellenza al fine

di eliminare sperpero e parassitismo, definisce gli standard

di ricerca, interviene nella valutazione delle carriere, decreta

se tenere aperti o chiusi corsi di studio e finanche gli atenei.

Ciò ha trasformato il docente in un soggetto certificatore

delle «competenze» e in un delegato attivo di istituzioni

della società della sorveglianza. Il cattedratico è

valutato come un burocrate della «governamentalità»

neoliberale individuata da Michel Foucault.

Affinché si possa comprendere appieno il fenomeno del

capitalismo in relazione a quanto appena esposto, è bene

illustrare il concetto foucaultiano di biopolitica. L'analisi

di Foucault si fonda, infatti, sulla solidità e indissolubilità

del rapporto tra biopolitica e capitalismo: le nuove direttive

di potere agiscono innanzitutto a livello dei processi economici

per favorire simultaneamente la crescita e la disciplina, ovvero

la governabilità della popolazione. Nella pratica

biopolitica si concretizza un nuovo criterio d'interpretare

la nozione di popolazione: un corpus compatto governato da determinate

leggi. È la vittoria delle banche, dei mercati,

del denaro, della finanza che cancella la società, l'istruzione,

l'università nella propria architettura pubblica ed egualitaria.

Il capitalismo, come un virus, ha causato il tramonto dell'ideologia

filantropica; un «dispositivo» che in vent'anni

ha plasmato in senso negativo gli studenti. I quali vivono e

“vedono” l'università come una struttura

esamificio e non come un luogo di aggregazione, discussione,

confronto e lotta politica; un luogo in cui possa nascere (si

auspica) un nuovo movimento studentesco che rivendichi il diritto

allo studio, al lavoro e all'affermazione di un'università

non classista. Basti osservare che le università, ormai

con sindrome mercatistica acclarata, si fanno concorrenza a

suon di pubblicità con slogan ben studiati: sostieni

due esami e ne convalidi tre! L'istruzione è come una

merce che si mostra e poi si vende al miglior offerente. Open

day, spin off, start up, front office, job placement, lifelong

learning, manager didattico d'ateneo, etc. fanno parte del

nuovo lessico delle università-azienda.

foto Agenzia Eidon

Una serie di privilegi

È indubbiamente un modello che incarna il neoliberismo più estremo, motore del mercato e della concorrenza; un modello che tende a mutare l'essere umano e che condanna il docente non “affiliato” a nessuna consorteria alla precarietà a tempo indeterminato oppure al licenziamento senza giusta causa e senza preavviso. Ne deriva che la ripresa dell'università implica la messa in discussione di suddetto modello, che non dev'essere affatto funzionale agli interessi di una casta di potentati come sono i cattedratici. Tale situazione si ravvisa in Italia, sebbene zone di parassitismo accademico siano presenti anche in altre nazioni europee. Nell'università odierna, un docente, se vuole, è “libero” di non fare nulla, di non essere reperibile, soprattutto quando ha già vinto la cattedra o quando è prossimo alla pensione. Ci sono, poi, docenti che non s'aggiornano, non rinnovano i programmi, non leggono una locuzione delle tesi assegnate e, in alcuni casi, neanche i testi adottati per il proprio corso.

Ciò fa sì che l'università si trasformi più facilmente in un eccezionale passe-partout per la carriera politica, per mansioni extra accademiche, etc. Offre, dunque, una serie di privilegi che nel tempo ha generato una casta completamente deresponsabilizzata. Senza alcun dubbio – con lo status di precario – non mancano eccellenti ricercatori, docenti scrupolosissimi, altamente qualificati e corretti ma, nonostante ciò, la categoria accademica – i baroni – resta una casta con larghissimi margini parassitari da eliminare metaforicamente. È chiaro che una lotta in difesa dell'università e contro il degrado culturale debba prendere innanzitutto le distanze dagli interessi e dai privilegi della casta accademica & company. Necessita, dunque, riformulare una nuova legge di gestione dell'istruzione e dell'università con carattere formativo, partecipativo, libertario e in pieno accordo con i soggetti sociali reali.

Una riforma che promuova democraticamente la cultura, il libero pensare, la didattica, la ricerca; che ascolti tutte le voci della collettività accademica: studenti, laureati, docenti precari spesso costretti a migrare; che tenga a debita distanza chi ha colonizzato l'università favorendo gli interessi personali anziché la cultura. Utopia?

“Siate realisti, chiedete l'impossibile”.

Domenico Sabino

|