|

migranti/2

Perché vengono tutti qui da noi

di Renzo Sabatini

Non c'è nulla di più ipocrita dello slogan “aiutiamoli a casa loro”. Decenni di “aiuti” avvelenati hanno impoverito il sud del mondo. Smettiamo di “aiutarli” e lottiamo per rendere i rapporti economici mondiali equi e liberi.

Cara gente bianca, nessuno vi chiede di scusarvi

per quello che hanno fatto i vostri antenati.

Vi si chiede piuttosto di smantellare il sistema di oppressione

che essi costruirono, che voi mantenete e del quale, ancora,

beneficiate.

(giovane attivista indigena in occasione dell'Australia Day,

gennaio 2018)

Rifugiati politici, migranti economici, sfollati, profughi di guerra, rifugiati climatici: abbiamo perfezionato l'arte di classificare gli esseri umani in viaggio, allo stesso modo in cui gli esploratori dei secoli scorsi catalogavano piante e insetti in ogni terra nuova attraversata dalla modernità. Siamo gli entomologi dell'umanità migrante.

Oggi il destino di chi arriva in Occidente in cerca di una vita nuova dipende dalla categoria nella quale sarà frettolosamente inserito all'arrivo. Chi è partito per cercare migliori opportunità, come hanno fatto gli italiani nel corso di quasi tutta la loro storia, finisce nel novero dei cosiddetti migranti economici. Per loro è previsto il rimpatrio immediato, come è accaduto ad un gruppo di cittadini del Bangladesh sbarcati a Malta dopo una traversata perigliosa: separati dal resto dei naviganti, sono stati rimandati a casa in fretta. Nel loro paese non c'è la guerra, quindi non hanno diritto di venire in Europa. La pacchia è finita.

In Italia i migranti economici li abbiamo fatti entrare fino a che ne abbiamo avuto bisogno, negli anni ottanta e novanta. Erano in genere irregolari, perché arrivare con le carte giuste era quasi impossibile. Per la maggior parte si inserivano rapidamente nel mercato del lavoro, andando a ricoprire le mansioni di cui gli italiani non volevano più sapere. Dopo qualche tempo emergevano dal nulla burocratico grazie a provvidenziali sanatorie. Senza troppi drammi qualche zona ha cambiato volto, un po' come quei quartieri torinesi che negli anni cinquanta e sessanta furono “colonizzati” dai migranti del sud Italia, nello sconcerto degli autoctoni, che però lucravano affittando al nero, ai nuovi arrivati, cantine umide e soffitte decrepite.

Non vogliamo saperne troppo

Oggi rifugiati e sans-papiers si aggirano fra noi come ombre, sempre più precari e sfruttabili. Di loro le autorità si interessano poco, non si parla troppo del caporalato e delle terrificanti condizioni di lavoro degli stagionali. La questione evoca altre epoche e altre terre, storie di piantagioni e di schiavi. Neanche noi comuni cittadini vogliamo saperne troppo, forse non ci piace avvertire il senso di colpa, assaporare lo sfruttamento nelle arance che spremiamo e nei pomodori che mettiamo nell'insalata. Se dovessimo indagare troppo sul dolore contenuto in ogni cosa che acquistiamo finiremmo per non dormire più, credo. Troppi prodotti sono incrostati di sangue.

Mi chiedo spesso perché sia così difficile cambiare prospettiva, guardare alle cose con gli occhi degli altri, per esempio di quelli che arrivano qui dal sud del mondo. Eppure quando riflettiamo sulle migrazioni degli italiani nei secoli scorsi ci appaiono chiare le ragioni di quelle partenze; ci offende sapere di quanto furono disprezzati e discriminati in certi paesi, quanti pregiudizi dovettero sfatare. Invece raramente ci soffermiamo a riflettere sulle ragioni che, negli ultimi decenni, hanno spinto tanti a migrare verso l'Europa. Non siamo tanto disponibili a guardare al mondo dal punto di vista di quella gente che rischia la vita sulle rotte dei contrabbandieri.

Tra nord e sud, divario sempre più ampio

Venti lustri sono passati da quando il presidente Truman lanciò

la sfida dello sviluppo mondiale in un memorabile discorso alla

nazione. Non solo la povertà mondiale persiste. Ma da

allora, il divario fra nord e sud del mondo si è fatto

più ampio: nel 1960 il rapporto di disuguaglianza fra

nazioni ricche e povere era di 1/32, negli anni duemila è

di 1/134. Nel 1975 i poveri assoluti erano stimati in 460 milioni.

Oggi sono più di un miliardo: raddoppiati.

Si badi bene che il dato riguarda solo coloro che racimolano

meno di un dollaro al giorno. La statistica tiene in conto quindi

solo della possibilità o meno di sfamarsi, non di altri

bisogni primari come abitazione, vestiario, salute, istruzione.

Basterebbe spostare l'asticella ad un reddito minimo di cinque

dollari al giorno e il conteggio dei poveri salirebbe in un

istante a quattro miliardi e mezzo di persone.

Ma davvero c'è qualcuno convinto che uno o cinque dollari

al giorno siano una soglia sufficiente per vivere, ovunque nel

mondo? Sopravvivere un poco, forse, tirare avanti un'esistenza

brutale e disumana, coi figli che muoiono di stenti. È

facile elaborare statistiche, chiusi nei palazzi del potere,

a Washington o a Parigi, profumatamente retribuiti, per barare

poi anche sulla conta dei poveri.

Nelle aule universitarie si spiegano le differenze fra le economie

con la teoria del vantaggio comparato, secondo la quale ciascun

paese tende a specializzarsi nella produzione dei beni sui quali

ha un vantaggio rispetto ad altre nazioni. Nei paesi poveri,

che hanno abbondante manovalanza e bassi salari, il vantaggio

risiede nelle attività ad alta intensità di manodopera:

miniere, agricoltura, piccola industria manifatturiera. I paesi

ricchi, che hanno abbondanza di capitale, si specializzano invece

nella produzione di beni ad alta intensità di capitale.

Nella teoria economica ortodossa questa specializzazione viene

intesa come correlata all'ordine naturale delle cose, come se

povertà e ricchezza fossero tali per motivi casuali.

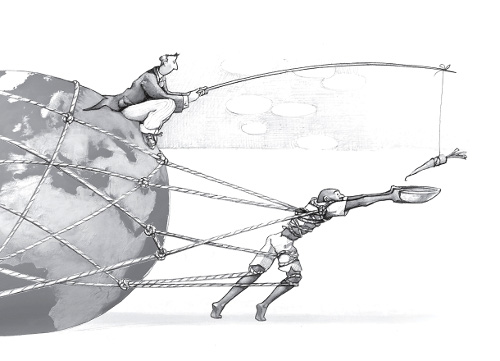

Ma se si guarda a tutto questo attraverso la lente dello storico,

la teoria non regge in questi termini. Non esiste un ordine

naturale: i paesi non sono poveri a causa della loro posizione

geografica o per un presupposto deficit culturale, ma per complesse

cause storiche. Il divario odierno fra nord e sud è frutto

di cinque secoli di sfruttamento e gli artefici hanno lavorato

a questo risultato dai palazzi del potere a Madrid, Lisbona,

Parigi, Londra, Bruxelles, Roma, Washington.

Dominio coloniale su tre continenti

Da Eduardo Galeano a Susan George, da Vandana Shiva a Jason

Hickel, sono molti gli studiosi che hanno cercato di spiegare

come Europa e Stati Uniti abbiano fondato le loro fortune sulla

sistematica spoliazione del sud del mondo. I loro studi dovrebbero

essere adottati da scuole e università per spiegare ai

giovani il mondo odierno, le cause del sottosviluppo, le conseguenze

della globalizzazione dei mercati: le questioni cruciali del

nostro tempo insomma. Meditando su quelle letture potrebbero

trovare una risposta alle domande che sentiamo fare sempre più

spesso da tanti che vivono con disagio questo presente: perché

non cessa il flusso? Perché vengono tutti qui da noi?

Secondo questi studiosi, la storia dei migranti che solcano

in precari gommoni il Mediterraneo è cominciata con un

viaggio per mare nella direzione opposta, con Colombo che, cercando

l'Asia, finì per scoprire l'America, senza nemmeno accorgersene.

È iniziato a delinearsi allora il mondo come lo conosciamo

oggi.

Secondo questi studiosi, la storia dei migranti che solcano

in precari gommoni il Mediterraneo è cominciata con un

viaggio per mare nella direzione opposta, con Colombo che, cercando

l'Asia, finì per scoprire l'America, senza nemmeno accorgersene.

È iniziato a delinearsi allora il mondo come lo conosciamo

oggi.

Molti studi mostrano come, all'epoca di Colombo, il tenore di

vita delle masse, in vaste aree dell'Asia e dell'America Latina,

fosse migliore che in Europa e la speranza di vita maggiore.

Conquistando il nuovo continente l'Europa ribaltò le

sorti e cambiò la storia. Le enormi ricchezze strappate

al nuovo mondo, le fortune costruite sulla pelle dei popoli

amerindi sterminati e degli schiavi trasportati dall'Africa,

fornì all'Europa l'accumulazione primaria di capitale

che consentì la rivoluzione industriale. L'Europa prima,

gli Stati Uniti poi, non hanno acquisito il controllo del mondo

per una qualche investitura divina ma grazie alla conquista,

al saccheggio, al genocidio, al controllo delle rotte mondiali

del commercio e delle economie dei paesi del sud.

Dopo le Americhe il dominio coloniale è stato esteso

a tre continenti. L'Africa addirittura è stata spartita

a tavolino fra le potenze europee, nella conferenza di Berlino

del 1884, come fosse terra nullius, a disposizione per

il saccheggio. La storia del colonialismo è piena di

notizie agghiaccianti, molte delle quali, ancora oggi, coperte

dal segreto, oppure spiegate come fatalità o inevitabili

necessità dei tempi che furono. Alla fine del settecento,

per distruggere l'industria cotoniera indiana che faceva concorrenza

a quella britannica, gli inglesi non esitarono a ricorrere ad

ogni mezzo, fino a mandare l'esercito a fratturare le dita dei

tessitori.

Nello stesso periodo, a seguito dell'umiliante rifiuto cinese

di aprire i mercati ai loro prodotti, gli inglesi, per rappresaglia,

introdussero clandestinamente l'oppio in Cina, provocando indicibili

sofferenze e le guerre che costarono alla Cina lunghi decenni

di occupazione. Smantellando sistematicamente le economie tradizionali

di quei grandi paesi, provocarono le terribili carestie che,

fra la fine dell'ottocento e l'inizio del novecento, causarono

trenta milioni di morti in India e almeno altrettanti in Cina.

La feroce dominazione belga portò alla morte violenta

di dieci milioni di congolesi, circa la metà della popolazione

della colonia. I meravigliosi palazzi che arricchiscono Bruxelles,

le monumentali stazioni ferroviarie che ammiriamo all'arrivo

in città, furono tutte opere pubbliche realizzate grazie

alle risorse sottratte al Congo al prezzo di enormi sofferenze.

Si potrebbe continuare a lungo, soffermandosi sulle atrocità

commesse da francesi, spagnoli, portoghesi, tedeschi e italiani

nei rispettivi domini coloniali.1

Dopo la seconda guerra mondiale i paesi del sud, stretti nei

confini determinati a tavolino dai dominatori europei, conquistarono

finalmente l'indipendenza. Molti, guidati da rivoluzionari istruiti

in Europa, adottarono il modello economico keynesiano, teso

alla redistribuzione della ricchezza, con risultati spesso sorprendenti:

per la prima volta da cinque secoli le economie di Africa, Asia

e America Latina, cominciarono a crescere e la povertà

a diminuire. Si formarono nuove alleanze e nacquero interessanti

esperimenti post-coloniali. Ma Europa e Stati Uniti stavano

gradualmente perdendo l'accesso alle materie prime e il controllo

dei mercati: presto scatenarono la controffensiva.

La crisi del debito estero, inaspettata manna per l'Occidente

È impressionante leggere la storia di quel trentennio

del novecento dal punto di vista della rivalsa dell'Occidente.

Con il colpo di stato in Iran, nel 1953, si aprì l'epoca

dei rovesciamenti di governo orchestrati dagli Stati Uniti e

da vari paesi europei per riassumere il controllo del petrolio,

delle materie prime e dei mercati. Un uragano che ha attraversato

il sud, colpendo tre continenti e che ha lasciato dietro di

sé una scia impressionante di sangue e devastazione.

L'elenco sarebbe lunghissimo. Basti qui ricordare la sorte di

tutti i più importanti leader africani, dal ghanese Nkrumah,

costretto all'esilio, al burkinabé Sankara e al congolese

Lumumba, brutalmente assassinati. Basti ricordare gli interventi

armati, le invasioni, i golpe orchestrati dalla CIA per spazzare

via governi considerati pericolosi, in Guatemala, Nicaragua,

Colombia, Venezuela, Brasile, Argentina, fino al Cile di Allende.

Basti ricordare la School of the Americas, scuola per

dittatori e aguzzini ed i Chicago Boys di Milton Freeman,

formati per imporre il mercato selvaggio in tutto il mondo.

Il

colpo definitivo al sogno di emancipazione delle ex colonie

è arrivato però poco più avanti, quando

è scoppiata la crisi del debito estero, insperata manna

dal cielo per l'Occidente. Negli anni settanta i petroldollari

dei paesi arabi, investiti a Wall Street, avevano fornito alle

banche occidentali enorme disponibilità di valuta, che

venne utilizzata per concedere ai governi del terzo mondo grandi

prestiti a tasso d'interesse composto.2

Quando, nel 1982, il Messico si dichiarò insolvibile,

inaugurando la crisi del debito, i governi occidentali non si

lasciarono sfuggire l'occasione. Il

colpo definitivo al sogno di emancipazione delle ex colonie

è arrivato però poco più avanti, quando

è scoppiata la crisi del debito estero, insperata manna

dal cielo per l'Occidente. Negli anni settanta i petroldollari

dei paesi arabi, investiti a Wall Street, avevano fornito alle

banche occidentali enorme disponibilità di valuta, che

venne utilizzata per concedere ai governi del terzo mondo grandi

prestiti a tasso d'interesse composto.2

Quando, nel 1982, il Messico si dichiarò insolvibile,

inaugurando la crisi del debito, i governi occidentali non si

lasciarono sfuggire l'occasione.

L'operazione avvenne alla luce del sole, mascherata come la

mano benevola dell'occidente tesa a salvare i destini dei poveri

del mondo. Il braccio armato furono alcune istituzioni antidemocratiche,

saldamente in mano a Europa e USA: l'Organizzazione Mondiale

del Commercio, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca

Mondiale, presto specializzatasi nell'imporre ai paesi poveri

i famigerati piani di aggiustamento strutturale.

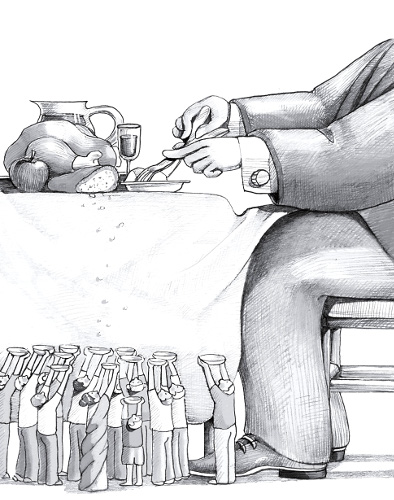

Un giorno, forse, quei “piani” saranno annoverati

fra i crimini contro l'umanità commessi nel ventesimo

secolo. Hanno causato infatti indicibili sofferenze che durano

fino ad oggi. Con quei piani i paesi debitori sono stati costretti

ad adottare misure drastiche orientate alla restituzione del

debito estero che però, a causa del meccanismo dell'interesse

composto, non si riuscirà mai ad estinguere. Con quei

piani le materie prime sono state privatizzate, i sistemi sanitari

e scolastici smantellati, i lavoratori pubblici licenziati in

massa, le terre sottratte ai contadini. Grandi masse sono state

gettate nella disperazione.

Ogni sacrificio è stato giustificato con il sacro dovere

di ripagare le banche: l'aggiustamento strutturale è

stata la maggiore causa di impoverimento del ventesimo secolo.

Oggi le economie di quei paesi sono praticamente controllate

dalle società transnazionali, attraverso il WTO3

e finché saranno in vigore le regole attuali non c'è

speranza all'orizzonte per le masse del sud del pianeta. I cambiamenti

climatici, causati in gran parte dall'Occidente, ma le cui conseguenze

si avvertono per ora soprattutto nelle zone equatoriali, stanno

aggravando la disperazione, a causa della siccità che

avanza.

Per questo la gente continua a partire e il flusso dei migranti

non si ferma, a dispetto della Libia divenuta carcere e del

Mediterraneo trasformato in cimitero. Ecco perché vengono

tutti qui da noi.

La balla dell'“aiutiamoli a casa loro”

In tutto questo l'Italia ha svolto un ruolo non secondario. Nel 1975 i leader delle maggiori economie mondiali si incontrarono in Francia per concordare la strategia comune di contrasto alla crescita del costo delle materie prime. L'incontro fu presieduto da Henry Kissinger, una delle figure più sinistre della scena internazionale di quegli anni. Nacque allora il G7 e, fin dall'inizio, l'Italia ne ha fatto parte. Quell'alleanza si è prefissata l'obiettivo di mutilare le economie dei paesi del sud per ristabilire il pieno accesso occidentale a risorse e mercati, un piano portato a compimento con i piani di aggiustamento strutturale.

Dunque, per oltre trent'anni l'Italia, una delle economie più forti del pianeta, ha svolto un ruolo chiave e può essere annoverata a pieno titolo fra i responsabili del premeditato impoverimento del sud del pianeta. Quei migranti economici che oggi respingiamo sono anche nostre vittime. La loro povertà è stata il prezzo dell'opulenza dei tempi della Milano da bere, di bottegai e impiegati che volevano passare vacanze esotiche negli alberghi di lusso in Thailandia e in Messico o provare l'ebrezza del continente nero nei club Méditerranée in Senegal. Il prezzo di quel benessere volgare che oggi ci sta sfuggendo di mano e già rimpiangiamo, incattiviti.

Se guardiamo obiettivamente a questa storia scopriamo che non c'è nulla di più ipocrita dello slogan “aiutiamoli a casa loro”. Decenni di “aiuti” avvelenati hanno impoverito il sud del mondo, impedendone lo sviluppo. Smettiamo piuttosto di “aiutarli” e lottiamo per rifondare i rapporti economici mondiali sul piano della giustizia, dell'equità e della libertà. Questo chiede il movimento anti-globalizzazione che, nel 1999, a Seattle, ha messo a nudo, davanti al mondo intero, le malefatte del WTO.

Non abbiamo colpa se Colombo inciampò nelle Americhe cambiando la storia, ma se non ci impegniamo a smantellare il sistema di sfruttamento di cui anche noi beneficiamo, restiamo complici. Non ha davvero senso continuare a urlare che non possiamo accogliere tutti, se contribuiamo a perpetuare i motivi che spingono tanti a partire.

Renzo Sabatini

- Per le nefandezze coloniali italiane si possono leggere gli studi di Angelo del Boca, in particolare “Italiani, brava gente” (Ed. Neri, 2005), compendio delle pagine più cupe e violente della nostra occupazione in Libia, Etiopia, Eritrea ed Albania.

- L'infernale meccanismo per cui gli interessi si aggiungono periodicamente al capitale iniziale, producendo a loro volta interessi, cosicché il debitore non riesce a intaccare il capitale e finisce per “restituire” una somma molte volte superiore a quella inizialmente prestata.

- World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio.

|