Zona letteraria/

Poco pane, qualche rosa

È uscito il primo numero di Zona Letteraria – Studi e prove di letteratura sociale, nuova rivista diretta dal nostro collaboratore e caro amico Giuseppe Ciarallo. Gli abbiamo dato tremila battute per presentarla.

Se

è vero, come ebbe a dire un grigio ministro dell'economia

(capitalistica), che “con la cultura non si mangia”,

è altrettanto innegabile che per sua natura l'essere

umano necessita, per sopravvivere, delle rose oltre che del

pane. Ed è in ossequio a questo incontrovertibile principio

che un già rodato collettivo redazionale e una giovane

casa editrice battagliera hanno unito le loro forze per creare

una rivista come “Zona Letteraria – Studi e prove

di letteratura sociale”. Se

è vero, come ebbe a dire un grigio ministro dell'economia

(capitalistica), che “con la cultura non si mangia”,

è altrettanto innegabile che per sua natura l'essere

umano necessita, per sopravvivere, delle rose oltre che del

pane. Ed è in ossequio a questo incontrovertibile principio

che un già rodato collettivo redazionale e una giovane

casa editrice battagliera hanno unito le loro forze per creare

una rivista come “Zona Letteraria – Studi e prove

di letteratura sociale”.

Questo semestrale si è posto l'obiettivo di diventare

– nell'ambito di una sinistra sfilacciata – strumento

capace di stimolare una riflessione sui grandi temi sociali,

culturali e politici, partendo dallo specifico letterario e

individuando di volta in volta particolari tematiche da analizzare.

Nel numero d'esordio abbiamo deciso di trattare lo spinoso argomento

della vergognosa e inumana guerra che i governi dell'opulento

occidente, e non solo, hanno dichiarato ai poveri anziché

alla povertà. Una guerra all'insegna del “take

no prisoners”, nella quale gli ultimi sono le vittime

sacrificali predestinate, su cui riversare odio e indifferenza,

nonché fastidio. Ma soprattutto ci siamo chiesti quale

sia stato il big bang che ha fatto sì che intere

società diventassero fredde, insensibili ed egoiste,

quale sia stato il percorso che ha portato generazioni di migranti

a dimenticare il proprio passato, il dovere dell'accoglienza,

la solidarietà verso il debole e il bisognoso, la ricchezza

del dono, scivolando rovinosamente nell'abisso dell'aridità

relazionale.

In un tentativo di risposta a tali domande, all'interno di questo

“numero uno” si parla della grande crisi del '29

in Furore di Steinbeck, delle “villas miserias”

argentine, dei messicani poveri e del loro tentativo di varcare

il confine con gli Stati Uniti, del cinema di Ken Loach, sempre

molto attento alle sorti del proletariato inglese, di criminalizzazione

dei Rom, del pauperismo in Valdo e in San Francesco, di Goffredo

Parise e di decrescita felice, della tecnologia applicata alla

repressione della povertà a Singapore, di Woody Guthrie

e di musica popolare e di protesta negli USA, di come la pittura

ha nel tempo raffigurato gli ultimi, di Arte e povertà,

e poi ancora di Italo Calvino, di Beppe Fenoglio e dei suoi

contadini, della Cina dello scrittore Yu Hua, di Valerio Evangelisti,

di Anthony Cartwright e del suo romanzo sulla Brexit, di John

Berger e del suo Il settimo uomo, e ancora, di Lucio

Dalla, di Gianmaria Testa, di Loriano Macchiavelli, di Maurizio

Bovarini e persino di Superciuk, l'antieroe dei fumetti, che

rubava ai poveri per donare ai ricchi. Senza dimenticare, nella

rubrica Riflessioni, il rapporto tra “fame” e “potere”

narrato in chiave psicanalitica.

Queste, in sintesi, le nostre rose.

https://www.prosperoeditore.com/libri/Abbonamento-Redazione-Zona-Letteraria

Giuseppe Ciarallo

Un secolo fa in Argentina/

Storie d'amore e d'anarchia

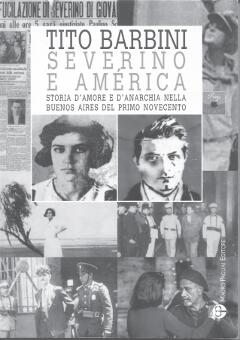

“Eroe o criminale? Rivoluzionario o assassino? L'uno

e l'altro certo. Eppure non riesco davvero ad andare a fondo

[...] Le vite delle persone non si costruiscono con i se. I

se, piuttosto, servono a noi. Se solo Severino non avesse sostituito

le parole col tritolo, l'ansia di giustizia con una rabbia feroce,

l'attesa di una nuova alba di umanità con la voglia di

far sprofondare tutto nella notte della vendetta... se solo...

se solo... Ragionamento che lascia il tempo che trova...”.

Sono

stralci significativi delle riflessioni che Tito Barbini, alla

fine del libro Severino e América. Storia d'amore

e d'anarchia nella Buenos Aires del primo Novecento (Mauro

Pagliai Editore, Firenze 2018, pp. 172, € 15,00) dedica

al protagonista principale di una storia maledetta e fascinosa. Sono

stralci significativi delle riflessioni che Tito Barbini, alla

fine del libro Severino e América. Storia d'amore

e d'anarchia nella Buenos Aires del primo Novecento (Mauro

Pagliai Editore, Firenze 2018, pp. 172, € 15,00) dedica

al protagonista principale di una storia maledetta e fascinosa.

La bibliografia su Severino Di Giovanni (1901-1931), anarchico

e “idealista della violenza”, si è ormai

fatta consistente ed ha costruito e alimentato, nel tempo, il

mito di un vero personaggio da fiction. L'opera di Osvaldo Bayer,

prima di tutte, ha reso viva questa storia d'emigrazione, che

è stata insieme saga familiare e paradigma di una lotta

politica estrema.

Teatro dei fatti la turbolenta Argentina di un secolo fa, dove

erano in atto mobilitazioni popolari di protesta pro Sacco e

Vanzetti e dove l'antifascismo in esilio, mordendo il freno,

meditava il riscatto per l'Italia. L'impatto sociale dello scontro

di massa ingaggiato con la classe dirigente del paese sudamericano

fu forte, sorretto da una vivace potente presenza delle organizzazioni

libertarie e anarchiche, che all'epoca editavano una gran mole

di stampa, insieme ad un importante giornale quotidiano. Il

passaggio cruciale da un regime democratico alla dittatura militare,

nel 1930, rese, se possibile, ancora più tragici e sanguinosi

gli esiti di una guerriglia sociale ormai divenuta aperta e

senza quartiere. Tutto questo mentre il “film” calava,

con mestizia, il sipario sulla fucilazione del protagonista...

Sulla opportunità del ricorso alla violenza politica

e alle azioni terroristiche il contrasto nel movimento fu aspro,

la discussione molto articolata. Per Errico Malatesta: “Noi

dobbiamo ricordarci che la violenza, necessaria purtroppo per

resistere alla violenza, non serve per edificare niente di buono:

che essa è la nemica naturale della libertà, la

genitrice della tirannia e che perciò deve essere contenuta

nei limiti della più stretta necessità.”

(«Umanità Nova», 14 ottobre 1922).

Barbini, prolifico scrittore di viaggi, ha interpretato quel

dramma epocale vissuto dal popolo argentino cogliendo il fil

rouge di un “romanzo di sentimenti”, guardando

cioè “in un'altra direzione”, raccontando

la storia travolgente e totale di due amanti – Severino

e América –, con un libro che, prima di tutto,

si interroga sull'amore e sui suoi misteriosi intrecci con la

passione politica. La trama si dipana in momenti intensi, poetici

e struggenti: “come un tango”, dice l'autore. Lavori

come questo ci ricordano che qualcosa sta davvero cambiando

(in meglio) nei modi di raccontare la storia e le storie; e

che ciò si deve alla sempre maggiore integrazione dei

registri narrativi fra ricercatori e scrittori. Le emozioni,

il racconto in soggettiva, l'utilizzo scientifico di fonti di

repertorio per la ricostruzione del “verosimile”,

il sopralluogo come metodo, ecc. sono solo alcuni degli strumenti

possibili atti a rinnovare l'intero impianto metodologico della

storiografia, a dare davvero visuali “altre” sul

Novecento. Se dovessimo, come si usa fare, rendere riconoscibile

alle ricerche bibliografiche questo libro e quindi assegnargli

tag o keyword che dir si voglia, a quelle, forse

un po' scontate, di Amore e Anarchia se ne potrebbe aggiungere

un'altra: Geografia.

“Non fosse per il sorriso di América. Per la sua

vita dopo. Mi sono più volte chiesto se questa storia

c'entri con il fatto che scrivo di viaggi. Certo che sì.

La geografia conta in questa storia. Anche se piuttosto parlerei

di geografia della mente. Di geografia della libertà.

Come quel geografo anarchico, Eliseo Reclus, per stampare le

cui opere Severino svaligiava le banche...” (p. 146).

In un'epoca in cui la dimensione politica sembra ormai sostituita

dalla governance e la geografia rimpiazzata dalle connessioni,

si potrà ben capire l'importanza di riconoscere i topoi,

ossia i “luoghi” dove materialmente si sono svolti

i fatti che si vogliono rievocare, alla ricerca delle anime

perdute che da lì sono passate, per respirare quella

stessa aria e provare a incrociare quegli stessi pensieri.

L'autore, pur non avvezzo a scrivere di cose anarchiche, si

è comunque avvicinato all'argomento in punta di piedi,

con il dovuto rispetto. Lo stereotipo dell'anarchico tutto bombe

e disorganizzazione, storicamente inconsistente, non ha così

preso le forme consuete della narrazione mainstream. Il movimento

anarchico, sebbene attraversato dalle correnti cosiddette violentiste/illegaliste

e perfino dal banditismo sociale, mantiene un posto d'onore

nella storia del movimento operaio e, più in generale,

in quella nella lotta ad ogni tirannia. Come movimento antitotalitario

che ha subito la “doppia” tragica sconfitta nella

Spagna del 1936-'37, gli anarchici, passati dal protagonismo

alla testimonianza, hanno poi continuato, nonostante tutto,

a rappresentare una speranza di riscatto umano e sociale –

proprio per le loro “esagerate idee di libertà”

– ed un punto di riferimento essenziale nel corpus teorico

del pensiero radicale contemporaneo.

Per la curiosità dei lettori: l'autore di Severino

e América ha calcato a lungo il proscenio della politica

locale e non solo: sindaco di Cortona, presidente della provincia

di Arezzo, assessore nella Regione Toscana, membro del Comitato

centrale del PCI, è stato amico personale di Mitterrand.

Nel 2016 pubblicava un altro bel libro intitolato Quell'idea

che ci era sembrata così bella (Aska), “viaggio

a ritroso, dietro ai fallimenti e alle delusioni della grande

utopia comunista”.

Giorgio Sacchetti

Sicilia/

Quel carcere a chiocciola ad Alcàra Li Fusi

Roberto

Fregna, in un suo recente e prezioso volumetto, ispirato all'opera

e al lavoro artistico di Vincenzo Consolo, parla della lingua

letteraria dello scrittore siciliano “che rompe il codice

linguistico comune per rappresentare la società che include

le periferie lontane di emigrazione storica, di emarginazione

e di povertà, dove vi sono donne e uomini senza terra,

piegati da fatiche immani, zappatori a dissodare campi pietrosi

o cavatori in miniere di zolfo o di pomice destinati a morire

del morbo di San Biagio”. Poi, con un procedere

per immagini divaganti e a spirali, Fregna fa cenno ad un racconto

di Consolo sull'incontro tra Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano

(uno dei più grandi poeti siciliani del 600), in un

carcere di Algeri, proseguendo con l'annotare informazioni su

un altro carcere, quello di Sant'Agata di Militello, il paese

natio di Consolo, costruito a mo' di chiocciola nei primi decenni

del 600. Roberto

Fregna, in un suo recente e prezioso volumetto, ispirato all'opera

e al lavoro artistico di Vincenzo Consolo, parla della lingua

letteraria dello scrittore siciliano “che rompe il codice

linguistico comune per rappresentare la società che include

le periferie lontane di emigrazione storica, di emarginazione

e di povertà, dove vi sono donne e uomini senza terra,

piegati da fatiche immani, zappatori a dissodare campi pietrosi

o cavatori in miniere di zolfo o di pomice destinati a morire

del morbo di San Biagio”. Poi, con un procedere

per immagini divaganti e a spirali, Fregna fa cenno ad un racconto

di Consolo sull'incontro tra Miguel de Cervantes e Antonio Veneziano

(uno dei più grandi poeti siciliani del 600), in un

carcere di Algeri, proseguendo con l'annotare informazioni su

un altro carcere, quello di Sant'Agata di Militello, il paese

natio di Consolo, costruito a mo' di chiocciola nei primi decenni

del 600.

Ragionando sulla chiocciola – e sulla sua forma difficile

da rappresentare geometricamente, quindi sulla geometria che

è scienza stratta e rimanda a spazi e punti che sono

rappresentati in un non luogo, quindi in un'utopica realtà

– Fregna richiama la Città del Sole di Tommaso

Campanella, che era di Stilo, paese della punta estrema della

Calabria, non lontano da Sant'Agata di Militello, cittadina

prossima allo stretto di Messina e dove Campanella con i suoi

discorsi aveva ispirato la “Rivolta delle Calabrie”

del 1599, muovendo i poveri contro i potenti, in un assalto

che risultò fallimentare ma che voleva abbattere la loro

“tirannide”, i loro “sofismi” e le loro

“ipocrisie”.

Lo stesso assalto al potere che animò i contadini siciliani

nel 1860, raccontato nel romanzo di Consolo Il sorriso dell'ignoto

marinaio, dal quale Fregna riprende il tema della delusione

popolare e contadina seguita alla spedizione garibaldina in

Sicilia, che tante attese aveva suscitato e tanti fuochi rivoluzionari

aveva acceso, tutti spenti dalla repressione delle forze dell'ordine

e dell'apparato giudiziario del nuovo Regno dell'Italia unita.

Così, ne L'utopia della rivolta di Alcàra Li

Fusi. Raccontata da Michele Fano Sanfratellano che da monaco

si fece zappatore (Ogni uomo è tutti gli uomini Edizioni,

Bologna 2018, pp. 42, € 9,50), Fregna riporta le scritte

sulle mura delle celle degli insorti alcaresi nel carcere della

vicina Sant'agata di Militello, e ridà voce alla rabbia

e alle ragioni dei contadini siciliani, ben palesate nelle aspre

e accese parole di Michele Fano di San Fratello, paese d'antica

storia e di millenarie e arcaiche tradizioni, immerso nei boschi

e nelle montagne dei Nebrodi, non lontano da Alcàra Li

Fusi e da Sant'Agata di Militello. E riporta, Fregna, tra le

altre, la scritta ultima e disperata di Fano, questa, nella

traduzione dal siciliano di Consolo: “Questa è

la storia vera/di Alcàra/maggio e giugno dell'anno sessanta/raccontata

dalla gente che la fece/scritta con il carbone sopra la pietra/da

Michele Fano Sanfratellano/che da monaco si fece zappatore/se

entri dentro questo pozzo torto/sappi come accadde e restatene

zitto/dì uscendo che la prossima volta/il popolo incazzato

di Alcàra/di Bronte Tusa oppure Caronia/non lascia sopra

la faccia di questa terra/neppure la semenza di sorci e notabili/cantò

la civetta e il gufo e il corvo/uniti tutti e tre un giorno

cantarono/...lupare e coltello/morte a tutti i ricchi/il povero

esclama/al fondo di tanto abisso/terra pane/l'origine è

là/fame senza fine/di/libertà”.

Silvestro Livolsi

I GAAP, 2° volume/

Storia di un'eresia anarchica

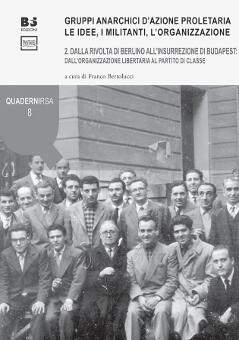

Introducendo i lavori della VII Conferenza nazionale, convocata

a Genova per il 28 aprile 1956, della Federazione Comunista

Libertaria, nuova denominazione assunta dai Gruppi Anarchici

di Azione Proletaria (GAAP), il relatore, consapevole che quella

sarebbe stata l'ultima assise del gruppo che aveva deciso di

sciogliersi e confluire nel nascente Movimento della Sinistra

Comunista, riassunse succintamente le tappe del loro percorso

politico e organizzativo. L'organizzazione era sorta con l'intenzione

di rinnovare il movimento anarchico in Italia, di portare un

contributo alla rinascita di un movimento operaio rivoluzionario.

Inizialmente

questo nucleo di compagni aveva lavorato all'interno dell'organizzazione

anarchica esistente, la Federazione Anarchica Italiana, ricostituitasi

nell'immediato dopoguerra. Ben presto però, resisi conto

della confusione politica e ideologica esistente nella Federazione

anarchica, s'indirizzarono verso la definizione e l'organizzazione

un gruppo autonomo, con una propria fisionomia, in polemica

ma sempre all'interno della Federazione; iniziarono a pubblicare

il giornale L'Impulso, per poi procedere alla costituzione

dei Gruppi Anarchici d'Azione Proletaria nel 1951. Ancora era

presente il tentativo di rinnovare e potenziare il movimento

anarchico italiano, di cui si sentivano parte. Fallito questo

proposito, negli anni seguenti aprirono il confronto con altri

gruppi politici minoritari di osservanza bordighista e trotskista,

forti del fatto che alcuni obiettivi erano stati conseguiti:

nel lavoro di critica, connesso alla polemica con gli anarchici,

si era rafforzata l'analisi teorica e storica; nel lavoro politico

e organizzativo si era formato un nucleo di militanti qualificati;

avevano impiantato un'organizzazione con un suo giornale, con

rapporti all'esterno e una vita democratica all'interno. Inizialmente

questo nucleo di compagni aveva lavorato all'interno dell'organizzazione

anarchica esistente, la Federazione Anarchica Italiana, ricostituitasi

nell'immediato dopoguerra. Ben presto però, resisi conto

della confusione politica e ideologica esistente nella Federazione

anarchica, s'indirizzarono verso la definizione e l'organizzazione

un gruppo autonomo, con una propria fisionomia, in polemica

ma sempre all'interno della Federazione; iniziarono a pubblicare

il giornale L'Impulso, per poi procedere alla costituzione

dei Gruppi Anarchici d'Azione Proletaria nel 1951. Ancora era

presente il tentativo di rinnovare e potenziare il movimento

anarchico italiano, di cui si sentivano parte. Fallito questo

proposito, negli anni seguenti aprirono il confronto con altri

gruppi politici minoritari di osservanza bordighista e trotskista,

forti del fatto che alcuni obiettivi erano stati conseguiti:

nel lavoro di critica, connesso alla polemica con gli anarchici,

si era rafforzata l'analisi teorica e storica; nel lavoro politico

e organizzativo si era formato un nucleo di militanti qualificati;

avevano impiantato un'organizzazione con un suo giornale, con

rapporti all'esterno e una vita democratica all'interno.

Era, secondo loro, il coronamento positivo della riscoperta

dell'organizzazione libertaria in polemica col “vecchio”

individualismo anarchico, fatta attraverso una rilettura di

Malatesta, Fabbri, Berneri e poi Gramsci e, sul piano internazionale,

della CNT, della FAI della guerra civile spagnola e Rosa Luxemburg.

Tutto sembrava conciliarsi: l'orientamento rivoluzionario, l'antifascismo

e la lotta partigiana, la battaglia antistalinista, la rifondazione

di un comunismo libertario e consiliarista, a partire dal riconoscimento

del fallimento delle esperienze socialdemocratiche, bolsceviche

e anarchiche passate, per formare un movimento di classe nuovo

e un'organizzazione che non fosse la riproposizione del partito

tradizionale della classe operaia, ma qualcosa di superiore,

di “inedito”.

Una parte di questo “pezzo” di storia dei GAAP è

stato oggetto di estrema attenzione e narrazione nel primo volume

uscito l'anno scorso a cura di Franco Bertolucci (Gruppi

anarchici d'azione proletaria. Le idee, i militanti, vol. 1,

Dal Fronte popolare alla «legge truffa»: la crisi

politica e organizzativa dell'anarchismo, Bfs-Pantarei,

2017). Lavoro che è proseguito con questo secondo volume,

sempre curato da Franco Bertolucci (Gruppi anarchici d'azione

proletaria. Le idee, i militanti, l'organizzazione. Vol. 2 Dalla

rivolta di Berlino all'insurrezione di Budapest: dall'organizzazione

libertaria al partito di classe, a cura di Franco Bertolucci,

Bfs-Pantarei, Pisa-Milano 2018, pp. 784. € 40,00). Entrambi

i volumi, e il terzo promesso che seguirà, sono il frutto

di un impegno preso dal curatore nel 1998 con uno dei principali

protagonisti di quest'esperienza, Pier Carlo Masini (1923 -1998),

quando donò alla Biblioteca Serantini l'archivio politico

dei GAAP e le sue carte personali. Pier Carlo Masini espresse

l'intenzione che dieci anni dopo la sua scomparsa quei materiali

fossero riordinati e resi disponibili per le attività

di studio e di ricostruzione storica.

Impegno ampiamente rispettato, grazie a quasi vent'anni di lavoro.

Difatti i due volumi contengono in appendice una voluminosa

documentazione di materiali di vario genere oggi facilmente

consultabili. In questo secondo volume la documentazione spazia

dalle conferenze nazionali dei GAAP e dell'Internazionale comunista

libertaria, alle circolari di orientamento politico e organizzative

stilate dal comitato nazionale, a saggi storici e teorici e

articoli tratti dal giornale L'Impulso.

Staccatisi dall'area anarchica tradizionale, i GAAP si diedero

per scopo politico quello di inserirsi nel perimetro del dissenso

a sinistra dei partiti parlamentari, ritenevano di poter incidere

nello scontro politico e ideologico al fine di costruire qualcosa

di nuovo che non fosse l'ennesimo piccolo gruppo settario tutto

proiettato su se stesso. Prioritario diventava lavorare per

una nuova organizzazione politica in grado di sconfiggere l'egemonia

del partito comunista, spezzare la sua alleanza col partito

socialista al quale riconoscevano l'originalità di un

percorso indipendente, diverso da quello delle socialdemocrazie

europee. In questo senso, seppure in una dimensione forse più

piccola di quella prevista e/o voluta, qualcosa si mosse a partire

dal 1955, quando una forma di dissenso si palesò dentro

il partito di Togliatti con la corrente che si denominò

Azione comunista. Nella lunga introduzione alle carte, il curatore

ricostruisce con dovizia e pazienza il contesto storico e sociale

di quel periodo, all'interno del quale inserisce le analisi

e le scelte operate dai comunisti libertari. Restituisce così

al lettore il clima di quegli anni, la vivacità del dibattito

politico alla sinistra dei partiti istituzionali del movimento

operaio, portando alla luce esperienze di lotta e correnti politiche

trascurate o cancellate da certa storiografia, tutta tesa a

fare la storia dei partiti maggiori, in particolare di quello

comunista.

Quando gli esponenti di Azione comunista decisero di uscire

allo scoperto pubblicando il periodico omonimo, furono espulsi

dal partito. Questo accadeva nel giugno 1956, in concomitanza

con la diffusione del rapporto segreto di Krusciov nel mondo

occidentale. Pochi mesi dopo vennero i fatti di Polonia e la

rivoluzione ungherese, duramente repressa dall'intervento delle

truppe sovietiche. Fu in quel contesto che, - anche per impulso

dei dirigenti della Federazione Comunista Libertaria, nuovo

nome assunto dai GAAP - si presero o ripresero contatti con

forze politiche del dissenso a sinistra, come dimostra nel libro

il continuo riferimento allo scambio di lettere tra esponenti

di Azione comunista, dei Gruppi Comunisti Rivoluzionari, la

sezione italiana della Quarta Internazionale e il Partito Comunista

Internazionalista (Battaglia comunista).

Sull'onda della crisi di una parte della sinistra tradizionale,

indotta dagli eventi, queste quattro organizzazioni decisero

di costituire un organismo di confronto: il Movimento della

Sinistra Comunista. Si trattò di un accordo abbastanza

generico, né poteva essere diversamente data la persistenza

di analisi e impostazioni di lavoro politico e sindacale non

omogenee, che si sperava però di superare attraverso

un confronto prolungato nel tempo. Non fu così semplice.

Quelli della Quarta Internazionale sollevarono la questione

della natura sociale dell'Urss, stato operaio degenerato, mentre

per gli altri era un paese capitalista e imperialista quanto

gli Stati Uniti; poi del sindacato: aderire alla Cgil? Votare

nelle elezioni per le Commissioni Interne per i loro esponenti

di categoria? Partecipare o meno alle elezioni politiche e amministrative?

E che indicazione di voto dare? Su quest'ultimo punto, già

per le elezioni del marzo 1956, i comunisti libertari avevano

per così dire rotto un tabù.

La parola d'ordine “non votate”, scrissero in un

documento, salvo il caso di un boicottaggio generale delle elezioni,

è “settaria ed utopistica: settaria perché

estrania l'organizzazione rivoluzionaria dalla vita politica

delle masse in una fase in cui queste entrano in movimento;

utopistica perché non realizza il benché minimo

risultato positivo, confonde le poche astensioni coscienti nella

massa delle astensioni incoscienti, preclude ogni possibilità

di lavoro ulteriore di persuasione e di penetrazione”.

La conclusione era che l'organizzazione si proponeva di dare

“una caratterizzazione rivoluzionaria” al voto dei

lavoratori, il quale esprimeva il loro malcontento, la loro

opposizione radicale alla presente società, “sia

pure espresso con una scheda”. Insomma, era ora di uscire

dallo “sterile” astensionismo anarchico e, alla

fine, l'indicazione tattica data ai propri militanti era di

votare i “candidati operai”.

Nel 1957, a fronte del persistere di evidenti divergenze non

appianate, tra “trotskisti” e “bordighisti”,

i comunisti libertari proposero una fusione in breve tempo che

voleva dire sciogliere tutte e quattro le organizzazioni e promuoverne

una nuova. La proposta trovò il consenso della sola Azione

comunista, mentre “bordighisti” e “trotskisti”

uscirono dal movimento. Con la nascita dell'organizzazione della

Sinistra Comunista, si concludeva la storia dei GAAP-FCL. Ma

la stessa nascita del nuovo e “inedito partito”

portava in sé i nodi di contraddizioni che esplosero

l'anno seguente dividendo i percorsi tra una parte degli ex

militanti comunisti libertari e gli altri che rimarranno all'interno

della neonata organizzazione.

Diego Giachetti

Donne in carcere/

Un mondo sospeso

Chi evita l'errore elude la vita.

C.G. Jung

Un paio di mesi fa è uscito, per quelli dell'editrice

Ortica, un piccolo libro che raccoglie storie di donne, il cui

titolo allude alla proibizione di introdurre agrumi all'interno

del carcere femminile di Rebibbia dove sono recluse: I limoni

non possono entrare. Storie di donne dal carcere (Alessandra

Caciolo, Stefania Zanda, Aprilia – Lt 2018, pp. 216, €

12,00).

Tra il 2017 e il 2018, all'interno di un progetto che prevedeva

incontri settimanali di gruppo per tutte quelle detenute che

sentivano la necessità di raccontare e condividere la

loro storia, è stato raccolto il materiale che in seguito

ha preso la forma di libro. Grazie alla disponibilità

di sei o sette di loro è stato possibile raccontare il

carcere, con tutte le sue contraddizioni e i pregiudizi, e aprire

lo sguardo su una realtà che chiamare “luogo dell'oblio”

calza a pennello, un posto dove le vite rimangono sospese e

dove regna l'attesa. Un luogo molto spesso dimenticato.

Quello

di cui si parla non è genericamente il carcere, ma il

carcere femminile e quello di Rebibbia è uno dei pochi

ad averne uno destinato solo alle donne. Infatti la realtà

carceraria italiana è composta quasi esclusivamente da

istituti maschili con sezioni femminili all'interno –

spesso molto piccole – dove le donne sono lasciate lì,

abbandonate a se stesse; quindi “far ascoltare”

il carcere femminile significa cercare di alzare il volume mentre

si parla di una differenza di genere sostanziale. Significa

domandarsi cosa vorrebbe dire spostare l'attenzione sulle donne

per fare della detenzione femminile il parametro dell'uguaglianza. Quello

di cui si parla non è genericamente il carcere, ma il

carcere femminile e quello di Rebibbia è uno dei pochi

ad averne uno destinato solo alle donne. Infatti la realtà

carceraria italiana è composta quasi esclusivamente da

istituti maschili con sezioni femminili all'interno –

spesso molto piccole – dove le donne sono lasciate lì,

abbandonate a se stesse; quindi “far ascoltare”

il carcere femminile significa cercare di alzare il volume mentre

si parla di una differenza di genere sostanziale. Significa

domandarsi cosa vorrebbe dire spostare l'attenzione sulle donne

per fare della detenzione femminile il parametro dell'uguaglianza.

Nel nostro paese, ma anche nel resto d'Europa la situazione

pare non essere molto diversa, le donne sono poco più

del 4% della popolazione detenuta, delinquono quantitativamente

meno e anche “qualitativamente” sono, per così

dire, inferiori ai maschi; significa che, in buona parte, si

tratta di piccola criminalità proveniente da percorsi

di esclusione sociale dove è frequente la recidività.

Per questo le autrici del libro sottolineano come adottare un'ottica

di genere, sia per leggere il reato sia per determinare la pena

e la sua esecuzione, sarebbe un guadagno per tutte e per tutti.

Il fatto sostanziale del libro sta proprio in questa proposta

sottesa, una proposta che rivoluzionerebbe il modello di pena

tuttora in uso e che potrebbe far pensare ad un carcere diverso,

un carcere – si sottolinea – probabilmente pensato

per la prima volta. L'autenticità delle narrazioni raccolte,

con la loro capacità di coinvolgimento emotivo, non fa

altro che mostrare quanto il bisogno sia impellente, come sia

indispensabile guardare alle storie, e non ai numeri, se si

vuole avere un'autentica comprensione della situazione carceraria.

Di fatto io credo che il carcere mostri macroscopicamente ciò

che accade in tutti gli altri ambiti del nostro vivere sociale,

soprattutto laddove si raggruppano grossi numeri di persone

in condizione di fragilità – vuoi perché

troppo giovani, troppo vecchie o malate – dove la tendenza

all'omologazione, al protocollo, all'appiattimento standardizzato,

è la scelta forte e più facile. Poter rivolgere

attenzione ad ogni individuo per la particolarità che

lo contraddistingue nel genere e nell'esperienza di vita (che

l'ha condotto a delinquere, ad esempio, nel caso specifico di

cui stiamo parlando), presuppone lo sradicamento dell'abitudine

all'indifferenza, all'individualismo esasperato, presuppone

ripensare alla base tutto il nostro vivere relazionale, dalla

coppia alla famiglia fino alla comunità sociale. Lavoro

immenso da cui non possiamo prescindere se scegliamo di percorrere

strade utili a risolvere problemi, a creare salute, benessere

e magari, perché no, anche felicità.

Allora questo libretto diventa un piccolo/grande spunto di riflessione.

Si parte dall'ascolto, dall'empatia, dal provare a mettersi

nei panni dell'altro. Si tratta di vedere umanità in

chi ha sbagliato e di cercare soluzioni alternative che creino

occasioni di vita. Si tratta di uscire dalla logica della violenza

punitiva e dell'abuso di potere.

Si legge così nelle ultime pagine: “la consapevolezza

che, anche se abbiamo commesso degli errori non siamo diverse

dagli altri, anzi abbiamo qualcosa che ci contraddistingue:

la lotta, la sofferenza e la determinazione di andare avanti.

Non si può ridurre l'esistenza di una persona alla somma

degli errori commessi. Gli sbagli avvenuti per motivi diversi

sono degli ostacoli sul cammino, comprenderli può permetterci

di non ripetere gli stessi errori.”

Penso sia un pensiero importante per tutte e tutti, dentro e

fuori dai carceri.

Silvia Papi

Futuri possibili/

Cercare l'utopia (per continuare a camminare)

Se pure l'utopia è irraggiungibile, secondo Eduardo

Galeano è per lei che ci si mette in viaggio: “Mi

avvicino di due passi, lei si allontana di due passi. Cammino

per dieci passi e l'orizzonte si sposta dieci passi più

in là. Per quanto io cammini, non la raggiungerò

mai. A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo: a camminare.”

Il contrario di utopia è distopia, ovvero il luogo “cattivo”

che (ancora) non c'è ma è possibile, forse vicinissimo.

Elisabetta Di Minico ha scritto con Il futuro in bilico.

Il mondo contemporaneo tra controllo, utopia e distopia

(Meltemi, Sesto San Giovanni 2018, pp. 422, € 28,00) un

libro importante, usando la fantascienza come grimaldello per

scardinare il presente e i futuri (ravvicinati) possibili.

Il

primo capitolo ci introduce ai temi saltellando fra i secoli

per mostrarci come la coppia utopia/distopia abbia genitori

illustri. Il

primo capitolo ci introduce ai temi saltellando fra i secoli

per mostrarci come la coppia utopia/distopia abbia genitori

illustri.

Utopici? I primi nomi che vengono in mente sono Bacone e Voltaire.

Passando per i seguaci di Charles Fourier e per Edward Bellamy

arriviamo all'immeritatamente dimenticato L'anno 2440

scritto (nel 1771) dall'illuminista Louis Sébastien Mercier.

Variamente distopici Erewhon di Samuel Butler, molti

passaggi de I viaggi di Gulliver, alcune opere di Verne,

La macchina si ferma, Rur di Karel Capek e Metropolis

(l'autrice cita solo il film dimenticando il romanzo del 1925

di Thea Von Harbou da cui fu tratto) per arrivare alla fantascienza

propriamente detta letteraria, cinematografica e fumettara.

Chiariamo subito che quasi solo in Italia, per un antico pregiudizio,

romanzi come 1984 o Il mondo nuovo non sono considerati

fantascienza.

Il secondo capitolo – «Distopia e controllo»

– esamina in dettaglio 20 opere. E ci sono recuperi assai

interessanti. Per esempio, il romanzo La notte della svastica

(del 1937) scritto dall'inglese Katharine Burdekin. O Antifona

(1938) della scrittrice e filosofa Ayn Rand. Oppure Kallocaina

(1940) della svedese Karin Boye. Tre donne “rimosse”

dunque: sarà un caso?

Fra i libri citati di sfuggita – sarebbe stato impossibile

analizzarli tutti – anche Qui non è possibile

(1935) di Sinclair Lewis che immagina gli Usa sotto dittatura:

quel titolo a me ricorda i tanti che recentemente di fronte

ai primi segni di ri-fascistizzazione di Polonia, Ungheria o

Turchia avevano sentenziato “indietro non si torna”...

E infatti.

Siamo così arrivati a metà libro. E adesso Elisabetta

Di Minico ci propone i due capitoli finali (risultano più

intrecciati che paralleli) ovvero «Distopia e poteri dominanti»

– cioè le dittature, più o meno mascherate

– e «Distopia e poteri suadenti» insomma i

governi che vengono definiti democratici. Politicamente sono

i due capitoli più interessanti, è ovvio. Il reale

e l'immaginazione a confronto: e il risultato può spaventare

anche le persone più coraggiose. Pur con tutti i distinguo

storici, teorici e pratici, l'autrice giustamente annota: “la

“cancrena” che divora i poteri suadenti è

poco differente da quella delle peggiori dittature”. È

un'osservazione che si può estendere dal caso particolare

al generale. Verso la fine, Elisabetta Di Minico chiarisce:

“il presente studio non vuole screditare i sistemi democratici

[...] almeno non del tutto”. Ma citando Herbert Marcuse

ricorda che comunque “questa società cambia tutto

ciò che tocca in una fonte potenziale di progresso e

di sfruttamento, di fatica memorabile e di soddisfazione, di

libertà e di oppressione”. E più avanti

aveva riportato una delle frasi più famose (e difficilmente

contestabili) di Marcuse: “una confortevole, levigata,

ragionevole, democratica non-libertà prevale nella civiltà

industriale avanzata, segno del progresso tecnico”. Beninteso

è «levigata» in questa parte del mondo perché

altrove (nelle vecchie/nuove colonie) il capitalismo può

togliersi la maschera e mostrarsi – perfino vantarsi –

capace di ogni infamia. Qui è un Occidente che si finge

tollerante, lì cambia una sola vocale e diventa Uccidente.

Un libro che merita, dunque. Difetti? Non potendo dire tutto

in 400 pagine, alcune sezioni storico-politiche sono tagliate

con l'accetta e frettolose; questo forse spiega anche perché

tra le fonti si citano opere più propagandistiche (Il

libro nero del comunismo o Lo scontro delle civiltà

di Samuel Huntingron) che ricche di documentazione.

Auspicabile che, in prossimi lavori, il gruppo di ricerca HISTOPIA

(bellissimo nome) del quale l'autrice fa parte recuperi anche

testi utopici/distopici di area anarchica, qui un po' trascurati.

Si potrebbe partire dall'antologia (del 1948 ma ripubblicata

nel 1981) Viaggio attraverso l'utopia di Maria Luisa

Berneri.

Intanto i più ottimisti fra noi continuano a camminare

verso le utopie e a pensare che le rivoluzioni possano sovvertire

in meglio lo stato presente. Ognuna/o interpretando a suo modo

la frase del bolscevico (poi dissidente) e romanziere Evgenij

Zamjatini: “l'ultima rivoluzione è come l'ultimo

numero: non esiste.”

Daniele Barbieri

Russia 1917/

Da bolscevica a anarchica. Storia di una ribelle

Poche opere letterarie e politiche, prodotte nella Russia degli

anni 20 e 30, danno l'idea di quanto la rivoluzione sia stata

spontanea e partecipata dai lavoratori di città e campagne

come l'autobiografia di Evgenija Jaroslavskaja-Markon, La

ribelle (Ugo Guanda Editore, Milano 2018, pp. 180, €

16,50), pubblicata recentemente.

Conosciamo

la storia degli anarchici russi e del movimento anarchico russo,

attraverso le biografie di coloro che, nell'800, hanno formulato

il pensiero etico, sociale e politico dell'anarchismo e/o che,

durante gli anni della rivoluzione, hanno militato in Russia

e negli altri Paesi del mondo. Conosciamo di meno o non conosciamo

affatto le figure di coloro che, travolti dal bolscevismo nella

sua versione leninista e stalinista, sono stati cancellati dalla

memoria del movimento. Figure che, pur facendo parte della sua

storia, non hanno mai potuto accedere ad un riconoscimento storiografico.

Il libro apre una pagina nuova relativa agli anarchici vittime

dimenticate della repressione spietata dell'anarchismo in Russia,

durante la progressiva conquista del potere e all'indomani della

definitiva presa del potere bolscevica. Il libro contiene oltre

alla autobiografia di un'anarchica morta a 29 anni nel Gulag

delle isole Solovki, dove era stata imprigionata, fucilata per

le sue idee e per la sua ribellione alla oppressione stalinista,

anche parte della documentazione penale che la riguardò,

la prefazione dello scrittore Olivier Rolin e la postfazione

di Irina Flige. La storia della breve vita di Evgenija Jaroslavskaja-Markon,

vissuta come una meteora fiammeggiante nel cielo nero del comunismo

leninista, è emersa casualmente dal ritrovamento negli

Archivi russi sul Gulag della sua autobiografia, insieme ad

una fotografia, che per la sua espressività difficilmente

si dimentica e che è stata riprodotta sulla copertina

del libro. Il ritrovamento è avvenuto grazie al precitato

scrittore che lavorava negli Archivi in vista della preparazione

di un suo romanzo. Nel quadro costituito dalla spaventosa tragedia

del popolo russo, che ha iniziato la rivoluzione, ma che ben

presto viene piagato e piegato dalla burocratica piramide sociale

che si sta organizzando e costruendo sulle ultime ceneri della

rivoluzione, si leva la voce ribelle di Evgenija Jaroslavskaja-Markon.

Giovanissima entra a far parte integrante di quel grande sogno

di emancipazione universale e dopo un'iniziale adesione al bolscevismo,

la futura autrice dell'autobiografia, delusa, abbraccia le idee

anarchiche. A queste resterà fedele fino alla fine. Tra

la prima dichiarazione di fede e l'imprigionamento nel Gulag,

si snoda una vita affettiva, sociale e militante intensa, ricca

di relazioni sociali e politiche con gli ambienti anarchici

e menscevici dell'emigrazione a Parigi, raccontata nel suo scritto

con accenti vividi e toccanti. Evgenija Jaroslavskaja-Markon

esiliandosi a Parigi potrebbe salvarsi con il suo compagno,

ma condividendo di fatto la sua nostalgia della Russia, vi rientra.

Finiti nel Gulag, entrambi vengono fucilati; per primo il suo

compagno, per aver tentato di fuggire, e successivamente lei,

per averlo aiutato in tale tentativo. Fra l'uno e l'altro evento,

Evgenija Jaroslavskaja-Markon, laureata in filosofia e proveniente

da una famiglia ebrea di studiosi, diventa una ladra, non si

riesce a capire per quale motivo: se per necessità, scelta

ideologica oppure per disperazione. Conosciamo

la storia degli anarchici russi e del movimento anarchico russo,

attraverso le biografie di coloro che, nell'800, hanno formulato

il pensiero etico, sociale e politico dell'anarchismo e/o che,

durante gli anni della rivoluzione, hanno militato in Russia

e negli altri Paesi del mondo. Conosciamo di meno o non conosciamo

affatto le figure di coloro che, travolti dal bolscevismo nella

sua versione leninista e stalinista, sono stati cancellati dalla

memoria del movimento. Figure che, pur facendo parte della sua

storia, non hanno mai potuto accedere ad un riconoscimento storiografico.

Il libro apre una pagina nuova relativa agli anarchici vittime

dimenticate della repressione spietata dell'anarchismo in Russia,

durante la progressiva conquista del potere e all'indomani della

definitiva presa del potere bolscevica. Il libro contiene oltre

alla autobiografia di un'anarchica morta a 29 anni nel Gulag

delle isole Solovki, dove era stata imprigionata, fucilata per

le sue idee e per la sua ribellione alla oppressione stalinista,

anche parte della documentazione penale che la riguardò,

la prefazione dello scrittore Olivier Rolin e la postfazione

di Irina Flige. La storia della breve vita di Evgenija Jaroslavskaja-Markon,

vissuta come una meteora fiammeggiante nel cielo nero del comunismo

leninista, è emersa casualmente dal ritrovamento negli

Archivi russi sul Gulag della sua autobiografia, insieme ad

una fotografia, che per la sua espressività difficilmente

si dimentica e che è stata riprodotta sulla copertina

del libro. Il ritrovamento è avvenuto grazie al precitato

scrittore che lavorava negli Archivi in vista della preparazione

di un suo romanzo. Nel quadro costituito dalla spaventosa tragedia

del popolo russo, che ha iniziato la rivoluzione, ma che ben

presto viene piagato e piegato dalla burocratica piramide sociale

che si sta organizzando e costruendo sulle ultime ceneri della

rivoluzione, si leva la voce ribelle di Evgenija Jaroslavskaja-Markon.

Giovanissima entra a far parte integrante di quel grande sogno

di emancipazione universale e dopo un'iniziale adesione al bolscevismo,

la futura autrice dell'autobiografia, delusa, abbraccia le idee

anarchiche. A queste resterà fedele fino alla fine. Tra

la prima dichiarazione di fede e l'imprigionamento nel Gulag,

si snoda una vita affettiva, sociale e militante intensa, ricca

di relazioni sociali e politiche con gli ambienti anarchici

e menscevici dell'emigrazione a Parigi, raccontata nel suo scritto

con accenti vividi e toccanti. Evgenija Jaroslavskaja-Markon

esiliandosi a Parigi potrebbe salvarsi con il suo compagno,

ma condividendo di fatto la sua nostalgia della Russia, vi rientra.

Finiti nel Gulag, entrambi vengono fucilati; per primo il suo

compagno, per aver tentato di fuggire, e successivamente lei,

per averlo aiutato in tale tentativo. Fra l'uno e l'altro evento,

Evgenija Jaroslavskaja-Markon, laureata in filosofia e proveniente

da una famiglia ebrea di studiosi, diventa una ladra, non si

riesce a capire per quale motivo: se per necessità, scelta

ideologica oppure per disperazione.

A pochi passi dalla fucilazione spiega agli inquirenti, che

stanno istruendo il processo contro di lei, che: “Scrivo

questa autobiografia non per voi, organi inquirenti (se fosse

servita solo a voi, non mi sarei nemmeno sognata di scriverla!).

Semplicemente, ho voglia di “ imprimere” la mia

vita sulla carta, ma di carta non riesco a trovarne, tranne

che nell'Ufficio informazioni e indagini”.

Durante la lettura di questo libro, immaginiamola nella sua

cella, sola, prossima alla condanna capitale che si aspetta,

ma salda, mentre traccia sulla carta e tramanda la passione,

la sensibilità, il coraggio, la curiosità intellettuale

e la ribellione all'ingiustizia, che sono state le caratteristiche

principali della sua straordinaria personalità.

Enrico Calandri

Malattie psichiatriche in aumento/

Fermare l'epidemia è possibile?

“Se disponiamo di trattamenti davvero efficaci per i

disturbi psichiatrici, perché la malattia mentale è

diventata un problema di salute sempre più rilevante?

Se quello che ci è stato raccontato finora è vero,

cioè che la psichiatria ha effettivamente fatto grandi

progressi nell'identificare le cause biologiche dei disturbi

mentali e nello sviluppare trattamenti efficaci per queste patologie,

allora possiamo concludere che il rimodellamento delle nostre

convinzioni sociali promosso dalla psichiatria è stato

positivo. (...) Ma se scopriremo che la storia è diversa

- che le cause biologiche dei disturbi mentali sono ancora lontane

dall'essere scoperte e che gli psicofarmaci stanno, di fatto,

alimentando questa epidemia di gravi disabilità psichiatriche

- cosa potremo dire di aver fatto? Avremo documentato una storia

che dimostra quanto la nostra società sia stata ingannata

e, forse, tradita.”

Il

libro di Robert Whitaker Indagine su un'epidemia. Lo straordinario

aumento delle disabilità psichiatriche nell'epoca del

boom degli psicofarmaci (edizioni Giovanni Fioriti, Roma

2013, pp. 392, € 26,00) è un percorso, uno studio

storico e scientifico dalla nascita degli psicofarmaci fino

a oggi. La domanda di partenza è come mai, nell'era del

boom degli psicofarmaci, c'è un aumento delle disabilità

psichiatriche? Il

libro di Robert Whitaker Indagine su un'epidemia. Lo straordinario

aumento delle disabilità psichiatriche nell'epoca del

boom degli psicofarmaci (edizioni Giovanni Fioriti, Roma

2013, pp. 392, € 26,00) è un percorso, uno studio

storico e scientifico dalla nascita degli psicofarmaci fino

a oggi. La domanda di partenza è come mai, nell'era del

boom degli psicofarmaci, c'è un aumento delle disabilità

psichiatriche?

Se davvero sono avvenuti questi progressi ci dovremmo aspettare

una riduzione dei pazienti in psichiatria, che dovrebbe essere

ancor più evidente con l'avvento degli psicofarmaci di

seconda generazione, dal 1988 in poi. Invece il numero dei casi

di persone che hanno una disabilità cronica dopo l'uso

degli psicofarmaci è in aumento. Gli psicofarmaci, oltre

ad agire solo sui sintomi e non sulle cause della sofferenza

della persona, alterano il metabolismo e le percezioni, rallentano

i percorsi cognitivi e ideativi, contrastando la possibilità

di fare scelte autonome, generano fenomeni di dipendenza e assuefazione

del tutto pari, se non superiori, a quelli delle sostanze illegali

classificate come droghe pesanti, dalle quali si distinguono

non per le loro proprietà chimiche o effetti, ma per

il fatto di essere prescritti da un medico e commercializzate

in farmacia.

Le cause biologiche dei “disturbi mentali” sono

ancora lontane dell'essere scoperte; invece sono gli psicofarmaci,

dagli studi scientifici che Whitaker ci mostra, che presi a

lungo andare, portano a gravi squilibri chimici nel nostro cervello.

Nella nostra società è dato per scontato dalla

maggioranza della popolazione che la depressione è associata

ad una mancanza di serotonina, ma come ci spiega bene il libro

“indagine su un'epidemia” non c'è nessuno

studio scientifico che lo dimostra.

Negli ultimi 40 anni, la psichiatria ha rimodellato, in profondità,

la nostra società. Attraverso il suo Manuale Diagnostico

e Statistico (DSM), la psichiatria traccia la linea di confine

tra ciò che è normale e ciò che non lo

è. La nostra comprensione sociale della mente umana,

che in passato nasceva da fonti di vario genere, ora è

filtrata attraverso il DSM. Quello che finora ci ha proposto

la psichiatria è la centralità degli “squilibri

chimici” nel funzionamento del cervello, ha cambiato il

nostro schema di comprensione della mente e messo in discussione

il concetto di libero arbitrio. Ma noi siamo davvero i nostri

neurotrasmettitori?

L'allargamento dei confini diagnostici favorisce il reclutamento,

in psichiatria, di un numero sempre più alto di bambini

e adulti. Oggi a scuola sono sempre di più i bambini

che hanno una diagnosi psichiatrica e ci è stato detto

che hanno qualcosa che non va nel loro cervello e che è

probabile che debbano continuare a prendere psicofarmaci per

il resto della loro vita, proprio come un “diabetico che

prende l'insulina”.

Fermare l'epidemia è possibile? Forse rompendo il legame

fra psichiatria e multinazionali produttori dei farmaci, e se

gli psichiatri ascoltassero i loro pazienti su quello che hanno

da dire sui gravi effetti collaterali, sarebbero in pochi a

proseguire un trattamento psicofarmacologico a lungo termine.

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud-Pisa

antipsichiatriapisa@inventati.org

www.artaudpisa.noblogs.org

|