|

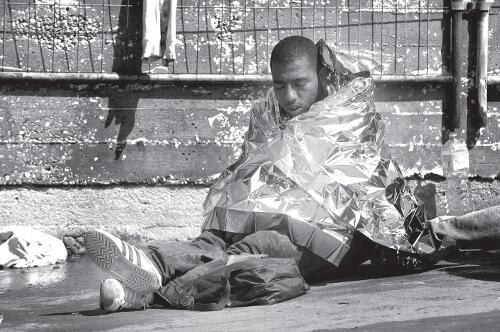

migranti

Immigrazione e (in)sicurezza

a cura dell'associazione Naga / foto di Paolo Poce

L'ultimo rapporto dell'associazione Naga, che opera a Milano, racconta le situazioni abitative, lavorative e di salute dei migranti. Una fotografia unica e attendibile (anche se parziale) di una situazione drammatica.

Il Naga è un'associazione di volontariato laica, indipendente e apartitica nata a Milano nel 1987. Ogni giorno i 400 volontari del Naga forniscono assistenza sanitaria, sociale e legale ai cittadini stranieri e si impegnano per la difesa dei diritti di tutti.

“Crediamo che il diritto alla salute sia indipendente da un permesso di soggiorno e ci impegniamo per rendere effettivo il godimento di questo diritto fondamentale”, si legge nello statuto dell'associazione. “Offriamo servizi di medicina di base e specialistica, consulenze psicologiche, psichiatriche e di orientamento ai servizi. Inoltre effettuiamo un costante monitoraggio dell'applicazione del diritto alla salute e denunciamo ogni violazione.”

Le attività sanitarie si svolgono sia nella sede dell'associazione sia sul territorio. In un anno vengono svolte dal Naga circa 10.000 visite ambulatoriali da circa 80 medici volontari per persone provenienti da oltre 62 Paesi di origine e fornite 3.500 confezioni di farmaci.

8.000 persone, dal 2014 al 2017, 200 a settimana, 40 al giorno

sono i cittadini stranieri non in regola con il permesso di

soggiorno, ma anche europei rumeni e bulgari, che si sono rivolti

per la prima volta all'associazione per una visita medica.

Si tratta in media di giovani, istruiti, arrivati in Italia

di recente, molti hanno un'occupazione, ma saltuaria o di bassa

qualità, e condizioni abitative sempre più precarie.

Hanno malattie analoghe a quelle di cittadini italiani. E non

rappresentano una minaccia, neanche sanitaria.

Questo in estrema sintesi il quadro che emerge dal Rapporto

Naga 2018, scritto in collaborazione con l'Università

Bocconi e il Centre for Research and Analysis of Migration,

University College di Londra. Il Rapporto quest'anno è

stato completato con i dati sanitari di 2.044 persone arrivate

al Naga nel 2017 per una prima visita.

Anche se i dati raccolti non possono considerarsi rappresentativi

in senso stretto, riguardano un numero cospicuo di persone migranti

e, pur in assenza di un denominatore stabile a cui riferirsi

per definire un ordine di grandezza, offrono una fotografia

unica e attendibile.

I dati: provenienza, permanenza e istruzione

Nell'arco degli anni analizzati, le persone che arrivano al

Naga provengono per la maggior parte dal Nord Africa (oltre

un quarto dei nuovi utenti nel 2017), mentre diminuiscono le

persone che arrivano dall'Europa orientale, e aumentano le persone

dal latino-america. I migranti dall'Africa Sub Sahariana e coloro

che provengono dall'Asia sono rispettivamente un settimo dei

nuovi utenti nel 2017.

In generale, gli uomini sono più numerosi rispetto alle

donne, con variazioni importanti a seconda dei Paesi di provenienza.

Aumentano le persone che sono in Italia da meno di due anni

(28% nel 2014, 37% del 2017), oltre un terzo è in Italia

da più di quattro anni e viene al Naga per una prima

visita.

Diminuiscono i livelli di istruzione, aumenta la precarizzazione

delle condizioni abitative e di lavoro. La maggior parte delle

persone (oltre un terzo) visitate per la prima volta nel 2017

ha un livello d'istruzione assimilabile alle scuole superiori

italiane, alcune hanno un titolo universitario. Nel tempo però

le persone con istruzione superiore sono diminuite (nel 2000

erano il 40%).

Sono aumentate le persone senza fissa dimora, che erano circa

340 nel 2014 (19%) fino ad arrivare a 468 nel 2017 (22%), in

particolare gli uomini senza fissa dimora erano 263 nel 2014

e 385 nel 2017 (passando da circa 20% a 30%). Le donne che vivono

presso il datore di lavoro sono invece diventate più

numerose (erano 18 nel 2014, pari al 2,6%, e 35 nel 2017, pari

al 4,2%).

La condizione abitativa diventa sempre più precaria.

A questo si accompagna un acuirsi della precarizzazione del

lavoro.

A fronte di un aumento dell'occupazione (non in regola), con

proporzioni analoghe per uomini e donne, il tipo di occupazione

diventa sempre più instabile. Come mostrano anche i precedenti

rapporti Naga, le occupazioni permanenti (con datore di lavoro

stabile e orario di lavoro a tempo pieno o parziale) si sono

ridotte in modo netto, e sono aumentate quelle saltuarie (lavoro

a giornata, o presso più datori, o con orari di lavoro

variabili) probabilmente per la crisi economica iniziata nel

2009. Si è verificata un'inversione di tendenza a partire

dal 2014, per poi esserci un nuovo peggioramento nel 2017, quando

la stragrande maggioranza delle persone visitate per la prima

volta ha un'occupazione saltuaria o è ambulante (rispettivamente

453 e 37 persone, attorno all'80%).

Un dato importante è che la percentuale di persone al

di fuori della forza lavoro è bassa: nel 2017 solo il

2% per gli uomini e il 7,5% delle donne, a conferma del fatto

che le persone migranti non regolari fanno parte del mercato

del lavoro in modo sostanziale.

Fattori associati all'avere un lavoro sono il grado di istruzione

e il numero di anni da cui si è in Italia: mentre solo

un quinto delle persone che sono in Italia da meno di un anno

hanno un'occupazione, la proporzione aumenta dopo due anni di

permanenza, fino ad arrivare a metà delle persone occupate

tra chi ha 3-4 anni di permanenza.

Infine, il Rapporto conferma il dato, già noto, che mentre

in Italia la quasi totalità dei migranti occupati svolge

lavori non qualificati, nel Paese di origine molti erano impiegati

in occupazioni con alto livello di specializzazione.

Malattie comuni per età e condizione

La fotografia che emerge è di malattie molto comuni, associabili all'età delle persone, alle condizioni lavorative e abitative.

I motivi di visita più frequenti sono dolori articolari, dolori di schiena (245 persone), seguiti da disturbi respiratori come faringite e influenza (233), malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (221), malattie dell'apparato genitale, contraccezione e gravidanza (204).

Almeno il 10% delle persone ha condizioni croniche, come diabete e ipertensione, che necessitano di un intervento di secondo livello in ambito ospedaliero, cioè di esami di approfondimento, e di una cura nel tempo. È lecito supporre che in assenza della visita presso il Naga queste persone avrebbero continuato a gestire in maniera inappropriata queste malattie, fino a un prevedibile peggioramento e al ricovero in pronto soccorso.

L'accesso al medico di base – richiesto e sostenuto dal Naga – permetterebbe di tutelare la salute dei migranti non in regola con il permesso di soggiorno al pari degli altri cittadini ed eviterebbe – per esempio in questi casi – un ricorso tardivo al pronto soccorso. Una scelta politica, che risponderebbe anche a ragioni di sostenibilità.

Le persone che hanno condizioni che richiedono prestazioni urgenti o essenziali vengono indirizzate dai medici del Naga agli ospedali per completare il percorso di diagnosi e cure, e per il rilascio del documento STP (Straniero Temporaneamente Presente) (241 persone nel 2017).

Il Naga sceglie di non vicariare un servizio che l'ente pubblico deve garantire perché il diritto alla salute di ogni individuo possa essere rispettato, e offre assistenza sanitaria inserendosi nelle maglie dei servizi, denunciando carenze e scelte discriminatorie di decisori, ospedali, strutture sanitarie. Oggetto di un precedente rapporto è stato proprio il rilascio dell'STP, previsto per legge, che dovrebbe permettere alle persone senza permesso di soggiorno di accedere alle prestazioni urgenti, essenziali e continuative. Dal rapporto e dall'esperienza quotidiana del Naga, il rilascio dell'STP è di fatto un atto discrezionale che varia da ospedale a ospedale.

La salute delle donne

Oltre 800 donne si sono recate al Naga nel 2017 per una prima visita, un quarto delle quali per motivi ginecologici, contraccezione, gravidanza. Nonostante la gravidanza sia una delle condizioni per cui a tutte le donne, a prescindere dallo status giuridico, sono garantiti gli esami gratuiti previsti di routine.

Le donne alla prima visita hanno il diabete più spesso rispetto agli uomini, mentre la percentuale di ansia e disturbo da stress postraumatico nelle donne è superiore di poco rispetto agli uomini.

Abitazione e lavoro

Le condizioni abitative più svantaggiate e la precarietà dell'occupazione si associano a una maggior frequenza di certe malattie. Per esempio, le persone senza fissa dimora arrivano al Naga per malattie delle vie respiratorie e dermatologiche in numero maggiore rispetto a coloro che vivono in affitto o presso i datori di lavoro. È verosimile che queste malattie siano causate dall'esposizione al freddo e dalle scarse condizioni igieniche. Inoltre, le persone senza fissa dimora subiscono più spesso traumatismi e hanno più spesso disturbi psichici e comportamentali.

Le malattie del sistema respiratorio sono più comuni tra i lavoratori ambulanti che tra chi ha un'occupazione temporanea e permanente.

Malattie come diabete e ipertensione sono invece associate all'età, come atteso, mentre i disturbi psichici (130 persone in totale, attorno al 6%) sono più frequenti tra i giovani (9% tra chi ha un'età compresa fra i 15 e i 24 anni e 2% tra chi ha più di 65 anni).

“Ci portano le malattie”. Costruzione retorica dell'untore

Su oltre 2000 persone visitate, solo 29 avevano malattie infettive (0,014% delle prime visite), di cui la maggior parte aveva la scabbia.

La tubercolosi, che di fatto colpisce maggiormente le popolazioni vulnerabili ma che viene spesso utilizzata come leva per fomentare la percezione di insicurezza e paura rispetto alle persone migranti, è molto rara tra gli utenti del Naga. Su 62 persone inviate al Centro Villa Marelli, presso l'Ospedale Niguarda, per sospetto di tubercolosi, solo tre avevano effettivamente la malattia e hanno iniziato la cura.

Va sottolineato che il Naga non ha strumenti per diagnosticare malattie infettive come AIDS o HIV, la cui conferma di diagnosi viene demandata ad altre strutture, tuttavia i dati raccolti mostrano che non esiste nessuna emergenza rispetto alle malattie infettive, e che l'argomento che gli immigrati mettono a rischio la salute della popolazione generale – in particolare portando malattie infettive – è strumentalmente utilizzato in campagne politiche razziste.

I determinanti di salute, per tutti

La ricchezza dei dati raccolti mostra che le persone migranti

hanno condizioni e problemi di salute analoghi agli altri cittadini.

In altre parole, i migranti senza permesso di soggiorno possono

stare peggio perché vivono in condizioni di vita peggiori.

E proprio perché la salute è legata alle condizioni

di vita, è urgente considerare che – a fronte della

diminuzione del numero dei migranti che attraversano il Mediterraneo

– il numero di morti in mare è aumentato. Questo

è (anche) un dato di salute pubblica, che non può

essere ignorato.

In una situazione generale di precarizzazione dell'esistenza,

in cui sembra tramontata ogni idea solidaristica, e il diritto

alla salute e a una vita dignitosa sono visti come vie esclusive

di accesso a risorse limitate, la salute delle persone viene

spesso gestita per categorie, delegata al privato, perdendo

ogni orizzonte collettivo di salute pubblica. Il Naga vuole

portare alla luce bisogni di salute dei migranti, testimoniando

– con dati alla mano – la mistificazione della propaganda

anti-immigrati sulle malattie che questi ultimi porterebbero.

Associazione Naga (Milano)

|