Donne/

Una pittrice siciliana e le sue innovazioni

Il volume di Luisa Maria Leto, Lia Pasqualino Noto. L'artista

che sfidò il suo tempo (Navarra, Palermo 2018, pp.

160, € 15,00) documenta le vicende umane e artistiche di

un'importante pittrice siciliana del secolo scorso: e lo fa

servendosi di fonti già note ma anche di un prezioso

e inedito epistolario che testimonia la ricca trama degli interessi

e delle relazioni di una straordinaria donna siciliana che,

giovanissima, s'impone nella scena artistica della sua città,

Palermo, per la sua bravura e per la sua capacità di

superare in modo originale i vecchi schemi formali e contenutistici

della pittura ottocentesca.

A

cavallo degli anni '20 e '30, infatti, Lia Pasqualino Noto (1909-1998)

espone con successo le sue opere e promuove, a Palermo, mostre

di importanti artisti di fama nazionale e internazionale, col

plauso e il sostegno del già noto e stimato pittore futurista

Pippo Rizzo. La sua ansia di novità e la sua insofferenza

verso la tradizione (peraltro diffidente verso le donne artiste)

ha trovato modo di venir fuori liberamente, nella frequentazione

di intellettuali e creativi: tra questi vi è il giovane

medico Guglielmo Pasqualino, che diventerà suo marito

e vi sono anche gli artisti Renato Guttuso, Nino Franchina e

Giovanni Barbera, con i quali dà vita ad un sodalizio,

stimolante e fruttuoso per la sua produzione pittorica improntata

ad un rinnovato figurativo, che le darà notorietà

nazionale. A

cavallo degli anni '20 e '30, infatti, Lia Pasqualino Noto (1909-1998)

espone con successo le sue opere e promuove, a Palermo, mostre

di importanti artisti di fama nazionale e internazionale, col

plauso e il sostegno del già noto e stimato pittore futurista

Pippo Rizzo. La sua ansia di novità e la sua insofferenza

verso la tradizione (peraltro diffidente verso le donne artiste)

ha trovato modo di venir fuori liberamente, nella frequentazione

di intellettuali e creativi: tra questi vi è il giovane

medico Guglielmo Pasqualino, che diventerà suo marito

e vi sono anche gli artisti Renato Guttuso, Nino Franchina e

Giovanni Barbera, con i quali dà vita ad un sodalizio,

stimolante e fruttuoso per la sua produzione pittorica improntata

ad un rinnovato figurativo, che le darà notorietà

nazionale.

I suoi lavori, però, dopo esaltanti momenti di entusiastica

accoglienza, diventeranno sempre meno ricercati ed esposti,

quando nel secondo dopoguerra le correnti astrattiste della

pittura italiana conquisteranno i favori della critica, le gallerie,

il pubblico. Un ritorno in auge della Pasqualino Noto si avrà

negli anni '60 e '70, grazie ad una serie di mostre antologiche

in varie città italiane, da Palermo a Milano, che ripercorreranno

l'itinerario artistico della pittrice siciliana, accompagnate

ovunque dai rilievi positivi dei critici. In occasione di una

mostra di quel periodo, esattamente del '74, Raffaele De Grada

scrive: “le necessità del mercato hanno spinto

molti artisti all'alienazione.

Come a una catena di montaggio essi fabbricano quadri su quadri.

La critica esercita poi una specie di supervisione del lavoro

fatto, ma si sa bene come i critici, non per colpa loro, non

siano spesso a loro volta espressione di una opinione pubblica,

ma piuttosto di correnti di potere e di mercato. Così

può capitare che una personalità come quella della

Pasqualino Noto possa essere ancora oggi ignorata da gran parte

del pubblico italiano, anche se chi ha una conoscenza effettiva

della storia recente dell'arte italiana, ricorda bene il nome

di Lia Pasqualino come uno di quelli che parteciparono al rinnovamento

dell'arte italiana negli anni Trenta, quando dalla tecnica pesante

del novecentismo si passò a una logica diversa del colore

e della forma.

Raccogliendo gli esperimenti degli anni Venti, la Pasqualino

cercò a sua volta una pittura più libera e più

adatta ad esprimere non più il modello di studio ma i

rapporti perfino stridenti negli accostamenti che venivano da

un'analisi aperta del paesaggio siciliano e della figura nel

paesaggio, con tutto lo studio di inusitati rapporti cromatici

che venivano da accumuli di stoffe o da composizioni di oggetti.

Questa ricerca delle dissonanze, che non può non suggerire

paragoni con fenomeni consimili, per esempio la dodecafonia,

in altre arti, è continuata dalla Pasqualino fino ad

oggi quando certe nature morte nella loro apparente casualità

rivelano invece un metodo quasi matematico sperimentale nell'accostamento

dei colori”.

De Grada riscattava così da un ingiusto oblio la pittrice

siciliana, coraggiosa nelle sue innovazioni, nell'arte come

nella vita – come ben evidenzia la biografia della Leto

– avendo dovuto lottare sempre, per potersi esprimere

liberamente come donna e come pittrice, contro tenaci e retrogradi

retaggi maschilisti e autoritari: in questo sostenuta e confortata

dal marito, proprietario e direttore di una clinica privata

a Palermo che negli anni ostili e tetri del fascismo diede rifugio

ad ebrei e perseguitati politici: tra questi vi fu “un

personaggio notevole che trovò riparo in clinica: l'anarchico

Paolo Schicchi, che a causa delle sue idee e dei suoi comportamenti

era stato condannato a dieci anni di reclusione, di cui quattro

al confino, prima a Ponza e poi a Ventotene” come rivela,

nel suo libro, la Leto, che trascrive la testimonianza diretta

ed inedita di Beatrice Gagliardo di Carpinello Pasqualino, figlia

della pittrice, che dell'anarchico Schicchi conserva sicura

memoria e così ne racconta: “Schicchi era molto

anziano e fiero della sua vita da ribelle.

Avendo avuto bisogno di un intervento chirurgico lo avevano

portato in clinica. Due poliziotti gli facevano sempre da guardia.

Una volta guarito si raccomandò a mio padre perché

non voleva tornare sull'isola: non se la sentiva. Mio padre

dichiarò che le sue condizioni di salute non gli consentivano

di tornare al confino e che sarebbe stato imprudente perché

aveva ancora bisogno di molte cure. Ottenne il permesso e per

molto tempo le guardie continuarono a venire per controllarlo

ma poi a un certo punto non vennero più. Paolo Schicchi

rimase da noi per tutta la sua vita: aveva in clinica una minuscola

stanzetta che le suore riempivano di immaginette con la Madonna

e tutti i santi, sperando di riportarlo sulla via della fede,

lui, che era un terribile mangiapreti”.

Silvestro Livolsi

Tecnologie/

Come una chiave inglese piantata nel terreno non potrà mai crescere

Ci sono libri, come questo, che servono da mappe per riuscire

a orientarci meglio nel mondo in cui viviamo, ma che nello stesso

tempo fanno molto di più: cambiano il nostro modo di

guardare le cose. Tecnologie radicali di Adam Greenfield

(Einaudi, Torino 2017, pp. 336, € 22,00), ci porta nel

cuore di una trasformazione in corso che ha già cambiato

in profondità la nostra vita quotidiana e il nostro modo

di fare esperienza del mondo. Intanto che cos'hanno di speciale

le “tecnologie radicali”? In breve si potrebbe dire

che colonizzano e rimodellano la nostra vita quotidiana a partire

da una sempre più imponente serie di dati raccolti da

una rete sempre più fitta di dispositivi.

L'esempio

sotto gli occhi (e tra le mani) di tutti è lo smartphone

con cui lasciamo continuamente traccia dei nostri spostamenti,

dei siti che frequentiamo, delle nostre preferenze. Ma lasciamo

tracce anche usando il computer, andando al bar a prendere il

caffè ripresi da telecamere ovunque, usando bancomat:

per dirla in modo drastico, anche grazie a queste tecnologie

radicali siamo in una società del controllo così

capillare che nessuno stato prima d'ora avrebbe potuto mai neanche

sognare di realizzare. Il punto più avanzato è

forse il sistema del credito sociale cinese: sulla base dei

dati il governo può punire, incentivare i cittadini che

si comportano bene o male attribuendo loro un punteggio positivo

o negativo a seconda delle azioni che compiono1. L'esempio

sotto gli occhi (e tra le mani) di tutti è lo smartphone

con cui lasciamo continuamente traccia dei nostri spostamenti,

dei siti che frequentiamo, delle nostre preferenze. Ma lasciamo

tracce anche usando il computer, andando al bar a prendere il

caffè ripresi da telecamere ovunque, usando bancomat:

per dirla in modo drastico, anche grazie a queste tecnologie

radicali siamo in una società del controllo così

capillare che nessuno stato prima d'ora avrebbe potuto mai neanche

sognare di realizzare. Il punto più avanzato è

forse il sistema del credito sociale cinese: sulla base dei

dati il governo può punire, incentivare i cittadini che

si comportano bene o male attribuendo loro un punteggio positivo

o negativo a seconda delle azioni che compiono1.

Uno degli aspetti più interessanti che l'autore tocca

è quello del riutilizzo da parte del dominio di tecnologie

che erano state pensate in un'ottica di decentralizzazione,

di democrazia diretta, addirittura di “anarchismo planetario”.

Certo è facile smascherare come fa Greenfield il lato

destro di un certo libertarismo. A proposito della piattaforma

Ethereum creata dal mitico Victor Buterin, come rielaborazione

del modello della Blockchain2,

al cui interno si possono creare “organizzazioni decentralizzate

autonome” (acronimo Dao che suona molto bene),

che dagli entusiasti vengono proposte come il futuro dell'organizzazione

politica dal basso, scrive Greefield: “a fare da forte

contrasto a queste aspirazioni non ci sono solo il forte accento

messo sulla proprietà e una certa definizione dei diritti

di proprietà...”

É il wishful thinking (“pia illusione”) di

chi vuole vedere nella tecnologia ciò che non riesce

a realizzare nella realtà: “Vogliamo credere nella

possibilità di una tecnologia che rivendichi nuovi potenti

mezzi per l'azione collettiva, al di fuori del controllo dello

Stato; siamo affascinati dall'idea che, una volta ricostituiti

in un Dao, comitati di quartiere e gruppi di affinità

possano intervenire nel mondo con la concretezza, l'efficacia

e la continuità di qualsiasi altra impresa o organismo

pubblico”

Prima decidiamo cosa vogliamo, poi organizziamoci per ottenerlo

e qualche volta alcune tecnologie ci saranno d'aiuto per ottenere

ciò che abbiamo progettato: “se vogliamo contestare

il potere dello Stato, occorrerà compiere passi concreti

per rivendicare localmente il potere decisionale, anziché

sperare che qualcuno rilasci il codice di una struttura autonoma

che renda istantaneamente obsoleti gli Stati”.

C'è un'altra questione interessante, toccata dall'autore.

Tendiamo facilmente a dimenticare che dietro alle interfacce

amichevoli c'è pur sempre una sequenza (lunga quanto

si vuole) di 0/1 che rende senza alcun dubbio queste tecnologie

più efficaci ma poco attente alle sfumature, alle contingenze

e agli imprevisti. Non basta aggiungere una spruzzatina di fuzzy

logic per cambiare questi assunti di base sottesi alla tecnologia

contemporanea: “la vita quotidiana è qualcosa che

dev'essere mediata da processi di misurazione, analisi e controllo

messi in rete... l'accesso alle risorse e alle opportunità

determinanti può essere equamente ripartito da un algoritmo...

il discernimento umano non risulta più essere adeguato

alle sfide della complessità che ci presenta il mondo”.

Il bello è che raggiunto un certo grado di complessità

negli algoritmi genetici, nessuno è più in grado

veramente di capire il perché di certe scelte. “

Molti dei sistemi che già stiamo usando ogni giorno funzionano

in modi che i loro progettisti non capiscono completamente”.

Il che ci porta a uno dei tanti paradossi di questo mondo quotidiano:

tanto più diventiamo potenti tanto meno capiamo come

e perché, e tantomeno per quali scopi più generali.

Solo per alcuni “visionari” lo scopo finale sembra

essere chiaro: “trasvalutazione finale di tutti i valori

messa in atto da un codice autonomo che si auto-esegue su una

rete distribuita e globale di dispositivi di calcolo”.

È l'ideologia transumanista dell'irrilevanza umana di

fronte a cui ogni limite fisico, materiale carnale sembra dissolversi,

la stupida intelligenza e arroganza.

Greenfield ci spinge a riflettere su ciò che è

veramente importante per noi: l'IA ad esempio ci porta a indagare

ciò che ci sembra irriproducibile da una macchina (un

silenzio nell'esecuzione di un brano di Chopin, l'emozione che

danno certe frasi apparentemente anodine nei romanzi di Elisabeth

Strout, lo spazio del colore in una tela di Rothko).

Ma tutto questo sembra finito. Chi non vorrebbe ascoltare la

prossima toccata di Bach, o guardare il prossimo quadro di Rembrandt?3

Ma nello stesso tempo sentiamo che c'è qualcosa di osceno

in questi desideri, una sorta di necrofilia da una parte e una

bulimia incolmabile dall'altra. Perché non dovremmo accontentarci

del Bach (immenso) che abbiamo? E se pure ci sono rimasti pochissimi

quadri di Vermeer perché non dovrebbero bastarci? Perché

non si riesce a vedere nel limite qualcosa di grande? Perché

la tecnologia nutre l'onnipotenza infantile, certo.

C'è qualcosa di più, la nascita di un potere senza

sapere, di un'intelligenza meccanica che oltrepassa le capacità

di comprensione umana. E il futuro dietro l'angolo è

nell'integrazione di tutte queste tecnologie radicali in un

modo che non solo ne aumenta enormemente la potenza e la capillarità,

ma che apre scenari impensati e porta a una concentrazione del

potere prima impossibile.

Dai piccoli e apparentemente ormai insignificanti oggetti che

popolano il nostro paesaggio quotidiano l'autore arriva alla

fine del libro a disegnare una serie di scenari globali, egualmente

possibili ma non egualmente desiderabili. E ci mostra in modo

convincente “che possiamo capire quello che davvero fanno

le tecnologie e in che modo funzionano veramente soltanto se

siamo in grado di fare un passo indietro e di soppesare le conseguenze

per tutti gli ecosistemi sociali e naturali ai quali sono legate”.

Un libro acuto e sottile, capace di una critica radicale ma

non tecnofobica della tecnologia che pone sul tavolo con chiarezza

questioni così rilevanti che dovrebbero occupare il primo

posto nella nostra agenda, mentre ci occupiamo delle chiacchiere

da talk show.

Un sano esercizio materialista che ci invita a prendere le distanze

da un pericoloso determinismo tecnologico guidato da forze impersonali

e come un destino cinico e baro destinato a illuderci e a fregarci.

Con in più, e non è poco, l'idea che tutti debbano

almeno cercare di comprendere le poste in gioco della trasformazione

in corso e non solo un gruppo di criptoesperti. Nelle ultime

righe, senza trionfalismi e con tremore, Greenfield afferma

che “un'epoca di tecnologie radicali richiede una generazione

di tecnologi radicali” ma in questo processo siamo tutti

implicati e che anche in questo caso abbiamo bisogno di cambiare

la direzione dello sguardo, dalle vetrine scintillanti ai germi

di modi di vivere alternativi, “semi di futuri possibili,

semi che con impegno e cura potrebbero crescere e diventare

un modo di vivere insieme sulla Terra più saggio, equilibrato,

più giusto e più generoso”.

Filippo Trasatti

- Adam Greenfield, Tecnologie radicali, tr. it. M. Nicoli et al., Einaudi, Torino 2017, p. 300s.

- Troppo complicato da spiegare, chiedete a Ippolita. Oppure leggete la voce “Blockchain” in Ippolita, Tecnologie del dominio, Meltemi.

- So che non ci credete, ma guardate qui https://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo.

E ascoltate la conferenza del capo progettista https://www.youtube.com/watch?v=vxXb4BsEHPY.

Basaglia misconosciuto/

Psichiatria della miseria o miseria della psichiatria?

Benedetto Saraceno in un libro dal titolo perfetto - Sulla

povertà della psichiatria (Derive Approdi, Roma 2017,

pp. 192, € 18,00) mette a fuoco le principali distorsioni

al pensiero di Basaglia che ne hanno inficiato la diffusione

e la conoscenza e l'applicazione pratica non solo in Italia

ma nel resto del mondo. Distorsioni del suo pensiero che l'hanno

erroneamente assimilato a un antipsichiatra, a un ideologo,

perfino a un filantropo.

Quanta

distanza, invece, tra il pensiero e l'azione radicalmente antipsichiatrica

di Laing e Cooper, mai agganciati a una prassi di liberazione

e trasformazione collettiva, e senza ricadute concrete sulla

legislazione psichiatrica del proprio paese, rispetto all'impresa

basagliana che invece è “sopravvissuta alla sua

morte” e che le ha avute eccome le ricadute legislative.

Quanto è lontano Basaglia dalla “santificazione

del folle” e dalla quasi identificazione dello psichiatra

col malato, laddove i due – Laing e Cooper – arrivano

a dividersi lo spazio – Kinksley Hall o Villa 21 –

“salvo poi perire entrambi, antipsichiatra e paziente”.

I due antipsichiatri che, scrive Saraceno, sono più vicini

alla “tragedia di Artaud che alla battaglia di Basaglia”. Quanta

distanza, invece, tra il pensiero e l'azione radicalmente antipsichiatrica

di Laing e Cooper, mai agganciati a una prassi di liberazione

e trasformazione collettiva, e senza ricadute concrete sulla

legislazione psichiatrica del proprio paese, rispetto all'impresa

basagliana che invece è “sopravvissuta alla sua

morte” e che le ha avute eccome le ricadute legislative.

Quanto è lontano Basaglia dalla “santificazione

del folle” e dalla quasi identificazione dello psichiatra

col malato, laddove i due – Laing e Cooper – arrivano

a dividersi lo spazio – Kinksley Hall o Villa 21 –

“salvo poi perire entrambi, antipsichiatra e paziente”.

I due antipsichiatri che, scrive Saraceno, sono più vicini

alla “tragedia di Artaud che alla battaglia di Basaglia”.

Basaglia non è interessato a santificare il folle, ma

a farlo uscire “dall'ozio dello statuto di matto”

per farlo “rientrare nel neg-ozio dell'inclusione sociale

e dei diritti”.

Basaglia – ancora Saraceno – non fu ideologo. Fu

un nemico dei modelli codificati, fu un trasformatore della

realtà, senza mai fermarsi su un modello che potesse

diventare la nuova tecnica, per questo motivo ricusò

perfino la comunità terapeutica. Non ideologo ma pienamente

scienziato, dove i suoi laboratori di trasformazione furono

i manicomi di Gorizia e di Trieste. Non antipsichiatra non ideologo

non filantropo. È sterile fare di Basaglia un filantropo

indignato per la puzza di manicomio, per la condizione di internato

del malato. La sua è pratica di trasformazione della

realtà. Laddove il fenomenologo che lui accantona –

non del tutto, lo radicalizza, semmai – e i fenomenologi

del suo tempo, molti dei quali dirigevano manicomi senza discuterli,

trovandoli sempre naturali – come la maggior parte

dei fenomenologi del nostro tempo – sono splendidi inarrivabili

narratori della realtà del folle, narratori ma non trasformatori,

egli decise che questa realtà dovesse essere urgentemente

trasformata, prima ancora che narrata.

Purtroppo, il pensiero basagliano, proprio per questo equivoco

che connota Basaglia antipsichiatra ideologo e filantropo, a

parte alcuni paesi, è misconosciuto. Vi sono paesi, nel

mondo, alcuni contaminati direttamente dall'esperienza basagliana

– come il Brasile, memore delle sue conferenze –

altri in maniera indiretta, che stanno mettendo in atto processi

di riforma, trasformazione, sviluppo, dei servizi di salute

mentale, con spostamento del focus dell'intervento dall'ospedale

al territorio. Ma nella maggior parte del mondo non vi è

alcun processo di trasformazione nell'assistenza psichiatrica,

se non aumentare enormemente la spesa sanitaria destinata all'acquisto

dei costosissimi psicofarmaci di nuova generazione – e

quanto è ignorante e in malafede questa politica, se

si considera che a un costo sì tanto elevato dei nuovi

farmaci non corrisponde una proporzionale efficacia? –

domina il modello manicomiocentrico, oppure resta centrale l'ospedale

generale a fronte di una limitata cura territoriale.

Questo succede nel mondo. Di questo ci dice il libro di Benedetto

Saraceno Sulla povertà della psichiatria. Il titolo

è bello, è puntuale. La povertà con la

psichiatria c'entra, c'entra sempre. Perché la psichiatria

è, essa stessa, povera. Povera quanto a epistemologia.

Una tecnica che si spaccia per scientifica ma che è arrogante,

e impoverisce molti psichiatri stessi che compiono, nonostante

lei, nonostante la psichiatria, nonostante debbano dichiararsi

psichiatri, un lavoro enorme con i pazienti. La povertà

c'entra con la psichiatria perché dove c'è povertà

c'è sofferenza psichica. Diceva Basaglia che il manicomio

è l'ospizio dei poveri. In manicomio ci finisce chi non

ha, perché il non avere risorse economiche lo fa non

essere. Saraceno per dieci anni (1999-2010) ha diretto il dipartimento

di salute mentale e abuso di sostanze dell'OMS, per cui ha una

visione planetaria come pochi del rapporto tra sofferenza psichica

e povertà. Nel suo libro evidenzia la diversa aspettativa

di vita tra un indiano un filippino e uno scozzese, i primi

due muoiono circa venti anni prima. Nei paesi poveri si vive

meno, e questo si sa. In realtà sono i poveri che vivono

di meno. A Glasgow un abitante di un quartiere povero vive quasi

trent'anni meno di un abitante di un quartiere ricco. Non è

il paese, dunque, ma la povertà nell'ambito dello stesso

paese a fare la differenza. Stesso discorso per la salute mentale.

Povertà, disuguaglianze sociali, scarsa educazione e

debiti sono fattori di rischio per depressione, abuso di alcol

e droghe, suicidio, e altri disturbi psichici.

Stabilito che ci si ammala di più in povertà,

il dato che riporta Saraceno è che se nei paesi poveri

il 70% dei disturbi psichici non riceve una cura, nei paesi

ricchi tuttavia la percentuale non è molto meglio, perché

è il 50% che non viene curato.

Il dato interessante è che quando le persone ricevono

le cure psichiatriche, sia nei paesi ricchi che poveri, queste,

soprattutto per i casi più gravi – quelli che danno

luogo a un ricovero – spesso sono umilianti, degradanti,

disumanizzanti, lesive di diritti e dignità. La psichiatria

hard dei paesi ricchi – anche se si attua in ospedali

belli e attrezzati – è repressiva e concentrazionaria

come la psichiatria hard dei paesi poveri. Come se la poca attenzione

alla dignità e ai diritti umani fosse un dato intrinseco

alla cultura psichiatrica, che non cambia a seconda che si applichi

in Francia o in Marocco. Chiosa Saraceno: “C'è

da chiedersi se sia meglio restare non trattati, se essere trattati

significa essere mal-trattati”.

Continuo a dialogare a distanza con Saraceno attraverso il suo

libro. Domanda: perché i processi di deistituzionalizzazione

e presa in cura territoriale sono più complicati nelle

città, quanto più grandi sono? Risposta: perché

le grandi città sono “acceleratori di contraddizioni”.

La sfida, qui, è rappresentata da “tre gruppi”:

i giovani marginali che “sfidano il comune senso

dell'ordine, della sicurezza” e vengono “fantasmizzati”

e stigmatizzati dalla comunità egemone, le persone

con disturbi psichici e i tossicodipendenti, che pure “sfidano

la ragione comune e creano allarme”, e pure essi sono

temuti come pericolosi, infine gli immigrati, che con

le loro razze, lingue, religioni diverse alimentano pulsioni

xenofobe e miti razzisti. Pertanto: marginali, matti e drogati,

immigrati, rappresentano gli esclusi dalla città. Come

fare per includerli? Come incorporare di nuovo questi vomitati

dalla società?

Basaglia, con la sua critica all'ideologia escludente del manicomio,

con la sua accusa dei luoghi a parte pensati apposta per escludere

i miserabili – e la miseria di “chi non ha non è”

– il pensiero lungo di Basaglia continua a esserci d'aiuto.

Domandarsi, scrive Saraceno, se un soggetto debole, per poter

rientrare nella negoziazione, ovvero nel luogo dello scambio,

debba diventare per forza forte, o invece può riuscirci

anche da debole. Uno dei miti della riabilitazione psichiatrica

è l'autonomia, il paziente che riesce a conseguire l'autonomia

viene premiato, assecondando un modello riabilitativo darwiniano.

Saraceno propone un diverso modello di riabilitazione, dove

l'obiettivo non sia l'autonomia ma la partecipazione: non far

sì che i deboli diventino forti e dunque autonomi, ma

che i deboli possano stare insieme ai forti pur restando deboli.

E propone alcuni principi, su cui costruire l'inclusione sociale

dei deboli e dei poveri e degli esclusi. Tre assi.

Anzitutto l'abitare. Lavorare per includere l'escluso

non può non cominciare dal provvedere a una casa dove

abitare. Questo, quando si decide la terapia del paziente, pillole

o colloqui, sembra marginale. I malati psichici quando sono

gravi o acuti o cronici quasi sempre non abitano case ma “stanno”

in luoghi anomici, negli innumerevoli non luoghi della psichiatria,

SPDC ospedalieri cliniche private o convenzionate residenze

comunità perfino dormitori, luoghi dove si sta, sopra

o attorno a un letto, non si abita.

Non si può non cominciare un progetto terapeutico eliminando

inconsciamente l'abitare. Stare si sta anche in carcere o su

una barella di pronto soccorso. Si sosta. Abitare significa

casa, casa è dopo la pelle una seconda pelle che struttura

l'io di una persona. Mettiamo uno psicotico, senza confini dell'io,

quanto può sentirsi scoperto, a sostare in un luogo dove

ha solo un letto. Quanto può sentirsi alla mercé

del mondo? Trasparente, esposto. “Tutti mi sentono”

mi diceva una ragazza che sentiva le voci. Una casa è

una seconda pelle, è una difesa, una corazza che rinforza

una fragile identità.

I programmi detti di housing first, pensati apposta per

dare a persone con disturbi psichici o senza casa una casa,

sono di per sé terapeutici. Perché la casa deve

essere data anche se la persona rifiuta le cure, non come premio

ricompensa per la sua adesione alle cure. Perché la casa

gli spetta anche se non decide di divezzarsi da alcol e droghe.

Nella prospettiva che con una casa, e con una ritrovata contrattualità

sociale, l'adesione a un programma terapeutico o il divezzamento

da alcol e droghe sarà possibile, o verrà da sé.

Altro principio dell'inclusione è scambiare le identità.

Cosa significa. Significa relazioni. Non necessariamente terapeutiche.

Relazioni e basta. Significa vivere l'agorà. Scambiare

parole con altre persone. Significa il mercato, cioè

il luogo dove si fa il neg-ozio, dove si combatte si vince si

antagonizza l'ozio, l'ozio che è solitudine che è

ripiego nel mondo proprio, l'idios kosmos eracliteo,

il mercato l'agorà è il luogo dove può

declinarsi il koinos kosmos, antidoto alla vita psicotica.

Ecco che se un luogo così non c'è, un servizio

di salute mentale non medicale lo crea. Ne rappresenta un eccellente

surrogato. Così, raccontano Franco Rotelli e Peppe Dell'Acqua,

era stato concepito il centro di salute mentale triestino, luogo

di scambio, non ambulatorio dove si erogano tecniche, psicoterapie

o farmaci o pensioni, ma mercato, souk, piazza, bar, centro

sociale, luogo sempre aperto anche di notte perfino a Natale

e Capodanno dove trovare qualcuno con cui mettere in gioco la

propria identità.

Altro principio per l'inclusione è il lavoro.

Lavoro come mezzo di guadagno, di sostentamento, di autorealizzazione.

Mai più l'ergoterapia che nella maggior parte dei centri

diurni luogo di parcheggio propaggini manicomiali ancora si

eroga sotto forma di fabbrica di ceramiche bricolage e altri

prodotti da mercatini. Sì alle cooperative sì

alle imprese sociali mai più terapia occupazionale. E

dopo essere stati liberati dal manicomio è necessario

diventare liberi di abitare, di mettersi in gioco, di

scambiare relazioni, di lavorare, di essere cittadini con diritti,

non più utenti infantilizzati.

Insomma, più che riabilitare gli individui, dopo aver

riabilitato, in parte, la psichiatria, occorre riabilitare la

società. Ecco cosa ci racconta, Benedetto Saraceno, in

questo libro necessario.

Piero Cipriano

Errico Malatesta a Roma (e non solo)/

Atti di un convegno

Il libro curato da Roberto Carocci (Errico Malatesta. Un

anarchico nella Roma liberale e fascista, a cura di Roberto

Carocci, BFS Edizioni, Pisa 2018, pp. 178, € 18,00) nasce

dal convegno “Errico Malatesta. Un rivoluzionario a Roma”

organizzato nel maggio del 2016 dall'Associazione di idee I

refrattari al Cinema Palazzo Occupato a Roma. Il convegno

ha visto una partecipazione di circa 200 persone e “una

tensione che forse nessuno si aspettava e che ha costituito

il fattore più prezioso e più stimolante dell'intero

evento” (p.12).

Il

libro riporta, riviste e ampliate, le relazioni esposte al convegno.

I contributi pongono un'attenzione particolare al rapporto intercorso

tra Malatesta e la città di Roma nel periodo liberale

e durante la dittatura fascista, ma al tempo stesso esplorano

questioni più profonde: il rapporto tra anarchici e il

movimento operaio, la questione della violenza e del suo utilizzo,

le forme di resistenza allo squadrismo, le interpretazioni e

le letture che gli anarchici hanno dato del fascismo e della

sua dittatura. Si tratta di interventi che pongono domande e

indicano spunti per ulteriori ricerche, oltre a suggerire connessioni

con temi di estrema attualità, e questo è uno

dei punti di forza di questa pubblicazione. Il

libro riporta, riviste e ampliate, le relazioni esposte al convegno.

I contributi pongono un'attenzione particolare al rapporto intercorso

tra Malatesta e la città di Roma nel periodo liberale

e durante la dittatura fascista, ma al tempo stesso esplorano

questioni più profonde: il rapporto tra anarchici e il

movimento operaio, la questione della violenza e del suo utilizzo,

le forme di resistenza allo squadrismo, le interpretazioni e

le letture che gli anarchici hanno dato del fascismo e della

sua dittatura. Si tratta di interventi che pongono domande e

indicano spunti per ulteriori ricerche, oltre a suggerire connessioni

con temi di estrema attualità, e questo è uno

dei punti di forza di questa pubblicazione.

Nel primo contributo Carocci offre un'utile panoramica delle

idee di Malatesta sul rapporto degli anarchici con il movimento

operaio e con le organizzazioni sindacali sottolineando come

Malatesta, pur critico delle teorie sindacaliste (si veda il

dibattito con Monatte sullo sciopero generale al congresso anarchico

di Amsterdam del 1907) sia un forte sostenitore della partecipazione

degli anarchici all'associazionismo operaio. Il pezzo si sposta

poi sul rapporto di Malatesta con il movimento anarchico romano

ed offre diversi spunti di riflessione. Il primo è la

raccomandazione di usare cautela quando si investigano le divisioni

all'interno del movimento anarchico romano su questioni di principio

come la partecipazione alla lotta elettorale, una esortazione

che va estesa anche ad altre realtà come quelle delle

comunità anarchiche all'estero poiché il movimento

anarchico era comunque molto fluido e spesso a forti divisioni

si sovrapponevano anche forme di collaborazione. Un altro elemento

di riflessione, sia dal punto di vista storico ma anche della

militanza, che emerge anche nel contributo di Gentili, è

la capacità di Malatesta di legare e costruire rapporti

strettissimi con gli abitanti dei quartieri dove viveva, non

solo a Roma, ma anche per esempio ad Ancona o a Londra dove

fu la mobilitazione popolare del quartiere di Islington ad impedirne

la deportazione nel 1912.

Ugualmente stimolante è il contributo di Sacchetti che

analizza l'evoluzione del pensiero di Malatesta sul ruolo e

l'uso della violenza nell'azione rivoluzionaria. Il saggio individua

e analizza i passaggi chiave di questa elaborazione partendo

dal superamento del metodo cospirativo di tradizione risorgimentale

con quello dell'insurrezione di massa teorizzata da Malatesta

nel 1884, per passare al sindacalismo rivoluzionario ed arrivare

dopo l'attentato al Teatro Diana nel 1921 al concetto di “guerra

civile dispiegata”, idea che andava ad agganciarsi anche

all'esperienza degli Arditi del popolo nella lotta contro il

fascismo. Il saggio si sofferma soprattutto sul primo di questi

passaggi chiave focalizzando l'attenzione sui tentativi insurrezionali

degli anarchici italiani negli anni Ottanta e Novanta dell'Ottocento

e discute, necessariamente in breve, il passaggio al sindacalismo

rivoluzionario, il regicidio di Monza, la Settimana Rossa e

l'attentato al Teatro Diana, suggerendo tuttavia diverse aree

da approfondire.

All'interno del saggio Sacchetti sviluppa un'importante riflessione

sull'inadeguatezza del termine “terrorismo” come

strumento analitico e metodologico. Quest'inadeguatezza non

riguarda solo lo studio di Malatesta, ma anche la sua applicazione

al movimento anarchico in generale che, in modo perlomeno discutibile,

è stato recentemente indicato su riviste accademiche

come precursore del terrorismo jihadista e di Al-Qaeda (si vedano

gli articoli sulla rivista “Terrorism and Political Violence”,

20:4, 2008).

Più breve il contributo di Gentili incentrato su Malatesta

e gli Arditi del Popolo che sottolinea lo stretto rapporto che

l'anarchico intrattenne con le sezioni romane dell'organizzazione

antifascista, nonostante vi facessero parte molti ex interventisti

di sinistra e legionari fiumani. Gentili rimarca l'appoggio

che l'anarchico diede al progetto politico-militare dell'arditismo,

a differenza dei dirigenti socialisti e comunisti che ne boicottarono

l'organizzazione e quindi l'efficacia.

L'analisi delle interpretazioni e delle letture che Malatesta

diede del Fascismo e di come combatterlo è il fulcro

del contributo finale che si incentra sull'ultimo decennio della

vita di Malatesta, dal suo trasferimento nella capitale nel

1922 fino alla morte nel 1932. Malatesta, come ricordato anche

nel saggio di Gentili, era comunque un convinto fautore della

necessità di organizzare, sia politicamente che militarmente,

la difesa contro il Fascismo. Bertolucci offre un'acuta analisi

delle letture elaborate al tempo non solo da Malatesta ma anche

da altri esponenti di spicco dell'anarchismo italiano - Fabbri,

Berneri, Bertoni e Borghi - che vedono il Fascismo come prodotto

della Prima Guerra Mondiale, ne denunciano la funzione di “controrivoluzione

preventiva” in difesa degli interessi di industriali e

agrari, e ne intuiscono la natura eversiva e anticostituzionale.

Al tempo stesso il saggio sottolinea anche i limiti di queste

analisi e l'incapacità di comprendere appieno le profonde

differenze del Fascismo dal precedente sistema liberale, come

per esempio la sua capacità nella mobilitazione delle

masse, o nel percepirlo come un fenomeno di carattere temporaneo.

Un punto di interesse che lega il contenuto del libro con la

realtà odierna è la lettura di Malatesta del Fascismo

come caduta etica. Per Malatesta una delle ragioni del successo

del fascismo era dovuta “alla mancata rivolta morale contro

l'abuso della forza brutale, contro il disprezzo della libertà

e delle dignità umana che sono la caratteristica del

movimento fascista” (p. 92). Caduta di carattere etico

e morale che oggi sembrerebbe dilagare di fronte alla questione

dell'immigrazione, del razzismo, della violenza di genere e

che rende evidente quanto difficile sia da contrastare un tale

processo. La seconda parte dell'intervento si sviluppa attorno

al giornale Pensiero e Volontà i cui scritti rappresentano

“il maggior lascito, dal punto di vista teorico”

di Malatesta che “forse possono essere anche interpretate

come una sorta di testamento politico” (p.76).

Il libro si conclude con un'utile appendice – per gli

studiosi e non – dell'indice del giornale Pensiero

e Volontà che permette di avere una panoramica dei

temi trattati nel giornale e dei suoi principali collaboratori.

Il libro è corredato da alcune affascinanti fotografie

che facevano parte della mostra che ha accompagnato il convegno.

La pubblicazione di questo volume offre sia agli studiosi sia

ai lettori che si avvicinano per la prima volta a Malatesta

e al suo pensiero uno stimolante strumento di ricerca e conoscenza

che offre molti spunti di riflessione soprattutto perché

indaga un periodo della vita di Malatesta e il suo rapporto

con la città di Roma che deve essere ancora adeguatamente

studiato. E questo libro rappresenta un ottimo primo passo in

questa direzione.

Pietro Di Paola

Federazione Anarchica Italiana/

Una storia d'amore e di anarchia

Il corposo volume Con l'amore nel pugno. Federazione Anarchica

Italiana. Storia e documenti (1945-2012) (a cura di Giorgio

Sacchetti, Milano, 2018, Zero in condotta, pp. 367, € 25,00)

ispirato nel titolo a una nota poesia di Leo Ferré è

opera di quattro autori e affronta la storia della terza fase

dell'anarchismo, qui racchiusa cronologicamente tra 1945 (anno

della costituzione della FAI) e 2012 (anno delle mobilitazioni

No MUOS e No terzo valico), attraverso il filo conduttore della

storia della Federazione Anarchica Italiana. Esso si compone

prima di tutto di una Nota del curatore, nella quale

si chiarisce senza indugi oggetto, obiettivo e metodo del volume

– mettere “sotto rigorosa osservazione” la

FAI “in quanto soggetto politico e culturale, archetipo

di sociabilità libertaria del secondo Novecento e in

quanto comunità” (p. 7) tendendo ad una “Storia

reale che deve essere fatta e raccontata anche attraverso fonti

diversificate, «ufficiose» ma vive, raccolte e interpretate

con criteri multidisciplinari” (p. 8) –, e vengono

date al lettore le coordinate necessarie per orientarsi nella

lettura dei tre grandi capitoli “descrittivi” (p.

7) e “corrispondenti ad altrettanti cicli dell'anarchismo”

(p. 9), che seguono.

Il

primo e il secondo capitolo, intitolati rispettivamente Eretici

e libertari. FAI: Dal dopoguerra al Sessantotto (1945-1973)

e I nuovi anarchici. FAI: Dagli anni Settanta alla «fine

del comunismo» (1974-1991) sono opera di Giorgio Sacchetti,

che è anche il curatore del volume. Lasciatosi alle spalle

il buio della guerra e le vicende resistenziali, l'autore riprende

la storia del movimento che ora – scrive – si “rigenera

in una sorta di «neo anarchismo» attraverso contaminazioni

culturali con la sinistra eretica degli anni Cinquanta, con

i movimenti libertari del decennio successivo” (p. 15)

e che tra le questioni salienti che lo attraversano annovera,

appunto, la costituzione della FAI, sin dall'inizio percorsa

da divisioni interne quanto spinte provenienti dall'esterno.

Sacchetti ripercorre così il fitto elenco di congressi,

incontri e discussioni, che acquisiscono corpo e significato

grazie al sapiente intreccio qui proposto con le vicende che

attraversano la storia politica nazionale e internazionale.

Il '68 merita un paragrafo a sé stante: “per la

Federazione è [...] il periodo di metabolizzazione delle

rotture dolorose” e per il movimento il tempo di un evidente

ripiegamento su sé stesso (p. 43), ma “il rapporto

fra «neo-anarchici» e anarchismo otto/novecentesco

si consolida, ed è questa una tappa fondamentale per

future azioni comuni e reciproche «contaminazioni»”

(p. 46), che anticipa la manifestazione di “pratiche libertarie

diffuse che, sebbene non specificatamente promosse dal movimento

anarchico, si dimostrano capaci di coinvolgerlo almeno in parte,

se non di travolgerlo”, con sorprendenti effetti rigeneratori

(p. 49). Il clima incandescente con cui si arriva e che segue

i fatti di Piazza Fontana segnerà una battuta di arresto

per il movimento, che, mantenuto “a tutti i costi [...]

sul banco degli accusati”, ripiega su posizioni difensive

(pp. 57-58), mentre la FAI registra il maggior ricambio generazionale

fra le fila dei suoi militanti attivi ed è costretta

“a ridiscutere le modalità di rapporto sia con

le formazioni dell'estrema sinistra italiana [...], sia con

i gruppi giovanili anarchici stranieri” (p. 65). Con il

1973 – termine ultimo dell'”«età dell'oro»

delle società occidentali” (p. 72) – si apre

il secondo capitolo del volume e “una nuova era del capitalismo”

(p. 72) nella quale “l'occidente si resetta” in

direzione di una globalizzazione mondiale (p. 73). Ma di questo

capitolo mi limito a segnalare il merito di aver dato qualche

spazio a temi di grande impatto sociale riportando, ad esempio,

gli interventi di Aurora Failla e Umberto Marzocchi sulla legge

Fortuna-Baslini, e di aver almeno citato il punto 5 del XIII

Congresso FAI (1977) “Femminismo e suo rapporto con le

lotte sociali” (p. 79), anche se avrebbe meritato qualche

cenno sia la deludente mozione che ne seguì sia le battaglie

politiche delle militanti, in questi anni attente ed attive

guardiane della rivoluzione civile in atto (si vedano al proposito

i documenti 33.1-4 del CD); eccellente anticipazione del capitolo

a venire la ricostruzione di luoghi e momenti delle prime lotte

ecologiche (pp. 93 ss.) che, inaugurate il Italia con il disastro

di Seveso (1976), tanto spazio avrebbero avuto nella storia

più rece te del movimento. Il

primo e il secondo capitolo, intitolati rispettivamente Eretici

e libertari. FAI: Dal dopoguerra al Sessantotto (1945-1973)

e I nuovi anarchici. FAI: Dagli anni Settanta alla «fine

del comunismo» (1974-1991) sono opera di Giorgio Sacchetti,

che è anche il curatore del volume. Lasciatosi alle spalle

il buio della guerra e le vicende resistenziali, l'autore riprende

la storia del movimento che ora – scrive – si “rigenera

in una sorta di «neo anarchismo» attraverso contaminazioni

culturali con la sinistra eretica degli anni Cinquanta, con

i movimenti libertari del decennio successivo” (p. 15)

e che tra le questioni salienti che lo attraversano annovera,

appunto, la costituzione della FAI, sin dall'inizio percorsa

da divisioni interne quanto spinte provenienti dall'esterno.

Sacchetti ripercorre così il fitto elenco di congressi,

incontri e discussioni, che acquisiscono corpo e significato

grazie al sapiente intreccio qui proposto con le vicende che

attraversano la storia politica nazionale e internazionale.

Il '68 merita un paragrafo a sé stante: “per la

Federazione è [...] il periodo di metabolizzazione delle

rotture dolorose” e per il movimento il tempo di un evidente

ripiegamento su sé stesso (p. 43), ma “il rapporto

fra «neo-anarchici» e anarchismo otto/novecentesco

si consolida, ed è questa una tappa fondamentale per

future azioni comuni e reciproche «contaminazioni»”

(p. 46), che anticipa la manifestazione di “pratiche libertarie

diffuse che, sebbene non specificatamente promosse dal movimento

anarchico, si dimostrano capaci di coinvolgerlo almeno in parte,

se non di travolgerlo”, con sorprendenti effetti rigeneratori

(p. 49). Il clima incandescente con cui si arriva e che segue

i fatti di Piazza Fontana segnerà una battuta di arresto

per il movimento, che, mantenuto “a tutti i costi [...]

sul banco degli accusati”, ripiega su posizioni difensive

(pp. 57-58), mentre la FAI registra il maggior ricambio generazionale

fra le fila dei suoi militanti attivi ed è costretta

“a ridiscutere le modalità di rapporto sia con

le formazioni dell'estrema sinistra italiana [...], sia con

i gruppi giovanili anarchici stranieri” (p. 65). Con il

1973 – termine ultimo dell'”«età dell'oro»

delle società occidentali” (p. 72) – si apre

il secondo capitolo del volume e “una nuova era del capitalismo”

(p. 72) nella quale “l'occidente si resetta” in

direzione di una globalizzazione mondiale (p. 73). Ma di questo

capitolo mi limito a segnalare il merito di aver dato qualche

spazio a temi di grande impatto sociale riportando, ad esempio,

gli interventi di Aurora Failla e Umberto Marzocchi sulla legge

Fortuna-Baslini, e di aver almeno citato il punto 5 del XIII

Congresso FAI (1977) “Femminismo e suo rapporto con le

lotte sociali” (p. 79), anche se avrebbe meritato qualche

cenno sia la deludente mozione che ne seguì sia le battaglie

politiche delle militanti, in questi anni attente ed attive

guardiane della rivoluzione civile in atto (si vedano al proposito

i documenti 33.1-4 del CD); eccellente anticipazione del capitolo

a venire la ricostruzione di luoghi e momenti delle prime lotte

ecologiche (pp. 93 ss.) che, inaugurate il Italia con il disastro

di Seveso (1976), tanto spazio avrebbero avuto nella storia

più rece te del movimento.

Il terzo capitolo, Libertà, uguaglianza, autogestione.

FAI: Movimenti sociali antiautoritari e globalizzazione (1992-2012),

opera di Massimo Varengo, seguita il racconto a partire dal

1992 con l'apertura della sessione straordinaria del XX Congresso

della FAI, l'inizio della stagione di Tangentopoli, la fine

dell'Unione Sovietica e la caduta del muro di Berlino; è

soprattutto una sfida, prima di tutto storiografica, che rilancia

e anzi alza la posta rispetto alle ultime e nefaste analisi

sul tema. Il movimento, e la FAI, si sintonizzano con le emergenze

politiche del momento e così mentre immigrazione e mondializzazione

diventano gli slogan politici del potere, antirazzismo, ambientalismo,

anticlericalismo e antimilitarismo tornano prepotenti emergenze

dell'attivismo dei militanti anarchici.

Chiudono il volume una utile e puntuale rassegna cronologica

e biblio-documentaria – Cronologia e Bibliografia

e fonti – a cura di Antonio Senta e un corposo apparato

di materiali – Iconografia e Documenti –

offerto ai lettori (insieme al volume in formato pdf) in CD,

con relativo Soggettario per la consultazione, frutto

del paziente e certosino lavoro di Massimo Ortalli e del supporto

tecnico di Claudio Mazzolani; sarebbe a mio avviso utilissimo

mettere on line questi strumenti di lavoro per sfruttarne appieno

il potenziale e invitare alla lettura dei capitoli storiografici.

Curiosa, poi, la sezione intitolata Gli autori, che va

oltre i dati meramente professionali e colloca politicamente

gli autori che ora diventano «osservatori partecipi»

(p. 14) di questa storia, quindi non solo studiosi del movimento

anarchico ma anche soggetti attivi che hanno attraversato e

sono stati attraversati da queste vicende, quindi fonte di studio

essi stessi.

Il volume non è sicuramente di agile lettura, la dovizia

di dettagli con cui vengono descritti gli appuntamenti ed elencati

i temi, del movimento in generale e della FAI in particolare,

possono scoraggiare un lettore svagato, ma è indiscutibilmente

uno strumento seducente per gli appassionati e chi intende approfondire

la storia degli anarchici dal 1945 al 2012. Per questo non limiterei

la sua importanza alla sola analisi della FAI, ma estenderei

il suo valore a quell'ormai ampio apparato bibliografico che

vede come termine ante quem il testo di Pasquale Iuso

(Gli anarchici nell'età repubblicana, BFS 2014)

e termine post quem l'ultimissimo libro di Fabrizio Giulietti

(L'anarchismo in Italia, Galzerano editore 2018) e che

ora attende monografie più attente a temi specifici,

e perché no persino al femminismo anarchico.

Elena Bignami

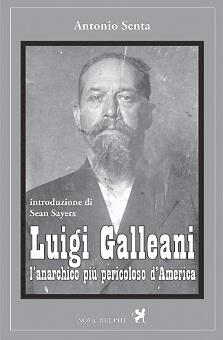

Luigi Galleani/

Un anarchico militante sulle due sponde dell'Atlantico

Il genere biografico, fra tutti, è quello che più

ci intriga. Perché connette le coordinate spazio-temporali

in maniera quasi sempre sorprendente; perché, stabilendo

un punto di equilibrio fra “i tre tempi” della storia

(geografico, sociale, individuale) ci risolve metodologicamente

il problema dei nessi singolare / plurale e del rapporto tra

iniziativa personale e necessità sociale. Perché,

infine, mentre aggiunge la sua insopprimibile dimensione esistenziale,

ci fa guardare i fatti non solo con gli occhi del protagonista,

ma anche immergendoci a pieno nello spirito dei tempi.

Punto

di arrivo di un approfondito e prolungato lavoro di ricerca,

questo volume si inserisce nell'ambito di una ricca e importante

produzione scientifica dell'autore volta a indagare, con particolare

acribia, sia il tema dell'anarchismo di lingua italiana negli

Stati Uniti che la nota vicenda di Sacco e Vanzetti. Da segnalare,

in tal senso, la curatela dell'edizione italiana (sempre con

Nova Delphi) del famoso libro di Paul Avrich dedicato ai due

emigrati italiani assassinati sulla sedia elettrica nel 1927. Punto

di arrivo di un approfondito e prolungato lavoro di ricerca,

questo volume si inserisce nell'ambito di una ricca e importante

produzione scientifica dell'autore volta a indagare, con particolare

acribia, sia il tema dell'anarchismo di lingua italiana negli

Stati Uniti che la nota vicenda di Sacco e Vanzetti. Da segnalare,

in tal senso, la curatela dell'edizione italiana (sempre con

Nova Delphi) del famoso libro di Paul Avrich dedicato ai due

emigrati italiani assassinati sulla sedia elettrica nel 1927.

In questa nuova, corposa, pubblicazione (Luigi Galleani.

L'anarchico più pericoloso d'America, introduzione

di Sean Sayers, Nova Delphi Libri, Roma 2018, pp. 290, €

14,00) Senta ricostruisce vita e pensiero dell'anarchico “più

pericoloso d'America”: Luigi Galleani (1861-1931).

Per mezzo secolo sulla breccia del sovversivismo anarchico e

quindi dell'antifascismo, pubblicista e autore prolifico, rivoluzionario

votato all'azione febbrile egli marca, con la sua presenza e

le innumerevoli iniziative politiche e culturali che promuove

in differenziate situazioni ambientali, il radicalismo operaio

e socialista in due secoli e tre continenti. Direttore e fondatore

di importanti giornali come «Cronaca Sovversiva»,

autore di veri e propri best seller per l'epoca – tra

cui La fine dell'anarchismo? e La salute è

in voi! (manuale per dinamitardi) – il protagonista

è noto agli studiosi di anarchismo come capofila di quella

corrente di pensiero del movimento che, vantando migliaia di

aderenti negli Stati Uniti, prendeva da lui il nome soprattutto

caratterizzandosi per le posizioni risolutamente violentiste

e insurrezionaliste.

Su «Carmillaonline» Roberto Carocci, recensendo

questo medesimo titolo, ha opportunamente notato come Galleani,

“a differenza di Malatesta, introiettò l'utilizzo

della violenza come elemento positivo” e necessario. In

tal senso – prosegue Carocci – “gli episodi

furono molteplici, come il reiterato spingere alla rivolta gli

scioperi operai, così come l'inviare ripetutamente numerosi

pacchi bomba a giudici, industriali, poliziotti, sindaci ed

esponenti governativi”. Ma si deve, a onor del vero e

per l'opportuna contestualizzazione, precisare che erano gli

anni della cosiddetta “paura rossa” e delle forti,

e altrettanto violente, repressioni statali antisovversive.

Accurata e completa questa biografia, seconda dopo quella pubblicata

da Ugo Fedeli nel 1956 (Quarant'anni di lotte rivoluzionarie),

non solo colma un vuoto storiografico inglobando e aggiornando

anche testi di autori precedenti che, in varia forma e misura,

si erano occupati di studiare e/o raccontare la vita dell'intellettuale

vercellese – da Pier Carlo Masini a Mariella Nejrotti,

a Marco Scavino più recentemente sul Dizionario biografico

degli anarchici italiani – ma si qualifica soprattutto

come originale ricerca condotta compulsando un'importante mole

di carte d'archivio. Si va dai Jacques Gross Papers e

dai Fedeli Papers custoditi all'Istituto di storia sociale

di Amsterdam al fondo L'Adunata della Boston Public Library,

dai documenti di polizia dell'Archivio Centrale dello Stato

a quelli del Ministero degli affari esteri a Roma, dai National

Archives di Washington alla Gallica di Parigi, all'Archivio

Berneri di Reggio, all'ASFAI di Imola e al Centro Studi Libertari

di Milano... Il volume si struttura in ben trenta capitoli nei

quali si snoda la vita errabonda di Galleani, agitatore senza

frontiere, così suddivisi: una prima parte dedicata all'attività

svolta in Italia; un intermezzo sul suo soggiorno in Egitto;

una seconda parte relativa alla presenza in America (fondamentale

e che dura quasi vent'anni); e un epilogo sul ritorno in Italia

(dal “biennio rosso” al fascismo). L'introduzione

è interessante perché racchiude, insieme, memoria

di famiglia e fonti orali. Ne è autore Sean Sayers, biografo

mancato del suo nonno materno.

“Qualche anno fa – scrive Sayers – ho cominciato

a compiere delle ricerche più sistematiche su mio nonno

[...] Quando mi sono reso conto di che personaggio importante

e interessante fosse, ho deciso di scrivere la sua biografia,

così iniziai a leggere e a raccogliere materiale. Ma

lavoravo da solo e presto fui sopraffatto dall'enorme mole di

informazioni che andavo accumulando e dalla difficoltà

del compito in cui mi ero imbarcato. Stavo iniziando a disperare

quando venni messo in contatto con Antonio Senta che, come me,

stava facendo delle ricerche su Galleani e voleva scriverne

la biografia. È molto più qualificato di quanto

lo sia io e presto concordammo che sarebbe stato lui a scrivere

mentre io l'avrei aiutato con le ricerche, se e quando avessi

potuto. Questo libro ne è l'eccellente risultato...”.

Giorgio Sacchetti

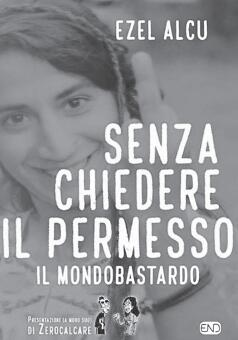

Autobiografie/

Donna curda dalle mille vite (e dai tanti miracoli)

Nella lingua curda esiste una persona verbale che somma in

sé le persone della lingua italiana, dall'io al loro,

includendole tutte in un'unica azione. Una sorta di collettività

estrema che va oltre il “noi”, perché non

lo contrappone alle altre persone plurali; al contrario, lo

ingloba in un insieme capace di comprendere ognuno, intraducibile

letteralmente ma pieno e ricco di suggestioni e utopie.

L'ho imparato leggendo una nota a margine di una poesia di Ezel

Alcu, a pagina 92 di Senza chiedere il permesso – il

mondobastardo (Edizioni END, Gignod - Ao 2018, pp. 124,

€ 12,00). Mi ha colpito molto, mi è sembrato che

questa peculiarità linguistica potesse spiegare non solo

quel verso, ma il libro e con esso il mondo, la terra, la storia

di Ezel; e insieme, la nostra. D'altronde in questo libro tutto,

ma proprio tutto, è collettivo e plurale.

È

un testo di prosa, poesia, narrazione e fotografia; è

un'autobiografia scompigliata e cruda, drammatica e ironica;

narra di rivolta, fuga, gioco e gratitudine; la sua autrice

ha due nomi, due date di nascita, due paesi. Il libro di Ezel

è molti libri, perché Ezel è molte donne.

Né potrebbe essere diversamente, dato che a 28 anni ha

già vissuto l'equivalente di molte vite. È

un testo di prosa, poesia, narrazione e fotografia; è

un'autobiografia scompigliata e cruda, drammatica e ironica;

narra di rivolta, fuga, gioco e gratitudine; la sua autrice

ha due nomi, due date di nascita, due paesi. Il libro di Ezel

è molti libri, perché Ezel è molte donne.

Né potrebbe essere diversamente, dato che a 28 anni ha

già vissuto l'equivalente di molte vite.

Ezel Alcu è un'attivista curda, rifugiata politica in

Italia dal 2009.

Nata in una famiglia di attivisti segnata da tortura fuga e

povertà, Ezel è l'ottava di dieci figli, la quinta

femmina. “Figli da battaglia”, come li definisce

il padre. Da crescere a pane (poco) e coraggio, per dare forza

al popolo curdo e cuore alla sua rivoluzione.

Così la storia di Ezel è la storia tenera scanzonata

di una bambina in precoce crisi d'identità a causa dei

suoi due nomi – Ezel, che in lingua farsi significa “universo

infinito”, e Ceylan che significa “gazzella”

– con un padre politico e una madre dittatrice; ed è

insieme la storia drammatica e difficile di un popolo tormentato

da guerre e massacri, da sempre alla ricerca della propria autonomia

e da sempre perseguitato da chiunque, da Saddam Hussein all'Isis,

da Erdogan all'occidente.

Una terra-non terra, l'antica Mesopotamia, bellissima e ricca

di suggestioni; aspra e montuosa, distesa tra fiumi leggendari,

orlata di monti mitologici, come l'Ararat – che in lingua

turca, guarda caso, significa “montagna del dolore”;

fertile di grano e di cultura millenaria.

Terra senza dignità geografica, senza un posto ufficiale

nelle carte e nei mappamondi, condannata ad esistere clandestinamente

e solo in virtù del suo popolo fiero e combattivo, protagonista

di una rivoluzione che non ha eguali nel mondo – poiché

le comprende tutte.

Un paese che, come scrive Ezel, da qualche anno a questa parte

sta vivendo la terza guerra mondiale, scoppiata per il petrolio,

raccontata poco e male dai media occidentali, gestita da burattinai

più o meno oscuri che non amano sporcarsi le mani e preferiscono

servirsi di strumenti disumani come l'Isis, cancro cresciuto

da cellule nutrite di paure e stereotipi. Una guerra “che

non si combatte più dichiarandosi, ma facendo finta di

non combattere... magari le nazioni non schierano eserciti,

ma foraggiare chi ci bombarda equivale a fare la guerra e questo

è ciò che succede”.

Migliaia e migliaia di morti, giovani, donne e bambini; la massa

spettrale di interi villaggi scomparsi, lo sguardo impietrito

e la voce furiosa di chi sopravvive, fiumane di persone costrette

ad emigrare, usate come merce di minaccia e di scambio, private

di radici e dignità.

“Non sono una ragazza piena di miracoli” dice di

sè Ezel nella prefazione. Ma se non è un miracolo,

senza dubbio quella che si sprigiona dai suoi occhi scuri è

un'energia che pare inesauribile, tremendamente contagiosa.

Finita in carcere all'età di 13 anni, per vincere la

paura – tanta – Ezel si inventa un gioco:

“Quando cadeva il buio, mi mettevo vicino alla finestra

dove potevo vedere solo il cielo e i condomini altissimi che

stavano vicino al carcere. Cominciavo così a sentire

il fischietto del militare e contavo dodici fischi: ogni quindici

minuti i militari si comunicavano con il fischietto per dire

che tutto andava bene. Con il buio facevo io il primo fischio

poi seguivano gli altri dodici fischi dei militari, così

succedeva un casino perché i fischi erano tredici, non

più dodici, e continuavo a fischiare così tutta

la notte”. Niente male, come debutto nell'età dell'adolescenza.

Da lì in avanti (non che prima non lo fosse) la sua vita

diventa una sequenza di (dis)avventure senza fine: fughe, scontri

con la polizia, arresti, dolore per la perdita violenta di tanti

compagni, altro carcere con l'accusa di essere una kamikaze.

Finché la famiglia la spinge a trasferirsi in Italia;

così Ezel a 19 anni diventa una curda valdostana.

Rifugiata in un paese dove “non c'è lavoro neanche

per gli italiani”, in mezzo a tanta bella gente che “non

è razzista ma”. Tra le Alpi di Heidi studiate a

scuola, in una città che ai suoi occhi è minuscola

(Aosta), dove il centro è finito dopo cento passi. Dove

il caffè è la colazione, non una sciccheria borghese

come nel suo paese, e la pasta non è una torta, come

nella sua lingua, ma è “makarna”, i maccheroni.

Dove impara a dire le parolacce e un sacco di cose che non si

possono dire, e chissà perché poi, dato che invece

si dicono. Scontrandosi con una lingua che si ostina a dividere

i generi, il maschile dal femminile, mentre Ezel al genere non

attribuisce importanza alcuna.

Perché lei è per l'uguaglianza, lei dà

importanza all'essere vivente, non al genere! “Mia sorella

mi dice: Vai a provare. L'Europa è bella, è grande

l'Europa... la democrazia e l'uguaglianza, i servizi sociali

e i diritti umani!”

Ezel ora lo sa, che non è proprio così. Che l'Europa

è come “la scena di un circo: quando si chiudono

i tendoni non si parla più di democrazia”. Lo ha

imparato in fretta, che pure in Europa e in Italia si deve lottare

ogni giorno per mantenere conquiste che parevano acquisite,

riconquistarsi diritti dati ingenuamente per scontati. Lo sa,

lo ha imparato, abbracciando a cuore aperto le ribellioni di

qui, i nostri no, le lotte per riprenderci la terra che ci appartiene,

la Valsusa, l'acqua, l'umanità.

Ezel lo ha imparato, noi dobbiamo muoverci. Dobbiamo inventarci

anche noi, nella nostra lingua, un pronome collettivo estremo.

Perché, tra le altre cose, Senza chiedere il

permesso è dedicato “a chi piace combinare

guai”.

A Ezel piace. A noi pure, piace, lo so.

Spas, Ezel, grazie per questo libro, per la tua rabbia

e per la tua incoerente allegria.

Claudia Ceretto

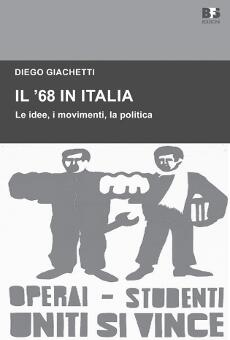

Il '68 in Italia/

Movimento (anarchico) e movimenti

Diego Giachetti con il suo lavoro Il '68 in Italia le idee,

i movimenti, la politica (BFS edizioni, Pisa 2018, pp. 218,

€ 20,00) completamente rinnovato rispetto alla edizione

di vent'anni fa, ha scritto uno dei migliori libri sul quel

periodo. La bibliografia, l'indice dei nomi citati, dei periodici,

dei movimenti e dei partiti politici aggiungono un ulteriore

pregio al libro, per chi volesse approfondire le diverse tematiche

trattate.

L'autore

ritiene che il '68 sia stata la conseguenza della scolarizzazione

di massa e dei nuovi equilibri geopolitici dovuti alle migrazioni

di massa degli anni '50/'60 dal Sud al Nord, nel triangolo industriale

del nostro Paese. L'autore

ritiene che il '68 sia stata la conseguenza della scolarizzazione

di massa e dei nuovi equilibri geopolitici dovuti alle migrazioni

di massa degli anni '50/'60 dal Sud al Nord, nel triangolo industriale

del nostro Paese.

In sintonia con il vento di rivolta contro l'autoritarismo dei

padri e delle società ingessate dell'epoca, che andava

sollevandosi fra la gioventù studentesca, sia ad Est

che ad Ovest della cosiddetta cortina di ferro, anche in Italia,

nel '67, nacquero movimenti giovanili ribelli. Essi si riferivano

alle esperienze dei Provos olandesi, dei Beats nordamericani,

sentivano l'eco che proveniva dal movimento della libera parola

iniziato alla Università di Berkeley nel 1964. Successivamente

prevalse l'aspetto politico della contestazione.

Il lavoro si articola attorno a diversi nuclei tematici, dei

quali qui se ne citano soltanto alcuni: l'opposto giudizio sulle

conseguenze del '68, le ragioni della nascita della sinistra

extraparlamentare, il fenomeno del leaderismo e la critica puntuale

degli anarchici al movimento studentesco inteso come mezzo di

affermazione in funzione dirigente del ceto medio intellettuale

a scapito delle precedenti classe egemoni, le relazioni tra

il '68 studentesco ed il '69 operaio, la figura sociale dello

studente e quella del coetaneo operaio, l'operaio-massa della

catena di montaggio della FIAT, la repressione, la strategia

della tensione, le differenze tra il movimento del '68 e quello

del '77, i caduti dell'uno e dell'altro movimento, la nascita

e l'evoluzione dei gruppi extraparlamentari di sinistra e del

terrorismo di sinistra, il fenomeno delle Riviste che hanno

preceduto ed accompagnato il '68 e che sono state il terreno

di formazione dei leader del '68.

Molto interessante è il capitolo “La sociologia

dei gruppi della nuova sinistra”, che mostra in modo chiaro

la complessità e le intricate vicende dei gruppi. L'autore

spiega che la nascita dei gruppi fu dovuta all'esigenza di non

vedere dispersa l'imponente disponibilità studentesca

dopo l'apice di partecipazione alle occupazioni e alle manifestazioni

sulle questioni studentesche ed esprime un giudizio positivo

su questo tentativo di organizzazione dei vari gruppi marxisti

della sinistra rivoluzionaria. Attribuisce la loro disgregazione

e dissoluzione all'emergere del femminismo, della nuova tipologia

giovanile e alla sconfitta nelle elezioni politiche del 1976,

quando i gruppi si contarono sul piano parlamentare.

Agli anarchici sono riservate pagine molto chiare che fanno

giustizia ad una presenza nel movimento, quasi sempre tenuta

sotto traccia nelle trattazioni sul '68. Non sono dimenticati

i radicali e i movimenti dei diritti civili. L'ultimo capitolo

“Dal '68 al '77”, che tratta il passaggio da un

movimento all'altro, che definisce i caratteri salienti del

movimento del '77 e che individua un confronto tra i due movimenti,

conclude il libro nel quale non si evidenzia alcun intento celebrativo

dell'anno di svolta della società contemporanea.

L'autore fornisce ragioni e spiegazioni di come questo grande

movimento di rinnovamento esistenziale si sia politicizzato

in Italia e di come, diversamente dal Maggio Francese, sia durato

pressoché dieci anni, cosi da meritarsi l'appellativo

di maggio strisciante.

Diego Giachetti affronta nodi storiografici, non ancora sciolti,

concernenti la domanda su che cosa sia stato il '68 in Italia.

Un movimento che interessò buona parte degli anni '70,

al quale il blocco di potere dell'epoca rispose con la feroce

repressione che conosciamo, recuperandone gli aspetti più

appariscenti e di costume. Non si può che condividere

la precisazione di Giachetti che scrive: “L'odierna società

è nata dalla sconfitta della contestazione dei movimenti

degli anni '60”.

A questo punto ci si chiede se il non avere raccolto in termini

progressivi, da parte della classe dirigente dell'epoca, la

grande partecipazione civile e politica che il '68 rappresentò

per quasi 10 anni, non sia stata davvero un'occasione mancata

per la modernizzazione e lo sviluppo civile del nostro Paese.

Enrico Calandri

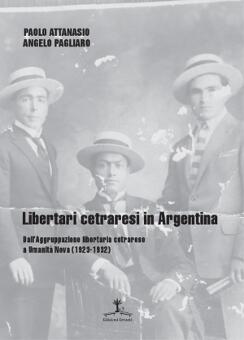

Emigrazione anarchica/

Calabresi in Argentina

Il libro di Paolo Attanasio e Angelo Pagliaro (Libertari

cetraresi in Argentina. Dall'Aggruppazione libertaria cetrarese

a Umanità Nova (1923-1932), Edizioni Erranti, Cosenza

2018, pp 256, € 15,00) ricostruisce la storia del “Gruppo

libertario cetrarese” e dei suoi aderenti nel decennio

a cavallo tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso, precisamente

tra il 1923 e il 1932. È un periodo cruciale, quello

che coincide con la fase matura dell'associazione, la più

consistente e rilevante tra quelle create dagli anarchici calabresi

in Argentina.

Negli

stessi anni, infatti, il paese latinoamericano vive la fase

tormentata del passaggio dai governi del radicale Hipolito Yrigoyen,

che sembra farsi interprete dei bisogni delle classi popolari

suscitando attorno a sé un grande entusiasmo a quello

ben più autoritario di José Fèlix Uriburu,

salito al potere con il golpe del 1930 e dimessosi appunto nel

febbraio 1932. Mentre in Italia, negli stessi anni, il fascismo

passa dalla parvenza di legalità successiva alla Marcia

su Roma alla vera e propria dittatura edificata dopo l'assassinio

di Giacomo Matteotti. Gli italiani che animano l'associazione

vivono dunque, oltre alla loro condizione di esuli, una realtà

politica che, sia nella vecchia patria che nella nuova, gli

è avversa e contro la quale combattono. Negli

stessi anni, infatti, il paese latinoamericano vive la fase

tormentata del passaggio dai governi del radicale Hipolito Yrigoyen,

che sembra farsi interprete dei bisogni delle classi popolari

suscitando attorno a sé un grande entusiasmo a quello

ben più autoritario di José Fèlix Uriburu,

salito al potere con il golpe del 1930 e dimessosi appunto nel

febbraio 1932. Mentre in Italia, negli stessi anni, il fascismo

passa dalla parvenza di legalità successiva alla Marcia

su Roma alla vera e propria dittatura edificata dopo l'assassinio

di Giacomo Matteotti. Gli italiani che animano l'associazione

vivono dunque, oltre alla loro condizione di esuli, una realtà

politica che, sia nella vecchia patria che nella nuova, gli

è avversa e contro la quale combattono.

I calabresi fondano in Argentina associazioni (molte delle quali,

come il nucleo cetrarese, si richiamano nel nome ai paesi d'origine,

ma hanno una forte connotazione politica), giornali, sodalizi

artistici; creano occasioni di incontro e iniziative culturali,

animano le discussioni politiche ed entrano ben presto nell'immaginario

collettivo come emigrati e ribelli e con questa connotazione

vengono per lo più descritti dalla letteratura e dai

canti popolari. Nel testo, che riprende il filone di ricerca

già percorso dai due studiosi, le vicende del gruppo

si intrecciano alle storie di vita dei suoi affiliati, così

come le storie di vita dei più noti Errico Malatesta,

Pietro Gori e Severino Di Giovanni convivono con quelle dei

molto meno noti e con quelle dei senza storia.

In tal modo, Ciccio Barbieri, Angelo Antonucci, Salvatore Niesi,

Salvatore Cortese e Francesco Attanasio, assieme a tanti altri,

compongono l'umanità diversificata e complessa, a tratti

sofferente, nella quale tutti hanno uguale dignità e

concorrono, tra vittorie e sconfitte, tra fraternità

e divisioni, tra scontri e riappacificazioni, al tentativo di

realizzare il grande sogno. Accanto ai nomi, ci sono i volti.

Il testo è infatti arricchito da numerose foto d'epoca

che mostrano le facce, l'atteggiamento, in parte il linguaggio

non verbale dei corpi, l'abbigliamento, gli elementi del paesaggio,

tutte testimonianze non accessorie, ma – al contrario

- fondamentali per la comprensione più profonda dei fatti

narrati. Anche la riproduzione del materiale di propaganda (per

lo più volantini e fogli di giornale, ma anche lettere

autografe) rende più attuale la materia trattata. Completano

il lavoro le biografie degli appartenenti al gruppo tratte dai

fascicoli personali del Casellario politico centrale,

che costituiscono la sintesi delle loro esistenze oltre che

della loro attività politica, per come emerge dalle carte

di polizia.

Assieme alle vicende umane, tanti altri fili, di diverso spessore,

si riannodano. Fatti noti come la semana tragica, l'introduzione

della Ley de residencia, l'attentato al Consolato generale

d'Italia, la vicenda di Sacco e Vanzetti si intrecciano con

la quotidianità e le battaglie degli anarchici cetraresi.

Proprio per questo, il lavoro di Attanasio e Pagliaro ha il

merito di illuminare e rendere coerenti vari aspetti: gli orientamenti

dell'opinione pubblica, i rapporti con i compagni, la vita familiare,

i ruoli femminili e maschili, il comportamento che il governo

assume nei loro confronti nel corso degli anni e delle differenti

situazioni e molto altro ancora. Come ad esempio l'esperienza

del teatro militante grazie alla costituzione della filodrammatica

“Senza patria”, che serve non solo all'autofinanziamento,

ma soprattutto a svolgere l'azione di educazione e propaganda

e a rafforzare la crescita culturale caratteristici dell'anarchismo.

Come pure l'attenzione e la capacità di dar vita a pubblicazioni

che esprimono la linea politica del gruppo e che vengono diffuse

e distribuite dai militanti in un'opera di incessante proselitismo.

L'impressione che si ricava scorrendo anche solo rapidamente

il testo è quella di un grande affresco al cui interno

si svolgono i destini degli uomini e le parabole dei processi

storici. Lo sfondo che, allo stesso tempo, li racchiude e li

contestualizza, è la Grande Emigrazione, la vera protagonista

di questa e di altre storie. È il grande esodo a fornire

la spinta iniziale, a fungere da detonatore. È nei luoghi

di arrivo, dove emigrano in cerca di lavoro e di una vita migliore,

che i calabresi, per gran parte, si politicizzano, confluendo

nelle organizzazioni libertarie al cui interno ricoprono ruoli

spesso importanti. La storia dell'anarchismo calabrese si svolge

in effetti quasi sempre fuori dalla regione: nel resto d'Italia

e, soprattutto, all'estero.

Gli anarchici calabresi scelgono in gran parte l'Argentina e

la sua capitale come patria d'adozione. Sono braccianti, operai,

ma soprattutto artigiani (calzolai, sarti, barbieri, tipografi)

i soggetti verso i quali si indirizzano le attenzioni dei tutori

dell'ordine e della legalità del paese che li accoglie.

La loro capacità di inserimento e di reazione politica,

nelle mutate condizioni socioeconomiche, sorprende per la rapidità

e per la convinzione con le quali si esprimono.

Circa l'influenza dell'immigrazione italiana sul movimento anarchico

argentino è stato detto e scritto molto. La presenza

e l'azione di personaggi come Errico Malatesta e Pietro Gori

tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento contribuì

in maniera determinante all'affermazione dell'associazionismo

operaio e sindacale di ispirazione libertaria, fornendo ai lavoratori

una risposta concreta alle loro richieste e alle loro aspettative.

Teorizzando strategie di lotta alternative rispetto ai metodi

praticati dalle organizzazioni sindacali di orientamento riformista,

il movimento anarchico riuscì a incanalare energie e

consensi intorno a un progetto di democrazia diretta, di solidarismo

e di azione rivoluzionaria che intendeva fornire una risposta

concreta alle richieste pressanti degli ultimi. In un paese

in cui i lavoratori salariati erano automaticamente esclusi

dalla partecipazione alla vita pubblica, con un sistema politico-istituzionale

fondato su una ristretta base sociale, la protesta contro le

istituzioni era assoluta e trovava la sua forma naturale di

espressione nei metodi propri dell'anarchismo. Lo stile con

il quale le vicende vengono ripercorse e analizzate è

immediato, lontano da quello del libro di storia tradizionale

e del trattato scientifico. Ma non per questo superficiale.

Quella che si coglie è – accanto alla passione

per la ricerca - la vivacità dei particolari, la visione

potremmo dire a colori degli avvenimenti e delle persone, delle

quali emerge un vissuto individuale e collettivo ricco di sfaccettature,

dove l'esperienza individuale fa parte e si collega a elementi

di identità sociale e collettiva più o meno forte.

Il testo che viene dato alle stampe costituisce un ulteriore