|

migrazioni

“Nel deserto non ci sono macchine fotografiche”

intervista di Giorgio Fontana a Emmanuel Mbolela

Dal Congo all'Europa, attraversando il deserto e poi il Mediterraneo. Tra violenze e soprusi. Emmanuel Mbolela racconta la sua storia e fa un'analisi della situazione sociale e politica del continente africano.

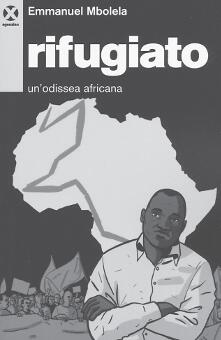

Emmanuel Mbolela è uno

scrittore e attivista congolese, che dopo molti anni di stazionamento

forzato in Marocco è riuscito a ottenere uno status di

rifugiato in Europa. Il libro che racconta la sua avventura

– intitolato appunto Rifugiato (Agenzia X 2018)

– va ben oltre la testimonianza, per quanto tragica, e

getta una luce interessante sulle lotte autogestite dei migranti:

è un testo combattente ma al contempo intriso di grande

sensibilità umana.

Oggi

Mbolela è impegnato nell'associazione Afrique-Europe-Interact,

una rete che si propone di combattere il land grabbing

delle multinazionali in Africa difendendo lo sviluppo locale

e sostenibile – il “diritto a restare” in

condizioni dignitose, parallelo e coincidente al diritto di

muoversi liberamente nel mondo. Oggi

Mbolela è impegnato nell'associazione Afrique-Europe-Interact,

una rete che si propone di combattere il land grabbing

delle multinazionali in Africa difendendo lo sviluppo locale

e sostenibile – il “diritto a restare” in

condizioni dignitose, parallelo e coincidente al diritto di

muoversi liberamente nel mondo.

Grazie a Marco Philopat ho avuto la fortuna di intervistare

Mbolela durante il suo tour di presentazioni in Italia, nel

settembre 2018: qui di seguito la nostra chiacchierata.

Giorgio – Partirei dall'inizio, cioè

dall'introduzione storica che precede il resoconto del viaggio

dal Congo all'Europa.

Emmanuel – Per gli europei la storia dell'Africa

comincia con la colonizzazione: generalmente si ignora la storia

delle culture e delle civilizzazioni che l'hanno preceduta.

Anche per questo ho voluto scrivere un testo introduttivo dove

non solo rivendico il passato del Congo, ma anche la tragicità

dell'impresa coloniale.

Non a caso il tratto originale del libro è

la sua anima politica. La storia dei suoi anni di viaggio è

inserita in un'ottica di analisi che interroga la situazione

africana in modo radicale. Mi sembra più un saggio che

un testo autobiografico, o un ibrido fra i due.

È così. Prendendo la strada per l'Europa io e

i miei compagni abbiamo subito numerose atrocità. Ma

quando ho pensato di scrivere un libro al riguardo, mi sono

detto: se racconto solo i dettagli delle violenze subite durante

il viaggio – o anche in precedenza nel mio Paese –

a cosa serve? Non potevo fermarmi lì, dovevo illustrarne

anche le cause. Usando un lessico ormai comune, posso dire che

ci siamo tutti mossi per “ragioni economiche”. Ed

è vero, più o meno. Ma dove trovano origine queste

“ragioni”? In Europa c'è una visione stereotipata

dell'Africa povera e derelitta: invece il mio continente è

di per sé molto ricco. In quasi tutti i Paesi africani

ci sono risorse straordinarie: sia naturali – penso solo

alle miniere, alle materie prime – sia umane. La giovinezza,

ad esempio. Eppure la gente fugge.

Nel suo caso, il tema politico precede anche il viaggio.

La Repubblica democratica del Congo, da dove proviene, è

uno dei dieci paesi più poveri al mondo: ma la povertà

in cui versa ha ragioni strettamente legate allo sfruttamento

coloniale e al tradimento delle speranze post-indipendenza.

La sua storia di attivista comincia già in patria, durante

il tentativo di portare pace nel Paese all'inizio del Duemila.

Qui è bene fare un passo indietro. Il Congo è

sempre stata una nazione ricca di beni strategici, il caucciù

prima di tutto. Re Leopoldo del Belgio, che lo considerava una

sorta di proprietà privata, mise in piedi una mostruosa

catena di sfruttamento per la raccolta e la vendita del caucciù,

indispensabile per la produzione di pneumatici. Ogni raccoglitore

doveva accumulare un tot di materiale di qualità: altrimenti,

la punizione era il taglio della mano.

Quando le atrocità vennero allo scoperto, nel 1908, il

Belgio trasformò il Congo in una colonia “ufficiale”:

nominalmente per fermare quelle stragi, ma garantendosi comunque

lo sfruttamento di altri beni strategici. Così i belgi

cominciarono ad assumere congolesi e altri africani per farli

lavorare nelle miniere: ma in condizioni inumane. Lentamente

aumentarono le proteste proteste, lotte e rivendicazioni.

Fino a Lumumba.

Sì, nel 1960 Patrice Lumumba proclamò l'indipendenza

parlando innanzitutto di cambiamenti economici. Ma durò

molto poco. Come tutti sanno fu assassinato con la complicità

degli americani un anno dopo, e al suo posto salì al

potere un uomo che garantisse ancora lo sfruttamento delle risorse

da parte belga: Mobutu. Trentadue anni di dittatura, trentadue

anni di sofferenza, trentadue anni di abuso delle ricchezze

congolesi.

Nel 1996 il generale Laurent-Désire Kabila riuscì

a porvi fine, ma di lì a poco cominciò una guerra

sanguinosa, terrificante, di cui in Europa non si parla mai.

Milioni di morti. Nel 2001 Kabila fu ucciso e al suo posto venne

piazzato il figlio, giusto per assicurare lo status quo internazionale.

La crisi sembrava interminabile, così l'opposizione politica

fece di tutto per portare il Paese alla pace: un grosso sforzo

collettivo portò al Dialogo Inter-Congolese del 2002,

tenuto in Sudafrica, cui partecipai io stesso come racconto

nel libro. Ma nonostante i proclami, fu una sconfitta. Mentre

noi discutevamo, le lobby al potere garantivano che Kabila restasse

al suo posto – e così fu.

Una delusione terribile.

Sì, per me è stata una grande delusione. Io e

tanti altri avevamo investito parecchie energie in quel Dialogo.

Constatandone il fallimento, ho deciso di partire.

Torniamo allora al suo viaggio. Un'altra cosa che

sfugge spesso al discorso comune in Europa è il tempo

necessario per attraversare l'Africa e la quantità di

ostacoli che questo comporta.

Sì, molti non hanno un'autentica percezione di cosa sia

una rotta migratoria. Ad esempio, ora siamo in Italia: il Mediterraneo

è la porta dell'Africa, e tutti sanno cosa succede in

quelle acque perché ci sono dei giornalisti che lo documentano

e lo fotografano. Ma nel deserto non ci sono macchine fotografiche

e non ci sono giornalisti; e quanto accade lì è

anche peggio.

Dove ha trovato le maggiori difficoltà?

In Africa del nord, senz'altro. Nei paesi dell'Africa nera potevo

nascondermi e mescolarmi alla popolazione locale: era difficile

distinguermi da un maliano o da un burkinabé. Dopo aver

passato il deserto – subendo ogni sorta di violenza, di

furti e altre atrocità che racconto nel libro –

arrivai in Algeria pensando che il mio calvario fosse ormai

finito. E invece doveva ancora iniziare: il razzismo nei confronti

di noi neri era molto forte, il che mi amareggiava ulteriormente

perché le lotte algerine furono fondamentali per la liberazione

del continente africano. Inoltre, senza documenti non potevo

affittare un appartamento.

A tal proposito. Leggendo Rifugiato

ho avuto la conferma di una sensazione terribile: la riduzione

dell'essere umano non solo al possesso di documenti, ma innanzitutto

alla sua possibilità di pagare. Pagare per attraversare

una frontiera, per corrompere la polizia, eccetera. Sembra un

effetto deforme e terminale del capitalismo.

Esatto. Tutto è danaro. L'uomo in sé non ha più

alcuna importanza. Immagini le condizioni in cui arrivavamo

a una frontiera, dopo giorni nel deserto senza cibo e senz'acqua:

eppure la sola cosa che contava per chi ci fermava erano i soldi.

O qualsiasi altra forma di pagamento.

Ad esempio le donne, oggetto di violenza continua

e strutturale. Trovo che nel suo libro la questione femminile

sia assolutamente centrale.

Già a partire dal Mali vedevamo i guidatori dei camion

litigare per avere questa o quella ragazza. All'inizio non capivo,

poi ho compreso che le donne sono considerate una moneta di

scambio per attraversare le varie frontiere. È stato

orribile. Noi uomini siamo stati picchiati e derubati, ma le

donne subivano continuamente una doppia violenza: erano stuprate,

erano davvero ridotte a oggetti. E in Algeria la polizia si

comportava allo stesso modo: cacciava noi uomini e tratteneva

le donne per violentarle. Per non parlare degli uomini della

loro stessa comunità o nazionalità, che le maltrattavano

o le sfruttavano. È una cosa che mi ha profondamente

atterrito, e che peraltro continua tuttora. Un mese fa ero di

nuovo in Marocco e ho visto diverse ragazze incinte. Ho saputo

che venivano ingannate dicendo loro che una gravidanza garantiva

più possibilità di essere soccorse e ottenere

documenti: ma dopo essere state violentate venivano abbandonate.

Veniamo dunque al Marocco: è là che,

fra mille difficoltà, vi riappropriate del vostro ruolo

politico attraverso una lotta comune. Come scrivete nel libro:

“O reagiamo, o finiremo consumati”.

In Marocco era possibile trovare degli appartamenti in affitto,

anche se al doppio del prezzo normale per un marocchino. La

polizia conosceva le nostre abitazioni e organizzava spesso

dei raid alle tre o alle quattro del mattino: arrivavano, ci

arrestavano, ci pestavano e provavano a rispedirci nel deserto.

A un certo punto mi sono detto: per quanto tempo dobbiamo restare

in una situazione simile? O reagiamo, o finiremo consumati.

Dunque ho preso contatto con degli amici e insieme abbiamo fondato

un'associazione – l'Arcom, Association des Réfugiés

Congolais au Maroc – per denunciare le violenze di cui

siamo stati vittime, ribadendo che i nostri diritti erano diritti

universali. Così è cominciata la lotta.

Insisto sulla rivendicazione di questi diritti attraverso

l'azione diretta, perché la trovo decisiva per una politica

che non consideri i migranti come “oggetti” da accogliere

o gestire, ma come soggetti autonomi. E in effetti, la vostra

lotta funziona. Cito solo un risultato enorme: la possibilità

per i figli di migranti di andare a scuola.

Sì, la lotta è lunga ma finisce sempre per pagare.

Quando sono arrivato in Marocco nel 2004, i figli dei migranti

non potevano accedere al sistema educativo. Nel 2006 abbiamo

organizzato una piccola scuola per loro e intanto abbiamo scritto

al Ministero denunciando questo abuso – che peraltro accade

a pochi chilometri dall'Europa, dove tanto si parla di educazione

e diritti dell'infanzia! Né le autorità marocchine

né l'UNESCO o l'UNICEF presenti sul territorio hanno

mai fatto nulla per questo. Così abbiamo lottato a lungo,

finché nel 2013 i figli dei migranti hanno ottenuto il

loro diritto alla scolarizzazione. E ne siamo fieri.

Pochi anni prima aveva ottenuto lo status di rifugiato

e si era reinsediato in Europa, pur con l'amarezza di lasciare

molti compagni e amici in Marocco. A tal proposito, scrive di

soffrire una certa solitudine nel nostro continente. Pensa sia

anche un problema politico?

Sì, qui c'è un individualismo creato dal materialismo.

In Africa la cultura è basata sullo stare all'aperto,

sulla condivisione. Faccio un esempio in apparenza semplice,

la pratica di mangiare insieme: in Europa – all'epoca

ero in Olanda – mi sono ritrovato solo in un appartamento

con tutti i comfort, ma non avevo appetito. Non ero abituato

a mangiare da solo, e mi colpiva come tutti gli altri inquilini

si chiudessero direttamente in casa. Questo individualismo è

una crisi dei valori di solidarietà, dei valori umanistici

che l'Europa ha tanto preteso di insegnarci, mentre considerava

la civiltà africana come arretrata.

Peraltro, come scrive in Rifugiato,

l'Europa ormai ha spinto i propri muri sempre più a fondo

in Africa collaborando con i dittatori locali. C'è una

sorta di volontà collettiva a ignorare il problema, spingendolo

il più lontano possibile.

Sì, le frontiere dell'Europa sono ormai a livello del

Mali o del Niger. Il vostro continente firma degli accordi con

questi Paesi per tentare di arginare gli esodi di massa, ma

ovviamente non risolve il problema: obbliga solo le persone

a cercare nuove strade migratorie, più pericolose e soggette

alla violenza.

L'Europa dovrebbe avere il coraggio di affrontare il vero tema:

perché la gente se ne va da casa? Io le ho parlato un

po' della storia del Congo per rispondere proprio a questa domanda.

Si continua a dire che l'Africa non riesce a svilupparsi, non

riesce a venire a capo della sua arretratezza nonostante i movimenti

indipendentisti: ma ci si dimentica dei decenni di sfruttamento

costante delle materie prime che ha continuato a subire. I proclami

di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale

non hanno fatto altro che distruggere il poco di sistema sociale

che avevamo.

Gli accordi di partenariato economico e di libero scambio cancellano

le modalità di commercio e sussistenza locali, il piccolo

artigianato. E così la gente si impoverisce e scappa,

senza nemmeno la certezza di potersi muovere liberamente. L'Europa

dove tanti africani vogliono andare è forse il paradiso?

No. Ma se avessimo i documenti e la possibilità di spostarci

come ci pare, potremmo decidere di rimanervi o meno.

Giorgio Fontana

|