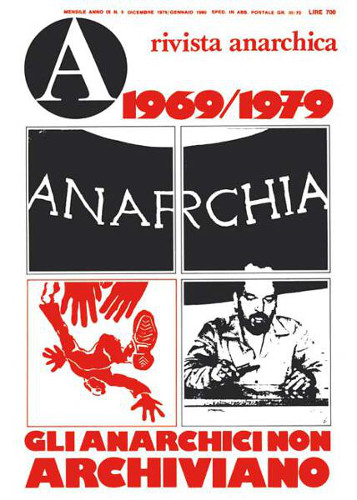

La

scritta “1969-1979 Gli anarchici non archiviano”

e alcuni storici disegni sul caso Pinelli campeggiano nella

copertina di “A” 79 (dicembre 1979/gennaio 1980),

appunto nel decennale dell'assassinio del ferroviere anarchico

Giuseppe “Pino” Pinelli nei locali della Questura

milanese, tre giorni dopo la strage di piazza Fontana. E i primi

due scritti di questo numero di “A” sono un editoriale

di Luciano Lanza sulla necessità di evitare la solita

noiosa commemorazione: Le bombe del 12 dicembre e l'assassinio

del compagno Pinelli – si legge in conclusione

– non sono un esempio di ingiustizia, ma un caso esemplare

dell'ingiustizia generalizzata, sistematica e per questo nella

coscienza popolare sono divenuti “la strage di stato”

e “l'assassinio di stato”. E un'intervista con

Pietro Valpreda, seguita da una puntualizzazione redazionale,

abbastanza polemica, in relazione alla candidatura nelle liste

de Il Manifesto che Valpreda aveva accettato nel 1972. La

scritta “1969-1979 Gli anarchici non archiviano”

e alcuni storici disegni sul caso Pinelli campeggiano nella

copertina di “A” 79 (dicembre 1979/gennaio 1980),

appunto nel decennale dell'assassinio del ferroviere anarchico

Giuseppe “Pino” Pinelli nei locali della Questura

milanese, tre giorni dopo la strage di piazza Fontana. E i primi

due scritti di questo numero di “A” sono un editoriale

di Luciano Lanza sulla necessità di evitare la solita

noiosa commemorazione: Le bombe del 12 dicembre e l'assassinio

del compagno Pinelli – si legge in conclusione

– non sono un esempio di ingiustizia, ma un caso esemplare

dell'ingiustizia generalizzata, sistematica e per questo nella

coscienza popolare sono divenuti “la strage di stato”

e “l'assassinio di stato”. E un'intervista con

Pietro Valpreda, seguita da una puntualizzazione redazionale,

abbastanza polemica, in relazione alla candidatura nelle liste

de Il Manifesto che Valpreda aveva accettato nel 1972.

Undici pagine sono poi dedicate a questioni sindacali all'interno

della FIAT. Non a caso sono Piero Flecchia e Roberto Ambrosoli

– ambedue residenti nel capoluogo piemontese – ad

aprire il servizio, che comprende anche interviste a lavoratrici

e lavoratori. A conferma che soprattutto negli anni Settanta

la nostra rivista spesso si confrontava con le situazioni e

le lotte nelle fabbriche.

Delle elezioni in Spagna si occupa Carlos Semprun Maura, uno

degli storici “importanti” della Rivoluzione Spagnola

del ‘36. Della “burocrac.i.a. del terrore”

(è questo il titolo), cioè del ruolo dello spionaggio

statunitense in politica interna ed estera, si occupa Noam Chomsky

(si tratta di una traduzione da In these times di Chicago).

Da un'altra rivista nordamericana (Black Rose, di Montreal,

Canada) è tradotto “L'estetica anarchica”

di Michael Scriviner.

Riattraversiamo l'oceano e arriviamo a Reggio Emilia, dove è

nato un nuovo periodico libertario, Assemblea generale,

pensato come un foglio prevalentemente locale nell'ambito del

processo di ricostituzione dell'Unione Sindacale Italiana a

livello nazionale. La presentazione del giornale è affidata

a un'intervista redazionale ad Andrea Ferrari, tuttora in pista.

Chi scrive queste note, autore di quell'intervistina, ricorda

la propria partecipazione in un cinema, a Reggio, a un concerto

dei Nomadi, ancora presente il mitico Augusto Daolio. Ero andato

a “fare servizio d'ordine” alle porte laterali di

sicurezza, che dovevano restare aperte per motivi di sicurezza

ma non dovevano diventare un posto di entrata abusiva in sala.

Si raccoglievano soldi per Assemblea generale: “No,

compagno, entra dal davanti e passa alla cassa”. La nostra

storia è stata anche questa, in un clima di sostanziale

unità e collaborazione tra le molteplici tendenze e voci

dell'anarchismo (con qualche eccezione). E lo stesso Ferrari

concludeva l'intervista ricordando che il 7 dicembre al campo

Tocci ci sarebbe stata una serata musicale per Assemblea

generale con gli Area, Ricky Gianco e altri.

Noi di “A” già da 5 anni avevamo rapporti

con Fabrizio De André (e altri ancora, compresi Franco

Battiato, Giorgio Gaber, Francesco De Gregori, Ricky Gianco,

ecc.), ma anche gli altri anarchici non scherzavano. Tra idee

comuni (almeno in parte) e aspirazione a far loro fare un concerto

per raccogliere soldi, i rapporti anarchia/musica segnavano

nuove pagine di una lunga storia.

Proseguendo con la ripresentazione del n. 79 di “A”,

troviamo: la cronaca di un attentato a Milano contro il Centro

sociale anarchico di via Torricelli; un lungo saggio di Piero

Flecchia su “natura e libertà”; la recensione

di un libro in qualche misura “anarchico” e di grande

successo in quegli anni quale “Contro il metodo”

di Paul Feyerabend; la presentazione del primo numero della

rivista Bounty (sottotitolo “l'ammutinamento del

pensiero”); il lungo e dettagliato statuto di una cooperativa

universitaria autogestita, nel Massachussets – Usa; due

lettere alla redazione di una giovane infermiera valtellinese

e di un trentenne ex-ufficiale dell'esercito portoghese, anarchico,

prima esule a Parigi poi rientrato a Lisbona dopo la fine del

regime “fascista” di Salazar.

Un'ulteriore testimonianza della varietà e dell'internazionalità

di “A”. Confermata anche dalle provenienze delle

sottoscrizioni, raccolte nei nostri tradizionali fondi neri:

da Milano alla California, da Carrara al Canada, dalla Sardegna

a Roma.

Dei nostri lettori già allora si poteva dire: non moltissimi,

forse, ma un po' in tutto il mondo. Tante teste, tantissime

opinioni. Una comunità sicuramente variegata, critica,

attiva. Di sicuro non passiva.

|