|

Nota dell’autore

Scopo di

questa bibliografia è fornire un panorama della produzione

editoriale che negli ultimi anni ha interessato il mondo dell’anarchismo.

Si è considerata sia la bibliografia specifica o prodotta

da case editrici anarchiche, sia quella attinente alle tematiche

generali dell’anarchismo. La selezione proposta non intende

ovviamente essere esaustiva.

La scelta è stata quella di segnalare, oltre ai testi

di carattere storico, quelli basati su materiale documentario

non circoscritto, né settoriale o troppo militante. Di

conseguenza sono rimasti fuori i pamphlets propagandistici,

le autoproduzioni a scarsa circolazione e di difficile reperibilità,

i lavori facenti riferimento ad ambiti di intervento escludenti

e non includenti. Tale criterio può, forse, apparire

un limite “ideologico”, ma corrisponde soprattutto

alla coerenza di una scelta metodologica finalizzata a mettere

in relazione l’anarchismo con il maggior numero possibile

di potenziali lettori.

Quanto ai limiti cronologici, si è preferito attenersi

a criteri non troppo rigidi. La maggior parte dei testi citati

si riferisce all’arco degli anni compresi fra il 1995

e il 2005. Questo non solo per l’attualità dei

testi, ma anche per la loro sostanziale reperibilità.

Si sono inseriti alcuni titoli pubblicati prima del 1995, quando

ritenuti particolarmente importanti e quando dedicati ad argomenti

non altrimenti presenti.

Qualcosa sicuramente è sfuggito, qualcosa, forse, non

è descritto nel modo più appropriato. Si spera

comunque che questa traccia bibliografica possa rivelarsi un

prezioso strumento di lavoro e un utile contributo alla conoscenza

dell’anarchismo, della sua storia, delle sue storie, del

suo pensiero.

Che è quanto ci si era proposti.

Massimo

Ortalli

massimo.ortalli@acantho.it

Primo

Primo

approccio

Per un primo approccio con la storia del movimento anarchico,

converrà partire dai due volumi di Pier Carlo Masini,

Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta

e Storia degli anarchici italiani nell’epoca

degli attentati (Milano, Rizzoli, 1969 e 1981,

poi più volte ristampati, anche recentemente, dalla stessa

casa editrice), che segnano il coronamento di studi rigorosamente

impostati sul piano scientifico e condotti inoltre con passione

e adesione ideale. I due testi rappresentano, infatti, la prima

tappa di un processo storiografico che ha avuto “l’ardire”

di emanciparsi dagli schemi interpretativi della scuola marxista

e dai relativi inappellabili giudizi, che hanno segnato tradizionalmente

lo studio dei movimenti sociali dell’Italia unitaria.

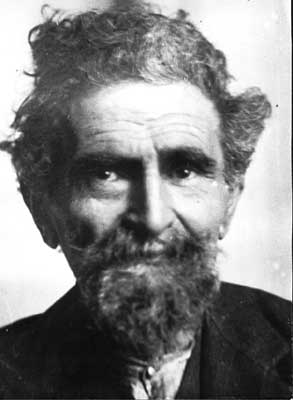

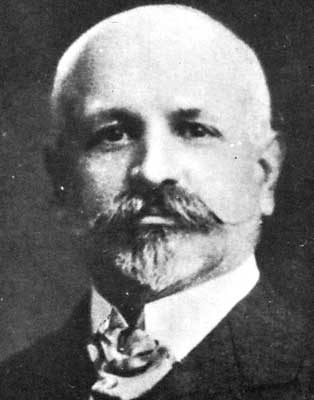

Pier Carlo Masini

Pier Carlo Masini

A questi andrà affiancata la più

recente opera di Renato Zangheri, Storia del socialismo

italiano. I volume:

Dalla Rivoluzione francese ad Andrea Costa;

II volume: Dalle

prime lotte nella Valle padana ai Fasci siciliani

(Torino, Einaudi, 1993 e 1997), con la quale l’autore,

rivalutando il ruolo e l’importanza delle correnti libertarie

nel secondo Ottocento, ha fatto giustizia di un’impostazione

storiografica partigiana che aveva sempre sottovalutato, se

non mistificato, il contributo degli anarchici alla nascita

del socialismo italiano.

Nel loro insieme, i tre studi ricostruiscono un quadro pressoché

completo delle origini e del periodo “eroico” dell’anarchismo

di lingua italiana. A margine di questi capisaldi, non per attinenza

scientifica ma per completezza d’informazione, è

possibile segnalare un’altra storia dell’anarchia

di Alessandro Aruffo, Breve storia degli anarchici

italiani. 1870-1970 (Roma, Datanews, 2005). Che

sia breve non c’è il minimo dubbio, visto il numero

delle pagine in relazione alla mole degli avvenimenti presi

in considerazione; che sia anche storia, i dubbi non sono pochi,

considerando i numerosi e spettacolari strafalcioni in cui incorre.

Va invece salutata con soddisfazione la traduzione italiana

dei quattro monumentali tomi di James Guillaume, L’Internazionale.

Documenti e ricordi 1864-1878, finalmente pubblicati,

dopo un’attesa più che centenaria, per le edizioni

Csl Di Sciullo (Chieti, 2004). Si tratta di una raccolta di

documenti di prima mano, dalle risoluzioni assembleari ai verbali

dei congressi, dai volantini di propaganda ai testi di divulgazione,

che consente di avvicinare il modo di pensare, di esprimersi

e di comunicare dei primi nuclei anarchici e internazionalisti

nel lontano Ottocento.

Passando dalla teoria all’azione, va segnalato il testo

Movimenti sociali e lotte politiche. Il moto anarchico

del Matese, a cura di Luigi Parente (Milano, Angeli,

2001), che raccoglie gli atti del convegno di studi sul moto

rivoluzionario del Matese, tenutosi a San Lupo nel 1998. Il

volume ripercorre la storia del primo tentativo insurrezionale,

generoso e sfortunato, che agitò il neonato stato italiano

e che ebbe protagonisti Errico Malatesta, Carlo Cafiero e uno

stuolo di entusiasti “banditi” romagnoli e marchigiani.

Restando ai tempi della Prima Internazionale, un’altra

raccolta, a cura di Giampietro Berti, Socialismo,

anarchismo e sindacalismo rivoluzionario in Veneto tra Otto

e Novecento (Padova, Poligrifo, 2004) raccoglie

le quindici relazioni presentate al convegno omonimo tenutosi,

non a caso, a Monselice, sede di uno dei primi e più

attivi gruppi internazionalisti italiani.

Sempre di quegli anni, il finire del secolo, scrive Valerio

Bartoloni in I fatti delle Tremiti. Una rivolta

di coatti anarchici nell’Italia umbertina

(Foggia, Bastogi, 1996), ricostruendo le drammatiche fasi dell’uccisione

dell’anarchico Argante Salucci, avvenuta al domicilio

coatto, nel corso di una rivolta innescata dalle disumane condizioni

di detenzione.

Restando nell’ambito della storia generale dell’anarchismo,

e proseguendo per tappe cronologiche, dopo il citato contributo

di Masini, che si ferma ai primi del Novecento, va ricordato

l’interessante Il sol dell’avvenire.

L’anarchismo in Italia dalle origini alla Prima guerra

mondiale, scritto a quattro mani da Pier Carlo

Masini e Maurizio Antonioli (Pisa, Bfs, 1999), contenente un

saggio sulla Prima Internazionale e altri studi sull’anarchismo

individualista e organizzatore prebellico.

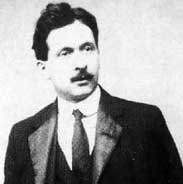

Errico

Malatesta nel carcere milanese di San Vittore (1921)

Un altro studio complessivo è il monumentale

Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano

e internazionale di

Giampietro Berti (Milano, Angeli, 2003), frutto di una ricerca

di anni, che ha il pregio di ricostruire non solo la biografia

di uno dei personaggi più importanti dell’anarchismo

internazionale, ma anche la storia di quel fervido e fecondo

movimento che vide Malatesta fra i suoi protagonisti per più

di sessant’anni.

Se quella di Berti è una monografia che potremmo considerare

definitiva su Malatesta e la sua azione rivoluzionaria, desidero

segnalare inoltre, per la prosa accattivante, il vecchio lavoro

di Armando Borghi, Errico Malatesta in 60 anni di

lotte anarchiche, ristampato da Samizdat (Pescara)

nel 1999: un ritratto intenso del periodo “eroico”

dell’anarchismo italiano, vissuto in prima persona.

Guerra di Classe e Lotta Umana. L’anarchismo

in Italia dal Biennio rosso alla guerra di Spagna (1919-1939)

di Gigi Di Lembo (Pisa, Bfs, 2001) rappresenta il primo e più

approfondito studio sulle traversie, raramente interrotte da

qualche momento esaltante, vissute dagli anarchici italiani

dal primo dopoguerra fino alla definitiva vittoria di Francisco

Franco. È la storia del fuoriuscitismo, di anni drammatici

e duri, rischiarati dalla luce della Rivoluzione Spagnola, ma

fatti soprattutto di privazioni, delusioni, dolorose rotture

e difficili ricomposizioni.

Curiosamente, dopo un lungo silenzio storiografico su questo

periodo, è uscito, a poca distanza, un altro lavoro,

Il movimento anarchico italiano nella lotta contro

il fascismo 1927-1945, di Fabrizio Giulietti (Manduria,

Lacaita, 2004) che riprende in considerazione, sostanzialmente,

le stesse tematiche e gli stessi avvenimenti trattati da Di

Lembo, arrivando però alla fine della Seconda guerra

mondiale. Con un apparato documentario arricchito da un’interessante

appendice, il testo contribuisce a descrivere compiutamente

la fase presa in esame.

A complemento di questi, l’opuscolo di Giorgio Sacchetti

pubblicato dalla livornese Sempre Avanti nel 1995, Gli

anarchici contro il fascismo, tratta di alcuni

degli aspetti specifici con i quali si misurò l’antifascismo

libertario, ad esempio il campo di concentramento di Renicci

d’Anghiari o la collaborazione con il movimento di Giustizia

e Libertà.

Confinati

anarchici nell’isola di Lipari (1927)

Ma perché non si pensi che il movimento

anarchico sia rimasto immune, soprattutto nell’ambiente

individualista, dal fascino della sirena fascista, conviene

confrontarsi con l’interessante lavoro di Alessandro Luparini,

Anarchici di Mussolini. Dalla sinistra al fascismo

tra rivoluzione e revisionismo (Firenze, M.i.r.,

2001) che ripercorre le biografie degli anarchici che, passando

per l’interventismo, scelsero di schierarsi con le camicie

nere. Ma nella sostanza il rapporto dei compagni di allora con

la dittatura fascista fu di ben altro tenore, e lo dimostra

l’abbondante letteratura, anche recente, sui reiterati

tentativi di attentare alla vita di Mussolini per liberare l’Italia

dalla sua soffocante dittatura. Ricordiamo il testo di Riccardo

Lucetti, Gino Lucetti. L’attentato contro

il Duce. 11 settembre 1926 (Carrara, Cooperativa

Tipolitografica, 2000); poi Attentato al Duce

(Bologna, Il Mulino, 2000), con il quale Brunella Dalla Casa

ricostruisce le complesse e intricate vicende del “presunto”

attentato bolognese di Anteo Zamboni; la ristampa del libro

di Giuseppe Fiori, Vita e morte di Michele Schirru.

L’anarchico che pensò di uccidere Mussolini

(Bari, Laterza, 1990); quindi Il dito dell’anarchico.

Storia dell’uomo che sognò di uccidere Mussolini

di Lorenzo del Boca (Casale Monferrato, Piemme 2000), sulla

figura di Lucetti; e infine il monumentale e documentatissimo

Angelo Sbardellotto, scritto e pubblicato

da Giuseppe Galzerano (Casalvelino, 2003), che ricostruisce

la tragica vicenda dell’anarchico di Mel fucilato per

aver tentato di uccidere il dittatore di Predappio.

Sulla prima opposizione anarchica al fascismo, segnalo: di Eros

Francescangeli, Arditi del Popolo. Argo Secondari

(1917-1922) (Roma, Odradek, 2000), di Luigi Balsamini,

Gli arditi del Popolo (Casalvelino,

Galzerano, 2002) e di Marco Rossi, Dall’arditismo

di guerra agli arditi del popolo (Pisa, Bfs, 1997),

tre lavori che hanno portato nuovi e interessanti elementi di

conoscenza sull’arditismo popolare e sui suoi protagonisti,

rompendo il sostanziale silenzio della storiografia ufficiale

su questo movimento di resistenza armata contro le squadracce

agli albori del fascismo, praticato dagli elementi più

combattivi del proletariato, entusiasticamente appoggiato dagli

anarchici, ma che incontrò anche l’ostilità

dei dirigenti dei partiti “dell’estrema”.

Ancora sull’arditismo popolare, il lavoro di Pino Cacucci,

a metà strada fra narrazione e contributo storico, che

rievoca felicemente in Oltretorrente

(Milano, Feltrinelli, 2003) le atmosfere proletarie dell’esaltante

lotta dei borghi parmigiani contro gli squadristi di Italo Balbo.

E, sempre su Parma, scritto con l’amore che le portava,

Parma libertaria, di Gianni Furlotti,

l’affresco di una bellissima città popolana affollata

di uomini liberi, volume del quale l’autore non ha potuto

purtroppo vedere le stampe, ma che la Bfs di Pisa ha ostinatamente

voluto pubblicare nel 2001 come ultimo omaggio.

Sulla resistenza opposta dagli anarchici all’azione delle

squadracce, c’è anche l’avvincente L’imboscata.

Foiano della Chiana, 1921: un episodio di guerriglia sociale

(Comune di Foiano, 2000), nel quale Giorgio Sacchetti ricostruisce,

come fosse un romanzo, un’azione di opposizione al fascismo

condotta da un intero paese toscano e coordinata dal locale

gruppo anarchico.

Passando alla Resistenza e alla guerra di liberazione, per un

quadro completo del ruolo degli anarchici nella lotta contro

il nazifascismo, sarebbe sufficiente la riedizione de La

Resistenza sconosciuta. Gli anarchici e la lotta contro il fascismo

(Milano, Zero in condotta, 2005) che raccoglie i saggi di diversi

autori (G. Manfredonia, I. Rossi, M. Rossi, G. Sacchetti, F.

Schirone e C. Venza) sulle vicende “militari” e

politiche che videro impegnati i partigiani libertari, con allegato

un cd contenente fotografie, riproduzioni di documenti della

lotta clandestina, immagini delle lapidi dedicate ai compagni

caduti nella lotta, e alcune canzoni tratte dal repertorio dell’antifascismo

anarchico.

Come esempio di storia locale, va citato il lavoro di Anna Marsilii,

Il movimento anarchico a Genova (1943-1950)

(Genova, Annexia, 2004) che, grazie a un’accurata ricerca

d’archivio e riprendendo gli studi di Guido Barroero,

riporta alla luce le ricche ma sostanzialmente inedite vicende

del forte movimento comunista-anarchico genovese negli anni

cruciali della Resistenza e della ricostruzione.

Per venire ad anni più recenti, le editrici di area anarchica

sono impegnate a promuovere lavori sulla storia (fino a poco

fa in gran parte inedita) del movimento anarchico nel secondo

dopoguerra.

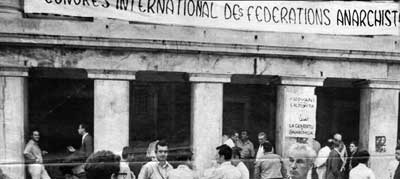

Carrara,

agosto 1968 – Congresso internazionale anarchico

Ecco così la nuova edizione del testo

Il ruolo dell’organizzazione anarchica di

Gino Cerrito (Pescara, Samizdat, 1998), già

uscito nel 1973, che affronta i problemi organizzativi con i

quali si è misurato l’anarchismo italiano, dal

piattaformismo all’esperimento neomarxista dei Gaap, fino

alle complesse stesure dei vari Patti associativi della Fai;

la preziosa integrazione delle fonti operata da Giorgio Sacchetti

sul vecchio lavoro di Ugo Fedeli, Congressi e convegni

della Fai. 1944-1995 (sempre per i tipi di Samizdat,

2002), nel quale sono raccolte le mozioni congressuali più

importanti approvate dalla Federazione Anarchica Italiana negli

ultimi decenni; e infine il recentissimo Anni senza

tregua. La Fai dal 1970 al 1980 (Milano, Zero

in condotta, 2005), col quale due protagonisti palermitani di

quella stagione di lotte, Antonio Cardella e Ludovico Fenech,

scrivono un primo capitolo di quella “storia della Fai”

di cui in molti, ci si perdoni lo spirito di parte, avvertiamo

la mancanza. E, data l’attenzione con la quale è

affrontato il periodo della “rinascita” della Fai

e l’interesse che questa lettura può avere non

solo per i militanti, c’è da augurarsi che questi

volumi segnino l’inizio di una nuova stagione di ricerche.

Visto poi che stiamo parlando degli anni della “contestazione”,

segnalo, soprattutto ai lettori più giovani e curiosi,

due godibilissime opere di Diego Giachetti, Oltre

il sessantotto. Prima, durante e dopo il movimento

e Anni sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni,

studenti ed estremisti negli anni della contestazione

(Pisa, Bfs, 1998 e 2002), entrambe capaci di spiegare, anche

emotivamente (soprattutto per chi li ha vissuti) come e quanto

fossero “formidabili” quegli anni, non solo sul

piano politico, ma anche e soprattutto su quello esistenziale

e culturale.

Piazza

Fontana

Piazza

Fontana

e dintorni

Anni formidabili, incrinati irrimediabilmente, però,

dalla stagione delle stragi, prima fra tutte quella di Piazza

Fontana nel 1969.

Sono più di trenta i titoli usciti da allora sulla Strage

di Stato, sull’assassinio di Pinelli e sulla detenzione

di Valpreda, ma nonostante questa documentazione, una soluzione

giudiziaria non la si è voluta trovare. (Come meravigliarsi,

del resto?!).

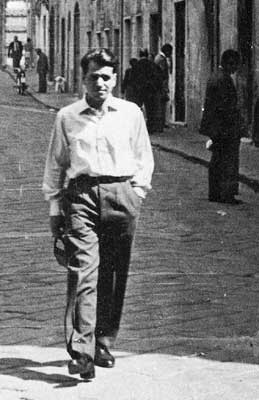

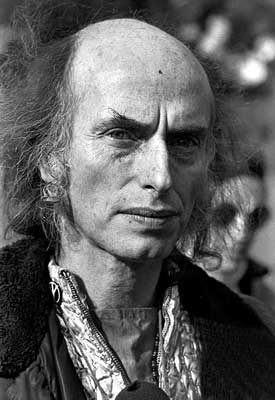

Giuseppe Pinelli

Giuseppe Pinelli

Rimando comunque al testo di Luciano Lanza, fondamentale soprattutto

per la chiarezza, Bombe e segreti

(Milano, Elèuthera, 1997), di cui renderei obbligatoria

la lettura nelle scuole; alla apprezzata ristampa del Pinelli.

Una finestra sulla strage (Milano, Saggiatore,

2004), con il quale Camilla Cederna scese, usando tutto il suo

carisma, la sua intelligenza e la sua sensibilità, al

fianco nostro, di Pinelli e della verità; a La

strage, Piazza Fontana, di Maurizio Dianese e

Gianfranco Bettin (Milano, Feltrinelli, 1999); e infine al recente

La strage con i capelli bianchi,

titolo quanto mai significativo del libro di Paolo Barbieri

e Paolo Cucchiarelli (Roma, Editori Riuniti, 2003).

Anche se muovendo da prospettive diverse, si coglie in tutti

l’indignazione purtroppo impotente nei confronti dell’impenetrabile

muro di gomma contro il quale le istituzioni hanno fatto rimbalzare

le proprie colpe, insieme alla mole di materiale raccolto sulle

responsabilità dei fascisti e degli apparati dello Stato.

Fino alla recente sentenza della Cassazione, vergognosa, indegna

e infame, che ha messo una definitiva pietra tombale su tutta

la faccenda.

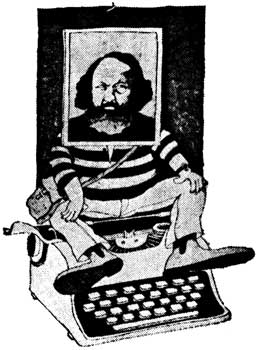

Il

giorno di Serantini – La punizione (1973-1974). Disegno

di Orio Melani

Restando a quegli anni e a quel clima, rimando al bel libro-denuncia

di Fabio Cuzzola Cinque anarchici del Sud

(Cosenza, Città del Sole, 2001) sulla “misteriosa”

e tragica morte di cinque compagni calabresi che nei primi anni

Settanta stavano indagando sulle responsabilità fasciste

nella strage di Piazza Fontana; e al bellissimo, duro e struggente

Il sovversivo (Pisa, Bfs, 2002),

ristampa del capolavoro di Corrado Stajano che ricostruisce

la storia di Franco Serantini, il giovane figlio di nessuno,

massacrato di botte dalla polizia e lasciato morire come un

cane nel carcere Don Bosco di Pisa nel maggio del 1972. (Uno

dei libri più belli che abbia mai letto!).

Per restare nel campo delle misure repressive messe in atto

dal potere per reprimere le lotte più radicali di alcuni

settori dell’anarchismo di oggi, è interessante

la ricostruzione fatta da Tobia Imperato, Le scarpe

dei suicidi. Sole Silvano Baleno e gli altri (Torino,

Fenix, 2003), sul drammatico caso di Soledad Rosas ed Edoardo

Massari, impegnati nella lotta contro l’Alta Velocità

e morti suicidi nelle carceri torinesi dove erano stati ingiustamente

ristretti.

Altrettanto “duro” è Achtung

Banditen! Marco Camenisch e l’ecologismo radicale,

a cura di Piero Tognoli (edizioni NN, 2004), dove si riporta

una lunga intervista all’anarchico svizzero, da lunghi

anni prigioniero, dapprima in Italia poi nel suo paese, dove

“paga” la sua estrema tensione ecologista. Per saperne

di più c’è anche Rassegnazione

e complicità. Il caso Marco Camenisch (senza

autore, Salorino, L’Affranchi, 1992).

Venendo ai nostri giorni, fa impressione la lettura del libro

scritto a più mani, Organismi genovesamente

modificati. Piccolo dizionario degli orrori (Milano,

Zero in condotta, 2002), un’ampia documentazione, anche

fotografica, della durissima repressione messa in atto da polizia

e carabinieri in occasione della riunione del G8 nella città

della Lanterna, nel luglio 2001.

Già che siamo in argomento, per una lettura diversa del

cosiddetto movimento no global, segnalo l’interessante

lavoro di Vittorio Giacopini, No global. Tra rivolta

e retorica (Milano, Elèuthera, 2002), una

delle poche voci critiche di sinistra sulle contraddizioni e

i meriti di questo movimento.

Vite

Vite

di anarchici

Tornando ai temi più propriamente storici, e in particolare

a quelli sugli anni più lontani, i titoli interessanti

usciti in questi ultimi tempi sono tanti, a testimonianza del

rinnovato interesse per la ricerca non solo da parte di studiosi

di area anarchica, ma anche di storici di altre scuole.

Numerose sono, infatti, le biografie e i saggi su momenti specifici

e locali dell’anarchismo.

Va segnalata in primo luogo un’opera complessiva, forse

la più importante mai uscita sul movimento anarchico

di lingua italiana.

Intendo parlare dei due volumi del Dizionario Biografico

degli Anarchici Italiani, opera diretta da Maurizio

Antonioli, Giampietro Berti, Santi Fedele e Pasquale Juso, curata

e stampata dai compagni della Bfs di Pisa. Usciti nel 2003 e

2004 i due volumi contengono oltre duemila biografie redatte

da circa un centinaio di collaboratori sparsi per l’Italia.

Inutile sottolineare – del resto se ne è ampiamente

parlato in numeri precedenti della rivista – l’importanza

di questa opera, la sola che sia riuscita a ricostruire e raccogliere

le biografie di tutti gli esponenti più significativi

di uno dei movimenti della storia sociale del nostro paese.

Accostando il Dizionario ai due volumi sulla stampa periodica

curati in anni lontani da Leonardo Bettini, diventa ora possibile

conoscere “le opere e i giorni” della lunga e ininterrotta

esperienza dell’anarchismo di lingua italiana, anche nei

suoi aspetti più particolari e settoriali.

Di ben altro spessore è il classico Gli Anarchici

di Cesare Lombroso, lo studio con il quale il criminologo ottocentesco

avrebbe voluto ridurre la ricchezza di un intero movimento a

soggetto di uno studio di psicopatologia criminale. Non vedremmo

certo l’opportunità di questa riedizione (Milano,

Claudio Gallone, 1998), se non fosse per l’introduzione

di Francesco Novelli e la testimonianza di Pietro Valpreda.

Entrando nel merito di lavori più settoriali, riguardanti

momenti particolari, entità geografiche o biografie di

personaggi a vario titolo protagonisti della stagione classica

dell’anarchismo, conviene partire da un’opera tanto

importante quanto poco conosciuta in Italia, il bel Addio

Lugano bella. Gli esuli politici nella Svizzera italiana di

Maurizio Binaghi (Locarno, Dadò Editore,

2002), che già nel titolo della nostra più famosa

canzone riecheggia le vicende luganesi vissute dai numerosi

internazionalisti italiani esuli nell’ospitale Ticino.

Di personaggi del “mitico” internazionalismo scrive

anche Claudia Bassi Angelini che, nel suo Amore

e anarchia. Francesco Pezzi e Luisa Minguzzi, due ravennati

nella seconda metà dell’ottocento

(Ravenna, Longo, 2004), ricostruisce le vicende umane e politiche

di questi due romagnoli, coppia nella vita e nell’impegno

sociale intensamente profuso a Firenze al nascere delle prime

sezioni dell’Internazionale. Luigi Campolonghi, nel suo

Amilcare Cipriani. Memorie, antico

testo ristampato da Samizdat (Pescara) nel 2003, racconta la

vita avventurosa di questo che fu, senz’ombra di dubbio,

uno dei sovversivi più emblematici dell’Ottocento,

il riminese legionario, garibaldino, comunardo, internazionalista,

a lungo detenuto per fatti di sangue e di onore “rivoluzionario”.

Passando alle storie locali, daremo la precedenza a Carrara,

la “capitale” riconosciuta dell’anarchismo

di lingua italiana, sulle cui vicende libertarie non mancano

mai nuovi contributi.

Alberto Meschi

Alberto Meschi

Ecco allora l’aggiornata edizione di una vecchia tesi

di laurea di Gian Maria Andrenucci, L’anarchia

a Carrara dall’Unità alla crisi di fine secolo

(Carrara, Società Editrice Apuana, 2005), poi la ristampa

di uno dei tanti lavori di Ugo Fedeli, Anarchismo

a Carrara e nei paesi del marmo (Pisa, Bfs, 1995),

e il lavoro di Massimiliano Giorgi su Alberto Meschi

e la Camera del Lavoro di Carrara (1911-1915)

con il quale la Cooperativa Tipolitografica di Carrara, nel

1998, ha reso omaggio alla limpida figura del sindacalista fidentino

Meschi, che nella città del marmo seppe dare impulso

e forti forme organizzative al vivacissimo movimento anarchico

locale.

Restando a Carrara, ma spostandoci al secondo dopoguerra, fa

piacere vedere la ristampa di un vecchio lavoro di Rosaria Bertolucci,

completamente dedicato alla figura di Ugo Mazzucchelli

(Carrara, Società Editrice Apuana, 2005), senza dubbio,

per la sua lunga e avventurosa esistenza, uno dei personaggi

centrali e più costruttivi del movimento libertario carrarese.

Sempre dalla Toscana, terra dove l’anarchismo non ha mai

mancato di far sentire la sua forte voce, popolare e rivoluzionaria,

provengono il recente lavoro di Giorgio Sacchetti, Presenze

anarchiche nell’aretino dal XIX al XX secolo

(Pescara, Samizdat, 1999), dove spicca la biografia del sindacalista

imolese Attilio Sassi, ancora oggi ricordato dai figli dei minatori

e degli antifascisti di Cavriglia, e l’originale opuscolo

di Alberto Prugnetti, Potassa. Storia di sovversivi

(Roma, Stampa Alternativa, 2003), sospeso fra la ricostruzione

storica e la narrazione romanzata di straordinarie esistenze

ribelli della ribelle Maremma.

Prima di abbandonare questa regione, segnalo il libro di Lelio

Lagorio, Ribelli e briganti nella Toscana del Novecento.

La rivolta dei fratelli Scarselli e la banda dello Zoppo in

Valdelsa e nel Volterrano (Firenze, Olschki, 2002),

la storia di una famiglia di anarchici portata, per la sua irriducibile

opposizione allo Stato e all’avanzante fascismo, a condurre

una battaglia tanto disperata quanto avventurosa.

Restando alla storiografia locale, va segnalato La

polveriera d’Italia. Le origini del socialismo anarchico

nel Regno di Napoli (1799-1877), di Giulio De

Martino e Vincenzo Simeoli (Napoli, Liguori 2001), dal quale

escono a tutto tondo le figure di Carlo Pisacane e Mikhail Bakunin,

assieme a quelle dei loro seguaci che dettero vita al primo

nucleo internazionalista italiano.

Mi piace poi segnalare il prezioso lavoro dei compagni abruzzesi

che curano le edizioni Samizdat di Pescara e Csl Di Sciullo

di Chieti.

Sono molti i testi dedicati all’Abruzzo, a dimostrazione

che nelle zone “periferiche” dell’anarchismo

non mancarono mai storie e personaggi talmente significativi

da meritare di essere portati alla considerazione storica. Sono

di Edoardo Puglielli Abruzzo rosso e nero

(Chieti, Csl Di Sciullo, 2003), alla riscoperta di importanti

figure di attivisti quali Carlo Tresca, Francesco Ippoliti e

Umberto Postiglione, e Luigi Meta. Vita e scritti

di un libertario abruzzese (Chieti, Csl Di Sciullo,

2004), la biografia, con prefazione di Gaetano Arfè,

di un militante a lungo vissuto in America dove conobbe, tra

gli altri, Salvemini, Cianca e Tarchiani,

Camillo

Di Sciullo

Di Fabio Palombo l’esemplare biografia di Camillo

Di Sciullo anarchico e tipografo di Chieti (Pescara,

Samizdat, 1996) continuamente alle prese con la strisciante

repressione umbertina, fra i sequestri delle sue pubblicazioni

e quelli della sua persona,

sempre e solo per reati d’opinione, ritenuti evidentemente

molto pericolosi.

Poi, di Francesca Piccioli, Virgilia D’Andrea,

storia di un’anarchica (Chieti, Csl Di Sciullo,

2002), la più accurata biografia di questa fervente poetessa

e propagandista dell’ideale, morta esule nella lontana

America, ancora in giovane età, dopo un’esistenza

segnata da grandi passioni e sofferenze; di Maria Lucia Calice,

Gli anarchici abruzzesi nel periodo giolittiano

(Pescara, Samizdat, 1999), e infine La presenza

anarchica nell’aquilano, di Silvio Cicolani

(Pescara, Samizdat, 1997).

Virgilia

D’Andrea

Passando alla Romagna, altra terra dalla forte impronta libertaria,

vanno segnalati due lavori di Alessandro Luparini, il primo

sul tentativo rivoluzionario di poco precedente lo scoppio della

Grande guerra, Settimana Rossa e dintorni

(Ravenna, Istituto Storico della Resistenza, 2004), il secondo,

a tratti perfino commovente nel ritrarre splendide e pressoché

sconosciute figure proletarie, Terra di libertà.

Anarchici in provincia di Ravenna (Ravenna, Montanari,

2005), volume ricco, tra l’altro, di un apparato iconografico

in gran parte inedito e molto interessante. Se parliamo della

Settimana rossa, dell’opposizione alla guerra di Libia

e della Romagna, arriviamo al lavoro di Laura Di Marco, Il

soldato che disse no alla guerra. Masetti (Santa

Maria Capua Vetere, Spartaco, 2003), la biografia del muratore

persicetano che per non partire per la Libia sparò al

colonnello mentre concionava i soldati, la cui detenzione e

le lunghe traversie giudiziarie furono da stimolo per i tentativi

insurrezionali nelle Marche e nelle Romagne.

Armando Borghi

Armando Borghi

Restando in questa terra sanguigna, segnalo, anche

se uscito da tempo, Armando Borghi e l’Usi

di Maurizio Antonioli (Manduria, Lacaita, 1990), in cui lo studioso

affronta uno dei momenti cruciali dell’esperienza sindacalista

anarchica del primo Novecento, vista attraverso l’instancabile

opera organizzatrice del suo primo segretario.

Continuando con le biografie, veniamo alle più importanti.

Tralasciando quella di Berti su Malatesta, già citata,

torniamo ad Antonioli, che nel suo Pietro Gori.

Il cavaliere errante dell’anarchia (Pisa,

Bfs, 1996) disegna un ritratto a tutto tondo (accompagnato da

un’antologia di testi goriani sul Primo Maggio) di quello

che forse è stato il più amato e venerato fra

i poeti dell’ideale, come testimonia del resto la bella

raccolta di poesie a lui dedicate, qui presentata per la prima

volta.

Pietro Gori

Pietro Gori

Ricordo anche la ristampa del breve profilo biografico

di Pietro Gori scritto da Carlo Molaschi

(Pescara, Samizdat, 1999), amico e compagno di lotta dell’elbano.

Di Antonio Gamberi, un poeta meno noto ma interessante come

prototipo del proletario autodidatta, scrivono Franco Bertolucci

e Daniele Ronco nella lunga introduzione al suo Poesie

per un liberato mondo (Pisa, Bfs, 2004).

Ancora di Giampietro Berti, Francesco Saverio Merlino

(1856-1930) (Milano, Angeli, 1993), altro corposo

lavoro che ripercorre le tappe della vita e del pensiero di

uno dei più originali e interessanti esponenti dell’anarchismo

prima e del socialismo libertario poi, coetaneo e compagno di

lotta e di polemiche di Errico Malatesta.

Un’altra bella biografia è quella che Luce Fabbri,

a coronamento di una vita segnata dalla continuità con

l’esperienza paterna, ha scritto su Luigi

Fabbri storia di un uomo libero (Pisa, Bfs, 1996).

Non solo la vita travagliata di questo grande anarchico, continuatore

del pensiero di Malatesta, ma anche le vicende, condivise dall’autrice,

di una irripetibile generazione di militanti tenacemente impegnata

a combattere il fascismo e l’oppressione in nome della

libertà. Particolare è il ritratto che Fabrizio

Montanari traccia in Voci dal Plata. Vita e morte

di Torquato Gobbi (Reggio Emilia, Bertani, 1997),

ricostruendo le drammatiche vicissitudini di questo anarchico

emiliano, morto suicida nel 1936 a Montevideo dove condivideva

l’esilio con l’amico e compagno Luigi Fabbri.

È un’altra figura “minore” quella riportata

alla luce da Giuseppe Galzerano in Vincenzo Perrone.

Vita e lotte, esilio e morte dell’anarchico salernitano

volontario della libertà in Spagna (Casalvelino,

Galzerano, 1999), che la morte nella battaglia di Monte Pelato

rende emblematica della sorte collettiva di un’intera

generazione di militanti.

Luigi Bertoni

Luigi Bertoni

Segnalo poi la biografia della nobile figura

di Luigi Bertoni. La coerenza di un anarchico

(Lugano, La Baronata, 1997), con la quale Gianpiero Bottinelli

percorre l’esemplare e ammirevole vita dell’anarchico

ticinese, fondatore e redattore, per oltre mezzo secolo, del

bilingue giornale ginevrino «Il Risveglio – Le Reveil».

Anche questa diventa la monografia di un movimento vivace e

ricco di iniziative antifasciste e antimilitariste quale fu

quello svizzero, di cui fu parte attiva anche un’altra

figura di cui Gianpiero Bottinelli traccia le linee biografiche

nel suo Giovanni Devincenti. Il sogno di un emigrante

(Lugano, La Baronata, 2001).

Camillo Berneri

Camillo Berneri

Va ricordato poi l’ultimo lavoro su Camillo

Berneri, di Carlo De Maria, Camillo Berneri tra

anarchismo e liberalismo (Milano, Angeli, 2004),

con il quale, in tempi di revisionismo storico imperante, mi

sembra si intenda perseguire lo “strano” disegno

di fare del rivoluzionario Berneri, ucciso anche e soprattutto

per la sua intransigenza rivoluzionaria dai sicari di Stalin

in Spagna, un eroe del pensiero liberale e un affossatore dell’anarchismo

“tradizionale”. (Ma così, a quanto pare,

dev’essere per queste nuove scuole storiografiche!).

Nessuna materia di revisionismo storico dovrebbe essere offerta

(ma non si può mai dire!) dalle figure di Giovanni

Passannante e di Gaetano Bresci,

alle quali si è dedicato Giuseppe Galzerano (Casalvelino,

Galzerano, 1997 e 2001). Due monumentali opere nelle quali l’autore

ha passato al setaccio tutto quello che è stato scritto,

all’epoca dei fatti, sui due attentatori all’augusto

re d’Italia Umberto I: il primo mancato, il secondo decisamente

meno. Mentre sul secondo è famoso (troppo) il lavoro

di Arrigo Petacco, L’anarchico che venne dall’America.

Gaetano Bresci (ultima ed. Milano, Oscar Mondadori,

2000), e meno noto il sorprendente saggio di Leone Tolstoj,

Per l’uccisione di Re Umberto

(Chieti, Csl Di Sciullo, 2003), su Passannante non si sa molto,

per cui è apprezzabile la curiosa pièce teatrale

di Ulderico Pesce, L’innaffiatore del cervello

di Passannante (Possidente, Pz, Pianetalibro 2003),

che ha contribuito a riaprire il caso dei resti cerebrali del

povero cuoco lucano, ancora barbaramente conservati sotto formalina

al museo criminale di Roma – come i lettori di “A”

hanno avuto modo di leggere – e dei quali ora si auspica

una “normale” sepoltura nel paese natale.

Il

regicidio di Gaetano Bresci in un dipinto di Flavio Costantini

Di un altro attentatore al re, anch’esso

mancato e quindi meno conosciuto, scrive Luigi Balsamini, Antonio

D’Alba. Storia di un mancato regicida (Chieti,

Di Sciullo, 2004), corredandone la biografia con le ricerche

sugli ambienti romani nei quali ebbe origine l’idea di

sparare al sovrano.

Restando nel campo dell’“azione diretta”,

che fra Ottocento e Novecento fu la risposta di non pochi anarchici

alle violenze del potere, è avvincente la lettura delle

Memorie di Jules Bonnot, ristampate

dall’Arkiviu Serra di Guasila nel 2001 e scritte, con

stile pittoresco, da Un Copain, pseudonimo del famoso giornalista

Paolo Valera. Sulle avventure di Bonnot e della sua famosa banda

di “rapinatori in automobile” (pare siano stati

i primi, agli inizi del Novecento, a usare la macchina nel loro

“lavoro”) ricordo il romanzo storico di Pino Cacucci,

In ogni caso nessun rimorso (rist.

Milano, Feltrinelli, 2003), sulle emozionanti vicende e i controversi

sentimenti di questi banditi tragici, votati alla morte.

Di altri banditi e ribelli irriducibili scrive Massimo Novelli

in Cavalieri del nulla. Renzo Novatore, poeta. Sante

Pollastro, bandito (Casalvelino, Galzerano, 1998),

tracciando le arroventate biografie del poeta ucciso in uno

scontro a fuoco con i carabinieri nel 1922 e del bandito che

scontò trent’anni nelle carceri francesi e italiane.

Restando ai primi del secolo, ma spostandoci a Milano, dove

particolarmente vivace fu la presenza degli anarchici individualisti

di formazione stirneriana, sono quattro i libri usciti recentemente

su quel periodo e quell’ambiente. Di Francesco Pellegrino,

per i tipi di Derive Approdi di Roma, è uscito nel 2004

Libertà estrema. Le ultime ore dell’anarchico

Bruno Filippi, il giovanissimo attentatore morto

nel 1920, vittima del suo stesso ordigno, mentre cercava di

farlo brillare in un lussuoso locale della Galleria di Milano.

C’è poi il famoso saggio di Vincenzo Mantovani,

Mazurka Blu (rist. Pescara, Samizdat,

2002), un lavoro frutto di lunghe ricerche, che ricostruisce

le disgraziate vicende del disgraziato attentato al Teatro Diana

nella Milano del 1921, e le tremende vicissitudini dei suoi

autori, in particolare di Mariani, Boldrini e Aguggini, che

pagarono la follia del loro gesto con la morte in carcere o

con lunghissime detenzioni.

Leda

Rafanelli

Ma, ricordandoci che non tutto l’anarchismo

milanese si muoveva su queste direttrici, conforta leggere l’originale

e a tratti commovente epistolario Lettere d’amore

e di amicizia. La corrispondenza di Leda Rafanelli, Carlo Molaschi

e Maria Rossi. Per una lettura dell’anarchismo milanese

(1913-1919) (Pisa, Bfs, 2002), nel quale Mattia

Granata ricostruisce la complessità e l’eterodossia

dei milieu culturali anarchici nella capitale morale

d’Italia. Restando a Leda Rafanelli, l’affascinante

“zingara” dell’anarchia, uno dei più

originali personaggi di quegli anni, il recente libro curato

da Alberto Ciampi, Leda Rafanelli – Carlo

Carrà. Un romanzo (Venezia, Centro Internazionale

Grafica, 2005), propone documenti originali e autografi conservati

presso l’Archivio Chessa-Berneri di Reggio Emilia, sul

fugace amore fra Leda e il giovane simpatizzante anarchico,

e grande pittore, Carlo Carrà.

Luigi

Veronelli

Tornando in terra emiliana, segnalo alcune curiosità,

a dimostrazione che spesso la storia, anche la grande storia,

trova fondamento nell’insieme di cose più piccole,

di fatti e momenti segnati dalla più semplice quotidianità.

Sono usciti gli atti del recente convegno Le cucine

del popolo. Atti del convegno di Massenzatico

(Milano, Zero in condotta, 2005), con interventi di Fiamma Chessa,

Alberto Ciampi, Federico Ferretti, Gian Andrea Pautasso, Marco

Rossi, Giorgio Sacchetti e Luigi Veronelli, sulle modalità

e l’inventiva con le quali le culture proletarie, anche

e soprattutto in situazioni di lotta, riuscivano a soddisfare,

gustosamente, le necessità alimentari di tutti i giorni.

Altrettanto interessante il materiale uscito dalle giornate

di studio organizzate dal Csl Pinelli di Milano sulle infiltrazioni

e le provocazioni poliziesche nei confronti degli anarchici.

I contributi di Cesare Bermani, Giampietro Berti, Piero Brunello,

Mimmo Franzinelli, Aldo Giannuli, Lorenzo Pezzica, Claudio Venza,

raccolti in Voci di compagni. Schede di questura

(Milano, Csl, 2002), rappresentano una sorta di istruttivo manuale

sui sistemi di controllo dell’universo sovversivo che

ancora può insegnarci molte cose.

Di argomento simile, il saggio di Giorgio Sacchetti, Sovversivi

agli atti (Ragusa, La Fiaccola, 2002), che ricostruisce

la storia della schedatura politica, nella fattispecie quella

utilizzata fino ai giorni nostri nei confronti dei militanti

libertari. Un lavoro che illustra, anche con divertente ironia,

le pratiche demenziali e grottesche messe in atto dal potere

statale per “controllare”, in Italia come dovunque,

il movimento anarchico e gli altri movimenti sovversivi.

Terminiamo la parte storica con le biografie di tre personaggi

che hanno contribuito a mantenere vivo e vitale il movimento

anarchico in questo secondo dopoguerra. Tre militanti nati agli

albori del Novecento che hanno dato un forte senso alla loro

attività non solo durante la Rivoluzione spagnola e la

lotta al fascismo, ma anche, con uguale intensità, negli

anni della crisi del movimento che non si incancrenì

irrimediabilmente anche grazie al loro impegno e alla loro presenza.

Costantino Cavalleri ha scritto, con affetto quasi filiale,

il profilo del sardo Tomaso Serra, L’anarchico

di Barrali (Guasila, Arkiviu Serra, 1992), esule

antifascista, combattente in Spagna e nella Resistenza francese

e, nel dopoguerra, animatore della Comunità di Barrali,

nella sua Sardegna, un vero e proprio esempio di autogestione

realizzata.

Scheda

segnaletica di Alfonso Failla

Paolo Finzi ha ricostruito la vita di un Insuscettibile

di ravvedimento. L’anarchico Alfonso Failla (1906-1986)

(Ragusa, La Fiaccola, 1993), riportando nelle sue pagine non

solo le esperienze di lotta di un genuino ribelle, di un uomo

libero che pagò la voglia di libertà per sé

e per gli altri subendo incessantemente la repressione statale

(Failla è l’antifascista che ha passato il periodo

più lungo al confino), ma anche i tratti umani che abbiamo

potuto apprezzare quando abbiamo fatto nostre le sue idee.

Umberto

Marzocchi

E, per finire, la recentissima monografia Senza

frontiere. Pensiero e azione dell’anarchico Umberto Marzocchi

(1900-1986) (Milano, Zero in condotta, 2005) il

libro con cui Giorgio Sacchetti, a lungo suo affezionato collaboratore

negli impegni internazionali, ricostruisce la vita eccezionale

di un militante “come tanti”, che fino alla fine

seppe trasmettere il suo prezioso, a volte determinante contributo,

per affrontare e superare le travagliate vicende del nostro

movimento.

Tre libri insostituibili per comprendere appieno non solo la

storia, ma anche e soprattutto l’anima dell’anarchismo

di lingua italiana.

Fucina

Fucina

di idee

La bibliografia sul pensiero anarchico, ovvero sulla storia

delle idee, deve riferirsi in primo luogo ai primi pensatori,

i cosiddetti “classici”, coloro che dettero sostanza

e struttura al pensiero ribelle, antiautoritario e antistatale

che ha poi preso il nome di anarchismo.

Innanzitutto William Godwin, il grande pensatore radicale inglese,

da molti considerato il pioniere dell’anarchismo. Elèuthera

ha riproposto opportunamente, nel 1997, alcuni dei suoi testi

più sintomatici, raccolti sotto il titolo L’eutanasia

dello Stato, arricchiti da un interessante profilo

biografico.

Pierre-Joseph

Proudhon in un celebre quadro di Gustave Courbet

Di Pierre-Joseph Proudhon, colui che può essere ritenuto

l’antesignano, segnaliamo Che cos’è

la proprietà. Ricerche sul principio del diritto e del

governo (Milano, Zero in condotta, 2000), il famoso

lavoro con la famosa domanda, la cui semplice risposta, «la

proprietà è un furto», avrebbe determinato

e formato la coscienza egualitaria e solidaristica di tutti

i movimenti sociali della sinistra. Sempre del pensatore francese,

nel 2001 è uscito per Elèuthera, Critica

della proprietà e dello Stato,

una corposa raccolta di saggi curata da Giampietro Berti, che

dimostrano l’importanza che il pensatore di Besançon

avrebbe avuto per il pensiero socialista, nonostante le sue

non poche contraddizioni.

Passando a Mikhail Bakunin, è doveroso iniziare con il

famosissimo Stato e Anarchia (Milano,

Feltrinelli, 2000) se non altro perché, mi si passi la

notazione personale, fu il primo libro che, nei lontani anni

Sessanta, contribuì alla mia formazione libertaria. Sempre

di Bakunin, va segnalata una ricca miscellanea curata da Luca

Michelini, Là dove c’è lo stato

non c’è libertà (Verona, Demetra,

1996), che raccoglie testi da tutte le sue opere più

importanti, e Considerazioni filosofiche sul fantasma

divino, il mondo reale e l’uomo (Lugano,

La Baronata, 2000), un’altra selezione di brevi testi

e saggi, particolarmente utile per comprendere la personalità

e la ricchezza filosofica del rivoluzionario russo, e inoltre

Tre conferenze sull’anarchia,

pronunciate a Saint Imier nel 1871, introdotte da Anselm Jappe

e uscite per Il Manifesto nel 1996, non a caso nella collana

“I grandi discorsi”.

Mikhail

Bakunin visto da Xavier Poiret |

Infine, La libertà degli uguali,

a cura di Giampietro Berti (Milano, Elèuthera, 2000),

dove vengono riproposti e commentati numerosi saggi estratti

da alcune delle opere più importanti e significative

del pensatore russo, tra le quali Dio e lo Stato,

Catechismo del Rivoluzionario e Stato

e Anarchia. Di e su Bakunin segnalo l’edizione

finalmente disponibile del lavoro di Arthur Lehning, Bakunin

e gli altri. Ritratti contemporanei di un rivoluzionario

(Milano, Zero in condotta, 2002) che raccoglie lettere, testimonianze,

notizie biografiche e curiose tranche de vie del vecchio Michele,

raccontate dai grandi personaggi dell’Ottocento che incrociarono

la sua strada: per citarne alcuni, Herzen, Bielinskij, Turgenev,

Engels, Sand, Wagner, Marx, Reclus; mentre, su Bakunin, il suo

pensiero e la sua azione, va ricordato il libro di Roberto Giulianelli,

Bakunin e la rivoluzione anarchica

(Casalvelino, Galzerano, 1998).

A dimostrazione, infine, dell’interesse che il rivoluzionario

russo suscita ancora, e non solo fra i militanti, il ponderoso

L’etica (Torino, Ananke, 2003):

una raccolta di scritti prefati, commentati e chiosati con attenzione

e competenza da Carlo Genova.

Piotr

Kropotkin

Dopo Bakunin, Piotr Kropotkin, il principe russo che, grazie

anche alla solida formazione scientifica, cercò di dare

sistematicità alle teorie anarchiche. Due i testi, relativamente

recenti, stampati in questi anni: il primo è il noto

Ai Giovani, una sorta di accorata

invettiva e incitamento morale, del quale la Fiaccola di Ragusa,

nel 1997, ha ristampato l’ennesima edizione italiana.

Sempre dello stesso anno, ma per i tipi di Stampa Alternativa

di Roma, è uscito un altro dei suoi piccoli capolavori,

Morale anarchica, un testo quanto

mai sedimentato fra i compagni anarchici, presso i quali non

ha mai mancato di far sentire i suoi effetti benefici. Dell’anno

successivo, per Elèuthera, Scienza e anarchia,

anche questa un’antologia curata da Giampietro Berti,

che evidenzia quanto il pensiero scientifico fortemente deterministico

del nostro ne influenzasse – a volte troppo, stando a

Malatesta – le teorie politiche e sociali.

Elisée

Reclus

Per restare ai grandi, Natura e società.

Scritti di geografia sovversiva è l’unico

testo di Elisée Reclus uscito in questi anni (ma siamo

in attesa delle celebrazioni del centenario), e ne va dato atto

ad Elèuthera che, nel 1999, ha riproposto alcuni scritti

(tra i quali il bellissimo A mio fratello contadino)

del grande geografo, rivoluzionario e protagonista della Comune

parigina. Non di Stirner, ma su Stirner, La città

degli unici. Individualismo, nichilismo, anomia

(Torino, Giappichelli, 2001) di Enrico Ferri, apprezzato studioso

di questo eretico filosofo hegeliano, che analizza l’influenza

dell’individualismo stirneriano sull’anarchismo

del primo Novecento, anche in rapporto con i suoi critici e

con le altre correnti filosofiche individualiste.

L’elaborazione teorica non fu opera solo di pensatori

stranieri; anche in Italia fu notevole il contributo dato alla

sistematizzazione dell’anarchismo, nella ricerca del necessario

incontro fra teoria e pratica.

In questo senso è doveroso citare l’ennesima edizione

de Il compendio del Capitale di Carlo

Cafiero (Roma, Editori Riuniti, 1996), una sorta di bibbia volutamente

divulgativa, apprezzata per la semplicità espositiva

anche da Marx, e strumento indispensabile di approfondimento

teorico per intere generazioni di militanti dell’Otto

e Novecento.

Pietro Gori, il poeta dell’anarchia, di cui un tempo erano

assai diffusi opuscoli e raccolte, oggi non gode della stessa

fortuna editoriale. Se il suo anarchismo, intriso di idealismo

e poesia, può sembrare superato, resta pur sempre molto

efficace nella denuncia dei mali sociali e nella proposta di

soluzioni coerentemente libertarie, come si evince anche da

Addio Lugano Bella. Scritti scelti

(Milano, M&B Publishing, 1996).

Veniamo ora a Malatesta, certamente la figura più importante

per la vita e la storia dell’anarchismo italiano: come

dimostrano, del resto, le numerose edizioni dei suoi scritti

che continuano a vedere la luce. Andando in ordine cronologico,

partiamo dai classici Anarchia e Il

nostro Programma, ristampati da La Fiaccola di

Ragusa nel 1993 e da Datanews di Roma nel 1997. Si tratta, come

si sa, di due capisaldi del pensiero organizzativo anarchico,

soprattutto il secondo, tuttora a base dei principi della Federazione

Anarchica Italiana. Nel 1999, per i tipi di Elèuthera

e la cura di Giampietro Berti, è uscita l’antologia

Il buon senso della rivoluzione,

una raccolta commentata degli scritti degli ultimi anni, i più

maturi.

Segue la ristampa di L’autodifesa davanti

alle Assise di Milano e altri scritti (Roma, Datanews,

2002), vibrante arringa trasformatasi, come sovente accadeva,

in un possente atto d’accusa contro i guasti della società

borghese, pronunciata davanti ai giudici milanesi nel 1921,

periodo in cui Malatesta era detenuto con Borghi e Quaglino.

Piero Brunello e Pietro di Paola hanno curato Autobiografia

mai scritta. Ricordi (1853-1932) (Santa Maria

Capua Vetere, Spartaco, 2003), un’insieme di brani impostato

in maniera originale – vi figurano infatti solo quelli

caratterizzati da accenni autobiografici – che diventa

così quella sorta di autobiografia che Malatesta, nonostante

i solleciti, non scrisse mai. Segnaliamo inoltre ancora una

collazione, Bakunin e altri scritti

(Roma, Datanews, 2004) e, per le edizioni Le nubi, In

vista di un avvenire che potrebbe diventare realtà

(Roma, 2004) dove, come dice il titolo, la concretezza e la

solidità del pensiero malatestiano si evidenziano non

solo sul piano della critica all’autoritarismo e allo

statalismo, ma anche su quello delle proposte operative, capaci

di trasformare dalle radici le basi della società. Da

ricordare infine Individuo, società, anarchia:

la scelta del volontarismo etico (Roma, Edizioni

e/o, 1998), un’altra raccolta di scritti tutti centrati,

come ha voluto il curatore Giampietro Berti, su uno dei momenti

centrali della riflessione malatestiana.

Luigi Fabbri

Luigi Fabbri

Se Malatesta fu il maestro, Luigi Fabbri fu l’allievo

che seppe onorare, con lucida coerenza, le lezioni del “padre”.

Opportunamente le edizioni Zero in condotta hanno riproposto

due suoi scritti, entrambi particolarmente interessanti e attuali

anche ai giorni nostri. Il primo è L’anarchismo,

la libertà, la rivoluzione (Milano, 1997),

il secondo è Le influenze borghesi sull’anarchismo.

Saggi sulla violenza (Milano, 1998), che raccoglie

per la prima volta i quattro articoli usciti nei primi anni

del Novecento su «Il Pensiero», nei quali Fabbri

attaccava con dura intransigenza i germi dell’individualismo

amoralista e borghese e di quel cosiddetto “ravacholismo”

che inquinava non pochi ambienti libertari, soprattutto milanesi,

allontanandoli dall’obiettivo della Rivoluzione sociale.

Per finire con i classici, Camillo Berneri, l’antifascista

più espulso d’Europa, “l’anarchico

sui generis”, l’uomo d’azione, il combattente

contro il fascismo in Italia e in Spagna, ma anche l’acuto,

sorprendente ed eterodosso intellettuale. Qui ricordo la raccolta

Umanesimo e anarchismo (Roma, Edizioni

e/o, 1996) e un’altra interessante antologia, utile per

comprendere il non conformismo che Berneri sapeva mettere in

tutte le sue riflessioni, Anarchia e società

aperta, a cura di Pietro Adamo (Milano, M&B

Publishing, 2001).

Antologie e

Antologie e

studi complessivi

Venendo alle antologie e agli studi dedicati a vari autori,

segnalo la scorrevole e utile miscellanea Aforismi

dell’anarchia (Verona, Demetra, 2002), suddivisa

per argomenti da Emanuele Del Medico e Andrea Dilemmi, che raccoglie

brevi frasi, brani e citazioni dei più noti pensatori

per una lettura immediata e fruibile.

Di tutt’altro spessore i due volumi di Giampietro Berti,

Un’idea esagerata di libertà. Introduzione

al pensiero anarchico (Milano, Elèuthera,

1994) e Il pensiero anarchico dal Settecento al

Novecento (Manduria, Lacaita, 1998). Si tratta,

in questo caso, di lavori di approfondimento e di analisi sulle

idee, le riflessioni filosofiche e le proposte operative elaborate

in quasi due secoli dai maggiori pensatori dell’anarchismo,

dai precursori fino agli epigoni. Comunque, per lo stile piacevole

e per il grande interesse degli argomenti, libri destinati non

solo agli specialisti.

Di lettura più agevole, ma altrettanto formativa, l’ottimo

lavoro di Angel J. Cappelletti, L’Idea anarchica.

Dalle origini ai giorni nostri (rist. Milano,

Zero in condotta, 2003), nel quale, affrontando il pensiero

di Godwin, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Stirner e Malatesta,

si dà conto della evoluzione dell’idea libertaria,

della sua complessità e capacità di adattarsi

al mutare delle condizioni sociali, senza perdere la coerenza

delle istanze antiautoritarie.

Allo stesso contesto appartiene la ristampa di L’anarchismo

attraverso i secoli (Pescara, Samizdat, 1996),

il vecchio e introvabile capolavoro di Max Nettlau, “l’Erodoto

dell’anarchia”, che probabilmente rappresenta il

primo tentativo di dare sistematicità agli studi sull’anarchismo.

Un’altra fortunata e istruttiva antologia sull’anarchismo,

che rende molto efficacemente la ricchezza della storia e del

pensiero anarchico, è il classico di Daniel Guerin, L’anarchismo

dalla dottrina all’azione, che ebbe grande

fortuna editoriale negli anni Sessanta ed è stato opportunamente

ristampato (Pescara, Samizdat, 1998).

Molto utile anche Il Pensiero anarchico. Alle radici

della libertà, curato da Filippo Pani e

Salvo Vaccaro (Verona, Demetra, 1997), che ripercorre tutte

le tappe attraverso le quali si sono sviluppati il pensiero

e il movimento anarchico, analizzate per tematiche e descritte,

il che non guasta, in modo scorrevole.

Di tutt’altro carattere e anche di minore spessore, comunque

utile, l’antologia del pensiero libertario conservatore

di matrice anglosassone, Anarchici senza bombe,

curata da Alberto Mingardi e Guglielmo Piombini (Roma, Stampa

Alternativa, 2001). Al di là del titolo un po’

stupido e superficiale, l’opuscolo consente di dare un

rapido sguardo alle “strane” ed eterodosse teorie

di Rothbard e company, che si richiamano costantemente all’anarchia

ma con le quali, nonostante le strumentali intenzioni dei loro

sostenitori, l’anarchismo classico e... classista ha ben

poco a che spartire.

Sulle contraddizioni del “libertarismo di destra”

anglosassone e sulla confusione interessata fra liberismo e

libertarismo creata dagli assertori del libero mercato, interviene

opportunamente Luigi Corvaglia con Psicopatologia

della libertà. Lineamenti di una psicologia anarchica

del sociale (Pescara, Samizdat, 2000), una “proposta

di lettura trasversale e alternativa dei concetti di libertà

e di dominio”.

Diverse

Diverse

angolature

Come ogni altro complesso di idee che si proponga di cogliere

e analizzare tutti gli aspetti della vita sociale, anche l’anarchismo,

nelle sue differenti manifestazioni, si è proposto come

sistema particolare e organico di analisi e di proposte.

Ispirandosi all’anarchismo e alla sua attitudine a sviscerare

le tematiche sociali muovendo da differenti spunti di analisi,

non sono pochi gli studi e i contributi critici, più

o meno militanti, che si propongono di affrontare da diverse

angolature l’interpretazione dei fenomeni sociali e offrire

soluzione al problema dell’autorità e della libertà.

In questa sezione si cercherà in tal senso di passare

in rassegna il “vecchio” e il “nuovo”

stampato in questi anni.

Luce

Fabbri

Molto interessante, innanzitutto, l’antologia degli

scritti di Luce Fabbri, figlia di Luigi, morta da pochi anni

dopo una vita passata in esilio in Uruguay, Una

strada concreta verso l’utopia. Itinerario anarchico di

fine millennio, che Samizdat ha dedicato alla

acuta e intelligente saggista (Pescara, 1998). Si tratta, in

gran parte, di articoli tratti da «Opcion Libertaria»

– il periodico da lei fondato e che ancora esce nella

capitale uruguayana – nei quali spicca la sua sorprendente

capacità di riflettere sul nuovo e di cogliere implicazioni

libertarie anche in fenomeni sociali apparentemente lontani.

Un’altra analisi sulle dinamiche che interagiscono soprattutto

con il mondo del lavoro e i suoi rapporti sociali, è

l’opuscolo di Cosimo Scarinzi, L’enigma

della transizione. Conflitto sociale e progetto sovversivo

(Milano, Zero in condotta, 2000), una raccolta di articoli usciti

su «Umanità Nova», mai banali e sempre stimolanti,

sulle teorie che vanno nella direzione della trasformazione

radicale dell’esistente.

Scendendo in Sicilia, si segnala la pubblicazione del Programma

per l’intervento politico e sociale stilato

dalla Federazione Anarchica Siciliana (Ragusa, La Fiaccola,

2004). Si tratta delle analisi sulla “fase” compiute

recentemente dai compagni siciliani e opportunamente assemblate

in un testo organico e maneggevole.

Un’altra raccolta di articoli, che comprende i corsivi

feroci e irriverenti a firma di Sciruccazzu, è I

Corsivi di Sicilia Libertaria (Ragusa, La Fiaccola,

2004), puntuali nel denunciare ogni mese, sul giornale che esce

con regolarità da circa trent’anni, le malversazioni

del sistema di potere siciliano. Fermandoci in Sicilia, segnalo

il meritato omaggio che La Fiaccola, nel 1999, ha dedicato a

uno dei suoi padri fondatori, Franco Leggio, raccogliendo in

Avanti avanti con la fiaccola nel pugno e con la

scure i caustici e incendiari “fuoritesto”

degli innumerevoli opuscoletti da lui stampati negli anni Sessanta.

Luigi Galleani

Luigi Galleani

Restando alle raccolte di articoli, ricordo il classico Faccia

a faccia col nemico di Luigi Galleani, la cui

prima edizione risale al 1914 e che è stato recentemente

riproposto da Galzerano (Casalvelino, 2002). I lettori meno

giovani ne conoscono lo stile declamatorio e ridondante, ma

efficace nella virulenza contro il “nemico” e nell’esaltazione,

a volte acritica, di quanti hanno dato vita e pensiero all’ideale

anarchico. Di tutti i lavori di Luigi Galleani, questo resta

forse la testimonianza più chiara, anche se un po’

datata, di come egli intendesse e interpretasse l’anarchismo.

Di tutt’altro segno, come stile e approccio alla realtà

sociale, il testo di Salvo Vaccaro, Cruciverba.

Lessico per i libertari del XXI secolo (Milano,

Zero in condotta, 2001), una sorta di lemmario ragionato con

il quale l’apprezzato studioso di filosofia della politica

affronta con acume le “voci” che esprimono i concetti

cruciali da cui “muovere verso una genealogia del pensare

libertario contemporaneo”. Sempre di Vaccaro, vanno segnalati

altri due testi, il primo Anarchia e progettualità.

Per l’autogoverno extra-istituzionale (Milano,

Zero in condotta, 1996), nel quale le proposte autogestionarie

sono pensate non come una realizzazione futura, ma come strumenti

d’azione sociale, per vivere e trasformare l’immediato;

il secondo, Anarchismo e modernità

(Pisa, Bfs, 2004) rappresenta una complessa e approfondita sistematizzazione

del rapporto fra il pensiero anarchico, tradizionale e innovativo

al tempo stesso, e le sfide poste dal continuo mutare dei rapporti

e delle dinamiche sociali. Sempre nel campo della filosofia

politica si colloca il lavoro curato da Franco Riccio, Spazi

eccentrici. Mappe del molteplice sociale (Pisa,

Bfs, 2003) che raccoglie, tra gli altri, i saggi di Cardella,

Castoriadis, Lucido e Riccio stesso.

Sulla modernità del pensiero anarchico e sulla sua ininterrotta

capacità di interpretare e intervenire nel presente,

ricordo il testo dell’irlandese Séan M. Sheehan,

Ripartire dall’anarchia. Attualità

delle idee e delle pratiche libertarie (Milano,

Elèuthera, 2004), una sorta di viaggio d’esplorazione

che, partendo da Seattle, scopre le sensibilità libertarie

che percorrono l’oggi senza soluzioni di continuità.

Colin

Ward

Sempre Elèuthera, nel 1996, ha ripubblicato un altro

classico dell’anarchismo moderno, La pratica

della libertà. Anarchia come organizzazione,

di Colin Ward (la prima edizione risale al 1973), nel quale

lo scrittore inglese, giocando sul paradosso, interpreta l’anarchia

come efficace organizzazione sociale non solo sul piano ipotetico

ma, anche e soprattutto, su quello fattuale. Per venire a uno

dei nomi più conosciuti del pensiero libertario, segnalo

il testo di Noam Chomsky forse più attinente con questa

bibliografia, Anarchia e libertà

(Roma, Datanews, 2003). In questa raccolta di saggi e interviste,

il filo conduttore è l’analisi di quanto sia preminente

il tema della libertà all’interno del pensiero

e del movimento anarchico e come tale preminenza faccia dire

a questo “guru” mondiale del pensiero radicale,

di essere e sentirsi anarchico.

Sempre di Chomsky, Alla corte di Re Artù

e Illusioni necessarie (Milano, Elèuthera,

2002 e 2003), altri due testi di questo “inguaribile guastafeste

dell’intellighenzia americana”, critico sempre spiazzante

dei luoghi comuni del potere.

Infine, di Vittorio Giacopini, La comunità

che non c’è. Paul Goodman, idee per i movimenti

(Trento, Nonluoghilibere, 2003), sul pensiero di una delle più

significative figure intellettuali del Nord America, già

riferimento per i movimenti giovanili degli anni Sessanta.

Né stato

Né stato

né chiesa

Prendiamo ora in considerazione le materie più specifiche

che hanno caratterizzato la riflessione e l’azione militante

degli anarchici.

Forse anche per una certa predisposizione personale, partirò

dalle tematiche antireligiose e anticlericali, e dal rapporto

conflittuale che il movimento anarchico ha sempre intrattenuto

con le strutture chiesastiche e le sovrastrutture religiose.

Come si vedrà, le edizioni siciliane de La Fiaccola si

dimostrano particolarmente interessate a mantenere attuale la

“lotta alla superstizione religiosa”.

Lo dimostra la ristampa del vecchio e fortunatissimo testo di

Nicola Simon Viaggio umoristico attraverso i dogmi

e le religioni (Ragusa, 1996). È l’ennesima

edizione di questo feroce e irriverente pamphlet francese dell’Ottocento,

con il quale, in pieno positivismo e materialismo, si mettevano

in ridicolo le credenze e le assurdità comuni a tutte

le religioni. Di Walter Siri, le edizioni Sempre Avanti hanno

pubblicato Senza dio senza padroni

(Livorno, 1997), chiara ed efficace la prosa del compagno bolognese,

fra gli animatori dei meeting anticlericali svoltisi recentemente

in varie località italiane e attento critico dell’invadenza

clericale e dei rapporti di potere fra capitale e Chiesa.

Di Mimmo Franzinelli, studioso quotato in campo nazionale, Il

clero del duce, il duce del clero. Il consenso ecclesiastico

nelle lettere a Mussolini (1922-1945) (Ragusa,

La Fiaccola, 1998), una interessante, sorprendente e a tratti

divertente antologia della “corrispondenza”, sempre

rispettosa e spesso affettuosa fra le gerarchie ecclesiastiche

e il duce del fascismo, che da ateo, mangiapreti e anticlericale

quale era, si trasformò, opportunisticamente, nell’ossequioso

sacerdote del privilegiato rapporto fra Chiesa e potere.

Sempre La Fiaccola, nel 1999, ha edito La Santa

Inquisizione, di Maurizio Marchetti, dove l’autore,

senza giri di parole, compila un’ordinata cronologia dei

misfatti compiuti nei secoli da questa “santa” istituzione.

“Reverendo, giù le mani!”. Clero e reati

sessuali negli anni 30 e negli anni 90 è

il titolo di un volume senza indicazione di autore, forse un

po’ greve nel taglio e per certi aspetti datato, che resta

comunque interessante nel testimoniare la continua benevolenza

del potere verso i “crimini” sessuali sacerdotali,

sia durante il fascismo sia in piena legalità repubblicana

(Ragusa, La Fiaccola, 2000).

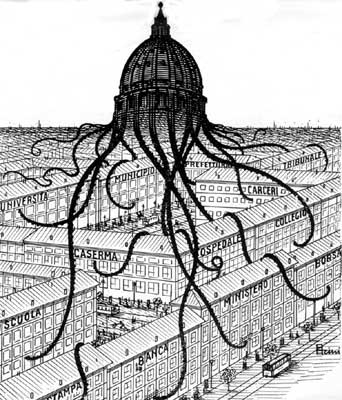

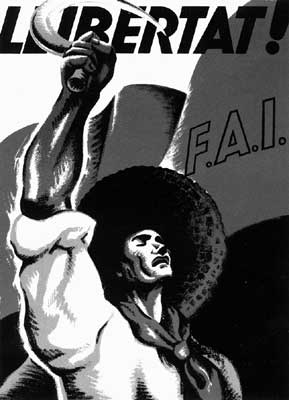

La

piovra vaticana vista da Giuseppe Scalarini

Del libro di Vittorio Giorgini, Le religioni plagiano

(Ragusa, La Fiaccola, 2002) si può dire che l’apoditticità

del titolo non ha bisogno di commenti. Originale è la

riproposta di due testi di uno dei massimi poeti dell’Ottocento,

l’inglese Percy B. Shelley, La necessità

dell’ateismo. La mascherata dell’anarchia

(Salorino, L’Affranchi, 2004), talmente radicali, nei

loro contenuti rivoluzionari, da essere costati all’autore

l’espulsione da Oxford, alla faccia della libertà

d’espressione. Di tutt’altro taglio La

piovra vaticana di Pippo Gurrieri (Ragusa, La

Fiaccola, 2004). Editore da un trentennio del combattivo «Sicilia

Libertaria» e da sempre propagandista efficace e convincente,

l’autore non si è mai sottratto all’impegno,

sia come militante sia come editore, di tenere accesa la “fiaccola”

del pensiero libero e libertario contro i tentacoli onnipresenti

della “piovra vaticana”.

Per finire, lo studio quanto mai interessante e istruttivo di

Emanuele Del Medico, All’estrema destra del

padre. Tradizionalismo cattolico e destra radicale

(Ragusa, La Fiaccola, 2004), un inquietante documento sulle

connessioni, non solo ideologiche ma anche operative, tra il

tradizionalismo cattolico e la destra radicale. Connessioni

che si manifestano nella affermazione di valori che non tengono

conto delle mutazioni culturali delle nostre società,

ma anzi le rifiutano.

Contro

Contro

le camicie nere

L’antifascismo è stato senz’altro uno degli

aspetti più significativi e caratterizzanti, in certi

momenti addirittura centrale, nell’azione e nella riflessione

dell’anarchismo.

In particolare in questo periodo, quando sembra affermarsi quel

sottofenomeno definito “revisionismo storico”, che

si propone di rivalutare il fascismo, per lo meno in molti dei

suoi aspetti, è opportuno insistere con testi che facciano

chiarezza sull’abissale distanza che separa il fascismo

dalla pratica della libertà; e anche da parte nostra

si contribuisce ad arginare questa tendenza alla rivalutazione

della dittatura.

Ecco dunque un classico di Camillo Berneri, Mussolini,

psicologia di un dittatore (Pescara, Samizdat,

2001). Impegnata a rimettere in circolazione gli introvabili

classici anarchici, l’editrice abruzzese ha reso accessibile

lo studio con il quale Berneri, documenti alla mano, diede conto

della pochezza morale di Mussolini – il più grande

statista del secolo, come ha avuto a dire Fini – surrogata

solamente dalle sue grandi e volgari doti istrioniche e demagogiche.

Sullo stesso piano, Mussolini, la maschera del dittatore,

di Pier Carlo Masini (Pisa, Bfs, 1999), praticamente l’ultima

fatica dell’autore. Riprendendo e completando il precedente

lavoro di Berneri, ancora una volta Masini ha colto i tratti

essenziali del suo oggetto di studio, smascherando e irridendo

i tratti più paradossali e truffaldini di colui che arrivò

a credersi il naturale erede di Giulio Cesare.

Venendo a tempi recenti, e ai nuovi fascisti, va segnalato il

libro di Alain Bihr, L’avvenire di un passato,

l’estrema destra in Europa (Pisa, Bfs, 1997),

nel quale si analizzano le molteplici forme in cui si manifesta

il risorgere delle organizzazioni della destra europea, dal

Front National di Le Pen ai numerosi movimenti xenofobi e sessuofobi.

Di taglio simile il testo di Marco Rossi I fantasmi

di Weimar, Origini e maschere della destra rivoluzionaria

(Milano, Zero in condotta, 2001). Un lavoro di indagine e denuncia

in cui l’autore, attento ed esperto studioso del fenomeno

neofascista, mostra la varietà, a volte solo apparentemente

contraddittoria, con cui si presenta e si manifesta il pensiero

autoritario e oppressivo che chiamiamo comunemente fascismo.

Marco Coglitore e Claudia Cernigoi, ne La memoria

tradita. L’estrema destra da Salò a Forza Nuova

(Milano, Zero in condotta 2002), compiono un lungo viaggio attraverso

gli epigoni del più violento estremismo neofascista,

fra coloro che in questi sessant’anni di repubblica hanno

contribuito a rappresentare, con allarmante continuità,

settori non secondari, ma a volte addirittura determinanti,

della cultura reazionaria e tradizionalista italiana. A cura

dell’Archivio Antifascista, è uscito Forza

Nuova. I ragazzi venuti da Salò (Milano,

Zero in condotta, 2003), un utile dossier di controinformazione

sulla più aggressiva delle attuali formazioni della destra,

frutto dell’ormai decennale attività di un gruppo

di compagni dediti a studiare il fenomeno neofascista in Italia

in tutte le sue forme.

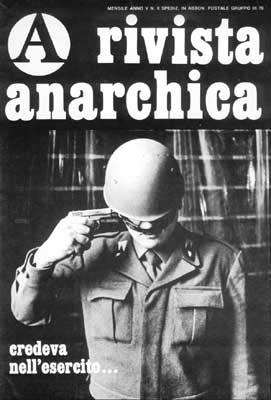

Signornò!

Signornò!

E veniamo ora all’antimilitarismo, un altro dei temi

forti, sul quale non è mai mancato l’originale

contributo dell’anarchismo. Il primo testo da cui partire

è Di fronte alla guerra. L’obiezione

presentata al Tribunale militare di Losanna nel 1940

di Lucien Tronchet (Lugano, La Baronata, 1996), sul rifiuto

di due antimilitaristi svizzeri di indossare la divisa; oltre

ad essere condannati a parecchi mesi di prigione, essi furono

trattati da vigliacchi e traditori, proprio quando il loro gesto,

in piena guerra, mostrava un grande coraggio civile.

Restando nell’ambito della difficile arte dell’obiezione

al servizio militare, l’Archiviu-Bibrioteka Tomaso Serra

di Guasila ha pubblicato, nel 1997, L’obiezione

di coscienza anarchica in Italia di Piero Ferrua.

È il primo volume (siamo in attesa del secondo) dedicato

alle complesse vicende dell’obiezione, dagli anni pionieristici

dopo la guerra, fino agli anni Novanta. L’autore fu protagonista

di una delle prime dichiarazioni di rifiuto, e pertanto questa

è una storia-cronaca descritta dall’interno: un

documento che mostra come i giovani anarchici siano stati i

precursori di un atto che avrebbe visto una “esplosione

demografica” solo nei politicizzatissimi anni Settanta.

A cura della Assemblea Antimilitarista e Antiautoritaria, è

uscito l’opuscolo Per un futuro senza eserciti

(s.l. [ma: Carrara], A.A.A., 2004). Si tratta del lavoro collettivo

di una rete di gruppi e individui attivi sul territorio nella

critica radicale ad ogni forma di autoritarismo, che si propone

come utile strumento di analisi e di lavoro per una sana pratica

antimilitarista. Antimilitarismo è anche guerra alla

guerra, ed è quanto propone Peter Schrembs, nel suo La

pace possibile (Lugano, La Baronata, 2004). L’autore,

sull’onda dell’invasione americana in Irak, riflette

sulle possibilità di dare sistematicità alle potenzialità

offerte dall’antimilitarismo e dall’antiautoritarismo

propri del pensiero anarchico.

Tornando indietro nel tempo, segnalo la prima edizione italiana

del libro straordinario di Ernst Friedrich, Guerra

alla guerra. 1914-1918. Scene di orrore quotidiano

(Milano, Mondadori, 2004), un testo che rappresenta uno dei

più impressionanti e agghiaccianti manifesti antimilitaristi,

come volle che fosse, nel lontano 1924, il suo autore, un ex

soldato anarchico testimone, suo malgrado, degli orrori della

Grande guerra. Le numerose foto che mostrano morti e orribili

mutilazioni sono di una tale crudezza da denunciare gli orrori

della guerra e del militarismo più di qualsiasi parola.

Maria

Luisa Berneri

Termino l’argomento antimilitarista citando, di Marie

Louise Berneri e Vera Brittain, Il seme del Caos.

Scritti sui bombardamenti di massa (1939-1945)

(Santa Maria Capua Vetere, Spartaco, 2004). Nella Londra martoriata

dalle V-2 tedesche si levò la voce ostinatamente antimilitarista

e nonviolenta di queste due donne dai percorsi differenti ma

che, dalle pagine di «War Commentary» e di innumerevoli

opuscoli, trovarono una profonda assonanza nella denuncia, politica

e morale, della bestialità bellica che stava distruggendo

l’Europa.

Astensionismo

Astensionismo

e federalismo

Astensionismo e federalismo sono temi quanto mai cari agli

anarchici, ma il fatto che siano ormai profondamente sedimentati

nel loro sentire spiega come mai in questi anni la nostra editoria

se ne sia curata poco.

Sull’astensionismo segnalo, di Massimo Varengo, Astensione.

Arma rivoluzionaria contro governo e parlamento

(Livorno, Sempre Avanti, 1994). L’autore, consapevole

dell’importanza ricoperta dalla pratica astensionista,

affronta, con competenza “militante”, aspetti e

conseguenze del rifiuto della delega, integrando il suo saggio

con una ricca appendice documentaria. Sul federalismo segnalo

una sorta di piccolo manuale ad opera di Gigi Di Lembo, Il

federalismo libertario e anarchico in Italia dal Risorgimento

alla Seconda guerra mondiale (Livorno, Sempre

Avanti, 1994).

Per chi non avesse ancora chiara la differenza abissale che

intercorre fra il federalismo escludente di bassa lega e quello

ugualitario e solidale dell’anarchismo, figlio di Cattaneo

e Pisacane, questa lettura si rende davvero indispensabile.

Restando in tema di federalismo e Lega Nord, segnalo, di Maria

Matteo, Marco Rossi e Cosimo Scarinzi, Le armi della

Lega. Razzismo, xenofobia e populismo in Val Padana

(Livorno, Sempre Avanti, 1998). Uscito quasi un decennio fa,

il testo conserva ancora la sua attualità per la chiarezza

e l’efficacia con cui denuncia l’estremismo razzista

dei “padani”, sostanziale puntello di quel potere

statale che questi beceri individui affermano, invece, di voler

combattere.

Sindacalismo

Sindacalismo

rivoluzionario

E veniamo ora al sindacalismo, al mondo del lavoro e alla necessità

di costruire un’organizzazione orizzontale e non verticistica

con i lavoratori più coscienti. Il movimento anarchico

ha sempre marciato a fianco degli sfruttati, nella consapevolezza

che l’eliminazione dello sfruttamento è premessa

indispensabile e necessaria per realizzare una società

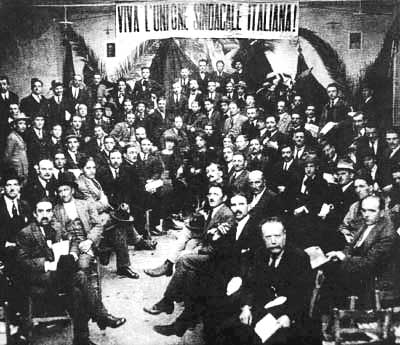

liberata. Ecco allora il significativo Il sindacalismo

autogestionario. L’Usi dalle origini ad oggi,

di Gianfranco Careri (Roma, Unione Sindacale Italiana, 1991),

che ricostruisce la storia dell’Unione Sindacale Italiana,

il sindacato anarchico autogestito che ha vissuto, soprattutto