|

I conti con i fatti. Saggi

su Carlo Cafiero, Luigi Musini, l’occupazione delle fabbriche.

È il titolo di un libro ultimamente edito dalla Odradek

che ripropone tre scritti di Gianni Bosio, per l’occasione

curati da Cesare Bermani il cui apporto è dato anche

da due interventi: l’uno dedicato ad una essenziale biografia

di Bosio, l’altro è una utile nota ai testi riproposti

per ricordare le fonti che per prime hanno accolto e diffuso,

tra il 1949 e il 1970, le ricerche di un intellettuale scomodo.

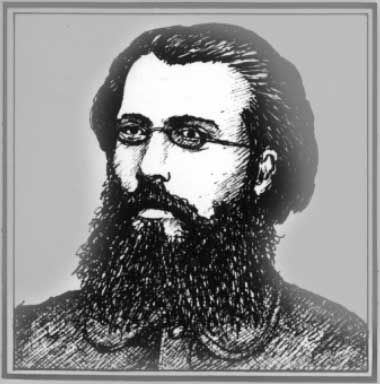

La metà del libro è dedicata ad un personaggio

storico dell’anarchismo, Carlo Cafiero, che assieme ad

Errico Malatesta, Michele Bakunin, Giuseppe Fanelli (per citarne

solo alcuni) è stato tra i promotori della nascita del

movimento anarchico nel nostro paese nella seconda metà

dell’ottocento. La seconda parte, una biografia su Luigi

Musini, vuole raccontare e far conoscere un personaggio che

da Garibaldi approda all’idea di socialismo, una scelta

non certo rara tra i seguaci dell’eroe dei due mondi e

dei repubblicani federalisti in genere: non a caso proprio tra

questi ultimi traggono linfa i primi gruppi dell’Internazionale.

La terza e ultima parte del libro, dal significativo titolo

L’occupazione delle fabbriche e i gruppi dirigenti e

di pressione del movimento operaio, rappresenta un importante

saggio sulla posizione assunta dai differenti movimenti politici

e sindacali rispetto ad una fase storica culminata con l’occupazione

delle fabbriche nel settembre 1920: FIOM, ordinovisti, bordighisti,

massimalisti unitari, socialdemocratici e, infine, un’Appendice

sugli anarchici, degna di nota in quanto all’epoca

non erano molti i saggi sulla storia dell’anarchismo. Per

motivi che tutti sappiamo!

Ritorno in Italia

Ritorno in Italia

Col saggio su Carlo Cafiero, Gianni Bosio affronta l’ultimo

drammatico atto della vita del rivoluzionario pugliese, dal

suo ritorno in Italia nel 1882 fino alla morte avvenuta dieci

anni dopo nel 1892, dall’inizio della sua malattia al peregrinare

nei manicomi. Un peregrinare che Bosio segue passo dopo passo,

raccogliendo la documentazione inerente i ricoveri di Cafiero

nei vari istituti, la notizia utile celata tra le righe della

corrispondenza tra medici e poliziotti, i tentativi continui

dei compagni di Cafiero per strapparlo dai tentacoli della degenza

coatta. In questo lavoro di Gianni Bosio non è però

presente una biografia di Carlo Cafiero (1), né troveremo

elementi, seppur minimi, per inquadrare il personaggio complessivamente

nella sua vita politica, nella sua azione rivoluzionaria,

nella sua dedizione totale per la causa dell’emancipazione

sociale del popolo lavoratore. Il lavoro di Bosio parte subito

con una, pur discutibile, affermazione: un Cafiero che nel 1882

si riaccosta all’indirizzo marxista, un tema che

all’epoca è stato oggetto di discussione tra Bosio

stesso e Pier Carlo Masini alle cui tesi rimandiamo i lettori

del libro che vorranno approfondire il tema (2). Alcune biografie

su Carlo Cafiero sono, in passato, state scritte e ne ricordiamo

alcune tra gli autori più significativi: Antonio Lucarelli

(3), Guglielmo Schiralli (4) e soprattutto, ad oggi, la più

organica opera biografica elaborata da Pier Carlo Masini (5),

opera ormai introvabile (nel 1998 l’autore aveva in cantiere

una nuova edizione riveduta e corretta). I cenni biografici

che in questa sede vogliamo ricordare sono ripresi da varie

fonti conosciute e soprattutto dalla voce Cafiero del

Dizionario Biografico degli Italiani (6).

Carlo Cafiero nasce a Barletta (Bari) l’1 settembre 1846

da una facoltosa famiglia di possidenti terrieri che commerciano

in grani. Segue gli studi prima nel seminario di Molfetta (lo

stesso che ha frequentato Emilio Covelli (7) che nel tempo sarà

compagno d’idee e di sventura del Cafiero) e una volta

terminati decide di non continuare la carriera ecclesiastica;

a 18 anni è a Napoli dove frequenta la facoltà

laureandosi in giurisprudenza. Alla morte del padre eredita

un notevole patrimonio e si trasferisce a Firenze, allora capitale

del regno, per intraprendere la carriera diplomatica.

Nel 1870 si reca prima in Francia e poi a Londra dove i contatti

culturali e la diretta conoscenza delle condizioni dei lavoratori

in una società industriale lo avvicinano alle idee socialiste

dell’Internazionale (Associazione Internazionale dei Lavoratori).

È nella capitale inglese che entra in contatto con Engels,

all’epoca (1871) incaricato di tenere i rapporti dell’Internazionale

con l’Italia (8); sarà lo stesso Engels ad affidare

a Cafiero la duplice missione: quella di coordinare in Italia

le fila dell’AIT e quella di contrastare, nel movimento

operaio italiano, l’influenza di Mazzini e Bakunin.

Carlo Cafiero si trasferisce a Napoli per stabilire i rapporti

con la sezione dell’Internazionale (9) e ricollegare gli

elementi migliori del gruppo partenopeo (tra questi vi è

Carmelo Palladino, studente pugliese trapiantato a Napoli) ma

il lavoro organizzativo viene improvvisamente interrotto in

agosto allorché l’autorità scioglie la sezione

con decreto prefettizio, arrestando Cafiero e i suoi compagni.

Nel novembre 1871 partecipa a Roma al XII congresso delle Società

Operaie italiane dove guida la piccola minoranza di opposizione

alla maggioranza mazziniana portando avanti le tesi dell’Internazionale.

Da Marx e Engels a Bakunin

Da Marx e Engels a Bakunin

Collabora al foglio La Campana di Napoli e resta sempre

in contatto con Engels anche se i rapporti tra la Sezione napoletana

e il Consiglio Generale di Londra cominciano a guastarsi. Cafiero

infatti si sposta sulle posizioni di Bakunin e del gruppo napoletano

e successivamente all’incontro col grande rivoluzionario

russo aderisce completamente alle sue teorie: da qui la rottura

con Engels, chiarita con una lunga lettera in cui Carlo Cafiero

espone, per la prima volta, il suo orientamento anarchico.

Intanto da tempo in Italia si parla di un congresso che raccolga

tutte le forze democratiche di estrema sinistra (dai neonati

Fasci Operai ai Circoli del Libero Pensiero, ai Razionalisti,

agli Internazionalisti), una iniziativa patrocinata da Giuseppe

Garibaldi che viene a coordinarsi e coincidere con la riunione

di fondazione della Federazione Italiana dell’Associazione

Internazionale dei Lavoratori che si svolge a Rimini nel 1872

(10). Cafiero è il presidente di questa conferenza oltre

ad esserne il maggior ispiratore, Andrea Costa ne è il

segretario. Tra le risoluzioni che la conferenza adotta la più

importante è quella che proclama la rottura con il Consiglio

Generale di Londra, controllato da Marx ed Engels. Questi ultimi

organizzano all’Aja un congresso in cui viene decisa l’espulsione

di Bakunin e Guillaume oltre alla condanna dei dissidenti: Cafiero

si reca all’Aja e da quel momento diviene un intransigente

fautore della scissione. Torna infatti in Svizzera dove incontra

Bakunin e insieme partecipano al congresso internazionale di

Saint-Imièr dove viene costituita l’Internazionale

Antiautoritaria (settembre 1872).

Con Costa, Fanelli, Malatesta e Nabruzzi fa parte di una organizzazione

segreta (l’Alleanza Internazionale) promossa da Bakunin

fra pochissime persone in stretti rapporti tra loro, con speciali

statuti e compiti cospirativi. Nel 1873 viene ancora arrestato

e nello stesso anno in Svizzera compra “La Baronata”,

una villa nei pressi di Bellinzona e un po’ fuori mano,

allo scopo di raccogliere e dare ospitalità ai rivoluzionari

di tutta Europa (11). Ma lo sperpero di forti somme da parte

del russo minano i rapporti tra i due (rapporti che saranno

ripresi più avanti) e la vicenda si intreccia anche con

la preparazione dei moti rivoluzionari in Italia nel 1874 (Bologna,

Toscana, Puglia) che vede Cafiero partecipare con contributi

finanziari e impegno in prima persona (12). Dopo il fallimento

dei moti Carlo Cafiero è in Russia dove sposa Olimpia

Kutusov per sottrarla alle persecuzioni zariste, fa poi ritorno

in Svizzera e, nel 1875 è in Italia da dove collabora

col Bollettino della Federazione Giurassiana con corrispondenze

sulla situazione sociale.

Dal 1876 l’attività dell’Internazionale riprende

forza e vengono svolti alcuni congressi tra cui quello nazionale

di Firenze che, in verità, si svolge in modo itinerante

e in aperta campagna a causa delle misure repressive delle autorità.

Grande è l’apporto del Cafiero che contribuisce

ad orientare il movimento verso la cosiddetta “propaganda

del fatto”: una serie di azioni dimostrative esemplari,

capaci di attirare, indipendentemente dal loro successo, l’attenzione

dell’opinione pubblica sul programma dell’Internazionale.

Il Matese

Il Matese

Contribuisce a organizzare e a partecipare al moto insurrezionale

del Matese (13) nel 1877 che fallisce e tutto il gruppo di rivoltosi

viene arrestato. In carcere a Benevento traduce dal francese

e compendia il primo libro del Capitale di Carlo Marx

(14). Nel 1878 viene celebrato il processo (15) e Cafiero, difeso

dal giovane avvocato Francesco Saverio Merlino, pronuncia una

accalorata autodifesa politica in cui illustra il significato

dei termini Comunismo e Anarchia, programma degli

insorti, intendendo per Comunismo non distribuzione di

proprietà da privati a privati ma messa in comune e uso

collettivo dei beni e dei capitali nell’ambito di una federazione

universale delle associazioni produttrici, e per Anarchia

l’opposto di gerarchia, di centralizzazione e di violenza,

…uno stato verso cui tutta l’umanità s’incammina.

Al processo Cafiero e compagni vengono tutti liberati, in parte

per assoluzione, in parte per amnistia. Lascia l’Italia

per la Francia dove partecipa a quel movimento poiché

in Italia la situazione è difficile dopo l’attentato

di G. Passannante (16), tanto più che è in corso

una dura repressione contro l’Internazionale ormai messa

fuori legge. Espulso dalla Francia si reca con Malatesta in

Svizzera dove è già presente un gruppo di esuli.

Scrive il saggio Rivoluzione che rappresenta il suo più

organico e importante lavoro teorico ed è stampato su

La Revolution Sociale (febbraio-luglio 1881), partecipa

al congresso della Federazione del Jura dove pronuncia il discorso

su Anarchia e Comunismo più volte ristampato.

Presiede i lavori del congresso della Federazione socialista

dell’Alta Italia (Chiasso, dicembre 1880) sostenendo una

linea contraria alla partecipazione alle elezioni sia politiche

che amministrative. In Italia intanto si rafforzano le tendenze

favorevoli alla partecipazione alle elezioni che trovano il

loro punto di riferimento in A. Costa che dal 1879 si è

avviato al superamento della tattica insurrezionale: contro

A. Costa si leva Cafiero con una veemente lettera pubblicata

sul giornale Il Grido del Popolo.

Nel settembre 1881 viene arrestato in Svizzera; rimesso in libertà

si trasferisce a Londra, inverno 1881-82, dove si incontra con

Malatesta, Ceccarelli e Kropotkin. In questa fase londinese

comincia ad accusare disturbi cerebrali e mentali che hanno

riflessi sul suo comportamento. Aggredito dalla malattia è

preso da mania di persecuzione, vede il telefono (da poco introdotto)

come un mezzo per intercettare i suoi colloqui con i compagni

(in verità già in America il telefono è

stato usato per fini di spionaggio contro i circoli operai).

Adesione alla tattica elettorale

Adesione alla tattica elettorale

Nella primavera (1882) rientra in Italia e annuncia, fra la

sorpresa generale, la sua adesione alla tattica elettorale,

assicurando di essere pienamente favorevole all’impegno

elettorale, ancor più dei suoi interlocutori (O. Gnocchi

Viani e la redazione de “La Plebe”). In aprile viene

arrestato per l’ennesima volta a Milano, in carcere si

verifica il suo primo tentativo di suicidio (o di salasso?).

Prosciolto, viene accompagnato al valico di frontiera di Chiasso

ma, per le sue peggiorate condizioni psichiche, vaga alla ricerca

di un alloggio negato a causa delle sue condizioni pietose sia

nelle vesti che nel portamento. Questa volta tenta il suicidio

tagliandosi la gola col vetro dei suoi occhiali: in suo aiuto

accorre l’amico Bellerio che lo ricovera nella sua casa,

alterna periodi di agitazione e depressione mentre politicamente

è quasi inerte. Durante le elezioni politiche del 1882

viene portato come candidato-protesta a Corato, Firenze, Torino

e altri collegi ma declina in favore di altri candidati-protesta.

Nel 1883 improvvisamente va a Firenze e alloggia a Fiesole (17):

poco dopo esce furtivamente di casa e viene trovato nudo sui

monti. È completamente pazzo e viene ricoverato nel manicomio

di San Bonifacio. Nel corso della sua lunga degenza si abbandona

a una serie di stranezze e vaneggiamenti politico-religiosi,

che in parte si riallacciano alla sua visione rivoluzionaria

del mondo e in parte alle sue inclinazioni di mistico e di asceta.

Muore a Nocera Inferiore il 17 luglio 1892 all’età

di 45 anni. Dopo la sua morte si diffonde nel movimento anarchico

e in quello socialista il culto della sua memoria: di lui si

interessano scrittori, poeti, pittori ma soprattutto viene ricordato

e umilmente venerato negli ambienti popolari, per l’esempio

di dedizione materiale e morale che l’uomo ha dato nei

dodici anni in cui la sua esistenza si è consumata attraverso

le travagliate vicende della Prima Internazionale in Italia

(18).  Franco Schirone

Franco Schirone

|

note:

1.

Una biografia di C. Cafiero a cura di Gianni Bosio la

troviamo invece in Carlo Cafiero. Rivoluzione per la

Rivoluzione, La nuova sinistra, Samonà e Savelli,

Roma, 1970, pp. 122, raccolta di scritti a cura e con

introduzione di Gianni Bosio, in appendice bibliografia

degli scritti. G. Bosio e P. C. Masini sono i curatori

di una Bibliografia generale di Carlo Cafiero,

in «Movimento Operaio», 1951, a III, n. 17-18,

pp. 701-710 che alla luce delle successive ricerche è

certamente un lavoro da rivedere. Un altro volumetto di

Cafiero, Anarchia e Comunismo. E altri scritti,

è stato stampato (in forma autoprodotta e in tiratura

limitata) da Ed. Autogestione, s. d. e s. l. di s. (ma

Milano, 1972), pp. 86. Nel 1972 viene stampato Dossier

Cafiero, a cura di G. C. Maffei, bibl. Max Nettlau,

Bergamo, con presentazione di P. C. Masini: si tratta

di un manoscritto di C. Cafiero rinvenuto tra altri documenti

in un “dossier” istituito dalla polizia elvetica

e intestato al rivoluzionario pugliese.

2. Cfr P. C. Masini, Carlo Cafiero e una controversia

intorno alla sua ultima posizione politica, in «Volontà»,

n. 8-9, 1947

3. A. Lucarelli, Carlo Cafiero. Saggio di una storia

documentata del socialismo, Vecchi e c. editori, Trani,

1947, pp 110

4. G. Schiralli, Note su Carlo Cafiero e altri scritti,

a cura e con introduzione di Mario Spagnoletti, edipuglia,

Bari, 1979, pp.116. La prima edizione è del 1892,

Trani, Tip. Del Foro Tranese. Nel testo viene pubblicata

anche una biografia di Emilio Covelli.

5. P. C. Masini, Cafiero, Rizzoli editore, Milano,

1974, pp. 422. L’interesse storiografico di Masini

per Carlo Cafiero è sempre stato vivo fin dalla

sua prima collaborazione al giornale anarchico «Il

Libertario» (fondato a Milano da Mario Mantovani)

dove vengono pubblicati due suoi interventi: Pisacane

e Cafiero («Il Libertario», 23.07.1946,

a II, n. 47), Per il centenario della nascita di C.

Cafiero. Note sparse («Il Libertario»,

a II, 1946, n. 50, 51, 52, 53). Degno di nota anche la

prima conferenza che P. C. Masini anarchico tiene a Empoli

il 30.03.1947 nella sede dell’Università Popolare,

sul tema Carlo Cafiero pioniere del Movimento Operaio.

6. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. XVI, dic.

1973, alla voce «Cafiero», pp. 273-279, voce

curata da P. C. Masini.

7. E. Covelli, Trani 15 agosto 1846-1915. Internazionalista

pugliese, collabora nel 1871, con Cafiero, Palladino,

Gambuzzi, Malatesta e A. Tucci al giornale napoletano

«La Campana»; in seguito, nel 1877, è

redattore a Napoli del foglio «L’Anarchia»

(Programma degli insorti di Letino) e infine fonda

a Ginevra, nel 1881, «I Malfattori», rivista

di dibattito teorico su cui scrive anche il Cafiero. Dal

1885 Emilio Covelli viene ricoverato nel manicomio di

Como e da questo momento la sua vita si trascinerà

miseramente tra un manicomio e l’altro, per trent’anni.

Per una biografia di E.C. cfr: G. Schiralli, Note su

Carlo Cafiero e altri scritti…, op. cit.; P.C.

Masini, Storia degli anarchici italiani da Bakunin

a Malatesta, Rizzoli, Milano, 1969; P. C. Masini,

«Volontà», marzo 1947; L. Bettini,

Bibliografia dell’anarchismo, vol. 1, tomo

1 e 2, C.P. editrice, Firenze 1972, 1976.

8. Per una più ampia conoscenza dell’Internazionale

in Italia vedi La Federazione Italiana della Associazione

Internazionale dei Lavoratori. Atti Ufficiali 1871-1880,

a cura di P. C. Masini, Milano, ed. «Avanti»,

1963 (ma 1964).

9. La sezione napoletana viene ricostituita nel dicembre

1871 con un programma di chiara ispirazione bakuniniana.

10. Per una storia documentata sullo storico convegno

di Rimini, cfr. il numero speciale di «Volontà»,

n. 5, 1972, Numero speciale per il centenario della

Conferenza di Rimini (4-6 agosto 1872).

11. Uno dei maggiori romanzieri italiani, Riccardo Bacchelli,

nel suo famoso libro Il diavolo al Pontelungo rievoca

fantasiosamente le vicende della “Baronata”.

12. Sui moti del 1874 cfr Autodifese di militanti operai

e democratici italiani davanti ai Tribunali, a cura

di Stefano Merli, Edizioni Avanti!, 1958, pp. 13 e seg.

13. Cfr il primo organico lavoro storiografico curato

da P. C. Masini, Gli Internazionalisti. La Banda del

Matese,1876-1878, Milano, ed. «Avanti»,

1958; dello stesso autore, Nuovi documenti sulla Banda

del Matese, in «Volontà», 1964,

a. XVII, n. 3, pp. 141-148

14. La prima edizione de Il Capitale compendiato,

di Carlo Cafiero, viene stampato dall’editore Bignami,

nella biblioteca socialista, nel 1879. Nei seguenti 120

anni sarà l’opera di Cafiero in assoluto la

più ristampata. Qualche esempio: Il Capitale

di Carlo Marx brevemente compendiato. Con cenni biografici

e appendice di James Guillaume, seconda edizione,

Ist. Edit. «Il Pensiero», Firenze 1913, pp.170;

Marx, Il Capitale compendiato da C. Cafiero, Libreria

dell’800 editrice, Roma 1945, pp. 118; Compendio

del Capitale, a cura di Giulio Trevisani, Universale

Economica n. 51, Milano 1950, pp. 121; Compendio del

Capitale, La Nuova Sinistra, Roma 1970, pp. 102; Compendio

del Capitale, a cura di Luca Michelini, ed. Demetra,

Bussolengo (Vr) 1996, pp.124.

15. Il testo della requisitoria al processo di Benevento,

minuziosa ricostruzione dei preparativi, dei ruoli, della

spedizione e del tentativo insurrezionale nel Matese,

è integralmente riportata in Eugenio Forni, L’Internazionale

e lo Stato. Studi Sociali, Napoli, Tipografia degli

Accantoncelli, 1878, pp. 394-452. Eugenio Forni è

il Pubblico Ministero al processo di Benevento contro

Cafiero e compagni per i fatti del Matese.

16. Su Giovanni Passannante vedi: Giuseppe Porcaro, Processo

a un anarchico a Napoli nel 1878, Ed. del Delfino,

Napoli, 1975, pp.192 e la più recente monumentale

opera di Giuseppe Galzerano, Giovanni Passannante.

La vita, l’attentato, la condanna a morte, la grazia

‘regale’ e gli anni di galera del cuoco lucano

che nel 1878 ruppe l’incantesimo monarchico,

ed. Galzerano, Casalvelino Scalo, 1997, pp.634

17. Utile rileggersi il capitolo XX, La follia,

dell’op. cit. di P. C. Masini Cafiero, pag.

333 e seg. in cui l’autore, a seguito di ricerche,

trova un antico legame tra la città toscana e Carlo

Cafiero; il capitolo risulta interessante anche per le

ipotesi avanzate sulla malattia e sui “comportamenti”

del Cafiero.

18. Un risveglio d’interesse sul personaggio è

dato anche da un articolo apparso sulla rivista «Cinema

Nuovo», a II, n. 45, ottobre 1954, Per un film

su Cafiero, articolo di P. C. Masini e Ugo Ronfani.

|

|