pedagogia

Liberare l'educazione. Appunti per una pedagogia

antisessista

di Martina Guerrini

Anche a scuola, e in genere in campo

educativo, il maschilismo impera.

Appunti per una pedagogia antisessista.

Esiste un nesso tra educazione

e sessismo? Come si riproducono gli stereotipi discriminanti

di genere nell'insegnamento? Per cominciare una ricerca su questi

interrogativi è forse utile rivolgersi alla pedagogia

e alle scuole d'infanzia, che diversamente da quanto può

apparire a un primo superficiale sguardo, sono forse i luoghi

in cui il sessismo si struttura più facilmente.

Muovendo da questa considerazione, mi sono chiesta

se e come le educatrici riproducessero stereotipi discriminanti

nei confronti delle bambine, e in caso affermativo quale fosse

la strada migliore per intraprendere un percorso formativo e

di auto-comprensione da parte del personale docente.

Per

cominciare, alcune noterelle su ricerca qualitativa

e metodologia femminista Per

cominciare, alcune noterelle su ricerca qualitativa

e metodologia femminista

Nel 2011 ho condotto una ricerca “qualitativa”

sul sessismo nell'educazione in un Centro infanzia della mia

città.

Ho conosciuto da vicino ciascuna delle insegnanti, 14 donne

spesso piuttosto giovani per età ma già da tempo

impegnate nel contesto educativo come precarie. L'idea che la

formazione scolastica possa essere utile indipendentemente dalla

ricerca personalizzata delle difficoltà individuali nell'insegnamento

mi è apparsa subito insufficiente, e mi sono orientata

verso una relazione personale e professionale con le educatrici.

Ho trascorso quasi un'ora con ciascuna – sono tutte donne

– partendo da alcune domande che avevo ideato per approfondire

la questione del sessismo, sorprendendomi positivamente di come

si instaurasse da subito una relazione di scambio di esperienze

di vita, ricordi dell'infanzia, impressioni sul proprio percorso

scolastico.

La ricerca qualitativa – termine sociologico per indicare

una metodologia che prediliga la qualità della ricerca

– si avvale di metodi quali le interviste, l'osservazione

partecipata, la relazione paritaria tra ricercatore e (s)oggetto

della ricerca.

In essa «non c'è mai una netta separazione tra

teoria e risultanze empiriche»1.

Infatti in questo specifico caso non si parte con chiare ipotesi

in mente, ma esse si vanno costruendo per strada. Sembra quindi

appropriato parlare di «teoria che emerge dai dati».2

Non si danno vere e proprie “variabili” in partenza:

ovvero dati dai contorni così precisati da poter essere

empiricamente rilevabili; al contrario, si usano dei sensitizing

concept, secondo la definizione che ne dà Herbert

Blumer: un concetto “orientativo”, che predispone

alla percezione - letteralmente “sensibilizzante“

- ancora da rifinire non solo in termini operativi, ma anche

in termini teorici, nel corso della ricerca stessa:

«mentre i concetti definitivi (definitive concepts)

danno delle prescrizioni su cosa vedere, i concetti orientativi

(sensitizing concepts) forniscono solo una guida di avvicinamento

alla realtà empirica (...) suggerendo le direzioni nelle

quali guardare (...) in un processo che muove dal concetto verso

le concrete distintività della realtà, invece

di cercare di ingabbiare la realtà in una definizione

astratta del concetto stesso»3.

Contestando direttamente il paradigma neopositivista dell'osservatore

“scientifico”, quindi neutrale e distaccato, al

contrario l'approccio qualitativo colloca lo sguardo dello studioso

nella prospettiva di vedere la realtà sociale “con

gli occhi dei soggetti studiati”.

In tal senso, rifiuta la neutralità “scientifica”

e tende a sviluppare con i soggetti una relazione di immedesimazione

empatica.

Scrive a tal proposito Jankowski nella sua ricerca sulle gangs

metropolitane americane, esempio al maschile di “osservazione

partecipante”: «i dieci anni e cinque mesi che ho

speso in questa ricerca sono stati un viaggio (...) Ironicamente

è stato anche un viaggio all'indietro nella mia gioventù

(...) nel corso del quale ho incontrato gente meravigliosa che

sempre ricorderò con affetto ed altra non-così-meravigliosa,

che pure mai dimenticherò»4.

Appare quindi evidente che «l'oggetto dell'analisi non

è più rappresentato dalla variabile, ma dall'individuo

nella sua interezza. Con una terminologia inglese, mentre la

ricerca quantitativa è variable-based, quella

qualitativa è case-based»5.

La narrazione – cuore sensibile delle interviste –

è il nesso che permetterà alla teoria femminista,

in particolar modo quella statunitense degli anni Settanta,

di intraprendere un percorso di rottura epistemologica nelle

scienze sociali, contro l'idea neopositivista del ricercatore

neutro, mostrando al contrario quanto lo scienziato intervenga

in modo tutt'altro che asettico nei paradigmi scientifici, nello

sviluppo delle ricerche e nell'individuazione degli stessi risultati6.

Com'è noto, questa metodologia è stata accusata

di non risolvere il problema dell'oggettività della ricerca

qualitativa.

Ma la forza del rovesciamento di prospettiva operato dal pensiero

femminista risiede proprio nell'aver mostrato che anche il paradigma

quantitativo incorre nel medesimo rischio di invalidazione dell'oggettività

della analisi scientifica. E' infatti pur sempre un uomo –

maschio, bianco, di classe media, eterosessuale, abile –

a condurre ed ideare una ricerca basata su fondamenti di carattere

scientifico. Caratteri a propria volta condizionati da uno sguardo

maschile, falsamente neutro e fondati spesso su binari duali

che co-stringono la realtà in una semplificazione deduttiva,

forzandone quanto meno la complessità della sua “fenomenologia”.

Irene Biemmi ha individuato molto chiaramente questo passaggio

cruciale, centrale nella riflessione femminista sul metodo:

«dalle due funzioni esaminate dalle narrazioni (produzione

di senso, costruzione dell'identità) ne discende una

terza, fondamentale: quella di costituire eccezionali strumenti

di ricerca. Le storie offrono un accesso privilegiato al mondo

cognitivo degli individui e al loro modo di dare senso e

significato all'esperienza. Assumendo che il ricercatore

si ponga l'obiettivo di studiare, non tanto la realtà,

ma la rappresentazione che di questa danno i soggetti, è

evidente il vantaggio di utilizzare le narrazioni nell'ambito

delle scienze sociali»7.

La mia

ricerca La mia

ricerca

L'intervista che ho raccolto è semi-strutturata

e consta di circa trenta domande rivolte rispettivamente a nove

educatrici della scuola materna e cinque del nido d'infanzia.

Ho scelto di trascrivere di volta in volta i colloqui, iniziando

subito una informale riflessione sul materiale raccolto, utile

alla riformulazione o aggiunta di nuove interrogazioni.

L'unico accorgimento che ho predisposto, prima di iniziare,

è stato quello di tentare di stimolare un'(auto)riflessione

sulla professione da parte delle intervistate: volevo capire

come vivessero il lavoro a scuola e fuori, il rapporto con le

colleghe e con i genitori, il problema del maternage e la relazione

con i-le bambini-e, come spiegassero l'assenza (o scarsissima

presenza) di colleghi maschi e se la ritenessero un problema.

Solo successivamente ho proposto interrogativi più mirati

sul sessismo8.

La questione del maternage è la prima ad emergere:

quasi tutte le educatrici spiegano che “l'istinto materno”

le ha indotte a scegliere la professione, e che esso è

in qualche modo “propedeutico” all'educazione dell'infanzia.

E come la mettiamo con gli educatori maschi? Tutte rispondono

che sarebbe importantissimo che vi fossero in maggior numero,

perché capaci di capire meglio il corpo dei bambini e

di portare un “diverso” punto di vista professionale9.

Gli educatori sono “più pratici”, “si

preoccupano meno se i bambini si fanno male giocando”...

L'elemento più pericoloso che ho riscontrato, tuttavia,

riguarda l'identità maschile. Quasi tutte le educatrici

sostengono che solo un corpo adulto maschile sia adatto a fornire

la corretta identità sessuale ai più piccoli,

dimostrando di non saper distinguere l'identità sessuale

da quella di genere, ed in ogni caso implicitamente proponendone

un'immagine rigida e del tutto estranea alla realtà:

si passa rapidamente dal sessismo all'etero-sessismo e all'omo-discriminazione.

Naturalmente a questo errore gravissimo corrisponde un altro

stereotipo: il fatto che le educatrici donne ritengono avere

un “corpo accogliente“ e attribuiscono agli educatori

“un corpo dinamico”, concludendo che addirittura

siano proprio i bambini a subire una discriminazione nel processo

di costruzione della propria identità sessuale, a causa

dell'assenza di uomini docenti!

Volendo estremizzare, o semplicemente spingendo a fondo tale

logica, arriveremmo a immaginare una scuola nella quale sia

giusto ritenere di dividere docenti e alunni per sesso: pensiamo

a quanto sbagliato pedagogicamente, prima che sessista, sia

una prospettiva tanto conservatrice e lesiva della capacità

di sperimentazione e trasformazione culturale e politica riposta

in ciascuno di noi.

Molto

poco di “naturale” Molto

poco di “naturale”

Il fraintendimento risiede nella equivalenza

che le educatrici intervistate operano tra differenza sessuale

e differenza di genere, identità sessuale e identità

di genere, diventando inconsciamente i vettori di normalizzazione

sessista e discriminatoria nella scuola.

La giustificazione addotta è spesso rintracciata nella

coincidenza tra l'inizio dello sviluppo sessuale e l'approfondirsi

dei ruoli stereotipati di genere, ma è un'obiezione infondata:

non può essere attribuibile alla crescita sessuale, quanto

a una maggiore permeabilità e capacità imitativa

del mondo adulto, che si accresce negli ultimi anni della scuola

d'infanzia; a due anni i-le bambini-e sono meno capaci, rispetto

ai quattro/cinque, di riprodurre ruoli, gerarchie, discriminazioni

sessuali conosciute grazie ai molti cattivi maestri sociali

che incontrano nella quotidianità, oltre all'osservazione

permanente del sessismo familiare (quando non la violenza!)

nel quale assai spesso crescono..

Le educatrici, da ottime osservatrici (una delle loro competenze

meno socialmente valorizzata), colgono esattamente forse la

questione più importante del sessismo, e aggiungerei

dell'attitudine all'autorità, ai ruoli gerarchici: il

modo in cui i corpi sessuati sono soliti essere educati a muoversi

e occupare uno spazio (fisico, di gioco, di studio ecc).

All'osservazione, però, non segue la risposta adeguata:

le bambine sono definite naturalmente meno attratte da

un gioco fisico, dal toccarsi, picchiarsi, rotolarsi a terra

e così via. Sono abituate fin da piccolissime a gestire

il proprio corpo in “modo femminile”: alcune educatrici

mi hanno riferito di richiamare più spesso le bambine

dei maschietti, quando le vedevano sudare o correre “troppo”.

A ben vedere, di “naturale” in tutto ciò

vi è molto poco.

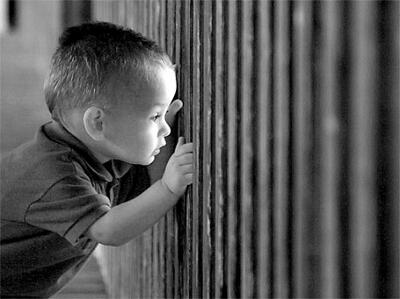

Un corpo libero di muoversi esprime e sperimenta i propri limiti,

anche quello di sfidare la paura, di misurarsi con ciò

che non conosce, di non affidarsi ad altri per affrontare e

vivere le proprie avventure. Al contrario, un corpo già

irreggimentato, limitato nelle azioni, non è capace di

immaginarsi protagonista della propria gestione nello spazio,

così come nell'affrontare prove, avventure, incognite

che richiedono la conoscenza dei propri limiti, delle proprie

paure e della capacità di spostare sempre più

avanti la barra delle possibilità.

Trovo sinceramente incredibile che nessuna ricercatrice si sia

mai soffermata su questo aspetto macroscopico dell'osservazione

pedagogica, o che non ne abbia colto l'estrema pregnanza politica

e sociale: si può supporre che con bambine “docili”

avremo donne con deficit di sperimentazione della propria “autonomia”?

E' bene tenere presente che autonomia fa rima con autostima,

e che quest'ultima ha un ruolo essenziale nell'affrontare e

risolvere positivamente processi dolorosi di uscita da situazioni

di violenza.

Fortunatamente il corso personale della vita di ciascuna è

frutto di esperienza, capacità critica, incontri “fatali”

capaci di mutare la vita di ognun* di noi, ma è bene

tenere presente che questo ed altro (la pedagogia diffusa: il

controllo omologante televisivo, la spettacolarizzazione dei

ruoli di genere sessisti, ecc) lavorano ogni istante contro

chi lotta per una società libera dall'autorità

e dal sessismo che dell'autorità è figlio non

unico.

Martina Guerrini

Martina Guerrini

Note

- CORBETTA, P., Metodologia e tecniche

della ricerca sociale, Il Mulino 1999, pag. 56.

- CORBETTA, P., op. cit., pag. 56.

- BLUMER, H., Symbolic Interactionism. Perspective and Method,

Ed. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1969, pp. 149-150.

- JANKOWSKI, S.M., Islands in the Street. Gangs

and American Urban Society, Berkeley, University of California

Press, 1991, XI.

- CORBETTA, P., op. cit., pag. 65.

- Per approfondire storicamente e teoricamente il

dibattito femminista americano degli anni Settanta e le difficoltà

di imporsi analogamente in Italia, è utile tra i tanti

testi consultare:

TERRAGNI, L., La ricerca di genere, in MELUCCI, A., Verso

una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura,

Il Mulino, 1988; BOWLES, G. e DUELLI KLEIN, R., Theories

of Women's Studies, London, Routledge & Kegan Paul,

1983; ULIVIERI, S. e BIEMMI, I. (a cura di), Storie di donne.

Autobiografie al femminile e narrazione identitaria, Guerini

Scientifica, 2011; FOX KELLER, E., Sul genere e la scienza,

Garzanti, 1987; KANDALL, T.R., The Woman Question in the

Classical Sociological Theory, Florida International University

Press, 1988; HARDING, S., Is there a Feminist Method?,

in Feminism and Methodology, a cura di HARDING, Indiana

University Press, 1987.

- BIEMMI, I., Genere e processi narrativi. Sguardi

femminili e maschili sulla professione di insegnante, ETS,

2009, pag. 101.

- La scelta si è rivelata felice perché,

come immaginavo, molte delle risposte ricevute comprendevano

già implicitamente informazioni sul sessismo educativo,

e si sono rivelate di una straordinaria utilità per comprendere

quanto i meccanismi discriminatori operino a fondo nella coscienza

collettiva e si riproducano con dispositivi alienanti di soppressione

della coscienza soggettiva.

- La questione del cosiddetto “istinto materno“

contraddice sensibilmente la preparazione e l'importanza che

le educatrici attribuiscono – convintamente – ai

colleghi di sesso maschile. Tuttavia il richiamo a “presupposti

naturali o innati“, se esce dalla porta, rientra dalla

finestra con il fraintendimento (pericolosissimo) dell'identità

sessuale/identità di genere nel rapporto tra educatore

e bambino maschio.

|