“Un

uomo senza sogni è una specie di cinghiale laureato

in matematica pura”.

Così Fabrizio De André, lapidario e ironico,

rispose a una domanda di Vincenzo Mollica che lo interrogava

su una tipologia subumana che sta a un poeta come un prodotto

OGM a un’erboristeria.

Ma poiché un artista – un artista etico come

lo intendeva Faber – non vive solo entroflesso in un

chiuso intimismo solipsistico ma, al contrario, si espande

come un alato incursore critico in una visione globale del

proprio tempo storico-sociale sovente con veggenze profetiche

di stampo pasoliniano, chissà se allora l’autore

ligure si rese conto di aver espresso non solo un’opinione

soggettiva circoscritta ai rapporti interpersonali di corta

gittata ma, alzando il tiro, di aver centrato con una freccia

al curaro (che vola di bocca in bocca) il fenomeno collettivo

epocale che è la perdita del sogno, la sua disidratazione,

la sottrazione progressiva dei suoi addendi onirici e lirici,

la persecuzione programmata. Si dice che il sogno sia nato

con l’uomo eppure sono gli uomini a fare di tutto per

sopprimerlo fin nel suo embrione, questo sì dovrebbe

indignare i sostenitori del movimento per la vita, questo

sì è genocidio invisibile. Smascheriamo i cinghiali

e ci conteremo sulle dita. Forse tutto questo sta accadendo

su scala mondiale perché è il sogno la fonte

energetica alternativa che non costa niente, non produce ricchezza

tangibile e lucrosa alle multinazionali, non spinge nessuno

a diventare complice o paggio presso le loro caste e castelli.

E, ultima ipotesi, perché ci contagia della sindrome

di Spartacus, malattia genetica per fortuna senza vaccino

malgrado le sperimentazioni invasive che vanno dalle percosse

di tipo artigianale (vedi G8 di Genova), ad ampie strategie

transnazionali (vedi piazza Fontana), e infine approdano alla

più sottile e non meno feroce manipolazione mediatica

atta a creare una società di mutanti rimodellati da

un’encefalite letargica con diritto di voto pilotato.

In questa metamorfosi indotta dall’ipercapitalismo selvaggio

c’è un’asportazione ancora più profonda

e inquietante: il senso del sogno prima del sogno mirato.

Una procedura di disinnesco eseguita da artificieri di regime.

In un tempo relativamente lontano, prima il

movimento beat, poi il Sessantotto proponevano, con coinvolgente

aggregazione delle giovani generazioni, aspirazioni, rivendicazioni,

lotte condivise: la guerra nel Vietnam, il disarmo nucleare,

la condizione operaia, la riforma della cultura, la redistribuzione

dei beni secondo un’ottica socialista, l’aborto,

il divorzio, e via di questo passo all’insegna di una

ridisegnazione globale dei sistemi politici. Quello che invece

il nostro attuale sistema planetario vuole sradicare dall’individuo

è lo stadio precedente al sogno,il suo senso primordiale

come attività equiparabile alle altre funzioni biologiche,cioè

la pulsione e la propulsione che anima “l’uomo

sensibile” rispetto “all’uomo meccanico”

e che lo conduce alla speranza.

Ci stanno amputando la speranza sostituendola con protesi

deperibili nel tempo fatte di materiale illusionistico e drogante,

scambiando i soggetti per oggetti in un rapporto unidirezionale

di acquisto e vendita. Un mondo che si regge su queste basi

non può che implodere. Il sogno, scippato alla sua

radice, chiude lo scorcio sull’immaginario, deride la

chimera, e alla mancanza di alternativa reale di un progetto

d’insieme aggiunge la mancanza di un’alternativa

sognatrice individuale,quella che Rimbaud definiva “l’altra

vita”, un luogo esistente nell’altrove. Non ci

vogliono dare “l’altra vita”, dobbiamo forgiarla

come un manufatto.

Leò Ferré diceva: la felicità è

una rapina. Assaltiamo dunque la prigione dei sogni rinchiusi

nel braccio della morte e liberiamoli nell’auditorio

poetico delle strade. Il sogno, qualunque sogno, ci collega

direttamente e per via viscerale alla poesia (non si sa chi

dei due abbia generato l’altro) ma questa duplice soppressione

bio-culturale deferisce il potere, qualunque potere, a una

seconda Norimberga per rispondere di crimini contro l’umanità

e contro l’umanesimo. Un paese di apparenza democratica

dovrebbe almeno adempiere a tre elementi primari della vita

sociale: il lavoro, la sanità, la cultura. La cultura

oggi è sopportata con fastidio, come un’appendice

inutile, un dovere istituzionale ma non un diritto popolare.

La cultura autonoma e qualitativa vive di volontariato e martiri.

Un governo che concettualmente preferisce le palestre del

corpo alle palestre della mente persegue un fine di asservimento

attraverso l’ignoranza d’allevamento che troppo

spesso, alla fine, bussa alla sua porta per essere assunta

a tempo indeterminato, unico contratto non flessibile che

fa comodo. Non far sì che cliccando l’icona dell’utopia

debba aprirsi ancora una volta quella finestra del quarto

piano dalla quale potresti volare spinto da un “malore

attivo” ma soprattutto da un hacker statale di buona

volontà. Quell’hacker cancellerà te e

la finestra.

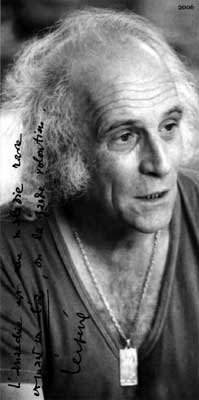

Leò

Ferré

Arma

di ricostruzione di massa

Arma

di ricostruzione di massa

La traccia, a dispetto di tutti, la lasceranno i poeti, quelli

si amati dalla gente, e ci restituiranno il sogno e i suoi

derivati. Il potere non crede che la poesia è l’arma

di ricostruzione di massa negli arsenali del sogno, carichi

d’amore micidiale, perché il canto è l’esperanto

dei popoli che si identificano in un comune sentire, in un

solo destino di autodeterminazione, in quel linguaggio sotterraneo

che sostituisce la lingua codificata entro i confini in un

vasto processo di anelito in espansione e se il sogno è

un luogo invisibile, oggi ancor più occultato, ci sarà

pure da qualche parte, magari imbavagliato, mimetizzato, in

ostaggio, con l’orecchio mozzato. Ma sarà sempre

l’orecchio di Van Gogh piuttosto che quello di Getty.

L’origine più remota, arcaica, della poesia,

è cantata, unita alla musica e alla voce, in un rapporto

gemellare tra parola e suono. Una poesia a tutti appartenente,

interpretata e divulgata all’aperto e che va dal canto

epico a quello elegiaco, dalla satira giullaresca ai cantastorie

di strada, giù, giù, fino ai più recenti

canti di lavoro e di lotta. Ma nel corso dei secoli questo

cordone ombelicale è stato reciso, forse dall’avvento

della carta stampata, sicuramente dagli accademici più

ottusi e retrivi di ceppo catto-borghese che hanno sostenuto

solo la musica colta ritenendo quella popolare, frivola e

incatalogabile ai criteri di merito e di qualità all’interno

delle sue molteplici diversificazioni e livelli creativi.

Questa frattura, non più risaldata, è come una

linea di terra spaccata da un terremoto quando le due incrostazioni

si separano.

La spaccatura ha provocato un assesto classista delle discipline

artistiche dividendole in compartimenti stagni e incomunicanti

tra loro. La cultura ufficiale dispiega le sue forze critiche

in senso euclideo.

La stessa poesia letteraria, in questi ultimi vent’anni,

ha perso la sua carica eversiva, la sua etica situazionista,

l’indignazione civile, la pulsione utopica, e soprattutto

non ha più rispecchiato l’anima di un popolo

e le sue vicende, ritirandosi aristocraticamente in astrattismi

ermetici e enigmatici nella forma e nel contenuto, e disgiungendosi

così dal contesto sociale che la scavalcava in attesa

di una nuova genia di aedi.

I cantautori, grandi poeti del nostro tempo, hanno riconquistato

il posto vacante, la piazza, il racconto orale cantato, hanno

colmato un bisogno onirico multigenerazionale, hanno riconfigurato,

interpretandolo, l’immaginario collettivo. E, forse

senza saperlo, hanno riportato tra le folle un dimenticato

senso di fraternità. Per contrastare l’embargo

del sogno, dobbiamo andare in vacanza premio su due isole

salvifiche, vere beauty-farm dell’anima a prezzo politico

che resistono ai marosi del cretinismo nazional-popolare:

la Rassegna del Tenco e il Festival Ferré. Manifestazioni

contrassegnate dall’autodeterminazione, dal volontariato,

e dall’assoluta indipendenza dal mercato discografico.

Quest’anno il Tenco ha festeggiato il 30° e per

il sottoscritto da poco entrato in quella comunità

che in tre giorni (e tre notti) ti disintossica dagli avvelenamenti

mediatici quotidiani, dalla bassa qualità umanistica

del presente epocale, dalla disgregazione alienante di una

solitudine collettiva, è stata un’avventura di

viaggio, un safari nella canzone d’autore internazionale

attraverso mostre e documenti che narrano la storia di un

miracolo laico, di un’ottica nuova nel modo di far cultura,

dell’armonia ancora insita in una dimensione tribale.

Ecco dunque sfilarmi davanti la magica mestizia di De André,

la furia anarchica di Ferré, l’intimismo commovente

di Paoli, il Canzoniere plurigenerazionale di Guccini il Grande,

la nobile delicatezza di Endrigo, il romanticismo incompreso

di Bindi, l’asciutta disperazione esistenziale di Ciampi,

l’anima insurrezionale e dolente di Mercedes Sosa, l’inedito

stupefacente Virgilio Savona, l’eroica e discreta Giovanna

Marini, l’impeto dirompente della libertaria Gianna

Nannini, il pentagramma per arpa e sogno di Roberto Vecchioni,

lo zanni post-moderno Giorgio Gaber, l’immaginario anomalo

tra arcaismo e futuribile di Franco Battiato, e l’estremo

saluto di Charles Trenet. Senza dimenticare il compagno perduto

che da il suo nome all’evento annuale, senza dimenticare

il più pavesiano tra gli autori-interpreti che voltando

pagina ha scritto il nuovo capitolo della poesia in musica

in Italia: Luigi Tenco, l’insostituibile. Questi e altri

innumerevoli artisti li si ritrovano nel libro edito dalla

Rizzoli e curato da Enrico de Angelis, massimo saggista italiano

della canzone d’autore, Quelle facce un po’ così...

veri ritratti, colti nell’istante più significativo

di un’interpretazione, dal cuore ottico di Roberto Coggiola,

in bilico tra impressionismo e espressionismo in un assolo

d’immagini d’una classicità figurativa

che pare scolpita su lastre di marmo.

Unito al volume c’è un cd registrato dal vivo

che contiene brani cantati da G. Paoli, R. Vecchioni, F. Guccini,

E. Jannacci, A. Branduardi, B. Lauzi, G. Conte, O. Vanoni.

All’interno è possibile ripercorrere la storia

e lo spirito del Tenco attraverso i testi di Enrico de Angelis,

Riccardo Bertoncelli, Michele Serra, Vincenzo Mollica, Sergio

Secondiano Sacchi, Antonio Silva, Roberto Vecchioni. Il libro

si apre con una dedica al fondatore del Tenco, l’indimenticabile

Amilcare Rambaldi, vero partigiano del sogno.

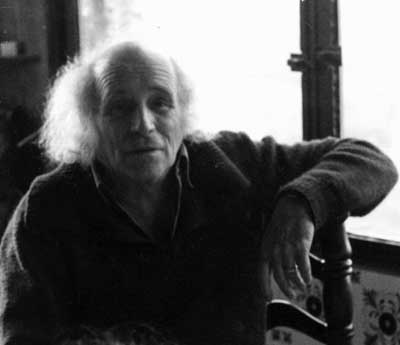

Luigi

Tenco (grazie per la foto a Enrico De Angelis)

Ogni autore con il proprio intervento lo ricorda secondo

una sensibilità personale ma comune a tutti è

l’afflato di gratitudine, la devozione inalterata, la

fedeltà ai suoi criteri di scelta. Inoltre è

da ricordare come la Rassegna abbia costantemente promosso

gruppi e cantautori esordienti o in sala d’attesa che

altrove non avrebbero goduto di una vetrina così attenta

e solidale. Ultimi esempi: i raffinati Têtes de Bois

e il nostro intenso Alessio Lega. Certo, le tre serate celebrative

hanno offerto le performance di alcuni giganti della poesia

cantata: Guccini, Vecchioni, Conte oltre ad ospiti di grande

valore che hanno completato questa edizione ma voglio sottolineare

anche, al di fuori dei recital, l’iniziativa degli incontri

mattutini con interpreti, autori, saggisti. Su tutti quest’anno

svetta l’acclamata partecipazione di Fernanda Pivano,

traduttrice e saggista antiaccademica (spesso osteggiata in

suolo patrio) che prima di chiunque altro amò e divulgò

in Italia i protagonisti della gloriosa, immortale epopea

beat, quei Kerouac, Ginsberg, Corso, Ferlinghetti e tanti

altri che sempre batteranno nel nostro cuore. Nanda poi ha

presentato il documentario A farewell to beat di

Luca Facchini, pura poesia “on the road” con lei

sulle tombe degli amici perduti. Se questo film si proiettasse

nelle scuole l’approccio alla poesia da parte dei giovani

sarebbe diverso.

Bisogna proporlo alla Moratti. Quando di sera, sul palco dell’Ariston,

Nanda è stata premiata, il pubblico, tutto in piedi,

le ha decretato un’autentica “standing ovation”

di grande commozione. Il suo rapporto d’amore con i

poeti in musica è notorio. Fabrizio De André,

Bob Dylan, Lou Reed, e altri ancora sono passati per il suo

pentagramma lessicale. I miei amici cantautori è infatti

il titolo del suo ultimo libro. Ma, per concludere, il Tenco

è anche il modo di stare insieme dopo i concerti quando

tutti si sale a cena ai piani superiori dove la notte si snoda

intrecciando nuove conoscenze,ritorni inaspettati, confidenze

alcoliche, sfoghi esistenziali, comprensioni istintive, sintonie

critiche. Èallora che ricordo quando con Faber si parlava

delle microcomunità indiane dove la frantumazione dei

piccoli numeri che formavano la tribù forse ci segnalano

l’unico modo possibile di una maggior armonia socio-esistenziale

in seno al consorzio umano. Un po’ come in quelle notti

al Tenco, non lontano dalla riserva di Pine Ridge. Tutto sta

a uscire dalla riserva e fare del sogno una nuova Little Big

Horn.

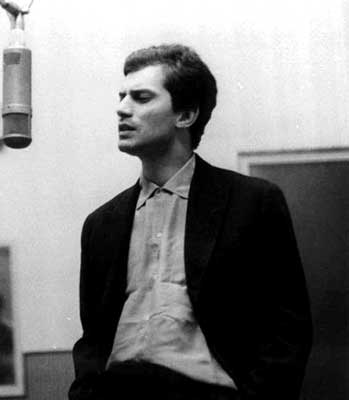

Nella cartolina

augurale per il 2006 realizzata dalla vedova di Leo Ferré,

Maria, è riportata (illeggibile nella nostra riproduzione)

la seguente frase di Leo: L’anarchia è una malattia

rara, chi ce l’ha se la tiene volentieri

Nella cartolina

augurale per il 2006 realizzata dalla vedova di Leo Ferré,

Maria, è riportata (illeggibile nella nostra riproduzione)

la seguente frase di Leo: L’anarchia è una malattia

rara, chi ce l’ha se la tiene volentieri

(foto Hubert

Graoteclas)

Un

mare diverso

Un

mare diverso

Dunque, da questo mar ligure, così a lungo osservato

in silenzio da Bindi per scrivere Io e il mare, da

Paoli per farne una perla con Sassi, da De André

per allargarlo a lidi lontani con Creuza de mä,

da Tenco per navigarlo con gli occhi con Un giorno dopo

l’altro, ecco che quella nave che sembra un punto

lontano giunge a un mare diverso, dall’altra parte della

sponda italica, nelle Marche, nel segno di un comune sguardo

poetico.

Un mare amniotico che crea fraternità lirica come La

mémoire et la mer à l’île du

Guesclin in Bretagna... Leò... Leò... Leò...

Storia più recente ma parallela alla Rassegna di Sanremo

per spirito, intenti, passione, e scelte propositive è

il Festival Ferré che da 11 anni onora e dispiega la

figura geniale e irripetibile del poeta, compositore, interprete,

romanziere, saggista, filosofo anarchico, direttore d’orchestra

di risonanza millenaria Leo Ferré. Innovatore radicale,

provocatore viscerale, padre punto sorgivo di tutti i cantautori

(e lo conoscono in pochi qui da noi) fondando la chanson di

Saint Germain segnò in Europa il ritorno della poesia

in musica elevando la canzone ai massimi livelli di raffinata

nobiltà creativa. Inoltre (sempre lo ricordo) realizzò

un progetto ritenuto impossibile: musicare e cantare i poeti

“maledetti” Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e altri

ancora come Aragon, Apollinaire, Angiolieri, Baër, Caussimon,

Villon, e il nostro adorato Pavese. A San Benedetto del Tronto

un professore di francese, amico del Maestro, Giuseppe Gennari,

portatore sano di una follia altrettanto benefica e rigeneratrice,

organizza tra difficoltà e fatiche inenarrabili e scandalose

l’unica rassegna di canzone d’autore che predilige

e intensifica la conoscenza dell’asse poetico-musicale

italo-francese, in un interscambio culturale che difende l’identità

europea (quando l’Europa non era un “kamikaze”del

capitalismo americano. Gennari, sostenuto da uno sparuto gruppuscolo

di assaltatori del sogno (Gino Troli, Maurizio Silvestri,

Pierluigi Gennari) ha portato nella sua terra poco attenta

e dal punto di vista delle autorità istituzionali,

ingenerosa o apertamente ostile, la proiezione astrale della

Parigi storica, quella degli chansonniers, dei bistrots, degli

amori notturni e delle notturne barricate di maggio. L’immaginazione

al potere? Sì, certo, domani mattina. L’altra

vita? Sì, certo, qui e subito. La musica nelle strade?

Sì, certo, per sempre e con tutti. È un mago

Gennari? Sì, è un mago. Ma deve fare attenzione,

il potere oggi ha il prurito agli accendini come l’Inquisizione

con Giordano Bruno. Noi però abbiamo la sindrome di

Spartacus in questa stagione di Basso Impero.

|

Nel frattempo dal suo cappello conico intarsiato di stelline

azzurre continua a far scendere: sul palcoscenico del teatro

Calabresi una pioggia di stelle di prima grandezza: Juliette

Greco, Georges Moustaki, Jean Ferrat, Paco Ibanez, Dee Dee

Bridgwater, Jane Birkin, Ann Gaytan, Reneé Claude,

Nicolas Reggiani, Isabelle Aubret. Anche un Guccini “voce

recitante” e non “cantante” che legge Les

anarchistes e altri testi di Leo suscitando un entusiasmo

pari ai suoi concerti. D’altra parte Francesco mostra

sempre di più la sua appartenenza al mondo della parola

attraverso i suoi bei libri,una specie di “recherche”

contemporanea che a noi della sua generazione coinvolge con

particolare emozione. Un altro episodio riguarda Gino Paoli

e fa luce definitiva sulla sua toccante umanità a volte

ancora in penombra come giustamente da discrezione caratteriale.

Era l’anno in cui doveva venire al Festival Umberto

Bindi a ritirare la targa Ferré e a esibirsi nel recital

istituzionale dei premiati. Bindi muore cinque giorni prima

e, oltre al dolore per una perdita così preziosa, il

Festival cade nel caos.

Incontro Gino, casualmente, in un autogrill delle Marche mentre

sto dirigendomi a San Benedetto e gli racconto la situazione

in cui ci troviamo. Senza esitare un istante, mi dice: “Vengo

io a cantare le canzoni di Umberto, ma non annunciatelo al

pubblico, aprite il sipario e basta”. La sera canta

Arrivederci e Il nostro concerto. Un’apoteosi.

Non solo è salvo il Festival, ma è il primo

omaggio di un amico vero al grande compositore da poco scomparso.

Questo è Gino e chi lo conosce ne rimane legato come

ad un’ancora affettiva. Perché tutto questo è

la fraternità del Ferré, del Tenco e di coloro

che vivono dentro a dimensioni che ruotano intorno al sogno

ritrovato. Poi anche noi abbiamo il nostro “dopocena”

che si svolge nella parte vecchia di San Benedetto, al “Caffè

dei poeti”, fino all’alba. Altra microcomunità

a confronto: cheyenne e apache non vendono Madre Terra e,

soprattutto, non tradiscono il sogno perché –

come gridava Ferré – “Alla scuola della

poesia e della musica non s’impara: ci si batte!”.