|

Un po' di chiarezza

(Chi era Matteo Salvatore)

Se l’Italia avesse un minimo di dignità e d’onore

l’alta Puglia non sarebbe il luogo del culto di Padre

Pio ma di Matteo Salvatore.

Matteo Salvatore è stato un miracolo vivente degli ultimi

cinquant’anni, un grande poeta popolare, un cantante sopraffino

di ineguagliabile musicalità, un ottimo chitarrista con

una tecnica autodidatta ma di audace raffinatezza.

Le origini della sua arte affondavano nella leggenda: le biografie

lo vogliono, pressoché bambino, ad accompagnare un violinista

cieco, tale Pizzicoli, portatore di serenate a pagamento. Sembra

esserci una sorta di reincarnazione del mito d’Omero alla

base della cultura profonda di questo aedo del ’900.

La miseria nera che fa compagnia alla quasi totalità

degli abitanti del paesino d’Apricena (in provincia di

Foggia, dove Matteo era nato nel 1925) è il basso

continuo che accompagna tutte le sue opere, il motivo che

lo spinge ben presto, come tanti suoi conterranei, a spostarsi

a nord. Roma (ma anche Milano, Torino…tutta la via crucis

del poer crist emigrante) lo troverà a esercitare

il nobile mestiere del posteggio nelle trattorie, dove attira

l’attenzione di alcuni intellettuali.

Sono gli anni che preludono la riscoperta del patrimonio popolare

(quello che avrà la sua eclatante rivelazione nello spettacolo

Bella Ciao del Nuovo Canzoniere, presentato al Festival

dei due mondi di Spoleto nel ’64). Sono anni in cui Ernesto

De Martino, Diego Carpitella e Alan Lomax battono la penisola

nel timore (fondatissimo) che presto la televisione di lascia

o raddoppia fagociti la cultura contadina. Gli spiriti

più sensibili se ne sono già accorti.

Matteo canta nelle trattorie romane le canzoni di Napoli, perché

son quelle conosciute che fanno tintinnare la mancia, ma Giuseppe

De Santis, Calvino gli dicono “Matteo, tu sei pugliese.

Perché non canti le canzoni della tua terra?”.

“Non ne conosco” dice Matteo. “Cercale!”

gli ribattono.

E allora, armato di registratore Matteo va ad Apricena a cercare

tali melodie e, non trovandole, si mette a scriverne lui stesso.

Torna e comincia a cantare queste canzoni spacciandole per repertorio

anonimo.

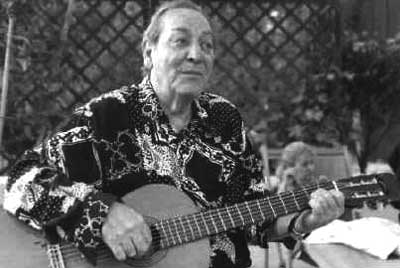

Matteo Salvatore

Comporre cantando

Bisogna riflettere a quest’ambiguità di cui lui

si servì, ma a cui molti vollero credere: Matteo inizia

a scrivere canzoni popolari su commissione, egli di

suo è voce, canto; il termine “scrivere”

sarebbe già del tutto improprio nel suo caso visto che

compone cantando. La percezione che si avrà per anni

di Matteo come portatore, cioè memoria vivente ed esecutore

di materiale popolare, è una falsificazione. Troviamo

il suo repertorio inserito nelle grandi collezioni di Folk anni

’70 (dai Dischi del sole in poi), ma Matteo è

un poeta, un musicista, popolare certo, ma raffinatissimo sia

nei versi che nelle melodie.

Se le prime canzoni che registrerà conterranno stucchevoli

ritornelli di becera comicità, ben presto avviene in

lui una sorta di purificazione: Matteo Salvatore diventa il

medium del dolore secolare di un popolo, la sua opera assume

carattere di grande affresco. Non vi è riflessione, le

canzoni non “parlano di”, nemmeno, per intenderci,

attraverso l’umanissimo filtro dell’immedesimazione

deandreiana; sono proprio i personaggi che, senza presentarsi,

si esprimono per voce di Matteo, di modo che l’esperienza

della miseria faccia da sfondo a un discorso che ha le parole

della vita di tutti i giorni. Nella canzone Lu furastiero

non viene raccontata in modo esplicito la tragedia degli stagionali:

uomini che vagavano a piedi per i paesi del Gargano e del Tavoliere,

prestandosi alla massacrante raccolta dei pomodori, riposando

poche ore a terra sull’aia, guardati in cagnesco dai lavoratori

del posto, i cui salari da fame venivano ulteriormente ribassati

per l’enorme offerta di braccia; nella canzone tutto ciò

è un non detto. Nient’altro che l’impressionistica

descrizione di un notturno in cui il forestiero, stremato, dorme:

Lu furastiero dorme

stanotte sull’aia

Dorme sull’aia alla frescura

E pe cuperta la raccanella

E pe cuscino la sacchettola

La dolcezza struggente della melodia, la nettezza diamantina

dei versi fa di questo, come di quasi tutti i canti di Matteo

Salvatore, una specie di Lied dialettale, un concentrato

inestimabile di concisione e follia.

Le parole di queste canzoni non potevano, come abbiamo detto,

essere scritte perchè Matteo non sapeva scrivere (se

non con estrema difficoltà e già in età

avanzata), dunque son canzoni che nascono senza mediazione letteraria,

dal e per il canto. Questo, si sa, è

un tratto della musica popolare o più in generale della

cultura orale, ma la caratteristica specifica di Matteo sta

nella misura, nel raccoglimento, nel controllo; l’arte

tutta di Matteo Salvatore poggia su un carattere di forte astrazione,

cosa tanto più rara nella tradizione meridionale o mediterranea.

Le sue canzoni, da questo punto di vista, potrebbero essere

accostate a certi canti del De André degli ultimi dischi

(quello di da me riva, o di ho visto nina volare)

e, un po’ più logicamente, le sue melodie accostate

a certe melodie belliniane o para-belliniane (certamente Matteo

conosceva Fenesta ca lucive).

Un grande lirico

Matteo Salvatore possedeva e usava una vocalità particolarissima,

in grado di passaggi vorticosi dai toni gravi al falsetto attraverso

reminiscenze, si direbbe, arabe. Ne Lu pecurere (Lu

pecurere pe li murge vaje / a pasculà le pecore)

la voce si avvita in un melisma che fa pensare alla leggendaria

nota blu. È sinceramente impressionante e distante anni

luce dal vigore un po’ greve dei pur grandissimi cantori

popolari del sud (Rosa Balistreri, Cicciu Busacca). Per dirlo

in una parola Matteo Salvatore non è un cantastorie,

egli è un grande lirico.

Ecco, non vorrei fosse un’ennesima forzatura, ma a me

piace pensare Matteo Salvatore come un bluesman leggendario,

un Blind Lemmon Jefferson pugliese. Anche biograficamente: la

maggior parte dei bluesman erano personaggi violenti e incontrollabili;

la carriera di Matteo fu precocemente spezzata dagli anni passati

in carcere in seguito all’assassinio della sua compagna

Adriana Doriani nel 1973.

Il silenzio che negli ultimi anni si fa intorno a questa vicenda

è rivelatore di un atteggiamento moralistico e falsificante

tipico dell’Italia, dove si tiene il parente strambo chiuso

in cantina, anche se il parente è Van Gogh (o Ligabue),

dove c’è sempre stata una particolare difficoltà

nel confronto fra arte popolare e intellighenzia, dove si può

accettare un cantore popolare come una curiosità antropologica,

sociologica, dove si considera sempre la sua opera una sorta

di materia grezza a cui attingere, ma dove si fa fatica ad ammettere

che l’arte conosce strade che a volte passano lontanissime

non solo dalle accademie, ma anche semplicemente dalle scuole

elementari o dalle nostre vite “rispettabili”.

L’America in questo senso è stato un porto più

franco in cui nessuno si stupisce del rapporto strettissimo

fra le figure leggendarie del Blues (Leadbelly, Robert Johnson)

e i cantautori moderni (Dylan, Springsteen).

Il 27 agosto di questo 2005 Matteo Salvatore è morto.

Per quanto acciaccato ha voluto cantare fino all’ultimo:

il 29 luglio scorso, a Loano, Enrico Deregibus e John Vignola

gli avevano conferito un premio nell’ambito del festival

della musica popolare, quella è stata la sua ultima esibizione.

Prima di questa il Club Tenco, Otello Profazio, Eugenio Bennato,

Daniele Sepe, Teresa De Sio, Vinicio Capossela e qualche altro

avevano fatto il possibile per alleviare a questo maestro la

durezza di una vecchiaia povera.

È però mancata un’attenzione delle istituzioni

culturali (l’unico documentario sulla sua vita è

di produzione francese), mancano pubblicazioni serie su di lui,

a parte un recente racconto/autobiografia della benemerita Stampa

Alternativa, curata dall’ancor più benemerito Angelo

Cavallo (che lo ha accudito come un fratello fino all’ultimo

respiro); manca tuttora (vergogna!) una ristampa in CD della

gran parte dei suoi dischi.

Noi restiamo con il rimpianto di non aver parlato abbastanza

e correttamente di questo meraviglioso artista.

Io resto con il piccolo personale rimpianto di non aver fatto

prima l’articolo su di lui, e sì che me l’ero

ripromesso (e in parte l’avevo già scritto) dall’alba

di questa rubrica. Invece, come nella peggiore tradizione, che

vuole veder celebrati i grandi artisti in occasione o a partire

dalla loro scomparsa, eccomi a versare le lacrime tipografiche

del coccodrillo medio.

Ma aldilà di ogni considerazione di carattere sociale,

morale o personale, l’occasione è buona per cominciare

a fare un po’ di chiarezza sul suo lascito. Matteo è

stato un grandissimo poeta, portatore e rielaboratore di una

cultura altra, che, nonostante i tentativi di sotterramento

della nostra società globalizzata, giunge ancora a scuoterci

dalla notte di Orfeo.

Alessio Lega

Alessio Lega

alessio.lega@fastwebnet.it

|