|  Oggi

che il qualunquismo è un’arte Oggi

che il qualunquismo è un’arte

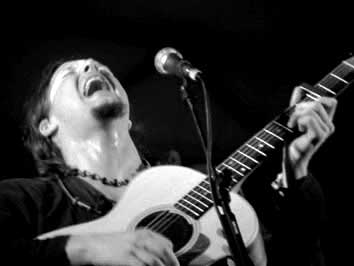

Luca Bassanese è un cantautore vicentino, giovane

sui trent’anni. Ha una voce simpatica che si ascolta

volentieri, ma non è questo il punto. Di bello c’è

che sa scrivere testi molto diretti e semplici senza scivolare

sulla superficialità, anzi ci incastra dentro qua e

là tracce di poesia intima, quasi confessasse attraverso

le canzoni i suoi piccoli desideri e i suoi grandi sogni.

A leggerle senza l’accompagnamento della musica, le

sue parole restano ritte in piedi -a volte con un sasso in

mano altre con addosso il rumore rosso della sete di cambiamento-

a rivendicare una giustizia più giusta, spazi liberi

ed aria pulita.

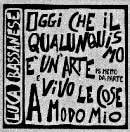

“Oggi che il qualunquismo è un’arte...”,

questo il titolo del suo lavoro, è un assaggio breve

delle sue capacità: solo due canzoni, però ben

rifinite nell’arrangiamento e nella registrazione.

“Confini” è una bella ballata pacifista

e internazionalista come da troppo tempo non se ne scrivono

più (cantata in due versioni distinte, italiana e spagnola),

a cui contribuisce la sezione fiati degli Ska-J, il che sta

a dire che è impossibile ascoltarla restandosene fermi

come pietre, e che è valsa a Luca il premio Recanati

per la migliore musica.

“Il 20 luglio 2001” racconta in modo visionario

i sanguinosi fatti di Genova, un po’ sulla scia della

traduzione della “Desolation row” di Dylan a suo

tempo addomesticata da De André ai fattacci di casa

nostra. Complice la tromba assassina di King Naat Veliov (quello

de “Il tempo dei gitani” di Emir Kusturica) e

l’intera Kocani Orkestar, si consuma in sei minuti a

passo di 3/4 una tragedia personale, in cui Luca mette in

rima la frustrazione di non poter reagire alla violenza: “Mi

sento inutile, come se non fosse qui quest’aria che

respiro”. Volendo esagerare, ci si potrebbe soffermare

su qualche intrusione leopardiana tra le pieghe del testo.

Luca Bassanese

Qualcuno ha scritto, senza barare, che Luca è una

specie di Manu Chao che incontra De André tra i campanili

e i capannoni del nordest: può sembrare un accostamento

sacrilego, ma mi sento onestamente di sottoscriverlo, con

un pizzico di entusiasmo (e Faber si sarebbe certamente messo

a sorridere, accogliendo a braccia aperte Luca in camerino

dopo un suo concerto). Queste canzoni sono una dimostrazione

luminosa che si può ancora scrivere musica da offrire

generosamente in giro senza farcirla di banalità per

renderla appetibile. Gran bel lavoro, e chissà che

ci sia presto un intero album di questo livello. Complimenti,

davvero. E grazie.

contatti:

www.lucabassanese.it. contatti:

www.lucabassanese.it.

PS: alcune copie del cd di Luca sono disponibili, in offerta

libera, tramite la lista di Musica

per A/Rivista Anarchica.

“Le

stanze dei giochi” “Le

stanze dei giochi”

I monzesi Daniele Manini e Roberto Barbini sono dentro a

progetti musicali dai primi anni Ottanta, coinvolti nelle

attività di Faded Image e Underground Life (molti quasi-cinquantenni

di oggi, tra cui il sottoscritto, sono i punx e i new-wavers

di allora). Li ritroviamo nel passato recente nel Circo Fantasma

e a gironzolare nell’Apecar dei Mercanti di Liquore.

Roberto

Barbini e Daniele Manini Roberto

Barbini e Daniele Manini

I nomi dunque non suonano nuovi. Quello che suona nuovo

(…e pure assai strano) è questo loro disco fatto

marcandolo con i cognomi appiccicati insieme e intitolato

“Le stanze dei giochi”, perché contiene

canzoni che esigono un ascolto attento. Del genere: se vi

interessa musica del tipo qualcosa-non-importa-cosa da mettere

sotto i denti mentre fate dell’altro, lasciate stare,

girate alla larga. Se invece vi va di tuffarvi in un viaggio

sonoro piuttosto impegnativo e nodoso, allora prendetevi un’ora

libera e mettetevi seduti tranquilli, e dategli tutta l’attenzione

e la pazienza che potete perché altrimenti questo disco

non funziona. E non funzionano soprattutto i testi, elaboratissimi

e contorti: ogni parola pesa, ha un significato, un suggerimento

preciso.

Il disco, musicalmente parlando, è popolato da presenze

inquietanti e numerosi fantasmi ispiratori, tanto da sembrare

un viaggio privato italiano di Tom Waits e David Thomas finiti

a cucinarsi una pasta e bere vino e grappa di contrabbando

a casa di Vinicio Capossela. Ma qui non c’entrano né

Tom né David né Vinicio, perché si va

ben oltre. Forza ora. Liberate la mente, e pigiate play.

- Si parte con “Ecosentimento”, storia spigolosa

di Mario e Maria che fanno l’amore presso la discarica

abusiva o lo svincolo della tangenziale o dove capita, portando

a loro modo un po’ di verde disperato tra l’immondizia

e l’asfalto, giocata su ammiccamenti e sinuosità,

la fisarmonica soffocante e la chitarra desertica annodate

strette.

Da qui alla fine è un percorso sghembo lungo un’ora

fatto di disagio metropolitano e stati mentali/sonici allucinati,

il suono ultracurato e gli arrangiamenti ricchissimi di incastri,

sorprese e particolari.

- “Donna ideale” racconta di un amore andato

a male che manda luce di lampadina economica, tratteggiato

da un basso elettrico distorto e cattivo come un cane trattenuto

a fatica al guinzaglio dell’arrangiamento.

- “Riti domestici” è una foto senza futuro,

ritagli di spazzatura televisiva ricomposti in forma di tango

strappabudella a raccontare della vita obbligatoriamente felice

della famiglia nucleare condannata all’ergastolo tra

le quattro mura di casa.

- “I vicini” è la mostra delle atrocità

delle ossessioni condominiali, porte chiuse a chiave per paura

del mondo di fuori, segreti sepolti sotto la carta da parati

e il foglio di nylon appoggiato a conservare il divano buono,

parole sussurrate perché non scavalchino le pareti

sottili.

- “Fido destriero” è l’inno alle

quattro quote spinte a benzina e suona del suono della polvere

petrolifera del deserto texano a metà tra Howe Gelb

e i Cardigans…

E il viaggio allucinato dei due continua tra mazurche sporche

di periferia e cori femminili così improbabili da suonare

malati, piccole melodie da osteria e macchine cromate parlanti,

rate da pagare e rassegnazione infinita. Una specie di circo

sinistro dove pian piano noi che ascoltiamo scopriamo di assomigliare

inesorabilmente agli animali/mostri in gabbia, scimmie, tigri,

topi, cani.

Daniele Manini me lo immagino come il padrone del circo o

meglio come il truce capo dei domatori, altissimo irraggiungibile

e sguardo di fuoco, divisa nera e bottoni e alamari d’oro

su cui si riflette tagliente la luce dei riflettori. Cappello

a cilindro e baffi impomatati, avvicina un megafono alla bocca

e fa prendere alla sua voce colori di perversione e disgusto,

trasformandola in un gelato amaro variegato di cattiveria

e sguaiatezza.

La fisarmonica di Roberto Barbini è assieme ricamo

cangiante e rumore di fondo dell’intero disco: si arrampica

sulle pareti di ogni canzone come un ragno in fuga, trasformandosi

ora in voce familiare altre in brivido di spettro.

È un disco che ha un coltello in mano, e che continua

a colpire proprio dove fa più male, perché ci

ha sorpreso nudi all’angolo del letto con tutte le nostre

bugie e scuse sparse per terra, inservibili. Un disco da cui

difficilmente si esce rappacificati, e che continua a far

compagnia di notte -a pezzi- nella colonna sonora vischiosa

che hanno i sogni che non si raccontano al mattino.

contatti: www.putiferio.it.

PS: alcune copie del cd di Manini & Barbieri sono disponibili,

in offerta libera, tramite la lista di Musica

per A/Rivista Anarchica.

John

Loder John

Loder

Due parole – infine – per ricordare John Loder

(1946-2005), che se n’è andato lo scorso agosto

dopo una lunga e terribile malattia.

L’ho incontrato a Londra all’alba degli anni Ottanta,

proprio una delle primissime volte in cui sono andato a trovare

i Crass alla loro casa comune (erano stati proprio lui e Scott

Piering di Rough Trade a telefonare a Dial House annunciando

la mia visita): Penny Rimbaud e compagni avevano messo in

piedi la loro attività appoggiandosi al suo piccolo

studio di registrazione e dato vita alla loro etichetta discografica

con il suo contributo determinante, così che John era

considerato a tutti gli effetti come uno del gruppo.

L’intera attività della Crass Records è

passata attraverso i Southern Studios di John Loder, che offriva

impeccabile assistenza tecnica e creativa e consigli utili

oltre che registrazioni di elevata qualità ad un prezzo

accessibile.

“La musica era pessima e i soldi erano pochi, ma ci

si divertiva” – così lo ricorda Penny dalle

pagine del Guardian. Nel giro di un paio d’anni, il

piccolo studio casalingo col registratore a quattro tracce

dove venne registrato il debutto dei Crass si trasformò

in una sala attrezzatissima sempre fervida di lavoro che attirò,

oltre che musicisti in numero sempre maggiore, anche il Signor

Padrone, dal quale John seppe tenersi sempre a distanza di

sicurezza propugnando un’assoluta e incompromissoria

indipendenza.

Grazie a John abbiamo potuto ascoltare buona parte del canto

anarchico dell’Inghilterra thatcheriana, da Crass a

Conflict a Flux a Poison Girls, nonché l’espressione

artistica di Bjork, Chumbawamba, Fugazi, Jesus and Mary Chain

e cento altri musicisti occupati a colorare d’arcobaleno

un mondo che il Signor Padrone vorrebbe invece grigio e silenzioso,

oppure frastornato dal rumore delle bombe.

Marco Pandin

Marco Pandin

stella_nera@tin.it

|