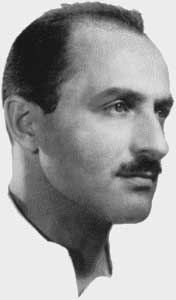

| Marc

Blitzstein

il maccartismo e l’Opera (incompiuta)

Sacco and Vanzetti.

Lo spunto per ricordare Marc Blitzstein (1905-1964) nel centenario

della nascita ce lo offre il pregevole saggio (1)

di Maria Cristina Fava, stampato l’anno scorso, che analizza

il caso del Musical incompiuto Sacco e Vanzetti, del compositore

statunitense definito da Eric Gordon (2)

«la coscienza sociale della musica americana» il

quale «manifestò in molti dei suoi lavori una marcata

sensibilità verso i problemi sociali e le ideologie collegate

al proletariato».

Blitzstein, solo per aver iniziato a raccogliere materiale e

scrivere un’Opera avente come tema il caso Sacco e Vanzetti

si è visto chiudere tutte le strade professionali e contro

di lui è scattato quel meccanismo preventivo/repressivo

intimidatorio che la storia ha registrato col termine di maccartismo,

il sistema funzionale e ben oleato ancora ben presente nella

quotidiana politica contemporanea.

Sappiamo, come ricorda l’autrice, che «La musica

è indubbiamente un riconosciuto e prezioso mezzo per

raggiungere le masse e il XX secolo è stato testimone

di alcuni formidabili esempi di questa capacità di coinvolgimento»

tant’è, aggiungiamo noi, che i regimi totalitari

di questo secolo (dittature o democrazie poco importa) hanno

esortato, condizionato – e interferito su – non

pochi musicisti e musicologi per piegarli alla (loro) fondamentale

esigenza di orientare il consenso e indottrinare le masse. Un

atteggiamento, odioso quanto strutturale, comune alle dittature

di ogni colore, che non esclude i cosiddetti “liberi”

regimi democratici, Stati Uniti in testa (e i suoi “fanti

di picche” a seguire), campioni di più raffinate

dittature postmoderne: censura e persecuzione (aperta o celata)

sono una delle armi più micidiali dell’ideologia

del dominio, pronta a reprimere chiunque si attivi al di fuori

delle linee stabilite dai parassiti della società. Una

delle sue ultime formulazioni, oggi, è riassunta nello

slogan «tolleranza zero», che avvicina paurosamente

le due (moderne) forme essenziali di dominio dell’uomo

sull’uomo (nazi-fascismo e democraticismo) facendole quasi

coincidere nella nuova formula di dominio postmoderno che è

il liberismo. Siamo convinti, intanto che rievochiamo la figura

di Blitzstein, che moltissimi altri musicisti e artisti (ma

non solo), nei quattro mondi, stiano subendo, nell’ombra

della quotidianità istituzionale, la sua stessa sorte.

Gli studi musicali, iniziati negli States, continuati a Parigi,

quindi in Germania, portano Blitzstein a contatto con l’ambiente

del movimento artistico rivoluzionario animato da Bertolt Brecht,

Kurt Weill e Hanns Eisler, le cui teorie stimolano il giovane

musicista «a considerare il grande impatto sociale della

musica e il suo potenziale politico».

Il periodo di formazione musicale e politica si conclude tragicamente

nel 1936, con la morte per anoressia di Eva Goldbeck, «che

ebbe un’influenza determinante sulla sua teorizzazione

della musica come mezzo per raggiungere le masse». Il

distacco forzato dalla sua “amante intellettuale”,

che Blitzstein aveva conosciuto nel 1928 e sposato nel 1932

nonostante la sua conclamata omosessualità, stimola un’intensa

attività creativa e sono di quel periodo alcuni dei suoi

lavori più provocatori (3).

Poi la guerra. A Londra, con funzioni di direttore della stazione

radio americana, compone altri due pezzi (4).

Tornato negli USA, scrive altre quattro opere (5),

poi, il 22 gennaio 1964, la tragica quanto oscura fine, in Martinica,

a seguito di una selvaggia aggressione.

Con l’improvvisa morte, alcuni suoi progetti musicali

rimangono incompiuti (6) tra cui l’Opera

Sacco e Vanzetti commissionata dal Metropolitan Opera Theatre

e sovvenzionata dalla Ford Foundation, che lo stesso autore

stentava a concludere a seguito delle vessazioni cui era stato

sottoposto dalla destra americana.

Circa la mancata Opera Sacco e Vanzetti di Blitzstein, in molti

hanno indagato, ma a molti era sfuggito il fatto che quel tema,

ancora negli anni Sessanta, in America era tabù. Che

nessuno, ancor meno il governo americano, voleva ancora discutere

dei due anarchici fatti arrostire sulla sedia elettrica nel

1927, sia come duro monito per quanti osassero inneggiare al

comunismo e all’anarchia nella “già libera”

terra americana (garante perfino della felicità ma non

certo del piacere di viverla), sia per compiacere l’allora

ancora “adolescente” regime fascista, coi quali

gli USA avevano ottimi rapporti. Le grandi mobilitazioni che

si erano susseguite non solo in America, dalla sentenza all’esecuzione,

avevano, però, lasciato il segno e il caso Sacco e Vanzetti,

pur sopito nei trent’anni successivi, non era stato archiviato

dalle coscienze più fini: guai a parlarne, però.

Soprattutto nel nuovo clima da guerra fredda. Sì, certo,

in casa, al bar, nei circoli politici. Ma farne un’Opera!

E al Metropolitan! Sponsorizzata, addirittura, dalla Ford Foundation!

L’ultima indagine, in ordine di tempo [nel saggio citato]

intreccia l’esistenza dell’artista – caratterizzata

dal bisogno di essere parte espressiva della coscienza generale

della società – con la messa in campo, da parte

della destra americana, di ogni ostacolo in grado di impedire

la realizzazione di un progetto che intendeva mettere in scena,

in quegli anni, il caso Sacco e Vanzetti. Andando al sodo e

utilizzando ogni mezzo, su Blitzstein viene lanciata una capillare

crociata fondata su: denigrazione e ridimensionamento delle

qualità artistiche dell’autore, da parte dei più

noti e diffusissimi giornali conservatori, schedatura e continue

convocazioni, da parte dell’FBI, controllo delle relazioni

politiche e personali, da parte del Comitato per le attività

antiamericane, lettere minatorie a fiumi, da parte della John

Birch Society, un’associazione privata ultrareazionaria,

inclusione nella lista delle centocinquantuno personalità

“di sinistra” redatta dall’organizzazione

anticomunista Counterattack e mille altre piccole e grandi angherie.

Per tutti, il leit motiv era uno solo: Sacco e Vanzetti avevano

ucciso e per questo avevano pagato; quel Blitzstein lì,

che intendeva musicarne i fantasmi, in fondo, era solo un poveraccio,

per di più omosessuale, bohémien, comunista, ebreo

e libero pensatore, quindi antiamericano, ergo: andava distrutto,

senza tralasciare il dare una tiratina d’orecchie alla

Ford Foundation e al Metropolitan Theatre.

La cattiva coscienza americana non poteva salire su un palcoscenico,

soprattutto se si rivangava uno degli episodi più emblematici

dell’ipocrisia nazionale, che tanto scalpore aveva suscitato

sul piano interno e internazionale, mettendo sotto accusa tutto

quel sistema spacciato come il “migliore del mondo”:

il caso Sacco e Vanzetti.

In un tal contesto di caccia alle streghe, anche la misteriosa

morte di Blitzstein, su cui nessuno ha mai indagato seriamente,

rientra, a buon diritto, nella democratica crociata indetta

dalle buone coscienze americane, su cui veglia, rassicurante,

la statua della libertà.

Santo Catanuto

Santo Catanuto

Note

- Maria Cristina Fava, L’ombra del maccartismo contro

Sacco and Vanzetti di Blitzstein, in «Musica/Realtà»,

n. 74, luglio 2004, Milano, pp. 101-117.

- Eric Gordon, Mark the Music. The Life and Work of Mark

Blitzstein, New York, St. Martin Press, 1989 (Gordon

è il principale biografo di Blitzstein).

- The Cradle Will Rock (1936); I’ve Got

The Tune (1937, dramma radiofonico); No For An Answer

(1941, musical/opera). Nel 1932 aveva composto un Oratorio

per quattro cori e orchestra (The Condemned), mai eseguito.

- Freedom Morning (1943) e Airborne Symphony

(1946).

- Regina (1949, versione operistica di The Little

Foxes di Lillian Hellman); un adattamento in inglese

della Dreigroschenoper di Kurt Weill (1952); Reuben

Reuben (1955) e Juno (1959), entrambe per il

teatro musicale.

- Idiots First e Magica Barrel, composizioni

operistiche.

La mia

Tribù

Carichi di sogni e di vita

ove sperar miglior futuro

fin dal primo gioco sicuro

il mondo chiuso fra frementi dita.

Giovani incoscienti guerrieri

danzar sull’orlo precipizio

per amore di un vero inizio

quando la fine non era che ieri.

Parole cianciate verso paradisi

terreni solcati da ruvide mani

già prima dell’atteso domani

in tempi rapidi allegri precisi.

Travolti gli incerti orizzonti

insieme per tribù solidali

convinte nel combattere i mali

tra intrepidi strade e aperti ponti.

Sgominati spazi estesi

da pregiudizi radicati e tenaci

preti generali rivoluzionari mendaci

losche figure siamesi.

Ora che il vento ribelle non dura

nessun ricorda l’affannosa meta

ove ognun era facil profeta

con qual fonte placar l’arsura.

Solo a rimestar svaniti valori

rimpiango alcuni errori di gioventù

fra quotidiani immondi orrori

breve commiato alla mia Tribù.

Jules Èlysard

Jules Èlysard

La ricca povertà

dell’impresa

Tra i pregi di cui è ricco il libro di Antonia De Vita

Imprese d’amore e di denaro (Guerini

Associati, Milano 2004) risplende quello, generalmente assai

raro nella produzione saggistica, di trattare temi economici,

politici, sociali, lavorativi con lievità e profonda

accuratezza.

Effetti di un dire e scrivere “a partire da sé”

senza, perciò stesso, porsi da parte dell’autrice

in posizione individualistica rendono la lettura intrigante,

piacevole.

Il libro è ispirato dall’esperienza di chi scrive

pur non risultando un testo autobiografico. Sono le relazioni,

i contesti, le circostanze, a fare la storia: a dare senso all’agire

fattuale e simbolico. Il linguaggio, per quel tanto di imprevisto

e di rischio che sostiene l’impresa di scrittura, assurge

a contenuto e a forma della stessa. Un linguaggio da “fiaba”

dove la fiaba è riscoperta percorso formativo e creazione

sociale.

“Della prima volta in cui l’espressione creazione

sociale è comparsa in un mio discorso – si

legge nel prologo – ricordo le circostanze: era in un

corridoio, durante una pausa di un corso di formazione all’impresa

sociale che la mia associazione aveva ideato e stava realizzando

[...] ‘Cosa stiamo facendo?’ spesso mi domandavo.

Alla lettera stavamo svolgendo un corso per l’avvio di

impresa in un quartiere della città, ma il mio interrogativo

nasceva da quello che, giocando sul serio chiamo un movimento

di liberazione del significante”.

Resoconto di moventi e movenze che circolano dal presente fattivo

e riflessivo, il testo arricchisce circostanze quotidiane, apre

altri contesti e dà voce a pratiche nuove-antiche dell’intraprendere.

Impresa d’amore era quella delle civiltà cortese,

impresa anche “favolosa” quella invitante di Antonia.

Così le parole realizzano e la realtà dà

loro materia di realizzazione. In questa contiguità fluente

e distinta tra essere e parola, creazione sociale e

movimento di liberazione del significante sono cose

vere. Di viva caratura politica, alla maniera in cui Hannah

Arendt considera politico non il contenuto del dire, ma il fatto

di dirlo.

Da una soggettività decentrata e impersonale come quella

agita fra le righe di Imprese d’amore e di denaro,

circoscritta nelle trame relazionali che sa intessere, si articolano

elementi concettuali più sentiti, più vitalmente

sofferti che ideologizzati. Tra gli esempi che ne danno conto

vale l’assunzione con cui Antonia De Vita ri-scopre la

valenza d’impresa desiderante, anche nel capitalismo.

Sottratto all’analisi secolare che lo vede(va) il principio

di ogni male – politico – e la causa di ogni ingiustizia

– sociale – il surplus di valore viene liberato

dalle strettoie dell’accumulo di profitto. Ciò,

tuttavia, non significa ribaltare l’assunzione del capitalismo

con il suo elogio, del quale nel libro non c’è

traccia; consente, in vero, di volgere lo sguardo, con i sensi

e con le parole, verso l’interrogazione di quella logica

economicistica a cui “è stata drasticamente ridotta

[...] la matrice affettiva del fare-essere impresa”.

La lettura del libro suggerisce considerazioni il più

delle volte fulminee, comprensioni così nuove da spostare

la visuale sulle cose, con il dono di allargare – un poco

che è tanto – e di chiarire – in parte e

in assoluto – l’orizzonte del reale. Per esempio:

il senso dell’impresa è affermato, come sembra

comunicarlo l’autrice, fuori dall’idea di azienda.

L’impresa appassiona per quello che non è. Non

è azienda, appunto. La incorpora, ma non coincide con

essa, proprio laddove il desiderio e la presa sul reale surclassano,

senza disprezzarli o cancellarli, i progetti precostituiti e

i modelli standardizzati con pratiche in atto di politica più

elementare e più vicina alle cose; surclassano le gerarchie

con le differenze conflittuali, le strutture assodate con gli

sbilanciamenti collaborativi di un saper stare vicino agli inizi.

A disfare e rifare altro: altri mondi possibili. Come negli

stupori artistici e negli incantamenti poetici.

Monica Giorgi

Monica Giorgi

Antonia De Vita collabora con la cattedra di Pedagogia

generale e sociale nella facoltà di scienze della formazione

dell’Università di Verona, dove si occupa, prevalentemente,

di filosofia della formazione. Ha fondato, insieme ad altre,

la cooperativa Guglielma ricerca e creazione sociale.

Si è perfezionata sui temi della mistica medievale femminile

e nel 1996 ha vinto il Premio Maria Grazia Zerman, con la tesi

di laurea Autobiografia e differenza femminile nello Specchio

delle anime semplici di Margherita Porete.

Imprese d’amore e di denaro è stato discusso

in sua presenza al Circolo Anarchico Carlo Vanza di Locarno.

|