|

riflessioni

Fuori

Fuori

Premessa

L’attuale modello culturale, sociale, economico è

sostenuto dai comportamenti, nella maggior parte “volontari”,

degli individui. Esso si irrobustisce sulla base delle seppur

piccole azioni quotidiane anche quando esse siano praticate

senza la consapevolezza dei negativi effetti ambientali sociali

comportati.

Appare, quindi, imprescindibile, per chi non voglia sostenere

i processi in corso, non divenire involontario strumento di

sostegno, non solo non aderendo in linea di principio, ma anche

non praticando soluzioni “proposte” per quanto minime

ed apparentemente innocue esse siano.

In sintesi è necessario “chiamarsi fuori”.

Fuori dal mercato

Ogni individuo ha un valore all’interno del mercato globale

ed ogni individuo alla nascita è da esso valutato. Ciò,

per quanto appaia esagerato, afferisce a quelle valutazioni

di potenzialità della domanda che viene compiuta costantemente

da ogni singola azienda e che perviene ad una valutazione unica

in quanto la quasi totalità di tutte le merci e gran

parte degli scambi è promossa e gestita soltanto da duecento

soggetti.

Un bimbo occidentale ricco ha una speranza di vita di ottanta

anni; ottanta anni di acquisti, di merci comprate. Almeno sei

generazioni di computer di telefonini, di televisioni, almeno

otto autoveicoli ed una montagna di alimenti inutili (e nocivi).

Un bimbo africano (asiatico, sud americano, etc..) ha una speranza

di vita di meno di quaranta anni e nessuna possibilità

di diventare un grande consumatore; ma deve comunque mangiare

e quindi rappresenta quaranta anni di semi comprati, quaranta

anni di bisogni primari o negati o fatti pagare.

Per tutti l’imperativo è comprare e vendere, poco

o tanto, comunque sempre sopra dalle proprie disponibilità.

È questo fondamentale per il mercato; vendere di più

di quello che serve, vendere più di quello che si può

comprare; per realizzare tale politica è necessario eliminare

i beni comuni, limitare gli scambi gestiti direttamente dagli

individui, riportare qualunque necessità a merce gestita

nel e dal mercato.

Fuori dal progresso

L’attuale interpretazione del progresso è fondata

sulle merci. Al progresso si perviene, o il progresso si pratica,

se si aderisce al modello unico come ad una fede cedendo alle

lusinghe della finta tecnologia, della borsa che sostiene i

profitti, delle banche, del consumo come passatempo, dell’industrializzazione.

Tutti i caratteri che sostengono i profitti ed il continuo ed

indispensabile incremento del mercato.

Crescita non è sinonimo di progresso; progresso non è

sinonimo di benessere. Anzi, oggi crescita e progresso appaiono

due condizioni portatrici di inutili fatiche e sofferenze.

Fuori dalla velocità

Le scelte condivise hanno tempi di definizione lenti: si deve

spiegare, modificare, convincere e farsi convincere, verificare

la necessità, l’opportunità, i rischi di

danneggiare la comunità e l’ambiente.

Nella società condivisa la velocità delle decisioni

e delle trasformazioni non è un carattere qualificante.

Nella società delle merci la velocità è

indispensabile; essa permette di aumentare i consumi, la produzione

e la commercializzazione delle merci. Ma è anche dato

saliente di un processo decisionale attuato da individui indipendentemente

dai desideri e dalle aspirazioni della comunità.

Fuori dalla rete

L’unificazione dei sistemi di comunicazione e la possibilità

di trattare in tempo reale una enorme quantità di dati

ha aumentato il livello di potenziale controllo di pochi su

molti.

Gran parte delle merci “tecnologicamente innovative”

tende ad aumentare la dipendenza dal supporto informatico ed

a ricomporre l’insieme delle funzioni degli strumenti

utilizzati all’interno di un sistema caratterizzato da

un linguaggio unico.

Dal legame sempre maggiore tra televisione, computer, telefonia,

gestioni immagini, musica, agli allarmi, alla gestione del personale

e degli spostamenti degli autoveicoli si continuano ad omogeneizzare

i sistemi di trattamento dei dati e quindi a facilitare la gestione

delle informazioni.

Tutto ciò avviene per adesione volontaria, tipica dell’affannosa

corsa dei consumatori verso le merci nuove e verso l’immagine

dell’”immateriale” contemporaneità

che le sostiene.

Ma tutto ciò è mosso da un interesse preciso nei

confronti dell’unica funzione non palesata dalla pubblicità,

la funzione che ha originato le merci: controllare.

Un interesse centralizzato che non dovrebbe essere molto lontano

da quell’ambiente militare statunitense dal quale sono

partite tutte le ideazioni e le sperimentazioni di queste strumentazioni

prima di farle divenire merci.

Fuori dalla pubblicità

Nessun artigiano potrà mai fare la pubblicità

alla sua produzione in modo concorrenziale alle grandi imprese

industriali.

La pubblicità, come attualmente interpretata, è

il più sensazionale strumento per accentrare le produzioni

ed i profitti, promuovere la chiusura delle attività

artigianali, ridurre l’autonomia economica delle comunità,

imporre soluzioni tecniche ed economiche.

Fuori dalle informazioni

La società globale è caratterizzata da una quantità

enorme di relazioni, di informazioni, di comunicazioni.

Ogni persona è oggetto di una quantità insostenibile

di stimoli: una ridondanza di informazioni subissate da una

marea di dati inutili, di comunicazioni commerciali e, al tempo

stesso, ogni persona produce informazioni, a partire dalla rituale

domanda “dove sei come stai cosa fai” ripetuta nel

cellulare ogni giorno, per ogni anno, ad ogni ora.

Stimoli continui, puntuali, piccoli o grandi che riducono la

capacità di elaborare, di riflettere, di stare con se

stessi.

Fuori dal riconoscimento globale

In una comunità di dimensioni limitate gli individui

si conoscono tra loro, sono noti gli uni agli altri, e si riconoscono

per quello che sono e che fanno.

Nella società globale il riconoscimento tra gli individui

non è diretto, ma avviene attraverso i media che in questo

svolgono un ruolo attivo di interpretazione delle attività

e degli individui.

Anche in questo caso si tratta di un accentramento delle scelte,

di una mediazione che sottrae alla comunità la possibilità

di scegliere e di riconoscere coloro che per essa ed in essa

sono e fanno.

Fuori dall’anglo americano

L’angloamericano “imprenditoriale” è

il linguaggio usato nel modello globale, ma è anche la

struttura logica a cui afferiscono le regole di comunicazione,

le procedure, i processi logici, che trovano fondamento nella

società globale di cui è linguaggio.

L’adozione (imposizione) della lingua unica, motivata

dalla necessità di ridurre il tempo degli scambi, per

ampliare il mercato, richiede all’intera popolazione planetaria

uno sforzo di adeguamento e la pone in una situazione di disuguaglianza

rispetto a coloro, scarsi trecento milioni, che la praticano

come lingua madre.

Capire ed interessarsi alle diversità, anche linguistiche,

richiede il medesimo sforzo da parte degli interlocutori; l’adeguamento

ad una lingua unica riconosce al contrario una universalità

che favorisce alcuni e penalizza altri.

E ciò è ancor più grave quando le scelte

linguistiche sono favorite, se non imposte, da governi, organizzazioni,

comunità ed individui troppo deferenti nei confronti

di una cultura che è modello né condiviso, né

condivisibile.

Fuori dal futuro

Il futuro è il luogo dove maggiormente ha vinto il modello

praticato.

Non vi è in questo momento alcun progetto sul futuro

che non debba fare i conti con il modello attualmente imperante.

Si potrebbe sostenere che il futuro è il luogo dove trova

migliore e completa attuazione il modello contemporaneo.

Forse perché la sua immagine è prodotta e veicolata

dal mercato, il futuro viene presentato pieno di merci e di

soluzioni tecnologiche, quasi a conferma che la più grande

vittoria del modello è aver conquistato le aspirazioni

degli individui e di averne fatto mercato.

Conclusioni

Il modello praticato non è stato discusso, criticato,

adeguato alle esigenze di ciascuno, ma è stato imposto

dall’incredibile alleanza tra i grandi interessi imprenditoriali

e una minima parte della popolazione dei paesi più ricchi

e potenti dell’occidente.

È un modello economico, militare e culturale imposto

da cui è opportuno, anche nel quotidiano, prendere le

distanze.

testimonianze

Monumenti e ambiente

Monumenti e ambiente

Rapa Nui è il nome polinesiano di quella che gli occidentali

chiamarono l’Isola di Pasqua. Situata a oltre duemila

miglia dalle coste del Cile, lontana dalla Polinesia, è

stata una delle aree maggiormente studiate da parte di archeologi

per la presenza delle grandi sculture e dai naturalisti per

essere un sistema naturalisticamente molto chiuso.

Nel 1722 i primi esploratori europei così la descrivevano:

“Inizialmente, da una distanza maggiore, la detta Isola

di Pasqua ci era apparsa sabbiosa; il motivo è che avevamo

preso per sabbia l’erba secca, il fieno e la vegetazione

riarsa e bruciata, perché il suo aspetto desolato non

poteva dare altra impressione che di straordinaria povertà

e sterilità”. Sull’isola non vi era un albero

e nessun arbusto superava i tre metri di altezza.

Come illustra, F.J. Broswinner nel suo libro “Ecocidio.

Come e perché l’uomo sta distruggendo la natura”

edito nel 2003 da Carrocci, i botanici moderni hanno identificato

solo 47 specie di piante indigene, quasi tutti graminacee, falaschi

e felci e tra gli animali indigeni non ve n’è uno

che sia più grande di un insetto.

Eppure non è stato sempre così. Gli scavi effettuati

dimostrano che l’isola era ricoperta completamente da

una foresta subtropicale in cui crescevano alberi alti, arbusti,

cespugli, erbe odorose e che essi erano utilizzati per alimentarsi

e per costruire strumenti ed in essa vi era un elevatissimo

numero di specie animali, tra cui uccelli marini, la cui presenza

era tale da poter essere considerato il luogo di riproduzione

più ricco della Polinesia.

Quando sbarcarono i primi Polinesiani circa 1600 fa, quindi,

Rapa Nui era un sistema equilibrato ed ecologicamente molto

ricco; gli abitanti facilmente trovavano quanto gli necessitava

per vivere, e la produzione era direttamente collegata alle

necessità.

La ricostruzione degli eventi, sulla quale concorda la quasi

totalità delle interpretazioni, è che con il tempo

la popolazione aumentò, si iniziarono ad accumulare i

prodotti, a stratificare gerarchicamente la società ed

a dividersi in interessi conflittuali; si dette avvio alla costruzione

delle note statue per propiziare i raccolti e quando, nel XVI

secolo, la popolazione arrivò a 20.000 unità iniziò

una spirale di violenza, guerre, spoliazioni delle risorse non

più sufficienti che portarono al collasso ecologico e

sociale l’isola. Questo deserto trovarono gli olandesi

nel 1722 e, dopo centinaia di anni di schiavitù nelle

miniere cilene, la popolazione era ridotta a 111 individui.

Qui si ferma la cronaca e qui le riflessioni del citato libro.

A noi appare evidente come in quest’isola vi sia una connessione

stretta tra distruzione delle risorse e costruzione dei monumenti.

È questo uno dei pochi casi in cui, in un sistema di

dimensioni ridotte ed a risorse limitate, la popolazione non

abbia trovato forme di limitazione delle nascite e di equilibrio,

seppure artificiale (sfruttamento agricolo), con l’ambiente,

e proprio questo è anche l’unico caso della Polinesia

in cui vi siano dei monumenti che per struttura abbiano necessitato

dell’utilizzazione di una quantità di persone elevata.

Il desiderio di permanenza, la dimensione, il rapporto con il

sito del monumento sono rappresentazione di una società

autoritaria, dogmatica ed autoreferenziata e per questo molto

lontana dalla considerazione degli elementi naturali e dalla

ricerca di un equilibrio.

Il deserto e i monumenti sono due rappresentazioni dello stesso

modello sociale.

osservazioni

sulla contemporaneità

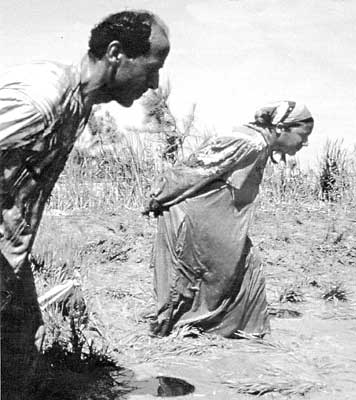

Coltivatori

di riso nel delta del Nilo

Inganni

Inganni

Nell’immagine dei coltivatori di riso nel delta del Nilo.

Bisogna stare attenti a non farsi ingannare da ciò che

si vede. La non meccanizzazione degli strumenti e il lavoro

manuale non è di per sé un indicatore di malessere;

anzi spesso può nascondere una autonomia culturale e

sociale potenzialmente alternativa al modello globale.

La proprietà dei terreni, l’autonomia produttiva,

la gestione della vendita, la equa distribuzione delle risorse

e degli strumenti sono fattori che non appaiono dalle immagini

ma che, se esistenti, qualificano la vita degli individui e

della comunità.

Da

anni nelle maggiori città cinesi è in corso una

azione di abbattimento degli edifici tradizionali e di ricostruzione

con maggiore densità

Distruggere

per costruire

Distruggere

per costruire

Da anni una delle aree del pianeta a maggiore sviluppo economico

è la Cina. Da anni nelle maggiori città cinesi

è in corso una azione di abbattimento degli edifici tradizionali

e di ricostruzione con maggiore densità.

L’azione è violenta, rapida, inevitabile. Espropri

delle piccole abitazioni a uno due piani, diffusamente povere,

e sostituzione con grattacieli. È evidente che gli interessi

immobiliari sono enormi: gli appartamenti nelle aree centrali,

in un economia di mercato, hanno valori elevati e fanno recuperare

facilmente consistenti profitti.

A quanto sta avvenendo in Cina gli uomini di cultura occidentale

non sono estranei; essi partecipano direttamente con progetti

di edifici e indirettamente osservando questo sostituzione senza

esprimere giudizi critici, essi sono in realtà il modello

di riferimento.

La gravità di quanto accade non è solo nello spazio

dato alla speculazione ma nei caratteri culturali e sociali

propri della sostituzione.

Si distrugge un modo di esistere gestito, entro i limiti normativi

di uno stato fortemente autoritario, direttamente dalla popolazione

e si costruisce alienando alla comunità la gestione dei

luoghi e destrutturandone le consolidate relazioni esistenti.

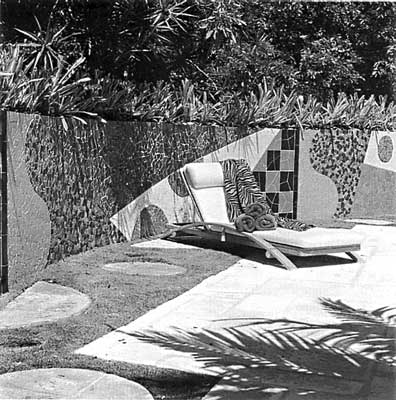

La

tendenza è definire spazi perimetrati, al cui interno

viga la proprietà privata

I

giardini privati

I

giardini privati

La gestione dello spazio esteso è una questione collettiva:

un paesaggio, un prato, un bosco sono la risultante dell’attività

di numerose persone, di interessi, di relazioni.

Nella contemporaneità lo spazio è determinato

dalla sommatoria di parti private tra esse disorganiche, incongrue,

non relazionate.

La tendenza è definire spazi perimetrati, al cui interno

viga la proprietà privata. Come i giardini rinascimentali

indicavano la propria differenza mostrando una natura “domata”

così oggi all’interno di confini si definiscono

spazialità astratte in cui la natura è materiale

di composizione di una realtà che si vuole sottrarre

alle relazioni ambientali e sociali per conformarsi esclusivamente

alla creatività dell’individuo.

Alla proprietà privata corrisponde una cultura privata,

privata anche del senso di appartenenza ad una comunità

e ad un ecosistema.

La

memoria del futuro

La

memoria del futuro

Chi transitasse dalle parti dello Stretto di Messina non potrebbe

fare a meno di notare i due piloni addetti al sostegno dei cavi

elettrici che dal continente portavano energia sull’isola.

Portavano perché a ben guardare i cavi non ci sono. Sono

infatti anni che i cavi passano in una condotta sottomarina,

ma i piloni sono rimasti.

Come è mai che degli oggetti che sono alti più

di centocinquanta metri, che sono localizzati con tanta ostentazione

da alterare negativamente la percezione di un paesaggio unico,

nonostante non svolgano più alcuna funzione non sono

stati smontati?

Conservati a memoria di una trasformazione che ha profondamente

alterato la qualità dell’area nonostante, come

dimostrato dai cavi sottomarini, la stessa funzione poteva essere

attuata in maniera più appropriata? o a ricordare gli

effetti che produrrebbe il futuro ponte sullo stretto, a dimostrare

con la loro presenza che il paesaggio è già cambiato,

che una parte dell’impatto è già avvenuto

e quindi a fare abituare alla presenza dei tralicci?

Sembra impossibile ma una cattiva interpretazione del valore

testimoniale dell’opera umana ha supportato il loro mantenimento,

e mentre gran parte dei castelli, dei centri storici, delle

masserie, dei frantoi, delle tonnare, calabresi e siciliane

versa in un totale abbandono le regioni hanno finanziato per

diversi miliardi di lire l’illuminazione notturna dei

due piloni.

Ma c’è anche di più. Nel 2000 sono stati

pubblicati gli esiti del Concorso bandito dal Comune di Messina

“Concorso europeo di idee per la riqualificazione ambientale

e funzionale dell’area di “Capo Peloro”“

(area su cui insiste uno dei due tralicci); al di là

del titolo “ambientale” tutti i progetti vincitori

mantenevano il traliccio, anzi lo ponevano al centro della riqualificazione.

Ed in questo si palesa come il progetto spesso divenga lo strumento

per concretizzare un futuro basato sui limiti e gli interessi

del presente.

Adriano Paolella

Adriano Paolella

antiglo@mclink.it

La prima puntata di questa rubrica, dedicata

a “Energia e comunità”,

è stata pubblicata sul n. 295 di “A” (dicembre

2003-04). La seconda, dedicata a “Governi,

comunità, mutamenti climatici”, è stata

pubblicata nel n. 296 (febbraio 2004). La terza, “Deindustrializzarsi”,

è stata pubblicata nel n. 298 (aprile 2004).

|