Camminando, camminando

(Gelém Gelém)

abbiamo percorso cammini

sulla lunga strada

abbiamo incontrato Rom felici

Oh! Zingari

da dove venite

con i figli affamati?

Oh, Rom

Oh, figli.

Tutta la mia grande famiglia

la legione nera lha sterminata

Tutti hanno massacrato, uomini

e donne, fra loro anche

bambini inocenti.

(Inno transnazionale dei Rom)

|

Se riguardo lolocausto degli Ebrei ad opera dei nazisti durante

il periodo della seconda guerra mondiale si è ormai ampliamente

a conoscenza grazie a ricerche, studi e soprattutto testimonianze

dirette e indirette di sopravvissuti al massacro, la stessa

sorte toccata ai Rom e ai Sinti penso non si possa definire

nel senso di olocausto dimenticato - ci si può infatti dimenticare

di qualcosa di cui si é a conoscenza - ma semplicemente di olocausto

sconosciuto.

Sconosciuto, non perché non si sapesse, non perché gli storici,

quelli che scrivono i libri, non fossero a conoscenza ma molto

più semplicemente perché gli Zingari non fanno Storia, non contavano

niente allora come non contano niente oggi quando si parla di

loro solo per qualche fatto di cronaca nera (il furto di un

motorino) criminalizzandoli a livello generale, o ipocritamente

compiangendoli quando muoiono dei bambini nellincendio della

roulotte o della baracca dove vivono miseramente.

Da qualche tempo qualcosa è cambiato e alcuni studi e ricerche

hanno portato alle luce lolocausto zingaro e una cifra che

per difetto è stata stabilita in mezzo milione di morti nei

campi di sterminio nazisti e nei luoghi dove venivano rastrellati.

Uno dei primi lavori in questo senso Il destino degli Zingari

di Kenrik D. e Puxon G. è uscito in Italia per la Rizzoli

nel 1975 e mai più ristampato.

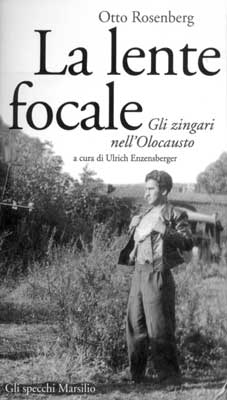

Poche le testimonianze dirette, una di queste ci viene offerta

dal sinto tedesco Otto Rosenberg nel libro, a cura di Ulrich

Enzenberg, dal titolo La lente focale, Gli zingari nellolocausto,

uscito da poco in Italia per la Marsilio Editori.

Otto Rosenberg ha oggi 73 anni e vive a Berlino, è membro del

consiglio direttivo della Comunità di sinti e rom della Germania

ed è presidente dellAssociazione sinti e rom tedeschi del Berlino-Brandeburgo.

Otto ha mantenuto il silenzio per oltre cinquantanni, poi ha

voluto che qualcuno trascrivesse la sua storia e ne è nato questo

libro dove ripecorre lonore da lui vissuto quando da bambino

é stato portato con la sua famiglia nel campo di concentramento

di Marzahn assieme ad altre migliaia di Zingari. Finirà, anni

dopo, nello Zigeuner-Lager di Auschwitz-Birkenau, poi a Buchenwald

e infinite a Bergen-Belsen dove sarà liberato. Unico sopravvissuto

di tutta la sua famiglia.

Si legge nella prima nota che correda il libro: Rosenberg

o von Rosenberg figura tra i nomi più antichi delle famiglie

Sinti, la cui presenza in Germania è attestata a partire dal

XV secolo. E Otto si sentiva tedesco a tutti gli effetti. Ma

evidentemente non bastava per essere considerati tedeschi ma

solo zingari la cui piaga doveva essere cancellata dalla faccia

dellEuropa.

Per Otto e tutti gli zingari sopravvissuti allolocausto dei

campi nazisti non ci sono stati risarcimenti di sorta né per

loro né per i famigliari uccisi. Dei risarcimenti non dati ai

Rom e Sinti scampati ai Lager si sta parlando solo oggi a distanza

di 55 anni quando ormai i superstiti sono rimasti ben pochi.

Franco Pasello

Franco Pasello

Gli scienziati

dell'immigrazione

Indispensabile, ai fini dello sfruttamento di

coloro che migrano alla ricerca di condizioni migliori rispetto

a quelle dei Paesi da cui essi partono, è la loro classificazione

come pericolosi nemici dei valori altrui. Georg Simmel, che

da studioso ebreo cui nella Germania guglielmina era preclusa

la carriera accademica qualcosa del razzismo ne sapeva, scrisse

che, mentre luguaglianza rassicura le differenze sono di

stimolo (Georg Simmel, Sociologia, Torino, 1998, edizione

originale del 1908). Uno stimolo, tuttavia, non determina quasi

mai univocamente una risposta, e per qualcuno serve solo a scatenare

la voglia di trasmettere quella che Canetti definiva la spina

del comando.

Lo vediamo tutti i giorni. Chi cerca di approdare ai lidi italici,

prima ancora di arrivarci, per la stampa è un clandestino:

parola con cui si usava designare qualcuno che simbarcasse

senza biglietto, usata metaforicamente per suggerire che sulla

barca Italia (o Europa, o mondo ricco), qualcuno cerca di

salire di nascosto, per nascondersi nella cambusa rubacchiando

cibo e scroccando un passaggio a noi che faticosamente stiamo

sudandoci il nostro meraviglioso viaggio verso i lidi del Progresso,

o magari per provocare un ammutinamento.

Nelle retoriche dellimmigrazione, il posto donore spetta allallarmismo

dei confronti delle ipotetiche basse intenzioni, che, mettendoci

tutti in pericolo, legittimerebbero i provvedimenti che sono

stati presi configurando un regime giuridico di serie B che

ricorda quello degli ebrei nel Medioevo.

Al suddetto allarmismo contribuiscono gli scienziati, che del

resto fanno per il regime di turno quello che gli ecclesiastici

facevano nel Medioevo (e che oggi continuano a fare anche se

con meno costanza di successi).

Alessandro Dal Lago ne ha segnalate alcune in un suo recente

libro molto esauriente nellindividuare ed argomentare il punto

cruciale della questione; e, cioè, che contrariamente allopinione

pubblica prevalente, le vere vittime dellimpatto fra i migranti

e la società italiana sono i migranti (A. Dal Lago, Non

persone. Lesclusione dei migranti in una società globale,

Feltrinelli, Milano, 1999).

Si tratta di scemenze grossomodo ben note, del tipo i veri

discriminati siamo noi italiani, gli immigrati fanno tanti

figli che sottometteranno i nostri che sono pochi, o se vogliono

venire qui devono obbedire alle nostre regole digiene e cortesia.

Scemenze che, tuttavia, riempiono gli editoriali che noti e

riveriti scienziati scrivono per i maggiori quotidiani, influenzando

con il loro prestigio lopinione pubblica.

Per esempio, facendo impressione con calcoli demografici, che,

come nota Dal Lago, partono sempre dal presupposto che gli

altri, a differenza di noi persone intelligenti, non dispongano

della possibilità di compiere una libera scelta in merito

ai propri comportamenti futuri, riproduttivi o migratori o daltro

tipo che siano.

Per fare un altro esempio, occupandosi dei reati commessi dagli

immigrati e non di quelli da loro subiti; al fine, poi, di legittimare

come scientifica la misurazione di una loro presunta propensione

a delinquere - che, ovviamente, nessuno si sognerebbe di misurare

negli italiani, nei pescatori islandesi, nei calciatori cinesi,

o nei professori universitari.

Ovviamente, è del tutto arbitrario isolare una categoria di

persone in base ad un criterio X (o due, X, Y), contare il numero

di reati che queste persone hanno commesso, e considerare il

criterio selettivo (non so, pescatore belga, o immigrato in

Italia) come la causa dei reati commessi. Sarebbe come sostenere

che i baristi sono più rispettosi delle leggi, rispetto ai giornalai,

che, invece, avrebbero una maggior propensione a delinquere,

basandosi sul fatto che, in un anno, 100.000 baristi hanno commesso

800 reati e altrettanti giornalai, invece, 1.700 (o viceversa,

naturalmente). Per cui dovremmo stare attenti quando ci rechiamo

al bar piuttosto che a comprare il giornale. Può sembrare strano,

ma, invece, proprio così ragionano, o dicono di ragionare, gli

scienziati, i sociologi in questo caso, anche se non proprio

tutti. In questo modo, con trucchi che di scientifico nulla

possono avere, ratificano e rinfocolano il razzismo dominante.

Quello stesso razzismo che i giornalisti non menzionano, o negano,

quando ci raccontano di un poliziotto o di un concittadino che

usa violenza nei confronti di qualcuno di quelli là, o di

un imprenditore italiano che sfrutta vergognosamente delle operaie

albanesi, in Albania, protetto dalla nostra benemerita forza

di pace.

Fra queste retoriche, funzionali allapplicazione freddamente

alternata del bastone (tu devi tornare a casa tua) e della carota

(ci servono operai), è particolarmente subdola quella che considera

limmigrazione come un problema etnico.

Si parla di una società multietnica come della soluzione democratica

al problema, ma in questo modo si introduce lidea di culture

chiuse le une alle altre e determinanti i comportamenti individuali,

e, ipostatizzando le differenze (a livello collettivo, sulla

base di nozioni generiche e vaghe), si scava un solco fra un

noi ed un loro. Dal Lago fa notare giustamente come tutto

ciò sia il risultato di un processo di costruzione e di etichettamento

operato dalle agenzie sociali dei Paesi ospitanti nella misura

in cui vogliono identificare, stratificare, e controllare i

migranti. Non tenendo conto che ogni persona ha una sua storia,

e che se decide di lasciare il suo Paese opera una scissione

con il patrimonio di reti di relazioni, usi e costumi da cui

proviene, per stabilire nuovi legami ed iniziare un nuovo percorso

di acculturazione nel Paese dove va a stabilirsi.

Nessun italiano si sente a suo agio nello stereotipo dellitaliano

che trova in altri Paesi, e non si vede perché le cose dovrebbero

stare diversamente nel caso di coloro che da tanti altri posti

vengono in Italia. In questa retorica permane unasimmetria,

implicita ma non per questo meno rigida, fra noi e loro,

secondo cui, al limite, la loro cucina è etnica e la nostra,

invece, no. Come ha fatto notare da tempo Silvio Ceccato (S.

Ceccato, Il linguaggio con la Tabella di Ceccatieff,

Parigi, 1951), uguaglianze e differenze sono rilevabili da parte

di un osservatore solo in merito ad operazioni mentali che egli

svolge, fissando un termine di confronto, riferendo ad esso

qualcosa daltro, e utilizzando, altresì, un criterio di confronto:

due oggetti, per esempio, possono essere considerati, secondo

le loro forme, uguali, mentre, prendendo in esame il colore,

il materiale di cui sono fatti, la grandezza, etc., possono

essere ritenuti diversi, o viceversa. E la diversità può essere

attribuita alluno nei confronti dellaltro, o viceversa. Che

tutto ciò avvenga senza che, di norma, se ne abbia alcuna consapevolezza

è evidente, ma non è un buon motivo in per evitare di occuparsene

(come si è spesso fatto in passato, e si continua a fare), equivocando

su parole come informazione e bollando esplicitamente o implicitamente

la nozione di operazione mentale come non scientifica. Rendersi

consapevoli delle attività mentali, al contrario, è il presupposto

della propria responsabilità.

Francesco Ranci

Francesco Ranci

Il tritacarne

ovvero Sistemi repressivi in azione

Il Tritacarne è il titolo di un libro,

presentato a Terni alcune settimane fa grazie allimpegno degli

attivisti del Comitato Gli altri siamo noi. Karl Louis Guillien,

lautore, è ospite del carcere di Florence, in Arizona. Rischia

di essere condannato a morte. I fondi raccolti con la vendita

del libro dovrebbero servire a pagargli un avvocato decente.

Non si tratta, tuttavia, di un libro sulla pena di morte - anche

se la sua diffusione è parte di una campagna contro la pena

capitale - non è una denuncia contro una mostruosità lontana.

Karl Louis Guillen descrive una sistema penale e carcerario

ormai governato da meccanismi propri, interni, privi di rispondenza

con una qualche esigenza sociale o politica che non sia la sopravvivenza

del sistema repressivo stesso. Un universo kafkiano separato

che appare nella vita reale - sotto la specie di loschi figuri,

poliziotti e procuratori - solo per procacciarsi vittime. La

realtà, nel libro, appare invertita: non la forza della repressione

al servizio della legge e dellordine, ma la legge stessa ridotta

a strumento per ampliare larbitrio dei pubblici ufficiali del

sistema repressivo e giustificarne lesistenza, law and (dis)order.

Con unosservazione acuta Karl ricollega lampliarsi della sfera

di condotte penalmente rilevanti - fenomeno cui va aggiunto

linasprimento delle sanzioni penali - con lesigenza del sistema

repressivo di trovare nuove giustificazioni per investimenti

crescenti nelle forze di polizia, in prigioni, in programmi

correzionali: insomma per depredare i cittadini con una tassazione

crescente volta a mantenere unamministrazione parassitaria,

sostenuta da una propaganda di massa che diffonde il terrore

verso il crimine, visto come minaccia disgregatrice e pervasiva.

Ed ecco le varie guerre al crimine: alla cocaina, al crack,

alla cannabis, al terrorismo, alla violenza in famiglia, alla

pedofilia... Non vi ricorda niente?

Il libro ci parla di un meccanismo che si riproduce quotidianamente

sotto i nostri occhi, segno di un progressivo imbarbarimento

delle coscienze anche in Italia, imbarbarimento che coincide

con la perdita di amore per la libertà. Paure - accuratamente

eccitate dalla stampa - di fantomatici ed incontrollabili pericoli

sociali (il drogato, lemigrato, il mafioso, lo scippatore,

il pervertito sessuale) trovano un sedativo nella scoperta del

capro espiatorio rituale, una vittima sacrificale che purga

la collettività restituendole una tranquillità impossibile;

il nostro sistema penale pare stia riscoprendo questa sua funzione

primitiva.

A fronte della inutilità - oggidì manifesta - della repressione

quale strumento di controllo sociale, il magistrato si carica

di una funzione sacerdotale: colpendo ora questo ora quello

dà lillusione che tutti i mali possano essere riportati sotto

controllo, purché si affidi al buon giudice la spada adatta

da porre accanto alla bilancia. In un paese, quale lItalia,

in cui il dogma dellobbligatorietà dellazione penale ha cancellato

ogni traccia di politica criminale, la repressione del crimine

si è trasformata da laico problema politico in sacra questione,

sottratta alle discussioni dei profani, dimorante nei sacerdotali

palagi dei Giudici. Anche qui un universo parallelo, un meccanismo

autoreferenziale, un sistema di giustizia repressiva nutrita

di leggi eccezionali che, con lalibi di dover combattere draghi

feroci - pedofili, mafiosi, trafficanti - è sempre più vorace,

erode progressivamente gli spazi di libertà del cittadino, per

alimentare il clima demergenza che solo può giustificarlo.

Il Tritacarne di Guillen non è tanto lontano da noi,

se solo sappiamo guardare anche solo oltre la punta del nostro

naso.

S. V.

S. V.

Intrisi di

ideologia

La parola è una potente signora, che con corpo

piccolissimo ed invisibilissimo, divinissime opere può compiere,

affermava nel quinto secolo avanti Cristo il grande pensatore

greco Gorgia da Lentini, sofista, scettico, retore e fine conoscitore

del linguaggio e delle sue potenzialità.

Queste argute parole, non smentite dallo scorrere dei secoli

(non passa giorno in cui non si debba constatare lormai titanica

influenza dei mass-media e della pubblicità), potrebbero bene

illustrare il punto di partenza delle riflessioni di Felice

Accame, curatore su A della rubrica A nous la libertè e acuto

linguista, i cui ultimi pensieri sono stati da poco raccolti

dalla casa editrice Odradek nellantologia Dire e Condire -

scampoli di ideologia nel linguaggio e nella comunicazione(p.

199, lire 20.000). Questi consistono in brevi racconti, aneddoti,

stralci di vita quotidiana, attraverso i quali Accame ci mostra

come la nostra esistenza sia intrisa di ideologia, che spesso

non riusciamo a controllare perchè non ne percepiamo nemmeno

lesistenza. Cento piccoli cammei - rielaborazioni di puntate

della fortunata trasmissione Caccia allideologico quotidiano

condotta con Carlo Oliva su Radio Popolare di Milano - che disvelano

il potere profondo delle parole, dei gesti e degli oggetti,

apparentemente neutri ma in realtà efficaci veicoli che condizionano

le nostre idee, i nostri comportamenti, la nostra stessa percezione

della realtà.

Il pregio maggiore di questo agile volume è il riuscire a combinare

brillantemente quotidianità ed cultura alta (semiologia, prossemica,

critica della scienza e del linguaggio, etologia umana), passando

sotto il proprio vaglio una gamma di luoghi della comunicazione

che vanno dalle vetrine dei negozi allascensore, dallo scompartimento

ferroviario al lettino dello psicoanalista, dal sesso alla storia

della filosofia e riuscendo a rendere manifesta con leggera

ed agrodolce ironia la fitta trama mistificatoria che noi stessi

tessiamo e che altri ci tessono costantemente attorno.

Accame non vuole qui scrivere un trattato compiuto di critica

dellideologia; vuole soltanto spingerci a riflettere, aiutarci

attraverso esempi concreti ad osservare sotto unangolatura

diversa parti di mondo che siamo abituati ad accettare passivamente

e a dare per scontate. Abbozza cioè una sorta di manuale pratico

di autodifesa mentale. In un mondo dove le idee sono veicolate

dalle merci e sono esse stesse prodotti da vendere ed acquistare,

il difficile esercizio del pensiero critico può permetterci

di salvaguardare i brandelli residui della nostra libertà, evitandoci

una subalternità ancora peggiore di quella economica e sociale:

lasservimento della mente.

Paolo Chiocchetti

Paolo Chiocchetti

|