|

Si può ben dire che il ruolo più incisivo e rilevante della

vicenda libertaria di Emma Goldman sia racchiuso tra due date

cruente che precedono e seguono il suo ingresso e la sua espulsione

dagli Stati Uniti: l'11 novembre I887 e il 23 agosto 1927. Nel

1887, un anno dopo che la Goldmann si era rifugiata in America

(1886) per sfuggire ai progroms del governo zarista, vengono

condannati a morte, a Chicago, mediante impiccagione, gli anarchici

Spies, Parsons, Lingg, Fischer ed Engel, accusati di aver ispirato

e alimentato le violenze che si erano verificate per l'ottenimento

delle otto ore lavorative. Li si ricorderà sempre come "i martiri

di Chicago".

Il 23 agosto 1927, nel carcere di Charleston (Massachusetts)

vengono uccisi sulla sedia elettrica, dopo sette anni di reclusione

e di processi, Sacco e Vanzetti, immigrati italiani, per un

omicidio mai commesso. La Goldman era stata espulsa, insieme

al suo compagno e a qualche centinaio di "sovversivi", nel 1919,

un anno dopo l'arresto di Sacco e Vanzetti. Ma quali erano intanto

la situazione e il peso delle forze politiche più aperte al

rinnovamento sociale? Alla fine del XIX secolo diverse formazioni

progressiste tentarono di aprire qualche varco nella roccaforte

del capitalismo industriale americano. Si trattava di forze

che potremmo definire moderate. Accanto ad esse operavano un

movimento socialista e uno anarchico, il cui scopo era invece

l'eliminazione del sistema capitalista in quanto tale. Oltre

al partito socialista, l'I.W.W. Industriall Workers of the World,

formata da socialisti, marxisti, anarchici ed esponenti del

movimento operaio americano, cerca di organizzare i lavoratori

al di fuori dei partiti e di portare su posizioni radicali i

lavoratori qualificati che ne facevano parte. Con la sua avversione

per l'ordine costituito, la tendenza a far uso del sabotaggio

e i successi tra i lavoratori più emarginati ed umili l'I.W.W.

contribuì largamente ad accendere le lotte operaie di questo

periodo suscitando timori e collera tra le classi medie americane,

tra i dirigenti sindacali conservatori e tra i managers delle

industrie. Essa, pur comprendendo elementi troppo eterogenei

per fondersi in un fronte unitario, non mancò ugualmente di

preoccupare il padronato, cui il successo dei bolscevichi in

Russia e lo spettro della rivoluzione socialista fornivano il

pretesto a una politica di repressio ne continua. Da parte sua,

anche se per ragioni di ordine dottrinario il movimento anarchico

statunitense, di chiara ascendenza liberal radicale e individualistica,

veniva a trovarsi in aperto contrasto con l'anarchismo europeo

degli immigrati che perseguivano una concezione socialista e

collettivista e la violenza come metodo di lotta contro lo sfruttamento,

l'ingiustizia e il sopruso. L'Internazionale Nera aveva subìto

gravi contraccolpi sia da tale situazione, interna all'area

sovversiva, sia dall'atteggiamento sempre più diffidente e ostile

dei lavoratori americani. Resistevano i gruppi anarchici italiano,

russo ed ebraico, e la Union of Russian Workers con i suoi quindicimila

iscritti. Difficile sarebbe stato per chiunque risalire la china

dell'orizzonte cupo e desolato, come recitava una canzone anarchica

dell'epoca, restituendolo alla primavera dei suoi momenti miglliori.

Difficile per chiunque tentasse d'infondergli nuova linfa: non

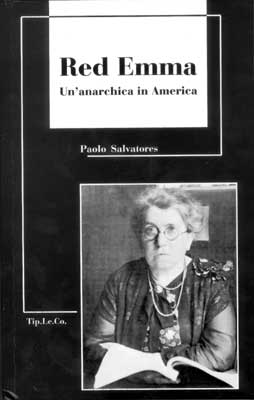

per "Emma la Rossa", estrosa ed indomabile: le cui gesta Paolo

Salvatores ci fa rivedere con tanta perizia storica e umana

partecipazione nel pregevole libro, Red Emma Un'anarchica

in America, uscito recentemente per la Tip.Le.Co., via S.

Salotti, 37, 29100 Piacenza (tel.0523 / 380102 fax 0523 / 380520).

Salvatores coglie bene la specificità del contributo di Emma

Goldman al movimento anarchico, che si dispiega in una militanza

ininterrotta, segnata da consapevolezza e anticipazioni culturali,

da iniziative editoriali e giornalistiche, (la pubblicazione

per 12 anni consecutivi della sua rivista "Mother Earth", e

di testi antologici teatrali con cui fece conoscere, tra gli

altri, Ibsen al pubblico americano); contraddistinta da campagne

condotte con audacia in molte città degli Stati Uniti contro

lo stato e la chiesa, contro la proprietà ed il militarismo;

dalla diffusione di temi, allora scottanti, sulla questione

femminile, sulla libertà sessuale, sul controllo delle nascite,

su un nuovo sistema educativo libero "da connotati religiosi

e autoritari", ecc. Ma non si completerebbe il profilo della

sua personalità se non si aggiungesse che la Goldman lottò strenuamente

contro la legge che impediva agli anarchici l'ingresso negli

Stati Uniti e contro l'intervento del governo americano nella

prima guerra mondiale. Poche donne rivoluzionarie possono vantare,

come la Goldman, un primato così ricco di presenze e di combattività

anche se attraversato, talvolta, da ripensamenti che riguardavano

più il suo carattere e la prassi da seguire che non l'ldea.

Interessante è notare come Paolo Salvatores non si sia limitato

a consultare l'ampia bibliografia della Goldma e le sue opere,

ma abbia esteso il desiderio di conoscenza alle fonti, ai documenti

di archivio che svelano aspetti non ancora noti della sfera

pubblica e privata della compagna anarchica: alla corrispondenza,

ai testi autografi di conferenze e discorsi, agli articoli;

e che per soddisfarlo s'è recato negli Stati Uniti e in alcuni

paesi d'Europa.

Salvatores ha esaminato all'In-ternational Institute of Social

History, di Amsterdam, il vasto catalogo comprendente, oltre

agli articoli della rivista, anche numerosi manoscritti e discorsi

inediti della Goldman, trascrizioni governative delle sue conferenze

e la corrispondenza privata. Scrive ancora l'autore di lei,

Red Emma: "Buona parte del materiale appartiene alla seconda

metà degli anni Venti e degli anni Trenta, quando la Goldmann,

fuggita dalla rivoluzione russa tradita dai bolscevichi, viveva

in esilio in Europa, risiedendo alternativamente in Francia

e in Gran Bretagna. Nel dicembre 1938 quando l'ingresso delle

truppe di Franco in Barcellona sembrava ormai imminente, a rappresentare

il definitivo crollo della rivoluzione anarchica spagnola, la

Goldman si recò ad Amsterdam, dove si fermò per quattro settimane,

per consegnare personalmente all'International Institute of

Social History, il proprio archivio e quello del suo grande

amico Alexander Berkman, suicidatosi in Francia nel 1936".

Dalla ricostruzione fattane da Salvatores emerge un personaggio

di grande fascino, nel cui processo formativo hanno notevole

influenza le opere di Most, di Bakunin, di Kropotkin (soprattutto);

e, successivamente quelle di Emerson, di Thoreau, di Witman,

e di altri. Insieme col personaggio emerge anche un temperamento:

una volontà che decide in piena autonomia, al di fuori di ogni

schema; che, dopo l'attentato di Berkman, traccerà un solco

tra sé e la prassi della violenza terroristica; che si avvicinerà

alle posizioni dei radicali americani e riconoscerà nell'individualismo

una forza propulsiva capace di accelerare la crescita interiore

attraverso un gradualismo educativo e culturale. In questo senso

anche il teatro, opportunamente selezionato e antologizzato,

darà un valido contributo alla causa stimolando la sensibilità

dei lettori e degli ascoltatori non con i problemi d'ordine

estetico, ma con le istanze sociali.

A tal fine organizza "letture sociali e tour teatrali a Boston

e Chicago".

Dopo l'uccisione di Francisco Ferrer "decise di dar vita, in

suo onore, con un grupppo di compagni, alla Fondazione Francisco

Ferrer, creata per diffondere lo stesso tipo di scuole, denominate

"scuole Moderne". Questa incessante alternanza di presenza attiva

e di rivolta comportava un prezzo carissimo in termini di restrizioni

della libertà personale, di galera e di processi. Un prezzo

che la Goldman pagò sino al giorno della sua espulsione dall'America.

La sua vicenda politica fu sinonimo di battaglia: contro lo

sfruttamento del lavoro, contro l'oscurantismo religioso, contro

le dittature. Battaglia per il riscatto dalla schiavitù della

miseria, della xenofobia, dell'antisemitismo, dei pregiudizi.

Battaglia per la libertà di pensiero e di parola. E quando sarà

costretta a rimpatriare in Russia fuggirà anche dalla sua terra,

per la svolta autoritaria impressa alla rivoluzione socialista,

che aveva acceso in lei e in tanti altri compagni anarchici

sentimenti di solidarietà e di ammirazione. Lo scrittore Paolo

Salvatores ha saputo restituire tutto questo alla nostra memoria,

col suo ottimo libro così documentato e partecipe. In effetti,

con Red Goldman egli evoca dal passato una donna eccezionale,

esempio di fierezza anarchica, pronta a dar voce all'idea legando

il mutamento storico alla necessità dell'azione umana e l'evolversi

degli eventi quotidiani alla volontà soggettiva. Seguendo le

vicende di "Emma la Rossa", ecco che l'anarchismo viene a configurarcisi

come il seguito d'un percorso evolutivo che dalla cocienza individuale

passa alla coscienza collettiva, plasmandola e guidandola verso

una profonda trasformazione della società.

Emanuele Gagliano

Emanuele Gagliano

ApARTe

Arte e anarchia, progetto...

ApARTe

arte

e

anarchia

progetto

ricerca

tracce

emozioni

Parte ApARTe e parte bene.

Promuovere questa neonata del movimento anarchico è più facile

del solito.

La segnalazione serve a far conoscere, propagandare, propagare,

vendere.

ApARTe i giochi di parole, scriverò ciò che dico di solito spontaneamente

a voce in questi giorni, a tutti coloro ai quali ne parlo.

Al suo apparire il neonato si scruta frementi, per sapere se

è sano, ben fatto, robusto ecc.

Certo non si butta se così non è, ma se risponde alle aspettative:

si è felici.

Nonostante il prototipo che Fabio Santin e Rino de Michele avevano

fatto girare, nonostante l'elaborazione dell'anteprima realizzata

dal Centro Internazionale della Grafica di Venezia, nonostante

le descrizioni a voce di ciò che doveva essere, quando ho visto

il primo numero sono rimasto stupito: era davvero il numero

1.

Bellissima, sana, forte; ricca oltre ogni mia immaginazione.

Quest'opera che parla d'arte magari per destrutturarla, impossessarsene,

farla propria, e farne di propria, narrarla: si autorappresenta.

Non accenno, come di solito si fa, al contenuto elaborato da

molte teste - lungo elenco che ometto perché i fortunati possessori

potranno leggere, vedere, sentire, toccare, "annusare" direttamente.

Dirò del non-contenitore, dell'oggetto. Creativa creatura, "quad-erno"

solo perché quad-rato (30,8 x 30,8 cm.) reale composizione architettonica

di materiali irregolari.

Ogni parte (senza numerazione di pagine, sostituita da coppie

di lettere - non sempre -, che identificano o rimandano al testo

in un gioco di segna-file) è parte dell'insieme e contiene altro.

Guardi la prima (copertina?) che è il logo della neonata, e

sei spinto a superarla. La seconda contiene una rilettura di

Max Ernst che raffigura l'ampio manipolo dei collavoratori,

e siamo già attratti dall'acetato del quasi editoriale; bandella

attaccata una per una a mano con biadesivo rosso.

Il tatto è stuzzicato dalla diversità dei materali la vista

dalla varietà delle forme e dei colori, l'orecchio da un budget-matrioska

di assoluto valore: un compact prezioso nella sua busta, con

dentro il testo, con dentro una riproduzione, con dentro...

aggiunte di allegati.

Vedere per credere.

Anticipazioni su lavori in corso (porzioni di lavoro) sono stampati

su porzione di pagina. Di contro uno splendido disegno inamputabile,

che deve superare la mezzeria della neonata facendo debordare

la 6(tm)(?) con partenza dalla 21(tm)(?).

Emozione continua.

Foto, immagini, carte, operazioni sulla pagina che producono

arte.

Altri diranno altro, quando la neonata parlerà, ora presento

e descrivo ciò che vedo.

Pagine tagliate, porzioni sottratte, inserti colorati, che connotano

quella pagina rispetto all'altra.

Il centro è in 1/8° ma... anziché produrre doppine (tagliandoli),

resta attaccato per un lembo ad un margine con una giocosa operazione

origamica che nasconde e rimanda, fa intravedere e si disvela.

Poesia, teatro, arte postale, disegno, pittura, cinema, video...

Una fortuna trovarla in edicola, un veloce esaurimento in abbonamento!

È già cult.

I biblionecrofori non dovranno attendere per apprezzarla, è

oggetto d'arte da catturare subito, così fresco da indurre azioni

bibliopedofile.

Il costo sarà alto per tutto ciò? No, vale enormemente di più

di quanto viene chiesto per averla.

Prodotto artigiano, copia su copia, ciascuna è oggetto unico

(solo cinquecento esemplari), comunica arte: è opera d'arte.

Oggetto non-seriale, è questo un valore aggiunto rispetto al

contenuto, da gustare, usare; se troverete una copia da qualche

parte.

Chi si abbona, la riceve in busta (bella anche quella), con

indirizzo scritto a mano.

ApARTe è già parte di noi, c'è sempre stata e deve durare per

vantaggio reciproco.

Ah! il cognome! rivista? quaderno? aperiodico?

Molto di più: comprare per credere.

Alberto Ciampi

Alberto Ciampi

(pARTe di A)

Per abbonamenti:

Fabio Santin, c/o ApARTe - CP 85 Mestre succ. n°8 - 30171 Mestre.

CCP 12347316: annuo (due opere) Lit. 50.000 Sostenitore il doppio.

Una copia Lit. 30.000

Dietro "Faber"

È stato presentato ufficialmente l' 11 gennaio scorso (primo

anniversario della morte del cantautore) a Milano, nel salone

della Provincia in via Corridoni, il filmato "Faber", dedicato

a Fabrizio De André. Ai due registi abbiamo chiesto il senso

del loro "prodotto". Questo loro scritto appare anche nella

monografia "Signora Libertà, Signorina Anarchia".

Quali sono i percorsi lungo i quali si è sviluppata l'identità

di Fabrizio De André? E questi percorsi, in quali scenari si

sono dipanati? Quali le voci, le emozioni, i sentimenti che,

nel tempo, là si sono sedimentati sino a diventare una cosa

sola con l'essere e il sentire dell'individuo?

Questi gli interrogativi che, per la realizzazione di Faber,

hanno guidato il nostro viaggiare tra la Sardegna dell'Agnata,

la Genova dei "caruggi" e la Milano, metropoli della transizione

postfordista stretta tra le irriducibili contraddizioni delle

vecchie e nuove povertà.

Ciò che ci interessava era scoprire quali "fili" avessero tessuto

l'arazzo della poetica di Fabrizio, quella poetica così forte,

unica e nello stesso tempo eco di idee e di utopie antiche che

nel corso di più di trent'anni avevano contribuito a formare

anche il nostro "sentire" il mondo.

La strada che scegliemmo fu quella di "non cercare" ma di lasciare

che gli scenari, i luoghi, le voci, le emozioni, i sentimenti

su cui ci eravamo interrogati, trovassero noi, in modo da far

sì che fossero loro a guidarci lungo le "rotte" della poesia

di Fabrizio De André.

Volevamo, cioè, che la sua poesia si materializzasse davanti

a noi nelle forme originarie che l'avevano generata, volevamo

riconoscerla nei colori e nei rumori di un luogo, nelle parole

dei suoi amici, nei visi della serenità e in quelli della disperazione

che affollano l'eterna commedia umana.

Sapevamo che quello era il solo modo per ritrovare le parole

di Fabrizio in tutta la loro ricchezza semantica.

E, infatti, così è stato.

Dal fattore Filippo a don Vico agli altri amici di Tempio Pausania,

di Genova e di Milano; dai luoghi del mirto e dei boschi impenetrabili;

dai vicoli dell'amore mercenario come dalle strade "vestite

a festa" dell'esibizionismo benpensante; dalle "terre di nessuno"

extra-metropolitane abitate da rom e dai "nuovi miserabili"

che la nostra civiltà del profitto produce, emergono, a volte

direttamente, altre volte quasi in filigrana, i versi delle

canzoni di Fabrizio.

Inevitabilmente, da questo humus creativo, emerge anche la grande

arte del poeta che di quegli scenari e di quella umanità ha

cantato, muovendo ora le corde della pietas ora quelle dello

sberleffo e dell'indignazione.

Perché abbiamo "girato" Faber? Per un omaggio, per un atto di

amore verso chi aveva con noi un inestinguibile credito di poesia

ma anche di umanità, di affetto verso gli umili e i reietti,

verso quelli cioè che avevano popolato gli orizzonti del nostro

agire e che lui, Fabrizio, era riuscito a dargli dignità e storia.

Realizzando Faber, abbiamo avuto la conferma - se mai ce ne

fosse stato bisogno - che in Fabrizio non c'era manierismo,

non c'era la "furbizia" di chi ha cantato l'utopia - pronto

a rinnegarla il giorno dopo qualora i venti cambiassero - solo

per guadagnarsi un "posto" nelle hit-parade del consumismo usa

e getta.

Per Fabrizio la parola "impegnava", si faceva "gesto" e lo coinvolgeva,

coinvolgendo, nel contempo, coloro che lo ascoltavano.

Ecco perché più sopra abbiamo scritto "inevitabilmente emerge":

la "varia" umanità cantata da De André è così vera, così reale,

perché Fabrizio è stato lì, con quell'umanità, con la quale

si è confrontato, scontrato, ha riso e sofferto, in ogni caso

si è sempre "messo in gioco" in prima persona non demandando

a pindariche quanto fantasiose elucubrazioni (così comuni nella

spesso miserina quanto pedante prosopopea del ceto intellettuale),

il senso ultimo del proprio impegno.

Missione compiuta, dunque: il nostro viaggiare ci ha confermato

le certezze che in fondo già avevamo; ma non solo: il nostro

viaggiare "attorno" a Fabrizio, ci ha insegnato alcune "regole",

alcuni modi di essere che hanno nel rigore, nella onestà, nella

responsabilità il loro cardine.

Ma questa è una storia nostra, personale, intima che poco può

interessare a chi ci legge. D'altra parte, a chi le vuole imparare,

queste stesse cose le insegna tutta l'opera di Fabrizio De André.

Bruno Bigoni e Romano Giuffrida

Bruno Bigoni e Romano Giuffrida

Non stare al

gioco

Ho letto questo racconto Il cristallo di quarzo di Marco

Sommariva (Sicilia Punto L edizioni, 63 pagine, 6000 lire) in

una serata, tutto d'un fiato. È una di quelle storie dove non

si sa perché, quale meccanismo interviene, gli eventi si susseguono

senza lasciare possibilità di scelta se non viverli lasciandosi

trasportare con stupore. Ciò accade al protagonista, voce di

sé narrante, mai nominato per nome, quindi io, tu o chiunque

altro, che si trova suo malgrado coinvolto in vicende ben più

grosse di lui; ha la possibilità addirittura di chiarire il

mistero dell'aereo di Ustica. Lui però essendo uomo normale,

nel senso onirico del termine, non ha nessuna intenzione di

fare il supereroe. Vuole prima possibile uscire da un incubo

in cui si è venuto a trovare senza perdere l'umiltà e la coerenza

di uomo cosciente. E' un susseguirsi di personaggi, compagni

di viaggio più o meno importanti, che lo imputtanano sempre

di più. E un susseguirsi di città, di paesi piemontesi e paesi

siriani, di ogni tipo di lomocozione: treni, aerei, autobus.

Conosciamo Olmo, l'amico più caro, Oku, il pakistano trafficante,

Ciro, pilota temerario, cinesi, colonnelli, sacerdoti e sicari.

Personaggi più o meno pennellati che rispecchiano il cosmopolitismo

di cui si colorano le nostre città. A volte c'è però il tempo

di fermarsi e dare un'occhiata a come si viveva ai tempi di

guerra e come era difficile trasportare la mobilia o le provviste

tra il Basso Piemonte e Genova. Pur essendo romanzo breve riesce

comunque, mi ripeto, a parlare di uomini, di città e di come

ci si vive (particolarmente curiosa la descrizione di Roma,

il miglior esempio di genovesità di fronte alla capitale); di

cosa ci propina questo mondo che si confronta solo sui soldi

e sui segreti di stato. Il problema sta nell'essere non omologato,

di non stare al gioco solo perché non ci sono chiare le sue

regole. Diciamo che è un racconto che dà forza, un poco di fiducia

a chi prova a non dire sempre sì. Un "Cacucci" genovese al quale

sono particolarmente grato per il capitolo del sogno impastato

con De André.

Marco Casamonti

Marco Casamonti

|