|

|

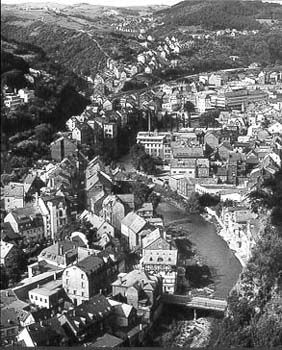

Le due figure a fianco (sopra

in questa versione online. N.d.W.) presentano

la stessa cittadina tedesca. Immagini, come tante, di grandi

trasformazioni urbane: una strada sostituisce un corso d'acqua,

un sovrappasso sostituisce un ponte, nuove costruzioni sostituiscono

il precedente tessuto edilizio.

Nulla di particolare in questo. Vi sono però alcuni elementi

riscontrabili nelle immagini che meritano una attenzione: il

primo è la velocità con cui è stata attuata

la trasformazione (tre anni), il secondo la prossimità

nel tempo di tali trasformazioni (sono state completate nel

1986), il terzo l'abitudine diffusa a registrare senza sgomento

tali situazioni.

La velocità è indice della mobilità della

nostra società e della sua grande potenzialità

strumentale; essa matura esigenze in tempi ridotti, non riesce

a contenerle e le soddisfa attraverso una progettualità

locale, specifica e settoriale avendo la possibilità

di realizzare opere di notevoli dimensioni senza un particolare

impegno da parte della collettività.

La prossimità è indice di quanto, nonostante i

propositi dichiarati dai governi ed espressi dai tecnici, la

quotidianità non è permeata dalla considerazione

dell'ambiente.

L'abitudine, la mancanza di stupore, dinanzi a tali aberranti

interventi è indice della grande capacità di assuefazione

che caratterizza la specie umana: tali trasformazioni non sono

osteggiate perché non suscitano nella collettività

nessuna sensazione di sconvolgimento. Queste tre condizioni

sono la dimostrazione e la ragione delle difficoltà a

percorrere un cammino verso la sostenibilità.

Le

dimensioni del problema Le

dimensioni del problema

In un calcolo indicativo, dividendo il consumo totale per

il numero degli abitanti del pianeta, ogni persona consuma ogni

anno 9,5 t di materia di cui 2,6 t rimangono nella "tecno-sfera",

1,2 t divengono rifiuti gassosi, 1,7 t divengono rifiuti liquidi.

A tali quantità vanno aggiunte le quantità di

acqua (solo quella potabile è pari a circa 18 t/a pro

capite).

È noto che i consumi non sono equamente distribuiti tra

i paesi né, tantomeno, tra gli abitanti dei singoli paesi;

al 20% della popolazione mondiale sono addebitabili l'86% del

totale dei consumi, mentre l'80% della popolazione consuma il

14%.

Per 1.000.000 di abitanti, che si possono localizzare anche

in 20 kmq, vi sono indicativamente ogni anno 9.500.000 t di

materia in entrata e altrettante tonnellate in uscita a meno

di quanto rimane trasformato nell'area: un bilancio sicuramente

approssimativo ma che rende bene le dimensioni del problema

e la grande intensità dei processi che si attuano all'interno

degli insediamenti. Se nella società contemporanea l'azione

più ripetuta dai cittadini è quella di acquisire

merci e di acquisire merci e di consumarle, ovvero di renderle

rifiuto, nel minor tempo possibile, le città si presentano

come un'enorme opificio in cui la produttività si misura

nella quantità di materia trasformata.

Il mercato stimola la produzione e la vendita di merci; l'iniziativa

individuale scarica i costi ambientali e sociali di tale produzione

sulla collettività e la società condivide e partecipa

tanto che la forma e l'organizzazione degli insediamenti diviene

motore primario per l'aumento dei consumi confermando l'efficienza

del modello a trarre ambiti di commercio proprio dalla conflittualità

degli elementi.

Il mercato delle auto è uno dei maggiori; la produzione

di auto ha un fatturato indicativamente vicino a 1.500.000.000.000.000

di lire annue. Il mercato del petrolio è quasi sicuramente

il più grande con un fatturato tra prelievo, raffinazione

e vendita di prodotti petroliferi ipotizzabile di oltre 3.000.000.000.000.000

di lire annue. Ambedue producono margini molto significativi

e i produttori fanno di tutto per consolidare il mercato così

come attualmente strutturato.

Per questo il parco circolante di autoveicoli nel mondo è

aumentato da 53.000.000 di automobili nel 1950 a 496.000.000

nel 1996 (pari a una superficie coperta dalle sole auto di 45.000

kmq), per questo ogni anno si producono 36.000.000 di autoveicoli,

per questo la vendita dei prodotti petroliferi è in aumento,

per questo le cilindrate delle auto sono sempre maggiori, per

questo i consumi mai ridotti. E tutto ciò nonostante

le emissioni di carbonio siano 6,25 milioni di tonnellate anno

(200.000 t più del 1995 e 1.000.000 di t più del

1985).

Il grande mercato delle auto e del petrolio è gestito

da un ristretto numero di operatori ma l'automobile è

oggetto di desiderio, componente fondamentale della quotidianità

e il modello di vita che l'accompagna è modello sociale

e insediativo.

La struttura insediativa si modifica abusando della mobilità

e così le città assumono una forma atta a consumare

le auto e le auto hanno performance tali da consumare petrolio.

Ma un altro interesse più diffuso guida l'organizzazione

degli insediamenti: il reddito sia fondiario che immobiliare.

Un ettaro a vite rende intorno ai 20.000.000 di lire l'anno;

un ettaro edificato a palazzine 65.000.000.000: un confronto

insostenibile la cui differenza non rende plausibile l'ipotesi

di un controllo delle trasformazioni. Per questa ragione si

occupano ogni anno 180.000.000 di mc. di fabbricati; nonostante

il 15% delle abitazioni non siano occupate, nonostante la popolazione

sia stabile, nonostante vi sia un patrimonio di fabbricati non

residenziali non utilizzati.

L'urbanistica

e la città L'urbanistica

e la città

Di fronte all'entità di questi problemi l'urbanistica

si comporta in maniera a dir poco esilarante. Si è rinchiusa

in un tecnicismo autistico definendo parametri e linguaggi,

cercando uno spazio di scientificità per dimostrare la

congruità delle scelte e la necessità del mestiere.

Ha limitato il suo raggio di azione presupponendo che alcune

variabili siano esterne alla competenza dell'urbanistica e dunque

che costituiscano il dato di fatto immodificabile da cui partire

per cercare le soluzioni.

Se l'obiettivo è migliorare le condizioni della qualità

della vita (e l'obiettivo è questo) non si può

essere soddisfatti nell'aver mediato la domanda di costruzione,

qualificato gli interventi o definito un sistema di utilizzo

che garantisce qualità funzionale all'insediamento. E'

necessario discernere quello che è possibile fare da

quello che è giusto fare (non solo e non tutto quello

che è possibile è giusto e, a parità di

condizioni, non tutto quello che è giusto è possibile)

rammentando che funzionalizzare un sistema spesso porta al consolidamento

del sistema stesso anche quando esso si fondi su presupposti

errati. Ciò non significa che i temi trattati dall'attuale

urbanistica non siano importanti, ma la loro incisività

aumenta proprio quando essi siano inseriti all'interno di un

quadro in cui la produzione di un nuovo modello di automobile

può comportare una modificazione della forma urbana molto

più significativa di quanto non possa fare un piano.

I

segnali di cambiamento I

segnali di cambiamento

La constatazione del problema urbano nei termini complessivi

e ambientali con cui oggi è trattato si può fare

risalire agli anni ottanta; tra la fine degli anni Ottanta e

l'inizio del Novanta molti paesi hanno recepito nei loro programmi

l'obiettivo di migliorare le condizioni urbane. Visto come il

problema è stato recepito a livello internazionale, e

la gravità della situazione riscontrata, ci si sarebbe

attesa una significativa inversione di tendenza e il raggiungimento

di risultati tangibili. Ma non è così; i governi

hanno delegato alle amministrazioni locali la risoluzione delle

problematiche come se le scelte complessive riguardo mobilità,

trasporti, reddito dei suoli, aumento dei consumi, necessità

fittizie non incidessero sulla forma e sulla struttura urbana,

come se non sussistessero interessi economici e politici nel

mantenere i trend di sviluppo esistenti, come se la struttura

economica, così connessa alla necessità di continua

crescita, non incidesse nella organizzazione insediativa. I

governi non hanno esercitato un'azione regolamentativa; si sono

limitati a definire delle norme "leggere" e hanno

demandato in sede locale. In questa maniera si è assistito

ad una profonda separazione tra le argomentazioni tecnico-scientifiche

e le azioni attuate: da un lato dichiarazioni e ricerche, dall'altra

misure che, non volendo incidere sulla struttura, migliorano

gli spazi marginali per i quali gli imprenditori e il mercato

sono disponibili a compromessi. Il cuore del sistema, responsabile

delle condizioni ambientali, rimane immutato: i consumi aumentano,

la mobilità aumenta, gli insediamenti si espandono e

occupano terreni.

Ma non è solo quello che oggi, ora, sta avvenendo ma

i desideri espressi che peggiorano lo scenario futuro. In una

recente inchiesta sul "Sogno americano" (Shor 1998,

in UNDP Rapporto 1998) finalizzata alla definizione delle esigenze

di consumo, sono state ripetute ad un consistente numero di

cittadini statunitensi le stesse domande fatte anni prima in

una simile ricerca. Alla domanda "Cosa rende una vita felice?"

le variazioni percentuali tra le risposte del 1975 e quelle

del 1995 hanno mostrato un aumento dell'84% per "Casa di

villeggiatura", del 36% per "Piscina" e una riduzione

dell'8% per "Matrimonio felice", mentre nessuna variazione

vi è stata per "Lavoro interessante".

Sempre nella stessa inchiesta alla domanda "Cosa rappresenta

una necessità" la differenza in percentuale delle

risposte tra il 1973 e il 1996 è stata un aumento del

233% per "Seconda televisione", del 96% per "Aria

condizionata".

Una società dove la richiesta di oggetti è aumentata

dell'85% e quella di condizioni sociali diverse si è

ridotta dell'8% è una società materiale che ha

per il futuro consolidati desideri e aspettative di merci.

Che

cosa succede in Italia Che

cosa succede in Italia

L'amministrazione nello svolgimento della sua funzione media,

in una strategia, interessi diversi e spesso opposti. Nel momento

in cui le organizzazioni che rappresentano l'una o l'altra delle

posizioni, a seguito delle elezioni, confluiscono nelle amministrazioni

queste non sono più in condizioni di mediare tra le parti,

ma divengono propositrici esse stesse di un percorso indebolendo

la pozione da mediare in quanto già mediata dall'amministrazione

medesima nel suo procedere.

Quando per anni la rappresentanza è stata più

gradita della partecipazione diretta, quando vi è stata

una delega integrale sui temi ambientali e della salute a tecnici

ed eletti è difficile ipotizzare da parte della popolazione

una coscienza dei processi e delle misure che ciascun cittadino

deve accollarsi per migliorare le condizioni dell'ambiente urbano.

Le amministrazioni si trovano quindi nella condizione di proporre

o azioni non condivise in quanto innovative o azioni condivise

ma indifferenti in quanto prossime alle necessità minimali

e quotidiane dei singoli cittadini. Il nodo dunque è

culturale in quanto la popolazione non conosce gli argomenti,

non li relaziona ai propri comportamenti, non individua propri

percorsi.

Inoltre le amministrazioni tentano di conservarsi supponendo

che già la loro sussistenza sia garanzia di qualità

e possa portare ad un miglioramento delle condizioni urbane;

ma per conservarsi conserva i caratteri del sistema consolidato

aumentandone l'efficienza e gestendo la città "correttamente"

rispetto ai suoi criteri. Così, migliorando l'efficienza

senza modificare il modello, continuano i finanziamenti per

le strade (rilanciate da una campagna per la sicurezza), per

le infrastrutture (rilanciate da una campagna per lo sviluppo

del mezzogiorno), continua la promozione del consumo di energia

(anche attraverso l'ipotesi di riduzione del prezzo), si stabilizza

la spesa ambientale intorno al 3% (di cui il 74% sono infrastrutture)

e così via senza alcuna inversione di tendenza.

Contemporaneamente parte dei cittadini sperimenta modelli differenti:

la popolazione è stabile nonostante le campagne di informazione

allarmistiche sul decremento, sviluppa "consumi critici"

e "scambi solidali" nonostante le pressioni della

società dei consumi, cerca modalità di trasporto

alternative nonostante le difficoltà connesse al loro

uso, sperimenta abitazioni ecologiche nonostante i costi aggiuntivi

che il mercato impone.

Solo

la partecipazione... Solo

la partecipazione...

Quindi per una città sostenibile non è sufficiente

l'aumento di efficienza; non è possibile limitare l'urbanistica

alla gestione della destinazione d'uso dei terreni; non è

possibile delegare ai tecnici né agli eletti l'esclusivo

compito di gestire. È necessario interessare e considerare

il sistema sociale e ambientale; è necessario gestire

una città per una società, una città politica;

è necessario ipotizzare e perseguire una città

rappresentativa di un modello sostenibile; è necessario

attuare misure tangibili, chiare; è necessario dare segnali

di un avvio di percorso. E in questo contesto gli indicatori

debbono essere almeno parzialmente semplici, verificabili dal

comune cittadino, evidenti: ridurre la quantità di costruito,

organizzare una forma della città rispondente alla richiesta

di qualità, recuperare spazi inutilizzati, conservare

la morfologia, aumentare il livello di naturalità, ridurre

la mobilità, sperimentare...

Ogni azione che modifichi l'attuale modello è osteggiata

da interessi consolidati. Se non vi sono difficoltà l'azione

intrapresa non è significativa per la sostenibilità.

Solo la partecipazione e la condivisione della proposta da parte

della popolazione può sostenere scelte così difficili:

ogni città sarà diversa in quanto prodotto della

propria collettività e non del mercato.

Il cammino della città verso la sostenibilità

è un cammino politico contro i modelli imperanti, gli

interessi consolidati, lo sviluppo iniquo.

Adriano Paolella

Adriano Paolella

Inizia da questo numero a collaborare

con la nostra rivista Adriano Paolella. Nato a Napoli nel

1955, architetto, anarchico, si interessa di pianificazione

e progettazione ambientale. Autore di numerosi saggi e libri,

è docente presso la facoltà di Architettura

di Reggio Calabria, responsabile Piano e Programma del WWF

Italia e segretario generale dello IAED (International Association

for Environmental Design), associazione di progettazione ambientale.

Il testo pubblicato in queste pagine è la relazione

presentata da Paolella al 2° congresso dello IAED (Isernia,

3-5 dicembre '98), i cui atti ("Città sostenibile.

Obiettivi, progetti, indicatori") sono stati pubblicati

dalle Edizioni Papageno (Palermo, 1999).

|

Le

condizioni mondiali:

5.000.000

di ettari consumati per urbanizzazione

La popolazione mondiale residente in ambiti urbani è

il 45% del totale, con un incremento tra il 1950 e il

1995 del 250%, a fronte di un aumento nelle zone rurali

del 76% e si prevede che superi il 55% del totale entro

il 2005, con punte di crescita, attualmente già

riscontrate in alcune aree urbane africane e asiatiche,

fino al 4% annuo.

Negli Stati Uniti fra il 1982 e il 1992 sono stati edificati

5.000.000 di ettari, di cui 2.085.945 ettari su aree

che erano state di foreste, 1.525.314 ettari di coltivi,

943.598 ettari di pascoli. In Cina, nel corso degli

ultimi sei anni, 2,6 milioni di ettari sono stati ceduti

all'urbanizzazione, con la perdita annua di 433.000

ettari di terreno agricolo; lo spazio destinato agli

uffici a Giakarta è aumentato di 19 volte tra

il 1978 e il 1992, passando da una superficie di suoli

urbanizzati di 21 milioni di ettari del 1982 a 26 milioni

di ettari nel 1992, con un incremento, nel decennio,

pari ad un'area superiore alla superficie della Liguria;

San Paolo del Brasile aveva una superficie urbanizzata

di 180 kmq nel 1930 e una superficie di 900 kmq nel

1988.

In Asia e in Africa ci sono regioni in cui la popolazione

urbana aumenta del 4% annuo e si stima che entro il

prossimo decennio quasi la metà della popolazione

mondiale, pari a circa 3,3 miliardi di persone, vivrà

all'interno di aree urbane. In una stima effettuata

recentemente, circa 220 milioni di individui non hanno

accesso ad acqua realmente potabile e circa 420 milioni

di individui non dispongono di impianti igienici, nemmeno

pubblici. Lo stato di sofferenza evidenziato è

dovuto in buona parte alla rapidità dei fenomeni

di inurbamento e alle deprecabili condizioni economiche

in cui vive gran parte della popolazione mondiale.

Considerando il continuo incremento delle superfici

pro-capite abitative, infrastrutturali e di servizio

dei paesi ricchi, e che al miglioramento delle condizioni

di vita, anche nei paesi "in via di sviluppo",

corrisponde un incremento degli standard insediativi,

si può ragionevolmente ipotizzare un aumento

delle superfici insediate di poco meno di 10 mq procapite

all'anno. Alla luce di questa riduttiva ipotesi il consumo

di suoli annuo mondiale per gli insediamenti si aggirerebbe

intorno ai 5.000.000 di ettari.

Questa quantità, sommata ai circa 6.000.000 di

ettari l'anno che si sono desertificati in relazione

al cambiamento climatico e agli errori nell'uso agricolo,

indicherebbe la verosimile misura di 11.000.000 di ettari

l'anno effettivamente "desertificati".

|

|

La

situazione italiana:

meno

popolazione, maggior consumo di aree costruite

La situazione italiana, più o meno omogenea a

quella europea, evidenzia maggior lentezza nei fenomeni

di inurbamento, unita ad una crescita molto contenuta

della popolazione: nel nostro paese il tasso di crescita

della popolazione è pari a +1,1%; le previsioni

indicano che la popolazione dovrebbe avere un leggero

incremento fino al 2005 (57,7 milioni di abitanti contro

i 56,7 del 1990) per poi ridursi progressivamente (lentamente

fino al 2020, quando raggiungerà i 56,1 milioni,

e più consistentemente nei trenta anni successivi,

fino a raggiungere i 46,3 milioni nel 2050).

Nei 12 comuni più popolati, tra il 1981 e il

1991, c'è stato un incremento del costruito che

va dal minimo di Torino (+1,5%) al massimo di Bari (+9,9%).

E' interessante notare che nei comuni dove si è

maggiormente costruito si riscontra la maggiore percentuale

di abitazioni non occupate: Roma 13% di abitazioni non

occupate e 7,5% nuove costruzioni; Palermo 16% e 9,5%;

Bari 13,8 e 9,9%.

Sui 30.133.079 ettari di superficie totale del paese,

1.321.798 ettari sono coperti di fabbricati; 632.319

ettari sono costruiti in pianura e occupano complessivamente

l'11% della superficie pianeggiante del paese, 503.488

sono costruiti in collina e occupano il 6% della superficie

collinare del paese e solo 186.030 sono costruiti in

montagna. Il sistema insediativo italiano è caratterizzato

da un consistente fenomeno di accrescimento che interessa

praticamente tutti i comuni costieri e da un'aggregazione

unica pedemontana che attraversa l'intera pianura padana

dalla Lombardia al Veneto.

Un recente studio sulle aree industriali periurbane

ha evidenziato che, su 1500 ettari presi in esame, lo

sviluppo dell'edificato ha ridotto la superficie di

suolo libero dal 73% del 1969 al 56% nel 1980 fino al

44% del 1994, con un incremento di 22 ettari l'anno

tra il 1969 e il 1980 e di tredici ettari l'anno tra

il 1981 e il 1994. L'occupazione di terreni non è

direttamente connessa allo sviluppo di iniziative produttive,

tantoché su cinque milioni di metri cubi di costruito

quasi un milione risulta inutilizzato. E' evidente che

gli aspetti speculativi hanno avuto un ruolo prevalente

nello sviluppo di queste aree. Nel corso del 1996 sono

stati dati in concessione 67 milioni di mc di fabbricati

residenziali e 83,2 milioni di mc di fabbricati non

residenziali, ovvero sono state rilasciate in un anno

concessioni pari alla cubatura edificata del comune

di Torino, la quarta città italiana.

L'andamento delle concessioni di fabbricati residenziali

dal '90 al '96 si rivela praticamente costante in tutte

le regioni, e mostra un leggero decremento complessivo

(da 84,4 ml di mc nel 1990 a 67 ml di mc nel 1996),

un totale pari a 554,3 ml di mc in sette anni; mentre

l'andamento delle concessioni per fabbricati non residenziali,

per un totale leggermente superiore (586 ml di mc in

sette anni) ha un calo da '92 al '94.

Il totale della popolazione in Italia negli ultimi sette

anni è diminuito dello 0,4%, mentre le concessioni

per fabbricati sono aumentate di 1140,3 ml di mc, cioè

circa 20 mc ad abitante, il che equivale a dire che

ogni famiglia italiana, di media composta di tre individui,

ha ottenuto in sette anni una stanza in più,

e che la quantità di metri cubi di abitazione

pro-capite è in continuo aumento: nei dodici

maggiori comuni fino al 1945 c'erano 44 mc di costruito,

e nel '91 erano diventati 127 mc. Mentre i metri quadrati

di superficie abitativa occupata pro-capite ha dato

il minimo a Napoli con 24 mq/ab e il massimo a Milano

con 34 mq/ab.

50.000

ettari urbanizzatie 15.000 occupati da edifici

In Italia, al 1990, vi erano 1.321.199 ettari occupati

da fabbricati, pari a circa il 4,5% della superficie

totale del paese. A questo va aggiunto che la cartografia

non rileva le case sparse, i piccoli nuclei e le infrastrutture

extraurbane, che, se considerate insieme all'incremento

di edificato nel periodo '90-'97 danno complessivamente

un ammontare di 2.114.150 ettari, e regionalmente variano

da un minimo di 4.749 ettari della Val d'Aosta ai 356.726

ettari della Lombardia e, in percentuale sul totale

della superficie regionale, dal 1,2% del Molise al 14,9%

della Lombardia. Se agli ettari di urbanizzazione si

aggiungono i terreni inclusi dalle infrastrutture, i

"terreni in attesa", gli "sfridi", le aree inglobate

nei perimetri urbani, l'urbanizzazione può arrivare

a 50.000 ettari all'anno.

il

turismo è ancora sinonimo di costruzione

Nel

1991 il 29% della popolazione che risiedeva lungo le

zone costiere abitava nel 14% della superficie complessiva

del paese, con una densità di popolazione pari a 4 ab/ha,

rispetto a 1,9 ab/ha di quella nazionale.

Il numero complessivo delle abitazioni presenti nei

comuni costieri è pari a 7.765.172, che corrisponde

al 32% del totale nazionale, ovvero circa 3.150.000.000

mc. Volendo ipotizzare lo sviluppo di questo costruito

distribuito omogeneamente lungo tutte le coste si otterrebbe

un edificio continuo lungo 8.000 km, largo 10 metri

e alto 15 piani.

350.000ettari

consumati da strade

Tra

le voci che hanno una significativa incidenza nella

occupazione di suolo vi sono sicuramente le superfici

occupate da infrastrutture stradali ed extraurbane.

Partendo dallo sviluppo della rete stradale nazionale

e provinciale, senza quindi considerare il reticolo

altrettanto sviluppato della piccola viabilità,

e dando una dimensione media alla sezione stradale a

seconda della loro tipologia, 359.000 ettari sono occupati

dalla viabilità, con una forte incidenza sulla

superficie territoriale delle regioni. Questo valore

è di poco superiore alla superficie territoriale

della intera regione Valle d'Aosta. La superficie totale

di strade è dell'1,2% sul totale della superficie

nazionale.

Nel nostro paese ci sono 52.160 km di autostrade e strade

statali extraurbane, e 253.870 km di strade comunali

e provinciali sempre extraurbane. A livello regionale,

sommando i dati relativi alla superficie occupata da

aree urbane alla superficie occupata da infrastrutture

extraurbane, la regione che raggiunge il valore più

elevato è la Lombardia, con il 16,3% della superficie

territoriale occupata, seguita dalla Campania con il

12,6% e dal Veneto con l''1,4% di superficie totale

occupata, il Lazio 10,5% e l'Emilia Romagna 10,3%.

In uno studio fatto per l'area romana è stato

evidenziato come in quarantasette anni la superficie

occupata da edificato è aumentata complessivamente

di 18 volte, occupando così 19.270 ettari dei

territori comunali a popolazione stabile.

|

|