|

Colombia

Quel negoziato infinito

testo di Orsetta Bellani / foto Orsetta Bellani e Bruno Federico

La lunga storia delle trattative, ancora in corso, tra il governo e i guerriglieri delle Farc.

L'obiettivo è la fine degli scontri armati, dei sequestri, di una lunga serie di violenza generalizzata.

Ma dietro ci sono i gravi problemi sociali, dalla persistenza del latifondo al ruolo delle milizie paramilitari, dalla povertà endemica alla questione indigena.

Il 17 novembre 2012 all'Avana

(Cuba) sono iniziati i negoziati di pace tra il governo colombiano

di Juan Manuel Santos e i guerriglieri marxisti delle Farc-Ep

(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército

popular). Un accordo tra le parti metterebbe fine a una guerra

che dura da mezzo secolo e che ha causato circa 220.000 morti

e 5 milioni di sfollati. Secondo l'Internal displacement monitoring

center, la Colombia è il paese con il maggior numero

di profughi al mondo.

Nel 1948, a seguito dell'omicidio del candidato del Partito

liberale Jorge Eliécer Gaitán, iniziò un

periodo chiamato “la Violencia” che si concluse

con un accordo per la spartizione del potere tra il Partito

Conservatore e quello Liberale. Questo non mise realmente fine

alla violenza nel paese: i due partiti non furono capaci di

migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale, che

negli anni '60 formò gruppi guerriglieri comunisti come

le Farc, l'Eln e l'Epl.

“I problemi nell'accesso alla terra e la mancata rappresentazione

dei contadini nella vita politica del paese spiegano l'origine

delle guerriglie negli anni '60” spiega ad Arivista Sergio

Coronado del Cinep (Centro de Investigación y Educación

Popular, con sede a Bogotá). I gruppi guerriglieri sono

nati per difendere i diritti dei contadini, calpestati da un'oligarchia

terriera che ancora oggi spadroneggia nelle campagne colombiane,

ma sono criticati per le morti causate tra i civili e per la

decisione di autofinanziarsi con la trasformazione della foglia

di coca in cocaina, che viene poi esportata – il 70 per

cento negli Stati Uniti – dai cartelli criminali.

Per combattere le guerriglie e difendere i propri interessi,

i latifondisti crearono le milizie paramilitari con la complicità

dello stato e l'appoggio dei cartelli del narcotraffico. Negli

anni '90 nacquero le Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),

il cui scopo era fare “il lavoro sporco”: ai paramilitari

venivano affidate le azioni che erano sottratte all'esercito

regolare, in modo da non macchiare l'immagine del governo. In

questo senso, come rileva José Antonio Gutiérrez

nelle pagine del quotidiano online spagnolo rebelion.org, non

bisogna equiparare in modo semplicista la violenza paramilitare

all'assenza dello stato, ma considerare il paramilitarismo come

l'espressione più perversa del controllo statale.

Per decenni i paramilitari delle Auc hanno seminato il terrore

nelle campagne colombiane, uccidendo, torturando e violentando

la popolazione rurale accusata di appoggiare la guerriglia:

secondo dati della Fiscalía General de la República

(Procura della Repubblica), i paramilitari hanno confessato

25.000 omicidi, più di mille massacri e di aver creato

3.599 desaparecidos.

Nel 2005 in Colombia è entrata in vigore la Ley de Justicia

y Paz (Legge di Giustizia e Pace), finalizzata a smantellare

i gruppi paramilitari: questi avevano accumulato tanto potere

da creare problemi agli stessi gruppi oligarchici che li avevano

creati. Dal processo di smantellamento dei paramilitari hanno

preso forma le cosiddette Bacrim (Bande Criminali) che, a differenza

delle Auc, non hanno una struttura di comando centralizzata

pur essendo sufficientemente coordinate a livello nazionale.

Sotto questa nuova identità, i paramilitari delle Auc

continuano a operare nelle campagne colombiane in difesa dei

latifondisti e dei grandi allevatori. Nella capitale Bogotá

e in altre zone del paese dove fioriscono gli interessi imprenditoriali

e il turismo, la guerra sembra invece un problema lontano.

|

| Donne di Afasan (Asociación femenina agropecuaria

de San Cayetano), associazione femminile di contadine

sfollate

di Montes de María, nel nord della Colombia.

In questa zona quasi il 50 per cento della popolazione ha

dovuto abbandonare le proprie case a causa del conflitto.

Con l'aiuto di alcune ong, le donne di Afasan

sono riuscite

a creare dei progetti produttivi |

Strategia repressiva

Anche i presidenti Belisario Betancourt e Andrés Pastrana

cercarono un accordo di pace con la guerriglia. Dalle negoziazioni

tra Betancourt e le Farc del 1984 nacque il partito Unión

Patriotica (Up), per riunire i guerriglieri che avevano deposto

le armi. La Unión Patriotica ebbe però vita breve:

in pochi mesi vennero assassinati migliaia di militanti e decine

di sindaci e parlamentari, oltre ai due candidati presidenziali

Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Il partito venne quindi

sciolto, e i guerriglieri ripresero in mano le armi.

I falliti negoziati del presidente Pastrana portarono invece

alla firma, nel 1999, del Plan Colombia: un programma di cooperazione

militare con gli Stati Uniti che ha avuto come conseguenza la

militarizzazione delle zone più strategiche – quelle,

ad esempio, più ricche di risorse naturali e in cui i

movimenti sociali lottano per il territorio – e che permette

loro una presenza militare diretta nel paese sudamericano. Con

la firma del Plan Colombia, Pastrana scelse di combattere la

guerriglia utilizzando una strategia repressiva, invece di approvare

una riforma agraria capace di redistribuire la ricchezza nel

paese, incidendo in questo modo sulla principale causa della

guerra.

|

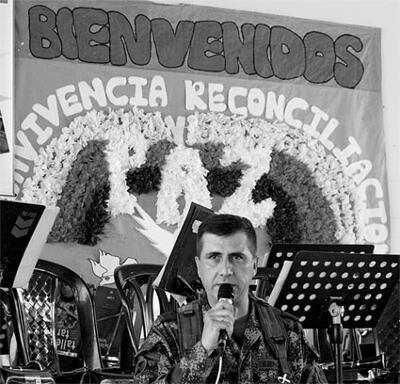

| Il colonnello Javier Reyes durante l'evento “Convivencia,

Reconciliación y Paz”, che si è svolto il

7 dicembre 2012

nel corregimiento de Conejos (Dipartimento della

Guajira).

Attraverso questo tipo di eventi, durante i quali

cantano

e ballano i bambini, l'esercito colombiano

si pubblicizza come

pacifista.

In questa occasione l'esercito ha donato alla cittadinanza

di

Conejos strumenti musicali e macchine da cucire,

doni che, secondo

gli organizzatori, dovrebbero dissuadere

i giovani dall'entrare

a far parte della guerriglia |

Juan Manuel Santos, che è stato eletto presidente nel

2010, a differenza del suo predecessore Álvaro Uribe

ha subito riconosciuto la presenza di un conflitto e si è

impegnato a risolverlo con metodi pacifici. Ad ogni modo, mentre

prendeva contatti con le Farc per instaurare un processo di

pace, Santos assegnava al Ministero della Difesa uno dei budget

più alti nella storia del paese. All'Avana si cerca un

accordo per la pace, ma in Colombia continua la guerra: il governo

non ha accettato la proposta di cessate il fuoco delle Farc

e il 21 luglio scorso, dopo l'uccisione di 19 militari, il presidente

ha ordinato alla forze armate di incrementare l'offensiva contro

la guerriglia finché non si arrivi alla firma di un accordo.

Perché, incoerenze a parte, Santos si è impegnato,

a differenza di Uribe, nella ricerca di un dialogo con le Farc?

Secondo un articolo di Ignacio Ramonet dal titolo “¿Paz

en Colombia?” - pubblicato nell'edizione spagnola del

dicembre 2012 di Le Monde Diplomatique -, la differenza fondamentale

è che Uribe rappresenta l'oligarchia terriera colombiana,

mentre Santos protegge gli interessi di quella urbana (i cosiddetti

“cacaos”). E i gruppi di potere cittadini sono favorevoli

al processo di pace per varie ragioni: innanzitutto, l'oligarchia

urbana non dovrebbe sostenere, al contrario di quella rurale,

il costo di una seppur timida riforma agraria, che è

tra le principali richieste delle Farc all'interno dei negoziati.

Al contrario, una redistribuzione della terra causerebbe una

crescita delle possibilità economiche della popolazione

e un conseguente aumento del bacino dei consumatori. Inoltre,

un abbandono delle armi da parte delle Farc permetterebbe ai

grandi imprenditori di occuparsi dello sfruttamento delle immense

risorse presenti nel sottosuolo del paese, senza trovarsi la

guerriglia tra i piedi.

Da parte loro, le Farc hanno interesse a impegnarsi nei negoziati

per varie ragioni. La guerriglia sta riscontrando problemi del

punto di vista militare: seppur ancora in grado di tener testa

all'esercito colombiano (che non può sperare in una vittoria

militare contro un gruppo che, con i suoi circa 20mila miliziani,

rappresenta la guerriglia numericamente più importante

dell'America Latina), le Farc hanno perso alcuni dei suoi più

importanti leaders, come Raúl Reyes, Alfonso Cano, Tirofijo,

Iván Ríos e Simón Trinidad, che si trova

in carcere negli Stati Uniti. Inoltre, i leader delle Farc sopravvissuti

all'imponente offensiva militare dell'ultimo decennio possono

aver preso in considerazione – rileva Ignacio Ramonet

nell'articolo già citato – l'esperienza dei governi

socialisti latinoamericani come Venezuela, Bolivia o Ecuador,

che dimostrano come la conquista pacifica del potere sia un

traguardo possibile da raggiungere.

|

| Blancanubia Díaz del Movice (Movimiento

de víctimas

de crímines de estado).

“Nel 2000 i paramilitari hanno ucciso mio marito per

rubargli la terra”, racconta Blancanubia. “Dopo

neanche un anno mia figlia di quindici anni

fu torturata, violentata,

fatta sparire e poi uccisa per punire

me, che ero leader della

Asociación de mujeres

indígenas y negras de Colombia

(Associazione delle Donne

Indigene e Nere della Colombia), un'organizzazione

per i

diritti delle donne contadine”. La spilla che indossa

ritrae la figlia uccisa dai paramilitari |

|

| Luís Alfredo Torres della comunità El Salado

(Dipartimento di

Sucre), dove nel febbraio 2000 un'incursione

di 450

paramilitari causò 66 morti e lo sfollamento di

600 famiglie.

Secondo le testimonianze dei sopravvissuti, durante

il massacro

durato quattro giorni i paramilitari bevevano

liquore, torturavano

i feriti, violentavano le donne e

giocavano a pallone con le

teste dei decapitati, mentre

ascoltavano musica ad alto volume |

|

| Primitivo Peréz della comunità La Bonga

(Dipartimento

di Bolívar).

Il 5 aprile 2001, i paramilitari delle Auc entrarono nella

Bonga

avvisando che avrebbero cacciato gli abitanti dalle loro

case se nel giro di 48 ore non avessero lasciato la comunità.

Le famiglie della Bonga vivono oggi nel paese di

San Basilio

de Palenque e lamentano di non aver ricevuto

nessun aiuto da

parte del governo |

Riforma agraria integrale

Il tema agrario è stato scelto come primo tema nell'agenda

dei negoziati perché gli squilibri nell'agro colombiano

sono considerati come causa principale del conflitto armato.

La guerra favorisce la concentrazione della terra in poche mani,

aumentando la forbice tra i (tanti) poveri e i (pochi) ricchi.

Questo soprattutto a seguito dell'azione violenta dei gruppi

paramilitari, che ha portato milioni di contadini ad abbandonare

la propria terra per rifugiarsi in altri paesi, in città

o all'estero. Spesso la terra “liberata” dall'azione

delle milizie irregolari viene comprata dai latifondisti o dalle

transnazionali, interessate alla ricchezza del suolo o del sottosuolo

colombiano. Di fatto, nel paese sudamericano l'indice di distribuzione

della terra (Indice di Gini) misura 0,8, in una scala in cui

1 corrisponde alla sua concentrazione totale, situazione che

ha contribuito a fare della Colombia il terzo paese più

disuguale del mondo. “Il 52,2 per cento del totale della

terra appartiene all'1,1 per cento della popolazione. Con questi

dati, di che pace stiamo parlando? Per frenare il conflitto

bisogna incidere sulle cause”, denuncia Nelly Velandia

della Mesa de incidencia política de las mujeres rurales

de Colombia.

La società civile colombiana, riunita tra il 17 e il

19 a Bogotá nel Forum su Politica di Sviluppo Agrario

Integrale – evento convocato dal governo e dalle Farc

perché questa potesse presentare le proprie proposte

ai negoziati di pace –, ha chiesto l'approvazione di una

riforma agraria integrale. “Non chiediamo solo la redistribuzione

della terra, ma la redistribuzione di tutta la ricchezza che

noi, lavoratrici e lavoratori colombiani, costruiamo giorno

per giorno”, ha annunciato Olga Lucía Quintero

della Asociación Nacional Zonas de Reserva Campesina

(Anzorc). “Chiediamo anche la redistribuzione del potere.

Non il potere al quale siamo sottomessi, il potere che opprime,

discrimina, esclude e teme la diversità. Abbiamo diritto

a esercitare il potere, il potere che dalla base arricchisce

tutta la società”.

|

| Militare di guardia alla Casa de Nariño (Bogotà),

residenza del Presidente della Repubblica |

Dunque, come le Farc, le organizzazioni contadine, indigene,

afrodiscendenti e per i diritti umani di tutta la Colombia hanno

chiesto al governo la redistribuzione della terra. Tuttavia,

all'inizio del processo di pace il capo della delegazione governativa

ai negoziati dell'Avana, Humberto De la Calle, ha messo in chiaro

che il governo non è disposto a mettere in discussione

il modello di sviluppo economico.

|

| Due pagliacci si burlano di un militare colombiano |

Alla fine dello scorso maggio, le parti hanno firmato un'intesa

sul tema agrario che entrerà in vigore solo se arriveranno

a un accordo sulla totalità dell'agenda, che prevede

il confronto su altri quattro temi: partecipazione delle Farc

nella vita politica del paese, fine del conflitto, narcotraffico

e riparazione alle vittime. In un comunicato del 26 maggio,

Farc e governo hanno dichiarato che l'accordo raggiunto porterà

a un cambiamento radicale nella situazione agraria del paese,

distribuendo terra ai contadini e colmando l'enorme divario

che separa le campagne dalle città. Secondo l'analisi

di Juanita León del periodico digitale colombiano La

Silla Vacía, l'accordo “cerca cambiamenti sociali

significativi senza compromettere i poteri legali stabiliti”.

Il governo, secondo la León, non farà altro che

creare nuove istituzioni nelle campagne in cui i guerriglieri,

una volta deposte le armi, potranno inserirsi come dirigenti

locali.

“Non si può pensare che il processo di pace porti

alla fine del latifondo o a una trasformazione strutturale del

paese”, spiega Sergio Coronado del Cinep (Centro de investigación

y educación popular). “Però può generare

una base sulla quale costruire un modello di sviluppo rurale

molto più vicino ai bisogni dei contadini, questo sarebbe

più facile in assenza di un conflitto armato. Tuttavia,

la risoluzione dei conflitti agrari del paese non dipende dalla

firma degli accordi di pace. L'assenza di conflitto armato non

implica l'assenza di conflitto sociale”.

Orsetta Bellani

|