|

Il cambiamento nasce dalle periferie della società

di Andrea Staid

Da dove arriva il cambiamento,

come nascono i conflitti, come si ridistribuisce il potere decisionale:

tre domande centrali per capire l'essenza dei movimenti sociali.

Viviamo in un mondo dove la cultura dominante, grazie ai grandi

sforzi della parte attiva della società, non riesce a

imporsi in termini omologanti e totalizzanti; molte fette della

società si guadagnano spazi grazie alla mobilitazione

e la lotta per riuscire ad avere una presenza che travalica

gli stretti confini della politica istituzionale, e lo fa mettendo

in campo pratiche di resistenza alla violenza e ai soprusi statali

e sovranazionali (lotta No Tav e No Mous due ottimi esempi).

Sono sempre più numerosi gli individui che si oppongono

ai disegni di politici e speculatori in giacca e cravatta e

sempre più, in tutte le parti del globo, dalla Turchia

passando per il Brasile e tornando nel Maghreb, si costruiscono

laboratori sociali che sperimentano nuovi modelli di cittadinanza

che si scontrano con le assurde strategie di governamentabilità

e speculazione calate dall'alto.

Questi movimenti sociali contrastano l'omogeneità, l'universalità

e la territorialità delle nazioni, sono movimenti percorsi

da diversi mondi culturali con all'interno soggettività

nomadi, segnate da tradizioni molteplici che articolano in modo

dinamico appartenenze multi-situate e identificazioni multiple,

costruite in termini caleidoscopici sovrapponendo contigentemente

possibili differenziazioni spaziali, culturali, economiche e

politiche.

Oggi, molte forme di mobilitazione si caratterizzano per strutture

organizzative interne meno gerarchiche di quelle dei noti movimenti

degli anni settanta, sono più aperte e polimorfe: dei

veri e propri mosaici di diverse culture conflittuali, espressioni

organiche di una società in divenire.

Questi movimenti, opponendosi in maniera netta alla sovranità

statale, esprimono la possibilità di altre e nuove forme

di distribuzione del potere decisionale: si tratta di una ri-localizzazione

delle decisioni, dai palazzi alle piazze, dalle istituzioni

alla società. (Boni, 2011)

|

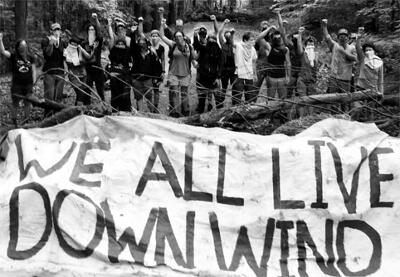

| Clearfield County, Pennsylvania (Usa), 2012.

Attivisti effettuano

un blocco presso un sito di

fratturazione idrica nella Moshannon

State Forest |

Molto spesso si ha l'impressione di non riuscire a raggiungere

l'obiettivo prefissato all'inizio della lotta, senza rendersi

conto che, mentre si cerca di perseguirlo, se ne ottengono tanti

altri che non si erano programmati. Come scrive Alberto Melucci,

i movimenti sociali annunciano ciò che sta prendendo

forma anche prima che il loro contenuto e la loro direzione

siano diventati chiari.

Per l'antropologia, lo studio dei movimenti sociali è

molto importante – chiaramente una rilevanza quasi totalmente

trascurata in campo accademico e editoriale. L'etnografia dei

movimenti sociali, infatti, dovrebbe costruire uno spazio che

renda pensabile lo studio di attori e situazioni determinanti

per l'immaginazione di nuove configurazioni politiche del mondo

contemporaneo.

Nel secondo dopoguerra lo storico Fernand Braudel fece notare

ai suoi studenti e colleghi che nei primi decenni del '900 uno

studioso poteva sapere tutto su imperi, regni e guerre d'invasione

ma non avrebbe trovato che poche pagine su quello che era la

vita della maggior parte dell'umanità: contadini, operai...

Questo punto di vista ha creato una storia più mossa,

una storia sociale che parlava dei gruppi umani e non soltanto

della classe dominate, una storia effettiva, della quotidianità

e dell'agitazione.

Questo, ovviamente in modo metodologicamente diverso, è

ciò che dovrebbe fare l'antropologia dei movimenti sociali,

e per capire meglio questo filone una lettura fondamentale è

il nuovo libro curato da Amalia Rossi e Alexander Koensler,

uscito a settembre del 2012 per Morlacchi editore, dal titolo

Comprendere il dissenso, etnografia e antropologia dei movimenti

sociali.

Questo testo getta le basi teoriche e metodologiche per lo studio

dei movimenti sociali, cioè per quei fenomeni di mobilitazione

che non sono più del tutto riconducibili alle classificazioni

storiografiche e sociologiche dei movimenti sociali “classici“,

ma sono sempre più movimenti fluidi, reti di relazioni

informali, di credenze condivise, di azioni strategiche e collettive

orientate alla trasformazione degli assetti istituzionali di

una data società. Per gli autori del testo i movimenti

sociali nascono dalla mobilitazione di specifiche categorie

di soggetti su tematiche conflittuali e di interesse pubblico

e sollecitano la sperimentazione di soluzioni alternative all'ordine

sociale egemone.

Il saggio riflette sulle sperimentazioni dei nuovi movimenti

sociali che producono rinegoziazioni originali tra vecchi e

nuovi paradigmi della contestazione sociale, che cercano di

costruire politiche innovative pronte a realizzare dei sistemi

economici comunitari in antinomia ai meccanismi della dipendenza

e del dominio e in contrapposizione a quei modi di crescita

collettiva che privilegiano il benessere materiale, devastante

per i legami sociali e per l'ambiente, perpetuati in nome di

quella crescita e di quello sviluppo non più riconosciuti

come possibili. Movimenti che cercano di staccarsi dalla logica

del profitto e della devastazione dei territori.

Le contemporanee mobilitazioni di base oltrepassano, comprendendole,

le rivendicazioni particolaristiche, identitarie, etnicizzate,

razzializzate, così come le loro fagocitazioni governative

e le collusioni pluraliste. Svuotano le identità e rilanciano

le differenze nell'ethos dell'interdipendenza e della solidarietà,

configurandosi in termini di negoziazione fra i diversi gruppi

nel dialogo e nella cooperazione. (Malighetti, 2012)

|

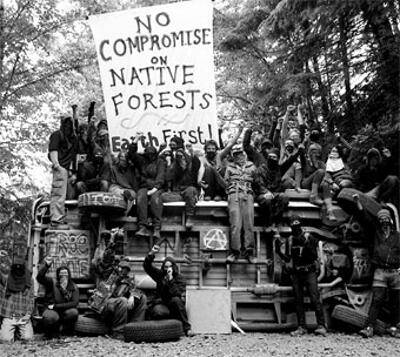

| Oregon (Usa), 2009. Blocco in difesa della Elliott State

Forest |

Usando la strumentazione teorica e pratica dell'antropologia

– maturata nell'analisi delle condizioni, spesso diasporiche,

dei popoli colonizzati e degli schiavi, dei migranti e dei profughi,

dei rifugiati e dei clandestini, degli indigenti – questo

testo permette di pensare alle modalità con cui i movimenti

sociali modificano le prassi politiche, qualificandole contingentemente

a seconda delle differenti situazioni. Consente di vedere come

le forme emergenti di attivismo riannodino i fili di una storia

interrotta dalla schiavitù, dalla modernizzazione, dall'industrializzazione

e da urbanizzazioni selvagge. Gli autori dei vari saggi contenuti

in questa raccolta interpretano le possibilità a disposizione

delle soggettività decentrate e localizzate dall'accelerazione

dei meccanismi disgregatori e dislocanti della globalizzazione

per ridisegnare il sistema politico ed economico, aprono orizzonti

antropopoietici che smantellano i sistemi di classificazione,

configurando le molteplicità di posizionamenti in termini

contingenti e precari.

Gli intenti principali di questo saggio sono quelli di capire

in che modo le reti dell'attivismo si situano in uno spazio

complesso di flussi culturali transnazionali, e come l'antropologia

analizza le produzioni culturali e mediali degli attivisti annodati

in tali reti; infine, altro snodo centrale nel testo è

quello di capire e problematizzare il posizionamento contingente

degli antropologi nel contesto di ricerca.

Comprendere il dissenso significa comprendere quelle forme di

vita sociale emergenti (Fischer, 1991) che portano a nuove configurazioni

politiche e richiede di riflettere sul ruolo di divergenze e

frizioni che esso produce; richiede di spostare l'attenzione

su quelle pratiche che rompono con l'esistente invece di perpetuarlo,

anche perché non ne possiamo veramente più di

quegli studi – e sono la grande maggioranza – che

mirano a consolidare la parte dominate della società

e che contribuiscono a mantenere salde le fondamenta di quella

fabbrica culturale chiamata università.

Già negli anni ottanta la Scuola di Manchester lavorava

sui conflitti e i cambiamenti sociali e da questi studi sono

emerse con più vigore correnti che hanno cominciato a

interrogasi sulle pratiche che disturbano, smontano o ricompongono

il mondo così come lo conosciamo, portando a forme di

vita sociale emergenti.

L'antropologia dei movimenti sociali si propone come il campo

privilegiato per indagare il nesso tra cambiamento sociale e

pratiche emergenti di mutazione culturale. La specificità

di questa disciplina, rispetto ad esempio alla storia e alla

sociologia dei movimenti sociali, risiede nella prospettiva

comparativa e nel pluralismo metodologico che la contraddistinguono

nei quadri olistici e interdisciplinari che chi la pratica è

in grado di restituire. Tale eterogeneità difficilmente

permetterà alla nascente antropologia dei movimenti sociali

di costituirsi come un sapere organico e dai confini ben evidenziati.

Andrea Staid

andreastaid@gmail.com

|