|

donne

Violenza del volto

di Francesca Palazzi Arduini

Il velo femminile come simbolo religioso o esistenziale è al centro di un dibattito internazionale.

Tra diritto individuale e imposizione maschile.

“Voglio il burqa di Gucci/total

Nasir Mazhar/la borsa di Pucci/vestita HBA/una Audi A4/la mia

è voracità/solo un'altra botta/tra me e la felicità

[...] quando striscio/la mia Visa/io Vuitton/tu Carpisa/e da

quando/sono evasa/il mio burqa/una divisa”.

Queste frasi tratte dal pezzo “Voglio il burqa di Gucci”,

sono della rapper Myss Keta1,

che si esibisce con grossi occhiali da sole griffati e un velo

che le copre naso e bocca. Paradossale commistione tra una misteriosa

giovane arrampicatrice milanese, gli occhiali scuri dell'iconica

Hepburn dopo una nottata protrattasi sino al mattino, e un'evasa

alla quale sta comodo nascondere sguardo e identità,

Myss Keta coglie nel segno giocando con la funzione universale

dello sguardo come perno della comunicazione umana, e lo affoga

in un corpo solidamente griffato.

Myss Keta mette in scena la parodia di un ruolo femminile seduttivo

“protetto” dal maschio di turno, o “sorretto”

da un altrui marito (“Timberland color pastello, tuo marito

è il mio puntello”) o da qualcuno che gioca pesante

(“me ne fotto della crisi/il mio uomo è dentro

l'Isis”). Ma questo ruolo viene ribadito come assolutamente

autonomo (“pensi ancora alle mie tette/io penso ai cazzi

miei”), portando all'eccesso tutti i cliché sulla

“Jeune-Fille” cinica imprenditrice di se stessa,

stereotipi estremamente maturi nella Milano da bere attuale.

Scriveva

il gruppo filosofico Tiqqun nel 19992:

“La seduzione è il nuovo oppio delle masse. È

la libertà di un mondo senza libertà, la gioia

di un mondo senza gioia”. Di quale libertà stiamo

parlando? Di quella femminile ovviamente, e della scelta della

“dipendenza da”. Scriveva

il gruppo filosofico Tiqqun nel 19992:

“La seduzione è il nuovo oppio delle masse. È

la libertà di un mondo senza libertà, la gioia

di un mondo senza gioia”. Di quale libertà stiamo

parlando? Di quella femminile ovviamente, e della scelta della

“dipendenza da”.

Guardando bene, la questione dell'uso del velo assume diversi

aspetti: innanzitutto quello della comunicazione nello spazio

pubblico, poiché lo hijab può essere considerato

semplice foulard ma altri (burqa, niqab e in parte chador) sono

copertura totale del corpo e del viso.

Il volto, nudo3, mascherato o

sfigurato, porge la visione dell'altro. Non c'è bisogno

di parafrasare Levinas4 ma lo

faccio lo stesso per ricordare quanto il volto sia importante

per riconoscere l'unicità di chi ci sta di fronte, la

sua singolarità così diversa da quella della maschera

che spesso dobbiamo indossare per dire la verità o che

viceversa indossiamo per mentire, o da quella della divisa che

rende tutti omologabili, non più distinguibili. Per questo

il filosofo francese parlava di “violenza del volto”,

il guardarsi negli occhi è segno di reciprocità,

di riconoscimento dell'altro e non in ultimo di non sottomissione.

C'è poi il dilemma del simbolico e della solidarietà

tra donne, perché nei paesi ove vige la Sharìa

le donne (anche le non musulmane) sono costrette ad indossare

il velo ed anzi, la battaglia contro il velo è battaglia

contro il patriarcato, pagata duramente da quelle che si sottraggono

alla regola. La nostra dimensione privata quindi deve confrontarsi

con quella pubblica, quella locale con quella globale.

C'è poi, rispetto al velo, una basilare questione di

laicità: prescindendo dagli aspetti culturali e di costume

il velo sarebbe un'inaccettabile forma di caratterizzazione

religiosa della persona, da evitare nei luoghi pubblici.

Come libertarie/i, da sempre contrari alle operazioni di “buoncostume”

degli Stati, non possiamo non porci degli interrogativi circa

le ripercussioni politiche e culturali di scelte opposte: quelle

ultra-garantiste e inter-culturaliste, e quelle a favore della

laicità-neutralità dello spazio pubblico.

La donna? Sposata e in cucina

Della definizione del velo come semplice espressione di costume

c'è infatti più di una versione: le donne sono

abituate ad “esprimere modestia” nel mostrarsi,

per una questione culturale, si dice; eppure la retorica in

merito ne sottolinea la funzione identitaria e la matrice religiosa:

“Da uomo osservo invidioso le sorelle che camminano per

le strade con il loro velo, vanno a scuola con il velo, escono

con le amiche o magari semplicemente stanno ferme, sedute nell'ombra

di un albero a leggere un libro o sfogliare una rivista; le

invidio perché loro sono l'Islam che cammina, sono il

simbolo di questa religione in ogni istante, e portano fiere

una bandiera con scritto “sono musulmana”. Io mi

disperdo tra la folla, a prima vista sono uno qualunque”.

Nel momento quindi in cui un maschio musulmano cerca una bandiera,

la trova nelle donne della sua famiglia ed anzi si trova a suo

agio nello specificare come alcuni veli vadano bene ed altri

no: “questo tipo di hijab e altri che ho messo fatti male

dove si vedono i capelli o anche solamente la forma o che possono

attirare l'attenzione non vanno assolutamente bene così

come questa donna in giro non si dovrebbe andare si potrebbe

stare così magari in casa col proprio marito mentre si

cucina.”5

Qui si sottolinea la funzione della donna, sposata e che cucina,

e si accenna a ciò che viene detto più espressamente

nei testi religiosi: “O Profeta, di' alle tue spose, alle

tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli,

così da essere riconosciute e non essere molestate. Allah

è perdonatore, misericordioso” (al-Ahzaab 33:59).

Se pensiamo alle frasi fatte circolanti in Italia circa le molestie

e gli stupri “provocati” o addirittura meritati,

e quanto la cultura della donna come proprietà sia radicato

anche nel mondo occidentale, possiamo immaginare la nocività

di una cultura patriarcale presentata “sotto altri veli”,

quale il velo della “modestia” anticapitalista6.

Con maggiore chiarezza, Isis ha ribadito con la fatwa numero

40 del Califfato che “mogli, figlie e donne dei credenti

devono indossare all'esterno abiti che non le facciano riconoscere

o violentare”. Per questo “le donne devono coprire

i loro volti sin da sopra la testa, mostrando solo l'occhio

sinistro”. Le donne in età da marito, ancora fertili

(sotto i 50 anni), sono soggette ad un serrato controllo anche

degli spostamenti da parte dei mariti, dei fratelli, dei parenti

maschi e della polizia religiosa in molti paesi. In Iran, come

sappiamo il velo, bandito nel 1936, è di nuovo obbligatorio

dal 1979, le donne che si sottraggono all'obbligo del velo rischiano

da dieci giorni a due mesi di reclusione.

Spesso nei paesi a religione islamica la battaglia delle donne

per la libertà di movimento si lega alla battaglia contro

governi dispotici e alla lotta contro l'omofobia, insomma a

tutta una serie di rivendicazioni libertarie, proprio per questo

sfruttate a fini mediatici dai Paesi interessati all'ingerenza

politica, ricordiamo le dichiarazioni anti-burqa dell'alleanza

occidentale in Afghanistan7.

Si può comunque affermare che la libertà femminile

(anche nell'abbigliamento) non è a priori anticapitalista

ma certo è un segnale di liberazione delle società.

La stagione estiva è finita col clamoroso autogol di

alcune autorità municipali francesi rispetto all'uso

del “burqini” sulle spiagge. Ma il “burqini”

è stato diffuso da una imprenditrice (brevettato nel

2007) per permettere alle donne soggette a restrizioni “di

costume” di andare in spiaggia e fare il bagno, non copre

il viso e non cela quindi l'identità di chi lo porta.

Se guardiamo alla laicità dello Stato (e non a qualche

suo Sindaco irritato) i francesi portano altri tipi di argomenti,

meno facilmente smontabili: la Legge francese sui simboli religiosi

nelle aule scolastiche pubbliche (228/2004) fa divieto di portare

“segni o abiti” attraverso i quali gli studenti

manifestano ostentatamente una appartenenza religiosa”.

In passato si era giunti ad espellere tre studentesse che, su

consiglio di un esponente della organizzazione islamica “Integrité”,

avevano deciso di frequentare i corsi portando lo hijab. La

questione era stata presentata di fronte al Consiglio di Stato

francese nel 1989. Le tre ragazze, come scrive la sociologa

Seyla Benhabib8, erano diventate

improvvisamente soggetti attivi e “visibili” nel

rappresentare un loro diritto di non assimilarsi esteticamente

ai canoni occidentali. La vicenda però poteva apparire

come pericoloso prodromo della reintroduzione di simboli e privilegi

religiosi in uno spazio laico. Se era plausibile che le ragazze

musulmane andassero a scuola coprendosi col velo parziale, esprimendo

così un confine privato per la loro scena pubblica, poteva

esserlo anche la scelta del velo integrale? La questione della

laicità circa l'uso del niqab e del burqa nello spazio

pubblico è stata posta alla Corte europea dei diritti

umani.

La scuola, da sempre oggetto di mire confessionali

Le sentenze CEDU ci offrono considerazioni non omogenee: la

sentenza Dahlab contro Svizzera (2001), infatti, pone (come

quasi sempre) la CEDU dalla parte dello Stato per il licenziamento

di un'insegnante di scuola pubblica che voleva portare in aula

il chador; così anche nel caso Karaduman vs Turchia (1993),

la CEDU aveva rigettato la pretesa di due studentesse di Ankara

di fare la fototessera universitaria indossando il niqab. Egualmente

nel 2005 si ribadisce che “il divieto del velo islamico

non costituisce violazione dei diritti umani” (caso Leyla

Sahin vs Turchia).9

Gli intenti laicizzatori si smorzano quando la Corte europea si trova a decidere sul ricorso presentato da una cittadina francese nata in Pakistan che si oppone alla legge francese (1192/2010) che multa le donne che circolano indossando il burqa o il niqab (“nessuna persona, in pubblico, può indossare indumenti al fine di celare il suo volto”). La sentenza in questo caso riconosce il fatto che la ricorrente, avendo scelto liberamente di indossare il velo integrale, si trova in situazione di censura, la CEDU inoltre non concede allo Stato la pretesa di difendere il principio della “parità tra i sessi” intervenendo sull'abbigliamento, riconosce però che lo Stato ha messo in atto legittimamente un tentativo (controproducente ma a Sarkozy poco importava) di “preservare un minimo di condizioni atte al vivere assieme” (“socle minimum des valeurs”) cioè di reciprocità.

Viene riconosciuto quindi il principio di inviolabilità

della libertà personale, ma anche un inedito concetto

di relazione sociale minima alla quale la donna integralmente

coperta mostra di non potere o volere partecipare. Sentenza

ambigua, alternativamente interpretata sulla stampa come vittoria

dei “laicisti” oppure dei “pluralisti”,

in realtà tentativo politico di coniugare la paura di

una società costituita in enclavi con la richiesta di

“tolleranza” culturale (la Corte ci tiene a precisare

quanto sia controproducente multare le donne col burqua)10.

Tutto questo in Francia, un paese che conta, su sessantacinque

milioni di abitanti, circa 1900 donne portanti il velo integrale,

e in una Unione Europea nella quale solo due Stati (Francia

e Belgio) hanno legiferato il divieto di velo integrale nello

spazio pubblico.

Così, mentre la difesa del velo raggiunge pieghe parodistiche (“preferiresti una caramella già scartata o una da scartare?”), resta giusto che ogni donna possa circolare liberamente, anche in burqa, senza pensare a una pedagogica evoluzione dei costumi, come se l'Occidente dovesse “guarirle” per induzione del liberalismo. È giusto però non negare la realtà del profondo disagio che ciò provoca in società ancora conflittualmente patriarcali come quelle europee, ed è doveroso fare attenzione al rischio di creazione di speciali diritti per le comunità religiose non solo nell'abbigliamento ma in campi ben più pericolosi, come il diritto di famiglia, le politiche per la salute, l'educazione, i diritti sindacali, le politiche fiscali, la concezione stessa di uno spazio pubblico che non separa, non “relega” ma scambia e crea il nuovo.

Soprattutto la scuola, come punto di partenza della socialità,

è sempre oggetto di mire confessionali, tanto è

che sentenze come quella recente della CEDU sull'esposizione

del crocefisso nelle aule scolastiche italiane hanno decisamente

ondeggiato in primo ed in secondo grado11.

Non dobbiamo pensare nemmeno che la liberalità italiana

circa l'uso del velo integrale12

sia segno di modernità, anzi semmai si basa su fondamenti

tradizionalisti, essendo il nostro Paese ancora legato all'abitudine

delle donne cattoliche di coprirsi il capo in chiesa13

e anche per strada.

Ma l'abito non ha mai fatto il monaco

Ma non si è presentato ancora nessun caso in cui una donna con burqa o niqab abbia concorso a lavorare a uno sportello pubblico, ad insegnare in una scuola pubblica, o a presentare un Tg. Come ci porremmo in quel caso? Domanda retorica perché immaginiamo che donne autonome e attive nello spazio pubblico abbiano già da sé scelto di non coprirsi il viso per motivi religiosi. Il viso, anzi il volto, che fonda il riconoscimento dell'altro e della menzogna... a me viene in mente un'altra donna che, pur raccogliendo un consenso virale nel web e in tv, non ha mai mostrato il suo volto, la musicista e comica Sora Cesira, che ci ha regalato tra le più originali satire politiche degli ultimi anni.

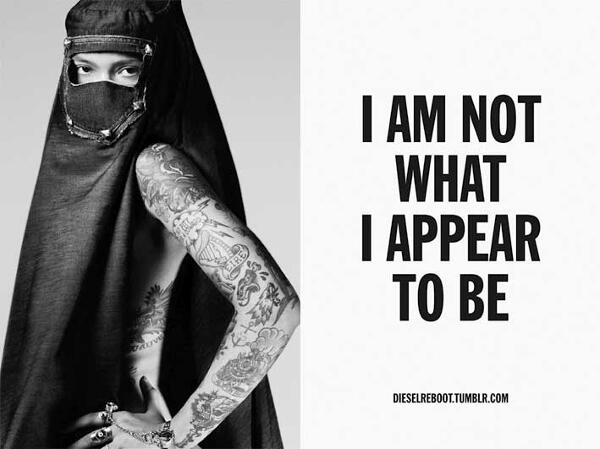

Per questo sono estremamente ambigui gli ibridi prodotti attualmente non solo da giovani artiste quali la già citata Myss Keta che reinterpreta l'anonimato, anche quelli delle stiliste di moda di origine musulmana che reinventano il velo per adattarlo alle esigenze di visibilità e autonomia delle più giovani (la civettuola ma osservante “Mantieni la calma e indossa lo hijab”), o anche le campagne più glam e irriverenti, come quella recente di un noto brand che raffigurando una modella tatuata e sensuale che spunta da un burqa lancia il “Non sono quel che sembro”, tanto per dire che, oltretutto, l'abito non ha mai fatto il monaco.

Francesca Palazzi Arduini

Note:

- “M¥ss Keta è una rapper, popstar, diva definitiva: arrivata, ma non si sa esattamente dove. Nata sulle passerelle ma morta in un parcheggio, M¥ss Keta inizia a brillare illuminata dalla madonnina a suon di “Milano sushi e coca” nel lontano 2013. Da lí in poi un successo dopo l'altro (tra cui “In gabbia non ci vado”, “Burqa di Gucci” e “Le ragazze di Porta Venezia”) la consacrano ad unica diva e donna della capitale meneghina. Ammirata dal mondo dell'arte, sedotta dall'ambiente cinematografico, abbandonata da nessuno”.

- Tiqqun, Elementi per una teoria della Jeune-Fille, 1999. Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

- Per il simbolismo del volto femminile come nudità vedi il dipinto Le Viol, lo stupro, di R. Magritte.

- Emmanuel Levinas, Violenza del volto, Morcelliana, Brescia, 2010.

- Questa e tante altre interpretazioni simili su molti siti

web, in particolare quella riportata è in “Come

posso convincere mia sorella ad indossare l'hijab?”,

http://iloveislam.forumfree.it.

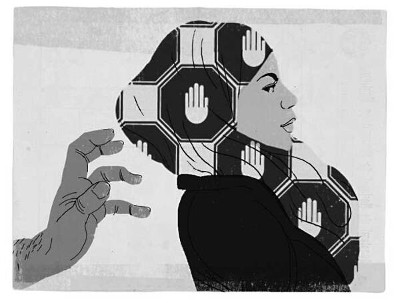

- Emblematica l'illustrazione di Pep Montserrat sul The National del 4 luglio 2015, che mostra una donna che sfugge alla violenza grazie all'hijab. Il quotidiano the Guardian aveva scatenato la polemica su un post video di tale Hanna Yusuf che affermava che il velo era un simbolo femminista perché le evitava di essere oggettivata. Sommersa dalle critiche. Vedi: “Perché mettere l'Hijab non significa che non sei una donna oggetto” di Iram Ramzan, The Nation, 10 luglio 2015.

- Ha destato disappunto, nel gennaio dello scorso anno, l'arrivo in Arabia saudita di Michelle Obama a capo scoperto per tutta la durata del viaggio a Riad; in un paese nel quale le donne non possono guidare l'auto e indossano il niqab, cioè il velo che mantiene scoperti solo gli occhi.

- Seyla Benhabib, Cittadini globali, cosmopolitismo e democrazia, Il Mulino, Bologna, 2008. “Esse usavano un simbolo privato per guadagnare l'accesso alla sfera pubblica osservando, con l'uso del velo, il precetto islamico della modestia; e tuttavia, allo stesso tempo, uscivano dalla sfera privata per diventare protagoniste pubbliche in uno spazio civile, nel quale sfidavano lo Stato. Coloro che videro nelle ragazze semplicemente un indice della loro oppressione furono tanto ciechi di fronte al significato simbolico di quelle azioni quanto coloro che ne difesero i diritti semplicemente sulla base della libertà di religione”.

- La Turchia con Erdogan ha revocato il divieto di indossare il velo nei campus universitari nel 2010 e ha permesso alle studentesse d'indossare l'hijab nelle istituzioni statali a partire dal 2013 e al liceo dal 2014.

- In Francia dall'approvazione della legge circa 800 donne in tutta la Francia tra cui molte turiste sono state fermate e multate.

- Rispetto ai costumi e alle tradizioni religiose, vicenda Lautsi vs Italia sul crocefisso nelle aule scolastiche, ricorso presentato nel 2006, sentenza ribaltata dalla Grande Camera nel 2011. Scriveva la Corte nella prima sentenza (2009): “La cosiddetta “libertà negativa” non è limitata all'assenza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o lo stesso ateismo.”

- Precisa la Sentenza del Consiglio di Stato italiano n. 30767/2008: “Il nostro ordinamento consente che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali; le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tali persone di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo, ove necessario”.

- Dalla prima lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi: “Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è l'uomo, e capo di Cristo è Dio... .Ogni uomo che prega o profetizza con il capo coperto, manca di riguardo al proprio capo. Ma ogni donna che prega o profetizza senza velo sul capo, manca di riguardo al proprio capo, poiché è lo stesso che se fosse rasata. Se dunque una donna non vuol mettersi il velo, si tagli anche i capelli! Ma se è vergogna per una donna tagliarsi i capelli o radersi, allora si copra”.

|